2016年11月30日に刊行されたpanpanya(パンパンヤ)の4冊目の単行本「動物たち」(白泉社刊)。このpanpanyaの独創的なマンガ表現を紹介したい。

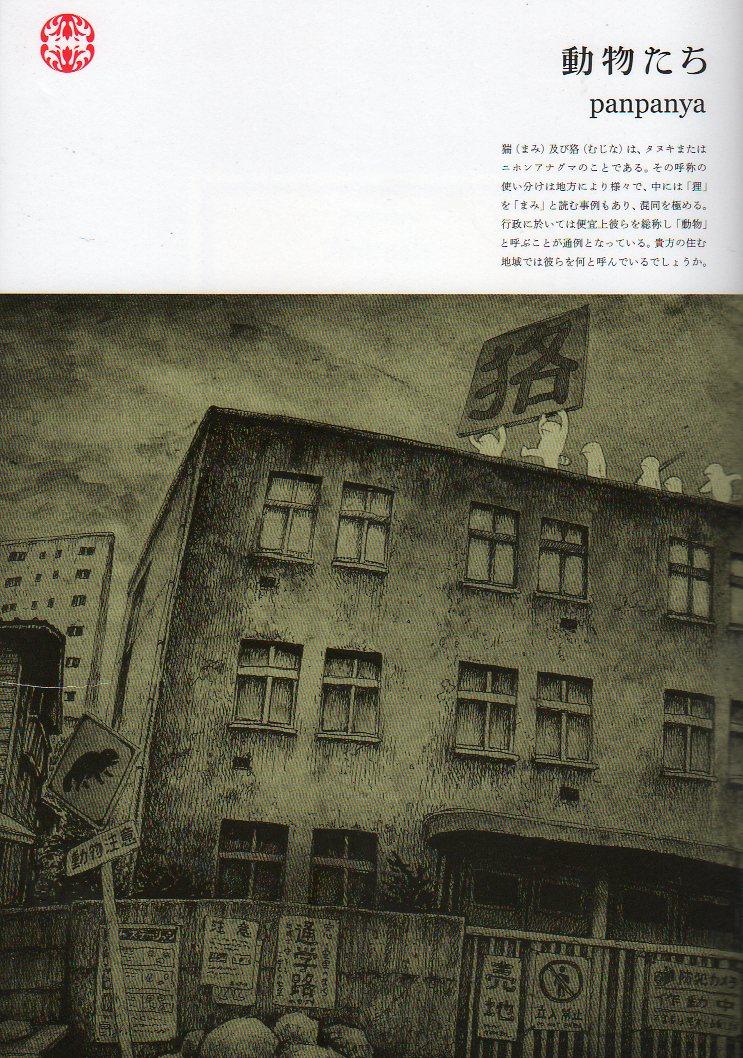

△panpanya「動物たち」(白泉社刊)表紙

panpanyaは同人誌即売会コミティアと自身のウェブサイトで創作活動を開始し、2013年に白泉社のコミックアンソロジー「楽園 Le Paradis(ル パラディ)」のウェブ増刊で商業デビューしたコミック作家である。同年8月に同人誌「足摺り水族館」「ASOVACE(アソバセ)」を再構成した初めての単行本「足摺り水族館」を1月と7月より出版している(「1月と7月」は出版社名)。「足摺り水族館」は「このマンガがすごい!2014」のランキングで「オトコ編」の14位となり、大いに話題を呼んだ。

同人誌は、内容もさることながら使用する紙の種類を独特なものにしたり、1冊1冊和とじにしたり(「ASOVACE」)、表紙に写真を貼ってその上から透明な画材(ジェルメディウム)を塗ったり付録をつけたり(「足摺り水族館」)と、作画方式だけでない表現のこだわりを示したものになっている。商業デビュー後の単行本でも、透明カバーを特殊なものにしたり、カバーをはずすと特殊なテクスチャーがつけられていたりと、いろいろな工夫が凝らされている。

商業デビュー以降、年3回刊行する「楽園 Le Paradis」(ウェブ増刊含む)と、年2回刊行する漫画雑誌「1月と7月」にコンスタントに作品を掲載し、2014年に「蟹に誘われて」を、2015年に「枕魚」を(2冊とも白泉社刊)出版している。4冊すべてが短編集である。

当初は夢で見た内容をそのまま描いたような作風だったが、最近は日常が微妙に非日常にずれていくものが増えているようだ。「人を食ったユーモア」も頻繁に見受けられる。

また、まだ単行本化はされていないが「1月と7月」の最近の号には「東京23区内で登山」「ハトヤ宿泊」「羽田空港散策」といったルポルタージュ的な作品を執筆している。ほかにも、自身のインターネットサイト「SURMICLUSSER」では、日常的なエッセイが掲載され、panpanyaの独自な世界の見方が楽しめる(エッセイのいくつかは、単行本に収録されている)。

さらにイラストコミュニケーションサイトのピクシブ(http://www.pixiv.net/)でもイラストを発表しており、使用する画材ソフトをMS-Paintと書いている(ピクシブに発表した作品に限ってだろうが)。

panpanyaを語る場合、強調すべきはその非常に変わった作画表現である。背景などははっきりした線で緻密に描き込まれているのに対し、キャラクターたちは鉛筆か筆ペンでいい加減に見えるように描かれている。

「このマンガがすごい!WEB」に掲載されたpanpanyaのインタビューでは、コピー用紙に太いシャープペン(1.3ミリ)か筆ペンでキャラなどを描き、背景はボールペンで描き、それをスキャナーでパソコンに取り込んで処理しているという風に作画過程を説明していた。現在キャラクターの線は、筆ペンも使用しているそうである。

△panpanya「動物たち」(白泉社刊)44ページから抜粋

4冊に収録された作品の主人公は、ほとんど同じようなおかっぱ頭で少し頬のあたりが膨らんだギャグ漫画的造形の、少女とも少年ともとれるような個性がさほど見られないキャラクターだ(時々スカートをはいて登場するので、そのときは女性のようだが、そうでないと性別は不明である)。

この主人公は、髪にベタが塗られたりトーンが貼られることもなく、目も一本引かれたまぶたの下に線だけの楕円(それも閉じていない)があるだけで、眉は感情を表すときにたまに現れる程度である。「萌え絵」と呼ばれるイラストの少女たちの目が、同心円とグラデーションとハイライトで細かく描かれていることと比べると、技術的には雲泥の差がある。

△panpanya「動物たち」(白泉社刊)82ページから抜粋

また他の登場人物も、垂れ耳の犬のような顔の人間であったり(レオナルドという名前がある)、4つ円筒が付いた球体が顔の大男であったり(彼は役人や管理者としてよく登場する)、軟体動物のようなしゃべる魚であったりと、一般的なマンガの常識から大きく離れている。

「動物たち」には狢(ムジナ)といった狐狸の類が多く登場するのだが、哺乳類的表現はいっさい描かれておらず、まるでトカゲかサンショウウオのような外見になっている(尻尾がわりと狸っぽかったりするが)。計算された表現なのかわからないが、作品世界の中では妙に違和感がない。

これらのキャラクターがスター・システムのように、多くの作品で役を演じる。手塚治虫の、映画愛が講じて自ら俳優を創造してしまったことによるそれと、大きく異なっているわけだが、panpanyaは創造主というより夢の幻想世界の記述者という印象を受ける。

作品中で語られるエピソードの多くが、うたた寝の際に見る夢のような、日常と非日常がない交ぜになってしまっているものであるため、緻密だが現実にありえないものもさりげなく混じっている背景と、ものすごくゆるいキャラクターの描線はやけに相性が良く、「これ以外は考えられない」と思わせるレベルに達している気すらしてくる。

panpanyaの作品世界は、様々な素敵な具材で作った料理を、質の良い出汁で緩やかにのばしたような味がするだろう。こういった傾向の作品が好きな者にとっては、えもいわれぬ極上の品々である。

アニメ作家である宮崎駿が、1982年に「風の谷のナウシカ」でマンガを描き始めたとき、鉛筆の線を紙焼きによって濃くして、印刷を可能にした。このあと何人かのアニメーターが鉛筆でマンガ作品を発表したが、あくまでペンとインクの代替品としての鉛筆線であり、鉛筆の線でなければ作品が成り立たないということはなかった。実際アニメーターによるマンガブームはすぐに廃れ、宮崎駿が12年の長きにわたってナウシカを描き続けた以外に印象に残る作品はさほどない。マンガにとって、鉛筆の線はあくまで下描き用であった。

このころ、鉛筆の薄い線を効果的に作品に取り入れていたのは、筆者の記憶に残る限り、しりあがり寿の諸作品である(江口寿史が週刊少年ジャンプで短編の原稿を落としたとき、下描きの鉛筆線を印刷したという事例はあったが)。

そして、1990年代後半にパソコンが一般に普及し、プリンタ・スキャナといったハードウェアと、フォトショップ・ペインターのような画像処理・作画ソフトウェアが表現者の手に渡ったとき、漫画作品の描線はペンとインクから自由になったと思われた。事実、実験的な作品は同人誌即売会などにいくつも現れたが、それらがメジャーなものになったかというと、強く肯定するのは難しい。メジャーなマンガに求められる、読者が強く感情移入できるキャラクターは、やはりはっきりとした線で描かれる必要があるのだろう。

余談だが、例外として、最近注目されているのはボールペンではないか。五十嵐大介の「魔女」「海獣の子供」や今日マチ子の作品群、こうの史代の「ぼおるぺん古事記」、江口寿史のボールペンデッサンなどが例として挙げられる。もっとも、マンガ作品の半分以上がパソコンとタブレットで描かれる時代が来てしまったら、画材について考察することはあまり意味のないことになってしまうかもしれない。

こういった状況から浮かび上がったのが、「背景緻密、キャラゆるゆる」なpanpanyaの作画表現なのだと強調しておきたい。マンガ作品の表現の歴史に、革命とまではいえないとしても選択肢というかある種の方向性を創造した作家として、もっと評価されて良いと考える次第である。

以上から導き出される結論として、宮崎夏次系(2010年商業デビュー。単行本は「変身のニュース」「ホーリータウン」など)や大橋裕之(2007年商業デビュー。単行本は「シティライツ」など)、町田洋(2013年商業デビュー。単行本は「惑星9の休日」「夜とコンクリート」)、市川春子(2006年商業デビュー。単行本は「虫と歌」「宝石の国」など)といった21世紀にデビューした新しい表現で漫画を描く作家群の中でも、panpanyaは華やかでも派手でもないが、記録を後世に残しておく必要がある作家なのではないかと思うのである。

参考サイト

このマンガがすごい!WEB panpanyaインタビュー

・panpanyaブログ

- SURMICLUSSER

http://www.panpanya.com/