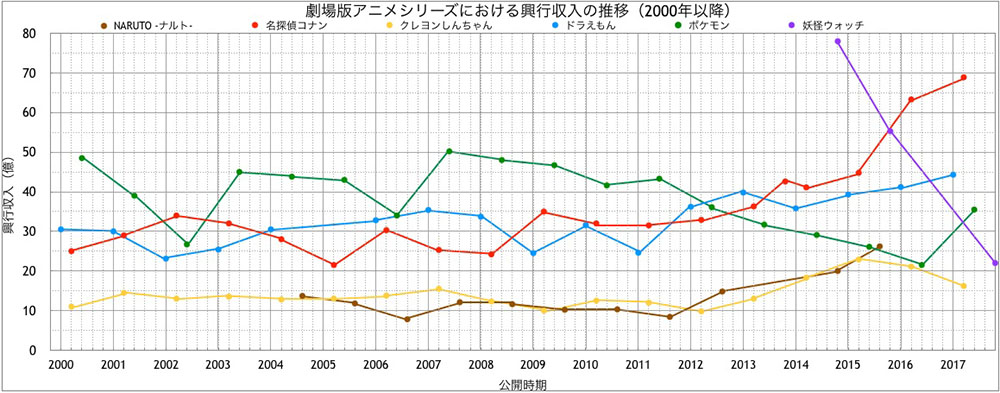

日本の映画産業の一端を担うアニメーション映画。なかでも毎年決まった時期に公開される劇場版アニメシリーズは、確実にヒットが見込めるコンテンツである。2000年以降の劇場版アニメシリーズの興行収入(以下興収)の推移から、その動向を探る。

劇場版アニメシリーズにおける興収の推移(2000年以降)

劇場版アニメシリーズにおける興収の推移(2000年以降)

2018年2月までに発表された一般社団法人日本映画製作者連盟のデータに基づく。10億円以下の成績についてはキネマ旬報社発表の資料なども参照して作成している

日本映画を支える劇場版アニメシリーズ

この20年ほど、スタジオジブリ作品や『君の名は。』など、監督の作家性が際立つ単発アニメ映画のメガヒットが、日本の映画興行に大きな貢献を果たしてきた。

だが、その一方で見過ごされがちなのは、「定番」とも言えるテレビアニメの劇場版シリーズだ。『ドラえもん』や『名探偵コナン』、『ポケットモンスター(以下、ポケモン)』などである。観客層が子どもを中心とするために目立たないが、これらは日本映画産業の“基盤”とも言える重要な存在だ。

なぜなら、これらは安定的に確実なヒットが見込めるからだ。たとえば1980年に第1作『のび太の恐竜』が公開された『ドラえもん』は、現在まで38作品を送り出してきた(声優陣を一新するために、2005年のみ公開されていない)。2000年以降の17作品に限れば、興収の平均は32.9億円だ。しかも、もっともヒットしたのは、興収44.3億円となった2017年の『のび太の南極カチコチ大冒険』だ。2016年の『新・のび太の日本誕生』も40億円を超え、2018年の新作『のび太の宝島』も公開から3週連続ランキング首位と記録的な大ヒットとなっている。2010年代以降に動員が急激に伸びている状況だ。

こうした劇場版アニメシリーズの特徴は、子どもたちの長期休みに合わせて公開されていることだ。春休み直前に『ドラえもん』、ゴールデンウィーク直前に『名探偵コナン』と『クレヨンしんちゃん』、夏休み直前に『ポケモン』、2015年まではお盆(夏休み後半)直前に『NARUTO』、冬休み直前に『妖怪ウォッチ』というスケジュールである。

また、これらの作品には共通した特徴がある。配給会社が東宝であることだ。東宝が、2000年代以降の映画産業の復興と、2006年以降に続いてきた日本映画の好調を牽引してきたのは間違いない。そしてこの2000年代の復興プロセスにおいて、劇場版アニメシリーズが担った役割はとても大きい。

東宝のアニメ映画ラインナップ

東宝は、段階的に劇場版アニメシリーズをラインナップに組み込んでいった。『ドラえもん』は1980年から始まったが、他にこうしたシリーズ作品はなかなか生まれなかった。それ以前に、春・夏休み公開を中心とする「東映まんがまつり」(1969~1989年)は存在したが、同じ作品が毎年定期的に公開される循環はなかなか生じなかったのである。

変化が訪れたのは90年代以降だ。1993年から『クレヨンしんちゃん』(GW)、1997年からは『名探偵コナン』(GW)、1998年から『ポケモン』(夏休み前半)と、日本映画界の最低迷期である90年代に現在まで続く3シリーズを始めた。そして、2004年から始まった『NARUTO -ナルト-』(夏休み後半)も2015年まで続いた。

その中で唯一定着してこなかったのが冬休みからお正月にかけてのシーズンだ。2000年代以降に限れば、以下のような変遷をたどっている。

東宝の冬休みアニメ映画公開作

・2001~2004年:『犬夜叉』シリーズ

・2001~2004年:『とっとこハム太郎』シリーズ(『ゴジラ』シリーズとの併映)

・1999、2003年:『こちら葛飾区亀有公園前派出所』シリーズ

・2005年:『あらしのよるに』(非テレビアニメ)

・2006~2008、2010年:『BLEACH ブリーチ』シリーズ

・2009年:『レイトン教授と永遠の歌姫』(非テレビアニメ)

・2010~2012年:『イナズマイレブン』シリーズ

・2013年:『ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE』(特別編)、『劇場版HUNTER×HUNTER‐The LAST MISSION-』(非テレビアニメ)

・2014~2017年:『妖怪ウォッチ』シリーズ

この中でもっとも成績が良いのは、やはり現在まで続いている『妖怪ウォッチ』シリーズだ。2014年公開の1作目『誕生の秘密だニャン!』は興収78.0億円と、2015年度の日本映画においてトップの成績となり、周囲を驚かせた(11月後半以降の公開作は、年をまたぐので翌年度作品として扱われる)。しかし、以降の興行成績は、2作目が55.3億円(2015年)、3作目は32.6億円(2016年)、4作目は22億円(2017年、推定)と急降下している。ヒットは続けているが、今後の見通しはかならずしも明るくはない。

定番5作の累計興収

とはいえ、春休み→GW→夏休み前半→夏休み後半(お盆)→冬休みと、子どもたちのライフサイクルに合わせてラインナップを揃えていった東宝は、安定した興行成績を収めるようになった。たとえば東宝配給の『ドラえもん』『名探偵コナン』『クレヨンしんちゃん』『ポケモン』『妖怪ウォッチ』の定番5作の累計興収は、2017年が184.9億円、2016年は179.7億円、2015年は188.4億円、2014年は202.3億円と推移してきた。180~200億円ほどで、大きなブレもなく安定している。この数字は、大手3社では東宝の次に興行成績の良い松竹の総興収156.5億円をそれだけで上回る。

これらの定番アニメは、東宝配給作の中でも大きな割合を占める。同じ期間の東宝配給作の総興収は620~854億円で推移しているが、そのなかで定番アニメ5作が占める割合は、2017年は29.8%、2016年は21.0%、2015年は25.8%、2014年は27.7%となる(※12月公開作は年をまたぐためにこの割合は厳密ではないが目安にはなる)。『君の名は。』のメガヒットにより東宝の総興収が過去最高の854億円に達した2016年こそ、その割合は20%強だが、例年は全体の25~30%ほどがこの5作だ。また、この間の洋画も含めた日本映画産業の総興収は2070~2355億円なので、全体の約10%弱がこの5作だけで占められていることになる。

こうしたデータが指し示すことこそが、21世紀に入って続いてきた東宝快進撃の底力と言えるだろう。安定したこの定番5作があるからこそ、東宝は攻勢を続けることが可能だった。『君の名は。』や『シン・ゴジラ』のようなチャレンジとその大ヒットも、定番アニメによる余裕が生み出したと言っても過言ではない。冒頭でこれらのアニメシリーズを「日本映画産業の“基盤”」と表現したのは、そうした理由からだ。

興行成績に大きく影響する映画特典

ただし、こうした定番アニメは毎年ただ漫然と創って公開すればかならずヒットするわけではない。子どもたちは5年ほどで入れ替わるが、動画配信サービスやレンタルビデオで簡単に過去作を観られる現在は、それでは簡単に飽きられてしまう。映画館に足を運び、お金を払ってもらうインセンティブが必要とされる。

そうしたときに興行成績を大きく左右する要素のひとつが、映画特典だ。定番アニメにおけるその代表例は、『ポケモン』のポケモンプレゼントだ。これはニンテンドーDSやゲームボーイアドバンスなど、任天堂のゲーム版『ポケモン』で使うことができるポケモン(のデータ)を、特別に入手できる企画だ。

2003年の6作目『七夜の願い星 ジラーチ』から始まったこの企画は、当初は特別前売券にポケモン引換券が付属するかたちで始まった。前売券だけで100万枚が超えたこの作品は、前作の興収26.7億円を大幅に上回る45億円の大ヒットとなった。以降、ポケモン配布企画は定番のサービスとなる。

こうした映画特典は、他の作品でも見られる。2014年の『妖怪ウォッチ』が1作目にいきなり興収78億円の大ヒットをしたのも、ゲーム版の特典を付けたからだ。12月公開にもかかわらず、前売券はこの年の7月に先着50万人限定で映画館において販売され、それを求めて徹夜組(親や転売屋)が長蛇の列をつくるほどだった。加えて、その特典がオークションサイト高値で取り引きされるなど、ちょっとした騒動にもなった。

定番5作以外でも、東映配給の『ONE PIECE』で類似例がある。興収48億の大ヒットとなった2009年冬公開の『ONE PIECE FILM STRONG WORLD』の成績を押し上げた主要因は、先着150万人限定で入場者にプレゼントされた描き下ろしマンガ『ONE PIECE 巻零』だった。あっという間に品切れとなったために、100万部増刷されたほどだ。

『ドラえもん』の入場者全員プレゼント。一番手前の『のび太の宝島』(2018)が1種、左の『のび太の南極カチコチ大冒険』(2017)は3種、右の『新・のび太の日本誕生』(2016)は3種のバリエーションがある

『ドラえもん』の入場者全員プレゼント。一番手前の『のび太の宝島』(2018)が1種、左の『のび太の南極カチコチ大冒険』(2017)は3種、右の『新・のび太の日本誕生』(2016)は3種のバリエーションがある

映画のメディア特性を生かしたマーケティング手法

特典企画は多くの映画(実写も含む)で行なわれてきたが、それは日本の映画産業独特の現象でもある。映画作品の観賞のみが目的ではなく、映画特典などの付加価値も入場者にとっては重要な目的となっているからだ。もっと言えば、付加価値こそが主目的であるケースも珍しくないだろう。

このユニークな現象を引き起こしている要因のひとつが、日本映画業界独自の前売券制度だ。

『ポケモン』や『妖怪ウォッチ』の例がそうであるように、映画特典は前売券に付属するサービスだ。外国でも前売券制度のある国は存在するが、映画館窓口の入場料金との金額差が大きいこともあり、日本ではこの制度がかなり浸透している。定番アニメの映画特典は、この前売券制度の浸透のなかで生み出されたマーケティング手法だと言える。

次に、ゲームやマンガ、テレビなど、他メディアのブースター(増幅器)機能を映画(館)が果たしていることも要因のひとつだ。『ポケモン』と『妖怪ウォッチ』は、ゲーム→マンガ→テレビ(アニメ化)と続き、そして映画館で公開となった。『ドラえもん』などもマンガ→テレビ(アニメ化)のプロセスを経ている。それは簡潔に指摘すれば「メディアミックス戦略」である。

このときテレビアニメにとっての映画(館)の役割は、それまでの人気をさらにブースト(増幅)させることであり、映画にとっては他メディアコンテンツの人気に乗ずるメリットがある。こうした戦略は、コアな映画ファンから批判されることもままあるが、実際は映画興行というメディアの特性と見なすほうが適切だ。

なぜならブースター機能は、映画が複製メディアであるのと同時に、イベント性のある興行によって成立するからだ。劇場公開日に向けたさまざまなメディアで宣伝されることで認知が拡がり、観客が“全国の映画館”(複製メディア性)に“足を運ぶ”(イベント性)ことによってさらに話題性が増幅する。このイベント性の側面は、本やテレビ、ゲームなど、個人や少人数で楽しむメディアでは生じにくい特性だ。

もちろんこうした映画興行には欠点もある。経済的リスクが大きいことだ。だが、定番のテレビアニメ劇場版は、基礎票でそのリスクをかなり緩和できるのである。

劇場版アニメシリーズを継続する工夫

特典だけでなく、作品内容や宣伝でも定番アニメは、工夫を凝らしてきた。その代表例は、やはり『ドラえもん』だろう。

2005年4月、テレビ朝日で放送されていた『ドラえもん』が25周年を期にリニューアルされた。声優は大山のぶ代が務めていたドラえもんは水田わさびに、小原乃梨子が務めていたのび太は大原めぐみに変更となり、キャラクターデザインなども一新された。映画もリニューアル直前の2005年春休みだけ休止され、2006年からテレビと同じ声優陣で再開された。

映画もこの第2期『ドラえもん』以降、さまざまなチャレンジをしている。リニューアル後1作目は、80年公開作のリメイク『のび太の恐竜2006』だった。以降は、リメイクとオリジナルが半々の割合だ。

たとえば2018年公開の『のび太の宝島』は、『君の名は。』などを手掛けた東宝のプロデューサーで、小説家でもある川村元気によるオリジナル脚本だ。19世紀に発表されたスティーヴンソンの『宝島』は、手塚治虫の『新宝島』など多くの影響を与えた子ども向け冒険小説の古典だ。藤子・F・不二雄も、手塚治虫の『新宝島』を読んでマンガ家を志したことは広く知られている。よって、のび太たちの冒険を描いた劇場版『ドラえもん』が、ついに『宝島』をモチーフとするのはとても意義深いことだ。

内容だけでなく、宣伝のテコ入れもしばしば行われている。『クレヨンしんちゃん』は、2012年公開作が興収10億円を切ったこともあり、2013年公開の『バカうまっ!B級グルメサバイバル!!』では、食に絡めてコンビニやファストフードなどでの宣伝を積極展開した。それにより、前年よりも興収は3億円以上も増えた。

作品内容や宣伝でいくら工夫を凝らしても、作品人気の影響は大きい。『ドラえもん』と『クレヨンしんちゃん』はすでに連載が終了しており、『名探偵コナン』も2017年末から長期休載に入っているが、映画は独自の内容的な工夫で勝負し続けるしかないが、現在はそれが良い状態で続いている状況だと言える。

今後の課題

このように、日本映画にとって定番アニメ映画の存在はとても大きい。ハリウッドでも『スター・ウォーズ』をはじめシリーズ作品は増える傾向にあり、また『アメイジング・スパイダーマン』や『スーパーマン』などのようにリブート(再起動)作品も目立っている。だが、もはや年中行事と化している日本の定番アニメシリーズのような形式は極めて珍しい。

そこに課題がないわけでもない。その堅実なヒットはテレビアニメや原作のゲームなどの人気によっても支えられているからだ。映画そのものに力があっても、その影響は明らかに大きい。

こうしたなかで講じる必要があるのは、この安定した200億弱の興収を何に投資するかだろう。近年の東宝は『君の名は。』や『シン・ゴジラ』などを生み出してきたが、そうしたチャレンジをやめなければ、今後も日本映画の好調は続くだろう。