ユーリー・ノルシュテイン(註1)『話の話』(1979)を軸に現代アニメーションを論じた『個人的なハーモニー ノルシュテインと現代アニメーション論』(フィルムアート社、2016年)と、より広い読者に向けてさまざまなアニメーション作品に言及した続編のような本『21世紀のアニメーションがわかる本』(フィルムアート社、2017年)。新しいアニメーションの世界の扉を開ける2冊を中心に、著者でニューディアー代表の土居伸彰さんに現代のアニメーションの様相を語っていただきました。

手前から、『個人的なハーモニー ノルシュテインと現代アニメーション論』、『21世紀のアニメーションがわかる本』

手前から、『個人的なハーモニー ノルシュテインと現代アニメーション論』、『21世紀のアニメーションがわかる本』

『白雪姫』の達成と陰

『個人的なハーモニー ノルシュテインと現代アニメーション論』(以下、「個人的なハーモニー」)も『21世紀のアニメーションがわかる本』(以下、「21世紀のアニメーション」)も、繊細な言葉を積み重ねてアニメーションの定義の更新を試みつつ、膨大な作家を扱っていますね。この2冊には連続性があるということですが。

どちらも単独で読んでも成立しているものですが、「個人的なハーモニー」は“理論編”、「21世紀のアニメーション」は“実践・応用編”のようなイメージで書きました。前者はノルシュテインの『話の話』を中心に、時系列に沿ってアニメーション史全体をたどっていくものですが、「21世紀のアニメーション」はこの10年ぐらいの作品を中心に論じています。

「個人的なハーモニー」は博士論文がベースになっています。書こうと思った動機は『話の話』を見た時の衝撃です。そのときまでアニメーションには疎く、唯一『新世紀エヴァンゲリオン』(1995)はテレビシリーズが放映していたときに主人公と同い年だったということもあり、はまっていました。でも、多くのクラスメートがエヴァをきっかけにオタクの道に入っていくのを横目に、僕はジブリすらあまり観ていなかった。

『話の話』に出会ったのは、大学1年生のロシア語の授業です。もともと大学ではロシア文学、ドストエフスキーの研究をやろうと思っていたのですが、ロシア人の先生がロシアにも面白いアニメーションがあるからと観せてくれたのが『話の話』でした。「何だ、これは」と。それ以来、あの衝撃は何だったのだろうと考え続けて、その結果がこの本です。実質15年ぐらい掛かって書いた本と言えるかもしれないですね。

「個人的なハーモニー」は、時代ごとの代表的な作品に触れながら、そのどれにも『話の話』のエコーが感じられるように書かれていますね。

ノルシュテインの作品自体が、時代を経ても常にアクチュアルでありつづけていると感じていたからだと思います。あらゆる傑作と呼ばれる作品がそうであるように、どんなに芸術表現が変わっていったとしても、あらゆる時代のアクチュアルな要素を含んでいる多面性があると思うのです。新しい表現に見えても、実はこの作品が先取りしていた、というような。

僕自身のアニメーション史観は、ディズニー以前・以後という区分に大きな重きを置くものです。ディズニー以前の初期アニメーションは非現実的な世界を描くものでした。そこにディズニーが、長編制作に至るプロセスを経て、理想的な現実の世界を描くものとしてのアニメーションを打ち立てます。その原理は20世紀にわたって長く続き、今でもメインの原理のひとつでありつづけていますが、(「21世紀のアニメーション」で主に取り上げている)デジタル時代にアニメーションは新たに変貌して、描く世界や人物像が「非人間化」、「匿名化」するようなものが目立ってくる。

ノルシュテインの作品は、ディズニーが打ち立てたモードと、21世紀以後に本格的に花開くデジタル化以後のモードの両方のフェーズを含んでいるというのが僕の見立てです。ディズニー、ノルシュテインを軸に、アニメーション史全体を理解することができると考えています。

ディズニー以後は、アニメーションが商業的なものとして飛躍していく過程ですね。その一方でアニメーションの表舞台からは排除されてしまう領域が出てくるということですが。

ディズニーが1937年に『白雪姫』(註2)を制作して、つまりアニメーションによって恒常的に長編作品をつくることが可能になりました。それは、アニメーション制作を産業化するためのメカニズムが完成したということでもあります。集団制作によって、大量生産するというモードです。第二次世界大戦が終わり、さまざまな国の経済が復興しはじめたとき、万人向けの夢=理想的な現実を描くものとしての商業アニメーションが盛んになってきました。『白雪姫』はものすごく重要な作品で、今に至るまでの商業アニメーションのほぼすべての要素・原理が詰まっています。『白雪姫』も『話の話』と同じように、常にアクチュアルな作品だと思います。

「個人的なハーモニー」では、『白雪姫』以降の副産物、表裏一体の存在として、個人的な世界を描くアニメーションが生まれた流れをたどっています。日本だったら久里洋二(現:クリヨウジ)(註3)さんの作品が、非常に大きな例です。久里さんの代表作は、例えば、『人間動物園』(1962)や、オノ・ヨーコさんが声で参加した『AOS』(1964)が挙げられるでしょうか。久里洋二さんたちが作った「アニメーション三人の会」(註4)が、戦後に盛んになってきた個人表現としてのアニメーションを日本で形にしました。「アニメーション三人の会」はイラストレーターの真鍋博(註5)さんや柳原良平(註6)さんも参加していて、お二人はアニメーション作家としての認知度はそれほどありませんが、個人制作のアニメーションの歴史を担ってきたキーパーソンです。

そのような個人制作のアニメーションの表現の成熟が、50年代から60年代以降に起きてきます。そういった流れは、商業化・集団化されたアニメーションに対するアンチテーゼとして自らを打ち立てていきます。

その流れを可視化する文脈として、アヌシー国際アニメーション映画祭(註7)が設立されたのが1960年になるわけですね。海外作家で、60年前後の代表的な作家をお教えください。

やはりノーマン・マクラレン(註8)の『線と色の即興詩』(1955)です。カナダ国立映画製作庁(NFB)(註9)が公式ウェブサイトで彼の作品の動画を公開しています。

ノーマン・マクラレン『線と色の即興詩』(1955)

同作品は『この世界の片隅に』(2016)にも影響を与えています。すずと晴美が爆弾の炸裂を受けたのち、画面が真っ暗になって、すずの内的な世界が続くシークエンスは、『線と色の即興詩』のオマージュになっているんです。

日本の最近の作品である『この世界の片隅に』も「個人的な」作品の系譜につながるわけですね。

そうです。マクラレンは内的につくられる「個人的な」世界観、そこを統べる「個人的な」法則性を大切にしてきましたが、日本の長編アニメーションである『この世界の片隅に』にマクラレンの作風が用いられたことが、「21世紀のアニメーション」を書くモチベーションの一つでした。「個人的な」作品の原理が、商業作品にも入り込んできている現れに見えました。それは、デジタル化以降のモードの変質も物語っているように思えました。

20世紀に話を戻すと、NFBはドキュメンタリーと短編アニメーションに特化したスタジオで、映画大国である隣国のアメリカとは違うスタイルを模索することで、カナダの文化的なアイデンティティを確立していきます。マクラレンはそのアニメーション部門の初代長官です。戦後のアニメーションの歴史は、社会主義圏とカナダの国営スタジオ、そしてそれらの作品に影響を受けた資本主義圏の個人作品によって幅広いものになっていた。

社会主義圏という楽園と、その崩壊後の世界

どうして社会主義圏の国営スタジオが個人的な作品をつくれたのでしょうか。国営であることと一見矛盾するようですが。

それらの国においては、アニメーションは子供のためのものだと思われていました。子供に国のイデオロギーを簡単なかたちで教えるために重要だろうと。たとえばソ連時代のロシアでは、スターリンがディズニー作品に衝撃を受けて、ソ連にもこういうものが必要だと、国内のアニメーションスタジオをまとめてソユズデトムリトフィルム(連邦児童動画スタジオ)(註10)をつくり、それがソユズムリトフィルム(連邦動画スタジオ)に改称され、社会主義圏を代表する国営アニメーションスタジオとなりました。ノルシュテインが活動を始めたのも、そのスタジオです。ほとんどがディズニーをお手本にした子供向けの作品でした。

そのなかで副産物のように、個人性の強い作品をつくる事のできる環境が生まれたのです。アニメーションは子供向けだと考えられていたがゆえに、社会的な影響力のある文学や映画に比べて検閲が緩かったので、自由な制作環境ができていたのです。社会主義時代を知っている東欧の年配の作家さんたちの中には、「市場の検閲のほうが政府の検閲よりも厳しい、社会主義時代のほうが良かった」と言う人もいるくらいです。

時代を進めて、60年代後半から70年代以降の個人的な作品をつくった作家で代表的な人を挙げていただけますか。

たとえば、『ウォーキング』(1968)のライアン・ラーキンでしょうか。彼の作品は、観察に基づくスケッチやデッサンをアニメーション化したようなもので、まさに「個人的な」世界を映像化しています。

ラーキンはノーマン・マクラレンの愛弟子で、NFBに所属していました。ソ連はじめ東側諸国の国営スタジオは、基本的にディズニーや一般の商業アニメの制作会社と同じで、集団制作です。一方でカナダのNFBは個人制作がベースとなっています。さらにユニークなのは、カナダ人だけではなくさまざまな国の人材を雇用することです。そもそもノーマン・マクラレンもスコットランド人ですし。ラーキンはカナダ人ですが。

カナダという国自体が多民族国家ですし、先住民族との関係性もあって、言語も英語圏とフランス語圏に分かれている。さまざまな視点や多様性を評価する社会でした。そこがNFBのポリシーにも反映されているわけです。個人の視点、他者の視点をアニメーションによって生み出し、国民と共有する。それによって多様性への理解を育むことを、その輝かしい時代のなかで続けてきたのです。

同じくNFBで活躍していたキャロライン・リーフは、油絵をガラスの上でアニメートする『ストリート』(1976)などで、やはり「個人的な」世界をつくり上げていました。ラーキンとリーフ、NFB最盛期における最も優秀な個人作家の例として挙げられると思います。そしてそれは、ノルシュテインの活躍した時期とも並行している。

ライアン・ラーキン『ウォーキング』(1968)

キャロライン・リーフ『ストリート』(1976)

そのような作家の作品が、映画祭などで評価を与えられ、芸術的なアニメーションとして位置付けられるようになっていったのですね。

1960年代から「アニメーション映画祭」の文化ができあがりました。それとあわせて、「商業(市場)VS芸術」、という二項対立でアニメーションを捉える考え方が形成されます。

初期、アニメーション映画祭が評価するのは短編のみでした。長編やTVシリーズであれば制作費の回収を考えなければ成り立たない一方、国営スタジオで制作される短編アニメーションは、そのあたりを気にする必要がなかった。それに倣う資本主義圏の個人作家たちも、商業的なことはあまり気にしなかった。それゆえに、二項対立ができ上がってしまったのです。

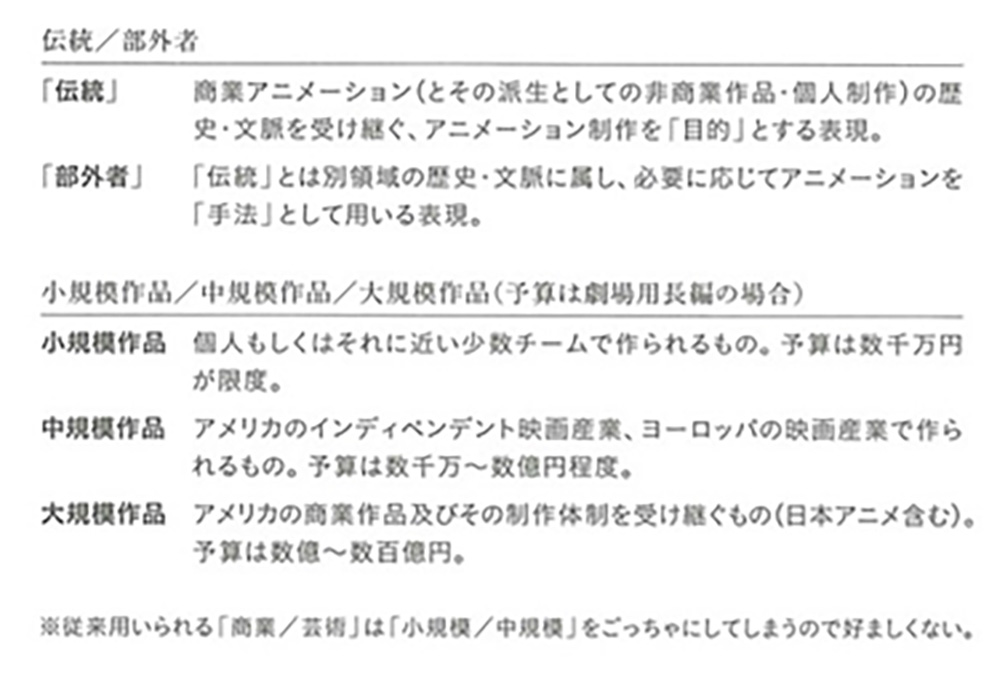

ただし、僕の見立てでは、その二項対立でアニメーションを捉える図式の有効性は、おそらく2000年代で歴史的な役割を終えたのではないかと考えています。共産圏が崩壊し、そのかわりヨーロッパを中心に助成金を用いてつくられる商業作品などが増えるなど、今はさまざまな形の経済圏、産業構造が存在します。僕は「21世紀のアニメーション」で、それを産業の規模に応じて、大規模、中規模、小規模の3つに分類して考えることを提案しました。それが最も現実に沿っているだろうと。それぞれの規模の経済圏に応じて、表現も変わってくる。

『21世紀のアニメーションがわかる本』より(p.9下部)

社会主義圏が崩壊して、すべてが商業的なものに結び付けられていくという大きな流れですね。

ヨーロッパはそれでも助成金ベースでつくられるアニメーションがメインですが、マーケットで勝負できる作品も増えてきている。個人作家的だけど商業的でもある、という。これもまた、21世紀の流れです。逆に日本のアニメーション作品には、これまでの産業構造からはみだした作家性の強いものが増えてきて、ヒットもしている。これらの混ざり合いを、僕は21世紀的なアニメーションのあり方と考えています。

一方で、個人的な世界をつくることにアニメーションの可能性があるという考えは変わっていません。むしろその活用の場が、長編をはじめとする商業的な領域にも広がってきたと言えるのではないかと思います。

「個人的な」アニメーション作品は、鑑賞者が抱いている世界観とは異なる前提でつくられるものです。アニメーションは、誰もが理解できるようなものをつくることに長けていますが(この方向性を極めたのがディズニーだといえます)、同時に、誰にも理解されないような法則性に基づく世界をつくることも得意です。後者の作品は、鑑賞者に対して自分とは異なる前提に基づく考え方・見方があることを知らせ、理解させることができる。20世紀にはそういった個人的な作品は、社会主義圏や資本主義圏の個人制作作品に多かった。しかし、21世紀以降になってくると、商業的な作品の中でも、そういうものが許されるようになってきた。

「個人」のアップデート

「21世紀のアニメーション」では、商業的な作品も評価しています。そのことで、僕はよく「昔と立場が変わったじゃないか」と言われることもあるのですが、実は変わっていない。個人制作でも商業的な集団制作の作品でも、「個人的な」作品は存在しうる。個人的な作品が集団でつくるような商業的で大きな作品のなかにも現れるのは、不思議な感じがするかもしれません。その理解を補強するのが、「21世紀のアニメーション」で提示した、“「私」から「私たち」へ”という図式の変化です。

20世紀の個人表現は、制作者個人の唯一性・独自性・個有性を描き出すものでした。しかし、21世紀の個人表現は、もう少しコミュニティ感が強い。個人唯一というよりも、個人を通じて、ある文脈、ある地域、ある時代を象徴するようなものが増えてきた。個人というものがアップデートされ、範囲を広げた感覚があります。僕はそのことをものすごくポジティブに捉えています。積極的に「匿名化」することで、個人はより可能性を広げられる、というふうに。

『21世紀のアニメーションがわかる本』より(p.9上部)

「21世紀のアニメーション」には、デジタル化以前のアニメーションでは、コマとコマの“間”、つまりユニークな運動をつくり出すことに評価軸があったが、デジタル時代のアニメーションではその“間”が重要視されない、との指摘がありました。でもそれは評価の上でマイナスにはならないということですか。

僕は2000年代中盤から個人作家のアニメーションについて文章を書き始めました。その当時、シーンで支配的だったのは、「アナログvsデジタル」という、こちらも二項対立の考え方です。前者が当然“善”と考えられ、後者は“悪”となる。その根拠のなかに、デジタル表現のもつ「冷たさ」「画一的な運動性」というものがあった。僕も最初はその図式に則っていたのですが、でも、手描きよりもCGの方が個人的なリアリティを掬いとれるケースがあるのではないか、と次第に考えるようになった。

象徴的なのが、実写をトレースしてアニメーションをつくる「ロトスコープ」という手法です。ロトスコープについて、運動を引き写しているだけでユニークなものを創造していないから、という理由で「アニメーションではない」と考える立場もある。でも、そのようなアニメーションもアリとしたほうが、可能性が開けてくるわけです。ロトスコープはそもそも、最初は画力のないアニメーターが簡単に立体性のある運動を描きやすくするための底上げの技術でした。でも、後年になって、ロトスコープが生み出す「現実の揺らぎ」的な効果が見直されて、リチャード・リンクレイターの『ウェイキング・ライフ』(2001)のよう新鮮な作品が生まれました。

リチャード・リンクレイター『ウェイキング・ライフ』(2001)

時代を経ることで、クリエイターがかつての技術に別の視点を与えて活用する展開があったのですね。

2000年代以降の動向としておもしろいのは、アニメーションの“素人”が制作に取り掛かりやすくなったということです。デジタル技術がそれを後押しした。たとえばFlashによるアニメーションは、その最たるもののひとつです。デジタル以前、アニメーションを「動かす」というのは一苦労だったわけですが、デジタル・ソフトウェアによって、演算に基づいて、動きをつけてみることが簡単にできるようになった。自分自身の絵をただ単に動かしてみたいという、ある意味で簡単な、軽い気持ちでつくられたアニメーションがたくさん出てきました。旧来のアニメーション作家からすると、許しがたいわけです。なぜなら、アニメーションは運動創造の芸術だから。でも、動きに重点を置かないことによって、ソフトウェアの生み出す無機質な動きによって、初めて描き出せる世界観というものもある。

さらに2000年代以降はアニメーション・ドキュメンタリーという新たなジャンルも盛んになってきて、ドキュメンタリーをつくるためにアニメーションを導入するケースが増えました。アニメーション・ドキュメンタリーで代表的な作品は、アリ・フォルマンの『戦場でワルツを』(2008、日本公開は2009)です。

リチャード・リンクレイターは基本的に実写の映画監督で、アリ・フォルマンも、ドキュメンタリーやコメディーの実写映画を撮っていた人ですね。

実写映画の人たちに、アニメーションが必要になってきたという捉え方もできるかもしれません。アリ・フォルマンがドキュメンタリーをつくるにあたってなぜアニメーションを使ったかといえば、現実感の揺らめきを表現するためだと言っています。『戦場でワルツを』は、若いうちに戦場に放り込まれることが残すトラウマについての話ですが、生命が危機に晒される極限状態の現実では、妄想・空想が現実のなかにナチュラルに入り込んでいく。戦場から戻ってきた後も、トラウマを埋めようと、脳が新たな過去をつくり上げてしまう。そういった、何が現実で何が嘘かを探っていくようなリアリティを伝えるには、実写よりもアニメーションのほうがしっくりくる。そういう考えがあった。

リチャード・リンクレイターも、夢なのか現実なのかよくわからない状況をつくりあげるため、ロトスコープという実写とアニメーションの合間にある表現にたどり着きました。これらの「個人的な」現実・「個人的な」歴史を語るとき、実写よりはアニメーションのほうがしっくりくるということですね。運動の創造というテーゼを外してしまえば、これらの作品が活用しているのは、20世紀の後半に個人作家の人たちがつくり上げてきた、「個人的な」世界をつくるものとしてのアニメーションのあり方と同じ、もしくはアップデート版だとみなせるわけです。

デジタル時代の匿名的な線の魅力

無機質な運動が生み出す新しい局面もあります。それは、既存のアニメーションの伝統に属する人にとっては、「何だこれは」と思うようなものに見えるかもしれない。

本でも触れられているエピソードですが、NHKスペシャル「終わらない人 宮崎駿」(2016)で、ドワンゴの川上量生がゾンビのような動きをするCG映像の試作を見せた時に、宮崎監督が「生命に対する侮辱だ」と怒る一幕がありました。

あれはすごく象徴的な場面だと思います。宮崎駿さんが20世紀のアニメーションのモードを背負っているからこその発言なのかなと。アニメーションとは生命を描き出すものである、という考え方です。スタジオジブリ自体が、基本的にはディズニーの延長線上にあります。加えて、高畑勲さんのキュレーションを通じて、三鷹の森ジブリ美術館ライブラリーなどで、海外のアニメーションを紹介し続けてきた。ジブリは個人作家の表現にも近いところもありますし、僕の図式でいうところの20世紀のアニメーションの裏表を両方とも含んだようなスタジオという理解でした。宮崎さんはCGのキャラクターに嫌悪感を示し、山村浩二さん(註11)もロトスコープはアニメーションではないと言っていることも同じように象徴的だと思います。

ジブリ作品は基本的に、生命感や若さを描く。それは『ディズニーアニメーション 生命を吹き込む魔法 ― The Illusion of Life ―』(監修に高畑勲、徳間書店、2002年)にあるように、「アニメーションは生命を生み出すもの」という意識が刷り込まれているからではないでしょうか。しかし、そうではないものも出てきている現状なのです。非生命感を描く場合(まさにゾンビのような)、生き生きとした運動性はむしろ邪魔になる。

デジタル時代の表現で、最近の成果と思われる作品や作家はいますか。

たとえば、ヨン・サンホ(註12)という韓国のアニメーション作家が挙げられます。2016年に日本でも話題になったゾンビ映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』の監督で、この映画は実写なので多くの人はアニメーション作家として認識していないと思いますが、彼はアニメーション出身なのです。『新感染』以前、彼はカクカクとした動きのCGアニメーション長編をつくっていました。

彼が影響を受けているのが、今敏(註13)や古谷実(註14)です。アニメーションの動きというよりは、テーマ性。現実と虚構がごっちゃになり、イライラするような退屈でくだらない毎日……ヨン・サンホの作品は、そういった表現の影響を受けつつ、韓国社会のシステムに犠牲になっている人たちの姿を、かなり暴力的に描く作風です。彼の長編はCGアニメーションにしてはかなり小規模な予算でつくられていることもあり、動きがカクカクしているんですよね。でも、『新感染』の前日譚としてつくられた『ソウル・ステーション/パンデミック』(2016)では、そのカクカクした動きが、ゾンビの動きとしてとても合っている。過去の作品を振り返っても、そもそもが主体性のない人間を描く作風なわけですから、ゾンビ的な動きの方が合っているわけです。

デジタル時代のアニメーションは動きが画一化される。手描きのアニメーション側からすると、そこは嫌がられる部分なわけですが、画一化された運動性を活かして、ゾンビ的に生きる人間を描く……ヨン・サンホの表現はそういう意味で面白い。

カクカクした動きで「冒涜された生命」を描いたわけですね。デジタル表現を別の方法で活かす作家もいますか。

やはり湯浅政明さんですね。湯浅さんのスタジオ「サイエンスSARU」は、Flashによるアニメーションが代名詞的なものとなっている。しかし、その使い方は、Flashの黎明期におけるアニメーションを簡素につくるためのものとはだいぶ異なっている。2000年代だとFlashは、『やわらか戦車』(2006)や『秘密結社 鷹の爪』(2006)などを想像してもらえればわかると思いますが、どちらかといえば「動かさない」方向に使われている。でも、サイエンスSARUのアニメーションは、同じソフトウェアを用いているとは思えないほどに、ダイナミックな映像をつくり出しています。

Flashと手描きの大きな違いは、描線が現実に存在するか否か、という部分です。鉛筆で描いた線だと、たとえばズームしたら鉛筆の粉が見えてしまい、もはや線ではなくなる。でも、Flashの線は、いくら拡大・縮小したとしても、線のままなのです。こういう風な観点に立つと、Flashは視点をダイナミックに行き来させられるツールであることがわかるわけです。もちろん運動自体にはカクカクしたところが残りますが、無機質かつダイナミック、という新たな組み合わせが誕生するわけです。

湯浅監督は、もともとは超絶的な技術による手描きアニメーションの人と理解していました。

『マインド・ゲーム』(2004)でもパースペクティブやスケール感がどんどん変わっていきますが、手描きがメインでした。でも実は、手描きであること自体はあまり本質的なことではなかったのではないか、というのが近年の作品を観るとわかってくる。スケール感を自在に変化させるダイナミズムことが重要なのではないか。湯浅監督がサイエンスSARUを設立したのは、カートゥーン ネットワーク発の人気シリーズ『アドベンチャー・タイム』(2010、日本での放送開始は2012)でゲスト・エピソードを引き受けたのがきっかけだったようですが、『マインド・ゲーム』が非常に海外での人気が高い作品だったこともあり、外国人スタッフがその設立から多く携わり、そのなかで、Flashを用いたダイナミックなアニメーションという日本にはなかったやり方が主になっていった。

湯浅作品が素晴らしいのは、そのダイナミックな作風のなかで、「何でもあり」という世界観が切り開かれていくというところです。『マインド・ゲーム』では、現実において行き詰まった人たちがひょんなことからピノキオのようにクジラの腹のなかで現実逃避のような暮らしを送るようになり、しかし最終的には現実と向き合うためにそこから猛ダッシュで脱出しようとする。その疾走のなかで、あらゆる時間の軛が解き放たれ、現実にありえる(ありえた)無数の可能性が浮かび上がってくる……そういった作品だったと思うのです。スケール感が変わると、世界の見え方も変わる。

『夜明け告げるルーのうた』(2017)では、Flashアニメーションの運動性の匿名的な部分が残りながら、一方で、その匿名性・無機質性のうちに、さまざまなスタイルへと変貌する可能性が宿る。そのグラフィック・スタイルやアニメーションには、『崖の上のポニョ』や『となりのトトロ』、『新世紀エヴァンゲリオン』や細田守作品、ディズニーや高野文子といったさまざまなものがアマルガムのように溶け込んでいき、ときおり姿を表す、というような感じがある。「個人的なハーモニー」で取り上げた「原形質性」という概念があります。アニメーションはさまざまなものに変容しうることを指す言葉です。湯浅監督の作品は、「私」が可能性の海に開かれることで「私たち」になっていく……そんな状況を、原形質的に体現してくれている気がしています。

湯浅政明『夜明け告げるルーのうた』(2017)

これで土居さんの考えるアニメーションの歴史を大まかにたどっていけたように思います。アニメーション史に関する2冊の書籍を連続して上梓したことで、見えてきたことはありますか? 「原形質性」といったいくつかのキーワードが2冊を貫いていますね。

「個人的なハーモニー」の中で「原形質性」と言っていたものは、「21世紀のアニメーション」では、「空洞」「空白」という言い方に変えています。なかなか捉えづらい概念なので、言葉自体も変えつつ、よりマッチする言葉を探している感じです。なんにせよ、変容しつづけることに、僕自身はアニメーションの可能性を見ているといえます。ただし、その変容はビジュアル面だけではなく、それを観る観客の脳内でも起こる。それが僕の議論の肝です。

「21世紀のアニメーション」では、21世紀のアニメーションのキーワードとして、「ファジー」という言葉を何度も登場させています。まさしく湯浅作品が好例で、何が正しさをひとつに決めつけず、いろいろな正しさを共存させられる作風は、良い意味でのファジーさを持っているといえます。

「原形質性」「空白」「ファジー」……これらすべての表現は、僕自身が「記号」としてのアニメーションに可能性を見ていることにもつながってきます。これもまた、ノルシュテインのアニメーション論をベースにした考え方です。ノルシュテイン自身も、セルゲイ・エイゼンシュテイン(註15)の著作からその考え方を受け継いでいます。エイゼンシュテインの映画は、映画記号論をつくりだしたユーリ・ロトマン(註16)のインスピレーション元です。ノルシュテインにとって、アニメーションは意味を自在に変容させ、ファジーなままに留める記号なのです。記号であるから何を意味するかは恣意的に決めることができる。アニメーションであることによって、それは変容しうる。

詳しくは「21世紀のアニメーション」を読んでいただきたいのですが、現代のアニメーションでは、あえて「空白」のままに残された記号が増えている。そこにどんな意味を見出すかは、鑑賞者が決めていい。それは下手をすると、鑑賞者が自分自身の世界観や思い込みを無限に読み込んでしまい、自閉を加速させることにもなる。一方で、意味が定まっておらず、「ファジー」であるからこそ、さまざまな複数の意味を帯びることもできる。アニメーションを記号として捉える考え方からすれば、今のアニメーションは、ある意味すごく危険でもあり、すごく魅力的でもあるのです。極端に自分自身を自閉させてしまうか、それとも極端に開いていくか。そのどちらかだといえます。

今の時代の良いアニメーションとは、そういう「ファジー」さを持っているものだと僕は考えます。鑑賞者がどんどん自分自身の新しい可能性を切り開いていける良いきっかけになる。自分を「私」のなかに閉じ込めず、複数の可能性が秘められた「私たち」として捉え直すことができる……。2冊の本を通じていいたかったのは、それが現代における「個人的な」アニメーションの可能性だということだったのかもしれません。

(脚注)

*1

1941年、疎開先のロシア・アンドレーフカ村生まれ。1959年にソユズムリトフィルム(連邦動画スタジオ)入社。『25日・最初の日』(1968)、『キツネとウサギ』(1973)、『霧の中のハリネズミ』(1975)などの作品で高く評価され、『話の話』(1979)で、その評価を不動のものとする。1989年に同撮影所を辞職。1991年に自身のスタジオを持ち、後に「ノルシュテイン・スタジオ・アルテ」を開設。1989年にタルコフスキー賞受賞、国際ジャーナリスト連盟からメダルを授与、1991年にフランスの芸術文学勲章、1995年にロシア「凱旋賞(トライアンフ賞)」授与。

*2

ディズニーの長編映画第1作目であり、北米初のカラー長編アニメーション映画。1937年にアメリカで、日本では戦後の1950年に公開された。監督はデイヴィッド・ハンド。

*3

洋画家、マンガ家、イラストレーター。1928年福井県生まれ。『人間動物園』でヴェネチア映画祭青銅賞、『LOVE』でメルボルン映画祭優秀賞、『AOS』でオーバーハウゼン映画祭優秀賞を受賞。

*4

久里洋二、柳原良平、真鍋博の三人によって結成され、1960年代に草月アートセンターを中心に活動した、日本のインディペンデント・アニメーションを代表するグループ。

*5

イラストレーター、アニメーター、エッセイスト。1932年愛媛県生まれ、2000年没。星新一、筒井康隆などのSF小説の挿絵を多く描いた。1960年に第1回講談社さしえ賞、1999年に愛媛県教育文化賞を受賞。

*6

イラストレーター、マンガ家、アニメーター、エッセイスト。1931年東京生まれ、2015年没。壽屋(現・サントリー)宣伝部にて開高健、山口瞳とともにトリスウイスキーのCMを制作。柳原の描いたCMキャラクター「アンクルトリス」は毎日産業デザイン賞、広告電通賞などを受賞。

*7

毎年6月にフランス・アヌシーで開催されるアニメーション専門の国際映画祭。カンヌ国際映画祭内で1950年代に開催されていた「国際アニメーション週間」が1960年に独立するかたちで創設。アニメーションを専門とする映画祭としては世界で最も長い歴史を持つ。

*8

1914年スコットランド・スターリング生まれ、1987年没。グラスゴーの美術学校時代から実験的映像に興味を持ち、フィルムにダイレクトペイントした自主制作作品がきっかけで、イギリス郵便局(General Post Office)の映画部に招かれる。1941年、カナダの国立映画製作庁(NFB)入社時にアニメーション部門が設立され、同部門の初代長官となる。

*9

1939年、モントリオールに設立された国営の映画スタジオ。大戦期を背景にプロパガンダ作品を製作する一方、ドキュメンタリーや短編アニメーションを中心的に手掛ける。

*10

1936年に設立されたソ連邦の国営アニメーションスタジオ。当初はソユズデトムリトフィルム(連邦児童動画映画スタジオ)という名称だったが、翌37年にソユズムリトフィルム(連邦動画スタジオ)に改称。ディズニー式の大規模分業の製作体制を採用し、主に子供向けもしくはプロパガンダ作品の製作に励んだ。ソ連の崩壊とともにスタジオの力も弱まり、現在も存続しているものの、小規模な製作・配給スタジオに留まっている。

*11

アニメーション作家・絵本作家。1964年生まれ。2002年、『頭山』でアヌシー、ザグレブをはじめ世界の主要なアニメーション映画祭で6つのグランプリを受賞、第75回アカデミー賞®短編アニメーション部門にノミネートされる。2011年『マイブリッジの糸』をカナダ国立映画制作庁とアジア初の共同制作。文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞受賞5回受賞など、国内外で90以上の賞を受賞。

*12

1978年生まれ、韓国・ソウル出身。1997年より短編アニメーションの制作をはじめ、2011年の劇場長編アニメーション第1作『豚の王』(日本未公開)では、韓国の長編アニメーションとして初めてカンヌ国際映画祭(監督週間)に出品。2016年に、実写映画初監督となる『新感染 ファイナル・エクスプレス』と、その前日譚となる長編アニメーション『ソウル・ステーション パンデミック』を発表。

*13

マンガ家、アニメーション作家。1963年北海道生まれ、2010年没。代表作に、『千年女優』(2002)、『東京ゴッドファーザーズ』(2003)、『パプリカ』(2006)など。

*14

マンガ家。1972年埼玉県生まれ。1993年、ギャグマンガ『行け!稲中卓球部』でデビュー。代表作に、『ヒミズ』(2001)、『シガテラ』(2003、文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 審査委員会推薦作品)、『ヒメアノ〜ル』(2008)など。

*15

映画監督。1898年ロシア帝国領・リガ生まれ、1948年没。モンタージュ理論を確立し、名作『戦艦ポチョムキン』(1925)はモンタージュを駆使した映画の教科書と称される。

*16

記号学者、文化歴史学者。1922年ロシア・ペトログラード生まれ、1993年没。主な著作に、映画を記号論の観点から分析した評論集『映画の記号論』(1976年)など。

土居伸彰(どい・のぶあき)

1981年東京生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了、博士(学術)。新千歳空港国際アニメーション映画祭フェスティバル・ディレクター。株式会社ニューディアー代表として、「GEORAMA」「変態(メタモルフォーゼ)アニメーションナイト」などの企画を手掛け、世界のアニメーション作品の劇場用配給も行う。海外映画祭での審査員やキュレーターとしての活動経験も多い。今夏にはニューディアーとして2本目の長編配給作品として『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』(セバスチャン・ローデンバック監督)をリリース予定。イギリス人作家ピーター・ミラードによる『ピーター・ミラードが教える日本アニメ100年史』(2018年完成予定)や、メディア芸術祭クリエイター育成支援事業の枠でつくられているアニメーション作家和田淳のゲーム・プロジェクト『マイ・エクササイズ』など、プロデューサーとしての活動もスタートさせている。

あわせて読みたい記事

- フライシャー兄弟の「インク壺」シリーズ――実写とマンガ絵アニメーションを重ね合う技術と虚構性2021年10月4日 更新