9月23日(木)から10月3日(日)にかけて「第24回文化庁メディア芸術祭受賞作品展」が開催され、会期中にはトークセッションなどの関連イベントが行われた。11月10日(水)には特設サイトにて、新潟大学経済科学部教授の石田美紀氏、情報科学芸術大学院大学[IAMAS]准教授の伊村靖子氏、相模女子大学メディア情報学科 教授の岩下朋世氏の3名と、エンターテイメント部門審査委員/ライター/物語評論家のさやわか氏をモデレーターとして迎え、「分野横断トーク「コロナ禍にこそ振り返るメディア芸術表現の現在」」が配信された。本稿ではその様子をレポートする。

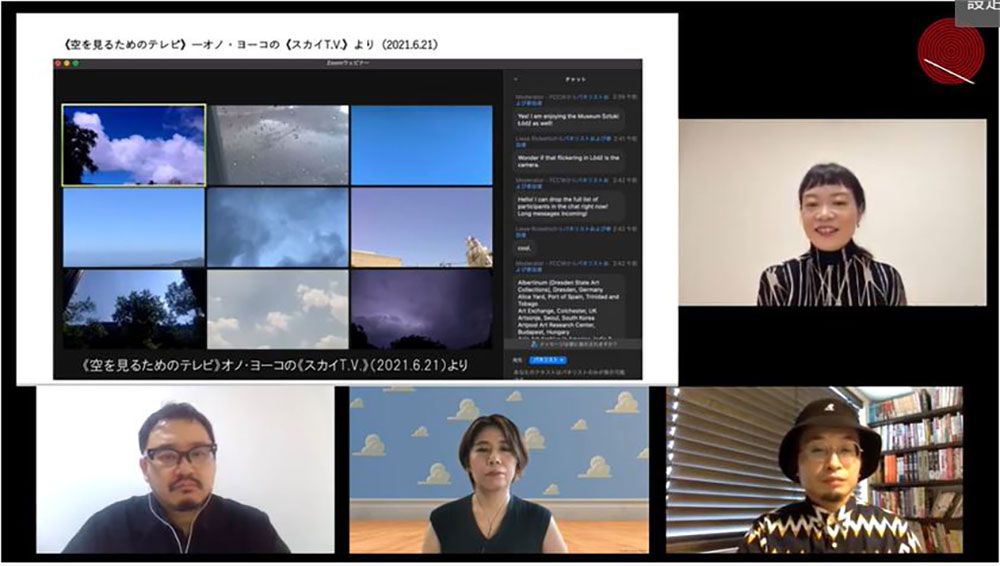

トークセッションの様子。左上から時計回りに、伊村氏、岩下氏、石田氏、さやわか氏

トークセッションの様子。左上から時計回りに、伊村氏、岩下氏、石田氏、さやわか氏

コロナ禍以降の表現の変化

2020年に世界中で流行した新型コロナウイルスの影響がいまだ続く2021年。アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガの各部門それぞれに造詣の深い識者を招き行われた分野横断のトークセッションでは、コロナ禍における状況の長期的な観点からの検討や、さまざまなジャンルにおける配信の隆盛、個人と社会の関係や、そこから引き起こされるコンフリクトといった話題について話し合われた。モデレーターを務めるさやわか氏は、まず登壇者にこの1年の文化の状況について、それぞれの専門を踏まえつつの所感を述べるよう求めた。

石田美紀氏は2020年から2021年にかけての映像作品の変化として、2020年に大きな注目を集めたウェブ会議サービスであるZoomが徐々に当たり前になり、アーティストや私たちのなかで注目を集めるような表現が少なくなってきたことを指摘する。これは小津安二郎作品における独特なカットつなぎを、Zoomのフォーマットを用いて表現した映像作家の森翔太による『Zoom東京物語』(2020年)や、岩井俊二『8日で死んだ怪獣の12日の物語』(2020年)、行定勲『きょうのできごと a day in the home』(2020年)といったZoomやリモート撮影による映像作品が話題となっていた2020年の状況とは対照的なことである。

伊村靖子氏は社会情勢に大きく左右されたアート界を振り返る。アートは自宅で受容するものでなく、公共的な空間で触れることが多いジャンルである。よって、緊急事態宣言等により休館を余儀なくされた美術館もあり、作家も含め多くの関係者が影響を受けた。その意味では実際に生活でオンラインの環境に慣れていく反面、アートでは新型コロナウイルスの影響はまだまだ大きいものがあると述べた。そしてこの1年を、仮想通貨技術を使ったNFTアートへの注目やリモートや配信などでの実践といった受容体験の変容といった話題に触れながら、ひとつの過渡期として位置づけうるのではないかと話した。

岩下朋世氏はマンガについて、2021年は石田氏の指摘と同じように、大きな話題がなくなってきたと語る。2020年にはコロナ禍の日常をテーマとした講談社によるリレーコミック『MANGA Day to Day』(2021年)のような取り組みがあったが、むしろ最近はこうした社会状況を作品内に反映するのか、そうしないのかという作家ごとのスタンスがはっきりしてきたようである。しかしそのような状況下において、マーケット的には1995年以来落ち込んでいたマンガの売り上げが2020年には6,000億円を超え、過去最高を記録したことについても指摘する。その内訳は電子書籍の割合が高く、その点ではコロナ禍によるステイホーム需要に後押しされる形で、徐々に売り上げを伸ばしていた電子書籍の存在感が高まった恰好になり、コロナ以前の状況の延長線上に、これらの動向はあるのではないかと述べる。

岩下氏

岩下氏

この岩下氏の発言を受けさやわか氏は、ゲーム業界にも好景気が訪れていたことを付け加える。世界最大級のゲーム売上高を誇る中国のテンセントは一時広告収入が落ち込んだものの、ユーザーが増加し持ち直したという。この好景気は近年のゲームの楽しみ方として、オンライン上で複数人がバトルするような『エーペックスレジェンズ』(2019年)などのような形式の作品がメジャーになっていたことも影響しているのではないかと指摘する。こうしたコロナ以前の動向と地続きである点は、マンガと同様の傾向であるといってもいいだろう。

ネット・配信時代における作品やコンテンツのあり方について

このように、各登壇者の総括するここ1年のジャンルごとの動向のなかで興味深いのは、パーソナルな受容が可能な動画配信やマンガ、ゲームといったジャンルはコロナ以後の状況に対応している一方、現実空間で展開されることを半ば前提としているアートは、いまだ感染症の流行する社会の渦中にあるということである。伊村氏は昨今のアートに対面の展覧会に回帰しようとする欲求と、オンライン上での取り組みの2つの傾向を指摘し、後者に個人的な関心があるという。その例として、誰もがアクセスできるはずのウェブにおいて常に一人しかアクセスできない水沢なおと布施琳太郎の二人展「隔離式濃厚接触室」をあげた。またこうした同時代的な動向だけではなく、昨今の情勢を伊村氏は、インターネットが登場した1990年代のアーティストの実践を振り返る機会にもなったことにも触れた。

これに応答するようにさやわか氏は、オンライン環境そのものはコロナ以前から整備されていたものだと述べ、ネットにおける実践一般や、それのより長い時間軸での変容についてほかの登壇者に意見を求めたところ、石田氏から近年のアニメーションは作品の寿命が伸びているのではないかという意見が出た。かつては再放送がなければ視聴することができなかったアニメーションは、動画配信サービスの充実によって、いつでもどこでも見ることができるようになった。その結果作品の終わりに対する認識がかつてとは異なってきていると指摘する。また個別にアニメーションをめぐる状況の変化として、石田氏は声優がタレントとしてテレビ出演をしている機会が目立つようになってきていることにも触れる。もちろんそれが長い時間をかけ徐々に露出が増えていった結果であることは認めつつも、視聴者の声優自身に対する関心の高まりやファンダムの形成が、そういった変化を引き起こしたのではないかと見立てている。

石田氏

石田氏

作品、コンテンツの寿命が伸びているという話題に関連して、岩下氏も以下のようにコメントを付け加えた。マンガは人気作品が長期連載になるパターンがしばしば見られるが、例えば『鬼滅の刃』(2016~2020年)は終わるべきタイミングで長期連載化せず完結した。このことは配信サイトの隆盛ともリンクしているのではないかと述べる。現代はアニメーションなどのメディアミックス化もあり、原作が終わってもコンテンツが一気に収束していくことはないため、それを無理に延命させなくても良い時代になってきているのかもしれない。

ポリティカルコレクトネスと作品解釈

作品が長期にわたって継続することについては、別の論点からも議論が交わされた。さやわか氏は2020年のブラック・ライヴズ・マターの盛り上がりに連動しアメリカの動画ストリーミングサービスで『風と共に去りぬ』(1939年)が配信停止になったことを取り上げ、過去の、あるいは長期継続している作品が現代の道義的な基準からすると不適切な表現を含みうることについて登壇者に質問を投げかけると、岩下氏からは1976年に連載を開始した『ガラスの仮面』にはスマートフォンが登場しているなど、長期連載ならではの奇妙な事態に触れながら、ポリティカルコレクトネスの観点からさらにこの問題に言及を行う。例えばLGBTQのキャラクター表現については、過去の登場キャラクターが現在の感覚からすると偏見を助長しかねない描かれ方をされているように映ったり、連載当時の文脈が現在から見えづらくなることで、当該キャラクターたちの描写が進歩性のみを表しているように見えてしまったりすることが挙げられた。

一方アートの場合は作品制作から時間が経った場合、新たな解釈に開かれていくことがあると伊村氏は話す。例えばオノ・ヨーコの《Sky T.V.》(1966年)は空の中継映像をギャラリー内に設置したテレビモニターに映した作品である。この室内という内部に、空という外部を取り入れるという点に着想を得て、2021年に世界中の美術館が連携し「空を見るためのテレビ(T.V. to See the Sky)」というプロジェクトを実施した。Zoomを用いてさまざまな場所の空の映像を24時間中継し、各自が自宅で受容した同プロジェクトは、オノ・ヨーコの作品コンセプトを再解釈する機会になったと伊村氏は話す。もうひとつの例として伊村氏は、安易なラベリングを解体するアートの力についても言及する。2021年に京都国立近代美術館と水戸芸術館を巡回した個展「Your Eye Is My Island -あなたの眼はわたしの島-」を開催したピピロッティ・リストの映像インスタレーションには、性的なモチーフが繰り返し引用されている。しかしながら、リストの作品では、性もまたプライベートでありながらもパブリックなテーマとして表現されており、私たちの日常と結びついた経験として受け止めることができる。最近では、性的な要素を含む展示に関して、事前に注意喚起するケースも多いが、この展覧会では、観客が先入観を持たずに鑑賞できたことも功を奏していたと評価している。

伊村氏は60年代に発表されたオノ・ヨーコの《Sky T.V.》を引き合いに出した

伊村氏は60年代に発表されたオノ・ヨーコの《Sky T.V.》を引き合いに出した

しかしそれでも、作品の周辺にはポリティカルコレクトネスに関する論点がさまざまに存在しているだろう。石田氏は、アニメーションを語る際にもそのような観点が多くの人々の共感を集めるようになった現状を指摘する。『鬼滅の刃』において敵側のトップである鬼舞辻無惨が自らの部下を理不尽にも処刑するその一連のシーンを指して、インターネット上ではパワハラ会議と呼ばれ話題になった。ハラスメントは言葉としては新しくなく、日本では1989年にセクシャルハラスメントに関する初の訴訟が行われている。『鬼滅の刃』におけるパワハラ会議というコメントが多数の共感を得たことは、遅々とした歩みではあるが、日本でも時間をかけてハラスメントに対する認識が共有されるようになったことの証だといえるだろう。しかしその一方で石田氏は、ステレオタイプなネイティブアメリカン描写をしなかった『ダンス・ウィズ・ウルブズ』(1990年)や、同性愛者のカウボーイを描いた『ブロークバック・マウンテン』(2005年)といったハリウッドの映画が、それまでのマイノリティ描写をはじめとした批判を受け止め、それを更新するかのような作品を制作していることに触れ、このような回路が二元論に傾きがちな日本での作品制作にも生かされてほしいと希望を述べた。

もちろん、日本にもそのように時代に対応する形で表現が変わって来たものがないわけではない。岩下氏はマンガにおいては、特にラブコメディのジャンルに散見される「ラッキースケベ」のパターンはそのようなケースにあたるのではないかと推測する。ハラスメント観念が浸透した社会では、主人公がスケベ心をもってそういうことをするのは許されないため、故意ではないという状況の中でお色気シーンを入れるために定着したのが、「ラッキースケベ」であり、これもまた時勢に対応した表現のアップデートの一種ではないかと指摘する。

「萌え」から「推し」へ

ユーザーの働きかけをめぐって

作品やコンテンツの受容は個人の、プライベートな体験であるかもしれないが、そもそもそれらは社会に発表されているという時点でパブリックなものでもある。こうした両者の相互浸透は、コロナ禍によって日常的にオンラインの会議をするようになったことで自宅とパブリックな空間がつながるようになり、より実感しやすくなっていると伊村氏は述べる。

伊村氏

伊村氏

そのような状況のなかでの受容の体験はどのようなものなのだろうか。石田氏は日本のアニメーションの女性が中心となるファンダムに特徴的な振舞いを、次のように述べる。女性のファンダムで形式化しているのはキャラクターの誕生日に自宅にそのキャラクターのグッズやイメージカラーで構成した「祭壇」をつくり、その写真をインターネット上で公開することである。これによってファン活動が可視化され、作品やコンテンツを運営する側にもアピールすることになる。石田氏はオリジナルのアニメーションについて、女性ファンがついたものがヒットすると言われていることを踏まえたうえで、運営サイドがこのような欲望を汲み取ることの重要性もあわせて指摘した。

岩下氏はそうしたファン活動に対して、従来の「萌え」から「推し」へとその行動の意味合いが変わってきているのではないかと示唆する。「萌え」は対象に対する自分の欲望を示すものであり、「推し」は自分が愛着を持つ対象への関わり方に対する態度と大別したうえで、その「推し」という態度は、作品へ関与する姿勢が見られるのではないかと述べる。それは内容を向上させることもあるが、その感情が「推し」に不利益をもたらすキャラクターに対する攻撃へと転じてしまう可能性も含んでいる。このようなケースはアイドルやリアリティショーで顕在化しやすい面があることを岩下氏は指摘しているが、アニメやマンガといったコンテンツにおいても、その功罪は見極めていかねばならないだろう。

岩下氏はこのような「推し」に対する配慮の作例として、『リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』(2021年)に触れ、同作には手塚国光が物語上の重要な役割を担うバージョンと、その役割を跡部景吾が担うバージョンの2パターンが制作されていることを紹介する。これに続き岩下氏は、「少年ジャンプ+」で公開され大きな話題を呼んだ『ルックバック』(2021年)についても述べる。同作もユーザーの口コミが作品の伝播に大きな役割を果たしたことや、精神疾患への偏見を助長する恐れへの批判が集まり内容が変更されたという経緯を持つことが、現在の作品やコンテンツを取り巻く状況を非常に象徴しているといえるだろう。こうした受け手の働きかけは、アートでは展示作品の来場者による撮影、およびSNSへのアップロードという形で展開されていると伊村氏も付け加えた。

新型コロナウイルスの流行により、さらに加速したオンライン化の流れ。そしてそれによって引き起こされた変化や、ポリティカルコレクトネスへの志向、働きかけていく受容層など多岐にわたる話題が話し合われたセッションになったが、さやわか氏はコロナ禍という状況があるからこそ、ネット環境に対するマネジメントなど共通する課題が浮かび上がってきたのではないかと総括し、トークは締めくくられた。

(information)

第24回文化庁メディア芸術祭

「分野横断トーク「コロナ禍にこそ振り返るメディア芸術表現の現在」」

配信日時:2021年11月10日(水)18:00~

登壇者:石田美紀(新潟大学 経済科学部 教授)

伊村靖子(情報科学芸術大学院大学[IAMAS]准教授)

岩下朋世(相模女子大学 メディア情報学科 教授)

さわやか(エンターテイメント部門審査委員/ライター/物語評論家)

主催:第24回文化庁メディア芸術祭実行委員会

https://j-mediaarts.jp/

※トークセッションは、特設サイト(https://www.online24th.j-mediaarts.jp/)にて配信後、12月24日(金)17:00まで公開

※URLは2021年11月10日にリンクを確認済み