第25回メディア芸術祭賞では、エンターテインメント部門の大賞にNHK Eテレの「浦沢直樹の漫勉neo ~安彦良和~」が選出された。「漫勉neo」は2014年からスタートしたテレビ番組「漫勉」シリーズのひとつで、マンガ家の浦沢直樹がゲストのマンガ家の制作現場に密着するドキュメンタリー番組である。なかでも、それぞれのマンガ家が実際に「描く」過程をじっくりと視聴者に見せることが特徴となっている。本稿では、「漫勉」を中心に、今、人々がどのようにマンガの線を「描く」行為を捉えているかについて迫る。

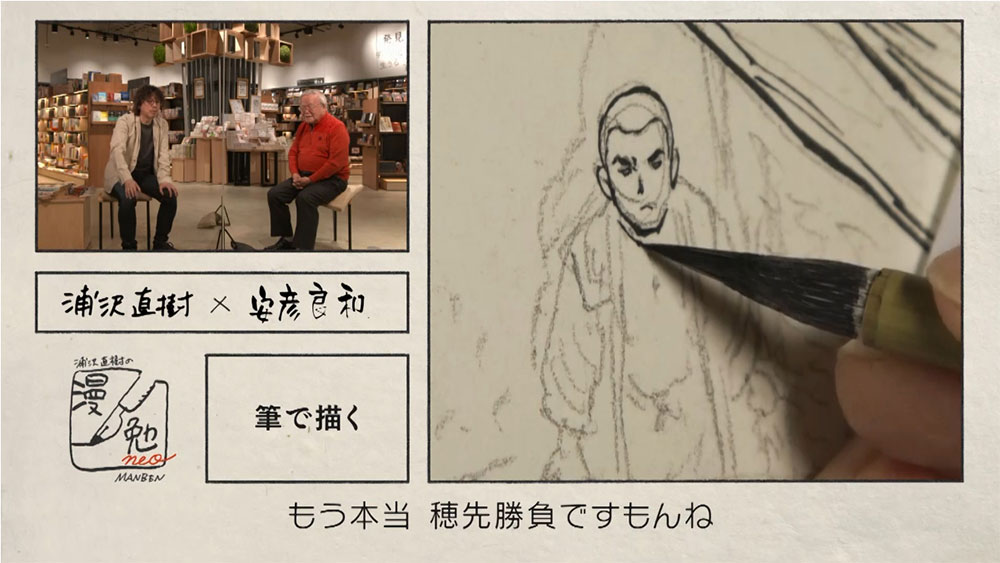

「浦沢直樹の漫勉neo ~安彦良和〜」(NHK Eテレ、2021年6月9日放送)より

「浦沢直樹の漫勉」:マンガ家の舞台裏に密着

これまで、一般的には非公開で、アシスタントや編集者などのごく限られた人物しかその現場に立ち入ることができなかったマンガ家の制作現場に密着し、その模様を映し出すドキュメンタリー番組「漫勉」(註1)。多数のマンガ家たちが登場してきた本シリーズでは、映像とともに浦沢がゲストのマンガ家とトークを繰り広げ、同業者でもうかがい知る機会がなかったそれぞれのマンガ家たちの制作方法や作業工程、使用画材などが公開される。それだけでも貴重なのだが、食事や仮眠などの日常的な生活風景に加え、浦沢の視点からゲストのマンガ観や仕事観を掘り下げ浮かび上がらせているのも人気のポイントだといえる。そこでは、ひとくちにマンガといえど、作者ごとに独自の手法によって制作されているということに驚かされる。

「漫勉」シーズン1(2015年)に登場したさいとう・たかをと浦沢直樹

「漫勉」シーズン1(2015年)に登場したさいとう・たかをと浦沢直樹

浦沢は複数のメディアで、本番組を企画した理由として、以下の2つを挙げている。ひとつは、マンガ家の仕事が世間的に理解されていないのではないかという懸念。もうひとつは、マンガの別の読み方や楽しみ方を提案するという可能性である。前者に関して、浦沢はあるインタビューのなかで、自身の親戚から小学生のころ「直樹くん、漫画が上手なんだって?」と言われ、「おじさんは何もわかってない、おじさんが思ってるような漫画とは違うから」と思ったというエピソードに触れ、以下のように語っている。

もう50年以上も漫画とお付き合いをしてきたけれど、漫画に対する目線が世の中と自分で、ずーーーっと違ってる。この頭の中にあるモヤモヤをどうしたらいいんだろう、そろそろ年齢も年齢だし生きているうちに是正できないだろうか――そんな模索をずっと続けてきて、いろんなところでご相談はしてたんですよ。で、たとえばこういうやり方はどうだろうって企画したのが、今年(筆者注:2014年)11月9日にNHK・Eテレで放映された『浦沢直樹の漫勉』という番組だったんです。

白い紙から絵が立ち上がっていく瞬間を漫画家目線で捉え、ノーカットで見せれば、みんな「ああ!」と気づいて、世の中の目線はグッと変わるかもしれない。何とかみんなの目から鱗を剥がせないものだろうか――偉そうな言い方なんですけど、それが第一歩だったんですよね。(註2)

週刊マンガ誌のように何百ページという量を当たり前に読むことができる環境において、読者にとってマンガ表現それ自体が「全部、人の手によって描かれているということが想像できなく」(註3)なっているのではないかという懸念があったという。それに加え、いまだにマンガが「価値の低いものとして差別されている感じ」(註4)に対して、「マンガを描くとはどんなことなのか」を理解してもらおうというのが動機だったとしている。

また、制作過程を見せることは、マンガ家が同業者の仕事に対して「この絵すごいなあ」と感動できるように、「このマンガはどうやってつくられているのだろう?」という切り口からもマンガを楽しむことができるという提案をすることでもあった。

「漫勉」のパイロット版が放送された2014年当時は、「月刊IKKI」などの紙媒体のマンガ誌が多数休刊・廃刊した一方、「少年ジャンプ+」や「comico」などの無料コミックアプリが登場し、普及しはじめた時期である。マンガを読む環境そのものが変化するなかで、いち早く、マンガを載せるメディアや描く道具が変わっても、それが「マンガ」であることとはどういうことなのか、という問いを投げかけたともいえるだろう。

マンガ論/研究における「描線」についての探求

その意味で、「漫勉」がほかの情報番組と異なり特徴的なのは、その制作場面、特に「線を描く」様子が放送されている点だ。浦沢と出演マンガ家のトークが繰り広げられるあいだにも、背景ではマンガ家が線を描く様子が流れ、視聴者にもその映像が共有される。これほどまでに長い時間、ただマンガ家が「描く」行為を鑑賞し続けることができる番組は「漫勉」以外にないが、それが可能になるのは、その行為を見て楽しむことができる視聴者層を前提としているからだとも考えられる。

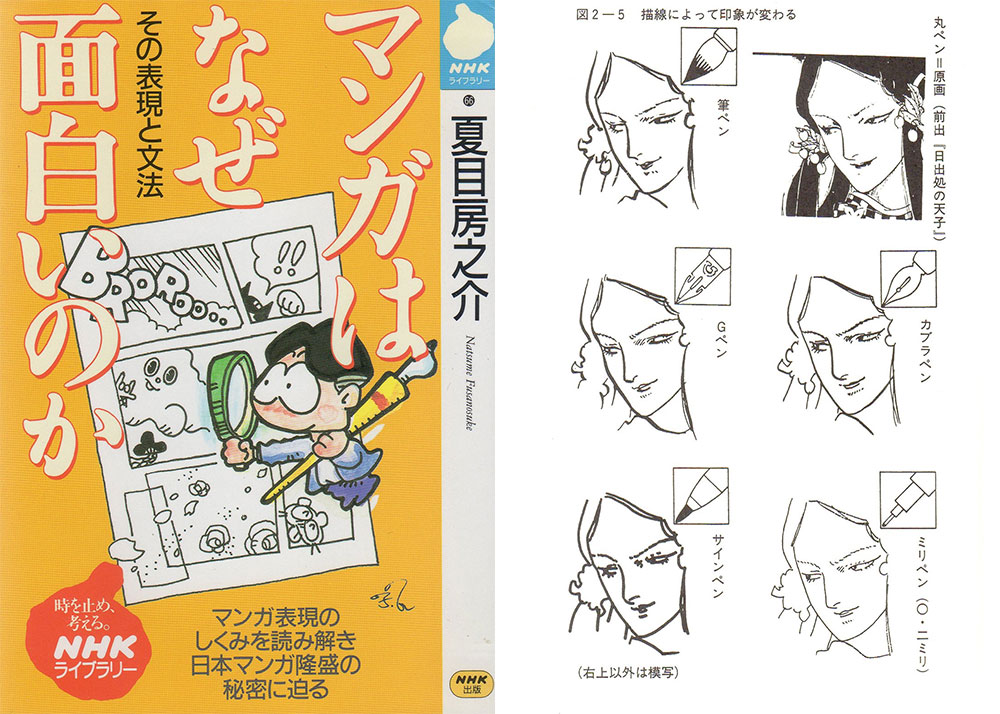

「漫勉」と呼応するように、近年マンガ論/研究の領域においても、マンガの「線」やそれを描く行為に対する関心は高まっている。マンガ論/研究における描線に関する探究は、「マンガ表現論」の領域における夏目房之介によるマンガの描線に関する分析が知られている。『手塚治虫はどこにいる』(筑摩書房、1992年)や『マンガはなぜ面白いのか その表現と文法』(日本放送出版協会、1997年)に代表されるように、夏目は、自身がマンガ作品の絵を実際に「模写」する行為を通して、言語化しにくい身体感覚を読者に伝える手法をとる。

夏目房之介『マンガはなぜ面白いのか その表現と文法』(日本放送出版協会、1997年)表紙(左)、

夏目房之介『マンガはなぜ面白いのか その表現と文法』(日本放送出版協会、1997年)表紙(左)、

同書、33ページ(右)

90年代にすでにマンガの描かれ方についての関心が高まっていたことがうかがえるが、こうした描線論は当時としてはコアなマンガファン、もしくはプロのマンガ家やアマチュアの同人作家などを含めたマンガの描き手を主な読者として想定していたと考えられる。そして2000年代以降、マンガ表現論はマンガを分析する手法として検討が重ねられていくが、映画との比較などからシステマチックな分析が可能なコマに関する考察が増えていく一方(註5)、より感性的で感覚的な領域を包含する描線の問題は言及されにくい傾向があった。

しかし、2010年代半ば以降、マンガの描線やそれを描く行為に焦点を当てた展示や研究が注目を集めるようになる。例えば、マンガ評論家の伊藤剛が監修を行った「『描(か)く!』マンガ展〜名作を生む画技に迫る――描線・コマ・キャラ〜」(2015年~、大分県立美術館ほか複数館を巡回)では、マンガの名作を生んだマンガ家たちの「画技」に迫り、マンガ家の「描く」という行為をメインに扱う展示であった。そこでは、監修者の伊藤が「どんな時代の人も、ずっと手で描いてきた。紙とペンが、タブレットに変わったとしても、人間が『手で描く』ことには変わらない」(註6)と述べている。伊藤は本展において「描く読者」というコンセプトを挙げ、プロのマンガ家から雑誌に読者投稿の形で参加する読者たちを含めて、「描く」という行為を通した参加が、マンガ作品の人気にとっていかに重要であったかを示した(註7)。

展覧会図録『『描く!』マンガ展~名作を生む画技に迫る――描線・コマ・キャラ~』(『描く!』マンガ展企画事務局、2015年)表紙

展覧会図録『『描く!』マンガ展~名作を生む画技に迫る――描線・コマ・キャラ~』(『描く!』マンガ展企画事務局、2015年)表紙

また、2016年には、同様に「描く」ことをコンセプトにしている「浦沢直樹展 描いて描いて描きまくる」が世田谷文学館で開催されている。さらに、デザイン総合情報誌「月刊MdN」2018年6月号で「特集 マンガの線 その描線から読み解けるもの」と題されたマンガ家たちの描線に迫る特集が組まれているほか、2020年には批評家東浩紀が編集長を務める「ゲンロン11」で「「線の芸術」と現実」という小特集が組まれている。

個展を記念した公式本『浦沢直樹 描いて描いて描きまくる』(小学館、2016年)表紙

個展を記念した公式本『浦沢直樹 描いて描いて描きまくる』(小学館、2016年)表紙

「月刊MdN」2018年6月号表紙

「月刊MdN」2018年6月号表紙

エンターテインメントとして「線を描く」行為を見る

それでは、90年代半ばから現在までのあいだに、マンガの描線やそれを描く行為が着目されるようになってきた背景に何があったのだろうか。ひとつの要因として関連付けられることは、2000年代以降にマンガ展などの増加により、一般の人たちが描線を「見る(鑑賞する)」機会が多くなってきたことだ。2000年代半ばごろより各地にマンガミュージアムが設立され、マンガ以外の美術作品を取り扱う美術館やデパートの催事場などでも、マンガの原画展が開催されることが珍しくなくなってきた。そうした原画展では、マンガの描線を直接鑑賞することができるほか、関連イベントとしてマンガ家が実際にライブドローイングを行うこともある。浦沢自身も、「漫勉」開始当時、「絵を描く」ということがエンターテインメントとして成立するということが認知されるようになってきたことに触れ、それを意識するようになったのが、自身が2009年に明治大学で行われたフランスのバンド・デシネ作家メビウスとのトークイベントにおいて彼のライブドローイングを見た体験だったと述べている(註8)。

近年では、YouTubeなどの動画共有サイトでマンガの制作過程を撮影した動画が人気を集めているほか、出版社が主催するYouTubeチャンネルでマンガ家のドローイング風景を配信していることも珍しくない。こうした現象は、マンガ作品を読むだけでなく、マンガを「描く行為」を見る楽しみというのが、マンガの楽しみ方のひとつとして定着しはじめているということにほかならない。

制作環境のデジタル化との関連

マンガの表現、特に描線やそれを描く行為に対する注目が高まってきたことのもうひとつの要因として指摘できるのは、やはりマンガの制作環境が紙ベースからデジタルへと変化していったことである。それまで原稿用紙にGペンや丸ペンといったつけペンで描くことが主流だったマンガの制作方法は、2000年代以降「CLIP STUDIO PAINT」などのマンガ制作ソフトやペンタブレットなどのデバイスの普及に伴い劇的に変化していき、デジタル制作を行う描き手が増加した。それに伴い、マンガの線を描くという行為のありようも多様化していくことになる。

紙につけペンで描く方法は、どうしても紙とペンのあいだに生じる摩擦や手の筋肉の可動域といった物理的な問題上、線を引きにくい方向があるなど、ある程度の制約が存在していた(註9)。それに対しデジタル作画の場合、画像を反転させたり、以前描いたものをコピー&ペーストしたり、ソフトでさまざまな種類のペンを選択できたり、間違えたところはやりなおしをしたりするなど、操作性という観点から紙とペンで描く場合と異なる性質をもつ。そうした制作環境の変化を背景に、一般の人たちのマンガの線に対する捉え方も変化していると考えることができる(註10)。

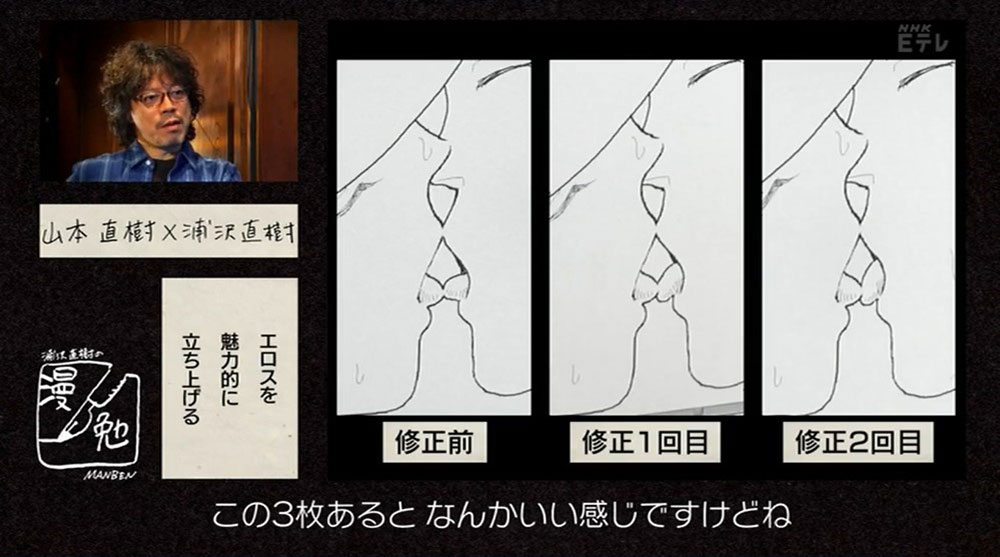

その意味で、興味深いのが、「漫勉」シーズン4(2017年)にも登場した山本直樹の作画方法だ。山本は、デジタルツールの性能を自分なりにアレンジしながら、手でペンのように線を引くだけでなく、線を削ったり消したり、コピーして貼り付けたりしながら描線を形づくり、独特な「描く」スタイルを確立している。さらに、「漫勉」放送時に視聴者に対して驚きを与えたのが、山本が2017年の段階で2003年に発売されたMacを使用し、「スーパーペイント」という30年以上前に発表された、1993年でバージョンアップが止まっているソフトを使い続けていることだった。「漫勉」のなかでも山本が登場人物たちのキスシーンを表現するためにその線をどのようにしてつないでいくか試行錯誤する場面が登場するが、それはまさに独自のツールを自分の「手」のように扱い、一本の木から彫刻を削りだすように、どの線を削り、そしてつないでいくかを模索する姿だった(註11)。

デジタル作画によって修正を繰り返す山本。「漫勉」シーズン4 山本直樹(NHK Eテレ、2017年3月16日放送)より

デジタル作画によって修正を繰り返す山本。「漫勉」シーズン4 山本直樹(NHK Eテレ、2017年3月16日放送)より

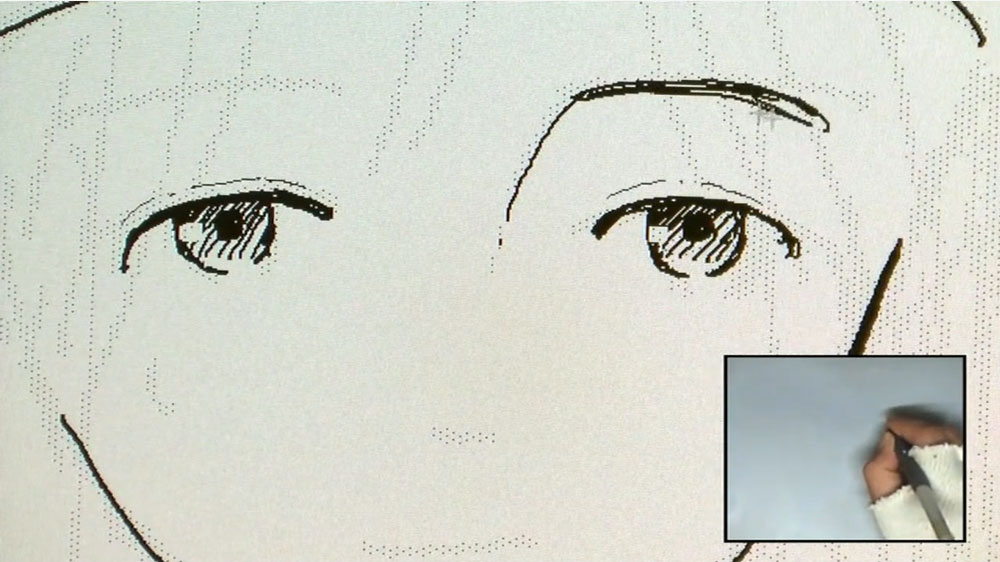

同様に「漫勉」シーズン1(2015年)に登場した藤田和日郎の場合、紙につけペンという従来のアナログ作画方式をとっているが、ほぼ下描きなしのペン描きから始め、自身の描いた線を何度も修正液で消し、さらにその線にまたペンで付け加えていくという、単純に一本の線を引くのではない、構築的な描き方が視聴者に斬新な印象を与えた。

修正液や割り箸も使って描画する藤田。「漫勉」シーズン1 藤田和日郎(NHK Eテレ、2015年9月11日放送)より

修正液や割り箸も使って描画する藤田。「漫勉」シーズン1 藤田和日郎(NHK Eテレ、2015年9月11日放送)より

このように「漫勉」では、デジタルであれ、アナログであれ、単に線をひとつのストロークで描くのではない、多様な線の創作方法を見せている。このような「描く」行為の多様性を見ることで、視聴者はマンガを読んだときに無意識に想像する作者の身体運動を、解体していくかのような不思議な感覚を覚えるだろう。

今、「描く」行為を見ることの意味

それでは、なぜ「漫勉」のようにあえて描き手の身体性や、線を描く「手」の存在を意識させるようなマンガを描く行為に注目が集まるのだろうか。これは仮説にとどまるが、マンガの線を描く様子を見ることの感覚的な快楽の問題も関わっているのかもしれない。例えば、前述した夏目の論考においても、「模写したくなるような線」という言葉が登場する。また、多くのマンガ家の証言においても、デビュー前にほかのマンガ家の絵をひたすら模写したという証言はたびたび目につく。そして、「漫勉」を見た視聴者のコメントでも、「絵が描きたくなる」という声は多い(註12)。このような、見るだけで自分も描きたくなるという、行為への参加を喚起する効果が、描線の物質的な要素そのものに含まれているのかもしれない。

完成した作品としてマンガの線を見るとき、読者は無意識にその質から受ける感覚や感性を受容するが、実際にその制作過程を見ることで、また異なる驚きや触覚性を味わうことができる。それは、紙とペンであれデジタルであれ、あくまでも人間の「手」から表現が生み出されることの驚きと、意味を持つ前の線がひとつの世界観を構成するものへと変化していく過程を眺める快楽によるものだといえる。

AIが一瞬で絵画を制作するソフトの登場が象徴的なように、描く表現の制作過程はブラックボックス化して近年ますます見えにくくなっている。「漫勉」が示すのは制作過程のなかに隠されていた、つくり手ごとのユニークな手法や発想だ。その多様性を含めて、マンガはいかに自由なメディアであることか。その自由さを、描線の過程を追いかけることで視聴者に「体験」させ、これまで多くの「描く読者」をマンガ制作に参加させてきたモチベーションに迫った本作は、読者が気づきにくいマンガの楽しみ方を提案しているのだといえる。

(脚注)

*1

2014年11月にパイロット版であるシーズン0が、2015年9月よりシーズン1が放送され、2022年3月に放送された「漫勉neo」までで総勢30名以上のマンガ家が出演した。

*2

「「読者がお金を払わなければ、"あるべき関係性"が結べない」――漫画家・浦沢直樹さんインタビュー」ハフポスト、2014年12月29日、https://www.huffingtonpost.jp/2014/12/29/naoki-urasawa_n_6390106.html

*3

「浦沢直樹ロング・インタビュー」「美術手帖 特集 浦沢直樹」2016年2月号、35ページ

*5

2009年に邦訳されたティエリ・グルンステン『マンガのシステム コマはなぜ物語になるのか』(野田謙介訳、青土社、原著は1999年刊)や、三輪健太朗『マンガと映画 コマと時間の理論』(NTT出版、2014年)などが挙げられる。

*6

伊藤剛「一千万人の「描く読者」たちのマンガ表現史へ」、展覧会図録『『描(か)く!』マンガ展〜名作を生む画技に迫る――描線・コマ・キャラ〜』『描く!』マンガ展企画事務局、2015年、6ページ

*7

本展の詳細なレビューは以下の記事を参照。竹内美帆「「『描(か)く!』マンガ展〜名作を生む画技に迫る――描線・コマ・キャラ〜」レポート」メディア芸術カレントコンテンツ、2016年2月12日、https://mediag.bunka.go.jp/article/post_18-4274/

*8

「浦沢直樹ロング・インタビュー」『美術手帖 特集 浦沢直樹』2016年2月号、36ページ。該当のイベントは、2009年5月9日に明治大学国際日本学部が主催したシンポジウム「メビウス×浦沢直樹+夏目房之介」(司会:藤本由香里)である。

「国際日本学部シンポジウム「メビウス×浦沢直樹+夏目房之介」(司会:藤本由香里准教授)開催」明治大学ウェブサイト、2009年4月10日、https://www.meiji.ac.jp/nippon/info/2009/6t5h7p0000001q46.html

*9

マンガの線を引く行為と身体性については、上述した夏目のマンガ論のほか、伊藤剛「論考 それはすでに線ではない ドット・筆・Gペン」「ゲンロン11」(2020年、164-180ページ)にも詳しい。

*10

それに加え、デジタルツールの普及により、これまでマンガを描いてこなかった層が気軽にマンガ制作に参入するようになったことも指摘できる。

*11

「ゲンロン11」の山本と東浩紀、さやわかによる対談では、こうした山本氏の制作手法と線の問題に触れている。山本直樹、さやわか、東浩紀「座談会 白黒二値と連合赤軍 『レッド』をめぐって」「ゲンロン11」2020年、128-152ページ

*12

例えば、アニメーション作画監督の坂崎忠はTwitter上で「『浦沢直樹の漫勉neo』を見た後は無性になんか絵を描きたくなる。」とツイートしている。2021年6月19日、https://twitter.com/venginga/status/1406062360293380103

※URLは2022年9月6日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- 「『描(か)く!』マンガ展〜名作を生む画技に迫る――描線・コマ・キャラ〜」レポート2016年2月12日 更新

- 『浦沢直樹展 描いて描いて描きまくる』レポート2016年2月26日 更新

- 書評 岩下朋世『キャラがリアルになるとき 2次元、2.5次元、そのさきのキャラクター論』2021年5月27日 更新