2022年9月16日(金)から26日(月)にかけて「第25回文化庁メディア芸術祭受賞作品展」が開催され、会期中にはトークセッション、ワークショップなどの関連イベントが行われた。公式サイトでは、『太陽と月の部屋』でアート部門大賞を受賞した藤岡定氏(anno lab代表/メディアアーティスト)、的場寛氏(フリーランス・アーティスト/プログラマー)、司会として田坂博子氏(東京都写真美術館学芸員/アート部門審査委員)を迎え、「アート部門大賞『太陽と月の部屋』トークセッション」が配信された。本稿ではその様子をレポートする。

作品空間で行われたトークセッション。トークのあいだも天井の小窓が時折開閉し、空間に光を取り込んだ

作品空間で行われたトークセッション。トークのあいだも天井の小窓が時折開閉し、空間に光を取り込んだ

体験をデザインすること

『太陽と月の部屋』は、南向きの天井に配された複数の小窓が独自の採光プログラムで開閉することによって、鑑賞者の足元をたどるように太陽光が差す、インタラクティブアート作品だ。名前に「部屋」とある通り、本作は大分県北東部、国東半島の北に位置する小さな岬・長崎鼻にあるリゾートキャンプ場の広場に建つ「不均質な自然と人の美術館」の一室として恒久設置されている。そのため、受賞作品展では建築模型をはじめとした多様な資料や作家のインタビュー映像を展示することとなったが、本トークセッションは現地にて実施。実際に作品を体験した田坂博子氏は「知らない動物が存在しているかのよう」とコメントした。

藤岡定氏が代表を務めるanno labは、体験のデザインを通して「世界一楽しい街をつくる」という野望を持ち活動する団体だ。文化施設への体験型コンテンツの設置などを中心として、福岡を拠点に活動している。また、トークにはオンライン参加となった的場寛氏はプログラマーとして本作に携わっており、藤岡氏の大学の後輩にあたる。彼らを含め、本作に携わったメンバーには九州大学芸術工学部出身者が多く、作品の根幹を成す思考や活動の原動力にはそこでの学びが生かされているという。

藤岡氏がトークを通して一貫して語ったのも「体験」の重要性だ。本作を含め、映像コンテンツやレシピ本のデザイン、コミュニティデザインなど、anno labが手掛けるものはすべて一貫して「体験」を重視しており、アート作品をつくろうという意識はあまりないという。体験をより自然な状態にデザインすることが、体験を豊かにするとし、「仕事も子育ても勉強も、本来は全部楽しくて幸せなことであるはず。辛さを感じるとしたら、体験のデザインがよくないということ。それを自然な状態に戻すことが僕らの役割のひとつだと思っています」と語った。

藤岡氏

藤岡氏

太陽光との出会い

本作制作のきっかけは、この場所に設置するデジタルアート作品の公募だ。とはいえその時点では建物自体もまだなく、本作を内包する「不均質な自然と人の美術館」も、本作とともにでき上がり、美術館全体の名称やコンセプトにもanno labは大きく関わることになる。

制作を前に、まずは同地に滞在し周囲の環境を体験したという。「キャンプやバーベキューをしながらこの環境で味わえることをいろいろと体験しました。そのなかで特に印象深かったのが、太陽が水平線から昇って水平線に沈むことです。北(あるいは南)に飛び出た半島ならではのことで、こういった環境は全国的にも少ないそうです。ここに設置するなら、室内で完結するのではなく、雄大な自然を取り込むような作品にしたい。テクノロジーに触れるのではなく、自然に触れる感覚に近い体験をつくれたらと考えました」と藤岡氏。

本作の舞台となった長崎鼻。東から昇って西へ沈む太陽が、最大限に堪能できる

本作の舞台となった長崎鼻。東から昇って西へ沈む太陽が、最大限に堪能できる

一方、的場氏は、「当時もベルリン在住で、窓から朝日が差して、反対側のドアから夕日が差す、そんなアパートに住んでいました。部屋に光が差すタイミングがいつなのか気になって、シミュレーションソフトをつくってみたりもしていたんです。太陽が東から昇って西に沈むことは誰もが知っているけれど、太陽を人の主観で捉えてみると、向いている方角によって、その関係性はさまざまです。そんなことを新鮮に感じていたところでした」と話す。以前から、本作につながるインプットを温めていたのだ。なお、的場氏は制作段階からこれまで、一貫してベルリンからの遠隔参加となり、まだ本作を体験していない。的場氏のほかにもそういったメンバーは少なくないそうで、コロナ禍と重なった本作の制作期間を想像させた。

的場氏

的場氏

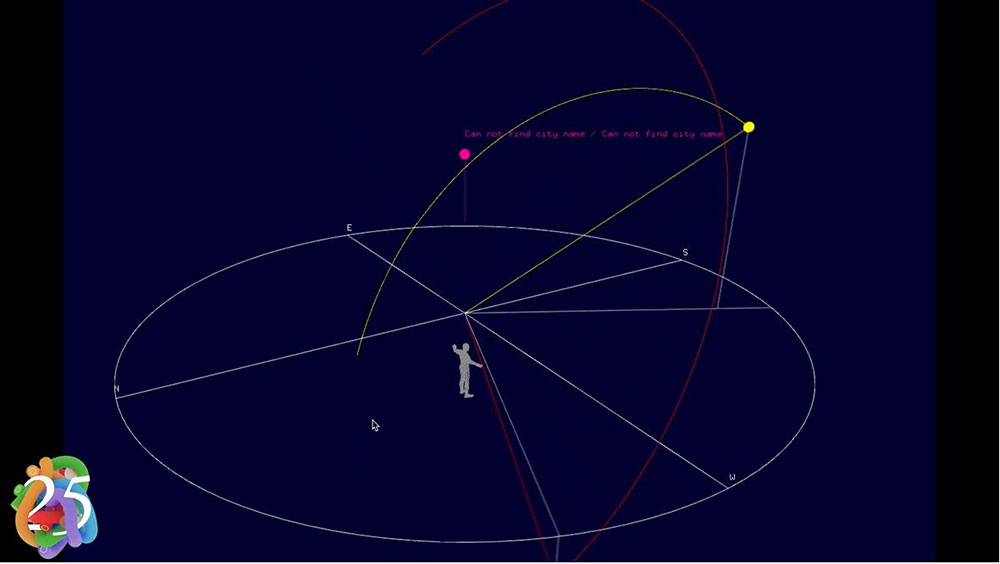

的場氏制作のシミュレーションソフト。赤い点が太陽、黄色い点が月で、それぞれの軌道を表している

的場氏制作のシミュレーションソフト。赤い点が太陽、黄色い点が月で、それぞれの軌道を表している

自然を高解像度で体験する、レンズとしてのテクノロジー

本作への贈賞理由として、アート部門で審査委員を務めた田坂氏は、日常的に実感することは難しい自然の推移を丁寧に追うさまにロマンやストーリーを感じさせることや、テクノロジーを駆使していながらも、自然を体験するための装置として美しく佇むそのありようを挙げ、「コロナ禍でデジタルやオンラインが注目される一方で、自然に回帰する意識も高まっている、そんな流れのなかで本作には惹かれるものがありました。また、チームでの協働制作のスタイルにも今日的な価値を見出すことができます」と付け加えた。的場氏は「贈賞理由から、本作への深い理解を感じるのが嬉しい。アートとテクノロジーは別のものとして捉えられていますが、語源としては一体で、もともとは密接につながっていたものとして捉えるのが、個人的にもチームとしても好きなんです。表現の可能性を技術で広げる意識は、制作の過程に常にありました」と述べ、藤岡氏は「テクノロジーというレンズを通して、自然がより高解像度で体験できたら。その意識が結果的に、テクノロジーの存在を感じさせないような設えにつながったのだと思う」とコメントした。

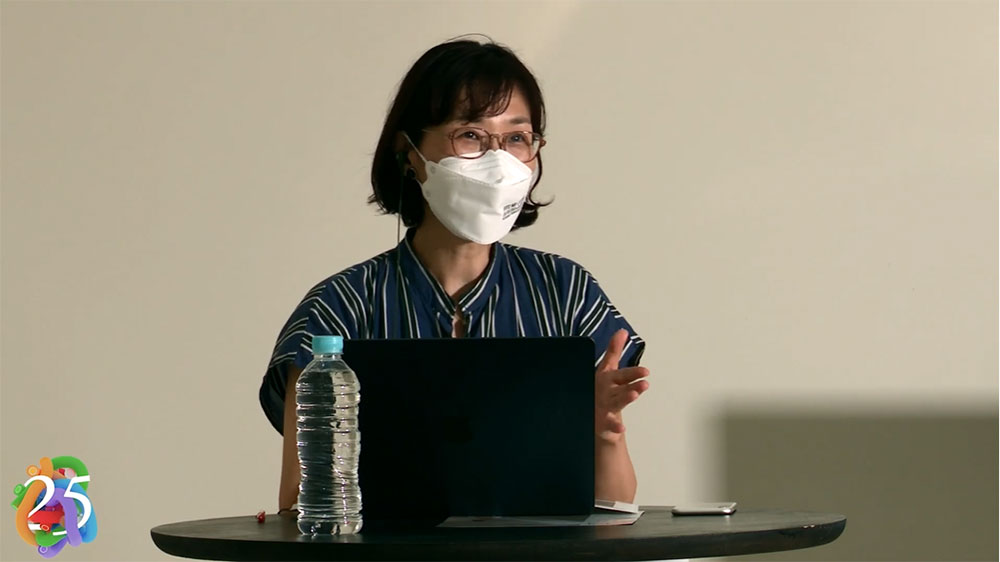

田坂氏

田坂氏

建物を含めて作品をつくる経験と、名前に込めた思い

作品のプランニングの過程では、ジェームズ・タレル(註1)やオラファー・エリアソン(註2)の作品、ランダム・インターナショナル(註3)の『レイン・ルーム』などをリサーチしたが、建物の一部として作品を恒久設置する経験はそうできるものではなく、貴重な機会だったという。太陽光との関係性が最も重要な本作。夏至から冬至まで、1年中体験が可能なよう最適な角度を割り出したうえで建物の設計もなされている。美術館全体のデザインの方向性も、本作を中心に定められており、その名称「不均質な人と自然の美術館」も、藤岡氏らが考案したものだ。

印象的な「不均質」という言葉について田坂氏は、「デジタルテクノロジーに慣れ、均質化されてしまった今への抵抗を表すもののようにも感じる。受け手に違和感を投げかける言葉」と所感を述べた。「不均質」は彼らが以前から意識していた言葉のひとつだという。的場氏は「あるとき、PCディスプレイの均質な光に違和感を抱いて、分解してバックライトの替わりに白熱灯を置いてみたところ、明暗のムラが生じて不均質になったことで、デジタルな情報もどこかナチュラルなものに見えました」と、この言葉にまつわるエピソードを紹介。「不均質」という言葉には、現代的なテクノロジーありきの均質な状態から離れ、自然を体験するというコンセプトが込められているのだ。「豊後高田市はアートに造詣が深く、この少し挑戦的な名前を提案した時もすんなりと受け入れてくださって、嬉しかったですね。美術館はキャンプ場内にあるので、家族連れもたくさん訪れます。日常的に使わない言葉なので、子どもはその意味を尋ねるかもしれない。美術館や作品が、不均質であることについて、一緒に考える入り口になればと思っています」と藤岡氏。加えて、考案当初は入っていなかったという「人」という言葉については、やはり人が介在することで初めて作品が成立するインタラクティブな体験を重要視したいという思いや、人もまた自然に含まれるという意識から加えたと話した。

加えて本作について、作品に差し込むのは太陽光だけであるにもかかわらず、その名称にはなぜ「月」が入っているのか、その経緯についても紹介。藤岡氏は「作品名は初めから決まっていて、そもそもは、太陽と月、両方の光を取り込むことを想定していました。ただ現実問題、美術館は日中しか開館できないので、太陽光の時間帯しか公開できなくなってしまったのです。でも太陽光のシミュレーションを見たら、小窓から差し込んだ光の先に、ちゃんと三日月があった。そもそも月は太陽光を反射することで僕らの目に映るので、本来の在り方とも合致しました」と、想定外の出来事がありながらも、その重なりによって作品と名称が合致した喜びを語った。差し込む太陽光の形が、小窓の開き具合や光の入射角によって、三日月のように見えるのだという。

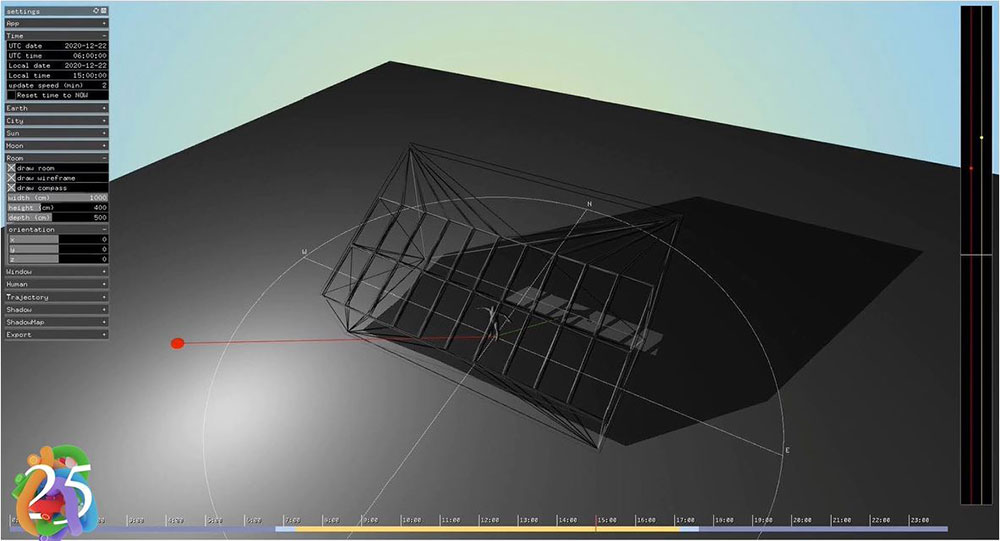

建物の形状を含めたシミュレーション

建物の形状を含めたシミュレーション

「不均質な自然と人の美術館」外観。右に突き出た部分が『太陽と月の部屋』

「不均質な自然と人の美術館」外観。右に突き出た部分が『太陽と月の部屋』

足元に差す太陽光が、三日月型に

足元に差す太陽光が、三日月型に

日常でも、太陽光を捉える解像度が上がった

本作を手掛けたことで、日常にも変化があったと話す両氏。藤岡氏は、住宅や寺社仏閣、環境デザインなど、いたるところに太陽光への配慮がなされていることに気づくようになったと言い、「昨日お参りした宇佐神宮は、参道が南向きにまっすぐ伸びていて、正午になると鳥居に正面から光が当たります。社に向かう階段は、常に日陰になるように周囲の植栽も含めて設計されていました。この作品を通じて、太陽光を捉える解像度のようなものが上がり、気づくようになりましたね。世界の見え方が変わりました」と述べた。また、「今は8時間労働など、生活リズムが時間で決まっていますが、昔は日の出とともに始業、日の入りで終業だったのだとすれば、夏と冬では労働時間が変わりますよね。その方がより自然で、人のバイオリズムには適していたのかもしれないと考えるようになりました」と、身近な生活リズムの見直しにつながったことがおもしろかったと語った。

長期的に関わりながら、多様なバリエーションを生み出したい

同美術館には本作以外にも恒久設置の作品が複数あり、月の周期や天候によって、体験できる内容が変わるものもある。「本作も、まだ未公開ですが、満月の夜には月の光でも体験できるんです。夜間開館などイベントを企画して、いつか見る機会がつくれたら」と、今後も長期的な関わりを見据えている藤岡氏。科学者など他分野の専門家とのコラボレーションなども企てていきたいと、さらなる意欲を見せた。また、同シリーズでのバリエーション展開も考えているという。藤岡氏と的場氏は「設置する国や地域が違えば、緯度経度も異なるので、場所ごとに無数のバリエーションが生まれますし、通路の側面の窓が開閉して通行者の足元を照らしたり、天井に窓がひとつだけあったりするような作品もおもしろいかもしれません。太陽の周期を体験する装置ということなら、ブレスレット型のデバイスに落とし込んだりもできるかもしれない」と、トーク中にもアイデアは次々と展開。今後も「不均質」や「自然」をテーマに、豊かな体験をもたらしてくれることを期待したい。

(脚注)

*1

光と空間を主要な要素としたインスタレーション作品で世界的に知られる、アメリカの現代美術家。日本においても、2000年に開催された大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレの「光の館」をはじめ、各地の芸術祭や美術館で恒久設置作品を見ることができる。

*2

デンマーク生まれの現代美術家。自然現象や光、幾何学に対する関心が、多岐にわたる表現活動のなかに通底している。日本では2020年に東京都現代美術館で開催された個展「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」が記憶に新しい。

*3

イギリス、ロンドンを拠点に活動するグループ。『レイン・ルーム』は自然現象を扱ったインタラクティブアート作品で、屋内に人口的につくられた豪雨の中を人が歩くと、その人がいる部分だけ雨が降らないという仕掛けをもつ。2012年よりロンドンやニューヨークなど各地で展示され話題になった。

(information)

第25回文化庁メディア芸術祭

アート部門大賞『太陽と月の部屋』トークセッション

配信URL:https://j-mediaarts.jp/festival/talk-session/

登壇者:藤岡定(anno lab代表/メディアアーティスト/アート部門大賞『太陽と月の部屋』)

的場寛(フリーランス・アーティスト/プログラマー/アート部門大賞『太陽と月の部屋』)

田坂博子(東京都写真美術館学芸員/アート部門審査委員)

主催:第25回文化庁メディア芸術祭実行委員会

https://j-mediaarts.jp/

※URLは2022年12月16日にリンクを確認済み