2017年1月21日(土)に、東京・神保町の日本マンガ塾で行われた「南波健二トークライブ」をレポートする。貸本劇画の歴史を、執筆者としてその時代を目の当たりにした南波健二氏に語ってもらおうという趣旨の講演会であった。

トークライブのネット告知画像(日本マンガ塾のサイトより)

南波健二氏は1940(昭和15)年、東京の荻窪生まれ。高校2年(17歳、1958年)のときに単行本「荒鷲の決戦」(貸本・日昭館刊行)でデビューして以来、貸本から雑誌連載まで、劇画作家として最前線で活躍してきた。代表作は「タックル猛牛シリーズ」(ひばり書房刊、貸本)、「アタックジョー」(双葉社、漫画アクション掲載)、「黒バイ将軍」(少年画報社、週刊少年キング掲載)、「豹マン」(講談社、週刊少年マガジン掲載)、「処刑人ゴッド」(芸文社、コミックVAN掲載)などである。

今回の講演では、デビュー前の東京在住マンガ家宅への訪問、のち高野よしてるに教えを受け若くして貸本マンガ界へ戦記物でデビューし、上京してきたさいとう・たかをの弟子となり、さいとうの貸本時代の代表作「台風五郎」の執筆に大きく関わり、その後独立して白土三平や小島剛夕・川崎のぼる・ありかわ栄一(園田光義)・らと交友を持ち、彼らと作画技術や作劇手法を切磋琢磨しながら自らのプロダクションを立ち上げ、アクション劇画の第一人者となるまでが語られた。

講演の様子 左が南波氏、右が司会・進行の飯田耕一郎氏

マンガ家を志したきっかけは、やはり手塚治虫の諸作品に心奪われたためだが、南波氏が他の少年たちと違っていたのは、マンガ家たちにファンレターを贈り、了解を得た作家宅を訪れたところである。今では考えられないが、当時の雑誌などには作家やマンガ家の住所が掲載されており、「先生にお便りを出そう」などと書いてあったのだ。中学1年のときに本格的にマンガ家になることを決意した氏は、手塚治虫・寺田ヒロオ・馬場のぼるなど多くの作家に会う(トキワ荘や手塚が住んだ雑司ケ谷の並木ハウスへも行った)。さらに中学3年のとき「木刀くん」「赤ん坊帝国」で知られる高野よしてるの師事を受け、マンガの描き方を学ぶことになる(当時練馬に住んでいた高野の家へ、自転車で休日のたびに通ったとのこと)。高野はそのシャープでデッサン力のある絵柄と、手塚治虫がライバル心を燃やすほどの奇想を映像化する能力を持つマンガ家で、1959年の週刊少年マガジン創刊時には、「13号発進せよ」という巨大ロボットが大活躍するマンガを連載して一世を風靡している。

高校に入学してからも南波氏の作品制作意欲はやむことはなく、最初は貸本出版最大手の若木書房を訪ねたが、持って行ったのが見本の原稿1枚だけだったので、社長に「本当にマンガ家になる気があるのか」と説教されたという。 その後、高校2年で太平洋戦争での空戦を描いた貸本の単行本「荒鷲の決戦」を日昭館から刊行しデビューを果たす。この本は3千部売れたが、日昭館は「3千部しか売れなかった」と怒ったそうだ(ただ、南波氏の考えでは、貸本マンガはこの頃すでに衰退期に入っており、そのあと氏が描いた貸本で3千部以上売れた本はなかったという)。「荒鷲の決戦」の原稿料は3万円(源泉を3千円引かれたが)で、初任給が8千円だった時代であるから、あまりの額の大きさに、南波氏は畳の上に札をすべて並べて見入っていたという。

以降も貸本マンガを描き続けるが、1959年のある日、仲御徒町の本屋でさいとう・たかをのデビュー作「空気男爵」に遅れて出会い(初版発行は1955年)、「これからの絵はこれだ!」と思い、1958年に上京していたさいとうの弟子になる。

ここで南波氏が語った貴重な証言がある。当時はアシスタント制度がまだ確立されておらず、自分の好きなマンガ家から技術を習得したいときは「弟子」となって、給料は支払われなかったということである(住み込みの場合、食と住を与えられることはあった)。職人や落語などの芸事の世界のような風習が、マンガ業界でも息づいていた時代があったのだ。

南波氏と同時期に、川崎のぼるもさいとうに弟子入りしていた。さいとうは二人に「台風五郎」を描かせ、南波氏の絵のほうが自分に似ていると言い、それから南波氏は「台風五郎」の代筆をするようになった。「そのころは嬉しくて有頂天になったが、後に考えると自分の絵は個性がなかったのでさいとう先生は代筆を命じられたのだろう。川崎のぼるの絵には個性があったので代筆には向かないと判断したのだろう」と、南波氏は語っていた。

南波氏の考えでは、この頃さいとう・たかをには、南波・川崎・ありかわ栄一(園田光義)を抱え込んでプロダクションを作る案があったようだ。それになんとなく気づいた川崎のぼるは、自分のマンガを描きたいと思い、大阪に帰ってしまう。南波氏も、さほど間をおかずに独立する。

そののち南波氏は、白土三平、小島剛夕、江波譲二、ながやす巧、西村つや子らと「あにまる工房」というグループを作る。小島剛夕の画力はとても凄いものだったので、南波氏やながやす巧は非常に影響を受けたという。

そして、南波氏は自身の「南波プロダクション」を立ち上げ、貸本書下ろしで「タックル猛牛シリーズ」「コンバット・アクションシリーズ」「ジャンプ獅子シリーズ」等のヒットを飛ばす。短編を含めて200作品ほどの貸本マンガを描いたのではないかという話であった。

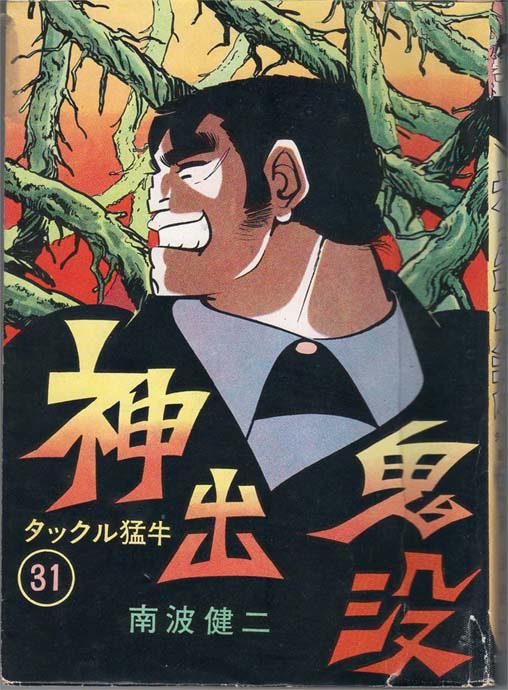

「タックル猛牛シリーズ」31表紙

東京オリンピックが開催された1964年に、東京北区の滝野川会館で「劇画家と読者の集い」というイベントが開かれ、南波氏はもちろん、さいとう・たかを、白土三平、水木しげるなどというそうそうたるメンバーが集まり、ファンたちと交流した。手塚治虫もオブザーバーとして参加していたという。翌年もこのイベントは行なわれたが、このころはもう貸本業界は終末期にあり、マンガの主流は大手出版社が発行するマンガ雑誌にとって変わられていた。

貸本マンガのピークは、1956年から58年頃だったと思う、と南波氏は語った。週刊少年マンガ誌が30〜40円で買えるようになると、もう貸本の時代ではなくなってしまう。

1960年代後半から70年代にかけての南波氏は、活躍の場をマンガ雑誌へ移す。青年誌週刊漫画アクションに欧州戦記物の「アタックジョー」を連載して、読者の人気を得た。さらに1967年「黒バイ将軍」を週刊少年キングに連載するが、これは初の少年誌連載作品であった。この作品には「タックル猛牛・ジャンプ獅子シリーズ」のキャラクターも登場している。翌1968年、特撮ドラマのコミカライゼーションである「豹マン」(結局パイロット・フィルムだけでテレビ放映はなかったが)と少年週刊誌での連載は続き、劇画ブームを支える重鎮としてその名を当時の青少年たちの心に刻み込んだのである。

講演のあと質疑応答があり、「劇画の擬音の描き文字にマジックインクを使うようになった理由は」という問いが投げかけられた。これに対し、南波氏は「いちいちセットを組まなければならない映画と違い、マンガは描けばなんでも表現できる。しかし音がない。そのことでさいとう・たかを先生はずいぶん悩み、苦労してマジックを使った擬音の描き文字を編み出した」と答えた。さいとうは代筆させても、擬音だけは自分の手で描き込むほど、この手法にこだ

わっていたという。

そのあとファイルされた原稿が南波氏の手で公開された。原稿保存に関しては、出版社から必ず原稿の返却を要求していた白土三平の姿を見て、自分もなるべく返却を求めたおかげで多くの原稿が紛失されずにすんだため、白土には感謝しているとのことだった。当時の貸本業者は、作家の原稿をまったく大切にせず、印刷が終わるとコマごとに切って読者プレゼントにしてしまうような風潮があり、原稿が残っているものの方が少ない。

原稿について説明する南波氏

最近電子書籍の形で復刻された「台風五郎」も、原稿がまったく残っていないと嘆いていた(電子書籍のスキャンはトレスしたものを使用)。ペンで緻密に描き込まれた原稿は、まさに芸術品というべきもので、いずれ何らかの形で展示会などが行われることを期待するものだ。

ちなみに、司会・進行は編集者かつマンガ家で、現在日本マンガ塾で教鞭をとっている飯田耕一郎氏だった(講演では飯田うさ爺と名乗っていたが)。このイベントも飯田氏の企画によるもので、南波健二氏でもう12回目になる。

今回の講演は、日本のマンガ史研究にとって非常に貴重な証言がいくつも見受けられ、できれば文章の形でまとめられることが望ましいと思う。このような講演を積み重ね、文章化して後世に残していくことが日本が生んだマンガという文化を継続させていく力となるだろう。