イベント概要

開催日:2011年1月9日(日) 14:00 〜 17:00

会場:沖縄県立博物館・美術館 博物館講座室

スピーカー:島本浣 藤幡正樹 吉岡洋 吉見俊哉

ゲスト:エルキ・フータモ

なぜ「メディア芸術」なのか

「メディア芸術」とは、文化庁が主催するメディア芸術祭を通じて広がったというか、知られるようになった言葉です。また「文化芸術振興基本法」という法律の中に「メディア芸術」というのは映画、マンガ、アニメ、それからコンピュータ等を利用したアートを含むものだというような規定がされているわけです。つまりこれは自然発生的に出てきた言葉ではなくて、ひねくれた言い方をすると、「お上」が決めた言葉を「下々のもの」が受け取るというようなことになっています。

「メディア芸術」というのは確かに、既に作られ通用している言葉ですが、理屈の通った中身がまだないと僕らは思っています。この「メディア芸術」についてこういったトークの巡業をしませんか? と言われたときに、正直言って僕はかなり疑問に思うところが大きかったのです。それは、やはりさきほど言ったように、文化庁のことを「お上」と思っていたので、「勝手にやれば良い」そういうふうに思っていました。「自分には関係ない、自分の仕事が大事でそんなものに関わっている余裕はない」と。その話を僕に持ってきた藤幡さんも、以前は僕と同じようなスタンスだったと思います。

なのに今こうして関わるようになったのは、藤幡さんと議論する中で、そんなの関係ないとか文句ばっかり言ってないで、オープンに話し合った方が良いと思うようになったからです。どうしてマンガ、アニメ、ゲーム、メディアアートをひとつの名前で呼ぶ必要があるのか? それが必要になったどんな歴史的変化や社会的条件があるのか? そういったことを率直に話し合うべきだと思ったからです。だから、僕は国立大学の美学の先生ですけども、別に国を代表して「メディア芸術とはこういうものだ」ということを教えに来たわけではないのです。

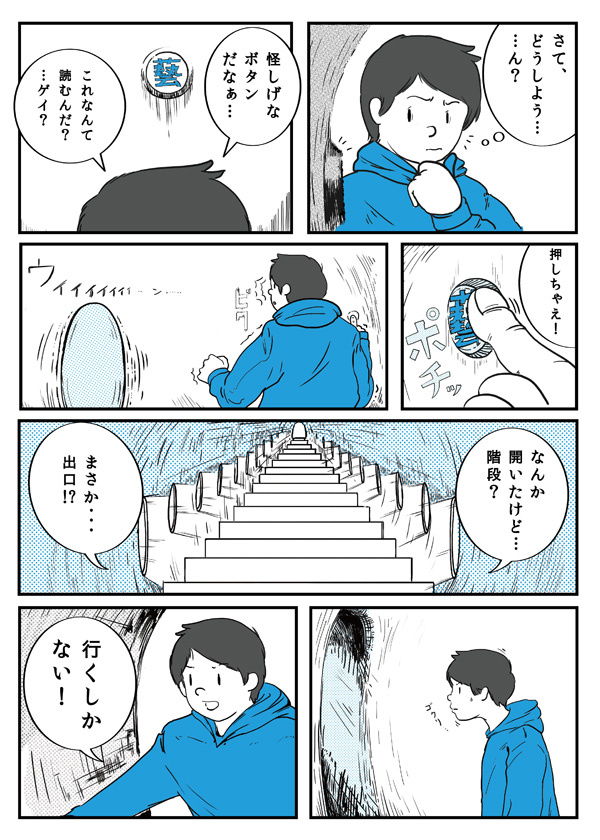

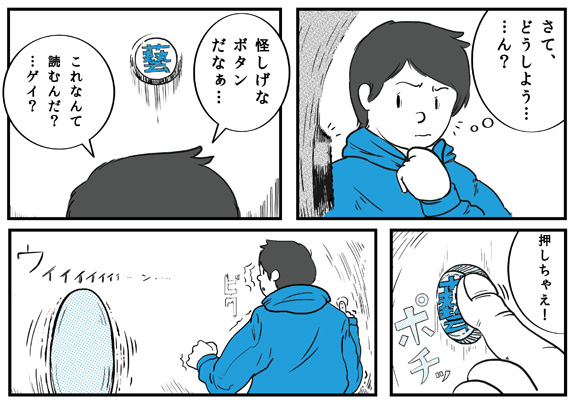

さらにもうひとつ、こういうことがあります。つまり、今「メディア芸術祭」や「メディア芸術」ということが話題になる現実的な理由のひとつは、明らかにその中にジャンルとして含まれているマンガとアニメーション、かつてあまり「芸術」という名で呼ばれなかったような文化が、そこではあえて「芸術」と呼ばれているということがあります。マンガを見る目が変わったのです。僕の少年時代だったら子どもがマンガばかり読んでいたら、親が怒ったものですね。「マンガ家になりたい」なんて言ったら、「頭おかしいのか?」と言われたものです。

今は国内外を問わず、主として国外において日本のマンガやアニメーションが非常に高い人気を持っています。「クールジャパン」という言葉で、日本の現代文化に対する関心が広がっています。伝統的な日本文化も、欧米では相変わらず人気がありますが、しかしそうした文化には既に高い評価が確立されている。それに対して現在、日本文化としてグローバルに広がっているのは新しい文化。しかもポップカルチャー、大衆文化に属するものであるわけです。これは突然出てきたものではなくて長い時間をかけて、少なくとも一世代を経過して定着したものだと思われます。

つまり1980年代ぐらいから、海外で日本のマンガとかコミックスとか、それからテレビでアニメーションが放映され、子どもの頃それを見て育った人たちが、今までとは異なった形で日本文化を経験するようになった。つまり歌舞伎や能とか、フジヤマ、ゲイシャみたいな昔のエキゾチックなステレオタイプではなくて、子どもの頃から自分の体の中に染み込んだものとして、外のものとしてではなく内部のものとして馴染んでいる。一昔前は、日本アニメは「子どもに見せるには残酷である」とかいろんな批判があり、異文化の侵入を警戒するような風潮がありました。今では、多くの日本人がびっくりするぐらい世界中に根付いている。こういうことが全体的な追い風になって、「メディア芸術」という言葉が浮上してきたんだというふうに思っています。

「アート」と民主主義

あらためて「芸術」という言葉を考えてみると、すごくややこしい話で、実は江戸時代には無かった言葉なのです。文明開化以降に開国を迫られたとき、例えばパリの博覧会に参加して日本がどういう国であるか、遅れた野蛮な国ではないということを何とか政府も証明しなきゃいけない、というときに、「アート」というカテゴリーを翻訳できなかったわけです。当時の文章を読むと、「技術なども含む」ということも書いてあり、かなり広い概念で解釈されていています。そして明治の最初の頃には何度もそこが書き直しをされて、芸術のことを「技芸」というふうに書いていた時期もあり、「技術」、「工芸」というものが混乱していくのです。

そして最近では、もうちょっとクリティカルに「アート」という言葉が多く使われるようになってきました。最近「アート」と言われていることは何を指しているかというと、実は「文化」のことじゃないのかということを吉見さんが話しており、面白いなと思ったのです。例えば瀬戸内国際芸術祭などについていうと、もちろん芸術祭なんだけれども、行ってみるとカルチャーイベントじゃないのかという感じがする。つまり人々がその場所に集まって、ある価値観を共有したり、それを享受して楽しむという場を作ることがアートの現場みたいなことになってきているんじゃないか、と。これは逆に言うと、「アート」という言葉がそう使われているというのは、一周回って、文化的な活動基盤が私たちにとって非常に大切であるということを、我々が理解できるようになったということが、やっと「アート」というカタカナで出てきたんじゃないかと思います。

これはプロジェクト全体を通して僕の感じていることですけども、実はこの問題をきっかけにして考えていることは、日本人は民主主義を本当に理解してきたんだろうか、ということです。こういう活動、つまりマンガを書いたりするという、個人が何かを表現するということは民主主義にとって根本的な精神であって、自分の意見を人前で言うということと芸術というのは完璧にシンクロしているものなのです。誰もが躊躇せず、恥ずかしがらずに自分の言いたいことを書いたり言ったりすることに対して拒否反応がないような社会が、もしかすると生まれようとしているんじゃないかというような気がしていて、そういう意味で僕は今のこの状況を面白がっています。

芸術に続いてメディアという言葉を考えてみると、メディアアートというのは主に電子メディアという意味だと思います。テクノロジーを使ったメディアだと思いますけども、もともとメディアという言葉はマスメディアとか、印刷メディアとか放送メディアというような意味で、コミュニケーションを媒介する機能を持ったものを「メディア」と呼んだのだと思います。これはやはりマクルーハンの功績が大きいと思っていますけれども、彼の言葉に「メディアはメッセージである」という言葉があります。メディアの中身ではなくて、例えば放送の中身ではなくて放送というメディアがメッセージ内容も規定してしまうことがあるんだということ。だから、メディアはメッセージであると言ったのです。これはつまり内容と入れ物を分けて考えるということを彼は提案したわけで、それまで内容と器を分けて考えるということはなかったわけです、この分野に関しては。そこが画期的だったのだと思います。

こうした分化が行われていった背景には、近代的で構造主義的な発想がきっかけになっていると思っています。例えばお囃子と謡というのは一体化したものであって、お囃子と謡を別々にして考えるということは本来できないはずなのに、それを分けて考えるようなものです。それは学校で謡を教えるのと、お囃子を教える別のコースがあるみたいなことです。それは例えば映像のことをオーディオビジュアルと言って、オーディオとビジュアルを分けて考えるのと同じだと思っています。そういうカテゴリーを分けて考えるということは、ひとつの近代的な思考の方法論としてあるんだと思っていますけども、そういう中でこういう考え方が出てきているんだと思います。

メディアの発展史を考えると、印刷技術があって、新聞や書籍が出てきて、文学というものが生まれてくる。それがフィルムというメディアの上で展開されたときに映画になっていった、というような一方向的な発展史がよく語られるのですね。ただ、今のようなコマ割りのマンガを開拓していったマンガ家たちは、大量に映画を見ているんですね。それでどうも、やっぱり映画のようなものをマンガで作りたかったというところがあった。これはどういうことかと言うと、例えばハリウッドのような映画を製作するには巨額の費用が必要ですけども、マンガだったら机の上でできる。コストをかけないで映画のようなものを作る技術として、マンガが生まれたようなところがあると思います。そしてマンガができると、テレビでマンガをやったらどうなのかということでアニメが生まれてくる。そのアニメのキャラクターを、今度はマーチャンダイズしていくという形のビジネスも生まれる。今度はそのキャラクターをコンピュータの上に乗せるとゲームができる。ということでこういったメディア間で一方向的な発展ではない往復運動が起きていくことが非常に面白いなと思っています。そしてそれはメディア芸術のような芸術分野の枠組み自体を問うテーマを考えるうえではとても重要なことだと思っています。

メディア文化に埋め尽くされる社会

お話を聞きながら、「芸」という言葉が付く言葉をいろいろ思い浮かべていたんですけれども、芸道、芸能、芸風、芸人、芸能界、芸能人、芸者、演芸。大体、芸の付く言葉は芸術とは違うんです、少なくともある時期までは。芸能界、芸人、芸風、芸者、演芸、大体、芸能系のこういう言葉の方が、きっと「芸」という言葉が付く言葉として圧倒的に多いんじゃないかと思いますが。ですから「芸術」という言葉は、その中ではとても特殊な言葉だったような気がするんです。

東京美術学校から東京藝術大学になったのは戦後の1949年ですね。美術学校の「美」は多分良いんです。「美」は明治時代から国家によってオーソライズされてていたんです。でも「芸」は、「芸」という言葉自体の中にある怪しさみたいなものが含まれていて、そしてそれを、ひょっとすると明治国家や戦前の国家はちょっと嫌ったんじゃないかという気がするんです。逆に言えば「美」とか、それから「芸術」というのは、ひょっとしたら戦後の占領軍政策とか、日本の民主化政策と非常に関係があって、その政策の中で美術とか音楽と言っていたものを「芸術」という形にくくっていくということがなされたのかもしれないという気がします。

それはともかくとして、そうすると、「芸」が付きながらも「芸術」だけが、むしろその前の美術を引き継いだ「芸術」だけが、あるところまで文化あるいは美術と一体になって上からオーソライズされるという位置にあったんじゃないでしょうか。だけどそれは「芸」という言葉が付く世界の中では、とても特殊な位置にあったんじゃないかというふうな気がします。ちなみに「芸」が付く言葉を他に考えてみたら、芸学っていうのは無いなと気づきました。でも「芸」と「学」と逆にすると学芸になって、学芸になると学芸会とかがありますね。学芸大学もありました。あれも多分戦後の教育改革によるところです。そうすると、そもそも文化とか芸術、あるいは美ということだったら上から、国によって作られたということでしょうし、あるいは国がロールモデルとしていた西洋からということも言えるかもしれません。

それがここ10〜20年ぐらいで何が起こってきたかというと、こういった概念間の境目があまりはっきりしなくなってきた。ある種メディア文化なり大衆文化的なものが芸術的なものも飲み込んで全部ボーダレス化したというか、全般化したということがあるんじゃないかと思います。メディア研究をやっていますから僕のところにも台湾や韓国やいろんなアジア諸国から、日本のメディアカルチャー、あるいはマンガやアニメ、そういうものを勉強しにくる留学生たちがすごくたくさんいるんです。それは良いんだけども、何かすごく変な感じがするんです。つまり、そういうある種の大衆的なものなり大衆文化的なものが、全てがボーダレス化して全般化・全域化し、それによって埋め尽くされていくような状況の中で、アートとか、メディアアートとか、メディア芸術とかいうことを語らざるを得なくなっているということの難しさがあるのだと思っています。

さきほどの藤幡さんの話を補足・修正すると、映画とマンガをつなぐのは紙芝居だと思います。だから映画と紙芝居はほとんどイコールにつなげられるんです。紙芝居という、これはメディア芸術と言って良いと思いますけども、これは映画が都市に広がっていくのと全く同時代的に再発明されて、都市の中に広がっていく芸術表現です。1920年代のことですけども、実際に初期の紙芝居屋さんたちは映画の看板を描いていたり、映画産業に関わってきた人たちが、特に弁士なんかが紙芝居屋になってきますから、映画がトーキー化するのと紙芝居が広がっていくのがほぼ同時です。ということはどういうことかというと、紙芝居というメディアの中に映画の要素が全部既に含まれています。サブカルチュラルな映画館というかね。それが今度はマンガに広がっている。だから、映画以前と映画以後の決定的な差というのもひとつあるんじゃないかという気がします。また、僕たちの時代のメディアとか表現とか文化とかアートということを考えていくときの映画というメディアの決定的な重要性がそこにあるのだと思います。

メディアアートという言葉の変遷

全般の議論として「メディア芸術」という言葉が何か障害になっている気もしています。しかし、この言葉がなかったらこの場も成立しないというところがあり、後半はまず私の古くからの友人であるエルキ・フータモさんに「メディア芸術」という日本語の概念について、外部の視点から、事例の紹介を交えてお話していただきたいと思います。彼の研究というのは「メディア考古学」というような立場から、現在我々を取り囲んでいるデバイスとかネットワークとかシステムとかを、人間の生活という文脈の中で考えていこうという非常に興味深い新しい分野です。現在、彼はUCLAに新しくできた「デザイン・メディアアーツ」という学部で教えています。

日本の「メディア芸術」という概念がややこしいと言われますが、実は西洋で使う「メディアアート」という表現も同じようにとてもややこしいのだと、まずはお話ししておきましょう。私はしばしばこの質問に向き合わねばなりません。というのは、私が教壇に立つUCLAの学科も「デザイン・メディアアーツ」という名前だからです。ですので、何度も何度も繰り返しこの質問を私自身も受けています。

実は、この「メディアアート」という概念の使用について、初期的な統計的な分析をしました。それによると、この概念は1960年代に英語から生まれ、1960年代を通して時々使われるといった感じだったようです。そして、1965年から1970年代、1980年代を通して使用が微増していたのが、90年代末に爆発的な増加を見せて、ついには広く普及し、一般的に使用されるようになるのです。

最初は、「メディアアート」という言葉はしばしば語頭に別の単語が伴って使用されていました。1960年代には、例えば「ミクスト・メディアアート」とか、最もよく使われたのが「マス・メディアアート」でした。そしてこれらの表現は明らかに映画、テレビ、ラジオを指していました。私の理解している限りでは、こうした言葉の定義は、芸術活動の支援を行う米国政府機関である芸術寄贈局(NEA)がこれらマスメディアと関係したアートを指して使い始めたものなのです。

しかし、1990年代後半になってその使用が急激に増加します。デジタルツールへのアクセスが普及拡大したことと関係があると思っています。デジタル化の発展という流れの中で、この「メディアアート」という概念に関連した非常に難しい理論的問題がいろいろと起こり、それらについて考えるのがとても重要だと思っています。私が常々思いめぐらせている問題をひとつあげるとすれば、イギリスの高名な文化研究者にレイモンド・ウィリアムズという人がいます。彼はメディアを構成するふたつの要素、すなわちテクノロジーと文化形態との間で有名な線引きをしました。1974年の時点で、このふたつの要素について決して同一的なものではないことを指摘したのです。この線引きは「メディア芸術」の問題を理解しようとするにあたって役に立つかもしれないと思っています。テクノロジーと文化形態です。ちなみに彼には「テレビ:テクノロジーと文化形態」(原題:Television: Technology and Cultural Form)というテレビについての著書もあります。

メディアを成り立たせるための新しいテクノロジーが数多く存在する一方で、それぞれのテクノロジーが社会の中でどういう役割を果たすのかは、テクノロジー自らが決定するものではないのです。テクノロジーそのものとその社会的な応用について、このふたつは切り離されているのです。例えば、テレビ放送はテレビ技術自体が開発されたことによって決定づけられたものではありません。テレビ技術は別の形で発展していたかもしれません。現在のテレビ放送という形にテレビ技術が発展・定着したことについて、社会的文化的背景が決定的な役割を果たしたのです。

アニメまたはマンガについても、時に私たちはメディアテクノロジーとしてひとくくりにしがちですが、これらは一枚岩ではないのです。商業ベースで膨大な量が発信されていますが、これらのカテゴリーの中には実に様々なアプローチや定義があるのです。こうした様々なカテゴリーの違いというものが、このメディア芸術の議論で語られるべきだと思います。ゲーム、アニメ、マンガ、そしてこのいわゆるメディアアートという四つのシンプルなカテゴリーがあるわけではなく、実はもっと複雑なものだということです。

繰り返されるクリシェ、ジャポニズムとクールジャパン

また、私は日本文化についてかなり長い間研究してきました。日本人の友人や同僚もたくさんいますし、来日回数も20回を超え25回くらいになります。沖縄にも来たことがあります。それで気づいたのは、面白いことに、日本文化のロジックを知れば知るほど、理解が難しくなるということです。興味深いことに、日本文化に魅せられた外国人はたくさんいます。そして、「メディア芸術」とここで呼ばれているものは、誰もが知っての通り、極めて大きな影響力を持っています。しかし、それも実は表面的にしか理解されていないと思っています。つまり、外国人の視点というようなものと、本当に深く日本文化を理解するということの間には非常に困難な壁が存在しているのです。これは深刻で重要な問題です。

世界には日本文化に魅せられた人が何百万人といますが、彼らはいまだに日本文化を明治時代の産物である「ジャポニズム」という色めがねを通して見ています。この「ジャポニズム」を形成したのは日本文化に興味を抱いていた西洋の大国と、あとはおそらく日本の政府だったのだと考えています。外国に見せて、売り出せるようなアイデンティティのようなものを作ろうとしていたのだと。これは数多くのクリシェと同義でもありました。このクリシェとは誰もが知っている「芸」で始まる言葉や、着物や茶の湯、などと言った決まり文句です。浮世絵もそうです。

そして、非常に興味深いのは、次の大きな波が起こっているということで、これは世代交代によるものです。この次世代の波というのは、おそらく西洋の若い世代において「メディア芸術」すなわち、特にマンガやアニメといったものを支持している世代との関連で起きているものなのです。ですから、彼らは過去の「ジャポニズム」の影響を直接受けていない世代なのです。しかし最も興味深く重要だと思うのは、この新たな日本への関心の波が19世紀後半から西洋諸国で抱かれてきたジャポニズムと同じようなクリシェになってしまうのだろうかというところにあります。

私は日本のものなら何でも手放しで大好きだという学生をたくさん知っています。彼らはそれを日本のものと認識しています。しかし実際は、彼らの理解というのは非常に薄っぺらいのです。ですから、ここで非常に大切なことのひとつとして、翻訳者ともいうべき存在を生み出すということです。この新しい波ともいうべき文化形態を深いところまで理解するのは、何の助けもなく勝手にできることではないと思います。ですから、これは文化庁にとっても大きな挑戦となるでしょう。今まさに生成し、発展中の文化形態についてのより深い知識を伝えられる翻訳者のような人材を生み出すということが大切なのです。

第二次世界大戦後に起こってきたこうした展開は、実は江戸時代とつながりがあるということを示すことも非常に興味深く重要です。例えばこういったテーマに関してはふたつの重要な本があります、ひとつはタイモン・スクリーチの『大江戸視覚革命』(高山宏、田中優子訳、作品社、1998年、原題:Lens Within the Heart)、もうひとつは19世紀の黄表紙についてのアダム・カーンによるManga from the Floating World: Comicbook Culture and the Kibyoshi of Edo Japan(未邦訳)です。これらの本では、日本文化の継続性がジャポニズムの流行といったものとは無関係に保たれてきた事例を見ることができます。またこれらの本の観点を通じて、現代の様々な文化コンテンツに接する際の目線とは異なった形で伝統的な映像表現を鑑賞することができるようになります。こういった方法論は、メディア芸術という概念の元に議論して、文化形態の背景をより深く理解する上で可能性を持っていると思います。

ジャンル分け自体への挑戦

日本における現代文化のクリエイターたちがいかにして自分の受けた影響を他の要素とミックスしているかをどう捉えるかもまた複雑な課題です。これらのクリエイターをただ日本文化と関連付けるだけではいけません。日本の伝統や日本についてのイメージの一部は西洋世界から影響を受けたものであり、それが結果的にとても面白い、興味をそそられる組み合わせになるのだと理解することも必要です。

私の考えからすると、岩井俊雄さんは実に面白い、極めてクリエイティブな人物だと思います。それは彼を分類するのがとても難しいからです。1993年に私はキュレーターとして彼の初めての海外展示会をオランダ、ドイツとフィンランドで企画運営しています。以来、彼とは20年の付き合いがあります。

アーティストとしての彼が受けた最初の影響は、筑波大学での学生時代にフェナキストスコープ(円盤状の回転のぞき絵)やゾートロープ(円筒状の回転のぞき絵)といった映画以前の技術を調査していたことから来ています。しかし同時に、自分の家庭環境にも大きな影響を受けていました。お正月に家族と百人一首かるたやいろいろな道具で遊ぶといった、日本の「遊び」の文化というようなものが根底にあったのです。そして、西洋の面白い道具が日本文化にある「遊び」の要素と組み合わさったのです。

それをベースとして彼は実に様々な種類の作品を生み出しました。それはどう表現したら良いのかわかりませんが、日本文化のあらゆる要素とつながっていながら、日本文化と西洋文化の間のつながりもあるというとても複雑なスタイルを持ったクリエイティブな作品なのです。例えば三鷹の森ジブリ美術館の特別展示を制作するにしても、宮崎駿監督のアニメーション映画からインスピレーションを得ながら、彼は宮崎さんとは全く違った作品を生み出しています。しかしそこには岩井流のイメージと宮崎流のイメージの間で極めて面白い相互作用が生まれています。

また、ニンテンドーDS向けの「エレクトロプランクトン」というソフトも制作しています。このソフトについて私が彼と話していたら、「『エレクトロプランクトン』は僕風のマルセル・デュシャンの携帯美術館『トランクの中の箱』なんだ」と言っていました。これは、彼が西洋のアバンギャルド芸術の伝統に影響を受けており、また自身でそれを心得ていることを示しています。ヤマハとの研究プロジェクトで、楽器「TENORI-ON」も制作しています。これは現在、世界中で販売され、数々の著名なDJが使っています。また、自分の幼い娘と一緒に制作する子ども向け絵本の作家としても広く名前が知られるようになってきています。彼の絵本は日本では80万部以上売り上げています。

私が問いたいのはあらゆるところから影響を受け、アーティスト人生を通じてそれを始終ミックスし続けているような、こんなクリエイティブな人間をどうやって分類するのか、ということです。これは私たちがメディア芸術と呼んでいるものに当てはまるのでしょうか。それともこれは基本的にそうしたジャンル分け自体への挑戦になるのでしょうか。

プロトタイプ概念としてのメディア芸術

現代では、カテゴリーというものに対する危機というか、逆にカテゴリー不信みたいな状況になっていると思っています。だから、むしろマンガとかアニメとか、他にいろいろ出てきたものをひとつの固定したカテゴリーと言わずに、少しほったらかしてきたというのがあると思っています。メディア芸術という枠を作ることが一体意味があるのかどうかお尋ねします。

大学の先生が出てきてメディア芸術について論じたりすると、まるでそれをプロモートしているみたいに見える。その構図からは逃れられないものだと思っています。メディア芸術に対して、そんなもん意味ないと言っていた方が格好良いしスッキリすると思います。だけど、何かそんなことをしている場合じゃないなという気持ちもあって、それが関わっている理由なのです。枠を作るためではなくて、問いかけをしたいのです。

正直に言って、メディア芸術が例えば今紹介された岩井俊雄さんとか、これから非常に多様な活動をしている人たちの活動を理解しやすくするための新しいジャンルの候補になるかと言われると、僕はならないと思います。メディア芸術というのは、多分過渡的な言葉としてやがては忘れ去られていくんだろうなとは思っているのですが、「メディア芸術」という言葉でも作らなければどうしようもないような状況は、事実としてあると思っているんです。

今質問された方はすごく鋭いというか、非常に良いところを突かれたと思っています。つまり、メディア芸術と言うときの何か居心地の悪さというのがあるでしょう。乱暴な言い方をすれば、それはやはり実際のメディア側のインパクトが非常に強いんだと思っています。映画があって、テレビがあって、ビデオがあってという、80〜90年代に起こった変化で身の回りのメディアのインパクトが非常に強くなって、人間の思考様式とか芸術とかいろんな概念をどんどん変えていっているんだと思っています。

その結果、何かよくわからなくなったというか、カテゴリーがぐしゃぐしゃになってボーダレス化したところまできているのですけれども、それはもともとこちらに大衆文化があり、あちら側が権威主義的に分かれていたという形に戻れば良いのかというと、そういうことではないわけですね。ただ一方で全てがボーダレス化している状況というのが、本当に人間の創造性とか私たちの社会の創造性にとって良いのかといったら、何か違うのではないかという問いですね。

だから先ほどの方が言われたように、メディア芸術という枠を作ることが良いのかどうかはわからない。だけど、何らかのやはり構造化というか、それは権威主義的ということと受け取られやすいから、それはとんでもない誤解なのだけれども、そうじゃない形での構造化を今の状況の中では必要だろうという感じはしています。

外側に出るメディア芸術、内側に留まるメディア芸術

メディア芸術という言葉をめぐってもともと、講演された方と聴衆の間にそもそもの理解の食い違いがあるのではないかと思いました。メディア芸術といえば普通狭義に考えられていて、例えば藤幡さんがやっていらっしゃるような活動のことをメディアアートと思っていたのではないでしょうか。そこに対して文化庁が定義を試みたようなカテゴリーがやってきて、それに対して、今回講演された方々は「よくわからないぞ」と言っているんだと思っています。

また、先ほど吉見さんが言ったことで、「芸」ということを媒介にすればボーダレスになっているというお話にちょっとつなげて言いますと、実はあながちそうでもないだろうと思うところがひとつあります。つまり、外から見て決して日本の芸事が見えていないにもかかわらず、日本の中で圧倒的な人気を誇っている芸事がありまして「お笑い」とか、そういったものも芸。芸というものがものすごくそのジャンルでは尊敬されている。若者は芸人を目指そうとする。しかし、それは言語という壁か、何によるのか、グローバル展開はまだ阻まれてはいる。ただ外から見たら本当に不思議に見えるとは思っています。

多分そこですごくクリティカルな問題は、つまりお笑い芸人になるというのは、世間的に言うと外道です。アウトサイダーだから好きなことが言えるようになるという構造を日本の世間がつくっていると思います。だから、本来は自分が考えていることを人前で自由に言えるのが民主主義のはずなんだけれども、この国ではそれが何かシュリンクしていて、世間というものの中に閉じこめられていて、そこから出ないと言いたいことが言えないのだと思います。

お笑い芸人は、今の時代では外道でもないと思いますよ。アウトサイダーじゃなくて、かなりインサイドに引き込まれてしまっている感じがする。確かに、さきほど吉見さんが話をした「芸」という概念とか、それから「学び」に対する「遊び」とか、そういう言葉を使った方が、筋が通っているように思えるけれど、問題はやはり「芸術」とかいわゆる漢語による西洋概念の翻訳語です。「芸術」という言葉は、吉見さんの話では戦後という話が出たけれど、確かに一般化したのはそうかもしれませんが、翻訳語として使用され始めたのは明治時代です。そういうヨーロッパ的な概念とか、中国から来た概念であるとか、そういう起源の言葉でないと、日本という近代国家の中では、オフィシャルな言語、例えば法律の中に用語として定着させるのは難しいんです。例えば「遊び」や「芸」をどうやって法的なコンテクストの中で規定するか。とてもできそうもない感じがするんです。だから、これは近代日本語という言語の本性に関わる、根本的な問題だと思っています。

今のようなボーダレスで何でもありになっていっている中でカテゴリーの問題を考えるというのが面白いと思っています。そんなことにこだわっている時代ではないという言い方もよくわかります。特に僕たちの世代は、カント研究者でもあった吉岡さんもそうだと思うのですが、カテゴリーはすごくこだわってきたわけです。ところが、自分の中ではカテゴリーというものへのこだわりがなくなったなとも思っているんです。でも、そのこと自体が物事を考えていく中で既に危機だと、そういう感じもすごくしています。

基本的にはどんな発想自体でも既にカテゴリー化しているというようなところがあります。早い話、カテゴリーを外すのは無理なのです。じゃあ、カテゴリー化の良いところを見つけていこうと。じゃあ、その良いところは何なの? といって、今巻き込まれている問題の中心になっている「メディア芸術」と仮に言っているようなものの問題というのをそのあたりと絡ませて、どう語っていけば良いのかなというのが、このオープントークを行う、続けていくことの意味合いなんじゃないかと思っています。

沖縄という場所で考える

ぜひここで沖縄の方からお話をお聞きしたいと思います。というのは、やはり今までの議論の中で前提になってきたと思っていますけれど、あらゆるカテゴリーというのは、コンテクストの中でしか構築されない。普遍的なカテゴリーなんて絶対にあり得ないわけです。芸術という概念は、日本では近代において西洋との関係の中で成立したわけですし、戦後というふうに僕らは前提にして言ってきているけれど、戦後、アメリカの支配が日本に入ってくる中で芸術の概念が変わってきた。文化だってそう。戦後と僕らは言っているけれど、戦後といったって、沖縄における戦後の意味と本土における戦後の意味は決定的に違うわけですね。

つまりコンテクストにおいて沖縄の問題や重要性をひと言で言うには時間が限られすぎていますが、私たちが戦後日本とか戦後と言っているときの前提は本土の特殊性を帯びているわけです。だから、この問題でむしろ本土の方ではなくて、沖縄の方からの発言をぜひ聞きたいと思うんです。

これは沖縄の人間だからそう思うのかもしれないのですけれど、例えば沖縄だと基地があって、基地のことでいろんな話がでます。県の人とか基地のある自治体の方とかは、それを解決するにはあまりにも長い時間がかかるから、であれば、ある程度は利用しようという、合気道じゃないですけれど、そのパワーをうまくこちらのパワーとして使うという考え方をします。

そういった形で、ちょっとよこしまなやり方かもしれないのですが、向こうから来る力とか規定しようとする力、カテゴリー化して固めようという力を逆に柔軟にこちら側としてうまく利用してしまうというのもあるのかなと思います。

メディア芸術についても内部ではよくわからないと思いながらも、外に対してはこういうことをやっているんですと言い放って、だから、こういうことをした方が良いというコンセンサスを外の方にもどんどん作っていくというのもひとつの手じゃないかなと思います。そういう話を、例えば大学の先生方とか、発言力のある方から提言されれば、非常に現場サイドとしてはやりやすいというか。現場から、どんなに県の方とかにいろんなお話をしても、やはり力がないので、説得力がないんです。そこに対して、大学の先生とかが「こういうものだ」という発言があれば、そこを引用してお話を持っていくこともできるので、そうすると県なり官なり、そういう方たちでも理解をする手がかりを持っていただくことで、お話のテーブルにつくことができると思っています。

「よくわからないぞ」なんて言っているのは、あまりにもナイーブじゃないかということですよね。それは、その通りだと思います。僕はいまのコメントにすごく共感すると同時に、少し引っかかりも感じる。引っかかる部分というのは、そこに「お上」と「われわれ下々の者」みたいな対立が、やっぱりまだ残っているということでしょうか。もちろんそれは事実として存在するのですが、その対立を前提にして議論するのはよくないと思います。だけど、「うまく利用してしまう」というのはとても優れた態度だと思います。

個人的には、英語でこんな言葉があるかどうか知りませんが、私たちは「リンカー」、つまり「リンクする人」だと思っています。だからこういう会をやっているということなんです。それはお金のディストリビューターというわけでもなく、要するに人と人、現状と外国をどうやってリンクさせていくかということで、さきほどのフータモさんが翻訳者という言葉で説明した存在のようにありたいと思います。

沖縄という土地に即してメディア芸術を考える際に、どのような課題や可能性があるとお考えでしょうか。

僕は今回のオープントークを沖縄でやるということに関して、すごく怖かったんです。やはり東京中心の発想の中にいるし、直接文化庁とやりとりしながら進めてきて、やはりコンテクストが全く違うはずですし、ある意味、沖縄は僕らが思っているような戦後とはまったく違うものがあるはずですし。そういう中から、少なくとも僕の知っている中では、マンガにまで意識はいっていなかったんですけれど、やはり一番強い印象があるのはポップスですね。沖縄といえば、喜納昌吉だと思うけれども、ああいう音楽がものすごく鮮烈に入ってきた。僕はだからポップスも今でいうメディア芸術の中に入っていないのはおかしいと思うわけです。今日の枠組みで考えたら、やはり喜納昌吉なんか明らかにそういう中に入ってくると思うし、それはちゃんとレコードになって、僕はレコードを経由してラジオ局から聞くわけですね。そうやって僕の体のある部分にそういうものが入っているという。だからその部分で、もう一度、単なる流行歌というような枠組みではなく捉えることができないかと思ってやっているということなのです。それをもっと、じゃあ、沖縄ではどうなんだ。僕らが勝手に思って言っていることを、沖縄に来てめちゃめちゃに叩かれるとかいうことを経ながらやりたいと思って、この後、金沢とか仙台でもやってみて、「何だ、おまえら、勝手なことを言って」と言われるかもしれないと思いつつ、やっています。

僕は沖縄ぐらい、今の日本で物事を考えるときに重要な場所はないと思っています。本当に思っています。「戦後日本」というふうに言ったけれど、「戦後日本」という言い方自体すごく変で、1945年に戦後が始まったのは日本の本土だけ。アジア全体は、沖縄はまだ占領がもちろん続いたわけだし、沖縄だけじゃなくて、韓国、朝鮮半島を考えたって、中国大陸を考えたって、東南アジアは70年代半ばまで戦争をやっていたわけですから、だから戦後なんて始まっていないんです。そういうのがアジアの現実で、戦後が始まるのは80年代からです。だから、その問題への回路というのは、やはり日本の本土の方が極めて例外的な状況であって、そうじゃないんだということの中で、今の日本の戦後の歴史も全部捉え返す必要があるし、その問題を考えていくときに、やはり沖縄は重要な試金石なのです。

それから、やはり喜納昌吉のこともあるかもしれないけれど、島唄とか、沖縄のポップスとかいろんな音楽ですね、メディアと表現ということがずっとローカルな場でつながり得た一番のものは。その問題への回路ということもあって、いろんな問題がそこにつながっているんじゃないかという気はすごくしています。

メディア芸術の可能性

今回のオープントーク、栄町市場の中でやるともっと楽しかったなあと思います。向こうは四方がオープンなスペースです。日常生活している人たちが出入りしていて、そこでこんな議論をするともっと面白かったんじゃないかなと。まさに沖縄の大衆文化というのでしょうか、大衆芸術というのが、そこにはあります。音楽家もいれば、写真家もいるし、刺身を切る方もいる。そこの中に生活があると。

今、日本の文化、メディアというのを考えた場合、僕がふと思ったのは、昔、江戸時代に、皆さんもちろんご存じの通り、歌麿とか北斎なんかの絵が、焼き物の包装紙で送られていって向こうで発見され、向こうで認められたという話があります。それを考えたりしたときに、メディアという芸術はまさに大衆文化で、テレビゲームにしても任天堂という花札を作っている会社が作ったりしている。

今日は頭の中が非常に混乱しています。ただ、これは文化庁が主催したのがよかったなと思っています。これが、例えば経産省がやったら、非常ににおかしくなっていたのではないかと思います。商売のためのアート論なのか、文化のためのアート論かという論点ですね。ただ、まさに日本の大衆文化というのは、下物だと言われて、我々は下物という感覚が強過ぎたのかなとも思います。しかし、むしろ大衆文化というのは、世界に認められているんだよということを皆さんが声を大きくして言ってほしい。大衆文化としての市民が生み出した芸術というものをもっと出してほしい。

美術館というのは、僕は基本的に遊び場だと思っているわけです。本当に現代アートというのを見てみますと、まさに楽しい。大人が見ても楽しい、子どもが見ても楽しい。でも、「これが芸術だ」なんていう権威的なアートを見た場合、失礼な言い方なのですけれど、あくびが出てしまう。その違いは何なのかなということを考えたときに、まさに芸術という概念そのものが大きく変化している時代において、皆さんがやっていることはすごく面白いなというのをすごく感じました。

今、我々はアートと町おこしということでやっています。アートというものこそ、まさに先ほど先生が言った、人が集まるから文化があるんじゃなくて、文化がそこに生まれるから人が集まるんだという考え方はすごくすばらしいなと思っています。まさにそういう時代を迎えるようになっていると思います。

そして最後に、沖縄でやっていただいたことは、まさに地の利で、狙いは当たっています。沖縄から東シナ海を下がっていくとシナ海。そこはどこに行っているかというとベトナムとフィリピンにつながっている。これを上っていくと日本海に行きますよね。このエリアの文化というのを、日本はあまりにもないがしろにし過ぎてきたんじゃないかと。戦争の道具にしか使ってきてなかったと。むしろそこの中に文化が伝わって、お互いが共有し得た時代があったはずなのです。まさに今こそ、メディアという世界の中において韓国、中国、ましてや台湾は沖縄と目と鼻の先ですから、そういうアートによる交流の場を作るような世界観を持ってほしいと思います。皆さんのやっているのは、日本の中でやるんじゃなくて、むしろ韓国に行って、中国に行って、上海に行って、台湾に行って、フィリピンに行って、日本のメディア芸術とは何だよということを、アジアの中で考えてほしい。そこの中からひとつの面白さというのが出てくるのではないかという風に思っています。

何かすごく勇気を与えられるような発言で、本当にありがとうございます。現代は、おそらく文明の構造が変わっていっている、まさにその最中なのだと思います。文明には必ずある大きな流れがあるのですが、今僕たちはたかだか200年固定してきた文明の地図で生きてきた中で、それが今、変わってきていると感じています。ご指摘の通り、メディア芸術の可能性もそういった大きな歴史や地域が持つ文脈の中で意識していく必要があるのだと思います。