2018年3月3日に公開された『映画ドラえもん のび太の宝島』は、公開から37日間で興行収入は48.7億円、観客動員数は428万人を突破し、ともに「映画ドラえもん」史上、過去最高の記録(註1)となった。本作の監督である今井一暁さんに、本作を担当することになった経緯や制作時のエピソードを伺った。

シリーズ最大のヒット作に課せられたミッション

今回の『のび太の宝島』は「映画ドラえもん」シリーズ最大のヒット作になりましたが、今回の作品で新しい挑戦、いままでのシリーズとは違う部分はなんでしょうか。

今井:前作が『のび太の南極カチコチ大冒険』というオリジナル作品でした。今までは、リメイク作品と新体制後のオリジナル作品をだいたい交互に制作しているのですが(註2)、今回はオリジナルが連続で公開されました。今回の作品を監督することになった時に、株式会社藤子・F・不二雄プロ(以下、藤子プロ)さんから今後、「映画ドラえもん」をこうしていきたいという方針として最初に言われたのが、大人も鑑賞に堪えるものにしていきたいということ。子ども、幼稚園児から大人までというとすごく幅があるので、難しいのですが。

シリーズものの興行成績が上がっていく傾向があるというのは、親御さんたちにも受けているからという背景もありますが、今回もそういった理由で第一に大人の鑑賞も視野に入れて、という話になったのでしょうか。

今井:「ドラえもん」という定番コンテンツは、定期的な祭りみたいなもので、習慣として観に来ていただける部分もあります。それ以上を目指すとなると、どうしてもより大人の層を意識する必要があったのかなという気はします。そして、もちろん子どもが観て面白いものでなければならない。

そこに応えるために具体的にどうしていったのですか。

今井:2016年に大ヒットしたアニメーション映画『君の名は。』などを企画・プロデュースした川村元気さんが脚本を担当したのですが、「子ども向けになりすぎないように」というところは川村さんも気にしていました。シナリオ会議の席で、「大人から見ると引いてしまう、子どもっぽくなってしまう」と話合いながらストーリーを作り込んでいきました。

たとえばクイズ、なぞなぞを組み込もうというアイデア自体は、川村さんが企画した最初の段階であったのです。子どもはなぞなぞって好きですよね。そのなぞなぞをどういう風に物語に絡めていくか、子どもっぽくなりすぎずにうまく物語に組み込めたらという点は、悩んだところです。

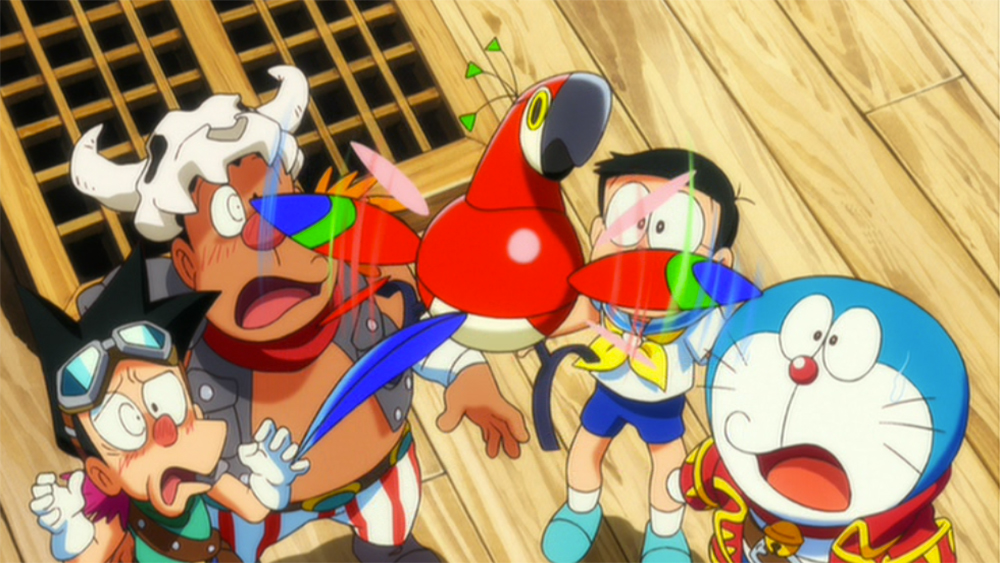

映画の場面で言うと、オウム型ロボットのクイズが、なぞなぞを出しながら海賊船の乗組員だったフロックとセーラをお父さんである海賊船の船長シルバーのもとに連れていくという組み込み方をしています。

遊びの要素だけでなく、ストーリーを引っ張る存在として登場させているのですね。

今井:ドラえもんらしいギャグっぽい展開のような、子どもが喜んでもらえるものを随所に織り込みつつ、物語を進める重要な鍵としてもなぞなぞを登場させました。

一方で、子ども向けという視点からすると、後半の家族の話になった時に、果たして子どもがついてこられるのか、コンテを描いている時から一番不安なところでした。チンプンカンプンで寝てしまうのではないかと。

大人向けに寄りすぎているかもしれないという。

今井:それでも、シリアスな方向に進んでしまう時に、子どもが楽しめるようなものをなるべく入れ込もうという配慮はしました。クライマックスで、ドラえもんが巨大なエネルギー球に潰されそうになっている大ピンチの時に、クイズが「パンチの次に来るものは?」と、いきなりなぞなぞを出してくる。そうやって、どんどんシリアスに重くなっていきそうなところに子どもが楽しめる要素を入れ込んでいく。その塩梅は難しいのですが、子どもが絵で見て楽しい、笑ってくれるところは意識しました。

オウム型ロボットのクイズ

オウム型ロボットのクイズ

子どもたちの反応は……

今井:僕の子どもが今6歳で、普段はあまり家でアニメを観ないのですが、強引に誘いました。そもそも長いこと劇場でじっとしているのが苦手みたいです。お父さんが作っているというのを一応わかってくれているのか、何とか観に行ってくれました。僕は感想を楽しみにしていたのです。よく分からなかったとか、難しかったとか、面白かったとか、何かしら言ってくれるかなと思ったら「怖かった」と。でもあるとき「あのお父さんちょっと怖かったけどいい人だったね」とポロッと言っていて、案外しっかり見ているんだなあと驚きました。子どもって大人が思うよりずっと多くのことを理解できるんだと思います。表現能力が追いついていないだけで。でも、もう1回観に行こうと誘ったら「行かない」と言われてしまいました。

お母さんが亡くなる場面を観ながら、これを「ドラえもん」で描写するのかと驚きました。

今井:基本的に藤子先生は直接的に死を描いてないのです。実は初期のコンテでは病室で衰弱していく回想シーンも描いていましたが、スタッフで吟味してカットしました。ただ、お母さんが亡くなってしまったことがあやふやだと、どうしても話のポイントを見失ってしまう。死をどう描くか、どこまで描くかは、慎重に決めていったところです。

船内でフロックが自分の身の上や家族の話をのび太たちに話すときに、回想としてお母さんが亡くなるシーンを入れていましたが、そこもカットしました。終盤でシルバーがお母さんとの最後の会話を思い出すシーンは残していますね。

当初の脚本と完成した映像との間に徐々に開きが出てきたのですね。

今井:初期のシナリオでは、宝島が舞台の海賊もの、悪いやつを倒すという明快なプロットで、家族というテーマは一切入っていませんでした。宝島とクイズ、それから小笠原諸島に島が新しくできたという実際の出来事をモチーフに、川村さんが考えてきたものです。そういった科学的な面白いニュースから話を広げていくというのは藤子先生がよくやる方法で、日常からふっと冒険が立ち上がっていく感じが「ドラえもん」らしいアイデアでした。

どうして家族ものになってしまったのだろうと今から振り返ると……僕が犯人なんです。

母親との思い出のシーン

母親との思い出のシーン

シルバーに自身を重ねながら

今井:うちの奥さんもアニメ業界で忙しく働いているので、子育てどうするかという、多分どこの家庭でもされているような夫婦の会話をさんざん重ねている時期でした。その時の僕の関心ごとがほぼそれだったので、会議室にいると自然に出てきてしまうんですよね。

そのときの今井さんのリアルな状況が、キャラクターやストーリーに反映していったのですね。

今井:「ドラえもんの映画をやりませんか」と急に言われて、ドーンと(周りが見えなく)なっちゃうわけです。男って、使命感に突き動かされて、突っ走って視野が狭くなって、家族を顧みなくなっていく。そういう感じがシルバーに反映されていった。「海賊と関係ないじゃん」「これドラえもんだよ?」とまわりからさんざん指摘されました。ただ最終的に、家族みんなが一緒にいられることが一番の宝だというところは、子どもにも分かってもらえたのではないでしょうか。

シルバー

シルバー

結果として、シルバーがもう一方の主人公という話になりましたね。

今井:シルバーはただ単純に悪役として、海賊の親玉としていればよかったものが、どういうわけか悩めるお父さんというキャラクターになっていきました。そこからフロックとセーラのお父さんがシルバーという家族の構成が見えてきた。どちらかというとシルバーのほうを描きたくなってきてしまって、自分への反省を込めて、男のダメさをシルバーに詰め込んでいるのです。

そうすると、どんどんドラえもんの話とは離れてくる。今回はただでさえ全体の尺の中でドラえもんやのび太の出てくる割合が、ほかの「映画ドラえもん」と比べると少ないと思うのですよ。

シルバーやフロックたち家族の話をちょっと複雑にしてしまったので、そこを見せないといけないとなると、ドラえもんたちと関係ない話がたくさん出てきてしまう。尺の制約もありますし、なるべく削って、普通に観ているだけでは辻褄が合わないような、これ以上切ってしまうと繋がらないレベルまで切っています。

でも、「子どもにとって別のほうを向いているお父さんを振り向かせる」ところが一番大事なポイントだったので、シルバーが背負っているものがわからなくてもいいのでは、という判断をしました。

研究に没頭しすぎるマッドサイエンティストはあるとしても、今回のシルバーのような悪役像は「ドラえもん」にはなかったように思います。

今井:今回の映画が「ドラえもん」らしくない一番の理由がそこですよね。僕はシルバーというキャラクターを、ちょっとおかしくはなっているけど、かっこいいやつにはしたかった。藤子先生のどの作品の中にも、かっこいい価値観のキャラクターはなかなかいないのです。僕は顔がかっこいいだけではなく、生き様や雰囲気がかっこいいキャラクターが好きで、出したいと思ってしまう。そこが今までの「ドラえもん」と違うと感じる、一番大きいところなのかなという気はします。

藤子先生っぽくはないけれど、特に今回は川村さんのシナリオもあって、藤子プロさんのほうも少し変わったことにチャレンジしようという雰囲気があったので、許してもらえたのだと思います。

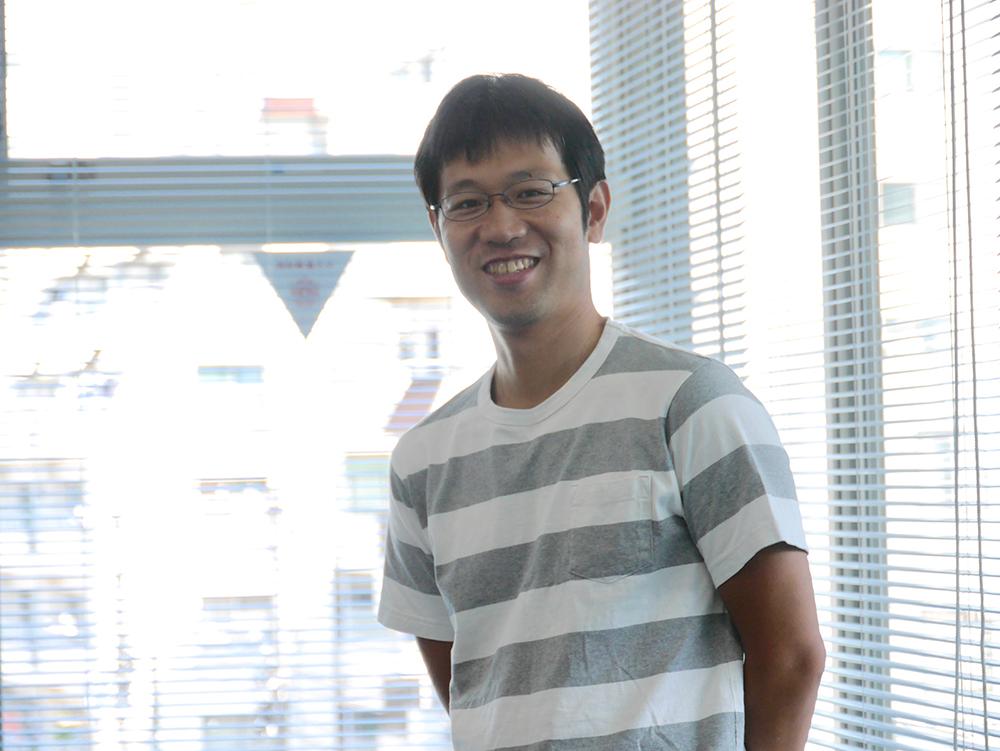

今井一暁監督

今井一暁監督

アニメミライでつくった『パロルのみらい島』

今井:僕はずっと作画の人間だったのですが、テレビシリーズの「ドラえもん」で初めてコンテと演出をやらせてもらったのです。「ドラえもん」は1話完結で、放送枠の半分だと11分といった短い中で起承転結を作って終わらせる。それがすごく自由度があって、演出していて楽しかったですね。もともと子ども向けのアニメを作りたいという気持ちがあったので、子どもに人気のアニメ「ドラえもん」ということもあり、2010年からずっと関わってきました。それで、映画の話がポンと来て、最初はぽかんとなってしまって、「ええ、いきなり映画? なんで僕なの?」と。

テレビシリーズで演出を重ねてらっしゃって「映画ドラえもん」の監督に、というのは大抜擢ということなのでしょうか。

今井:普通だと、シリーズをやり、9月の「ドラえもん 誕生日スペシャル」で45分くらいの中編をやって、それで「映画ドラえもん」の監督へとステップアップしていくのですが、僕は「ドラえもん 誕生日スペシャル」をまだやっていなくて、そのうちスペシャル回をできたらいいかな? と思っていたくらいなんです。

今回は、脚本を川村さんが担当するということが先行して決まって、川村さんの推薦で僕が監督をすることになりました。そのきっかけとなったのが、アニメミライ2014で制作した『パロルのみらい島』(以下『パロル』/註3)です。川村さんがその作品の雰囲気、明るくて元気がある感じがすごくいいとおっしゃったらしく、僕に監督をやらないかという話が来たのです。

大きな契機となった文化庁の若手アニメーター等人材育成事業であるアニメミライ(註4)はどのようないきさつで参加されたのでしょうか。

今井:当時シンエイ動画のプロデューサーだった岡田麻衣子さんから監督をやってくれないかと声をかけていただきました。『パロル』の企画自体はアニメミライ用に書かれたものではなく、社内の企画として劇場用長編作品のために作られたものです。それがお蔵入りになっていたので、尺は短くなるけれど作れないだろうかと。その時には既に亀田祥倫さんによるキャラクターデザインも企画書もできていて、それを見て面白そうだと思いました。30分の話になるように思い切り組み替えて作っていきました。

アニメミライの審査はどのようなものだったのですか。

今井:企画書と、プロモーション映像を作るようなつもりで3分くらいの紹介コンテを提出しました。応募数も結構あったらしいのですが、その中から4社選ばれました。そして、当時20前半から後半くらいの若いスタッフたちとともに制作に入りました。

育成が目的のプロジェクトなので、参加する「若手」の範囲には、原画になって3年6ヶ月以内程度(註5)などの基準がありました。亀田さんも30代前半でした。

今井さんもお若いですし、監督も『パロル』が初めてだったのですよね。

今井:初めての人間で育成になるのか、ベテランのほうが好ましいのではと思いましたし、僕が育ててもらったという気持ちの方が強いです。『パロル』があったから『のび太の宝島』の話も来たので、そういう意味ではありがたかったです。アニメミライの審査も通ると思っていなかったですし、何がどう転ぶか分からないものですね。

『パロルのみらい島』

『パロルのみらい島』

『パロル』から引き継いだもの

『パロル』から『のび太の宝島』に発展していったアイデアなどはありますか。

今井:特にアイデアを持ってこようと意識はしていません。今回は別の話として書いていましたが、たまたま島、海の話だった。『パロル』ではインコのアン、『のび太の宝島』ではオウム型ロボットのクイズという鳥のキャラクターが登場するのも本当にたまたまです。でも制作の最中から、亀田さんとも「なんだか似ているよね」という話はしていました。あと、実は画面の中に何箇所か、こっそりパロルを登場させているのです。これは何だろう? と引っかかった人が、1人くらい『パロル』を観てくれないかなと思いまして。

亀田さんは『パロル』から引き続き、キャラクターデザインを担当されていますよね。

今井:メインのスタッフは『パロル』のときに一緒に制作した方々にお声がけして集まっていただきました。キャラクターデザインの亀田さんもそうですし、美術はスタジオパブロの秋山健太郎さんにお願いしました。

今回ドラえもんの絵のテイストがいつもと少し違う印象です。むしろ『パロル』のほうから来ているのかなと思いました。

今井:『パロル』のような感じでというオファーは全然なかったのですが、今回の絵のテイストはかなり亀田さんの好みが反映されているのかなという印象です。亀田さんもドラえもんが好きで引き受けていただきました。「ちょっと旧ドラっぽい」と言われるのですが、そこを狙ってやっていたわけでもないのです。最近の「映画ドラえもん」は、不思議なことに絵柄がテレビとはガラッと変わったりして、案外それが許されるのだなという前例もありましたので。

『パロル』も『のび太の宝島』もキャラクターがすごく動きますよね。

今井:それも基本的に亀田さんのおかげです。亀田さんはリアルな動きも描けますが、マンガらしい大きな動きでキャラクターを動かすのがすごく上手い人なんですよね。最近のアニメーション作品では、そういったマンガらしい動きを描く傾向が少なくなってきていますね。

例えばキャラクター表(註6)も、描く人によって止まっているキャラクター表と動きがあふれてくるキャラクター表がある。亀田さんのものは後者で、普通にドラえもんを描いても動いてくれるのです。「このキャラクターはちんまりした動きしないよね」というのが不思議と伝わってくる。ですので、他の原画さんに「いつもよりもガンガン動かして」とは指示していないのですが、みんなが自然とキャラクターを動かすように描くようにしたのでしょうね。

今回の作品でも、亀田さんとやりたいという若いアニメーターさんが参加していますよ。

『パロル』のチームを引き継いでよかったことはありますか。

今井:一番は、メインで動いてくれた亀田さんや秋山さんとの人間関係がすでにできていたので、やりやすかったことですね。「映画ドラえもん」では、制作が決まってから人を引っ張ってきて、そこから初めて人間関係を作ることも結構あるのです。先に一度仕事していて、ある程度どのような人か、どう仕事をするのかが分かっているというのは大きいと思います。

もちろん、今回の作品で新しく組んだ人もメインスタッフでいます。やはり「映画ドラえもん」となると、普段の10〜20分くらいのものとは関わる人数がまったく違います。そこでまた新しくいろいろな人と仕事ができたのは、すごく楽しかったですね。

嵐の中で協力するのび太やフロックたち

嵐の中で協力するのび太やフロックたち

みんなで協力して一つのことを成し遂げるという部分は、今回の映画でも描かれていましたね。

今井:今回の映画では、フロックとのび太たちの関係性を浮かび上がらせるものとして帆船を描いています。帆船は大人数で協力しないと進めなくて、映画の中でも喧嘩になったフロックとジャイアンたちにのび太が協力を促して、無事に嵐を切り抜けることができました。

帆船とアニメーション制作には、皆が協力しないと進めない、船員が増えていく楽しさ、といった共通点があるように思います。さまざまなご縁でスタッフが集まり、このような状況でこのような人がいるから、こういう風にしようと試行錯誤しながら作業をする。そういった意味でも、集団作業と言いますか、みんなで作ることがアニメーション制作の醍醐味なのかなという気がします。

(脚注)

*1

これまでの「映画ドラえもん」の最高動員記録は『映画ドラえもん のび太の日本誕生』(1989年)の420万人、最高興収記録は前作『のび太の南極カチコチ大冒険』(2017年)の44.3億円

*2

2006、2007年はリメイク作品が、2012、2013年はオリジナル作品が連続している

*4

2010年に始まった、文化庁による若手アニメーター等人材育成事業。初年度は「PROJECT A」、2011〜2014年度は「アニメミライ」、2015年度以降は「あにめたまご」という名称で事業は続いている

https://animetamago.jp

*5

アニメミライ2014に参加する若手原画アニメーターの応募資格は以下の通りである。

・動画職又は原画職として1年以上の作画経験を有している

・そのうち原画職として6ヶ月程度以上、3年6ヶ月以内程度の経験を有している

・応募時において29歳以内であること

http://janica.jp/events/h25wakate/gengasuisen.pdf

又、あにめたまご2019に参加する若手原画アニメーターの応募資格は以下の通りである。

・動画職を含むアニメーター経験が1年以上で、原画職経験が3ヶ月以上3年以下で、応募〆切時30歳以下のアニメーター

・上記条件を満たしていないが、本プロジェクトにおいてアニメーターの育成を担当する

作画監督が、育成を強く希望するアニメーター

http://aja.gr.jp/jigyou/ikusei/h30_bunkacho_animetamago2019

(作品情報)

『映画ドラえもん のび太の宝島』

劇場アニメーション

2018年3月3日公開

109分

原作:藤子・F・不二雄

監督:今井一暁

脚本:川村元気

声の出演:水田わさび、大原めぐみ、ほか

http://doraeiga.com/2018/

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2018

『映画ドラえもん のび太の宝島』

『映画ドラえもん のび太の宝島』