NTTインターコミュニケーション・センター[ICC](東京都新宿区)で2018年12月15日から2019年3月10日まで「イン・ア・ゲームスケープ ヴィデオ・ゲームの風景、リアリティ、物語、自我」が開催された。本展覧会はゲームのあり方やゲーム文化をメディアアートの文脈から捉えなおす試みで、国内外から26作のタイトルが出展。関連シンポジウムや、関連作品の上映などが行われた。

会場風景

会場風景

撮影:木奥恵三

写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]

インディ・ゲームとヴィデオ・ゲーム・アートを巡る展覧会

本展覧会のコンセプトは「ゲームスケープ」に集約される。公式サイトによるとゲームスケープとは「ゲームから見た風景・社会」という意味の造語で、「ヴィデオ・ゲーム(註1)がそれぞれのプレイヤー、制作者にもたらす新たな世界観」の意味で使用されている。単にゲームの歴史などを振り返るのではなく、現実とゲームとプレイヤーの関係性を問い直そうというわけだ。

そのため展示物もインディ・ゲームとヴィデオ・ゲーム・アートに限定するという、思い切った内容になった。インディ・ゲームは個人や少人数で開発されたゲームの総称。ヴィデオ・ゲーム・アートはゲームの文脈や制作技術などを応用したアートの意味で、ゲームエンジン上で制作された映像作品「マシニマ」などが好例。ともに2000年代以後に誕生し、世界的な盛り上がりをみせている。

一般化を経て先鋭化をみせ始めたゲームの展覧会

日本におけるゲームの展覧会は2000年に神戸ファッション美術館で開催された「BIT GENERATION 2000 テレビゲーム展」が最初期のものとして知られる。その後、2004年に国立科学博物館で開催された「テレビゲームとデジタル科学展」などを経て、徐々に全国で開催されるようになった。

もっとも、当時はゲームを公共施設で展示することに対するネガティブな反応があった。ゲームセンターが「不良のたまり場」とみなされるなど、ゲームはサブカルチャーとして社会に浸透したからだ。これは世界的にも同様で、2012年にニューヨーク近代美術館(MoMA)がゲームの収蔵を開始したときも、賛否両論が巻き起こっている。

そのため、当時の展覧会にはゲームをメディアアートや産業技術史の文脈で捉えるなど、テーマ性を前面に押し出すものが多かった。サブカルチャーを取り上げるうえで、ある種のエクスキューズが必要だったのだ。

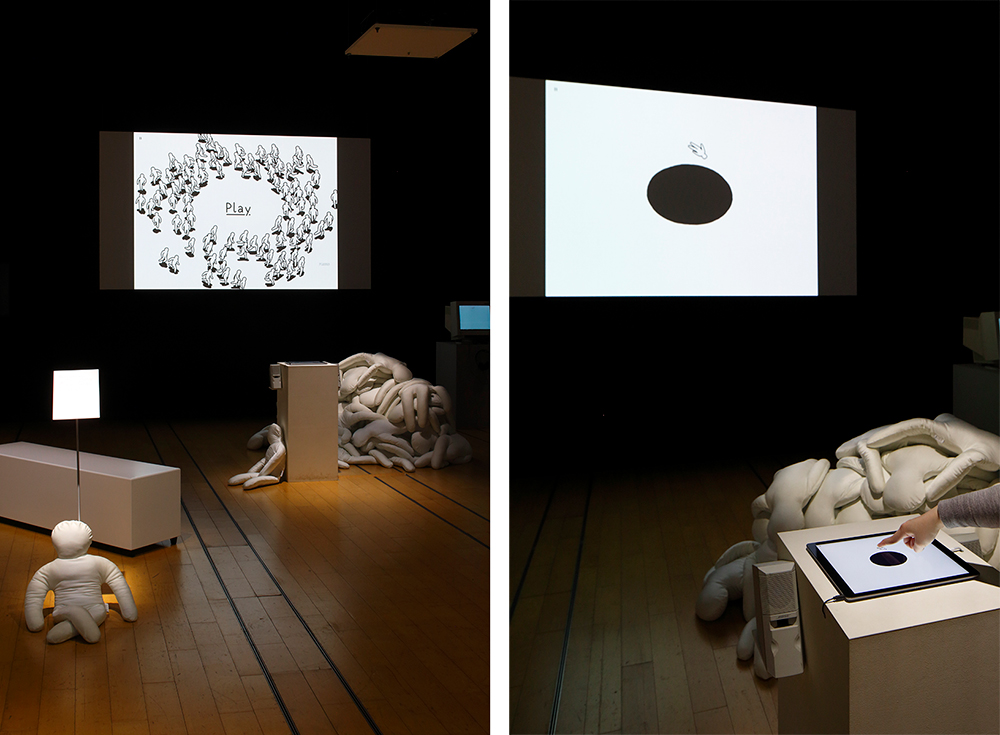

Playables(ミヒャエル・フライ&マリオ・フォン・リッケンバッハ)による開発中の最新作『KIDS』がいち早く試遊展示された

Playables(ミヒャエル・フライ&マリオ・フォン・リッケンバッハ)による開発中の最新作『KIDS』がいち早く試遊展示された

撮影:木奥恵三

写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]

その後、ゲームの展覧会が一般化していくにつれ、こうした状況は変化していく。公共施設でのゲーム展示がみなれた風景になっていくなかで、個々の展覧会が存在意義について声高に主張する必要性が低下していったのだ。それだけに、どこでも同じようなゲーム機やタイトルが並ぶ、代わり映えのしない展覧会が増えた印象もぬぐえない。

こうしたなかで本展覧会のようにメッセージ性の高い、先鋭的な展示が行われたことは、ゲームの展覧会を巡る状況が一周回ってきたような印象を受け、興味深い。それだけゲーム文化が成熟し、ゲームの展覧会が多様性を増してきたのだと思われる。

出展作家と展示作品

下記に出展作家と出展作品一覧を記す。なお、【A】はヴィデオ・ゲーム・アート文脈の作品、【G】はインディ・ゲーム文脈の作品であり、すべて筆者の主観で記している。なお、インディ・ゲーム文脈の作品はPCとタブレットを使用し、実際にプレイできた。ヴィデオ・ゲーム・アート文脈の作品では、プレイアブルなものと映像展示のものが混在しており、なかにはHTC VIVEを使用したVR作品『ZONE EATER』のように、特殊な再生装置を使用するものもみられた。

COLL.EO

『イタリアからの絵葉書』2016年 【A】

ジョセフ・デラップ

『dead-in-iraq』2006-11年、『エレジー:GTA USA 銃 殺人』2018–19年 【A】

ハルン・ファロッキ

『パラレル I–IV』2012–14年 【A】

Giant Sparrow

『エディス・フィンチの遺物』2017年 【G】

イップ・ユック゠ユー

『九龍の憂鬱な一日』2012年、『プラスチック・ガーデン』2013年 【A】

JODI

『SOD』1999年、『Untitled–Game』1998–2002年、『ストリート・リーガル』2004年 【A】

アブドゥッラー・カラム&Causa Creations

『Path Out』2017年 【A】

ミルトス・マネタス

『ミラクル』1996年、『スーパーマリオ・スリーピング』1997年 【A】

デイヴィッド・オライリー

『Mountain』2014年、『Everything』2017年 【A】

Playables(ミヒャエル・フライ&マリオ・フォン・リッケンバッハ)

『Plug & Play』2015年、『Kids』2017–19年、『Coin』2017年 【G】

Playdead

『LIMBO』2010年、『INSIDE』2016年 【G】

ルーカス・ポープ

『Papers, Please』2013年 【G】

谷口暁彦

『何も起きない』2017年 【A】

ジョナタン・ヴィネル

『マルタンは咆哮する』 2013年 【A】

和田淳

『マイエクササイズ』2017-19年 【A】

ブレント・ワタナベ

『サンアンドレアス・ストリーミング・ディア・カム』2015–16年 【A】

山内祥太

『ZONE EATER』2017年 【A】

5つのモニターで表示された世界を見守るインスタレーション『何も起きない』

5つのモニターで表示された世界を見守るインスタレーション『何も起きない』

撮影:木奥恵三

写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]

ゲームと現実とプレイヤーを巡る循環構造

さて、それでは本展覧会はどのようなゲームスケープを示したのだろうか。ポイントは「現実世界」と「ヴィデオ・ゲーム」と「ヴィデオ・ゲーム・アート」の関係性だ。

本展覧会で共同キュレーションを務めた土居伸彰氏と谷口暁彦氏はパネル展示で「ヴィデオ・ゲームをプレイするとは『自我』を捉え直すことでもあるのだ」「(ゲームの)世界は現実の一部でありつつ、現実をオーヴァードライヴさせてみせる実験場のようにも思えてくる」と解説し、三者の関係性が不可分であることを強調している。

これらのコメントや展示内容から、本展覧会では「ゲームは現実を抽象化したもの」であり、そこで使われている技術や構造を活用したものが「ヴィデオ・ゲーム・アート」であること。そして、ヴィデオ・ゲーム・アートが現実世界に影響を及ぼし、さらにそこから新たなゲームが生まれ……という循環構造が浮かび上がってくる。

また、ゲームがプレイヤーによる体験と不可分な存在であることを考えれば、現実世界はゲームに「抽象化」の材料を与え、ゲームはプレイヤーに対して活動の場である「仮想世界」を提供する。そして仮想世界での体験により影響を受けたプレイヤーの自我は、さまざまな行為を通して、現実世界にフィードバックを返していく。そうして変容した世界は再びゲームに抽象化の材料を与え……とも読み解ける。

このことは数あるインディ・ゲームのうち、現実社会との関係性を暗示させたり、ゲームの可能性を広げたりするようなタイトルが選択されていることからも感じられる。出入国管理監となって不法入国者を発見する『Papers, Please』や、ゲームの文脈を残しつつもインタラクティブアートに迫ろうとする『Plug & Play』、ウォーキングシミュレーターの形式で文学に迫ろうとする『エディス・フィンチの遺物』などだ。

入国希望者を「審査」するゲーム『Papers, Please』

入国希望者を「審査」するゲーム『Papers, Please』

これに対してヴィデオ・ゲーム・アートの側では、前述した「マシニマ」の存在が際立っている。核実験場に設置された家屋の中にマネキンを並べ、冷戦を風刺した『プラスチック・ガーデン』は好例。新兵徴用のためにアメリカ陸軍が開発したゲーム『America’s Army』の画面上で、イラク戦争の戦没者情報を重ね合わせたパフォーマンス作品『dead -in-iraq』も、同じ文脈だろう。

ゲームエンジン上で制作された映像作品『THE PLASTIC GARDEN (excerpt)』

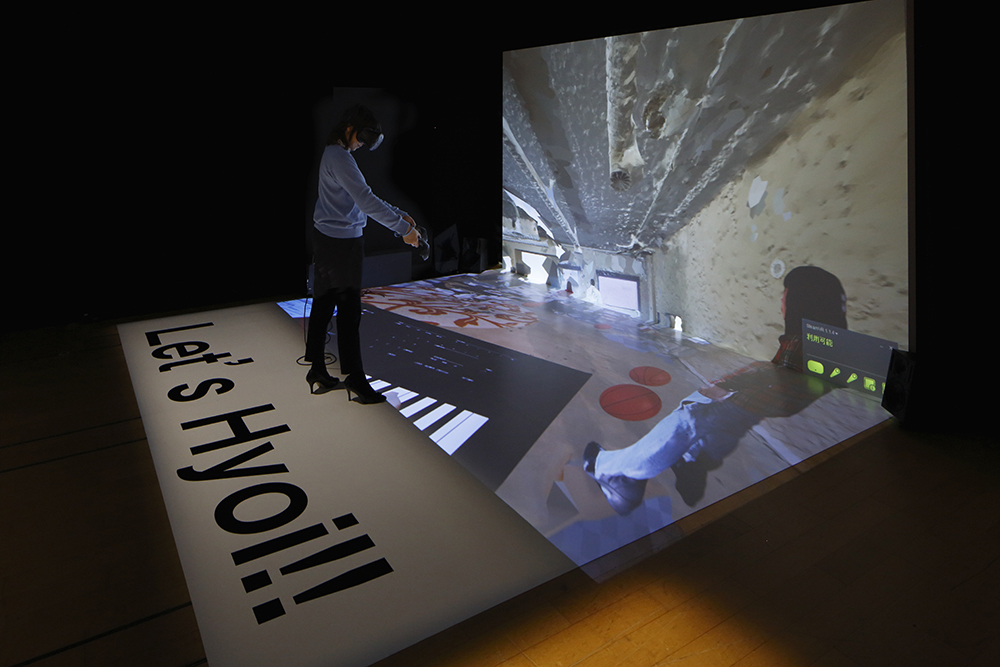

VR HMDを装着してキャラクターに憑依を繰り返す『ZONE EATER』

VR HMDを装着してキャラクターに憑依を繰り返す『ZONE EATER』

撮影:木奥恵三

写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]

ゲームデザイナーは現実を抽象化し、作品を通して批評する

プロジェクターで映された『INSIDE』の映像

プロジェクターで映された『INSIDE』の映像

それでは、この循環構造を逆回転させることはできるだろうか? 現実世界はプレイヤーに「生活空間」を提供し、プレイヤーはゲームに仮想世界のなかで活動するための「仮想身体」を提供する。では、ゲームは現実世界に何を提供するのだろうか。答えは「批評」だ。ゲームが現実の抽象化なら、ゲームデザインは現実を風刺したり、批評したりする行為にもつながるからだ。

実際、創生期のクリエイターは手本となるゲームが存在しなかったため、現実世界の抽象化を通してゲームをデザインしていた。テニスや卓球の抽象化から『ポン』が生まれたり、フィールドアスレチックの抽象化から『スーパーマリオブラザーズ』が生まれたり、といった具合だ。元任天堂でゲーム&ウォッチやゲームボーイを生み出した故・横井軍平氏も、自身を「遊びの漫画家」になぞらえて商品開発をしていたことで知られる(註2)。

やがて、そうしたタイトルのなかから、社会批評性を内包するゲームも生まれていった。日本では『ブロック崩し』として知られる『ブレイクアウト』も、トンネルを掘って牢屋から脱獄を企てる囚人をモチーフとしており、ベトナム戦争直後のアメリカ社会を覆った暗い世相を反映していたと言われる。しかし、ゲーム制作が産業化し、一般化していく過程で、そうした批評性は減少していくことになる。

その結果、ゲームデザインが現実の批評であるという社会認識は乏しいのが現状だ。これにはゲームはテクノロジーの発展で急速に発展し、多様化してきたため、批評的な言説が成熟しにくかった点が背景にある。また、ゲームの市場規模が拡大する過程で、現実の抽象化ではなく、ヒットしたゲームからゲームデザインを再生産する行為が多数派を占めるようになったことも、無縁ではないだろう。

こうしたなか、本展覧会はゲームが持つ批評性について、改めて示した点で意義深いものとなった。もっとも展示を「インディ・ゲーム」に限定したことが、かえってゲームという表現様式が持つ本来の意味や広がりを狭め、来場者に対して「わかりやすくまとめてしまった」と言えるかもしれない。本展覧会をきっかけに、ゲームの持つ批評性について議論が高まることを期待したい。

(脚注)

*1

ヴィデオ・ゲームは「Video Game」の日本語訳で、ゲーム全般をさす。日本ではテレビゲームという呼称が一般的だが、本来は「家庭用テレビに接続して遊ぶゲーム機、または遊び」を意味する和製英語である。また日本のゲーム業界は1970年代から1980年代にかけて、玩具業界(任天堂・バンダイなど)とレジャー業界(セガ・ナムコなど)とPCソフトハウス(ハドソン・光栄など)が相互に関係性を持ちながら発展してきた経緯を持つため、「ヴィデオ・ゲーム」を「家庭用テレビを使わないゲーム=業務用(アーケード)ゲーム」の意味で使用する場合もある。一方、近年ではヴィデオ・ゲームを囲碁や将棋などのアナログゲームと区別する意味もこめて、デジタルゲームと呼称する場合もある。このように日本ではゲームという呼称ひとつとっても混乱がみられる。本稿における「ゲーム」の記述は、ヴィデオ・ゲーム(デジタルゲーム)の意味で使用している。

*2

「私はその頃自分を、世の中で何が流行っているかに目をつけて、それを上手く商品化する漫画家のようなものだと思っていました」(クリエイターの原体験/株式会社KOTO代表取締役社長・横井軍平氏インタビュー、「ゲーム批評」Vol.11、マイクロマガジン社、1996年)

(information)

イン・ア・ゲームスケープ ヴィデオ・ゲームの風景、リアリティ、物語、自我

会期:2018年12月15日(土)〜2019年3月10日(日)

会場:NTTインターコミュニケーション・センター[ICC] ギャラリーA

入場料:一般・大学生500円/高校生以下無料

http://www.ntticc.or.jp/ja/exhibitions/2018/in-a-gamescape/

※URLは2019年2月21日にリンクを確認済み