長い歴史を持ち、現在では一大ジャンルとも言えるグルメマンガ。基本的にモノクロ表現で、音も匂いも、もちろん味もしない、視覚だけが頼りとなるマンガ表現で、どのようにおいしそうに見せるかが腕の見せ所だ。本稿では、〈料理描写〉、〈オノマトペ〉(擬音語・擬態語)〈リアクション表現〉から、その変遷を見ていこう。

グルメマンガの3つの潮流

グルメマンガの歴史を概観すれば、『包丁人味平』(1973〜77、集英社/作:牛次郎・画:ビッグ錠)を嚆矢とする「(プロの)料理人が主人公のバトルもの」が、王道ジャンルとしてまず挙げられる。特に少年誌においては、近年のヒット作『食戟のソーマ』(2012〜、集英社/作:附田祐斗・画:佐伯俊)に至るまで、バトルものの系譜は脈々と引き継がれている。

一方、青年誌において画期的だったのは、1983年の『美味しんぼ』(小学館/作:雁屋哲・画:花咲アキラ)の登場だ。そこでは料理人よりも食べる側が主役となる(「グルメ」という言葉が日本で普及したのもその頃)。さらに1985年連載開始の『クッキングパパ』(講談社/うえやまとち)以降、プロではない「素人が作る料理」も題材となった。

また、『孤独のグルメ』(1994~96・2008~15、扶桑社/作:久住昌之・画:谷口ジロー)、『たべるダケ』(2010~13、小学館/高田サンコ)など、本当に「食べるだけ」の作品、さらに一歩進んで『極道めし』(2006~12、双葉社/土山しげる)、『めしばな刑事タチバナ』(2010~、徳間書店/作:坂戸佐兵衛・画:旅井とり)のように「語るだけ」の作品も登場。料理ジャンルの細分化と複合化も進んでいる。

つまり、歴史上の推移としては、

①プロの料理⇒素人の料理

②「作る」⇒「食べる」⇒「語る」

③料理ジャンルの細分化&複合化

という3つの大きな流れがあるわけだ。それに伴い、呼称も「料理マンガ」⇒「グルメマンガ」⇒「食マンガ」と変化。厳密な定義があるわけではないが、「料理マンガ」は料理をつくる人が主役、「グルメマンガ」は食べる人が主役、そのどちらにも含められない現代の多様な作品を包括的に「食マンガ」と呼べるのではないか。

「おいしそう」な料理描写とは?

そうした進化を経てきたグルメマンガ(食マンガ)は、いかに「おいしさ」を表現してきたか、というのが本稿のテーマである。これまた3つの視点から見てみたい。

まずは、そのものずばり〈料理描写〉。最近はやりの「インスタ映え」ではないが、料理はビジュアルも大事である。しかもマンガは基本的にモノクロ表現。それで「おいしそう」に見せるのは、そう簡単なことではない。

『包丁人味平』や『美味しんぼ』では、料理はあくまでも勝負の素材であり、正直あまりおいしそうには描かれていない。その点、『ミスター味っ子』(1986~90、講談社/寺沢大介)は、文字どおりひと味違う。第1話のカツ丼からして、なかなかうまそうだった。

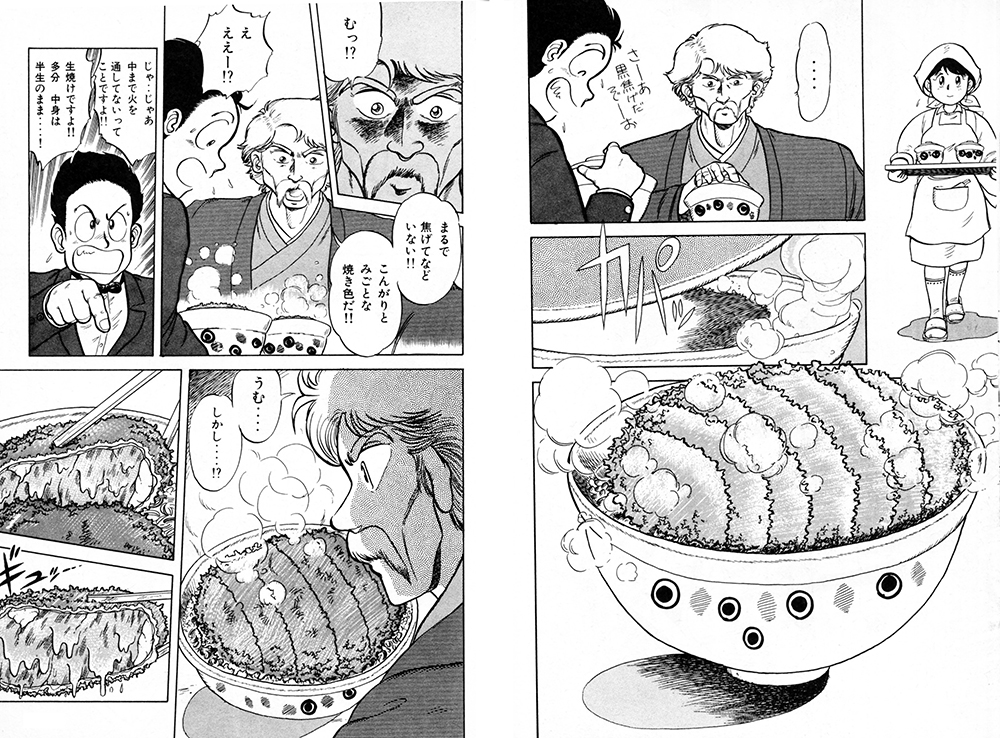

寺沢大介『ミスター味っ子』(講談社漫画文庫)1巻p.29より

寺沢大介『ミスター味っ子』(講談社漫画文庫)1巻p.29より

大ゴマを使い、料理をクローズアップでたっぷり見せる。フタを開けた瞬間の湯気、箸で持ち上げたカツの断面からしたたる肉汁。これはまさに雑誌のグルメ記事やグルメ番組の見せ方だ。今どきのマンガと比べると素朴なタッチだが、見せ方次第でシズル感を出せる好例と言えよう。

『クッキングパパ』も、初期こそ小さい扱いだったものの、徐々に大ゴマでドーンと料理を見せるようになっていく。いわゆる“マンガ的”なキャラクターと比べて、料理描写は写実的。特徴的なのは「照り」の描写だ。実際の料理撮影でも、照り感(ツヤ)を出すために油を塗ったりすることがあるが、同作の料理はツヤツヤを通り越してキラキラ輝いている。

うえやまとち『クッキングパパ』(講談社)51巻p17より

うえやまとち『クッキングパパ』(講談社)51巻p17より

デジタル作画全盛の今、写真を加工して使っているグルメマンガも少なくない。昔に比べれば格段にリアルな料理描写が可能になった。しかし、写真そのままでは画面になじまないし、必ずしもおいしそうに見えないのが難しいところ。いかにマンガの絵としてうまそうに見せるかが腕の見せ所だ。

そこを巧みにクリアしているのが『おとりよせ王子 飯田好実』(2010~16、徳間書店/高瀬志帆)である。お取り寄せ大好きな草食系男子が主人公で、実在のお取り寄せメニューが多数登場。それを調理して食べる主人公の多幸感あふれる一人芝居が最高なのだが、料理そのものの描写も特Aランク。ディテール細かく描く部分と省略する部分のバランス、トーンの使い方、輪郭線の入れ方が絶妙なのである。

高瀬志帆『おとりよせ王子 飯田好実』(徳間書店)1巻p24-25より

高瀬志帆『おとりよせ王子 飯田好実』(徳間書店)1巻p24-25より

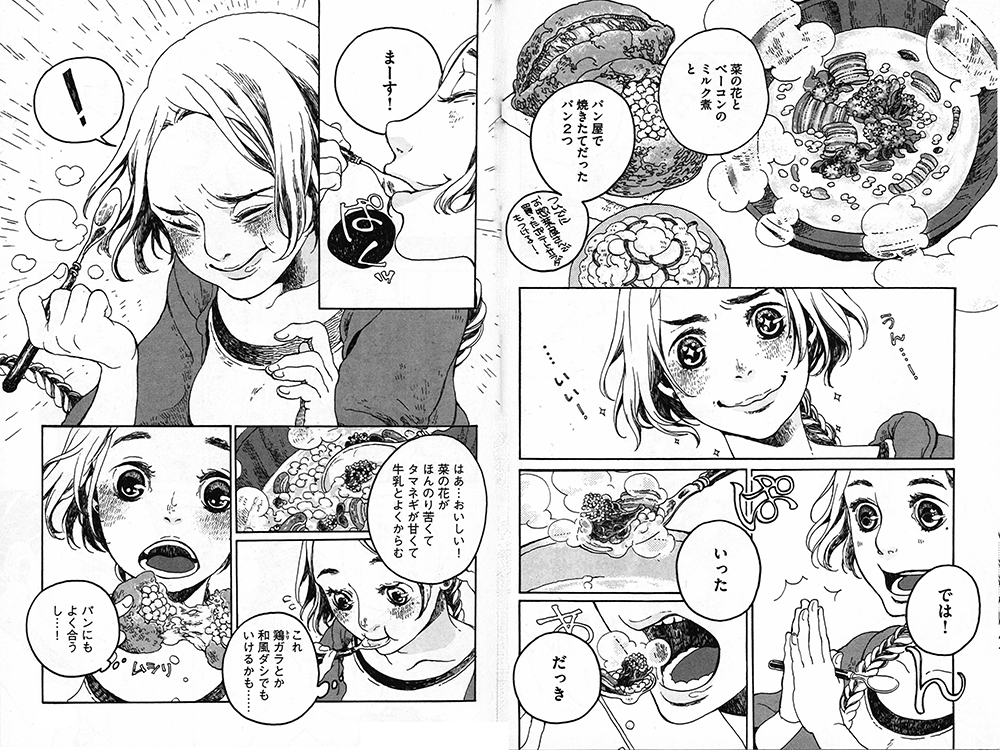

逆に、アナログ的なデフォルメを生かしているのが『オリオリスープ』(2015~17、講談社/綿貫芳子)。主人公はブックデザイナーで、スープ大好き女子。休日はもちろん仕事の合間にも四季折々の素材でさまざまなスープをつくっては食す。菜の花とベーコンのミルク煮、春キャベツと豚肉のミルフィーユ、新じゃがと手羽元のポトフ……と、字面だけでもうまそうなスープが艶のある絵で描かれる。調理過程や食べたときの表情も含めて、生命力にあふれた描写が読み手の食欲をそそらずにおかない。

綿貫芳子『オリオリスープ』(講談社)1巻p16-17より

綿貫芳子『オリオリスープ』(講談社)1巻p16-17より

オノマトペのオリジナリティとシズル感

次に注目したいのは〈オノマトペ〉(擬音語・擬態語)だ。一般に、ものを食べるときの擬音といえば「もぐもぐ」「むしゃむしゃ」「パクパク」「ガツガツ」「ズルズル」といったあたりが思い浮かぶ。料理するときの音なら「ジュワー」「ぐつぐつ」「ザクザク」など。グルメマンガでもその手の擬音を用いているケースは多い。

しかし、そんなお決まりの擬音に飽き足らない作家たちは、より「おいしそう」な音の演出として独自のオノマトペを編み出してきた。たとえば、土山しげるが『極道めし』で描いたかきあげそばのシーンでは、かきあげに〈ジュブジュブ〉とつゆが染みていき、逆にかきあげの油がつゆに染み出す。そのつゆを一口飲んでからおもむろにそばを〈ズゾゾッ〉とすする。もうその音だけでヨダレが出そうだ。

ほかにも、卵かけご飯をかき込む〈ザフッザフッ〉、トンカツにかぶりつく〈ザムッ〉、オムライスにスプーンを入れたときの〈サフッ〉など、オリジナリティある擬音がしばしば登場。腹をすかせた受刑者たちが一斉に飯を食う見開きシーンの擬音の乱打も圧巻だった。

土山しげる『極道めし』(双葉社)3巻p90-91より

土山しげる『極道めし』(双葉社)3巻p90-91より

女の一人酒を描いた新久千映の『ワカコ酒』(2011~、徳間書店)もオノマトペに工夫がある。〈はに〉〈はみ〉〈はも〉〈もこもこ〉〈くにくに〉〈ほぐほぐ〉〈コリンコリン〉〈フモフモ〉〈もくっもくっ〉〈こにこに〉など、食材に合わせて擬音を変えているのである。主人公が酒や料理に満足した際に発する〈ぷしゅー〉という吐息(?)にも〈ぷしゅーん〉〈ぷしゅしゅー〉など微妙にバリエーションがあり、細かく見ていくとおもしろい。

調理音では、五十嵐大介が『リトル・フォレスト』(2002~05、講談社)でウドとミントのフリットを揚げるシーンで用いた〈じがじがじがじがじが〉というのが出色だ。言われてみれば確かにそんな音がする。しかし、それをこのように表記するのはなかなかできることではない。

出来上がった料理の状態を示す擬態語としては、『花のズボラ飯』(2009~、秋田書店/作:久住昌之・画:水沢悦子)の〈ほっふぁあぁあぁ〉〈とぅるるぁぁ〉といった表現も印象的。オノマトペが絵の一部としてシズル感をアップしている。

作/久住昌之・画/水沢悦子『花のズボラ飯』(秋田書店)1巻p13より

作/久住昌之・画/水沢悦子『花のズボラ飯』(秋田書店)1巻p13より

同作には、ほかにも〈サキュサキュ〉〈とぺとぺっ〉〈すぬっ…〉〈そるるっ〉など、オリジナルなオノマトペが多数。質素なふりかけごはんに〈しっそり…〉、野菜炒めをどっさりのせたサッポロ一番塩ラーメンに〈どっさんこっ〉、ワッフルに〈わっふわふぅ〉なんてダジャレ的なものもあるが、それはそれで雰囲気が伝わる。

音そのものは普通でも、おかざき真里『かしましめし』(2016~、祥伝社)は、見せ方で存在感を示す。それぞれにワケありの同級生男女3人が折に触れて集まり、ごはんをつくって食べる。画面からあふれんばかりに擬音が描かれるその食事シーンは、キャラクターたちの表情も含めて、実にうまそうで幸せそうだ。

おかざき真里『かしましめし』(祥伝社)1巻p18-19より

おかざき真里『かしましめし』(祥伝社)1巻p18-19より

多様化するリアクション表現

そして最後は〈リアクション表現〉。テレビのグルメリポーターが自分なりの決めゼリフを考えたりするように、マンガの世界でもさまざまなリアクションが描かれてきた。

『包丁人味平』では、客が「こりゃうめえっ!」とストレートに口に出し、箸やスプーンが止まらなくなる描写でおいしさを表現した。『クッキングパパ』も笑顔で「うまーいっ」というのが定番だ。『美味しんぼ』では、単に「うまい」だけでなく、素材や調理法に関するうんちくと味に対する饒舌な語りでアピール。『孤独のグルメ』の井之頭五郎の独白にしてもそうだが、1990年代ぐらいまではやはり言葉でのリアクションが中心だった。

しかし、2000年代に入りグルメマンガが爆発的に増加し多様化が進むとともに、言葉に頼らない表現も増えてくる。『スパイスビーム』(2007、日本文芸社/深谷陽)では、いろいろツイてない青年がチンピラに追われて怪しげなタイ料理店に逃げ込む。そこで「食欲…無いんだけど…」と思いながらも運ばれてきた料理を一口食べたときのリアクションがすごい。脳髄まで突き抜ける味覚が爆発し、別世界へトリップしてしまうのだ。

深谷陽『スパイスビーム』(日本文芸社)p14-15より

深谷陽『スパイスビーム』(日本文芸社)p14-15より

言葉より表情という点では、『しあわせゴハン』(2013~16、集英社/魚乃目三太)が究極だろう。なんと、セリフも擬音もないサイレント形式。よけいな説明はなくても、表情豊かに食べるキャラクターたちの顔芸が雄弁においしさを物語り、背景のストーリーが泣き笑いを誘う。

魚乃目三太『しあわせゴハン』(集英社)1巻p10-11より

魚乃目三太『しあわせゴハン』(集英社)1巻p10-11より

おいしいものを食べて陶然となる表情を官能的に描くパターンが最近多く、前出『花のズボラ飯』『食べるダケ』はその先駆けだ。『クミカのミカク』(2015~、徳間書店/小野中彰大)、『鳴沢くんはおいしい顔に恋してる』(2015~、徳間書店/山田怜)、『肉女のススメ』(2015~、少年画報社/小鳩ねねこ)といった作品では、料理描写よりもむしろ食べる女子の表情に力点が置かれているようにすら見える。

女性の食事姿に過剰な性的ニュアンスを持たせるのはどうかと思うが、逆に男子の食べっぷりをフェティッシュに描いた作品も増えつつあり、まあ、おあいこか。典型的なのが『めしぬま』(2016~、徳間書店/あみだむく)で、さえない会社員がめしを食うときだけ見せる表情に、周囲の女たちがメロメロになるのだった。

あみだむく『めしぬま』(徳間書店)1巻p10より

あみだむく『めしぬま』(徳間書店)1巻p10より

官能的リアクションといえば、冒頭で触れた『食戟のソーマ』も見逃せない。おいしい料理を食べると男女問わずイメージの世界で全裸となり快感に震える。その描写はかなりエロチックだ(実際、エロ系やBL系の作家がグルメマンガに進出するケースが増えている)。

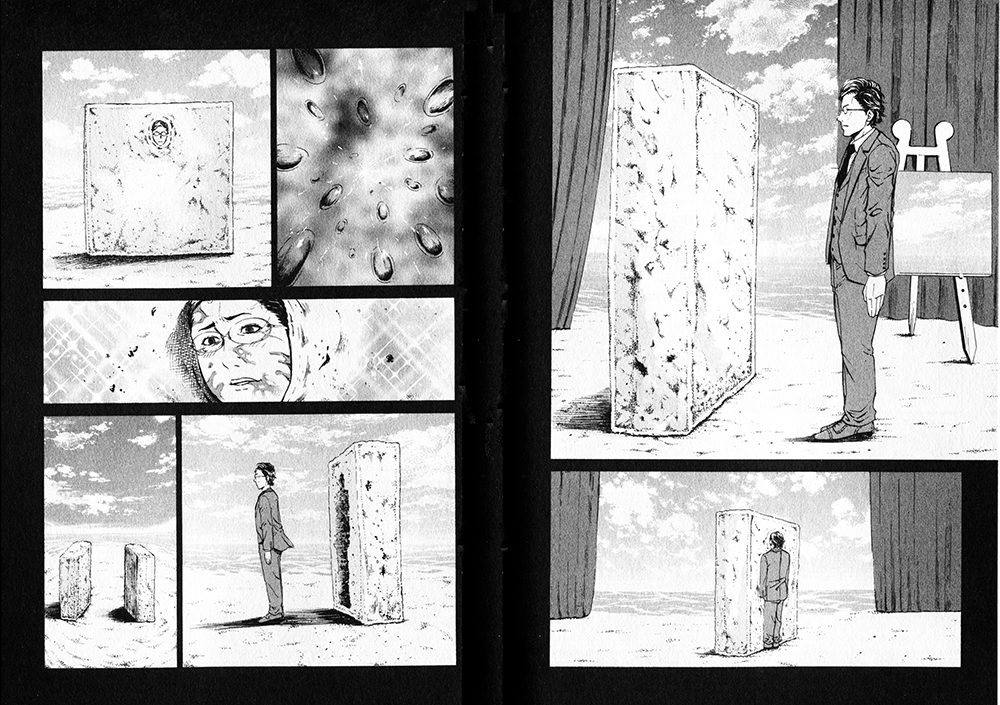

同じイメージの世界でも別の方向に走ったのが『さぼリーマン 飴谷甘太朗』(2014~16、講談社/作:萩原天晴・画:アビディ井上)。クールで有能な営業マンが仕事の合間に甘味処をめぐる。精緻なタッチで描かれるスイーツは垂涎ものだが、さらにすごいのがそれを食べた甘太朗のリアクション。甘味で脳がとろけたかのようなシュールな心象風景が荘厳な雰囲気で描かれるのだ。

作:萩原天晴・画:アビディ井上『さぼリーマン 飴谷甘太朗』(講談社)1巻p42-43より

作:萩原天晴・画:アビディ井上『さぼリーマン 飴谷甘太朗』(講談社)1巻p42-43より

ここまでくると、もうおいしそうなんだかどうだかよくわからないが、今までにない表現に挑戦した心意気は買える。次は何が登場するのか。グルメマンガの表現は、今後もますます進化していくことだろう。