アニメーターの黄瀬和哉は「リアル系」という言葉で形容されてきたアニメーターであるが、ここで言われているリアルとは何だろうか。1995年に発表され、2013年からの新シリーズでは監督も務めた『攻殻機動隊』から、2017年にテレビアニメ化され、2019年には劇場版が発表された『メイドインアビス』に至るまで、絵柄は違えど黄瀬の関わったアニメには、動きによってつくり出した「人間らしさ」が通底しているように思える。この「人間らしさ」がリアルという言葉で享受されているとは言えないだろうか。2018年に刊行された初の画集とともに、黄瀬がつくり出したリアルの所以を探っていきたい。

『黄瀬和哉 アニメーション画集』(株式会社スタイル)表紙

『黄瀬和哉 アニメーション画集』(株式会社スタイル)表紙

1980年代前半に黄瀬和哉というアニメーターのキャリアはスタートした。当時、ロボットアニメを中心に高いクオリティの作画で知られていたアニメ制作スタジオ・アニメアールで、黄瀬は動画マンを経た後に原画マンとして頭角を現し、『赤い光弾ジリオン』(1987)で初の作画監督を務めることとなる。

『赤い光弾ジリオン』DVD-BOXジャケットイラスト。本書pp. 4-5

『赤い光弾ジリオン』DVD-BOXジャケットイラスト。本書pp. 4-5

押井守と黄瀬和哉

黄瀬のキャリアにおける最初の大きなトピックスは押井守監督作品への参加だろう。劇場版『機動警察パトレイバー』(1989)は、押井守が「レイアウトシステム」と呼ばれる制作方法を導入した作品だ。

レイアウトという工程は、演出を高畑勲、設定や構成、原画を宮崎駿が務めた『アルプスの少女ハイジ』(1974)において初めて導入されたといわれている(註1)。当時の慣例としては、絵コンテの次の段階で、アニメーターが背景と原画を描き起こしていたが、絵コンテの次に、背景とキャラクターの動きを1枚の構図として収めたレイアウトと呼ばれる設計図をつくる過程を挟み、絵づくりにおける演出の意図をより仔細に反映しながらアニメーターが作画を行うことを可能とした。

押井はレイアウトを特に重視した。カメラのレンズの画角を反映した遠近法に忠実に背景と人物を描くことがアニメーターには求められた。背景と人物を同一のパースペクティブで細かく描くことが求められ、黄瀬はこれを面倒くさかったとも語っている(註2)。黄瀬はほかにも『機動警察パトレイバー2 the Movie』(1993)や『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995)といった押井守監督作品でも作画監督として重要な役割を果たした。『GHOST IN THE SHELL /攻殻機動隊』においては、実際に海外へのロケハンに赴いて実銃を撃って作画に反映したり(註3)、女性ボディビルダーを参考にしながら主人公・草薙素子の筋肉を描写するなど(註4)、押井の徹底的なリアリティへのこだわりに応える仕事をしている。

しかしながら、黄瀬は一連の押井との仕事においての「リアル」の追求に、のちのインタビューで疑問を呈している。押井の方法論におけるレイアウトづくりの前提にあるのは、カメラのレンズの効果を画に反映することであり、それによって画面には消失点やゆがみが発生する。しかしながら、本来、自分たちの目で見ているものを描きたいのであれば、そのようなレンズの効果は必要がないのではないか、ということだ。黄瀬は「見た目で描いて存在感を出せるのだったら、ちまちまパースをとる必要はありません。絵ならではの嘘をついてしまえばいい」とまで述べている(註5)。

『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』修正原画。本書pp. 40-41

『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』修正原画。本書pp. 40-41

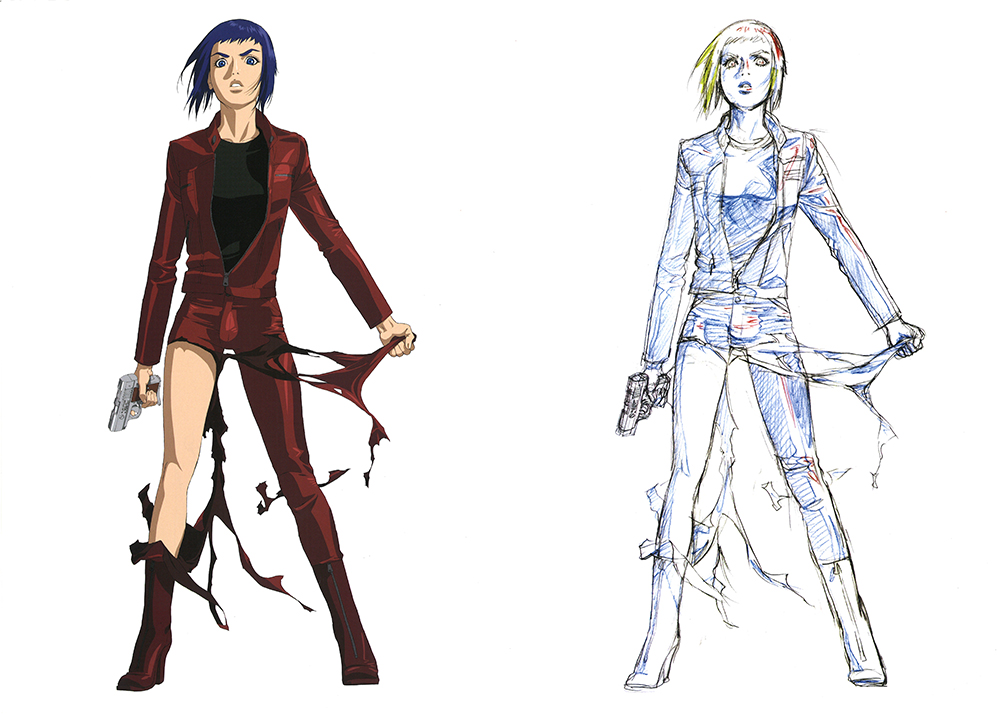

「キャラクターは画であるけれど、生身の存在だと思っている」(註6)と語り、それを生々しいまでに表現しようとする黄瀬のリアルへのこだわりは一貫している。しかしながら、それはカメラのレンズがつくるリアルではないと黄瀬は考えている。劇場作品である『BLOOD THE LAST VAMPIRE』(2000)で黄瀬は作画監督を務めるが、本作が自らの画づくりにおいて転換点であったと述懐する。原作者の寺田克也の画を黄瀬は「コミック調のリアル」と表現しており、ラフを描く際も、寺田による「最終的に描ける人は最初から完成形に近いものが描ける」というアドバイスのもと、ボールペンを使用して迷いなく描いている。

00年代には『イノセンス』(2004)や『スカイ・クロラThe Sky Crawlers』(2008)といった押井守監督作品に必須のアニメーターとして名を連ねる一方、『xxxHOLiC』シリーズ(2006〜)でキャラクターデザインを手がけ、等身が高く手足の長い、デフォルメされたCLAMPの絵柄に挑戦している。黄瀬は『あしたのジョー』シリーズ(1970〜)や『エースをねらえ!』(1973〜)のアニメのキャラクターデザインを手がけた杉野昭夫の絵が好きだと語っており(註7)、実在の人間の骨格に囚われないマンガ的なキャラクターへの思い入れも、この頃より強く表現するようになる。

『BLOOD THE LAST VAMPIRE』雑誌掲載イラスト(左)、ビジュアルドキュメント(右)。本書pp. 76-77

『BLOOD THE LAST VAMPIRE』雑誌掲載イラスト(左)、ビジュアルドキュメント(右)。本書pp. 76-77

リアルはキャラクターから生まれる

2013年、黄瀬は『攻殻機動隊 ARISE』で初の総監督に抜擢される。同時にキャラクターデザインも務め、作品づくりの土台に関わるようになる。これまで描かれてこなかった主人公・草薙素子の若い時代を描いた本作においては、既存のキャラクターを再構築する必要があり、素子の造形部分でも前髪を大幅に短くするなど、キャラクターデザインで新たなアプローチを行っている。また、キャストを一新するという大きな判断も黄瀬により行われた(註8)。シリーズを通して人気の高いキャストを変えてでも、新しいキャラクターによって新しい作品を自分の手でつくっていきたいという黄瀬の思いがうかがえる。『黄瀬和哉 アニメーション画集』に収録されている素子のキャラクターデザインを見ても、押井監督時代とは異なり、『BLOOD THE LAST VAMPIRE』とも似たマンガ的なニュアンスが取り入れられたものであることがよくわかる。

『攻殻機動隊 ARISE』イベント用イラスト(左)、同ラフ。本書pp. 206-207

『攻殻機動隊 ARISE』イベント用イラスト(左)、同ラフ。本書pp. 206-207

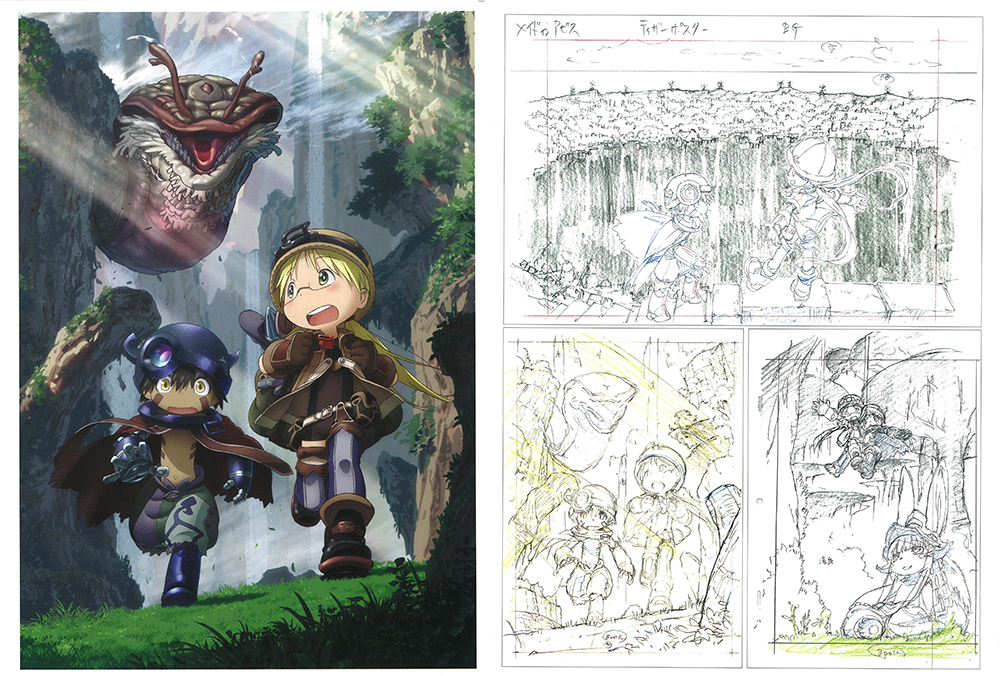

さらに2017年、つくしあきひとによる同名マンガをアニメ化した『メイドインアビス』で、黄瀬はキャラクターデザインを務める。2019年1月に劇場版も公開されている。本作のキャラクターデザインは、これまで黄瀬が手がけてきた作品と比しても、大幅にデフォルメされたものだ。黄瀬も「丸っこいキャラクターも描いていて楽しかったですね。ただ、肩幅がなくて、身体が細いので、頭が大きくてバランスをとるのが難しいんです」(註9)と語っている。どんな造形になろうとも、よろけるときの重心の移動や、駆け出すときの体の重みなど、キャラクターに宿った実在感は、黄瀬のこれまでの仕事と変わらず息づいている。

『メイドインアビス』キービジュアル(左)、ティザービジュアルラフ(右上)、キービジュアルラフ(右下2点)。本書p. 231、234

『メイドインアビス』キービジュアル(左)、ティザービジュアルラフ(右上)、キービジュアルラフ(右下2点)。本書p. 231、234

押井守が作画に要求する、レンズに写った像を写し取るという意味でのリアリティに応えるには、当然卓越した技術が求められる。黄瀬はそこに応えられたが故に、「リアル系のアニメーター」として知られることになった。しかし、黄瀬にとってのリアリティは、本来は違うところにあったことが、そのキャラクターづくりの変遷を確認していくとよくわかる。

『メイドインアビス』のデフォルメされたキャラクターたちの動きには、黄瀬が追求し続けた、リアルの粋が集まっているといえる。アニメにおけるリアリティとは、止まっているキャラクターの一枚絵が実在のレンズの描写に近いということではなく、卓越した技術による動きに担保されたキャラクターの存在感である。黄瀬の仕事からは、そんな意思を強く感じることができる。

(脚注)

*1

叶 精二「高畑勲演出論 アニメーションの本流への復帰」、高畑勲・宮崎駿作品研究所

http://www.yk.rim.or.jp/~rst/rabo/takahata/ensyutsu.html

*2

「「攻殻機動隊」25周年リレーインタビュー 黄瀬和哉 前編 レイアウト・システムの功罪」、アニメハック

http://anime.eiga.com/news/101482/

*3

「「攻殻機動隊」25周年リレーインタビュー 黄瀬和哉前編 レイアウト・システムの功罪(2)」、アニメハック

http://anime.eiga.com/news/101482/2/

*5

「「攻殻機動隊」25周年リレーインタビュー 黄瀬和哉 前編 レイアウト・システムの功罪(2)」、アニメハック

http://anime.eiga.com/news/101482/2/

*8

「「攻殻機動隊」25周年リレーインタビュー 黄瀬和哉 後編 現場の頑張りをみてもらいたい」、アニメハック

http://anime.eiga.com/news/101517/

(作品情報)

『黄瀬和哉 アニメーション画集』

著者:黄瀬和哉

出版年:2018年

発行元:株式会社スタイル

©2018 黄瀬和哉

©2018 株式会社スタイル