メディアアートを学べる学校を、大学教員の対談で紹介するシリーズ。第1回は日本の美術大学で最初に情報デザイン学科が生まれた多摩美術大学。1学年約120人を有する学科は、入学時からメディア芸術コースと情報デザインコースにわかれている。大きくわけるならば、前者はアート、後者はデザインともとれるが、実際のカリキュラムや卒業生の進路は必ずしもそうではない。その実態と学科の歴史を2人の教員に聞いた。

久保田晃弘氏(左)と宮崎光弘氏(右)

久保田晃弘氏(左)と宮崎光弘氏(右)

アートとデザインが融合した領域

多摩美術大学(以下、多摩美)に情報デザイン学科ができたのは1998年ですが、当時は情報デザイン分野の先駆け的存在でした。久保田先生はメディア芸術コース、宮崎先生は情報デザインコースの専任教員ですが、お2人は情報デザイン学科にいつごろから関わられているのでしょうか。

久保田晃弘(以下、久保田):1998年に情報デザイン学科の立ち上げと同時に多摩美に来たので、21年目になります。それまでは東京大学の人工物工学研究センターにいました。学科ができたときの課題は、美術教育にデジタルメディアをどう取り込むかでした。エンジニアがデジタルメディアをアートに応用するのではなく、美術教育やデザイン教育という柱のなかに、デジタルメディアやコンピュータネットワークを入れていく。ただ20年も経つと「デジタルメディア」は技術的にも社会的にも大きく変化しました。

宮崎光弘(以下、宮崎):私は情報デザイン学科ができて8年目に専任教員になりました。それまで10年以上、多摩美の造形表現学部で非常勤講師を担当し、株式会社アクシスでデザイン誌やウェブサイトのアートディレクションを本業としていました。アクシスは、業界のなかではいち早くコンピュータによるデザインを取り入れていました。いまでこそデスクトップパブリッシング(DTP)は当たり前になっていますが、当時はまだやっているところは少なくて、それを教えてください、と言われて造形表現学部に呼ばれました。それから10年以上経って、情報デザインコースに専任教員として着任しました。

情報デザインコースではインターフェイスデザインやインタラクションデザインなどを教えてきましたが、2016年より担当している科目は「社会デザイン領域」といいます。デザインとテクノロジーをベースに社会の課題に対してできることは何かを探っています。でも久保田先生に今回の対談のお誘いを受けて「メディアアートという題材なのに僕でいいんですか?」と聞いてしまいました。

情報デザイン学科メディア芸術コースの授業。写真左から2番目が山口崇洋氏(非常勤講師)、その隣が谷口暁彦氏(専任講師)

情報デザイン学科メディア芸術コースの授業。写真左から2番目が山口崇洋氏(非常勤講師)、その隣が谷口暁彦氏(専任講師)

久保田:メディアアート=テクノロジーアートではないんですよね。メディアはひとつの環境だとすると、技術よりも人間や社会の問題のほうが大事だと思います。宮崎さんを対談相手に選んだのは、そうした思いからです。

宮崎:そう考えると、多摩美は情報デザイン学科のなかに、メディア芸術コースと情報デザインコースがある。アートとデザインが同じ学科にあるのはユニークだと思います。

久保田:ひとつの学科のなかにアートとデザインがあるということは、それらの境界領域であり融合領域になっているということです。工学、アート、デザインなどさまざまな領域をつなぐことができる。社会全体の流れと同じです。振り返ると、いかにカリキュラムを時代に並走させるかを模索してきた20年でした。

海外からのゲスト、ライブコーディングの第一人者アレックス・マクリーン氏を迎えて行われたライブコーディングワークショップ(2018年)

海外からのゲスト、ライブコーディングの第一人者アレックス・マクリーン氏を迎えて行われたライブコーディングワークショップ(2018年)

工作室での制作風景(2018年)

工作室での制作風景(2018年)

数字では測れないリサーチの重要性

情報デザイン学科が生まれて20年以上経つなかで、教育現場で特に感じられる変化とはどのような点でしょうか。

久保田:現在は自分が経験できないことも考えてデザインしなければいけない、多様な社会になりました。そう考えると、この20年くらいの動向としては、リサーチがより重要になってきたのではないでしょうか。これまでは手を動かすことやものをつくることを中心に、カリキュラムや指導も組まれていましたが、リサーチすることがデザインには大事だと改めて感じています。アートの分野でも同様です、自分が見ているもの、感じているものに対する疑いを持ち、自らに対する批判的な思考ができることが必要不可欠です。

宮崎:デザインの世界では、生活者のニーズを知るために定量的なマーケティングリサーチを活用することがよくありますが、最近では数値では測れない定性的なリサーチや生活者の行動を丁寧に観察することがより重要になってきています。その手法は大学のデザイン教育においても行われるようになりました。

宮崎氏がアートディレクションを手がけたデザイン誌「AXIS」の表紙インタビューをまとめた書籍『AXIS THE COVER STORIES—Interviews with 115 designers』(株式会社アクシス、2018年)

宮崎氏がアートディレクションを手がけたデザイン誌「AXIS」の表紙インタビューをまとめた書籍『AXIS THE COVER STORIES—Interviews with 115 designers』(株式会社アクシス、2018年)

久保田:アートは最初から定量化できないものの代表例でした。ビジネスの文化の違いかもしれないけれど、大学が持つひとつの精神として、ひとつの価値観で判断せず、マイノリティーを大切にする、というアプローチは、失ってはいけない部分ですね。

リサーチといえば、特に最近は文化人類学の重要性が増しているのではないかと思います。僕らのコースにはフィールドワークや写真を専門とし映像人類学を進める港千尋先生がいて、よく話をします。90年代はプロトタイピング(筆者註:工学分野でモデル制作と検証を繰り返して開発する手法)の重要性が社会に認識され、それを使用し評価する、製品のユーザーという限定的なコミュニティが生まれました。しかし現在では、ユーザーという小さなコミュニティではなく、社会全体を見なくてはなりません。インターネットやSNSも普及し、社会の脆弱性が増しています。もちろん初めにドローイングやエスキースを描き、試作制作をする、という基本的な流れは今でも必要な場合がありますが、それだけではデザインの半分にも満たないと思います。

宮崎:複雑な社会に向けて、自分が考えていることを投げかけたときに、何が起こるのかは未知なところがあります。それを大学のなかで実験的に行って体験できるのが産学共同プロジェクトのよさだと思います。

久保田:例えば、食品飲料メーカー・ネスレ日本株式会社との産学共同プロジェクトを、生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻の濱田芳治先生と宮崎先生、僕の3者で取り組んだことがあります。研究して論文を書くためのリサーチと、こうした学際的、実践的なプロジェクトで扱うリサーチはかなり違う。こうした多様な実験が行えるのも美大である多摩美の特徴です。

ネスレ社への学生プレゼンの様子(2016年)

ネスレ社への学生プレゼンの様子(2016年)

「問」いを「学」ぶ

宮崎:3人の教員はみな専門領域が違うので、教員自身がおもしろがって取り組んでいたので、それを学生たちが見てもおもしろかったのではないでしょうか。濱田先生はプロダクトデザイン、久保田先生はメディアアート、僕は情報デザインが専門だから、作品に対する3人のコメントは当然異なります。正解がひとつではなく多様な視点を学べることが美大のおもしろさかもしれないですね。

久保田:教員は学生に、つい「教える」と言ってしまいますが、それは単なる知識や技術の伝授ではありません。ネットや図書館にも知識はありますし、技術は学外でもどこでも学べます。僕ら自身がどのように学んでいるのか、という姿を見せることで、新しいものごとの学び方を伝えたいと思っています。僕は、他学科との共同プロジェクトを「学内FD(=ファカルティ・ディベロップメント)」と呼んでいて「教員にとっての勉強の場」でもある、と大学側に言っています。学ぶことに、教員と学生の区別はありません。教員はまず、学生たちに優れた学び方を見せてあげなければなりません。

産学共同プロジェクトには、どのような課題で取り組んでいらっしゃるのですか。

宮崎:従来の一般的なデザイナーの仕事は、「製品をデザインしてください」「広告をデザインしてください」というクライアントからのオーダーがある。それにとどまらず、例えばネスレのプロジェクトだったら「新しいコーヒー体験とは?」と課題から考えます。今のデザインの世界は、課題解決ではなく課題発見に移行してきています。課題をいかに発見できるか、再定義できるかが重要ではないかと思います。アートの領域は問いを生み出すレベルが高いので、情報デザインコースがメディア芸術コースに学ぶことは多いです。

久保田:一般大学の教育の場合、教員や研究室があるテーマを持っていて、その大いなる目標に向かってメンバーが分担し、協力して研究することが多い。しかし美術大学の場合、テーマは常に学生の側にある。「これをやらねばならない」という目標を与えるのではなく、「あなたは何がやりたいのか」ということを4年間問いかけ続ける。教育の場としては、学生が自分の可能性をどのように発見できるかが試されている。4年間を経て「私はこれをやりたい」といえるようになれば、たとえその後自分自身や社会が変化したとしても、ひとりでやっていけるようになる。それが、最終的なゴールのひとつかもしれません。

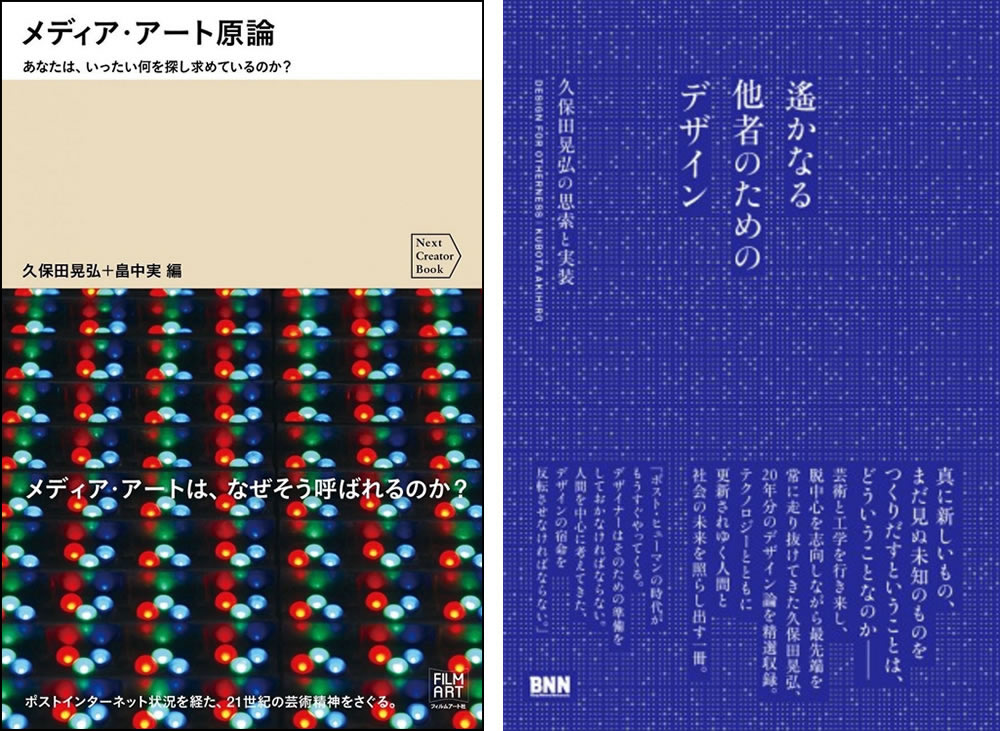

久保田氏の著書。左は久保田晃弘・畠中実編『メディア・アート原論 あなたは、いったい何を探し求めているのか?』(フィルムアート社、2018年)、右は久保田晃弘『遙かなる他者のためのデザイン 久保田晃弘の思索と実装』(ビー・エヌ・エヌ新社、2017年)

久保田氏の著書。左は久保田晃弘・畠中実編『メディア・アート原論 あなたは、いったい何を探し求めているのか?』(フィルムアート社、2018年)、右は久保田晃弘『遙かなる他者のためのデザイン 久保田晃弘の思索と実装』(ビー・エヌ・エヌ新社、2017年)

宮崎:毎年、入学式で話すことがあります。「大学は何をやるところだと思いますか? それは『学問』をするところです」というと、美大なのに学問?、と新入生はびっくりする。でも「それは『問』いを『学』ぶということです」と話します。高校生までは答えを学んできた。でも大学は問いを学ぶところだ、と。

久保田:そのためにも多様な意見が交わされる場が必要です。僕がひとりで教えていたら、学生に「ここは青がいいね」というと「わかりました」と青くしてしまうかもしれない。でも宮崎先生が「赤がいい」、濱田先生が「緑がいい」といったら、学生は「黄色にしました」と言うかもしれません。学生にとって必要なのは、ものごとを自分で選んだという自覚と、それを最後まで引き受けることです。

大学を選ぶときは、学校の公式ウェブサイトに書いていないことをぜひ見てほしいなと思います。今では、どの大学のウェブサイトを見ても、いい教員がいて、いいカリキュラムがあって、いい施設がある、と書かれています。しかし、大学の実情としては、どれひとつとして同じものがない、不揃いな名店街です。そこでしか食べられないおにぎりがあり、買えない服がある。高校生には自分に合うおにぎりや服が何なのかを、見極めようとしてほしい。大学全体の理念や目標ではなく、まず個々の教員の仕事こそを、掘り下げて調べてみてください。

情報デザイン棟・芸術学棟

情報デザイン棟・芸術学棟

撮影協力=株式会社アクシス

写真提供=多摩美術大学

(information)

多摩美術大学 情報デザイン学科 メディア芸術コース・情報デザインコース

八王子キャンパス(大学院・美術学部)

192-0394 東京都八王子市鑓水2-1723

042-676-8611(代)

https://www.tamabi.ac.jp/dept/id/

※URLは2019年10月16日にリンクを確認済み

| file1. 後編▶ |