長編アニメーション映画『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』が2019年12月、公開された。これは、2016年11月に公開された片渕須直監督による映画『この世界の片隅に』の映像に、新たに250カットを超える場面を追加して制作された新作である。本作はそのまま観賞しても充分に楽しめるだけでなく、前作との比較によって新たな見方ができる映画でもある。2016年の『この世界の片隅に』と比較して今回公開された『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』は、どのような点が新しく追加され、それによってどのような映画として生まれ変わったのか。ここでは両作の原作となった、こうの史代氏によるマンガ版「この世界の片隅に」を視野にいれることで、2019年版のインパクトを見通してみたい。

「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」キービジュアル

「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」キービジュアル

© 2019こうの史代・双葉社 /「この世界の片隅に」製作委員会

原作マンガと長編アニメーション映画

こうの史代氏による『この世界の片隅に』(以下原作マンガ版)、2016年の劇場アニメーション映画『この世界の片隅に』(以下2016年版)、そして今回の新作映画『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』(以下2019年版)について基本的な情報を時系列に整理してみよう。

まず、こうの氏による原作マンガ版は雑誌「漫画アクション」(双葉社)に2007年から2009年に連載され、単行本は上・中・下巻(2008〜09年)が発行されている。こうの氏は、2004年の『夕凪の街 桜の国』(双葉社)の単行本刊行をきっかけに、「新しいタイプの原爆マンガ」を描いたとして数々のマンガ賞を受賞するなど、マンガファンだけではなく評論家などにも高く評価されてきたマンガ家である。『夕凪の街 桜の国』が原爆投下から10年後以降の広島を舞台としたのに対し、『この世界の片隅に』では原爆投下以前の広島(呉)に生きる女性を描いたということで注目を集め、多くの読者に衝撃を与えた。

こうの史代『この世界の片隅に』上(双葉社、2008年)表紙

こうの史代『この世界の片隅に』上(双葉社、2008年)表紙

その後、『この世界の片隅に』は映画化、2016年11月12日に公開された。声優に女優ののん氏らを迎えたこの映画は、累計興行収入27億円、観客動員数210万人を突破し、ミニシアター系の映画としては異例のヒットを記録。そして公開から1日も途絶えることなく、2019年版が公開されるまで3年以上もロングラン上映を成し遂げたのである。また、制作にかかる資金やプロモーション費用の一部をクラウドファンディングで調達し、最終的には、3,000を超えるサポーターから4,000万円近くの額を集めたという。

そして、2019年12月20日には新作が公開された。本作は前作の映像を残しながら、新規シーンが追加されたことにより、上映時間は2016年版の2時間9分からさらに伸び2時間48分となった。

それではなぜ、同じタイトルの映画をその大半を残しながら再度制作することになったのか。2016年版は原作マンガに基づきながらも、単行本全3巻分のボリュームを一本の劇場版映画としてまとめるため、主人公すずと夫の姉径子の2人のあいだの物語を中心に物語が構成されていた。そのため、原作マンガ版では重要な人物として扱われていた白木リンという遊郭で働く女性についてのエピソードが大幅にカットされていた。今回、3年の年月をかけ新たに制作された2019年版は、アニメーション映画としてはかつてない長尺の映画としてつくることで原作マンガ版に沿ったストーリーの流れが再現されただけではなく、さらに原作マンガ版にないシーンをも追加している。

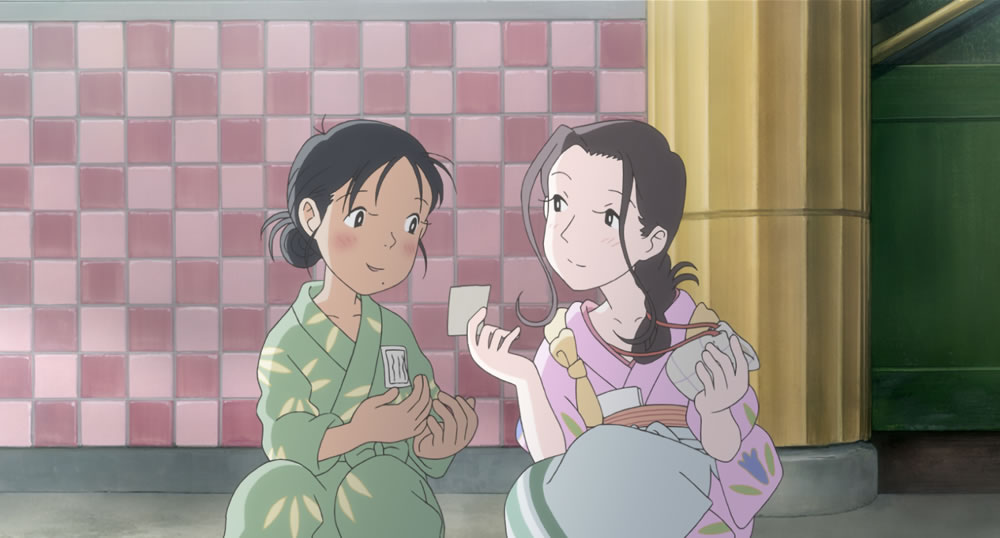

すずとリン

すずとリン

© 2019こうの史代・双葉社 /「この世界の片隅に」製作委員会

2016年版では、主に主人公すずの半生を追いながら、戦時下でも続いていく炊事、洗濯、裁縫などの小さな生活の実感や体験、人々が関わり合っていく姿に焦点が当てられていた。一方2019年版では、それに加えて2016年版では深く触れられなかった女性としてのすずの複雑な感情や葛藤を描写するシーンが追加され、より「大人向け」な印象を受ける。また、2016年版でも感じさせられた「人が自分の居場所を見つけること」というテーマを、リンとすず、リンとすずの夫・周作との関係性を中心にそれぞれ立場の異なる登場人物たちの人生や思いを掘り下げ、多面的に捉えることができるような作品に仕上がっているのである。

「マンガ」と「アニメーション」というメディアの違いを乗り越える

原作マンガ版は、マンガというメディアの特性とストーリー、そしてすずが絵(マンガ)を描くという設定が非常にうまく絡み合い、独特の読書効果を生み出している作品といえる。通常のストーリーマンガには見られないような表現上の工夫、例えば特徴的なコマの使い方、筆致を残した線描、反復的表現などがみられ、そしてそれらの表現により、通常のマンガよりも、マンガの表現メディアとしての特性を際立たせ、通常の読み方を異化しているのである。

木炭で描いたような質感の線

木炭で描いたような質感の線

こうの史代『この世界の片隅に』下、双葉社、2009年、pp. 106-107

© こうの史代/双葉社

一般的にマンガを読むときは表現そのものを意識せずに(透明化し)、ストーリーやキャラクターに没頭する読み方をするが、『この世界の片隅に』の場合は、繰り返し「これはマンガである」と意識し、何度もページを戻り読み返すという反復的な読み方をすることになる。さらに、すずが絵やマンガを描くことを得意としているという設定や、読者の視点と主人公の視点を同一化させる手法によって、すずが描いた絵がマンガの世界と重なり合い、彼女が体験している「世界」のさまざまなものに読者が自分の手で触れているような感覚をももたらすのである。これは、マンガならではの手法である。

一方でこのような原作マンガ版のしかけは、アニメーションではなかなか再現しにくい。アニメーションの場合、基本的に観者が視聴時間をコントロールできず、ひとつの場面をじっくり見たり巻き戻したりすることに向いていない。さらにアニメーションは、マンガと比べて色や動き、音があることで表現そのものに意識を向けるよりストーリーに入り込みやすい。そこで、片渕監督は単に原作マンガ版をそのまま映像化するのではなく、アニメーション特有の表現と効果をもって原作マンガ版の試みをより多くの人々へ伝えることに挑戦したといえる。

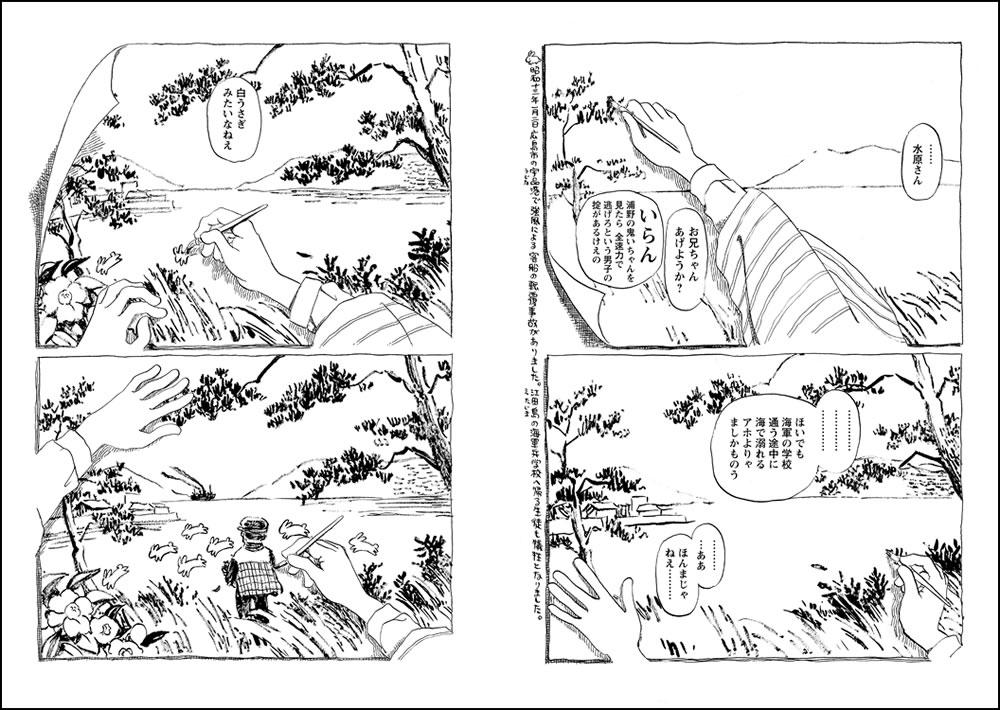

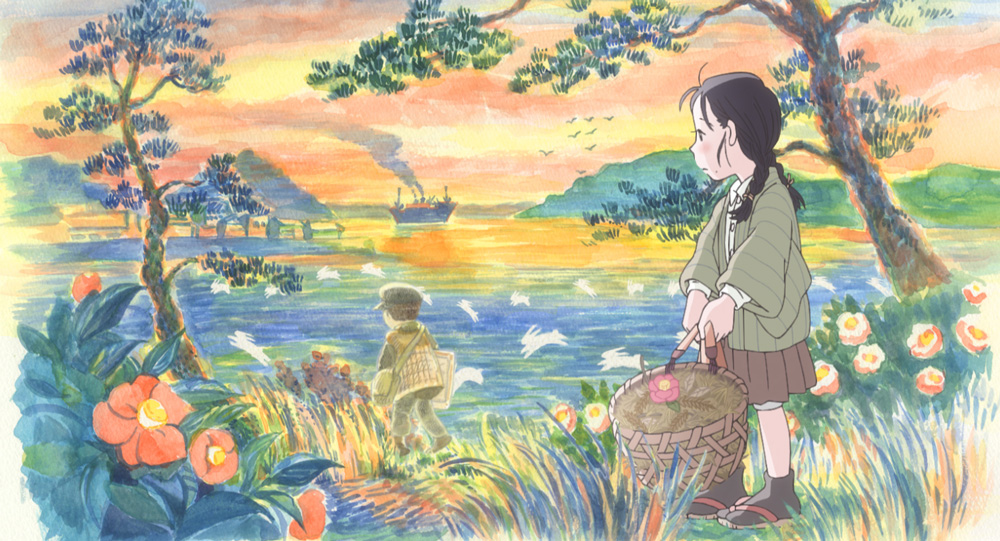

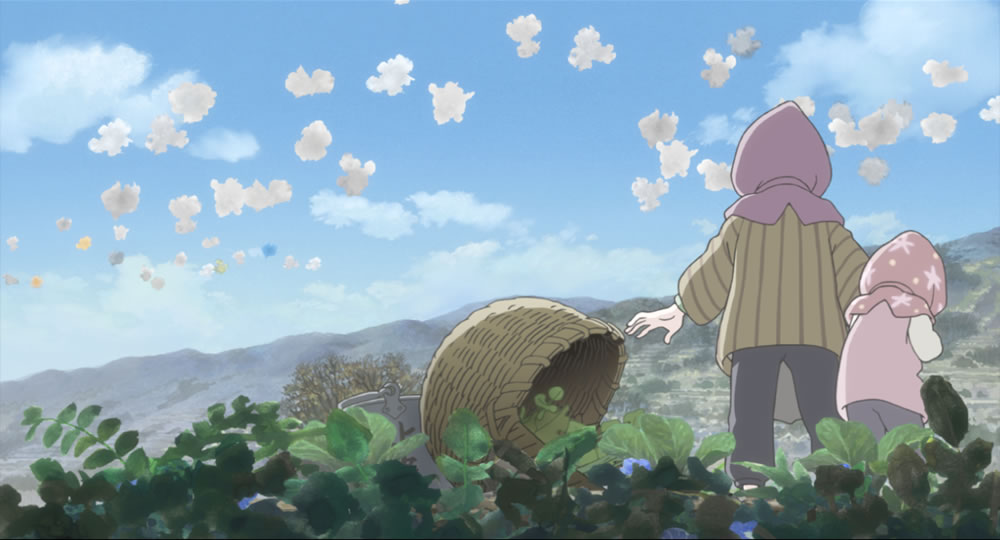

まず、原作マンガ版では、作品中のすずが描いたマンガがそのまま作中に登場する場面がよく登場する。例えば、幼なじみの水原の絵を代わりに描く「波のうさぎ」の場面では、すずの描く絵とコマが同一化し、すずの筆を持った手と紙面だけがクローズアップされている見開きがある。劇場版では水彩画のような鮮やかな着彩で、水原がすずの絵の中に入り込んでいくような効果で表された。これは、カラー彩色が可能なアニメーションの特性を生かしている。

「波のうさぎ」のシーン

「波のうさぎ」のシーン

上[マンガ版]:こうの史代『この世界の片隅に』上、双葉社、2008年、pp. 46-47

© こうの史代/双葉社

下[劇場版]:© 2019こうの史代・双葉社 /「この世界の片隅に」製作委員会

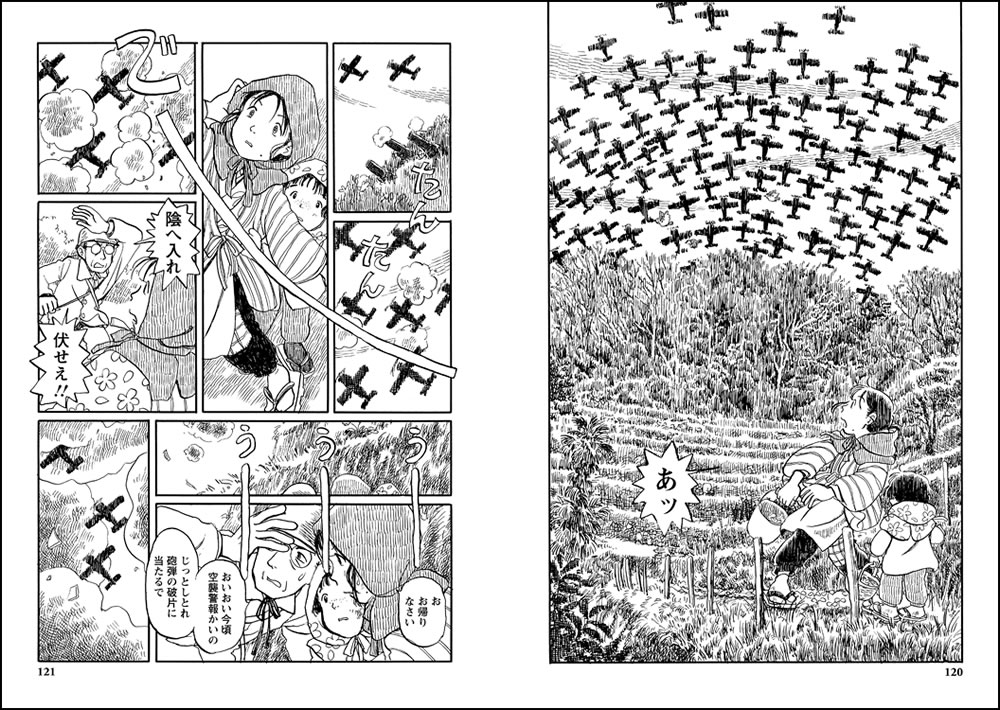

さらに1945年3月の呉初空襲の場面は、原作マンガ版では大群の飛行機が細かい線を重ねて表現するカケアミ(美術用語でいうハッチングに近い)技法で描かれているが、劇場版では着色と動きの要素を生かし、砲弾が空に絵の具をちりばめるように表現されている。これは、「今、絵の具があれば…(この風景を描き残せるだろう)」というセリフが続くことが示すように、すずの見る世界と、すずが絵を描くという行為が繋がっていることを示唆する。

戦闘機を見上げるすず

戦闘機を見上げるすず

上[マンガ版]:こうの史代『この世界の片隅に』中、双葉社、2008年、pp. 120-121

© こうの史代/双葉社

下[劇場版]:© 2019こうの史代・双葉社 /「この世界の片隅に」製作委員会

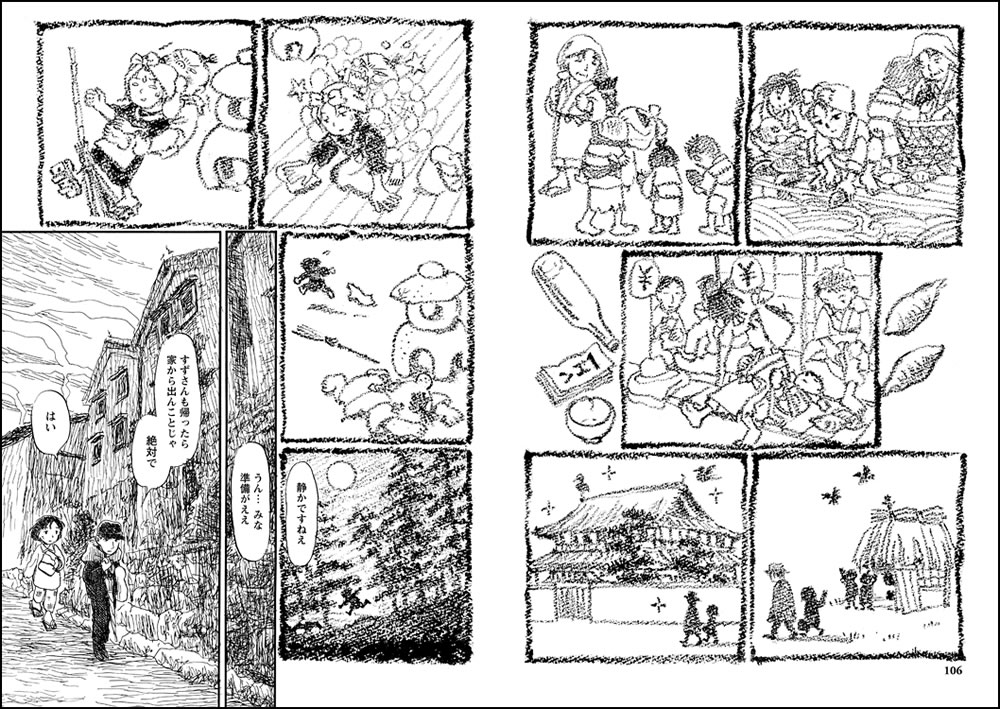

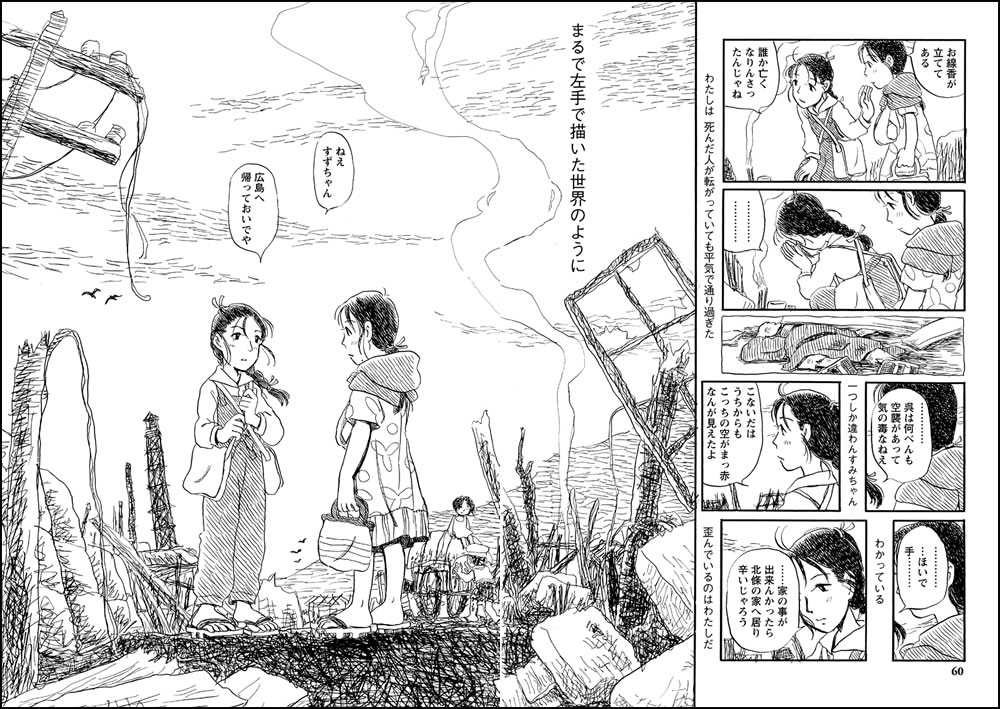

原作マンガ版のなかでもっとも「描く」というモチーフの効果が生かされているのが、下巻の前半ですずが不発弾の爆発により右手を失う場面とその後の記述である。すずが右手を失った後、マンガの背景の描線が歪んでいくのである。ストーリーのなかで絵を描いていた右手が失われた後の場面では、作者自身が左手で背景を描いていたのだった(註1)。読者は、稚拙にみえる背景やオノマトペに違和感を覚えるようになるが、先を読み進める。そして、「歪んでいるのはわたしだ まるで左手で描いた世界のように」(註2)というすずの内語が表されることにより、「右手で描かれた通常の世界=すずの正常な精神状態」と、「右手を失った後の左手で描かれた世界=歪んだすずの精神状態」が、表現上でも表されていると気付くのである。そこで読者はまたページを戻り右手を失った場面以後、マンガの背景が左手で描かれていることを確認することができる。この場面は、劇場版でも、左手で描いた絵を使って、すずの精神的ショックを視聴者に体感させているが、原作マンガ版とは違った表現になっている。

実際に左手で描かれた背景

実際に左手で描かれた背景

こうの史代『この世界の片隅に』下、双葉社、2009年、pp. 60-61

© こうの史代/双葉社

こうした、「手」や「描く」というモチーフとマンガ/アニメーションのメディア的特性を生かした表現効果によって、視聴者は自分がその世界に生きていたとしたら、と想像し、遠く感じていた過去の出来事を自分と繋がった世界の出来事だと感じるようになる。2016年版が公開された後、SNS上に「現在すずさんが生きていたとしたら……」という設定のファンアートが散見されたのも、原作マンガ版と劇場版の双方において、読者・視聴者が「本当にこんな人がそこに生きていたかもしれない」、という想像力を働かせたということにほかならない。

人々が自分自身とその人生を受け入れる物語

マンガの読書効果をアニメーションならではの表現方法によって再現した2つの劇場版は、原作マンガ版を「どう読むか」、つまりどう解釈するかという問いを提示してもいる。この問いに対して、筆者が劇場版を鑑賞して感じたのは、「自己受容」の物語としての読みの可能性である。人が自分の力ではどうにもできない状況や人間関係などのなかで、その境遇を受け入れながらそれでも自分らしく生きる道を模索すること――それは戦時下でも現在でも同じである――、つまり自分自身を受け入れることである。

原作・劇場版ともに物語は戦前から始まり、後半で原爆投下のきのこ雲の描写が登場するが、原爆投下という出来事が物語の中心に据えられているわけではなく、終戦後も日常生活が続いていく。2019年版では終戦後の枕崎台風のエピソードが新たに追加されたことが示すように、「戦争」という大きな出来事についての情報提供という側面よりも、そうした時代を背景にしながらも、そこに生きる人々に焦点を当てていることがより明確になった。

例えば、2019年版でほかに新たに追加されたシーンに、すずが子どもがなかなか出来ないことで嫁の務めを果たせないとリンに悩みを打ち明ける場面がある。そこでリンが「それ…そんなに恐ろしい事なん?」とすずに問いかける。リンは「子供でも売られてもそれなりに生きとる 誰でも何かが足らんぐらいでこの世界に居場所はそうそう無うなりゃせんよ」(註3)と語る。リンは子どもの頃に売られた自分の身を悲観するでもなく、すずをうらやむでもなく、自分の人生を受け入れながら「居場所」を見つけていたのである。このリンとすずのやり取りに代表されるように、2019年版では「自分を受け入れること」というテーマを、すずだけの物語ではなく複数の人生と思いが交錯する物語として見せることを意図しているように感じさせられる。

世の中が大変な状況になっても、つらい出来事があっても、自分の生きがいを失っても、自分が自分として生きる「居場所」はある――それが異なるメディアによる3つの『この世界の片隅に』という作品を読み、観る視点のひとつでもあり、この映画がまさに現在的な映画として観る人の心を惹きつける理由でもあるだろう。

(脚注)

*1

こうの氏へのインタビューでは「途中からずっと左手で背景を描いているんですけれど、このレベルの原稿は普通の作家だと載せてもらえないっていうことですよね。」と述べられている。(福間良明・山口誠・吉村和真「[インタビュー]こうの史代――非体験とマンガ表現」福間良明・山口誠・吉村和真編著『複数の「ヒロシマ」 記憶の戦後史とメディアの力学』、青弓社、2012年、p. 380)

*2

こうの史代『この世界の片隅に』下、双葉社、2019年、pp. 60-61

*3

原作マンガ版では、こうの史代『この世界の片隅に』中、双葉社、2018年、pp. 40-41

(作品情報)

『この世界の片隅に』上・中・下

作者:こうの史代

出版社:双葉社

出版年:2008~2009年

『この世界の片隅に』

監督・脚本:片渕須直

制作:MAPPA

劇場公開日:2016年11月12日

上映時間:2時間9分

https://konosekai.jp

『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』

監督・脚本:片渕須直

制作:MAPPA

劇場公開日:2019年12月20日

上映時間:2時間48分

https://ikutsumono-katasumini.jp

※URLは2020年4月20日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- アニメーションを作り出すカメラのまなざし『この世界の片隅に 劇場アニメ原画集』2018年2月24日 更新

- 第21回文化庁メディア芸術祭 受賞作品展レポート(3)2018年6月22日 更新

- LLマンガとは?――マンガ研究者吉村和真氏に聞く2019年10月8日 更新