戦後、アメリカの大衆文化を反映して生まれたポップ・アート。欧米で現代美術としての評価が確立されていくなかで、次第にその影響が日本の作家にも現れてくるようになった。このコラムでは、ポップ・アートとデザインの関わりを2回にわたって探っていく。前編は、田名網敬一と横尾忠則の作品を振り返りながら、両者がポップ・アートをどうデザインに応用したかを分析する。

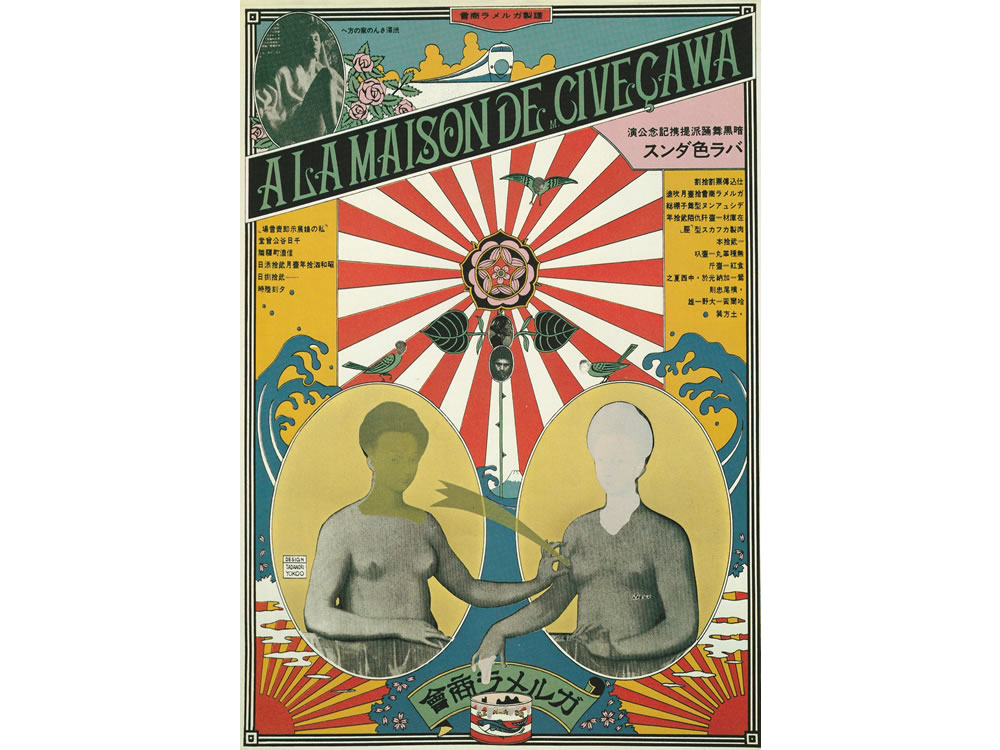

横尾忠則《A LA MAISON DE M. CIVECAWA ガルメラ商会》

横尾忠則《A LA MAISON DE M. CIVECAWA ガルメラ商会》

横尾忠則『横尾忠則グラフィック大全』講談社、1989年、68ページ

欧米から日本へ、ポップ・アートの広がり

このコラムは日本におけるポップ・アートとデザイン(註1)の交錯について注目し、前編では田名網敬一(1936年~)と横尾忠則(1936年~)について、そして後編ではアール・ポップについて述べていきたい。まずは議論の前提として、手短に欧米、そして日本でのポップ・アートの成立について確認しよう。

ポップ・アートの先駆としてよく取り上げられるのは、1950年代のイギリスで成立した、ブリティッシュ・ポップ・アートである。この動向は美術作品だけではなく日用品なども含めたアメリカの大衆文化そのものを指して「ポップ・アート」と呼ぶような、包括的かつ理論的な性格の強いものだった。このあたりにくくられる作家としては、リチャード・ハミルトンが代表的存在として挙げられる。

そして1961年から翌年にかけて、アメリカでジェームズ・ローゼンクイスト、ロイ・リキテンスタイン、アンディー・ウォーホルら、日常的なモチーフやコミックなどの商業的なイメージを扱う作家の展覧会が相次いで開催される。そして現代美術としての評価が確立されていくなかで、次第にその影響が日本の作家にも現れてくる。篠原有司男、小島信明、タイガー立石、岡本信治郎らがそうしたポップ・アート的な傾向を持っていた作家として存在するが、本コラムでは美術表現としてこうした動向を消化した彼らではなく、デザイナーとしてポップ・アートを意識的に取り入れた田名網敬一と横尾忠則について検討を加え、日本におけるポップ・アートがデザインにどのように取り入れられていたのかを確認したい(註2)。

2人のデザイナーによるポップ・アートへのアプローチ

田名網敬一は、そのキャリアの初期からデザイナーとしての仕事とアーティストとしての活動を並行して行っていた。その下地となっているのは、武蔵野美術大学在学中に知り合った篠原有司男周辺のコミュニティでの交友関係である。田名網のポップ・アートとの出会いもその延長にあり、きっかけは篠原と一緒に、植草甚一に洋書を見せられたことだったという。そうした前衛的な表現に共感していた田名網は映像作品を自主的に制作し、作家としてその流れにさおさしていく。実験的なアプローチで1965年の草月アニメーション・フェスティバルにも参加し、その後徐々に松本俊夫やかわなかのぶひろといった実験映画界隈の面々と知己を得ている。田名網はポップ・アートを意識して描いた最初の制作物として『田名網敬一の肖像』(新造形社、1966年)というアーティストブックも制作しており、複製でありつつも、それが原画であるという考え方にはシルク・スクリーンを作品として制作したアンディー・ウォーホルを連想させる。

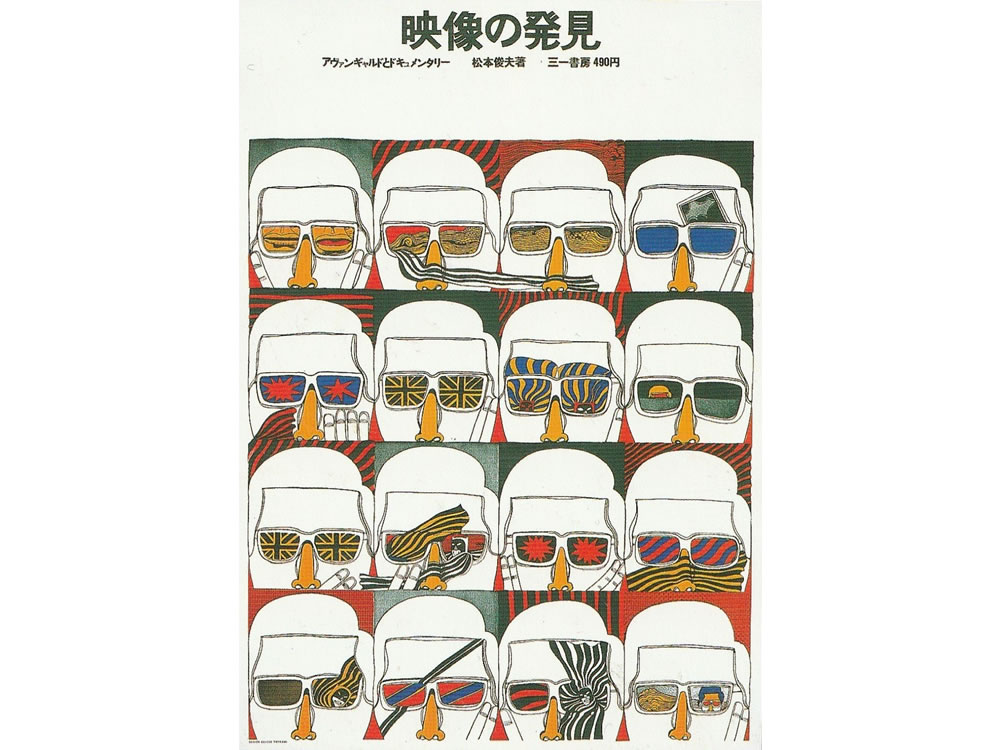

ではこうしたポップ・アートからの影響を受けた作家活動に、デザイナーとしてのクライアントワークはどのように接続されているのだろうか。正確には自主制作作品となってしまうが、田名網は1966年に当時デザイナーたちの制作発表の場であった日宣美展に松本俊夫著『映像の発見』(三一書房、1963年)のポスターを出品している。ディティールは異なるもののイメージを反復して構成する点にウォーホルとの類似を指摘できるだろう。ウォーホルとのつながりは他にもあり、1974年に彼が来日した際に制作されたNHKの番組で田名網はメインビジュアルを制作している。本人によると「単なるアートディレクションではなく、ポップ・アートの基本的な方法論を、映像作りの根幹に据えたわけですよ。例えば無限に連続するイメージの羅列とかですよね」(註3)と語っており、ポップ・アートを意識していたことを認めている。また時代は前後するが、テレビ番組「11PM」の依頼で制作され、1971年に放送されたアニメーション《COMMERCIAL WAR》と《OH! YOKO!》でもそれは同様で、前者ではテレビを通じて繰り広げられるコマーシャルの戦争を主題とし、後者では当時ポップ・アイコンとして注目を集めていたジョン・レノンとオノ・ヨーコを反復して描いている。

田名網敬一《映像の発見》(1966年)

田名網敬一《映像の発見》(1966年)

田名網敬一『BLOW UP Keiichi Tanaami’s Poster & Graphic Works 1963-1974』青幻社、2001年、73ページ

以上、断片的にではあるが田名網の仕事におけるポップ・アートの影響を確認してきた。彼のポップ・アートへの関心は、アメリカのイメージに対する関心というよりは自身の仕事である印刷、つまりグラフィック・デザインに由来する興味だったと自ら語っている(註4)。印刷という無限に複製が生産できる技術への着目は、自主的に制作された作品とデザインの双方に確認できる特徴である。そしてそのような立ち振る舞いができたのも、田名網がクライアントの意向に縛られやすい広告関係の仕事ではなく、出版の分野を中心に活動していたことが理由として挙げられることも付言しておこう。

田名網がマテリアルな同一性を媒介してポップ・アートとデザインを接合したのとは異なり、横尾忠則は当時の主流をなしていたモダンデザイン様式のカウンターを打ち出すための武器としてポップ・アートを理解し、自らの仕事に活用したと言えるだろう。1960年代のポップ・アートについて、横尾の理解に特徴的なのは、その当時日本を覆いつつあった消費社会の影響を芸術も受けた結果、ポップ・アートが生まれたのだという認識である(註5)。デザイナーであった横尾は、デザイナーがつくり出しているマス・メディアのイメージを使用したり、それに近い作品を制作したりしていたポップ・アートの作家たちを身近に感じていたという。こうした芸術の変化はデザインにもフィードバックされ、その影響はミルトン・グレイザーをはじめとするプッシュピン・スタジオの面々にも見られるものなのだと指摘する(註6)。

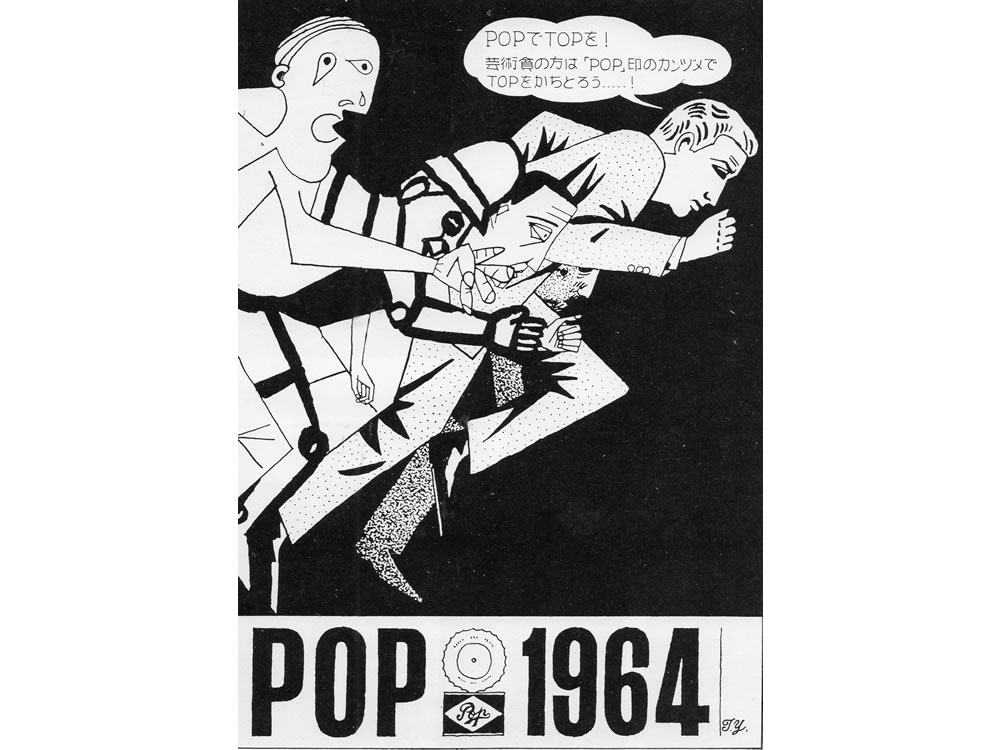

このように横尾は、ポップ・アートが取り組む問題を、同じ消費社会のただ中の存在としてデザインでもアプローチができるものだと捉え、1960年代の中盤以降それを実行に移していく。これによって彼は当時支配的だった、直線的で幾何学的なモダンデザインと異なる価値観を打ち出していくのだ。とりわけ雑誌「美術手帖」誌上に発表された《POPでTOPを》(1964年)は象徴的な仕事である。亀倉雄策がデザインした東京オリンピックのポスターの構図を引用し、さらにランナーたちを美術史上の巨匠たちの画風で描き分ける。ここにリキテンスタインも混ぜられていることは、こうした作法がポップ・アートを意識したものであることの証左だといえるだろう。実際横尾は、大衆的なポスターを批評的に取り上げることに成功したこの仕事を通じ「ポップアートの様式を自由に活用する術を手に入れることができた」(註7)と語っている。そしてこの頃の横尾はアメリカ的なポップ・アートだけではなく、富士山や日章旗といった日本固有の(つまりは土着的な)、ポップなモチーフも加えることによって、自身のデザインワークをさらに重層的なものとして提示するのだ。それは三島由紀夫が喝破したように「招魂社の見世物の看板の色彩の土俗性と、アメリカン・ポップアートのコカコーラの赤い入れ物の色彩との間にひそむ、そのおそろしい類縁性」(註8)を暴くものである。ここにおいて横尾は、アメリカ文化の影響のもとで発展してきた戦後の日本社会の本質が「前近代的で土着的な砂上の楼閣であること」(註9)を指摘している。1970年代の横尾はより神秘的なモチーフを好むようになるが、1960年代の横尾にあってポップ・アートは、自身のデザイナーとしての課題を解決するための方法のひとつであったのだといえるだろう(註10)。

横尾忠則《POPでTOPを》(1964年)

横尾忠則《POPでTOPを》(1964年)

横尾忠則『横尾忠則グラフィック大全』講談社、1989年、54ページ

田名網敬一と横尾忠則。基本的にデザインは受注を前提としているため、厳密に言えば彼らの仕事はポップ・アートとは異なるものであるが、共に日本においてそれをいち早く受容し、デザイナーとして向き合ったという点で両者は共通している。しかしその消化の仕方には違いが認められることも事実である。田名網にとってポップ・アートは複製技術を前提とした形式的な側面に関心が注がれていたのに対し、横尾はそうした複製物の影響によって起こる文化的な地殻変動をデザインへと反映させるためにポップ・アートに着目していた。その点において横尾は、ポップ・アートを田名網よりも概念として理解していたことが言える。とはいえ両者は共にデザイン活動のなかでポップ・アートに向き合っていたことは確かであり、彼らの仕事は美術史的ポップ・アートの解釈とは違ったアプローチが伴ったものであったことは忘れてはならないだろう。

後編では1970年代後半に谷川晃一(1938年〜)が提唱した「アール・ポップ」という概念を中心に、日本におけるポップ・アートとデザインの関係についてさらなる考察を加えたい。

(脚注)

*1

思弁的側面が強く、具体的なデザインとの関わりを重視する本コラムの主題からは外れるため取り上げなかったが、美術評論家・日向あき子は人類の文明をデザインし直すための方法としてポップ・アートを認識している。さらにそこには女性解放への目配せもあり、フェミニズム理論としても興味深いことを付言しておく。詳しくは次の資料を参照すること。日向あき子「ポップ・アート=エロティシズム=未来学」、「美術手帖」1967年10月号、103~113ページ

*2

ただし、田名網、横尾の両者は1980年代以降徐々にデザイナーとしての仕事をセーブし、作家活動に注力していくようになるため、言及するのはそれ以前の彼らの仕事に限定する。また、自主的な作品に見られるポップ・アートの要素を重視しないことも断っておく。筆者が考えてみたいのは、彼らの行ってきたデザインという営為において、ポップ・アートがどのような影響を与えてきたのかということだからである。

*3

田名網敬一「田名網敬一オーラル・ヒストリー 2013年8月28日」、日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ、http://www.oralarthistory.org/archives/tanaami_keiichi/interview_03.php

*4

田名網敬一「田名網敬一オーラル・ヒストリー 2013年8月1日」、日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ、http://www.oralarthistory.org/archives/tanaami_keiichi/interview_01.php

*5

横尾忠則『アートのパワースポット』筑摩書房、2001年、58~59ページ

*6

横尾忠則「「復刻版:現代のイラストレーション」の発行にあたって」、横尾忠則編『復刻版:現代のイラストレーション』誠文堂新光社、1987年、169ページ

*7

横尾忠則『波乱へ‼ 横尾忠則自伝』文藝春秋、1998年、84~85ページ

*8

三島由紀夫「無礼な芸術」、横尾忠則『横尾忠則グラフィック大全』講談社、1989年、108ページ

*9

松井茂「東野芳明と横尾忠則の一九六〇年代 ポップ・アートのディスクール」、「ユリイカ」2012年11月号、211ページ

*10

ポップ・アートとともに、イラストレーションという言葉も当時の横尾にとっては重要なインスピレーションを与えていた。詳しくは次の資料を参照すること。塚田優「日本デザイン史におけるイラストレーションの定着とその意味の拡大についてー1960年代の言説を中心に」、『多摩美術大学研究紀要』第34号、2020年、63~80ページ

【参考資料】

田名網敬一『TANAAMISM!2 田名網敬一・映像快楽主義1971-2002』、ブロードウェイ、2003年

「美術手帖」2014年4月号

※URLは2021年3月17日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- 広告マンガ論「読ませる」ことと「見せる」こと(前編)2021年1月5日 更新

- 妖怪とデザイン前編 妖怪伝承とマンガ家・水木しげる2020年7月15日 更新

- 第23回文化庁メディア芸術祭 部門横断トーク「表現と社会の距離」レポート2020年12月28日 更新