4K、HDR、ハイフレームレートなど、本コラムではこれまでデジタル技術やAIによる映像表現の意味と可能性について、今進みつつある変化を興味の赴くままに考察してきた。今回は、VR映像の体験から映像における「リアル」とは何か、あらためて考え直してみようと思う。

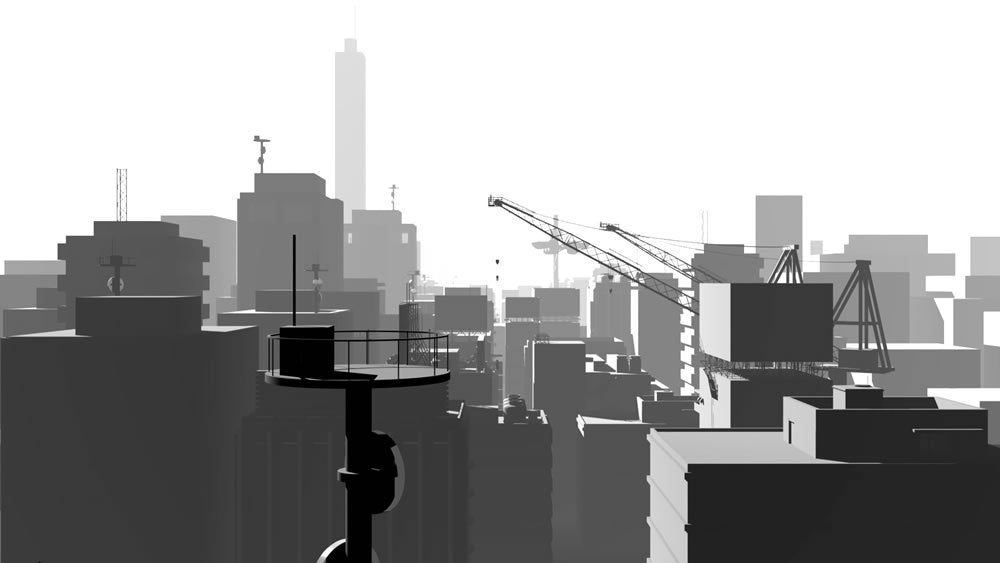

油原和記『MOWB』(2019年)より

油原和記『MOWB』(2019年)より

©Yuhara Kazuki

VRアニメーションの登場

この10年ほどで、VR(バーチャル・リアリティ)という言葉は、すっかり日常に浸透した。2016年はVR元年と呼ばれ、一般向けの製品としてPlayStation®VRやHTC Vive、あるいはスマートフォンに装着して簡易的にVR体験ができるヘッドマウントアダプターなどが登場した。それまでSF作品のなかのものだった「未来」を、多くの人が実際に体験することができるようになった。

油原和記『MOWB』(2019年)より

油原和記『MOWB』(2019年)より

©Yuhara Kazuki

油原和記『MOWB』(2019年)は、個人制作のVRアニメーション作品だ。デジタル技術のいちジャンルとして取り上げられることが多いVRだが、この作品は手描きアニメーションである。やわらかい描線で構築された独特の世界観が、VR空間のなかで繰り広げられる。

油原和記『MOWB』予告編

本作のように、新しいデバイスの登場によって表現の可能性が広がっていく様子が実感できることは、素直に喜ばしいことだ。

この作品をはじめとして、VRコンテンツの最大の魅力は、視聴者である自分が完全に仮想の世界に没入して楽しめることにある。また、作家によって体験の流れが強く決められている通常の「映像」より、視聴者本人が主体的に世界を「見回す」ことによって、能動的に物語を発見する新鮮な驚きを味わうことができる。

Penrose Studios『Allumette』(2016年)もVR初期の傑作だ。リアルタイム3DCG・360°の立体映像で、パペットアニメーションの世界が目の前に繰り広げられる。視聴者は手のひらサイズのキャラクターの表情を覗き込む。キャラクターの動きはあえてコマ数が落としてあり、「人形アニメ」らしさを強調している。目の前にあるオブジェクトに文字通り「顔を突っ込む」と、その内部を覗き込むことまでできる(註1)。

VRやARの黎明期の数々の作品には、新しいメディアの登場に刺激されたクリエイターによる意欲的な作品が多い。もし仮に、今後VRというジャンルが廃れてしまったとしても、メディア芸術の歴史に燦然と輝くいちページを飾るに足るコンテンツが、すでに存在していると思う(註2)。

そしてVR元年から数年、当初のブームは過ぎ去ったが、VRコンテンツは現在でもある程度継続して制作され、エンターテインメントの主流とは言えないまでも、ひとつの潮流となって定着しているように思える。VR撮影ができる安価なカメラも多く存在し、PC上のビデオ編集ソフトにおいてもVRビデオの編集は一般的な作業の範疇になりつつある。完成した作品をYouTubeにアップロードすれば、世界中の視聴者がVRゴーグルで鑑賞できるし、VR用のデバイスのないユーザーでも通常のモニターでインタラクティブに視点を変更しながら鑑賞することもできる。

映画はVRだった

さて、ここで話を一気に映画黎明期まで巻き戻してみよう。

『ラ・シオタ駅への列車の到着』(1896年)より

『ラ・シオタ駅への列車の到着』(1896年)より

リュミエール兄弟の最初期のシネマトグラフ作品のひとつ、『ラ・シオタ駅への列車の到着』(1896年)である(註3)。ご存じの方も多いだろうが、この作品には有名な都市伝説がある。この作品の上映時、スクリーンに映る列車に轢かれると思った観客が、悲鳴を上げて逃げ惑ったというものだ。この伝説が事実だったのか否かには諸説がある。劇場で逃げ惑う観客、というのは私たち現代の観察者からすれば笑い話だが、それまで「動画」を見る経験を持たなかった19世紀末の観客にとって、スクリーンのなかの投影像が物理的なエネルギーを持つものとして感じられたことを想像するのは容易だ。静止画像の連続によって、それが動いて見えるという映画の「錯覚」と、それが現実であるという「錯覚」が、当時の体験者にとってはほぼ同じものだったのだ。

白黒の夢

「夢は白黒で見るもの」と言う言説をご存じだろうか? ここでの「夢」は、睡眠中に見る夢のことだ。50代の私がこの話を聞いたのは小学校低学年の頃だろうか。それは子ども同士の噂話だけでなく、両親や大人たちのあいだでもよく語られていたように記憶している。一言で言ってしまうと、「カラーの夢を見る人は頭がおかしい」というものだ。さらに子ども同士の会話のなかでは「カラーの夢を見ていると、遠からず死ぬ」とか「永久に目を覚まさない」となり、いよいよ都市伝説としての格好が整ってくる。たぶん、皆テレビでそのような話を聞いたのだろう。言われてみれば、自分の夢が白黒だったことに(あるいはカラーなことに)気づいたのだろう。

当時は白黒テレビに換わってカラーテレビが普及しつつある過渡期であり、日常の「映像を見る」体験に急激な変化があったことが、人々の無意識の「夢」に影響したのだと推測される。現在50~80歳位の年代の人に特有の言説であると思うので、若い方は親御さんにぜひ聞いてみてほしい(註4)。

これはすなわち、夢という深層心理の現象が、映像メディアに大きな影響を受けていることを示している。暗い劇場で、あるいはテレビジョンで、ほかの情報を遮って提示される映像という視覚情報は、観客の考えている以上に意識に強く刻み込まれる。それは視覚的な記憶自体がモノクロであったかのように思い込んでしまうほど強烈なものだったのだろう。映画・テレビといった視覚メディアが、意識を乗っ取ったのだ(ハックしたとも言えるだろう)。

こうだったらおもしろかろうという希望的予想に過ぎないが、映画の登場の以前以後で、人間の記憶や意識そのものに大きな変化があったのではないかと思う。特にモンタージュ技法の成立は、エピソード記憶のあり方自体に大きな影響を及ぼしているのではないだろうか。映画あるいは演劇、さらには絵画や小説など、さまざまなメディアによって人々の見る夢がどのように変化してきたか、興味深い。

ゲームの夢

寝食を忘れてゲームに熱中した直後に、夢のなかでもゲームをやっていたという経験をしたことのある人は多いだろう。テレビの前に座ってコントローラーを握っている夢である場合もあれば、自分がゲーム世界に入り込み、身体感覚の希薄な抽象的な状態でただ「ゲーム空間でプレイしている」という夢を見る場合もある。これは一人称・三人称視点の3D空間に展開されるゲームに限ったことではなく、例えばテトリスのような平面的なものであっても起こる。真っ暗な空間にただテトリスのブロックが存在し、それが落ち積まれていくという抽象的な、まさにVR的な夢を経験したことのある人も多いだろう。ゲーム『テトリス』(1984年)は、多くの人にとって深層心理に影響があるほど没入性の高いものだった。ここから「テトリス効果」なる心理現象も命名されている(註5)。

個人的な体験では、この「抽象化疑似VRの夢」現象は、テキストの執筆、プログラムの記述、映像の編集作業やドット画像の描画など、没入性の高い作業を集中的にこなし、その技能を身につける過程の初期によく現れるように思う(寝ていても仕事をしているようで、あまり気持ちの良い夢ではないのだが……)。

私は、いくつかのVRゲームをそれなりの長時間にわたってプレイしたのだが、まだそれらを夢として見たことがない。皆さんはいかがだろうか?

白黒映画のリアリティ

話をリュミュエール兄弟に戻そう。19世紀末、そもそも映画用のカラーフィルムは存在していなかった(註6)。当時の観客にとって、映画=白黒であった。

現代の映像表現における白黒の映像の多くは、「古い映画」あるいは「古い記憶」の記号として機能する。おそらくこれは19世紀末の観客には理解できない感覚だろう。カラー映画の中の白黒シーンは、「曖昧な記憶」「ノスタルジー」などを表現していることが多い。それらは単に色彩情報を削除されているだけでなく、古いフィルムメディアを装うため、ノイズ(フィルムグレイン)、露出や画像の揺らぎ、あるいは古い撮影レンズを模した収差などが与えられる。基本的にこれらは「ノイズ」であり、本来あった情報を損なうはずのものだが、多くの場合「リアリティを増す」結果につながる。

『FADE into WHITE #3』(2001年)を3DCGソフトでレンダリングしたままのもの(上)とそれに加えてオールドフィルム風のエフェクトをかけたもの

『FADE into WHITE #3』(2001年)を3DCGソフトでレンダリングしたままのもの(上)とそれに加えてオールドフィルム風のエフェクトをかけたもの

図版は拙作の3DCGアニメーション『FADE into WHITE #3』(2001年)の素材を加工したものである。上は3DCGソフトでレンダリングしたままのもの。20年前の素材なので、このままではかなりスッキリした状態である。下は、これにオールドフィルム風のエフェクトを、やや過剰に加えてみたものである。ノイズやぼかしなどの効果によって、画像の「情報量が少ない」ことが覆い隠され、また画像自体が「古い写真」を装うことで、一見して実在する風景を写真に撮った風な雰囲気になっていることがおわかりいただけるだろう。

ここで、元から画像のなかにはなかったはずの、細部のディテールや空気感といった情報は、観察者の経験から予測、補完されている(実際は見えていないのだけれど、そこにディテールがあるように思い込むことができる)。第8回で紹介した古い映像をAIで高品質化する例と対比して、あえて「人間AI補完」と呼んでしまおう。

古いビデオを装う

この「情報量を減らすことでオールドメディアを装う」効果は大変強力である。例えばPlayStation® 3などやや古い世代のゲーム機のカーレースゲームなどで遊ぶ際、テレビモニターの設定を弄ってコントラストを極端に上げ、白飛びと黒ツブれを意図的に起こしてやる。色相を不自然にズラし、シャープネスを最低にして画面をぼかす。上手くいけば、それまでのCG然とした画面は、アナログ時代のビデオカメラで撮影したような雰囲気になり、情報量の減少もあいまって、まるで古いビデオカメラで撮影した「実写映像」を見ているような気分でゲームプレイを楽しむことができる。HDRとは正反対の遊びだが、体感できる「リアリティ」の増大量は、フルHDが4Kになったよりも大きなものであるようにも感じられる。

同様に、アナログビデオテープを模したジッターゆらぎやドロップアウト、さらにはデジタルビデオカメラのビット落ちブロックノイズなどのグリッジ効果も、映像が「本物を演じる」上で大きな効果がある。

『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995年)をはじめとする押井守監督のアニメーション作品では、フィルムの持つダイナミックレンジの「狭さ」を絵として模倣し、あるいはカメラレンズの収差をシミュレートすることで、架空のアニメーション空間にあたかも実際のカメラが存在することを視聴者に想像させる緻密な演出が見られる。カメラの存在やレンズの選択意図を明示的に読み取れるのは、かなりマニアックな鑑賞者に限られるだろうが、実在のデバイスに基づいた演出・作画ポリシーは、映像に力強さを与え、それは多くの視聴者に届くだろう。

アナログノイズは継承されうるか?

私はいくつかの学校で、若い学生たちに映像制作を教えている。20歳前後の彼らにとって、白黒の映像は歴史上のものでしかない。彼らのご両親の世代(私も同年代)にとっても、白黒の映像は「あえて古い雰囲気を出すための効果」であることが多い(註7)。それでもまだ、白黒映像はほとんどの視聴者にとって、共通の記号として機能している。

モーショングラフィックの制作実習などで自由なテーマで制作をしてもらうと、かなりの数の学生がファミコンのような「8bit風ドット絵」のオリジナル作品の制作にチャレンジする。ファミコン的な粗いドット映像は、彼らにとって幼年期・少年期のポータブルゲーム機などの思い出として、ノスタルジーを感じるものであるらしい。ハイビジョンの高解像度での映像制作が主流である現在、桁違いに情報量が少ない表現形態を新鮮に感じてもいるようだ。前述のVHSテープを模したローファイなノイズ・グリッチ表現も、同様に人気がある(これはどちらかと言えば、クールで格好いい演出に使われることが多い)。

だが、はたして次の世代ではどうだろう? 物心ついたときには、身の回りすべての映像がハイビジョンであり、幼少期のホームビデオ(これも死語となった)がVRであったりする世代……現在の小中学生、あるいはもっと若い世代にとって、「ノイズの乗った白黒映像」はどんな心象をもたらすのだろうか。ひょっとすると彼らの見る「過去の映像」は、次世代のスマホやテレビモニターによって、そのすべてが自動的にAI補完された超高画質映像になっている可能性もある。さらには、古いアニメの作画をディープフェイクで「現代的」な作画にすり替えてしまうような、積極的な「高画質化」機能が実装される可能性すらあるのだ。

時代と環境によって、ひとつのタブローの呼び起こすイメージは変化する。現代の私達は、映画を見てもそれを現実と勘違いすることはない。ましてやそれがモノクロの場合は。VRゴーグルをかけても、そこに繰り広げられる風景を「現実」と思い込むこともないだろう(いや、寝ている誰かにこっそりゴーグルを装着したりすれば、覚醒後の数分間くらいは騙すことができるだろうか?)。

タイムマシンで19世紀末に行き、リュミュエール兄弟作品の観客にVRゴーグルをかけてもらったら、はたしてどんな反応が得られるのだろうか?

100年前の彼らと比べて、私達はさまざまなメディアの刺激に慣れ、鈍感になっている。今後、私たちを驚かせるどんなメディアが登場するのだろうか? 私たちはそれに驚くことができるだろうか?

(脚注)

*1

PlayStation®VRをはじめとするVRゴーグルのフレームレートは120fps以上が基本であり、これは装着者が頭を振った際に映像が遅れて知覚されないための最低スピードだと言われている。『Allumette』においても、視聴者が顔を動かすと、VR空間内のカメラから見た風景は120fpsで描画されるが、そこで動いているキャラクターの動作は概ね12~15fps程度でアニメートされているように見える。これによって『Allumette』のキャラクターたちは、視聴者にとって「人形アニメ」としてのリアリティを獲得し、同時にCGっぽさ、ゲームっぽさの払拭にも成功している。フレームレートに関しては、「第9回 AIによるアニメ制作の可能性(2)」のリミテッドアニメの章も参照されたい。

*2

同じことが、CD-ROM時代のマルチメディア作品にも言えるだろう。1990年代、動画・静止画・音声・テキストを組み合わせたインタラクティブ作品が数多く制作された。操作性や情報量には技術的な限界があったが、そのコンセプトにおいては現代から見ても斬新な作品も多い。しかし、ハードウェアとOSの変遷により、それらマスターピースを鑑賞する環境を整えるのがきわめて難しいことは、文化の継承における大きな課題だ。

*3

『ラ・シオタ駅への列車の到着』は、最古の映画のひとつとして、「映画」そのもののイコンでもある。「第8回 AIによるアニメ制作の可能性(1)」「第9回 AIによるアニメ制作の可能性(2)」で紹介した古い映像作品をAI技術で高品質化する実例としてもよく取り上げられている。YouTubeなどでもさまざまなタイプの加工例を見られるので、ぜひ検索してみてほしい。

*4

この項では、映画のカラー化とテレビのカラー化の相違に関する考察が欠けているように思う。おそらくは、戦後すぐの総天然色映画を体験した人々にも同じような影響があったのではないか。また、カラー=クレイジーという構図には、当時のヒッピームーブメントによって虹色に対してサイケデリックなイメージがあったことも影響しているのだろう。

*5

「テトリス効果」にちなんで、トリップ感覚、トランス感覚あふれるVR空間でテトリスをプレイするゲーム『Tetris Effect』(2019年)も存在する。

*6

静止画のカラー写真技法はいくつかが開発途上にあったが、映画用としては実用に耐えるものではなかった。一部に、一コマごと手着彩された作品や、一コマごとに赤と緑のフィルターを通して撮影したものを、上映時もまた一コマおきに投影する「キネマカラー」システムなども存在したが、いずれもデメリットが大きく普及していない。映画の本格的なカラー化は、1930年代に3原色に分光し3本の白黒フィルムに記録するテクニカラーの登場を待つことになる。

あわせて読みたい記事

- これまでの5年、これからの5年――「VR元年」の終焉から世界同時参加のXRライブエンタメへ2020年10月29日 更新

- アニメはいかにレンズの効果を模倣してきたか2021年10月4日 更新

- 「第23回文化庁メディア芸術祭受賞作品展」レポート2020年12月23日 更新