アメリカのアニメーション史を語るうえで、ウォルト・ディズニーと並んで欠かせないフライシャー兄弟。本稿では、誰もが知るようなキャラクターが登場するアニメーションを世に送った彼らの作品のなかから、いささかマイナーではあるが、今日のアニメーションに通じる技術を用いたシリーズを取り上げる。そしてフライシャー兄弟が取り入れたアニメーション技術と、それが作品にもたらすものを考察していく。

「Out of the Inkwell」シリーズ『Modeling』(1921年)より

「Out of the Inkwell」シリーズ『Modeling』(1921年)より

フライシャー兄弟とは

フライシャー兄弟というアニメーション制作者をご存じだろうか? フライシャー兄弟の名前を知らずとも、ベティ・ブープやポパイといったキャラクターを知っているという人は多いのではないだろうか。これらのキャラクターが登場するアニメーションをつくったのが、フライシャー兄弟である。

彼らは、アメリカのアニメーション史において圧倒的な存在感を持つディズニーに、唯一対抗しうるアニメーション制作者と一時期考えられてもいた。産業的な面ではディズニーとの比較のなかで語られることも多いフライシャー兄弟だが、「ベティ・ブープ」シリーズや「ポパイ」シリーズをはじめ、ディズニーとは異なる性質の、実にユニークなアニメーションを次々と発表した。それのみならず、さまざまな技術を開発し残した点でも、アメリカのアニメーション史における重要な制作者と考えられている。

「フライシャー兄弟」と言う時、一般的には兄のマックスと弟のデイヴの二人を指す。大まかにはマックスはプロデュースを、デイヴが監督を担った。二人のうち、先にアニメーション産業に入ったのは兄のマックスである。マックスは、アメリカにおける最初の本格的なアニメーション・スタジオのひとつであるジョン・ランドルフ・ブレイのスタジオに入り、スタッフとしてアニメーションを制作するようになる。途中で弟のデイヴがマックスに合流し、1918年に『Out of the Inkwell』という道化師のキャラクター、ココが登場するアニメーションを発表する。『Out of the Inkwell』はシリーズ化し、フライシャー兄弟が独立して自社スタジオを設立した後は、スタジオの看板シリーズとして人気を博した。以後もキャラクター・シリーズを中心に、さまざまなアニメーションを発表し、ディズニーと競合するなかで長編アニメーションも制作する。しかし、兄弟の不仲と親会社であるパラマウントからの契約打ち切りにより、1942年にアニメーション制作の表舞台から退くことになる。

「インク壺」シリーズ

「Out of the Inkwell」シリーズは、「Inkwell Imps」と名を変えて1929年まで続く。本稿では、一連の『Out of the Inkwell』と『Inkwell Imps』をひとつのシリーズとして「インク壺」シリーズと呼び、概説することで、フライシャー兄弟のアニメーションの魅力について紹介していきたい。「インク壺」シリーズやそのメイン・キャラクターである道化師ココの存在は、ベティ・ブープやポパイといったキャラクターの人気に隠れているところもある。しかし、同シリーズで使われているアニメーション技術の一部は、今日においても使用されている点で注目に値するし、さらにその技術は、シリーズ構成のなかで見られる自己言及的な表現との並行関係を見せていると考えることができる点で興味深い。

「インク壺」シリーズには概ね定まった形式がある。マックスが道化師ココの絵を描くところから映画は始まる。ココは画用紙の中からマックスとやり取りをし、マックスのいる現実の世界に出てきて、ドタバタを繰り広げる。その後、何らかの形でココがインク壺の中に戻っていくことで、映画は終わる。サイレント期の短編アニメーションであるため、最初に単発で発表された作品を除き、シリーズ作の多くはいずれも8分程度の長さである。インクで描かれることで登場するココは、短い時間のなかで、目まぐるしいドタバタを繰り広げ、自らを形づくるインクへと戻ることで映画は終了する。「インク壺」シリーズは、インクで描かれた、インクの塊としてのココの性質を前提とし、また強調することで映画の開始と終了を印し付けているのである。

『Bed Time』(1923年)

ココが描き出される導入部から、描かれたキャラクターとそれを描いた人物がやり取りする構成は、フライシャー兄弟に先行する、ジェームズ・スチュアート・ブラックトンやウィンザー・マッケイといった、アメリカの最初期のアニメーション制作者の映画の慣習を引き継いだものである。「インク壺」シリーズに限らず、サイレント期のアメリカのアニメーション映画では、ブラックトンやマッケイからの強い影響によって、キャラクターが描かれた後に動き出すという展開が広く共有されていた(註1)。「インク壺」シリーズはそのなかでも、シリーズを通じて、この描き出しの冒頭と、インク壺へと戻る結末を徹底した点で、最初期のアニメーションの慣習を正統に受け継ぐと同時に、時代錯誤的に長く継続したのである。

ジェームズ・スチュアート・ブラックトン『Humorous Phases of Funny Faces(愉快な百面相)』(1906年)

『インク壺』シリーズの技術――ロトスコープとロトグラフ

技術的な面で「インク壺」シリーズについて特筆すべきは、第一にロトスコープの発明と使用であろう。ロトスコープとは、まず実写映像を撮影し、それを素材として、アニメーションを制作する手法として、今日においても広く知られている。日本のアニメーションに限っても、近年では岩井澤健治の『音楽』(2019年)にロトスコープが用いられているし、もう少しさかのぼると岩井俊二の『花とアリス殺人事件』(2015年)や長濵博史による『惡の華』(2013年)での使用が話題になったことを記憶している人も少なくないだろう。アメリカでは2000年代に、すでに実写映画の監督として活躍していたリチャード・リンクレイターが、ロトショップというデジタル・ロトスコープ用ソフトウェアを使用して、『ウェイキング・ライフ』(2001年)や『スキャナー・ダークリー』(2006年)を制作し、デジタル・ロトスコープの認知を広めた。

このロトスコープを発明したのが、フライシャー兄弟である。ロトスコープは当初、絵を速く巧く描くことのできる人材が少なかった同時代の状況に鑑み、滑らかなアニメーションを容易に実現するために企図された技術であった。

「インク壺」シリーズの初期作におけるココは、実写映画として撮影した道化師の格好をしたデイヴが演技をしている映像を基にアニメートされている。ロトスコープによって実現された動きは、他社のアニメーション・シリーズに比して圧倒的に滑らかで、この動きがシリーズ初期には呼び物となった。

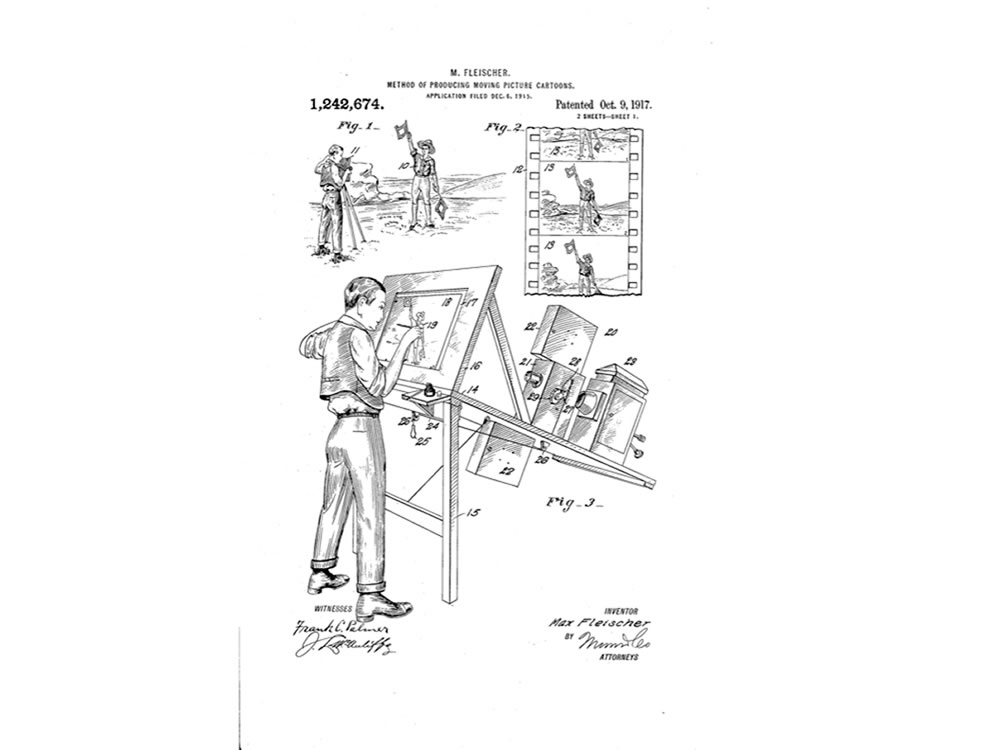

フライシャー兄弟によるロトスコープの機構。1915年特許申請、1917年取得。US Patent 1242674.

フライシャー兄弟によるロトスコープの機構。1915年特許申請、1917年取得。US Patent 1242674.

もうひとつ、「インク壺」シリーズに使われた技術として、ロトグラフがある。ロトグラフは、「インク壺」シリーズにおいては、実写映像とマンガ絵のアニメーションを合成するために使われた技術および装置である。

具体的にはココが画用紙からマックスのいる現実の、実写で映された空間に出てきてドタバタを繰り広げる場面における、実写と絵の重なる映像をつくるためにロトグラフが用いられた。

撮影台に、リアプロジェクションの方式で、背景となる実写映像を映し出し、その上にキャラクターの描かれたセル・シートを載せて、まずキャラクターがシルエット状になるイメージを一コマずつ撮影する。これによってできたフィルムにもう一度アニメーションのキャラクターが描かれたセルを撮影することで、実写の背景とアニメーションのキャラクターの融合した映像をつくり出すのである。

このような画像処理は、特撮などで使われるマット処理と言われる手法と同様のものであり、その原理ともなる仕組みである(註2)。シリーズの途中からこの技術が使われることによって、当時としては高い水準の合成映像が可能となった。

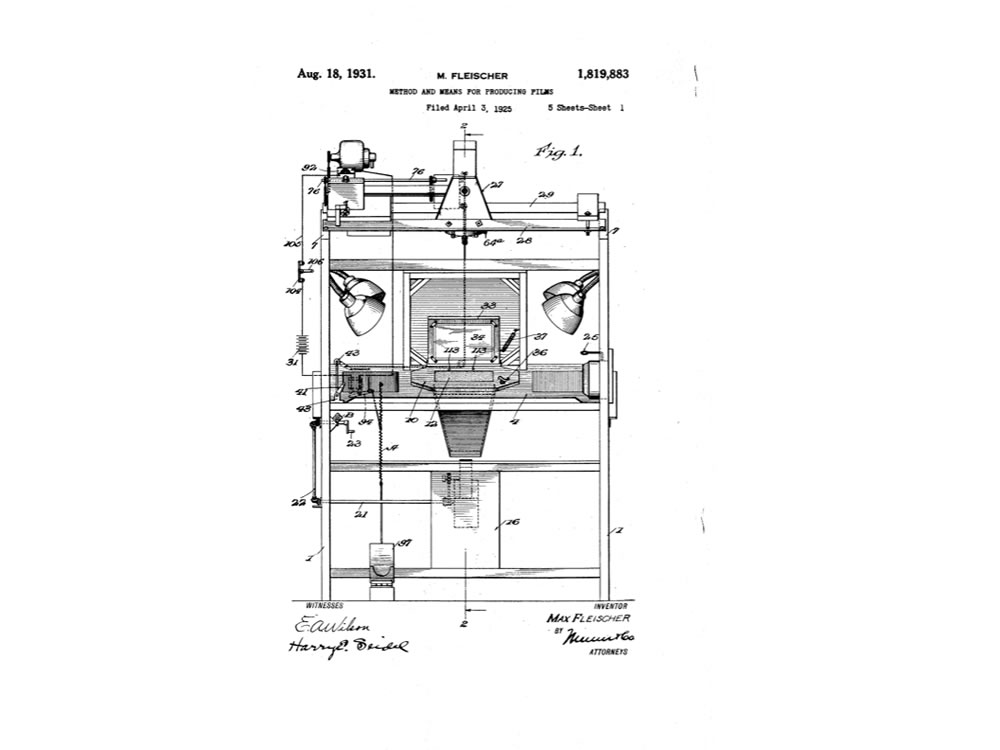

フライシャー兄弟によるロトグラフの機構。1925年特許申請、1931取得。US Patent 1819883.

フライシャー兄弟によるロトグラフの機構。1925年特許申請、1931取得。US Patent 1819883.

「インク壺」シリーズの虚構性――実写とマンガ絵アニメーションの重なり合い

アニメーターの技術向上と人材の充実のために、シリーズ開始から4年ほどを経た頃にロトスコープは使われなくなるのだが、ココが最初ロトスコープで描かれていたという点は、このシリーズを考えるうえで示唆的である。

ロトスコープの動きはしばしば不気味であると言われる。細馬宏通は、これをマンガ絵が「人間じみた」動きをすることによるものだと表現する(註3)。ロトスコープは、マンガ絵のキャラクターが実写映画で写し取られた人間の動きをする映像をつくる技術とも言える。その意味では、マンガ絵と現実の人間が融合したものとして、ロトスコープ映像を考えることができる。興味深いことに、このような人間とマンガ絵のキャラクターが融合するような映像をもって始まった「インク壺」シリーズには、とりわけその中期に、映画に登場する人間と描かれた絵のキャラクターの存在を同等のものとし、その区別を曖昧にするような表現が見られる。先述のとおり、マックスがココを描き、ココが画用紙の外、現実の実写の世界に出てくるというのが「インク壺」シリーズのお決まりのパターンである。この構成自体が、ココというキャラクターの虚構性を強調するものだ。ここでは、マンガ絵によるアニメーション映像が描かれてつくられたものであるという自己言及性が見られる。この自己言及性は、アニメーションが虚構であるという、「メタ」な表現でもあるが、ココの描かれた性質だけでなく、ココを描くマックスの現実の空間を含めた、映画全体の空間が虚構として自己言及的に示されることがあるのだ。

シリーズ中期作である『Vaudeville』(1924年)では、シリーズの慣例どおり、導入部でココの絵が描かれるのだが、絵を描く手はココを描いたあと、ココを描いたキャンバスの外にいるマックスまでをも描いていく。手がマックスを描き終えると、マックスと彼のいる空間は実写のイメージへと変化し、マックスとココのやり取りが始まる。その後、ココによるドタバタが展開されるのだが、映画の終了は、マックスがインクを飲み、インクの塊へと姿を変え、ココを巻き込んでインク壺へと入っていくことで訪れる。

『Vaudeville』

『Vaudeville』では、導入部と映画の結末において、ココだけでなくマックスさえもがインクからできたものとしての性質を付与され、ココと同等の描かれた虚構の存在になっているのだ。同じくシリーズ中期作である『A Trip to Mars』(1924年)は、マックスが小型の宇宙船をつくり、それにココを乗せて発射し、ココが火星探索をするという筋である。ココは宇宙へと飛ばされる前に、マックスの座る椅子の下に爆薬を設置し、それが爆発することでマックスもまた宇宙へと飛び立ち、ココと火星で再会する。宇宙ではマックスの身体はなぜかココと同じくらいの大きさになっている。最後には、謎の巨大な手によって、マックスとココがインク壺の中に入れられ、映画は終わる。

『A Trip to Mars』

このように、描く存在であるマックスと彼に描かれたキャラクターであるココがインク壺へ入れられる表現は、実写映像で登場する人間であるマックスと、描かれたマンガ絵のキャラクターであるココのあいだにある差異を曖昧化し、同等の存在であることを強調する。そうすることで、マックスを含む映画全体の虚構性が前景化されるのである。

「インク壺」シリーズの初期に使われたロトスコープは、実写の動きにマンガ絵を重ね合わせるような技術である。また、ロトグラフによって実写の背景とマンガ絵のキャラクターは重ね合わされ、実写の空間にマンガ絵のココがいるイメージが実現されるのであった。ロトスコープとロトグラフという、実写の要素とマンガ絵のアニメーションを重ね合わせる技術を用いてつくられた「インク壺」シリーズは、時として実写の存在である人間のマックスと描かれた存在であるマンガ絵のキャラクターであるココを同等に虚構の存在とし、実写とマンガ絵アニメーションの差異を曖昧化する。のみならず、描くマックスと描かれるココそれぞれの空間を同等に虚構のものとして重ね合わせることで、映画全体の虚構性を明らかにする。実写とマンガ絵のアニメーションを重ね合わせるフライシャー兄弟の技術は、「インク壺」シリーズ作における、このような表現と並行関係にあるものとして見ることもできるだろう。

ただし、マックスとココを同等に虚構的な存在とするような表現は、シリーズ中期に目立ったもので、それ以後は目立って見られるものではない。他方、このような実写とマンガ絵のアニメーションが重なり合う映像的な主題と自己言及的な性質は、以後のフライシャー兄弟の作品においても要所に見られるのである。

ロトスコープもロトグラフも、フライシャー兄弟による発明から約1世紀を経ているわけだが、前者についてはいまなお使用されていることは先述のとおりである。ロトグラフも特撮技法の先取りとしても考えられるわけだが、それのみならず、「インク壺」シリーズにおける実写の背景とアニメーションのキャラクターの組み合わせは、新海誠作品のような、実景から背景をおこすことをますます特徴としている現代の日本のアニメーションを考えるうえで、今日的にも興味深い映像である。「インク壺」シリーズとそれ以後のフライシャー兄弟作や、その映像的主題と今日の日本アニメーションとの関係については、拙著『フライシャー兄弟の映像的志向――混淆するアニメーションとその空間』(水声社、2020年)のなかで詳しく論じているので、本稿で興味を持った人はぜひ確認してみてほしい。

『フライシャー兄弟の映像的志向――混淆するアニメーションとその空間』表紙

『フライシャー兄弟の映像的志向――混淆するアニメーションとその空間』表紙

(脚注)

*1

ブラックトンやマッケイの映画における絵を描くシークエンスは、ライトニング・スケッチという、同時代において人気のあった、絵を素早く描く大衆演芸の慣習からくるものである。ライトニング・スケッチとブラックトン、マッケイのアニメーションについては、細馬宏通『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか――アニメーションの表現史』(新潮社、2013年)に詳しい。

*2

Ray Pointer, The Art and Invention of Max Fleischer: American Animation Pioneer, Jefferson, North Carolina: McFarland, 2017, pp. 44-45.

※URLは2021年8月31日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- 書評 岩下朋世『キャラがリアルになるとき 2次元、2.5次元、そのさきのキャラクター論』2021年5月27日 更新

- ノルシュテイン作品との出会いが生んだ、新しいアニメーション史観土居伸彰インタビュー2018年5月1日 更新

- 第24回文化庁メディア芸術祭 ワークショップ 「岩井澤健治とデコボーカルのロトスコープ道場〜入門編〜」レポート2021年12月1日 更新