「Global Game Jam」とは何か

ギネスブックにも認定された世界最大のゲームジャム「Global Game Jam(GGJ)」[http://globalgamejam.org/](主催:非営利団体Global Game Jam)が2017年1月20日から22日まで48時間にわたって開催された。開催9回目にあたる2017年度は、全世界で36,000人以上が905会場で参加し、「WAVES」をテーマにした7,000本以上のゲームが開発され、その広がりは95カ国・地域にも及んだ。日本でも北海道から沖縄まで26会場で開催され、社会人から大学生・専門学校生にいたるまで652名が参加。182タイトルが開発された。ゲームは公式サイト[http://globalgamejam.org/2017/games]からダウンロードしてプレイできる。

△GGJ公式サイト

ハッカソンをゲーム業界風にアレンジ

ゲームジャムはスキルも経歴も雑多なゲームクリエイターが即席のチームを作り、比較的短時間(30時間や48時間)を費やして、一つのテーマでゲームを企画し、開発し、完成させるイベントだ。IT業界では1990年代後半から始まった、ハッカソン(ハック+マラソンの造語)と呼ばれるソフトウェア開発イベントの流れを汲んでおり、2000年代半ばから欧米圏で草の根的にスタートした。もっとも、エンジニア中心のハッカソンに対して、ゲーム業界ではゲームデザイナー・アーティスト・オーディオなど、より参加者層が多彩なため、ジャズのジャムセッションとかけてゲームジャムという呼称が用いられている。

今日、ゲームジャムは世界中で開催されているが、GGJはその中でも2006年に北欧でスタートしたNordic Game Jamを母体とし、2008年に発足。2009年に国際ゲーム開発者協会(IGDA)[https://www.igda.org/]教育専門部会の主催で開催が始まった経緯がある。そのためGGJは競技会ではなく、人材教育を目的としており、参加者が地域の状況にあわせて自由に改変できる自由さを兼ね備えている。こうした背景からGGJは急速に成長し、2012年には世界で最も参加者を集めたゲームジャムとして、ギネスブックにも認定された。2013年には運営がIGDAから非営利団体Global Game Jamに移管され、現在に至っている。

△東京工科大学会場

2000年代中盤から欧米圏でゲームジャムが誕生した背景には、ゲーム業界を席巻していた大作化の流れと、その反動から生まれたインディゲームの影響がある。当時PlayStation3世代の登場により、ゲーム開発の大規模化が進んだ一方で、ゲームエンジンやデジタル流通の環境が普及し、個人や小集団でもゲームを開発して配信できる下地が整備されていった。中でも影響を与えたのがゲームエンジンのUnity(2005年)と、App Store、Google Play(2008年)の登場だ。リーマンショック以降、一部の大作ソフトとインディゲームという二極化がさらに進行し、現在にいたっている。

こうした中でゲームジャムは、ゲームアイディアを短期間でプレイ可能な形に実装し、おもしろさを検証するというラピッドプロトタイピングの思想や、ゲームエンジンを用いたゲーム開発者教育の流れともマッチし、急速に成長していった。その中核となったのがGGJである。中でもIGDAの全世界にわたるネットワークと教育専門部会がはたした牽引力は大きく、Nordic Game Jamで培われた実験的な手法を、全世界に拡散させることに成功した。日本でもIGDA日本[http://www.igda.jp/]が初期段階からGGJの普及に協力しており、2014 年からはGGJ支援ユニット[http://ggj.igda.jp/]を結成して、会場運営と啓蒙活動に尽力している。

△GGJ国内公式サイト

開催規模・全世界

| 開催年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 国・地域 | 57 | 63 | 73 | 78 | 93 | 95 |

| 会場数 | 242 | 319 | 488 | 518 | 632 | 702 |

| ゲーム数 | 2,209 | 3,128 | 4,290 | 5,438 | 6,800 | 7,000+ |

| 登録者数 | 10,684 | 16,705 | 23,198 | 28,800 | 36,000+ | 36,000+ |

開催規模・国内

| 開催年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 会場数 | 7 | 17 | 21 | 19 | 19 | 26 |

| ゲーム数 | 77 | 93 | 92 | 108 | 112 | 113 |

| 登録者数 | 424 | 489 | 599 | 551 | 605 | 652 |

GGJの9年間の歩みをふりかえる

前述のように欧米では草の根ゲームジャムやハッカソンを母体にGGJが普及したのに対して、日本は事実上GGJが初めてのゲームジャム体験であり、ここからさまざまなゲームジャムが派生開催されていった点に特徴がある。この背景として日本はゲームジャム誕生の原動力となったゲームエンジンとインディゲームの普及が遅れていた点がある。また、ゲーム開発者コミュニティの厚みという点でも後塵を拝していた。しかし、いざGGJが上陸すると、急速に拡大をみせることになった。以後、日本での流れを「2009年〜2012年」「2013年〜2016年」「2017年以降」の3つにわけて振り返ってみたい。

GGJの揺籃期がはじまった2009年

GGJが2009年にスタートしたとき、早くも京都のゲームスタジオ、キューゲームズが会場を設置している。しかし、本格的に日本でGGJが知られるようになったのは、2010年に北陸先端科学技術大学院大学と東京工科大学で会場が設置された点が大きかった。特に東京工科大学では2004年から大学におけるゲーム開発者教育がスタートしていた背景もあり、GGJ2010を文部科学省の助成を受けた実践的なゲーム開発教育カリキュラムの一環として実施[http://igdajac.blogspot.jp/2010/08/blog-post.html]。教育成果をまとめた論文はCG国際会議「SIGGRAPH Asia」の教育セッションでフルペーパー採択されるなど、日本のGGJ開催をリードしている。

もっともGGJが日本で普及するうえで、いくつかの障壁があった。第1に時期的な問題がある。GGJが開催される1月下旬は多くの大学で繁忙期となり、論文審査や入試シーズンなどにぶつかるのだ。もっとも、GGJは世界規模のイベントのため、どの時期に開催してもどこかの地域で支障が出る。1月下旬に決定したのも、GGJが欧米圏主導で企画・運営されたからだ。一方で日本では「連泊が前提のイベント」「不特定多数の参加者が前提」「電源やインターネット回線が必要」という施設は大学以外に乏しく、これまでに前例のないイベントということもあって、なかなか広がりを見せることが難しかった。

ただし、GGJは前述の通りコンペティションではなく、人材教育に主眼が置かれている。GGJがスタート以来、掲げているミッション「イノベーション・コラボレーション・エクスペリメンテーション(革新・協力・実験)」が、その精神を良くあらわしている。異なるキャリアやスキルを持つ参加者が一堂に会して、短時間でゲームを開発することで生まれる「集団による学び」や、失敗を許容する環境の中で生まれる可能性の促進などを目的としているのだ。実施においてもGGJは大まかなルールを決めるだけで、実際の運営については会場責任者に一任されている。

京都VITEI BACKROOM会場

会場運営者が守るべき運営ルールとは「全世界、同じルールでゲームを作ること」「公式サイトに参加者登録を行うこと」「完成したゲームに説明文を添えて、所定のサーバにアップロードすること」「著作権を遵守すること」「全会場がスタートするまでテーマを公言しないこと(時差の関係でGGJの開催はニュージーランドが一番早く、地球を一周してハワイ会場で終了する)といった程度だ。会場運営者には毎年、開催直前に基調講演ビデオが送信され、テーマもこの中で発表される。逆に言えば、これ以外の細かい運営ルールは会場責任者が自由に改変できる。

一例をあげれば48時間という開催期間は必須ではなく、30時間(1泊2日)前後で終了する会場もある。反対にセミナーを実施するなど、前後に延長することもできる。夜間作業を認めず、ロックアウトしてもいい。デジタルゲームだけでなく、アナログゲーム(ボードゲームやカードゲームなど)を作ることも可能だ。宗教上の理由などで開催日自体を前後にずらすこともできる......などだ。もっとも公式サイトは英語で書かれており、運営責任者は開催にあたってGGJ本部と英語でやりとりをすることが求められる。この点も日本では開催においてネックとなった。

GGJの拡大が本格的に始まった2013年

これらの問題がある程度緩和され、広がりを見せたのが2013年からだ。この年からGGJ本体と各会場を結ぶ地域コーディネーター制度が導入され、会場開催のサポートが行われることになった。日本ではIGDA福岡代表で九州大学准教授の金子晃介氏が地域コーディネーターに就任し、会場サポートを行っている。これによって「英語の壁」がぐっと縮まり、開催がしやすくなった。それに伴い運営責任者の裁量で比較的自由に会場運営が可能である点が広まり、大学以外にゲーム会社、専門学校、自治体との連携といった、会場運営の広がりがみられるようになった。

実際に2013年は国内会場数が前年の7会場から13会場へと倍増し、大学以外にシェアハウスでの開催(ギークハウス武蔵小杉)、初日と二日目は参加者が自宅で制作し、最終日だけ会場に集まってゲームを完成(京都会場/京都市南青少年活動センター)させるなど、運営にも多様性が見られた。また沖縄では地元のIT企業・沖縄大学・産業支援センター・NPOが連携して「Global Game Jam Okinawa 2013開催を目指す会」が発足し、全4回のワークショップを経てGGJが開催された。新宿のハッチアップ、名古屋のインティ・クリエイツ、熊本のアルファシステムと、地域企業による開催もみられた。

地域のIT勉強会やゲーム開発者コミュニティが主体となってGGJを開催するようになったのも2013年からだ。福岡会場では「8耐」とよばれるハッカソンを定期開催する福岡工業大学短期大学部の弘中大介准教授が合流し、「8耐」の参加者がGGJでゲーム作りに挑んだ。福島会場ではIGDA東北が6時間ゲームジャム「FUSE」[http://fuse.igda-tohoku.org/]を定期開催しており、日頃のゲーム作りの成果をGGJで披露した。これら地方会場では、ふだんは東京で活躍するプロのゲーム開発者がGGJにあわせて帰省し、参加する例もみられた。2015年からはGGJ支援ユニットによって会場連携がはじまり、一体感を持たせる工夫も行われている。

新たな飛躍と課題がみつかった2017年

このように大学をはじめとした教育機関からスタートしたGGJが、徐々に地方への展開を進めていく中で、2017年は新たな節目を迎える年となった。第一に登録会場数が26箇所、参加者が652名と過去最多を記録したこと。その中でも名古屋と京都に3会場ずつと、中京・関西地区で複数会場が発足した点が印象的だった。このうち名古屋では専門学校主催・地元のゲーム会社主催・地域のゲーム開発者コミュニティ主催と、それぞれ特徴のある会場作りが行われており、それらを中京地区のゲーム業界団体「GAIRA(中部ゲーム産学競技会)」[http://www.gaira.org/]が支えるという、産学連携構想による開催となっている。

これに対して京都では新たに京都府精華町が主催する京都府精華町会場が発足。自治体が音頭を取る初のGGJ会場が発足した。精華町ではCGによる広報キャラクター「京町セイカ」[http://www.town.seika.kyoto.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=8256]の展開を通してゲーム業界との接点があり、産官連携で開催された形だ。会場には京都精華大学でキャラクター作りなどを学ぶ学生らが参加。同大学で教鞭を執るマンガ家のすがやみつる氏が応援にかけつける一幕もみられた。他に2016年の熊本地震で大きな被害を受けた熊本市内でも、GGJ2014から3年ぶりに会場が新設され、ゲーム開発を通して地元コミュニティの健勝ぶりをアピールした。

△京都精華町会場

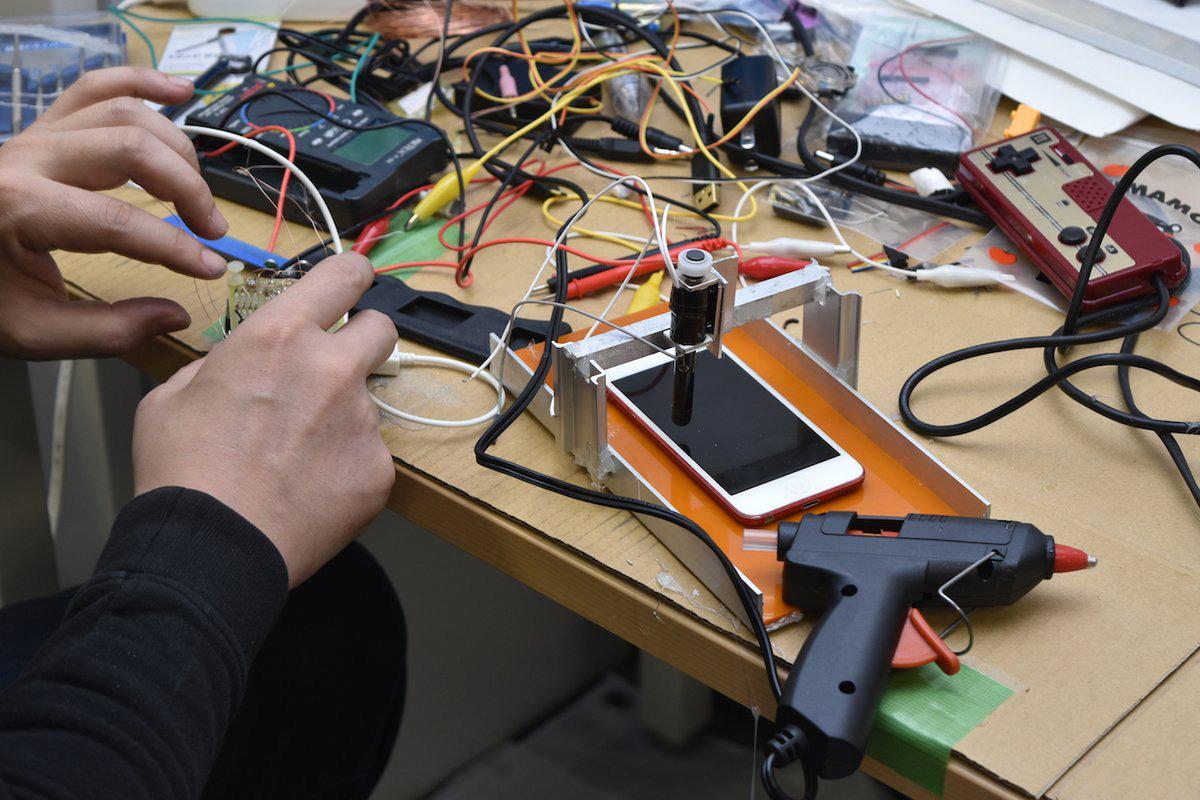

△電子デバイスGGJ会場

△東京工科大学会場

ゲームの中身に多様性が見られたのも2017年の特徴だった。中でもユニークだったのがPC雑誌「月刊I/O」(工学社)編集部[http://io40th.kohgakusha.co.jp/]が東京・神田で主催した電子デバイスGGJ会場だ。協賛企業によってロボットや各種デバイスなどが提供され、電子工作によってオリジナルのコントローラやデバイスを開発しながらゲームも制作するという、新規性に富んだゲームジャムとなった。こうした「デバイスゲームジャム」は世界的にも珍しく、新たな可能性を示したと言える。Oculus Rift、HTC Viveに加えて、発売されたばかりのホロレンズ向けにゲームを作ったチームもみられた。

こうしたデバイス先行のゲーム制作は、ゲームコンテンツにも影響を及ぼした。過去のGGJでは企画が固まるとグラフィック制作が先行し、ゲーム体験自体は平凡なものに留まる傾向もみられた。しかし、デバイス先行の場合はデバイスを活かしたゲーム体験のデザインが求められる。その一方でゲーム体験自体が新規デバイスによって増幅されるため、ゲーム内容はシンプルでも新規性の高いゲームが数多く登場した(同じ傾向はVRゲーム開発でもみられた)。ハードとソフトの双方が融合して新しいゲーム体験を提供するという、ゲーム本来の精神に立ち戻った開発が体験できたといえる。

GGJをハブとした産官学連携の進展のために

一方で2017年は日本のGGJにおいて新たな課題が見えてきた年だとも言える。地方会場が増加する一方で、首都圏での参加者数が頭打ちになっていることだ。2011年と2017年を比較すると、総参加者数が424名から652名と153%増加したのに対して、首都圏に限定すると2会場190名から7会場209名と110%の伸びに留まっており、会場数が増えただけ1会場あたりの参加者数は低下している(東京工科大学では144名から101名と70%に減少)。これに対して海外では新興国を中心に、首都に大規模会場を設置する傾向にある。GGJ2017で最大規模となったのはエジプトのカイロ会場[http://globalgamejam.org/2017/jam-sites/iti-egypt-game-jam-cairo]で1,294名を記録した。

参加者はゲームジャムを通して自分たちのゲームを開発するだけでなく、周りの参加者と交流したり、他のゲームの完成度と比較したりして、さまざまな影響を受ける。そのため規模の効果を受けやすい。新興国で大規模会場が増加する傾向にあるのも、一つにはこの効果をねらって、行政が開催支援を行っているからだ。一方で日本では、特に首都圏において一定以上の規模の会場を見つけることが難しく、十数人〜数十人規模の会場が増加する傾向にある。その場合、GGJを通して得られたお互いの知見をどのように集約し、連結するかが課題となる。

幸いにもGGJは異なる立場の関係者が一堂に会しやすいスキームになっており、これまでも会場運営者を中心とした「草の根の産官学連携」で拡大してきた経緯がある。地域の進化にあわせた独自の会場運営を進めていくことで、日本ならではの広がりを見せていくことも可能だろう。ただし、その場合でも各地の知見を集約し、再発信する仕組みが必要になると思われる。欧米圏ではゲームジャムなどを対象とした国際会議「ICGJ(International Conference on Game Jams, Hackathons, and Game Creation Events)」[http://icgj17.gameconf.org/]が2015年に発足し、GGJも協賛を行っている。日本でも同様の仕組みが求められるだろう。