「メディアアートへの視座」と題したこの連載では、メディアアートに関連するキーワードをひとつ取り上げて、その学術的な背景を概説していきます。そのことによってメディアアートをより深く楽しみ、考えるための視座を提示することを目的としています。

メディアアートと呼ばれる芸術領域は、世界各国のイベントと連動しつつ、1980年代以降その勢いを増大させてきた。メディアアートはデジタルメディアを利用した芸術の形式として定義されたり語られたりすることが多いため、どうしてもそこには「最新」といったニュアンスがつきまとう。例えば、アルス・エレクトロニカは1979年に開始された世界最大のメディアアートの祭典であるが、近年では、1980年代や90年代に見られたメディアテクノロジーや、それと私たちの関係をラディカルに問い直すような姿勢は後退し、最新の技術やそれがもたらす「新たな経験」を目玉とした文化産業による見本市といった様相をより強く呈すようになっているように思われる。

「Single Wing Turquoise Bird(ライトショー)」

日本国内においては、メディアアートは「メディア芸術」という独自の名称で呼ばれ、流行のメディアテクノロジーを使用した作品以外にもマンガやアニメまでが含まれるという、いささか困惑する芸術領域----もしくは一種のコンテンツ産業----として設定されていることは、様々な研究者によって既に指摘されている通りである。

こうした国内のメディア芸術においても「新しさ」というものが賭け金の一つとなっていることは明らかであるが、その一方でメディアアート/メディア芸術に関して「歴史化」が進行していることも触れておかなければなるまい。その例としては、坂根厳夫『メディア・アート創世記』(工作舎、2010)や馬定延『日本メディアアート史』(アルテス、2014)が挙げられる。もちろん、作品の制作とその研究を単純に同一のレヴェルで考察することはできないが、メディアアートという領域を巡っては、「新しさ」と「歴史化」という相反するヴェクトル----新しさと過去へと向かう眼差し----が同居しているとひとまず述べておきたい。

さて、メディアアートの歴史化ということについて関連してくるのが、「メディア考古学」と呼ばれる研究アプローチである。メディア考古学を最大限一般的にしたかたちで定義すれば、「日々増殖するメディアテクノロジーによって、埋没してしまったメディア文化やそれがもたらす経験についての言説の掘り起こし」であり、「大半のメディア考古学者たちに共通するのは、メディア文化についての規範的で正統的な物語を突き抜けて「掘り下げて」、省かれたものや的外れに終わった解釈を指摘すること」(1)とまとめることができるだろう。もちろん、メディア考古学を標榜する研究者により、その定義や問題意識は様々である。とはいえ先に述べた以上の具体的な共通点もいくつか見いだすことは可能である。この点に関しては後述することにして、まずはメディア考古学の展開を簡単に押さえておきたい。

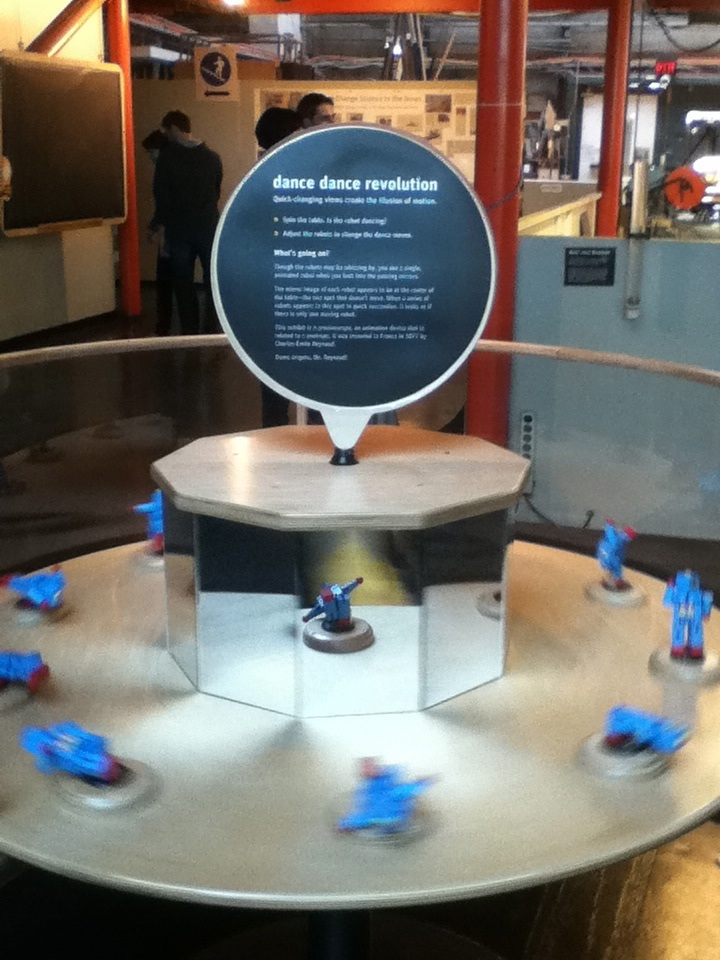

プラクシノスコープの原理を使用した作品"Dance Dance Revolution"(The Exploratoriumにおける展示)

メディア考古学というアプローチを提唱し、それを精力的に推進している研究者の一人としてエルキ・フータモは外せない。彼が〈メディア考古学〉というアプローチを着想したのは1980年代のことである。1990年代に入ると、フータモの論文に「メディア考古学」(media archaeology)という用語が登場するようになる(例えば「万華鏡熱からサイバーオタクへ」(1996))。また、フータモに影響を与えたジークフリート・ツィーリンスキーも、1990年代に「メディア考古学」と題された論考を発表している。

もちろん、彼ら以前にメディア考古学的なアプローチが存在していなかったわけではない。そして、メディア考古学の形成に寄与したのはメディア論的研究だけではない。ミシェル・フーコーの「考古学」概念----それに対する距離感は論者により千差万別であるが----やマーシャル・マクルーハンらの議論をある意味共通の土台として受け継ぎつつ、人類学・美術史・文学理論・現代思想などさまざまな学問領域の結節点として、メディア考古学は位置している。

からくり仕掛けのマジックランタンスライド(フータモコレクションより。UCLAでの展示)

国内におけるメディア考古学の受容にも眼を向けておきたい。特に2015年は、メディア考古学に関連する著作がまとめて出版された。例えば、大久保遼『映像のアルケオロジー』(青弓社、2015)は、主に国内の19世紀を対象として、幻燈や写し絵などの失われたメディアテクノロジー(装置)----ロストメディアもしくはデッドメディアとも呼ばれる----に注目し、それらがもたらした体験と教育や報道などといったさまざまな文脈との接点を切り出しつつ、映像文化を再考するための新たなパースペクティヴを確保しようとしている。早稲田大学坪内博士坪内博士記念博物館編『幻燈スライドの博物誌』(青弓社、2015)では、写し絵や幻燈についての解説に加え、同館が所蔵する幻燈機やスライド(種板)の写真や、上映された写し絵の様子を描いた図版など、豊富な資料が収録されている。この二冊と同時期に出版されたのが、フータモの論文を集めた選集、エルキ・フータモ『メディア考古学』(太田純貴編訳、NTT出版、2015)である。フータモに関しては後述する。

ここまでで挙げたメディア考古学関連書籍に関して乱暴を承知でまとめるならば、それらは視覚(文化・経験)に関わる内容を中心に取り上げていると言えるだろう(2)。たいして、聴覚(文化・経験)に力点を置いたメディア考古学的研究として挙げられるのが、ジョナサン・スターン『聞こえくる過去』(中川克志+金子智太郎+谷口文和訳、インスクリプト、2015)(原著は2002年)である。

このように2015年はメディア考古学関係の重要な研究書が集中して出版されているが、以前にメディア考古学に関連する研究が受容されていなかったということでは、当然ない。フータモやユッシ・パリッカ----フータモやフリードリヒ・キットラーの議論を引き継ぎながら、ジル・ドゥルーズなどの現代思想を自身の議論に織り込んでいる----が、メディア考古学の重要な先達として言及するアン・フリードバーグや、ジョナサン・クレーリー、レフ・マノヴィッチ、タイモン・スクリーチらの著作、そして、メディア考古学という看板を掲げることはなかったがそれとの強い類縁性を備えたキットラーの著作などが、先行して翻訳されていることには注意を促しておきたい。

また、草原真知子や岩本憲児による研究成果に加え、日本の幻燈(劇)である「写し絵」を復興させて上演を行なっている劇団みんわ座の存在も、国内におけるメディア考古学的展開においては忘れてはならないだろう(3)。

以上のようなメディア研究者に加え、メディア論を中心とした研究を行っているわけではないがメディア考古学的関心を共有している研究者として、人類学者・山口昌男(の発想)を挙げておきたい(4)。山口とメディア考古学を併置する理由は、山口が論じた対象のなかに、メディア考古学ではお馴染みの影絵やジオラマといった光学装置や、視覚文化において重要な位置を占める百貨店があるからではない。ポイントとなるのは、山口が歴史の袋小路や裏街道----山口の用語を使えば「周縁」----に目を向けた点である(5)。勝者の歴史の背後に存在したものごとを掘り起こすこと、単線的な歴史観を拒絶すること、こうした点において山口の議論とメディア考古学は共鳴する。山口の議論とメディア考古学的発想のつながり、さらには人類学とメディア考古学といった内容に関しては、別の機会に改めて論じることにしよう(6)。

UCLAのDMA

ここまでで挙げた国内外の著作や研究者の数が示すように(そして言及できなかった著作や研究者の数が示すように)、メディア考古学というアプローチやその対象はさまざまである。とはいえ、いくつかの共通点も見出すこともできる。例えば、ツィーリンスキー、フータモ、パリッカは、それぞれ制作系の学部・学科に所属している。ツィーリンスキーはベルリン芸術大学、フータモはカリフォルニア大学ロサンゼルス校デザイン|メディアアーツ学科およびフィルム・テレビジョン・デジタルメディア学科、そしてパリッカはサウサンプトン大学ウィンチェスター美術学校で指導を行なっているのである(7)。

また、フータモとパリッカは積極的にメディアアート/アーティストに言及する。フータモの場合でいけば、岩井俊雄やポール・デマリニスといったメディアアーティストについて集中的に紙幅を割いている。フィンランドのエルキ・クレンニエミも、フータモやパリッカそして彼らのメディア考古学理論にとって重要なメディアアーティストとして挙げることができる(8)。字数の都合上、このコラムではメディア考古学におけるメディアアーティストの位置づけを述べることは難しいが、フータモの場合に限定してひとつ指摘しておくのならば、デマリニスやクレンニエミを評する際に用いられる「よろず鋳掛け屋=思索家(thinkerer)」という概念が、議論のための補助線となるだろう(9)。

さて、ツィーリンスキー、フータモ、パリッカの三者に共通する問題意識として、メディア(文化)論やメディアアートにおいて散見される、直線的な進歩・発展史観や技術決定論的な言説に対する批判が挙げられる。おそらく、それは三者に共通する最も重要な点として挙げられるだろう。

進歩史観や技術決定論的な議論は「最新」や「新しさ」と容易に結びつく。冒頭でも述べたように、メディアアートはしばしば「新しさ」により語られる。その背後にあるのは、進歩史観と技術決定論が一体となって奏でるテクノユートピアの調べである。先に挙げた三者は、メディアアートやメディア(文化)研究をこうした調べにのせて語ることに抵抗する。それが彼らにとってのメディア考古学的実践である。ならば、メディア考古学とは、デッドメディアを懐古趣味的に取り上げることでは決して無い。確かに、フータモらはデッドメディアを分析する。だが、それを無限に氾濫するかのような「最新」を把握することへの困難さからくる諦念めいた反動から、過去にノスタルジックな眼差しを注ぐことに過ぎないとしてしまえば、メディア考古学という発想やその射程を大きく損なうことになる。

フータモであれば、この抵抗のための概念的ツールとなるのが「トポス」である。元来、トポスは文学作品などで確認される「定型表現」や「クリシェ」として理解されてきた。フータモは文学研究者クルティウスを経由してトポス概念を受容しているが、クルティウスがトポスを文学にしか認めなかったのに対し、フータモはアビ・ヴァールブルクらの議論を媒介に、トポスという発想をメディア文化や視覚文化へとスライドさせて、メディア考古学の理論的土台を形成した。

トポスを核としたフータモ流のメディア考古学の醸成については、フータモが映画研究者としてそのキャリアをスタートさせたことも押さえておく必要があるだろう。フータモは映画における「定型表現」の存在に気がついており、そこにメディアテクノロジーの文化史や同時代の視聴覚文化への関心が加わることで、映画の歴史がそれ以外のより広汎な文脈へと繋がるのではないかという見通しが打ち立てられ、メディア考古学という理論へ端緒が開かれることになるからである(10)。フータモの議論には歴史/過去への信頼感が透けて見えることがしばしばであるが、それが(クルティウスを経由した)トポス概念と共振し、フータモ流のメディア考古学が構築されるのである。

トポスという観点からメディア文化やメディアアートに注目することで、フータモはそれらに直線的な時間の様態ではなく、円環的な時間の様態を見出していく。それによりメディアテクノロジーにつきまとう進歩史観を突き崩し、メディア文化やメディアアートを語るときに取られてきた技術決定論的・テクノユートピア的な視座を解体することを試みるのである。

ならば、少なくともフータモにとってのメディア考古学(的実践)とは次のように言えるだろう。すなわち、メディア考古学とは過去へ反省=反射的な眼差しを注ぐことで、現在や未来を批判的に捉えることであると。それにより、例えばメディアアートの「新しさ」を、技術決定論以外の見地から捉えていく道筋をつけていくことも可能になるだろう。メディア考古学は過去だけを見ているわけではないのである。

こうしたメディア考古学的実践は、メディア文化において隠蔽・抑圧・無視されてきたものごとを掘り起こすことでもあるため、現在とは異なるあり得たかもしれない世界を描き出すことにもつながってくる。それを敷衍して、メディア考古学の目的の一つは、歴史の複層性を浮彫りにすることであると言っても良いだろう。この点において、先述した山口の視点とメディア考古学の問題意識は重なってくる。そして、メディア考古学をこのように捉えれば、その射程は文明批判にまで及ぶのである。

急いで付け加えなければならないのは、メディア考古学は決して完成された学問ではないということである。フータモのトポス概念にまつわる時間、メディア考古学的アプローチから導かれる可能性のある局所的・蛸壺的な文化相対論、メディア(文化)論におけるメディア考古学の位置づけなど、さまざまな問題がメディア考古学には残されている。とはいえ、メディア考古学というアプローチにたいして性急に断を下す必要はないだろう。メディア考古学がメディアアートやメディア文化をきめ細かく捉えていくように、まず私たちに必要なのは、多彩なメディア考古学という方法論や概念、もしくはそこで使用されている理論的道具立てを分節化しつつ、その可能性を個別に見極めていくことであろう。その途中で「メディア考古学」というアプローチ自体に新たなる生成変化が産まれるかもしれない。メディア考古学という領域はまだ始まったばかりなのである。

(1)フータモ『メディア考古学』太田純貴編訳、NTT出版、2015年、Ⅲ頁。

(2)大久保もフータモもともに、ロストメディアによってもたらされる経験は視覚に限定されるものではなく、むしろ身体に訴えかけるようなメディア・スペクタクルとして捉えていることには注意が必要である。また、スターンの聴覚に関わる議論においても身体という観点は外せない。

(3)例えば以下を参照。Machiko Kusahara, "The "Baby Talkie", Domestic Media, and the Japanese Modern," Erkki Huhtamo+Jussi Parikka eds., Media Archaeology, University of California Press, 2011. 岩本憲児『幻燈の世紀』、森話社、2002年。

(4)確かに山口はメディア論研究者ではないが、興味深い指摘を行っている。山口によるメディア論的言及に関しては、例えば以下を参照。山口昌男『仕掛けとしての文化』、講談社、1988年。

(5)例えば以下を参照。『「挫折」の昭和史』(岩波書店、1995年)や『「敗者」の精神史』(岩波書店、1995年)。

(6)フータモのウェブサイトで近刊として挙げられた論文のタイトル中に、「人類学」ということばが使用されている。Erkki Huhtamo, "Freedom, Control, and Confusions in the Art Museum: Why We Need 'Exhibition Anthropology'?," in: Museum Media, ed. Michelle Henning (London and New York: Routledge), forthcoming in 2015(http://www.erkkihuhtamo.com/publications/より。情報取得日2015年12月4日)。

(7)2015年12月現在。

(8)Erkki Huhtamo, "Fragment as Monument," Joasia Krysa and Jussi Parikka eds., Writing and Unwriting (Media) Art History, The MIT Press, 2015.

(9)Erkki Huhtamo, "Thinkering with Media: On The Art of Paul Demarinis," Ingrid Beirer et al. eds., Paul DeMarinis/ Buried in Noise, Kehrer Verlag, 2010. また、今後メディアアートにおいて重要になると思われるアーティストとして、プロジェクション・マッピングを中心とした制作活動を行っている、トルコ出身のレフィーク・アナドル(Refik Anadol)の存在も挙げておきたい。

(10)cf. Erkki Huhtamo, Illusions in Motion, MIT press, 2013, xvi.