海外においてまだ日本のマンガが浸透していなかった90年代に、アメリカのファンダムで“最もよく知られた日本のMANGA家のひとり”であったまんが家・一本木蛮(いっぽんぎ・ばん)。「コスプレアイドル」の元祖でもある彼女は、アメリカの出版社から多数の著作を出版していたのみならず、現地のコンベンションに積極的に参加し、ファンとの交流をはかっていた。そんな特異な存在になるまでにはどのような経緯があったのか。当時のアメリカにおける日本のマンガの出版事情も交えながら、本人の言葉を伝えていく。

『FIII バンディット』1号表紙

『FIII バンディット』1号表紙

80〜90年代のアメリカにおける日本マンガ

「クールジャパン」という言葉が人口に膾炙するはるか以前から、日本マンガの海外における人気は国内の各メディアで報道されてきた。80年代になって、その種の報道は増えてきた印象があるが、アメリカに限ると実体以上に誇張されていたり、今後の成長を見込んだ希望的観測が含まれていたりと、実状と乖離したイメージを与えているものもあった。実際、商業的側面だけ捉えると90年代後半に至るまで、アメリカでのMANGA(註1)売上は、各種報道の与える印象とは裏腹に小さいニッチ中のニッチとも言える規模だった。

いかに小さな市場だったかは、日本の大手出版社でアメリカ市場に参入したのが90年代まで小学館1社のみだったことからも明らかである。つまり、多くの大手にとって90年代までのアメリカは、資金を投入するリスクに対し二の足を踏む市場だったのだ。2018年時点になると小学館、集英社、講談社、KADOKAWAの系列会社で米MANGA市場の売上、売上部数ともに80%強(註2)を占めるに至るが、90年代までMANGA出版を行っていたのは、小学館の子会社と米大手コミックス出版社一部を除くと、その多くが現地の独立系出版社だったのである。

しかも独立系のなかには、日本アニメやマンガを好きなファンが立ち上げた会社も少なからずあり、出版社と読者の距離は近く、その境界も曖昧であった。当時のアメリカのMANGAビジネスは、届ける側も受け取る側もアニメとマンガの熱心なファンたちによって支えられている小さい市場だったと言える。

そんな90年代、独特な活動でアメリカのファンに愛されていたのがまんが家・一本木蛮氏。80年代にデビューした一本木氏は90年代のアメリカのファンダムで“最もよく知られた日本のMANGA家のひとり”だった(註3)。

アメリカと日本の人気マンガ作品が必ずしも一致するわけではないが、当時も今も基本的には日米ともに、大手出版社の人気マンガ誌に掲載された作品やアニメ化された作品が強いのは変わらない。しかし一本木氏の場合、そのいずれにも当てはまらないだけでなく、日本では商業出版されていない作品もアメリカでは出版されている。

90年代、一本木氏の作品がどのような経緯によりアメリカで出版されるようになったのか、そしてどのように氏がファンダム内で“最もよく知られた日本のMANGA家のひとり”となったのか。一本木氏のインタビューをもとに振り返ってみたい。(以下、敬省略。)

アメリカの出版社によるスカウト

80年代初頭、高校生の時にマンガ家デビューを果たした一本木蛮は、一貫して異色のマンガ家である。『うる星やつら』(1978〜87年)のラムのコスプレで一躍有名になり、デビュー後はマンガや趣味のバイクの本を出すのみならず、自身の写真集、レコード、イメージビデオ、映画出演等々さまざまな形でメディアに登場した。当時はまだ「コスプレ」という言葉は普及していなかったが、その活動は今でいう「コスプレアイドル」の元祖。自伝的作品『同人少女JB』(註4)に描かれているように、もともとマンガ、アニメ、SFが大好きで、高校生の時に地元の本屋で同好の士と出会い、同人活動に目覚める。そして現在に至るまで、創作に対する熱意は衰えず、商業作品を制作しながら今も同人誌をつくってコミックマーケット(通称「コミケ」)やコミティアなど積極的に参加している。

そんな一本木にアメリカでのデビューをもたらしたのも、コミケでの出会いだった。

90年頃だと思うんですけど、コミケでブースを出していたら、隣のスペースで大きな体格の人がきれいな英語で話しかけていたんです。隣の人は困っていたようだったので「お手伝いしましょうか?」と英語で声をかけました。

しばらく英語で話すのをお手伝いしていたら、その大きな人が「ところで、あなたは誰ですか?」と聞くので、「私はマンガを描いてます。いろいろ描いてますけど、ここに並んでいるのは同人誌です」と答えました。すると「じゃあ、あなたの同人誌、全部買いたい」って言うんです。同人誌を買う話だけだと思っていたら結局は「出版させてほしい」という話でした。この人がベン・ダンだったんです。

ベン・ダン(Ben Dunn)とは、アンタクティック・プレス(Antarctic Press、以下AP)という独立系コミックス出版社を1984年に立ち上げた台湾系アメリカ人のマンガ家である。

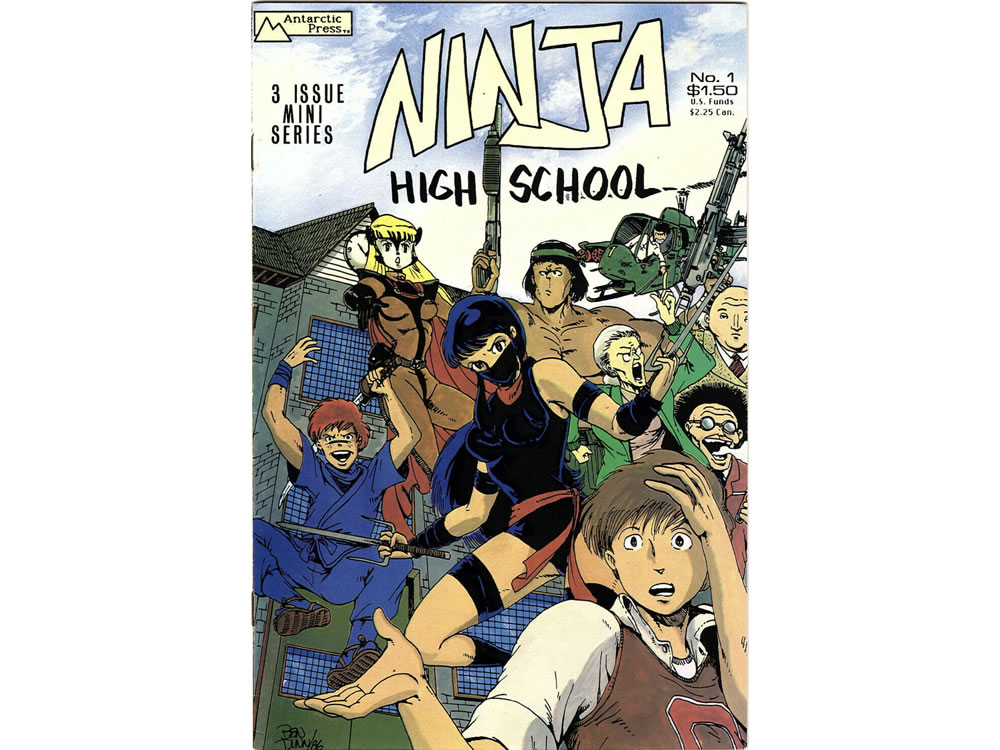

あの頃ベン・ダンという名前を知ってたわけじゃないんですけど、出版社自体は一部の日本のマンガ家の間で知る人ぞ知る存在だったんですよ。『ニンジャ・ハイスクール(Ninja High School)』っていう高橋留美子さんのパロディみたいなのを出していたところだから。その『ニンジャ・ハイスクール』が仲間うちでちょっと話題になってたんです。

『ニンジャ・ハイスクール(Ninja High School)』1号表紙

『ニンジャ・ハイスクール(Ninja High School)』1号表紙

AP社は小さいながらも、アメリカにおけるMANGA流入史を考える上で、ある意味重要な出版社である。日本MANGA、しかも日本の成人向けMANGA出版にも早くから手をつけていただけでなく、アメリカで日本MANGAの商業出版が本格的に始まる前から日本MANGAに強く影響を受けたオリジナル作品を積極的に出し、自社の作品を「COMICS」ではなく「MANGA」と呼んでいた。地道ながらも継続的に行っていたその出版活動のせいか、アメリカで“MANGA的”とみなされる作品が少なかった当時、日本で制作されていないにもかかわらずベン・ダンの作品はアメリカで一部から典型的な“MANGA的”作品と見なされるようになっていたのだ。

創設者のベン・ダンは1964年、台湾生まれ(註5)。幼い頃アメリカに移住してスーパーヒーロー作品を読んで育った。13歳の時(1977年)に再び訪れた台湾で海賊版を通して日本のアニメとマンガに触れ、熱烈なファンになる。1977年に設立されたアメリカで最初の日本ANIMEとMANGAのファンクラブ「カトゥーン・ファンタジー・オーガニゼーション(The Cartoon/Fantasy Organization)」にはほぼ最初から参加し、ファンダムの中心のひとりとして活動もしていたという。

1980年代初頭、アメリカでは“MANGA的”な絵柄の作品は受け入れられておらず、ダンは唯一自分の作品を出す手段として出版社APを1984年に立ち上げる。自費出版に近い形で1985年、複数の短編を掲載したコミックブック「マンガジン(MANGAZINE)」を出し、1987年からはダンの代表作ともなる『ニンジャ・ハイスクール』を開始した。ちょうど「マンガジン」1号が出た頃、アメリカでは日本アニメを編集して別作品につくり変えた『ロボテック(Robotech)』(註6)が放映され、現地でANIMEファンが増えていた時期に当たり、AP社には主にANIMEファンから反応が多く寄せられたと言う。なかには作品を売りこんでくるファンもいて、ダンは自分の作品以外も出すようになった。

会社が順調に成長し出版タイトルを増やしていた90年代初頭、ダンは日本人のペンフレンドのひとりから日本の同人誌とコミケの存在を知る。ダンボール1箱分ほどの同人誌を見たダンはその作品の出来の良さに驚き「日本の大手出版社のマンガ出版権を手に入れるのは難しくても、同人誌ならできるのでは」と思いついた。ベン・ダンがコミケに来ていたのは、まさにこの思いつきが理由である。

ベンはこの時、日本のマンガ家をハンティングするためにコミケに来ていたんです。ベンから「ほかの日本のマンガ家を紹介して」と言われました。紹介できる人はいくらでもいたけれど、私から「まずちゃんと出るってことを目に見える形で見せて」と言ったんですよ。私の作品を出して、それからちゃんとその作品を宣伝するところを見せてもらってからなら紹介できる、と。そのためにも、私の最初の本を出す時に、私の本の広告が掲載されたベンの会社のほかの本も1冊ずつサンプルとして送って、と頼みました。そうしたら全部送ってくれたんです。

私の本の1巻目(註7)もちゃんと立派なものをつくってくれました。最初に出たのは、『少年最勇記コマンダーゴクウ』(英語タイトル:Change Commander Goku)でした。

こうして1993年から一本木作品が、そして翌年からは一本木が紹介した日本のマンガ家の作品がAP社から次々と出版されるようになった。さらにAP社は一本木作品をアメリカで売るにあたって(恐らく一本木の日本での活躍を知ったうえのことだろう)、作品だけでなく作者自身も前面に出す宣伝方法をとっている。

アメリカ・デビュー

まずAP社は、一本木をアニメのコンベンションに連れていく。

最初の本を出すのと同時かちょっと前に、APさんから連絡が来て、今度「プロジェクトAコン」(註8)のゲスト・オブ・オナーとして招待したいと言われました。「私はゲスト・オブ・オナーに招待されるような器じゃないよ、そんなベテランじゃないよ」と断ったんです。そうしたら「もうひとり候補がいるんだけど、その人は歌ったり、コスプレをしたりしてくれない気がする」と言われて、「そりゃそうだ」と思ったんだけど、じゃあ、私に求められているのはなんなんだっていう(笑)。

で、「その候補は誰ですか」って聞いたら「松本零士先生」だと。そんな、「宇宙の海はおれの海」の方にコスプレしろ、アニメソング歌えなんて言えないでしょう。そこで、もう一人のアメリカ人のゲストと一緒に、結局私が出ることになりました。これが最初のコンベンション参加です。

この後一本木は何度もアメリカのコンベンションに参加するようになった。

コンベンションに出てみたら、おもしろい作家だって喜んでもらえたんですよ。それで作家がおもしろいから作品もきっとおもしろいんだろうということで、本も結構売れてくれて、すぐ次のシリーズも出ることになったんです。

コンベンションに呼ばれると、翌年も必ずと言っていいくらい呼ばれていました。なぜか私が行くとコンベンションの参加人数が毎回倍に増えたらしいんですね。AP社はこれをビジネスチャンスだと思ったらしくて、集中してコンベンションに行っていた時期があります。

アニメソング(アニソン)を歌う歌手や声優が海外のコンベンションでパフォーマンスを披露することは珍しくないが、当時も今もアメリカのコンベンションでのマンガ家によるコンサートはかなり稀だ。しかし一本木がファンを魅了したのは、歌や踊りだけではなかった。壇上のみならずコンベンションの会場で、積極的に直接ファンに英語で語りかけたのだ。

アメリカには小学5年生から1年1カ月住んでました。弟は私よりすぐ英語喋れるようになったけど、帰ってきてから喋れなくなるのも早かったから、小学5年生って年齢的にはよかったみたいです。父親がワシントン大学に客員で呼ばれて、せっかく来たんだから普通の公立に入れってことになったんですけど、まわりが何話してるのか全然わかんない。そこで、小学校が始まる前の1時間、幼稚園で英語を教えてもらっていました。

その頃、母親に日記を書けって言われて、面倒くさい! と思いつつ、ノートに書いていたのが、今読むと途中から英単語が入りだして、最後のほうはほとんど英語になってる。日本語を書くのが面倒くさくなっていったのが目に見えてわかるんです。

私はコンベンションに何度も行ったり、アメリカと電話で喋ったりとかしたことで、英語力がキープできたと思います。幼稚園で英語を教えてくれた、私にとってのアメリカのお母さんは数年前に亡くなっちゃったんですけど、「あなたは私の教えた発音を維持してるわ」って言ってくれてましたね。

AP社が一本木を前面に出したのはコンベンションだけでなかった。

APさんはとにかく“全米初”をやることにこだわってました。それで次の『FIII バンディット』1号は著者近影ポスターが付いて、その次の号からは全米初の著者トレーディングカードが付いたんです。

著者近影のポスターやトレーディングカードが毎号付く日本MANGA出版の前例は間違いなくなかったに違いない。

APさんからとにかく「日本で単行本になったものでも、ならなかったものでもどっちでもいいから描いたものを全部くれ」って言われて、はしから順番に渡してたら、ドンドン出してくれた(笑)。最初の本を出す時点で、原稿を送るのはさすがに怖かったんで、デジタルレーザーコピーというカラーコピーの機械を導入しました。リース代が高かったですけど、原稿の安全のほうが大事だと思ったので。

こうして一本木の作品は、全年齢向けの作品だけでなく、成人向けの作品もAP社の成人向けレーベル「ヴィーナス・コミックス(Venus Comics)」から、日本での商業出版の有無にかかわらず出版された。一本木がAP社に紹介した日本のマンガ家の作品のなかにも、同人誌で発表されたものがあった。

私の作品がちゃんと出ていることを確認できたし、コンベンションのゲストでアメリカに行く時に友だちにも声をかけたらみんなも見てみたいっていうので、仲がよくて信頼のできるマンガ家さんをAPに紹介していきました。

1996年に入ると、何らかの理由で(ベン・ダンへのインタビューによると、社内的な問題のせいで)AP社はMANGA出版から手をひくが、AP社にいたMANGA好きの社員の一部が独立して2つの小さな出版社ラジオ・コミックス(Radio Comix)とスタジオ・アイアンキャット(Studio Ironcat、以下IC)をそれぞれ立ち上げ、MANGA出版を続けていく。

1997-1998年、アメリカのコンベンションに参加していた一本木

1997-1998年、アメリカのコンベンションに参加していた一本木

Photo: Jack Thielepape

スタジオ・アイアンキャット

ラジオ・コミックス社は、「ファーリー(furry)」と呼ばれる擬人化された動物を扱うジャンルを専門に出すところで、一本木はAP社の社員だった頃から面識のあったその創設者エリン・ウィンクラー(Elin Winkler)に頼まれてカットなどを描いて送ることもあった(ちなみに、90年代「ファーリー」のファンダムは日本ANIMEやMANGAのファンダムと一部重複しているとも言われていた)。

もう一方のIC社を立ち上げたのは、スティーブ・ベネット(Steve Bennett)と翻訳者クニ・キムラ(Kuni Kimura)。彼らは日本マンガの出版に対して情熱を抱いていたが、資金に困っていた。そこで彼らに出資したのがマンガ家の神崎将臣である。

ちょうどその時、私は神崎将臣くんとラジオをやっていたんです。それで会った時「アメリカでのマンガ出版って興味ある?」って聞いたら「すごくある」って言うから「やりたがっている人がいるんだけど、お金がなくて困ってるらしい」って言ってひきあわせたんですよ。

最後は私の手から離れるんですけど、神崎くんは「そんなに熱心な人だったらやりたい」ってことになって、「じゃあ紹介する! 頑張って! 私の作品も渡すよ」と言ったんです。ICをさらに盛り上げるために、伊藤伸平ちゃんやたくさんの友だちのマンガ家さんを紹介したりしました。

80年代、さいとう・たかをのリイド社が『ゴルゴ13』(1968年〜)の英語版を自社でつくりアメリカで販売したが、マンガ家個人がアメリカの会社へ出資というのはかなり珍しいのではないだろうか。神崎自身の作品は既に80年代アメリカでヴィズ・コミュニケーションズ/エクリプス・コミックス社(VIZ Communications / Eclipse Comics)から出版されていたが、1997年のIC社設立後はIC社から主に出るようになった。一本木作品も同じくIC社から刊行されるようになり、AP社の時と同様、IC社は一本木自身を前面に出す販売戦略をとる。

ICから出た私の本の裏表紙は私の写真なんですよ。写真を入れたほうが売れるって言われて、送ってました。ICさんからも作者推しをしてもらってたっていうか。

設立から数年、IC社は順調に本を出し、一本木の作品も10冊以上出版された。しかし、作品ではなく本の出来栄えという意味で評判があまりよいとは言えず、刊行ペースも徐々に乱れていった。

紙質も悪いんです。一番初めの頃は縦横比がわかってなくて、縦横の縮尺変えて、上下もおかしいし、左右めちゃくちゃになってる。相当言って相当直してもらってたはずなんですけどね。成人向けを描いてる人も紹介してたんで、「エロで縦横変えられるとすごく困るんだけど」とは言ったけど、最後までキレイには直りきらなかった気がします。

結局、一本木の作品は99年を最後に出なくなる。IC社の財政的苦境は徐々に明らかになっていたが、2000年代に入りアメリカでMANGAブームがくると、ウェブで発表されたアメリカ人作家によるMANGA作品『メガトーキョー』1巻(註9)を出して起死回生を遂げた。しかしその後が続かず結局2005年に倒産する。

『メガトーキョー(Megatokyo)』翻訳版 1巻表紙

『メガトーキョー(Megatokyo)』翻訳版 1巻表紙

IC社の末期には、元従業員からの告発や暴露が続き、経営の杜撰さがファンの知るところになっていた(註10)。ただし当時、友人同士のANIMEファンやMANGAファンがつくった小さな会社が経理の甘さや内部分裂で経営に行き詰まるのは珍しいことでもなかった。冒頭でも述べたように、80年代から90年代のアメリカのMANGA出版はファンがつくった小さな会社が乱立する、そういう市場でもあったのだ。

そして2000年代に入るとMANGAブームが起き、日本の大手マンガ出版社でアメリカ市場に参入するところが増えていった。ANIMEの視聴環境も変化して、原作になったMANGAが以前以上に注目を集めるようにもなり、こうして90年代とは人気ジャンルも読者層も変化していく。

ギークのドリーム・ガール

90年代でも、アニメのコンベンションに日本からマンガ家のゲストが参加するのは珍しくなかったが、マンガ家、特に女性のマンガ家でファンと積極的に交流する人は少なかった。例えば、『うる星やつら』や『らんま1/2』(1987〜96年)でアメリカでも大人気マンガ家だった高橋留美子も90年代にコンベンションに参加したことがある。しかし大手出版社で連載を持っている高橋は、たとえ本人が望んでもスケジュール的にそう何度も海外に行きコンベンションに参加できるわけではなかっただろう。

アメリカのMANGAライターであるジェイソン・トンプソン(Jason Thompson)は、「高橋留美子のほうが一本木より有名だったかもしれないが、一本木はコンベンションに来てくれて、ファンと一緒に遊んでくれた」と語る(註11)。だからこそ一本木は、「アメリカで最初のギークのドリーム・ガールになったのだ」と。トンプソンが言うように、一本木は間違いなくファンと一緒にコンベンションを楽しんでいた。

90年代は、今とは違う楽しみ方をしてる時代でしたね。その後は企業がコンベンションに入ってくるんですよ。手づくり感のあるお祭りとしてワーッとやってきたのが、企業の存在感が大きくなっちゃって。もともとのところとは違うところに行っちゃって、大きくなったけどおもしろくなくなっちゃったな、と言ってる人もいました。

当時のアメリカのコンベンションはコミケに近い感じのSF大会みたいな感じでした。ホテルを借り切って、いろいろな場所で常にいろいろなことをやってるところとか、企画が終わるとどこかのホテルの部屋が飲み部屋になっているところとか。その手づくり感のあるまま大きくなって企業が入って益々大きくなって、と言う感じで。いろいろな人が来るようになるのはある意味、いいことだとは思うんです。コミケにも企業ブースができてそれ目当てに来る人もいるし、それは悪いことじゃないですよね。

昔は(アメリカの)コンベンションのホールが全部ディーラーズ・ルームと呼ばれていて、私も行く時は自分の本や日本語の同人誌を適当に持っていって並べて売ったりしてました。結構売れましたね。隣には日本に旅行で行った時にポッキーを買った人がポッキーを売っていたり。その場でTシャツに絵を描いて売る人もいて、雑多な感じだった。

(コンベンションへの参加は)楽しいし、プロモーションにもなるなって。自分の作品が売れるのもいいし、ほかの作家さんも巻き込んで売れるのもいいし。日本のマンガをいろんな人が読んでくれるといいなと思っていました。

あるアメリカ人ブロガーが2010年、日本のマンガ業界に対して以下のように書いている(註12)。

日本のマンガ家や出版社の人たちは、自分たちの顔を意図的に出そうとはしない。日本の外で存在感を増したいとか、業界を超えて外国人に情報を届けることについて、日本の業界のどの会社もまったく関心がない。(略)「つくれば売れる。俺たちはクールだから」と考えているのだ。(略)悲しいことに、ほとんどのクリエイターや出版社は、作品がいったん日本の国境を離れると、その作品に何が起ろうが全然気にもしないのが現実である。

90年代は、日々創作活動に忙しいマンガ家は言うまでもなく、日本の出版社ですら一部を除きその多くが、日本の外の市場やその市場の消費者であるファンにどう対応すべきか、どう関わっていくかを模索していた時期だと思われる。(業界大手の講談社が海外版権を扱う部署をつくったのは90年代半ばだという。)しかし実際はどうあれ、アメリカのファンのなかには、「日本側は海外の動向に関心がない」と考える者が少なからずいた。先に挙げたライターのトンプソンは、そのような業界のあり方に対して一本木は例外的な存在だったと述べる。

もちろん一本木蛮も、まず第一に日本の読者のために作品をつくっているだろう。彼女の作品で国外の読者のためやアメリカの読者のためにつくられたものはない。でも一本木は明らかに海外のファンのことを大切にしていた。そして、90年代に小さい出版社からの作品が出たことで、彼女とファンの交流が可能になったのだ。

ファンと一緒に楽しんでいた、そしてファンを大切に思っていた。それこそ一本木がアメリカでファンに愛された一番の理由だったかもしれない。

(脚注)

*1

「マンガ」と「MANGA」、「アニメ」と「ANIME」表記の違いについて、この記事では以下のように定義する。

「マンガ」

・日本人作家によってつくられ、日本国内で流通しているマンガ。

・一本木氏の肩書は「まんが家」、その他の作家の場合の肩書は「マンガ家」。

「MANGA」

・アメリカで売られている日本マンガ。

・制作された国にかかわらず、アメリカにおいて「MANGA」として流通している作品すべて。

「コミックス」

アメリカで「MANGA」も含むCOMICSの総称。スーパーヒーロー作品も含む。

「アニメ」

・日本の制作会社によってつくられ、日本国内で流通しているアニメ。

「ANIME」

・アメリカで親しまれている日本アニメ。

・制作された国にかかわらず、アメリカにおいて「ANIME」として流通している作品すべて。

*2

「80%」という数字は、アメリカにおいて「MANGA」と呼ばれる作品に限定した市場の話であり、アメリカでCOMICSと呼ばれている作品も含むとまた別の数字になる。

“State of the U.S. Manga Market,” Project Anime, April, 2019.

http://project-anime.org

*3

Jason Thompson, “Jason Thompson’s House of 1000 Manga: Ippongi Bang,” Anime News Network, May 20th, 2010.

https://www.animenewsnetwork.com/jason-thompson-house-of-1000-manga/ippongi-bang/2010-05-20

*4

『同人少女JB』2011~2014年、全4巻、双葉社。

*5

ベン・ダンの経歴その他については、ジェイソン・トンプソン氏から個人的に提供を受けたインタビュー記録(MANGA誌「PULP」〔Viz Communications, 1997-2002〕のためにトンプソン氏が行ったインタビュー)に基づいている。

*6

『超時空要塞マクロス』(1982〜83年)、『超時空騎団サザンクロス』(1984年)、『機甲創世記モスピーダ』(1983〜84年)の3作品を編集し、ストーリーも変えて1本の作品としてつくり変えられたのが『ロボテック』である。熱狂的なファンを生むと同時に、日本のオリジナル作品を編集したものとして、大きな批判も生む。

*7

この記事で一本木氏が言う「本」とは「コミックブック(comic book)」のことである。「コミックブック」とは、30ページほどの中綴じの小冊子状のもので、日本では「リーフ」などとも呼ばれる。アメリカで出た一本木氏の作品は、一部を除くとそのほとんどが「コミックブック」として出版された。

*8

1990年から始まったアメリカのANIMEコンベンションのひとつ。

*9

Fred Gallagher, Rodney Caston, Megatokyo, Studio Ironcat, 2002.(邦訳版『メガトーキョー』訳:椎名ゆかり、2009年、講談社)

*10

例えば、下記の記事にも、当時のIC社の杜撰な運営状況が一部述べられている。

Jonathan Mays, “Inside Studio Ironcat,” Anime News Network, November 3rd, 2003.

https://www.animenewsnetwork.com/feature/2003-11-03

*11

Jason Thompson, “Jason Thompson’s House of 1000 Manga: Ippongi Bang,” Anime News Network, May 20th, 2010.

*12

gottsuiiyan, “It’s just not about you,” October 5th, 2010. GOTSUIIYAN.

インターネットアーカイブ

https://web.archive.org/web/20100524232317/http://www.gottsu-iiyan.ca/gib/index.php/2010/05/19/it-s-just-not-about-you

※URLは2019年11月12日にリンクを確認済み

一本木蛮(いっぽんぎ・ばん)

1965年1月4日、神奈川県横浜市生まれ。田園調布雙葉高等学校卒業。玉川大学農学部中退。公益社団法人日本漫画家協会最年少女性理事。一般社団法人日本SF作家クラブ会員。1978年より葉書職人として活躍、1982年、『うる星やつら』ラムのコスプレを機に商業まんが家デビュー。現在、作品制作の傍ら、高校や大学のゼミで教壇に立ち、後続の育成にも尽力する。代表作に『まめしばコ!の、いっしょう』(全2巻、2019年)、『じてんしゃ日記』(既刊3巻、2006〜2012年、ともに早川書房)、『同人少女JB』(全4巻、2011〜2014年、双葉社)、「勇者コジロー2」(全3巻、スクウェア・エニックス、1995〜1997年)ほか多数。