「ピクセルアート」という視覚表現がある。ピクセルアートは、1970~90年代のビデオゲームのグラフィックの主流であったおかげで、「レトロなゲームのグラフィック」という含みを持っている。そのいっぽうで、近年では「古くて新しい」ひとつのグラフィック・スタイルとしての地位が確立されつつある。このシリーズでは、そうした現代の動向も含めたピクセルアートの特徴と魅力について紹介していく。第2回は、ピクセルアートにはさまざまなタイプのものがあることを示したうえで、その多様さを「様式」という美術史的な視点から考える。

『スキタイのムスメ:音響的冒剣劇』(Superbrothers & Capybara Games、2011)

『スキタイのムスメ:音響的冒剣劇』(Superbrothers & Capybara Games、2011)

いろいろなピクセルアート

第1回では、ピクセルアートとは何かをはっきりさせた。簡単に言えば、ピクセルアートとは、〈正方形に類する形をした互いに大きさが等しいピクセルの集まりでできており、その個々のピクセルが目で見分けられ、そしてそのピクセルを少し変えただけでそれが描く内容が変わるような画像〉のことだ。とはいえ、この条件を満たす画像にもいろいろな種類がある。つまり、ピクセルアートには、おそらくほとんどすべての芸術ジャンルと同じように、サブカテゴリーがある。

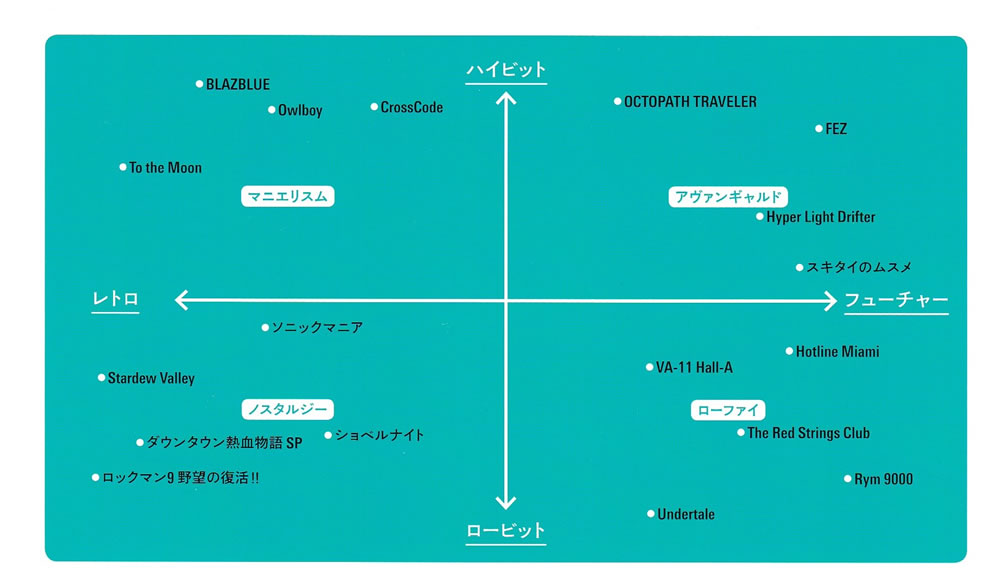

ピクセルアートにはどんなサブカテゴリーがあるのか。今井晋は、現代のピクセルアートについて次の図のような分類軸による整理を試みている(註1)。この図は「現代のゲーム」(註2)のピクセルアートに限ったマップだが、どんなタイプのピクセルアートが実際にあるのか、またそれらがどんな点で違うのかを大まかに把握するのには便利だ。

ピクセルアートの分類。今井晋「現代のゲームとピクセル表現」、192ページより

ピクセルアートの分類。今井晋「現代のゲームとピクセル表現」、192ページより

縦軸は「ハイビット/ロービット」の軸で、使っている技術の水準が高いか低いかという区別だとされる。具体的には、ピクセルの細かさ、使える色数の多さ、照明効果などのエフェクトの有無や3D表現を組み込むかどうかといった点での区別だ。横軸は「レトロ志向/フューチャー志向」の軸で、文字通り古き良き時代のピクセルアート表現を懐古的に志向するか(註3)、ピクセルアートを使った新しい表現を志向するかの違いだとされる。

そしてこの2軸を掛け合わせることで、大まかに「ノスタルジー」「マニエリスム」「ローファイ」「アヴァンギャルド」という4つの傾向ができるとされる。それぞれが具体的にどんなものかは実例を見た方が早いだろう。

『Stardew Valley』(ConcernedApe、2016)

『Stardew Valley』(ConcernedApe、2016)

図の左端にある『Stardew Valley』のグラフィックは、わかりやすくレトロ志向のピクセルアートだ。それは1990年代前半の家庭用ゲーム機(具体的には、スーパーファミコンに代表されるいわゆる家庭用ゲーム機の第4世代)のゲームに典型的に見られたグラフィックのテイストをほぼそのまま引き継いでいる。また、ピクセルの細かさやエフェクトの有無といった技術的な面でも、当時のグラフィックと大差ない。つまり「ロービット」だ(細かいところで90年代当時にはなかった表現や技術も見られるが)。こうしたテイストは、第4世代の家庭用ゲーム機が16ビットCPUを使っていたことから、俗に「16ビット風」と呼ばれる。

真反対の右端にある『スキタイのムスメ』のグラフィック(冒頭の画像)は、技術的な面では『Stardew Valley』とそれほど変わらない。照明効果に工夫はあるが、基本的にピクセルのひとつひとつに色を置いて画面全体をつくるという点では、伝統的なピクセルアートの技術をそのまま使っている。しかし、その表現のあり方はまったく違う。視点の違いを抜きにしても、色づかい、塗りの処理、オブジェクトの単位、人体の表現、明暗の表現といった多くの点で、『スキタイのムスメ』の表現は、『Stardew Valley』のような昔ながらのピクセルアートとは大きく異なっている。このようなピクセルアート表現は、まさにこの作品が新たにつくり出したものだと言ってもいいかもしれない(註4)。それは過去の表現の再現を目指すのではなく、新しい表現の創造を目指したものだ。その意味で、今井の言い方にならえば「フューチャー志向」の性格が非常に強いピクセルアートだと言える。

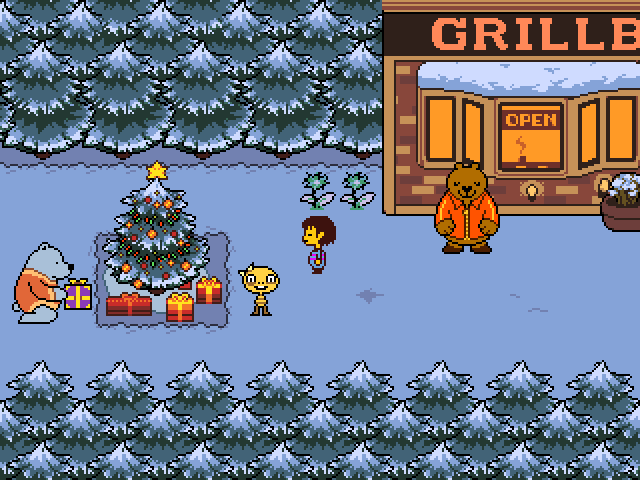

『Undertale』(Toby Fox、2015)

『Undertale』(Toby Fox、2015)

技術面(縦軸)での対比もしておこう。下端にある『Undertale』のグラフィックは、個々のキャラクターを描くのに使う色数を数色に抑えており、16ビット機の時代よりもさらに一世代前(ファミリーコンピュータに代表される8ビット機の時代)のグラフィックを思い起こさせる(註5)。色数が少ないことは、陰影表現の単調さに直結する。結果として、『Undertale』の画面は、先に挙げた『Stardew Valley』と比べると平板な印象を与えるだろう。

『OCTOPATH TRAVELER』(スクウェア・エニックス/アクワイア、2018)

それに対して、上端にある『OCTOPATH TRAVELER』のグラフィックでは、個々のキャラクターは90年代風のピクセルアートのスタイルで描かれているものの、キャラクターが動き回る地形は3Dオブジェクトとして描かれている(テクスチャの一部がぼけたピクセルアートに見えるという点では、PlayStation®に代表される第5世代の家庭用ゲーム機のグラフィックらしさがあると言えるかもしれないが、当時のものよりはるかに「きれいに」つくってある)。また、照明やぼかし(シャローフォーカス)のエフェクトをわざとらしいほどにかけており、昔ながらのピクセルアートの技法では明らかに不可能な表現を実現している。『OCTOPATH TRAVELER』は、横軸でどこに位置づけられるかはともかく(註6)、縦軸では文句なく「ハイビット」の極点に位置づけられるだろう。

というわけで、ピクセルアートにもいろいろなものがある。とはいえ、そうしたいろいろなピクセルアートは、てんでばらばらにあるというわけではなく、複数のクラスタとしてそれぞれ一定のまとまりをもっている。「8ビット風」や「16ビット風」は、そのクラスタにわかりやすく名前がついているケースだが、まだ名前のついていないクラスタも想定できるだろう。今井の4象限図は、まさにそうしたクラスタを視覚化する試みとして理解できる。

この記事の残りでは、このようなピクセルアートのまとまりを「様式」という視点から考えてみたい。

様式とは何か

「様式(style)」は芸術学一般(註7)で使われる概念で、とりわけ美術史学で重視されてきた。様式は、複数の作品をまとめる分類方法のひとつだ。様式の典型例としては、建築におけるロマネスク様式やゴシック様式、絵画における印象派やフォーヴィズム、音楽における古典派やロマン派、仏像における定朝様や慶派などがある(大学の講義ならここでそれぞれの実例を見てもらうところだが、文字数の都合上それはGoogleに任せたい)。

様式は、昔の芸術作品だけでなく、現代の文化にも見られる。例えば、ファッションにおける「~系」という括りはもれなくこの意味での様式だろうし、ポピュラー音楽において無数に派生し細分化されていく「ジャンル」の多くも様式と見なせるだろう。

様式は作品を分類する方法のひとつだが、しかし単なる分類ではない。様式という概念を正確に定義するのは難しいが(註8)、大まかには次のように説明できる。

1. 様式は、複数の作品(註9)に共通して見られるパターンである。それはある種の「型」と言ってもいいかもしれないが、言葉で明確に説明できるパターン(例えば、どういうモチーフを描いているか、どういう色を使っているかなど)というよりは、全体的な印象として感じられるパターンを指すのが普通だ。それゆえ「~型」や「~式」などよりも「~系」「~風」「~テイスト」といった言い方のほうがなじむかもしれない。

2. そのパターンは、作品を鑑賞することによって直接見て取ることができるものである。逆に、その作品の履歴(例えば制作時の状況)を調べないとわからない属性などは、様式そのものには含まれない(註10)。

3. 様式は、普通「何かの」様式である。つまり、様式は何らかの実体に結びついている。例えば、ロマネスク様式やゴシック様式は特定の時代・地域に結びついている。印象派やロマン派や慶派は芸術運動・芸術家グループ・流派・工房などに結びついており、渋谷系やロキノン系や赤文字系は特定の都市や雑誌に結びついている。作品をつくった個人に様式が結びついている場合もある(例えばモネの様式)。以下で述べるように、様式が特定の技術に結びついていることもあるだろう。

この様式という視点から見ることで、「8ビット風」や「16ビット風」といった括りよりももっと細かくピクセルアートの種類を見分ける(そして名指す)ことができるようになると思われる。またさらに、ピクセルアートの歴史的な変化を眺めるひとつの見方も得られるだろう。

ピクセルアートの様式

ピクセルアートの様式とは具体的にどういうものか。また、様式という視点からピクセルアートを見ることにはどんな意義があるのか。

「8ビット風」と「16ビット風」を引き続き例として使おう。8ビット風も16ビット風も、それ自体でひとつの様式として理解できる。それらは画面を見ることで見て取れる全体的な印象だ。またそれらは、名前からも明らかなように、特定の技術的な基盤に結びついている。例えば8ビット風の様式は、80年代後半に隆盛した8ビットゲーム機(ファミコンなど)のグラフィックに典型的に見られたパターンであり、そしてそのパターンは当のハードウェアの特性という技術的な条件にかなりの程度まで規定されている。

しかし、様式が技術に結びついていることはあるにせよ、その場合でも技術によって様式のあり方が全面的に決まるわけではない。例えば、『Stardew Valley』のような16ビット風のピクセルアートは、あくまで「それ風」なのであって、実際に16ビット機の技術的な制約に縛られているわけではない。当時よりもはるかに自由が利く現代のグラフィック環境のもとで、あえてその表現を選択しているのだ。様式という視点からピクセルアートを見ることの意義は、まさにそうした「選択」や「工夫」や「癖」を、単なる技術的な制約による特徴とは別に理解することができるという点にある。

『Stardew Valley』のような懐古的あるいはリバイバル的な表現は、技術的な条件が違うにもかかわらず様式が昔の表現と同じというケースだが、逆に、技術的な条件が同じであるにもかかわらず様式が違うというケースもある。90年代の16ビット機全盛期のRPGのグラフィックを例にとろう(註11)。

『ロマンシング サ・ガ』(スクウェア、1992)

『ロマンシング サ・ガ』(スクウェア、1992)

『ロマンシング サ・ガ3』(スクウェア、1995)

『ロマンシング サ・ガ3』(スクウェア、1995)

上は1992年に発売された『ロマンシング サ・ガ』の画面であり、下は1995年に発売された『ロマンシング サ・ガ3』の画面だ。ともにプラットフォームはスーパーファミコンであり、技術的な条件は同じだと言ってよい。しかし、その様式――全体的な印象として見て取れるパターン――は大きく違う。この印象の違いをつくり出しているのは、具体的には、人物表現の頭身、人物と環境のサイズの比率、オブジェクトの質感表現の細かさ、マップチップ(註12)の使い方、明確な輪郭線の有無といった点だろう。同様の対比は、同時代のほかの多くの16ビット機の作品(例えば『ファイナルファンタジーⅣ』〔1991〕と『ファイナルファンタジーⅥ』〔1994〕の対比など)についても言える。

加えて重要なのは、これらのパターン――「16ビット風」という括りとは別の、おそらくまだ名前のついていない様式――が前後の時代にも見られるということだ。例えば『ロマンシング サ・ガ』の画面は、様式の観点から言えば、『ロマンシング サ・ガ3』の画面よりは、8ビット機の作品である『ファイナルファンタジーⅢ』(1990)の画面にいくらか近い(註13)。

『ファイナルファンタジーⅢ』(スクウェア、1990)

『ファイナルファンタジーⅢ』(スクウェア、1990)

『ロマンシング サ・ガ』の画面と『ファイナルファンタジーⅢ』の画面とでは、明らかに色数が違う。しかし、その他の多くの点(人物の頭身、人物と建物の比率、マップチップの扱い、etc.)は共通しており、結果的に全体としては似たような印象を与える。両者に共通するパターンは、技術的な時代区分(8ビット機の時代/16ビット機の時代)をまたぐ様式だと言えるだろう。

いま挙げた例からは、様式と時期が連動しているように見えるかもしれない。つまり、『ロマンシング サ・ガ』と『ロマンシング サ・ガ3』のあいだには4年程度の開きがあるが、『ファイナルファンタジーⅢ』と『ロマンシング サ・ガ』のあいだには2年弱の開きしかない、それゆえ後者のペアは前者のペアよりも類似しているのだろうと。しかし、様式の違いは常に時期の違いを反映しているというわけでもない。そのことを示す実例は無数にあるが(例えば、同時期の「ドラゴンクエスト」シリーズのグラフィックと「ファイナルファンタジー」シリーズのグラフィックを比較すれば様式差は明白だろう)、ここでは印象的な例をひとつだけ挙げておこう。

『レナス 古代機械の記憶』(アスミック、1992)

『レナス 古代機械の記憶』(アスミック、1992)

『レナス 古代機械の記憶』は『ロマンシング サ・ガ』と同じ1992年に発売されたスーパーファミコンのRPGだが、そのピクセルアートはかなり独特で、独自の様式を持っていると言ってよい。具体的には、建物の奥行の感じられなさ、多くの要素が直線や円などの単純な図形で構成された装飾的な画面、輪郭線の強調、パステルカラーをベースにした特徴的な色づかいなどだ。

このグラフィックをどう評価するかはともかく(例えば「上手とは言えないピクセルアート」として評価することもできるかもしれない)、それが独特の表現であることはたしかだろう。こうした独特の表現がなぜ、どのようにして生まれたのかは、技術的な制約の観点からは説明できない。それはデザイナーの技量や癖の結果かもしれないし、何らかの芸術的な意図の結果かもしれないが(註14)、いずれにしろそれを明らかにするのはピクセルアートの様式論の仕事になる。様式という概念は、技術とは別の切り口からピクセルアートの歴史を語る視点を与えてくれるのだ。

ビデオゲームの様式論へ

もう少し話を広げよう。様式という観点からの歴史を見ることには、ほかにもいくつか利点がある。アロイス・リーグルやハインリヒ・ヴェルフリンに端を発する伝統的な美術史学の様式論は、「様式の自律的な発展」という考えを押し出している。これは、それぞれの芸術ジャンルは外的な環境要因(例えば技術的条件や産業構造)による変化とは別に、それ自身のうちに内在している傾向性によって変化していくという考えだ。そして、その自律的な変化は芸術ジャンル間である程度共通しており、一定の発展パターンがあるとされる。

例えば、古代ギリシア彫刻の発展のパターン――素朴で稚拙な表現(アルカイック)から、調和と均整を重視する表現(クラシック)を経て、動きのあるダイナミックな表現(ヘレニズム)に至る――は、中世あるいはルネサンスからバロック期に至るヨーロッパの美術にも共通していると言えなくはない(註15)。同種の発展パターン(素朴→調和→過剰)は、おそらくどの時代のどの芸術ジャンルにも多かれ少なかれ見いだせるだろう。また、多くの文化に見られる過去の様式の「リバイバル」という現象もまた、様式の自律的な変化の一形態と考えることができる。

筆者の考えでは、この「自律的に発展する様式」という考えは、ピクセルアートにも問題なく適用できる。今井の図からも明らかなように、ピクセルアートの様式のリバイバルは、現在進行形で行われている。また、16ビット時代のピクセルアートがどんどん過剰に複雑で豪華になっていく様子は、「バロック化」と評してもいいように思われる。先に挙げた『ロマンシング サ・ガ3』のグラフィックなどは、ピクセルアート・バロックのひとつの極致だろう。

ビデオゲームの歴史は、これまで主に技術や産業の観点から語られてきた。もちろん環境要因が表現に与える影響は無視できないが(とりわけビデオゲームのように技術的な発展が速い領域ではそうだろう)、それでは説明のつかない独特の表現が大量にある。様式という視点は、表現文化そのもののうちに変化と多様性の契機があることをわかりやすく示してくれる。さらにその視点は、グラフィックに対してだけでなく、ビデオゲームの芸術的な側面のすべて――ゲームメカニクス、物語表現、サウンド表現、UIデザイン、etc.――に対しても有効だろう。「ピクセルアートの様式論」だけでなく「ビデオゲームの様式論」の可能性もまた大きく開かれているのだ。

(脚注)

*1

今井晋「現代のゲームとピクセル表現」『ピクセル百景 現代ピクセルアートの世界』(グラフィック社、2019年)、192–195ページ。

*2

出ている例の大半はインディーゲームだが、これは選択に偏りがあるわけではなく自然な成り行きだろう。前回の記事でも書いたように、現代のピクセルアート表現の最前線のひとつはインディーゲームのグラフィックだからだ。

*3

今井自身も書いているが、「レトロ志向」と言っても昔のピクセルアートをそのまま再現することを必ずしも目指すわけではない。これは様式のリバイバルとして理解できる。様式のリバイバルでは、昔の表現のテイストを引き継ぎつつも、それに新しい工夫を加えたり現代的な表現と組み合わせたりすることがよくある。

*4

『スキタイのムスメ』のグラフィックは、後続の多くのピクセルアートにわかりやすく影響を与えているが、それ自体が何らかの先行者にインスパイアされたものなのかどうかははっきりしない。『スキタイのムスメ』のデザイナーの「Superbrothers」ことクレイグ・アダムスは、美術学校に通っていた2002年から2003年ごろにピクセルアート表現を独学で始めたらしい。インタビューでは『Prince of Persia』(1989)や『Another World』(1991)といった16ビット時代のビデオゲーム作品からの影響が語られることがあるが、実際の表現はそうしたレトロなグラフィックにそれほど似ているわけではない。以下を参照。Adrian Sanders, “A Profile on Sword & Sworcery EP Creator Craig Adams,” Kill Screen | Pitchfork, May 2, 2011, https://pitchfork.com/features/article/7962-kill-screen/?page=2; Jake Vander Ende, “Interview: Craig Adams on the Commodore 64, Design Reboot, Conan the Barbarian, and #Sworcery,” Aletheia’s Herald, April 1, 2011, https://asherald.wordpress.com/2011/04/01/interview-craig-adams-on-the-commodore-64-design-reboot-conan-the-barbarian-and-sworcery/. なお、『スキタイのムスメ』のグラフィックの基本型は、2008年に発表された映像作品の段階ですでに出来上がっている。Superbrothers, “Design Reboot HD,” Vimeo, https://vimeo.com/3807518.

*5

例えば、ファミコンでは、8×8または16×16ピクセルの単位ごとに使える色数は4色までであり、スプライト上で動く個々のオブジェクト(キャラクターなど)は、実質的には透明色を除いた3色で描く必要があった。「8ビット風」のピクセルアートはこの制限を必ずしも厳密に踏襲するわけではないものの、それっぽくするために色数を相当切り詰めるのが普通である。

*6

今井の図では、『OCTOPATH TRAVELER』が左右軸の中央からやや右寄り(「フューチャー」方向)に位置づけられている。しかし筆者の考えでは、そのピクセルアート表現そのものにはそれほど新奇性はなく、もっと左寄りに位置づけるべきであるように思われる。それは90年代後半(第4世代機の後期から第5世代機の時代)の古典的なJRPGの2Dキャラクター表現をほとんどそのまま再現したものに見えるからだ。地形の描写についても、3Dにこそなっているものの、その基本的な造形デザインは「古き良き時代」を志向しているように見える。

*7

ここでは「芸術学」という語で、さまざまな個別の芸術ジャンル、例えば文学、音楽、絵画、彫刻、演劇、舞踊、映画、写真、建築などについての人文学的な研究を幅広く指している。いわゆるゲームスタディーズも、その意味では芸術学の一種である。なお、文学における様式は普通「文体」と呼ばれるが、英語だと同じく「style」である。

*8

様式概念の詳しい特徴づけについては、以前筆者のブログで書いた。関心のある方は以下を参照。http://9bit.99ing.net/Entry/98/

*9

便宜上「作品」と書いているが、狭い意味での芸術作品だけでなく、ある文化的なカテゴリーに属する事物一般を含むと考えてよい。

*10

もちろん、その種の属性が様式を通して推測されることはある。例えば、作品の制作者や制作年代を(他の資料によって特定されない場合に)その作品の様式に基づいて推測することは、美術史学の伝統的な手法のひとつである。

*11

ビデオゲームのグラフィックの様式は、視点(どの角度から空間を描くか)やゲームジャンルによっても大きく変わる傾向にある。それゆえ、適切な比較をするには、取り上げる事例の条件をある程度そろえたほうがよい。ここでは、トップダウン視点のRPGに事例を限定してある。

*12

特定のサイズのピクセルアートを単位にして、それをタイル状に並べて画面をつくる手法。少数のデータで多彩な表現を可能にする。

*13

ちなみにここで挙げているのはすべてスクウェアの作品であり、またキャラクターのグラフィックデザインはいずれも渋谷員子が担当している。それゆえ、この違いは、一人のピクセルアート作家の様式の変遷という視点から考えることもできる。とはいえ、この記事の目的は、様式という視点とその意義を一般的に示すことであって、個別の作家論を展開することではない。

*14

例えば、輪郭線の扱いや色づかいの独特さは、コンセプトアートを担当した加藤洋之&後藤啓介のイラストレーションのテイストをピクセルアートで再現する試みとして解釈できる。『レナス』の事例については、立命館大学大学院の毛利仁美氏から教示を得たところが大きい。記して謝意としたい。

*15

この種の発展史観についての概説は以下を参照。James Elkins, “Style,” Grove Art Online, 2003, https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.T082129. おそらく実際の歴史現象を細かく見れば、この手の説明にはおかしい部分がいろいろあるだろうが、少なくともそうしたわかりやすい発展のストーリーが語られがちなのはたしかだし、そのストーリーにある程度の説得力があるのもたしかだ。

※URLは2020年5月12日にリンクを確認済み

| ◀ 第1回 |