日本のマンガやアニメーション、ゲーム、特撮作品を、フランス・パリで展示して3万人を動員した展覧会「MANGA⇔TOKYO」(2018年)を、母国の日本に持ってきた「MANGA都市TOKYO ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮2020」が、8月12日(水)から11月3日(火・祝)まで、東京・六本木の国立新美術館で開かれている。東京が舞台となったマンガの原稿、アニメの映像や原画、ゲームや特撮の映像などが並び、ポップカルチャーに東京がどう描かれてきたかを一望できる。この展覧会が、東京をテーマに、17×22mもの1/1000巨大東京都市模型を中心に置いて、作品を紹介していく内容となったのはなぜか。ゲストキュレーターを務めた明治大学国際日本学部の森川嘉一郎准教授に聞いた。

会場風景

会場風景

撮影:上野則宏

1/1000巨大東京都市模型で体感する作品の舞台

「MANGA都市TOKYO ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮2020」(以下、東京展)が8月12日に開幕してから、これまでに聞こえてきた反響で、印象に残ったものはありましたか。

森川:展示空間に入ったときに、展示全体のコンセプトを伝える役割を担わせているからということもありますが、東京の大きな模型と、奥のスクリーンに映し出す映像で構成したインスタレーションに、強い印象を抱いていただいているようです。

パリの「MANGA⇔TOKYO」展(以下、パリ展)では、都市模型は東京をよく知らないパリの観衆にとって、作品の舞台となった場所をわかってもらううえで効果的だったようですが、日本では違った反応がありますか。

森川:コロナ禍でインバウンドの方が少なくなっていることもあって、東京展にいらしていただいた方の多くは、国内、とりわけ首都圏にお住まいの方だと想像されます。模型のなかに再現されている職場の建物を探したり、ふだん遊びにいっている街を模型で見たりして、ご自身の東京の記憶やイメージを模型の上でプロットする。そこに重層させる形で、どういう作品が東京のどこを舞台としているか、作品の印象的な場面がどこで展開されているかを、体感していただけているように思います。

パリ展、東京展とも狙った効果が出ているということですね。

森川:物理的な都市、現実の都市に、フィクションがイメージのレイヤーとして重ね合わさっている状態を、まずは体感していただくことを目的に設えたインスタレーションで、そこはある程度達成できているように思います。

そもそもパリ展が、東京という都市を入り口に、日本のポップカルチャーを紹介する構成になったのは、なぜなのでしょう。巨大な東京の都市模型を中心に置こうというアイディアは、どのように生まれてきたのでしょう。

森川:与件は、「パリで開催するための日本のマンガやアニメやゲームに関する展示をつくる」というだけで、東京をテーマに盛り込むことに関する要請は一切ありませんでした。会場として指定されたラ・ヴィレットのグランド・ホールが、マンガの原稿やアニメの原画だけで構成するには、あまりに大きかったのです。切り妻型の大空間で、天井高は高いところで19mもありました。お台場の初代ガンダム立像がすっぽりと入る高さです。もちろんガンダム像を移設することは現実的には不可能なのですが、要はあのガンダム像並みのものを置かなければ、空間がガランとしてしまうのです。まずは中央の大空間に何を置くかということから考えざるを得なかったわけです。そこで思いついたのが、東京の巨大な模型を置き、その奥に大きなスクリーンを吊って、その模型の範囲を舞台にしたアニメや特撮の映像を映す、ということでした。そして天井が比較的低い外周部に、さまざまな作品の東京を特徴的に描いた場面の原画類をいくつかのサブテーマに分けて展示し、模型を見ながら回遊する形にできれば、と考えました。

巨大東京都市模型では『言の葉の庭』(2013年)の映像にシンクロして都市模型の新宿が照らされ舞台となった場所を確認できる

巨大東京都市模型では『言の葉の庭』(2013年)の映像にシンクロして都市模型の新宿が照らされ舞台となった場所を確認できる

日本のポップカルチャーには、『ドラゴンボール』(マンガ:1984〜1995年、アニメ:1986~1989年)など海外で広く知られた作品もありますが、東京が舞台ではないため展示されていません。東京に限定しても、日本のポップカルチャーを見せられるといった成算はあったのですか。

森川:日本には『ONE PIECE』(マンガ:1997年~、アニメ:1999年~)や『ドラゴンボール』といった、架空の世界を舞台にした作品もいろいろとあります。その一方で、現実に存在する、特定の場所を舞台にした作品も多くあって、そのなかには東京を舞台にした作品が数多くあります。実在する場所を舞台にした作品は海外にももちろんありますが、とりわけ日本のマンガやアニメは、少女向けや青年向けなど、ターゲットがセグメント化されているという特質があります。そのことから、特定の場所に関する多角的な描かれ方を見せることができるのではないかと考えました。加えて近年は聖地巡礼が注目されているので、単にフィクションのなかに描かれた場所を展示するだけでなく、現実とフィクションとの相互関係にも光を当てることができるのではないかと思いました。

巨大都市模型の奥にスクリーンを置いて映像を投映し、作品の映像が地図に変わり、場所を移動してそこに新たな作品を重ね合わせるインスタレーションも、作品の舞台を体感するのに有効でした。

森川:模型を真ん中に置いてその奥にスクリーンを吊る、というところまでは瞬間的に思いついたことです。例えば『新世紀エヴァンゲリオン』(1995~1996年)では、怪獣めいた敵に対抗するための組織に主人公が属していて、その発令所では、奥に大きなスクリーンがあって、敵が攻めて来ている映像が映し出され、その手前の床にマップのようなものが展開されています。怪獣ものでは、これと似たような司令室がたびたび登場します。そのような空間をつくることができれば、与えられた大空間を生かしつつ、来場者にとって格好のフォトスポットにもなるのではないかと考えました。

特撮やアニメの指揮所をイメージしていたのですね。

森川嘉一郎氏

森川嘉一郎氏

撮影:畠中彩

破壊と創造からみる東京の未来観

さて展示の方ですが、巨大模型に続く展示は「セクション1 破壊と復興の反復」から始まります。過去から現在、そして未来へと時系列を追って見せることはしないで、最初にこれを見せたのには理由があるのでしょうか。

森川:まず、怪獣物の司令室を模した都市模型と映像によるインスタレーションを最初に見た後に、そのインスタレーションを眺めながら原画類の展示セクションへと進むことになる、という、連続性の観点があります。ただ、より重要なのは、現実の都市とフィクションとの関係の深さや幅を、なるべく最初の方で強調しておきたかったということです。東京を舞台にしている作品を集めて展示しているというと、単に東京の特定の場所が人物の背景画に描き込まれていたり、東京タワーや東京都庁舎のようなわかりやすい東京の記号が映っていたりする、といったことが思い浮かびがちです。そういうことに留まらないんだ、ということをまずは伝えたいと考えました。

『ゴジラ』

『ゴジラ』

TM & © TOHO CO., LTD.

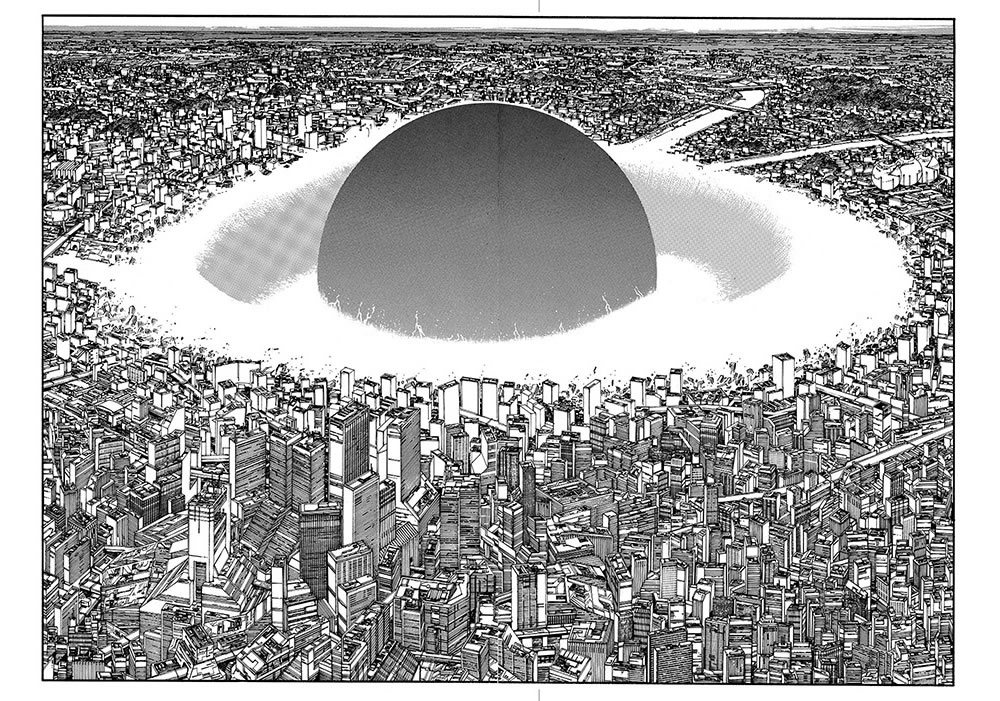

大友克洋『AKIRA』

大友克洋『AKIRA』

©MASH・ROOM/KODANSHA

東京大空襲が出てくる『千年女優』(2002年)や、江戸の大火災を描いた『火要鎮』(2013年)などが並びました。

森川:展示では、『ゴジラ』(1954年)、『AKIRA』(マンガ:1982~1990年、アニメ:1988年)、「エヴァンゲリオン」シリーズという、フィクショナルな東京の破壊やそこから復興した都市を描いた代表的作品とともに、『帝都物語』(1988年)や『火要鎮』など、関東大震災や江戸の火災といった歴史上の災害や、そこからの復興を描いた作品を並べました。東京は現実に破壊と復興を繰り返してきた、ということを参照したかったわけです。

「セクション1 破壊と復興の反復」に並ぶ『ゴジラ』のポスターやシリーズの映像

「セクション1 破壊と復興の反復」に並ぶ『ゴジラ』のポスターやシリーズの映像

東京の破壊と再生がひとつのテーマになるほど、多彩な作品がつくられていることがわかりました。

森川:そしてそれは、歴史的な過去の災害や復興に留まりません。今後30年以内に、首都直下型地震が高い確率で起こるといった予測が頻繁になされています。つまり、東京にとって、大規模な破壊とそこからの復興は、半ば宿命づけられた未来でもあるわけですね。そのような歴史と未来観が、日本、とりわけ東京に住んでいる人たちにとって、フィクションを受容するうえでのリアリティの基盤を構成し、鋳型のようにも機能しているのではないか。そういう観点を感得し、展示をめぐっていただければという意図から、冒頭に配置しました。

「破壊」から「復興」への意識は、東京という都市に固有のものなのでしょうか。

森川:もちろん、大規模な破壊を被った歴史を持つ都市は世界中にたくさんあります。パリもそうですね。ただ、ヨーロッパの都市と比べると、東京の場合、復興に際して元の街を再現しようという原理があまり働かず、街並みが大幅に上書きされてきました。加えて、破壊されたときだけでなく、商業的な再開発などにおいても、5年、10年前にそこにあった風景が失われてしまうということが、東京のそこかしこで繰り広げられてきました。文化的中心地といわれる街では、バブルに際して「地上げ」が行われたりと、とりわけ顕著でした。

渋谷など、数年前と大きく街並みが変わってしまいました。むしろマンガやアニメ、ゲームのなかに渋谷の街が今も残っている感じです。

森川:現実とフィクションとの関係は、現実が堅固な基盤としてあって、その基盤に立脚してフィクションがソフトウエアのように彩ったり装いを変えたりする、というのが古典的なイメージかと思います。仮にパリのような都市ではそうであったとしても、東京ではそのようにはなっていないのではないか、というのがこの展示における仮説のひとつです。マンガやアニメ、ゲーム、特撮は、新しい、歴史の浅い文化だと位置付けられてきましたが、例えば今回の展示のなかでも『ゴジラ』は1954年につくられ、すでに60年以上も作品として生き続けています。作中でゴジラに破壊される東京の風景の方が、現実においては再開発などで消え去ってしまったそれよりも、ある意味長生きしているわけです。作品がつくられる以前の風景が変わらず維持されているような都市と比べると、フィクションと現実との関係が、より曖昧なのです。そうした関係性のもとで、東京のイメージは、物理的な街並みとともに、フィクションによって描き出されたイメージが、よりハイブリッドな形で形成している。そうした可能性を、パリの観衆に感じていただけたらということを、考えていました。

「セクション1 破壊と復興の反復」に並ぶ江戸の大火を描いた『火要鎮』の資料

「セクション1 破壊と復興の反復」に並ぶ江戸の大火を描いた『火要鎮』の資料

「セクション1 破壊と復興の反復」は『AKIRA』から「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズへと続く

「セクション1 破壊と復興の反復」は『AKIRA』から「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズへと続く

東京の変化を映し出すマンガやアニメ、ゲーム、特撮

ポップカルチャーに、東京という都市、そして日本人の生活や感性はどのように表れていると見ていますか。

森川:江戸時代や明治時代を舞台とした作品は、作家や読者が生きてきたそれとは異なる時代を描いたものですが、展示しているなかでも戦後を舞台とする作品の多くは、同時代の作家が、同時代の読者に向けて、同時代を描いているものになります。結果としてそこでは、作者自身の東京のイメージとともに、その時々の読者が、東京やそこでの生活感をどのように捉えていたかかが鏡のように映し出されています。例えば『あしたのジョー』(マンガ:1967~1973年、アニメ:1970~1971年)には、高層ビルや東京タワーが立ち上がる一方、高度経済成長から取り残されたような生活をしている人たちが描かれています。ゴーゴーハウスで踊り狂う若者たちが現れるなか、同じ若者でもそうした新しい風俗になじめない人たちの階層性のようなものが、克明に描き出されています。それは、当時の読者の感覚や体験を、おそらく反映しているのでしょう。

作家が描きたいものというより、読者が感じていることが表れるということですね。

森川:読者の感覚に寄り添うことで、作者が伝えたいことが伝わる、ということですね。バブルの頃には華やかな、当時のトレンディードラマに描かれているような東京の描き方を、そのまま持ち込んだような描写が目立つようになります。一方で、バブルが崩壊していくと、例えば同じベイエリアの風景の描写にしても、恋愛模様の描き方にしても、バブルの頃の作品とは異なる傾向が見出せます。読者側のリアリティの感覚の変化が写し取られているのを、そこに発見できるかもしれません。

『3月のライオン』など停滞しはじめた東京を描いた作品が並ぶコーナー

『3月のライオン』など停滞しはじめた東京を描いた作品が並ぶコーナー

日本ではマンガは、子どもから大人まで、広い世代が読むものになっています。描かれている内容にも捉え方の違いが出ているということでしょうか。

森川:日本のマンガはその多くが雑誌媒体で連載され、それらの雑誌は少年誌、少女誌、青年誌、オタク向け、大人の女性向け、サラリーマン向けなど細やかにセグメント化されています。同じ少女マンガ誌でも、「マーガレット」を読んでいる人、「ちゃお」を読んでいる人、「花とゆめ」を読んでいる人では、おそらくそれぞれ関心の傾向が違っていたりします。同じ時代の東京でも、男の子が見た東京と、女の子が見た東京、青年が見た東京は違います。とりわけマンガには、それらが多面的な鏡のように写し取られているわけです。そうした記録としての側面を、マンガやアニメ、ゲーム、特撮が帯びているということを、パリ展では見せたいと考えましたし、東京展でも感じていただけたらと思います。

作品のセレクトでも、そうした配分は考えたのですか。

森川:多様性は見せたいと思う一方、老若男女向けそれぞれをバランスよく「配分」して展示するという原理には、あまり重きを置きませんでした。そのバランスを重視しようとすると、より重要な、展示の筋書きの伝達が阻害されるからです。東京を舞台にした作品は、展示している以外にも膨大にあり、それぞれ東京を巧みに描いてはいるのですが、作品のなかから数ページ切り出して展示することでそれが伝えられる作品となると、著しく限られるのです。加えて、パリの来場者に伝わるようにすることを考えると、さらに絞られます。もっとも伝えやすい場面を抽出することを、最優先しました。そのうえで、可能な範囲で多様性を浮かび上がらせることを目指しました。

さまざまな世代向けのマンガ雑誌が発行されて、それぞれに読者層に向けて作品が提供されることが、東京という街を多面的に捉えていると、展覧会を企画する以前から気づいていたのでしょうか。

森川:東京という街を、というよりは、その時々のさまざまな読者層の生活や価値観を、多面的に映し出しているという認識自体は、展示を企画する以前からありました。

森川嘉一郎氏

森川嘉一郎氏

撮影:畠中彩

この作品は絶対に見せたいといった考えはありましたか?

森川:先ほどと被りますが、あまり作品では選んでいないんです。マンガやアニメで東京を論ずるなら外せない、という位置づけの作品はいろいろあって、この展示にもいくつか含まれている一方、通の方であれば「何であれがないの?」と、あるべきはずの作品を指摘したくなることもあるのではないかと思います。そうした作品の多くは、全体を読めば東京が深く描かれていますが、展示では全巻を置いて読ませるわけにもいかず……。繰り返しになりますが、数ページを抜き取って展示することしかできません。だから作品ではなく、場面を選んでいるんです。

逆に、東京をテーマにしなくても、東京を描いている場面があれば選んだということですか?

森川:そうです。また、作品のパリにおける知名度もあまり考慮せず、基本的には知られていないという前提で組みました。会場となったラ・ヴィレットは、美術館や博物館に頻繁に行かれるような方やファミリー層が来場者の多くを占めていますので、日本の作品をよく知っている現地の熱心なファンの方をターゲットにしたつくり方はしませんでした。ただ、そうした方々に向けたウインクは、あちこちに散りばめましたが。

この展覧会では、マンガ、アニメ、特撮だけでなくゲームからも東京を描いた作品を選んでいました。ゲームにも目配せをしたのは企画側ですか。『セブンスドラゴン2020』(2011年)のような、多くに知られているとはいえない作品も入っていて驚きました。

森川:日本のマンガ・アニメ・ゲームの3つを扱うことは、展示内容の企画に入る前から、与件として決まっていました。むしろ、東京をテーマにしたり、怪獣物の司令室のような設えにしようと考えた段階で、それら3つに加えて特撮を組み込むことにした、という順序です。展示するゲーム作品の選定についても、有名か無名かということはほとんど検討材料にしていません。いかにパリの来場者に伝わるようなビジュアルを抽出できるか、が至上命題でした。そして、マンガ・アニメ・ゲーム・特撮それぞれについて、複数の詳しい方々に展示の筋書きを説明したうえで候補作品についてヒアリングし、挙がってきた作品をキュレーションチームで見て、取捨選択、さらには切り取り方を考えました。

展覧会の終盤に、東京の全域ではなく特定のスポットが登場する作品を取り上げたコーナーがあります。そこでは、秋葉原が登場する『STEINS;GATE』(2009年)、新宿・歌舞伎町がモデルになった『龍が如く 極2』(2017年)、渋谷が舞台の『JSRFジェットセットラジオフューチャー』(2002年)といったゲーム作品が、核として取り上げられているように感じました。ゲームに多く出た傾向ということでしょうか。

森川:ゲームを核に据える、という意図はないですし、特にゲームに見られた傾向、というわけでもないと思います。あのセクションについては展示意図を伝えやすい作品を探したらゲームが比較的多かった、ということです。秋葉原、歌舞伎町、渋谷、それぞれについて、マンガ作品も展示しています。

ポップカルチャー全体のなかに起こっていた変化ということでしょうか。

森川:バブルの頃まで東京は、日本の首都として求心性や中心性を強く帯びていたように思います。だから、地方から上京するというシチュエーションや、東京を護るヒーローの活劇が、物語として機能しやすかったわけですね。バブルが崩壊したあたりから、東京のそのような強度が弱まり、相対的に都内の特定の街が、フィクションの舞台として台頭した。そのような仮説を、都内の3つのスポットに焦点を合わせた形で展示しました。秋葉原を舞台にした作品、新宿を舞台にした作品、渋谷を舞台にした作品です。もちろん、バブル以前から都内の特定の街を舞台にした作品はいろいろありました。この展示のなかにも、新宿を舞台にした『シティーハンター』(マンガ:1985~1991年、アニメ:1987~1988年)があります。そうした新旧の作品を見比べてみると、それら都内の特定の街と、東京という総体との関係が、かなり変わってきたことがうかがえるのではないかと思います。

『フーテン』『あしたのジョー』から『シティーハンター』へと東京の高度成長を見せてくれる作品が並ぶコーナー

『フーテン』『あしたのジョー』から『シティーハンター』へと東京の高度成長を見せてくれる作品が並ぶコーナー

『龍が如く 極2』や『東京スワン』など新宿が舞台の作品が並ぶコーナー

『龍が如く 極2』や『東京スワン』など新宿が舞台の作品が並ぶコーナー

最後の「セクション3 キャラクターvs都市」は、初音ミクのラッピングが施されたコンビニ店舗や、『ラブライブ!』(マンガ:2011~2017年、アニメ第1期:2013年)でラッピングされた電車の車両が再現されていて、東京の巨大都市模型と同様にインパクトのある展示となっています。どういった意図があるのですか。

森川:実は「キャラクターvs都市」というのは、企画初期に東京をテーマにしようと考えたときから、「MANGA⇔TOKYO」という正式なタイトルが決まる前までのあいだ、ずっとこの展示の仮称、あるいはコードネームにしていたフレーズなんです。フィクションのなかで、ゴジラなどのキャラクターが都市に侵攻する。それだけではなく、お台場のガンダム像や秋葉原の街の風景に見受けられるように、東京では、物理的な都市風景にキャラクターが現れている。イメージの次元でも風景の次元でも、相互作用が展開されている状態を浮かび上がらせたいと考えました。展示会場のレイアウトにおいても、怪獣が東京に侵攻する「破壊と復興の反復」のセクションと、現実の東京にキャラクターが現れる様子を集めた「キャラクターvs都市」は、対称的に向かい合うようにしています。そしてそのような様子を展示しようとするときに、アニメの広告でラッピングされた電車を、ただ写真で見せただけではあまりおもしろくないわけです。実際の車両を再現して、列車の中や外側、車窓から見える街の風景のなかにも、キャラクターが展開されている状況を見せようと考えました。

山手線からは見えないコミックマーケット会場の東京ビッグサイトが、車窓から見えたのがおもしろかったです。ラッピング電車も含めキャラクターにあふれた風景は、日本人には当たり前の光景になっていますが、海外ではどう見られていますか。

森川:先日東京都が、テレワークを推進するために、小池都知事と島耕作が対談している形の広告を大手新聞に出していました。このような高齢世代を対象に含めた内容の、公共性が高い媒体での広告が、マンガやアニメのキャラクターを使用する形式で成立しているのは、おそらく日本独特なところがあるかと思います。ただ、マンガやアニメを活用した広告が街に展開されていることについて、実態として海外でどのように見られているかについては、よくわかりません。これは電車のインスタレーションに対して、というよりは展示全体をめぐっての感想だったと思いますが、パリ展では、「日本のマンガについてはよく知らなかったが、その文化的な厚みに感銘を受けた」というコメントを老夫婦からいただきました。

初音ミクのラッピングが施されたコンビニ店舗

初音ミクのラッピングが施されたコンビニ店舗

撮影:上野則宏

「セクション3 キャラクターvs都市」では『ラブライブ!』でラッピングされた電車を置き、窓からコミケの聖地・東京ビッグサイトを見せている

「セクション3 キャラクターvs都市」では『ラブライブ!』でラッピングされた電車を置き、窓からコミケの聖地・東京ビッグサイトを見せている

撮影:上野則宏

新型コロナウイルス感染症のパンデミックで、「東京オリンピック/パラリンピック」の開催が延期されました。外出自粛で、東京の街並みの風景にも大きな変化が起こりました。今も続いていますが、この件による影響が、今のポップカルチャーの作品や、10年後の作品に、どのように出てくるとみていますか。

森川:どういう形で影響が表れるかは、率直に申し上げてわかりません。これから直ちに見えてくる、というよりは、10年、20年後に振り返って、初めて見えてくることではないかと思います。ことが大きければ大きいほど、影響やその範囲は、かなりあとにならないと把握できないのではないかと思います。大きな山ほど遠くから眺めないと全体像がわかりづらい、というようなものですね。

パンデミックのような事件に対して、時事性を持った作品が続々とつくられるような影響の表れ方とは違うということですか。

森川:パンデミックを時事的に扱った作品は現れるのかも知れませんが、それは時事的な題材を取り入れる作風の作家であればパンデミックをネタにすることもあり得るだろう、ということであって、パンデミックのポップカルチャーに対する長期的な影響とは性格の異なるもののように思います。新海誠さんが2020年4月1日の時点で、「この2ヶ月ほど新作映画の脚本を書き続けているんですが、いまなにを考えれば良いのか、なにを語ればよいのか、数年後に僕たちはなにを観たいのか、日々わからなくなります。それでもとにかく書くのですけれど。」とツイッターに書かれていますけど、そのような送り手と受け手の双方にまたがる現実の変化が、フィクションにどのような影響を与えるか、ということですね。

東京という都市が復興から再生を経て、成長しバブル時代の繁栄を謳歌したあとで、だんだんと衰退していっている感じが、展示の並びからは感じられました。経済の流れに沿った必然ともいえる変化ですが、それらをテーマとして切り出し並べることで、衰退を受け入れてしまった日本への批評が感じ取れました。

森川:私自身には、この展示を通して日本の社会批評をしようという意図はありません。マンガやアニメ、ゲーム、特撮が、東京における暮らしや価値観の変化を多角的に写し取ってきたということを伝えることがむしろ目的であって、そのために、バブルにわいたあとに停滞期に入ったという、常識的かつ単純化された筋書きを立てました。フィクションに映し出された日本や東京の変化、それ自体の善し悪しを俎上に乗せようとしたわけではありません。もちろん、来場された方が、その変化や有り様に対して批評的な目を向けながらご覧になることは、展示の楽しみ方として大歓迎です。

展覧会チラシ

展覧会チラシ

イラストレーション:吉成曜

©Crypton Future Media, INC. www.piapro.net ©カラー ©Naoko Takeuchi ©武内直子・PNP・東映アニメーション ©秋本治・アトリエびーだま/集英社 ©創通・サンライズ TM & © TOHO CO., LTD. ©TOKYO TOWER

(information)

MANGA都市TOKYO ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮2020

会期:2020年8月12日(水)~11月3日(火・祝日)10:00~18:00

休館日:毎週火曜日(ただし、11月3日は開館)

会場:国立新美術館 企画展示室1E

入場料:一般 1,600円、大学生 1,200円、高校生 800円

主催:文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会、国立新美術館

https://manga-toshi-tokyo.jp/

【巡回展】

会期:2020年11月21日(土)~2021年1月17日(日)10:00~19:00

※金・土曜日は20:00まで(入場は閉館の30分前まで)

休展日:2020年12月21日(月)

会場:大分県立美術館 1階 展示室A

観覧料:一般 1,400円、大学・高校生 1,000円、小・中学生 500円

主催:MANGA都市TOKYO大分展実行委員会、TOSテレビ大分、公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分県立美術館

http://www.opam.jp/exhibitions/detail/622

※URLは2020年11月4日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- 「MANGA⇔TOKYO」展レポート2019年3月28日 更新

- 2000年代のアニメCM その傾向とクリエイター2020年6月22日 更新

- 「台帳」なくして文化なし!? マンガ・アニメ・ゲーム・メディアアート文化を次の1000年に残す「メディア芸術データベース」の意義を「電ファミニコゲーマー」が訊く2020年6月19日 更新