40数年にわたるハードウェア/ソフトウェアの進化と発展を経て、限りなく広がった「日本のゲーム音楽」の裾野。その歴史を俯瞰しつつ全体像を整理する難事業が行われ、その成果が書籍『ゲーム音楽ディスクガイド Diggin' In The Discs』(以下『ゲーム音楽ディスクガイド』/Pヴァイン、2019年)、および『ゲーム音楽ディスクガイド2 Diggin' Beyond The Discs』(以下『ゲーム音楽ディスクガイド2』/Pヴァイン、2020年)として相次いで刊行された。執筆者の一人でもあり、全体監修も務めた田中"hally"治久氏にお話をうかがった。

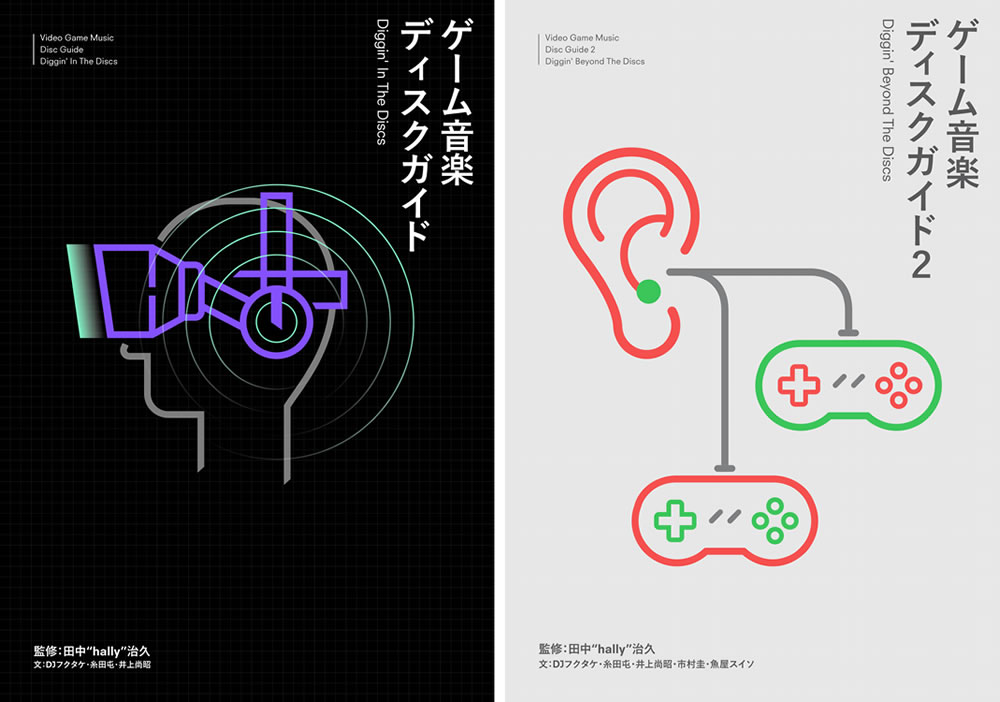

『ゲーム音楽ディスクガイド』『ゲーム音楽ディスクガイド2』表紙

『ゲーム音楽ディスクガイド』『ゲーム音楽ディスクガイド2』表紙

待ち望まれていたゲーム音楽史の体系化

古くから親しまれている劇場映画やテレビドラマのサウンドトラックの世界、近年大いに脚光を浴びつつあるアニメソングの世界など、映像作品への思い入れやイメージと強く結びついた「映像音楽」には熱心なファンが多く、映像ディスク商品とは別に「サウンドトラック盤」などの音楽商品も豊富に発売されている。「ゲーム」というメディアにおいてもそれは同様だ。「ゲームは子どものおもちゃ」という感覚はすでに過去のものとなり、ファンの年齢層も厚く、「ゲームサントラ」というかたちでゲーム本体とは別にゲーム音楽に親しむ人も少なくない。ゲームとともに育ち、ゲーム音楽に親しみながら大人になった世代が、その意味と位置づけを欲するようになるのは、ごく自然な流れであるはずだ。しかし振り返ってみれば、その歴史的な把握や体系化、何よりも音楽的価値の正当な評価は、映画、ドラマ、アニメなど先行するジャンルに比べ、思うように進んでこなかったのではないだろうか。『ゲーム音楽ディスクガイド』とは、そんな世の渇望に応える、長い間待ち望まれていた一冊だった。

きっかけは25年ほど前。世界初のゲーム音楽専門のDJイベントが大阪で行われていて、その主催者の一人として、今回の執筆者でもあるDJフクタケさんが関わっていました。そこで配られていたゲーム音楽に関するフリーペーパーに掲載されていた、彼のレコードレビューに私は非常に感銘を受けました。これがそもそもの始まりです。当時誰も知らなかった黎明期のゲーム音楽レコードをレビューしたもので、まさに『ゲーム音楽ディスクガイド』冒頭の「第1章 試行錯誤の黎明期」の原型ともいえる内容でした。それ以来、こうしたものをいつか自分でも書いてみたい、そしていずれ書籍にまとめてみたいと考えつつ、私自身もゲーム音楽の研究を続けてきました。その成果の一部を『チップチューンのすべて All About Chiptune:ゲーム機から生まれた新しい音楽』(誠文堂新光社、2017年)という本に整理したんですが、この執筆をきっかけに再びDJフクタケさんとお会いして、いずれ一緒に何かできないかな、と二人で話していました。

そうした流れと並行して、清涼飲料水メーカーのレッドブルが主催している音楽文化の支援プラットフォーム「Red Bull Music Academy」によって、日本のゲーム音楽の作曲家たちに連続インタビューを行ったドキュメンタリー『Diggin' in the Carts』が制作されるという転機がありました。その際、プロデューサーのニック・ドワイヤーと会い、私も企画に関わり、出演もさせていただきました。フィルムは2014年に公開されましたが、普段ゲーム音楽を聴かないような人にも強いインパクトを与えたようで、大きな反響がありました。

さらに2017年には、ニック・ドワイヤーが監修し、同じ『Diggin' In The Carts』というタイトルを冠したゲーム音楽のコンピレーションCDがイギリスのエレクトロニックミュージックレーベル「Hyperdub」からリリースされています。そのときに本書の出版元のele-king booksさんがニックにインタビューをしていて、こうしたゲーム音楽再評価の流れをディスクガイドのようなかたちで実現できないか? と提案したら、「日本でそれができるのはhallyだよ」と逆にニックに紹介してもらったようなかたちで『ゲーム音楽ディスクガイド』の企画がスタートしました。ここにDJフクタケさんとずっと温めていたゲーム音楽研究の流れが合流して、本書が出来上がったかたちになりますね。

田中“hally”治久氏

田中“hally”治久氏

体験型コンテンツゆえの「評論の不在」

もちろんゲーム音楽を語り、評価するような内容の論調や書籍は過去にもあった。そうした趣旨の個人サイトやブログなどはそれこそ無数に存在する。しかしなぜ、ゲーム音楽の歴史的・体系的な整理や音楽的評価は進まなかったのか……。田中氏はそこに、ゲームが体験型コンテンツであるがゆえの「評論の不在」を指摘する。

ゲーム音楽を紹介する書籍は90年代の頭から4、5冊はありましたが、私としては不満なところが多かったんです。というのも、書かれている内容の根本に必ずゲームをプレイした体験があって、「この曲を聴くとあのシーンを思い出す」といったように、そのゲームをプレイした人には大いに共感できても、それ以外の人には響かない話がほとんどでした。個人がやっているウェブサイトやブログなどでも、こうした「ゲーム体験の共感」をベースにしたゲーム音楽レビューが圧倒的でした。それはそれで必要だと思うのですが、私たちは、そのゲームをプレイしたことがない人や、実際にプレイすることができない次の世代にも、そのゲーム音楽の価値を伝えていくことを大事にしたかったんです。そのためにはゲーム音楽を魅力的なポピュラーミュージックのひとつとして評価する視点が必要だと考えていました。この感覚もまた25年前のDJフクタケさんのフリーペーパーから継承したものです。それともうひとつ影響を受けたのは、90年代のモンドミュージックですね。それまで軽視されていたイージーリスニングやムード音楽などを再評価するムーブメントだったんですが、映画やテレビのサウンドトラックもその対象になり、それ以来、「映画は見ていないけどサントラは好きで聴いている」という状況が珍しくなくなっていきました。これはサントラ音楽の聴き方を根本的に変えたと言ってもいい重要な現象で、本書でも大いに意識していました。「あれがゲーム音楽でできないはずはない」と。

ゲーム音楽が音楽として正当に評価されにくいもうひとつの理由。それはゲーム音楽の始まりからの10数年間は、限られた波形・音数・容量の中で作らざるを得ないというハードウェア上の制約が強く、音楽と呼ぶにはあまりにもオモチャ的でチープなものだったからではないでしょうか。当時は、音楽的に評価するなどという切り口が生まれてくるはずもないという感覚が当然だったと思います。『ゲーム音楽ディスクガイド』の目次構成もこの経緯を意識し、「第1章 試行錯誤の黎明期」「第2章 サウンドチップの音楽」「第3章 ミニマムサンプリングの音楽」「第4章 ハード的制約から解放された音楽」と、ハードウェアの進化によって音楽としての質が変わっていく過程を追っていくことを基本の構成としています。ただ不思議なもので、ハード的制約から解放された90年代末以降になっても、ゲーム音楽がグラミー賞を受賞する00年代になっても、依然として音楽の質の高さが評価されにくく、評論の裾野が広がっていかなかった。それはなぜなんだろうかと考えたとき、先ほども言ったとおり、やはりゲームをプレイした体験から一歩外れたところでゲーム音楽を評価するという視点があまりに少なかったからだということに気づかされました。この「評論の不在」ということにハッキリと問題意識を持つようになったのは、ここ10年くらいのことですね。

ただし近年、こうした傾向に水面下で大きな変化が表れています。まずはネット上でのゲームのプレイ動画やゲーム実況の普及です。ゲームをプレイしていなくてもゲーム音楽に触れることのできる機会が格段に増えました。また、ユーザー同士で行う投票サイトのようなものもあって、上位にランキングされた音楽は、ゲームは知らないけどちょっと聴いてみようかという人も大勢います。そこにサブスクでの音楽配信サービスも現れ、ディスクを買わなくても手軽にゲーム音楽を聴ける環境になってきた。こうした変化に私たちの活動もリンクしうるのではないかと考えています。とはいえ、ゲーム内容そっちのけで音楽の話ばかりしていては、肝心のゲームファンに響いていかないのも事実なので、『ゲーム音楽ディスクガイド』ではそのバランスを取ることも重視しています。

進化に合わせてカテゴライズを切り替える

「ディスクガイド」というからには、膨大な数のレコード・CDをある一定の法則で整理していく必要がある。いわゆる「棚の並び順」をどう組み立てるかという、コレクターやマニアには付き物の楽しくも苦しい悩みどころだ。しかし本書では、ゲーム音楽史を真っ直ぐに見据える視点と「音楽としてしっかり評価したい」という思いとが相まって、途中の章からの大胆な「棚の組み換え」現象が起きているところがとても興味深い。

まずはゲーム音楽に漠然と興味はあるんだけど、どれから手を付けていいかわからないという人へのガイドとして役立ち、そして同時に相当コアなゲーム音楽フリークが手に取ってもしっかり満足できるものを目指しました。ですので構成方法は大いに悩みましたね。一番簡単なのは、ゲームのジャンル別に「ロールプレイングゲームの音楽」「シューティングゲームの音楽」のような分け方をすることですが、それはゲーマーの立場に寄りすぎていて、ゲーム音楽を純粋に楽しみたいと思う人にはわかりにくい。『ゲーム音楽ディスクガイド』の「第2章 サウンドチップの音楽」と「第3章 ミニマムサンプリングの音楽」では、ソフトメーカー別に整理をしています。この時期はソフトメーカーと作曲者との結びつきが強く、それがゲームのジャンル以上に、ゲーム音楽のカラーを決定付けていた時代でしたので、このほうが自然だと考えたからです。そしてこの分類方法は、ゲーマーにも馴染みやすい。

しかし、90年代末以降、その結びつきがだんだん薄れていくんですよ。そしてその頃になると、音源面におけるハード的な制約がなくなって、ゲーム音楽が「ピコピコ」の時代を抜け、どんな音でも使える「何でもあり」の状態になります。そうなると「じゃあゲーム音楽らしさってなんだろう?」という疑問が芽生えてくる。これは当時からゲーム音楽ファンの間でも言われていたことですが、その答えがよく見えないまま20年経過してしまいました。今回、この本の構成・執筆をとおして、何でもありになったあとの「ゲーム音楽らしさ」にも傾向があることが見えてきました。その傾向を束ねていくとポピュラーミュージックとしての性質が見えきたんです。ですので「第4章 ハード的制約から解放された音楽」以降は、ゲームジャンル別でもメーカー別でもなく、「シンフォニック/アコースティック/ニューエイジ/プログレ/フュージョン/ハードロック/ヘヴィメタル」のように、ポピュラーミュージックの世界で呼び習わされている音楽ジャンル表現でカテゴライズしていこう、と決めました。これは前例のない取り組みだったので、覚悟が要りましたね。このようにゲーム音楽の歴史的な推移を見て、ディスクガイドとしてのフォーマットを途中で大きく変えているのが特徴です。どのタイミングで切り替えるのかが悩みどころでしたが、この構成があればこそ「ゲーム音楽を音楽として正当に評価する」という本書の大きな狙いにリーチできたのではないかと考えています。

『ビデオ・ゲーム・ミュージック』(アルファレコード、1984年)

『ビデオ・ゲーム・ミュージック』(アルファレコード、1984年)

ナムコが1980年から1983年にかけてリリースしたアーケードゲームの音楽と効果音を収録。細野晴臣がプロデュース

さらに踏み込んだ『ゲーム音楽ディスクガイド2』

驚くべきは、950タイトルを収録した『ゲーム音楽ディスクガイド』刊行のわずか1年と3カ月後に、新たに800タイトルを収録した続巻『ゲーム音楽ディスクガイド2』が発売されていることだ。執筆・編集のスピード感もすごいが、収集が難しいとされるゲームサントラという領域で、よくぞこれだけのジャンルの幅広さとタイトル数を確保できるものだと圧倒される。特に『ゲーム音楽ディスクガイド2』では、通常ならゲーム音楽の範囲に含めるべきか判断が分かれるような領域に対しても果敢に挑戦している。

1冊目で全力を出し切った気持ちもあったんですが、一時は品切れになるほど売り上げも好調だったので2冊目に取り掛かる決断は早かったですね。ただし、同じような内容では弱いと思ったので、構成を考える時間が必要でした。まず、1冊目の時点では作業時間とページ数の問題で深く掘り下げられなかったジャンルもあったので、それを2冊目でフォローしたいというのがありました。特に重視したのが「音楽ゲーム」です。これは特殊な存在といいますか、音楽が主でゲームが従という他とは位置づけの逆転したジャンルなので、音楽ゲームのファンと一般的なゲーム音楽のファンはわりとはっきり棲み分けてきたところがあったんです。「ヴォーカルもの」も同様です。部分的に音楽ゲームと被るところもありますが、それ以外にもゲーム主題歌としてつくられたタイアップ曲や声優さんが歌うイメージソングなどがありますね。ゲーム音楽は基本的にインスト中心で発展してきたので、企画する側の意識としてヴォーカルものを入れてみたいという願望は昔からあり、ある時期から爆発的に増えました。しかしそちらのファン層も、やはりインストのファン層とはあまり被らない傾向があります。これらもゲーム音楽史の全体像を見渡すうえでは、やはり欠くことのできないファクターなので、今回こそはしっかり取り上げるべきだと判断しました。

タイトルの確保と執筆に関しては、さまざまな得意分野を持ったレビュアーが勢ぞろいしています。品揃えだけで言えば、もっとすごいゲーム音楽コレクターさんは大勢いますが、今回はゲーム音楽の存在価値を客観的に、しっかりした文章で語ることのできる方が集まってくださいました。ゲーム音楽は一般の音楽CDと違って、ゲームメーカーが直接制作・販売しているものや、特典としてゲーム本体のパッケージに同梱されているものなど、流通ルートが多様すぎて現物の収集はもとより、全容を把握すること自体がとても難しいんです。CDショップに足を運べばすべて並んでいる、というのはずいぶん過去の話になってしまいました。廃盤になってしまったものも無数にありますし、今回のガイドでも、掲載したものの、現在入手できるCDはごく限られているというのが心苦しいところでもあります。あとは今回の刊行をきっかけに、ゲーム音楽CDのリイシュー(復刻)が少しでも進むことが望みですね。実際、本書の内容を基にした、入手の難しいCDの復刻シリーズが11月から始まっています。

読者の方に一番驚かれたのは3章目の「音盤化されていないゲーム音楽~20世紀の埋もれた名曲たちを中心に」でしょうか。ディスクガイドと言っておきながらディスクがありませんから(笑)。要するにサントラ盤が発売されていないゲームの音楽を紹介しているんです。しかし逆に考えてみれば、音盤化されているゲーム音楽なんて、氷山の一角に過ぎないんですよ。総体としてはむしろ「ゲーム本体でしか聴けないもの」こそがゲーム音楽の本流なんです。2冊目が出せるのであれば、やはりそこは一石投じておきたいという気持ちが以前からありました。

さらにその先の話をすると、ゲーム音楽の主戦場はすでにスマホゲームに移っています。オンラインでのソーシャルゲームが圧倒的に多いんですが、ソーシャルゲームにはサービス期間が終了すると跡形もなく消え去ってしまうという側面があります。家庭用ゲーム機でも最も初期のファミコン、PCエンジン、メガドライブなどのゲームは、現在数多く復刻されていますし、中古を探すこともできますが、最新鋭のはずのソーシャルゲームが、サービス終了とともに音楽の追体験もほぼ不可能になるという矛盾を抱えているんです。「ゲーム本体でしか聴けない音楽」に注目することの重要性は、ここにも現れています。

ゲーム音楽にも必要な「アーカイブ」の発想

サントラ盤が発売されたゲーム音楽はまだ「拾われた」だけマシなほうで、その背後には膨大な数の「ゲーム本体でしか聴けない音楽」が、手つかずの状態で存在していることが本書で浮き彫りにされている。ゲームを文化的資産と捉えてアーカイブしていく試みはここ10年ほどで議論されるようになってきているが、はたして「ゲーム音楽」にまで、その手は届いているのだろうか? 映画や音楽は作品そのものが著作物として扱われ、フィルムやマスターテープなどの記録メディアの形で残されるが、ゲームは市販された「工業製品」にほかならない。ゲーム音楽はチップやデータのなかに潜んでいるものであり、まずそれを音楽のかたちにサルベージしなくてはならないのだ。そこには、アーカイブを目指す際の工程がひとつ多く必要という障壁が横たわっている。

ゲーム音楽のアーカイブとなるとまだまだ議論の端緒にも就いてないのが現状です。サントラ化されたものはレコード会社に原盤があるから大丈夫だろう? と思っていると、実はそれも危ういという状況は近年よくあることです。ましてサントラになっていないゲームとなると未だノータッチの状態と言っていいでしょう。

私自身、ゲーム機からの録音を前提としたサントラ制作に関わっていますが、古いゲーム機から音を抽出する場合、それ自体が大いにアーカイブ的な意味を持つ作業になります。古いゲーム機やソフトは次々と失われていきますし、それを扱う知識や技術自体も若い世代には伝わりにくいので、時間が経つほど難しくなっていきます。ゲームタイトル1本1本に対して、サントラ化が決まったらからやるという作業ではなく、継続的に行う土壌を作っていくことが必要ではないかと思っています。またゲーム音楽の場合、ゲーム機が鳴らしている音を単純にレコーディングしたとしても、必ずしもリスニングに適していない場合が多く、サントラ化する場合、マスタリングで味付けをする必要があるんです。しかし、マスタリングで手を加えてしまうと現況保存を信条とするアーカイブの本質から外れてしまわないか? と思うことが多々あります。ゲーム音楽をアーカイブすることと、売り物としてのゲームサントラをつくることは、必ずしもイコールではないと、日々のレコーディング作業を通じて実感しています。

『Diggin' in the Carts』のプロデューサーのニック・ドワイヤーや、フィルムに出演している世界中のミュージシャンたちも口々に主張していますが、ゲーム音楽は日本が生み出した独自の音楽文化であり、海外からもそこにリスペクトが集まっているんです。もちろんゲーム音楽は世界中にありますが、それをレコード産業化し、そこから文化に昇華させて今のスタイルをつくり出したのは、間違いなく日本のゲーム界の功績です。ゲーム音楽のアーカイブを考える際には、そこをぜひ強く意識していただきたいところです。

ゲーム音楽の未来は?

ダウンロード配信やサブスクリプション、動画サイトやゲーム実況など、ゲームを取り巻く世界の移り変わりを象徴するキーワードの数々は、もちろんすでに本書のなかでも語られている。他方、eスポーツの呼び名で一般的な認知が急速に拡大し、ゲームの社会的な立ち位置が再編成されつつある現在。それらを踏まえたうえで、「ゲーム音楽の未来」を田中氏はどのように予想しているのだろうか。

すでに始まっていますが、サブスクやダウンロードの普及で、パッケージにならない音楽商品が主流になっていくでしょうね。1冊目の「第5章:ダウンロード配信世代のゲーム音楽」でも扱っていますが、ゲームは音楽に先駆けて「脱ディスク」が進んでいる分野です。ゲーム音楽商品も間違いなく今後はディスクのないかたちが主流になっていくはずです。物理メディアの所有欲求と、音楽を聴きたいという欲求は、別物として存在していくようになるでしょう。今はまだ、ひと塊の音楽群とジャケットがセットになった「アルバム」の概念がかろうじて引き継がれていますが、今後はアーティストが発表する一般のポップスでは1曲売りが主流になって、アルバムの概念が消失していくのかもしれません。しかし、ひと塊の音楽群である必然がある映画音楽やゲーム音楽のような「サウンドトラック」の世界では、アルバムという形は案外生き残っていく可能性があると思っています。少し話がそれますが、ゲーム音楽評論の文化が弱かった一因に、ライナーノーツでしっかり解説するという習慣が根付かなかったことがあるのではないかと考えています。ゲームに限らず音楽ビジネス全体として、音楽に対して何かしらのテキストを付与してその価値を説明するという努力が年々薄らいでいく傾向がありますね。私個人としては、ダウンロードや配信の時代だからこそ、ライナーノーツに力を割くという文化を復権させたいという思いが強くあります。

もうひとつ、ゲーム音楽にはインタラクティブ・ミュージックという性質がありますが、今後はこれがさらに顕著になっていくと思います。やがてAIを活用したゲームのパーソナライズ化が進んでいくだろうという予測がありますが、そうなるとプレイヤーの数だけシナリオも世界もキャラクターもAIが自動生成されるようになります。これこそ究極のインタラクティブなゲーム……というわけです。その場合、当然音楽もプレイヤーごとに違ってくるはずです。自動作曲によってゲーム音楽作曲者の仕事がなくなってしまうような未来は、まだまだ先のことだと思いますが、作曲者の仕事が1曲を丸ごと仕上げることではなく、自動生成のための「パーツ」をつくるような形にシフトしてくるのは、そう遠い将来のことではないでしょう。実際そうした手法で成果を挙げているゲームもすでに少なからずあります。それがさらに進化を遂げていくと、作曲者が思い描いた完成像と、プレイヤーが体験する音楽がまったく違うものになる可能性もあるわけで、ゲーム音楽のつくられ方も、受け取り方も、楽しみ方も、根本的に変わっていくことになるはずです。要するに、ゲーム音楽が「みんなの共通体験」ではなくなっていく。もちろん、そんな音楽だけになったりはしないと思いますが、インタラクティブ性重視のものと、そうでない旧来のものとで、性質がかなり変わってくるのは間違いないでしょう。

AI時代のゲーム音楽はさらにおもしろくなっていく反面、ますます混沌を極めていくんじゃないかと思っています。パーツの組み合わせで音楽がつくられ、正解が無くなった時代のゲーム音楽なんて、「ゲーム音楽とは何か」が今以上にわからなくなってくるはずです。そのときに、それでもゲーム音楽はひとつの文化だぞ……と自信を持って言えるような何かを、今から探していかなければならないと考えています。

『スーパーゼビウス』(アルファレコード、1984年)

『スーパーゼビウス』(アルファレコード、1984年)

ナムコが1983年に発表した『ゼビウス』の音楽を細野晴臣がダンスリミックスとしてアレンジ。当時流行の「12インチシングル」で発売された

「ゲーム音楽」というひとつの文化へ

ディスクガイドをつくるということは、広範囲に散らばる数限りない音楽を拾い集め、その一つひとつに歴史的・文化的な意味を見出し、取捨選択し、系列的・体系的に並べていく作業にほかならない。茫漠たる「ゲーム音楽」の広がりのなかでそれを行う作業は、取りも直さず「ゲーム音楽とは何か」を見つめ直すことの連続だったと、田中氏は振り返る。

編集・執筆作業それ自体が新しい発見の連続でしたし、先ほど話した「ゲーム音楽らしさって何だろう?」という命題と常に向き合う時間でした。例えば「テクノ」というジャンルは、今では誰でも知っている当たり前のジャンルですが、90年代後半まではまだ結構ニッチな音楽で、これがゲームに入ってくることを嫌がる人たちが一定数いました。結果的には、それを敢えてやってみる作家が現れて、それがゲーム音楽のなかに新しいジャンルを切り拓いていくことにつながっていくんですが。もともとがピコピコの電子音楽だったゲーム音楽だから、テクノはすんなりなじむのかと思ったらそうでもなかったんですよね。むしろピコピコが嫌で早く脱却したいと感じていたゲームファンも多かったということです。80年代から90年代のゲーム音楽には、音がチープだと言われることに対するルサンチマンがずっとつきまとっていたので、チープを脱却することを重視する風潮は非常に強かったわけですね。ところが、ゲーム音楽がチープじゃなくなって20年経った近年では、逆にあのチープな電子音こそ、ゲーム音楽が本来持っていた固有の魅力だったんじゃないのか? という逆転の発想も珍しくなくなりました。そしてここ何年かはそれすら超えて、さまざまな表現様式のなかのひとつの選択肢として定着してきているような気もします。……というように、「ゲーム音楽らしさ」の捉え方は、本当に一筋縄ではいかないんですよ。実際、「ゲーム音楽らしさって何?」という問いに対しては、やはり世代ごとに大きく答えが違ってきます。40代から50代はピコピコへのノスタルジー、30代は『ファイナルファンタジー』みたいな壮大な感じがイメージされやすいようですし、さらに若い人だと音楽ゲーム、初音ミク、同人音楽あたりの記憶が切り離しがたいものとして一体化していたり。ですので、この世代間のイメージの差異を踏まえた上で、こういう本を書かなくてはいけないという戒めを、常に肝に銘じながらの作業でしたね。

リスナーが求めているものも、つくり手がつくりたいものも、そもそもゲーム音楽のあるべき姿なんていうものも、時代によって全然変わっていくし、今後も変わり続けていくんだと思います。10年後の2030年には今は想像もしていないようなゲーム音楽が現れているはずですし。しかし、最初のピコピコから始まって、RPGのシンフォニックなもの、多様なジャンルを飲み込んだ音ゲーのブーム、というように時代が移り変わる度に必ず世代の断絶が起きているという現象が気がかりです。ピコピコが好きだった人はその後のゲーム音楽には今ひとつピンと来ないことが多いし、音楽ゲームにハマった人は音楽ゲームにしか興味が行きにくい……みたいに自分の通過したゲーム以外のものには興味がない人が多くなってしまう傾向があります。今後も新しいゲーム音楽が生まれてくる度にこの断絶が繰り返されてしまうのを何とかしたい。その備えは、今からでも、丸ごとひとつの「ゲーム音楽」という文化なんだよと提示し続けていくことで、できるんじゃないかと思っています。『ゲーム音楽ディスクガイド』は、その準備のひとつにしたいという願いを込めて紡いだ本でもあります。こうした活動は、今後も積極的に行っていきたいと思っています。

本書でも使われている「シンフォニック/アコースティック/ニューエイジ/プログレ/フュージョン/ハードロック/ヘヴィメタル」などの一般的なポピュラーミュージックのカテゴリー表現を「縦糸の音楽ジャンル」とするならば、ゲーム音楽、映画音楽、アニメソングなどの映像音楽は、そのいずれをも内包し、横断することができる「横糸の音楽ジャンル」と言うことができるのではないだろうか。ゲーム音楽というくくりは「横糸」であるがゆえに、その全体を俯瞰し、評価し、語ることが難しく、そのガイドをつくることは、特定ジャンルの知見だけではクリアできない「団体戦」を強いられる戦いにもなる。さらにはそこに「世代間の体験・感覚の違い」という大きな問題も立ち塞がってくる。本書の編纂は、この「縦・横・時間」という三次元構造の解明と構築に立ち向かう世紀の難事業……だったはずなのだが、それを恐るべきスピード感で飄々と成し遂げてしまったのも、彼らのチームのクールなところ。ゲーム音楽はゲーム作品に付随する「キャラクターグッズ」のひとつではなく、立派な「音楽」ではないのか……。2冊の『ゲーム音楽ディスクガイド』によって明確に放たれた彼らのメッセージに、あらゆる世代のゲームファンが、音楽ファンが、しっかりと応えるべきではないだろうか。

『ALL SOUNDS OF ガデュリン』(Pヴァイン、2020年)

『ALL SOUNDS OF ガデュリン』(Pヴァイン、2020年)

書籍の発行がきっかけで復刻されたCD。『ガデュリン』は1991年、スーパーファミコン向けに発売された

あわせて読みたい記事

- 音を極める――メディア芸術の音を創造した人々第1回 作曲家・田中公平(前編)2020年8月20日 更新

- 「限定」という「共有」装置――コラボメニューのファン心理2018年8月20日 更新

- 「台帳」なくして文化なし!? マンガ・アニメ・ゲーム・メディアアート文化を次の1000年に残す「メディア芸術データベース」の意義を「電ファミニコゲーマー」が訊く2020年6月19日 更新