もとは日本製のコンピュータRPGを指す「JRPG」だが、近年ではJRPGの様式を取り入れた海外製のRPGをも内包するジャンルとしての意味合いが強くなってきている。そしてJRPGに対する欧米での評価はその時々によって移り変わっていく。そのような評価の変遷を追っていくとともに、昨今話題を呼んだ4つのJRPG作品を紹介する。

監修:田中 治久(hally)

執筆:千葉 芳樹、葛西 祝、洋ナシ

『LISA: The Painful』より

『LISA: The Painful』より

RPGにおける「日本的」の意味と構造

JRPGは “Japanese Role-Playing Game” つまり和製コンピュータRPGを意味する略語である。しかし近年では、日本製ではないにもかかわらずJRPGに分類しうるもの──日本的なゲームスタイルを踏襲した海外製RPG──が続々と登場しており、いまやJRPGはこれらも含むジャンルとして再定義を迫られつつある。こうした海外作品には日本にはなかった発想をふんだんに採り入れ、「日本的なのにどこか日本的でない」という不思議な魅力を放っているものが少なくないのだが、そもそもRPGにおける日本的なスタイルとは何だろうか?

コンピュータRPGはアメリカで生まれ、日本には輸入文化として入ってきた。日本で最初に大きな注目を集めたコンピュータRPGは『ウィザードリィ(Wizardry)』と『ウルティマ(Ultima)』(ともに1981年)だが、これらが海を渡った段階で、JRPGの種はすでに蒔かれていた。よく知られているように、コンピュータRPGにはさらなるルーツとして、紙とペンで遊ぶRPG『ダンジョンズ&ドラゴンズ(Dungeons & Dragons)』(1974年)がある。『ウィザードリィ』も『ウルティマ』も、コンピュータを用いてそのプレイを局所的に再現したものだったのだが、この「局所性」に満足できるかどうかが、東西のコンピュータRPGのその後を分けたと言っていい。当時実際に『ダンジョンズ&ドラゴンズ』に触れたことのある日本人はごく一握りにすぎなかった。同作が邦訳されたのは1985年で、つまり日本においてはコンピュータRPGの受容が事実上先行しており、「局所」はむしろ「中心」として理解されたのだ。このため『ダンジョンズ&ドラゴンズ』の複雑さや自由度の高さといった側面は日本のコンピュータRPGにおいてさほど重視されなくなり、レベル上げやアイテム探索といった能力パラメータに関する要素や、パズル的な謎解きが主体として捉えられるようになった。いっぽう欧米ではそのジャンル名が示すように、『ダンジョンズ&ドラゴンズ』の真髄は即興的なロールプレイにこそあると考えられる傾向にあり、複雑さや自由さはそのための無視できない要件になっていた。

1980年代における国産コンピュータRPGの多くは『ウィザードリィ』と『ウルティマ』の影響を(孫引き的な意味も含めて)著しく受けたものか、あるいはアクションゲームと接合されたものになった(後者の一部はやがてメトロイドヴァニア〔連載第1回参照〕に結実する)。数ある『ウィザードリィ』/『ウルティマ』フォロワーのなかで、歴史的にとりわけ重要なのが『ドラゴンクエスト』(1986年)である。両作品のおいしいところを接合し、そのうえで万人向けの味付けを施したこのゲームは、日本におけるコンピュータRPGの大衆化を達成すると同時に、家庭用ゲーム機におけるRPGのアーキタイプをつくり上げた。のちにJRPGを特徴づけることになる基本的な要素が、ここで一通り出揃うことになった。すなわち敵と遭遇したときに戦闘画面に切り替わるエンカウント方式、コマンド選択で戦うターン交代制の戦闘システム、アニメ~マンガ的な世界設定、一本道で進む(選択肢の少ない)シナリオなどである。さらに言えば、俯瞰的なフィールドビューや、なりきり要素の希薄さ(キャラクターの役割が固定されている)なども、多くのJRPGに共通する要素として挙げることができるだろう。

欧米のゲームプレイヤーたちは遅くとも1990年代初頭にはこうした特徴を持つ日本製RPGを一群のカテゴリとして認識し「Japanese RPG」というレッテルを貼りはじめている(ちなみに「JRPG」という語を確認できる最古の例は1992年のニュースグループ投稿である〔註1〕)。自由さと複雑さを重視するタイプの欧米RPGファンは当初、JRPGをそれより劣る「型が決まりきっていて一本調子なもの」と見ることが少なくなかった。だがスーパーファミコン~プレイステーション時代を通してJRPGは演出や物語性における洗練度を向上させ、一本道の物語やアニメ~マンガ的な世界観さえも固有の魅力に昇華させていく。特に『ファイナルファンタジーVI』(1994年)以降のスクウェア作品は、欧米でも多くのファンを獲得することに成功している。JRPGのスタイルが単なるガラパゴスな変種ではなく、世界に通じうるものであることを、この時代に和製RPGは示しはじめたのである。そこに追い打ちをかけたのが『ポケットモンスター』(1996年、以下「ポケモン」)のワールドワイドな大ヒットだった。ここに至ってJRPGはもはやエキゾチックなものではなく、普遍的な魅力を持つものになったと言っていいだろう。

だがJRPGの快進撃はこのあたりで頭打ちとなる。その後は欧米的な「自由さと複雑さ」を推し進めたRPG(リアルタイム戦闘やオープンワールドといった要素を持つもの)が世界を席巻し、古式ゆかしいターン方式のJRPGは2000年代後半になると一部のAAAタイトルを除いて、再び日本ローカルな存在に戻っていった。この頃もはや欧米ではJRPGを「古臭い」「進歩が止まった」などと揶揄することが珍しくなくなっており、この語がもたらすネガティブイメージに業界も悩まされた。例えば『ドラゴンクエストIX』(2009年)の発売当時に、欧米メディアに向けてわざわざ「いわゆるJRPGジャンルではない」というコメントが出されていたほどである。

しかしこの頃にはいっぽうで、水面下においてJRPGの新しい可能性を模索するような動きが芽吹いていた。JRPGを血肉として育った若いクリエイターたちが、インターネット上のフリーゲーム制作において存在感を示しはじめていたのである。日本では90年代後半から「RPGツクール」シリーズ(1990年~)を用いた草の根でのRPG制作が盛んに行われており、2000年代には商業RPGにはない尖った魅力を放つ作品が、その界隈を中心に少なからず登場するようになっていた。欧米でも少し遅れて一部の人々が「RPGツクール」に着目するようになり、やがてベルギー発の『OFF』(2007年)、アイルランド発の『Space Funeral』(2010年)といった作品が、そのような尖ったJRPGとして話題を呼ぶことになる。おりからのインディゲーム旋風に乗ってこうしたJRPGの制作は欧米でも活性化し、やがて大ヒット作『Undertale』(2015年)の登場に至る。

JRPGという表現様式を海外ならではの視点で革新した

新時代のJRPG 注目の4作品

海外JRPG世代からの痛快にして痛烈なカウンター

『Undertale』(2015年)

『Undertale』より

『Undertale』より

欧米の「RPGツクール」コミュニティから生まれた先述のフリーゲーム『OFF』は、JRPGにおける数々の約束ごとをメタ視点からアイロニカルに転倒させ、古典的JRPGのファンたちを唸らせた一作である。JRPGに付き物の予定調和的なドラマが欠片もなく、類型を逸脱したクセの強いキャラクターたちの存在感と、想像力を刺激するレトロミニマルなビジュアルによってプレイヤーを引き込む。JRPGはフォーマルなものであるからこそ、それが覆されたときの衝撃も大きいのだ。日本のフリーゲーム界隈にはそのことに自覚的な作品が古くから少なからずあり、なかでも『ゆめにっき』(2004年)の鮮烈さは英語圏にも早くから伝わっていた。

『OFF』はそうした作品が欧米からも出てくるようになったことを示す、象徴的なターニングポイントだったといえるだろう。そして『ゆめにっき』や『OFF』にインスピレーションを受け、ポスト予定調和のスタイルをより鮮やかに推し進めたのが、この『Undertale』である。

予定調和から逸脱することで高い評価を獲得したJRPGの先駆としては、任天堂の「MOTHER」シリーズ(1989~2006年)を挙げないわけにはいかないだろう。本作がそこからも大きな影響を受けていることはビジュアル面にもよく表れている。もっといえば「MOTHER」シリーズだけでなく、スーパーファミコン時代のさまざまなJRPGに対する愛着とリスペクトに満ち満ちているのだが、同時にそこに牙を剥いてもいて、旧来のJRPGが見て見ぬふりをしてきたあらゆる不合理な約束事を、皮肉たっぷりに突き崩してくる。「誰も殺さなくたっていい」というキャッチフレーズはまさしくそれを示すものである。延々と戦い続けることが宿命づけられる一般的なJRPGのシステムにおいて、そのような優しく温かい物語は、本来なら何らかの欺瞞なしには成立しえないものだろう。『Undertale』はそこをシニカルに突いてくる。誰かを殺しても殺さなくても「本当にこれで正しいのか」という感覚がずっとつきまとうのだ。

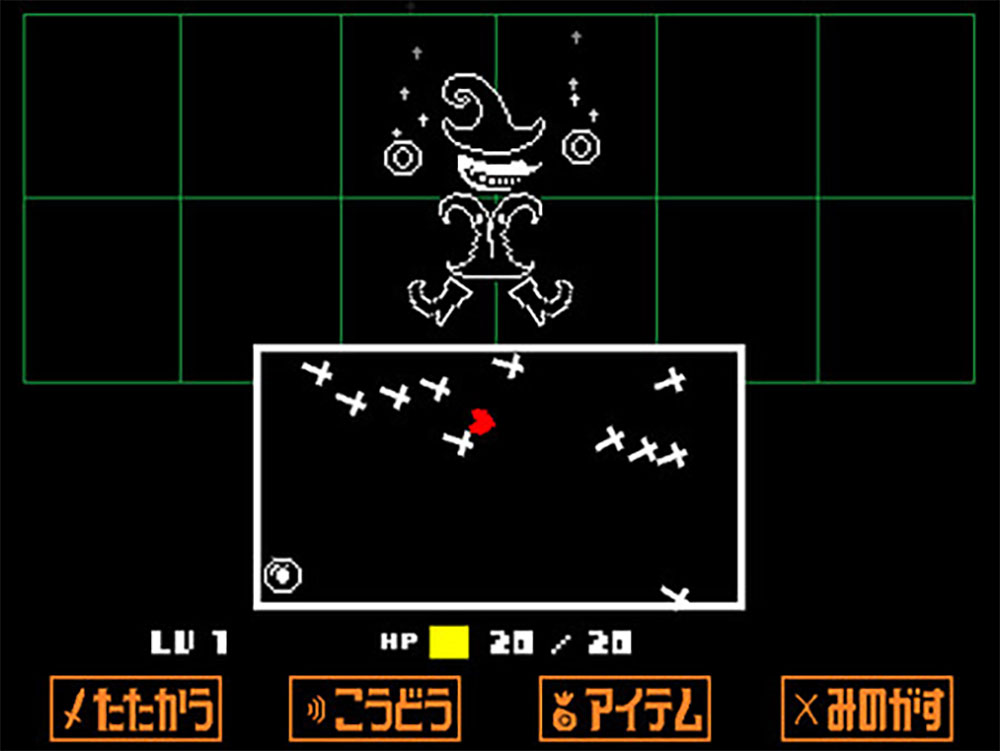

プレイヤーはその感覚に正直であってもいいし、なくてもいい。どちらにせよ何かを考えさせられることになり、最終的にすべての可能性を見てみたくなるところに、本作の凄みはある。しかも表層的にはそんなややこしい構造を感じさせず、ゲームそのものはテンポよくコミカルに進むのである。そう、飽きさせないゲーム進行も、本作の大きな特徴だ。「退屈な繰り返し作業」というJRPGの宿痾が、ここでは徹底的に遠ざけられている。そのことを端的に示しているのが戦闘システムだ。

『Undertale』より

『Undertale』より

よくあるコマンドバトルではなく、アクション性の高いミニゲームによって戦闘は行われる。ミニゲームは敵の数だけ違う種類のものが用意されていて、しかも毎ターン内容が異なるという手のこんだものになっている。だから適当にやり過ごすということができない(そうでなくても敵はザコからボスまでみなクセがありすぎて、セオリー通りに対峙できるような相手は一人もいないのだが)。またマップにも無駄がなく、地形や仕掛けにしても同じものが二度出てくることは決してない。これほど徹底した調整は、JRPGへの深い愛なくしては不可能だっただろう。そしてこのように愛情あふれるシナリオ、システム、ビジュアル、サウンドのすべてを作者トビー・フォックスが一人でつくり上げたというインディゲームならではの立志伝も見逃せないところだ。その音楽は古典的JRPGへの憧憬に現代ならではの質感を巧みにブレンドしたポスト・チップチューンとなっており、音楽単体でも高い評価を獲得している。(田中 治久(hally))

痛ましさに満ちた終末世界RPG

『LISA: The Painful』(2014年)

『LISA: The Painful』より

『LISA: The Painful』より

文明崩壊後の世界を舞台に、暴力にあふれる過酷な旅路を描いた作品が『LISA: The Painful』だ。DLCの『LISA the Joyful』(2015年)、そして前作に位置づけられる『Lisa ‟The First”』(2012年)と関連作品も合わせると計3作がリリースされている。最初にリリースされた『Lisa ‟The First”』はRPGではなく、探索してキーアイテムを集めて進めるアドベンチャーゲーム。こちらも前出『ゆめにっき』から大きな影響を受けたであろうものであり、ゲームスタイルや謎の多い不気味な世界が、それと比較されることも多い。

『Lisa ‟The First”』より

『Lisa ‟The First”』より

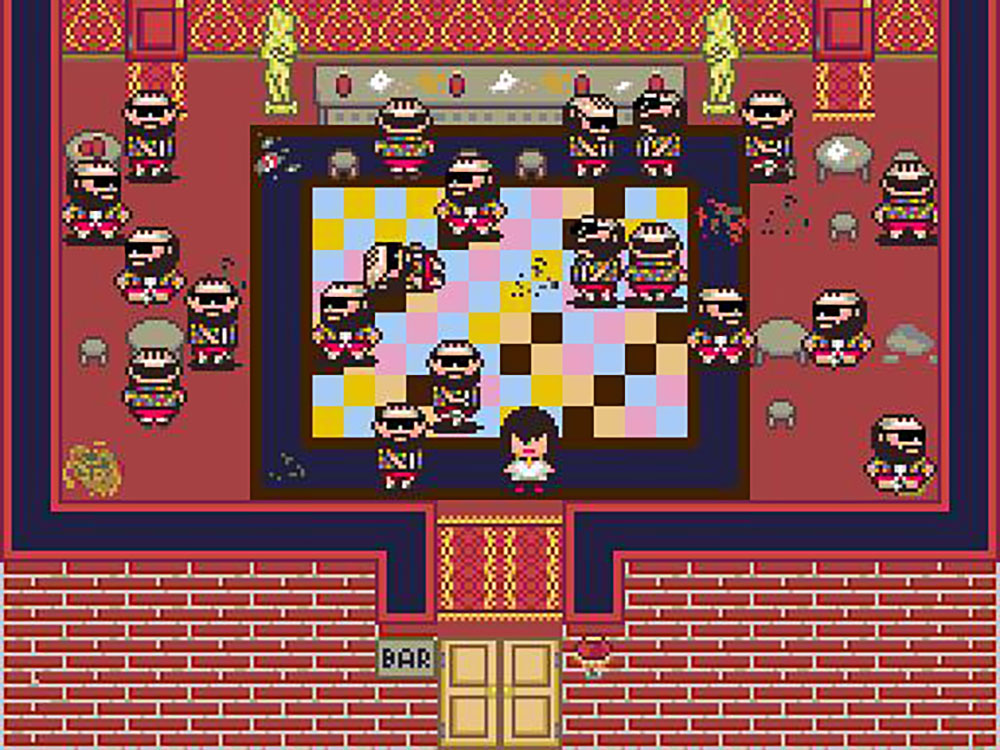

『LISA: The Painful』以降はツールも『RPGツクールVX Ace』(2011年)に変更し、ゲームとしてもRPGとなった。開発者のオースティン・ジョーゲンセン氏は本作のKickstarterプロジェクトがスタートしたときに『MOTHER2 ギーグの逆襲』(1994年)を「人生のお気に入りのゲーム」として名指しで挙げており(註2)、横幅を広めにとった2頭身で描かれるキャラクターの見た目や、もれなく奇人・変人の領域にあるキャラクターの強烈な個性は影響を強く感じさせる。他方、フィールドの移動はRPGとしては珍しい完全な横スクロールで、ユーモアこそたっぷりあるものの、物語は痛みや喪失が根幹に据えられており、それらが独特の味わいをもたらしている。

日本産のゲームと比較したときに目を引くのは、作中で蔓延している薬物「Joy」の存在だ。主人公自身がこの薬物の中毒者でもあり、幻覚のような演出があったり、Joyの使用をやめたいと思っている描写があったりと、Joyは本作において欠かすことのできないものとなっている。Joyを使用することで戦闘中にキャラクターを強化することもでき、プレイヤーに対して使用の動機付けも図られているのが興味深いところ。かと思えば、禁断症状による弱体化というリスクまで抱えており、その存在を多方面から強く印象づけている。

洋の東西や古今を問わず、終末世界を描くゲームでは過酷な状況とそれに伴って強制される選択の重みがカギになりやすく、『LISA: The Painful』も例外ではない。本作は、とある事情で女性が完全にいなくなったとされる世界で「女の子の赤ちゃん」を主人公の男性が拾ったところから始まる。仲間内でその子をひっそりと育て続けて数年経ったある日、何者かによって彼女が誘拐され、主人公は彼女を取り戻す旅に出るというのが本作の出だしだ。

冒頭でも述べたように本作の世界は暴力であふれかえっている。一言で言えば映画『マッドマックス2』(1981年)のような世界で、行く先々で出会うのは半裸か、いかつい肩パッドをつけたような男性たちが多い。Hardcore Gamerのインタビューに対してジョーゲンセン氏が語ったところによると、これは『北斗の拳』(1983~1988年「週刊少年ジャンプ」連載)の影響なのだそうだ(註3)。

『LISA: The Painful』より

『LISA: The Painful』より

さらには厳しい世界であるがゆえに、取り返しのつかない犠牲を強いられる場面にもたびたび出会う。しかもその厳しさが並のものではなく、仲間の命か、持ち物すべてのいずれかを差し出すように要求されたり、身体の一部を失う選択によってキャラクターの弱体化を余儀なくされたりする。仲間が永遠に離脱することになる戦闘中の完全な即死攻撃まである。こういった犠牲はどこかで補填がされることもなく、ただ純粋にさまざまなものが失われ、奪われていく。これらの喪失は、仲間や能力値などRPGの文法を用いて巧みに表現されているのだが、選択の積み重ねによって主人公の内面へと迫っていく様子は、アドベンチャーゲームのようでもある。これが本作の大きな特徴と言えるだろう。

『LISA: The Painful』はPC向けにのみリリースされており、必ずしもアクセスしやすいタイトルではないのだが、数々の痛みを伴う旅路の果てに何が待っているかは、実際にプレイして確認してほしい。(千葉 芳樹)

JRPGの様式で恋愛や人生の深みを描き出す

『HAVEN』(2020年)

『HAVEN』より

『HAVEN』より

フランスのThe Game Bakersが開発した『HAVEN』には、日本のRPGを独自に掘り下げた跡が見られる。恋人たちが見捨てられた惑星へと逃避行するRPGには、ターン性の戦闘やアニメのようなキャラクターデザインはもちろん、特にキャラクター同士の関係を深めるゲームデザインが掘り下げられている。

日本のRPGでは戦闘でキャラクター同士が連携を取ったり、ストーリーを進めたりするゲームプレイのなかで、プレイヤーはキャラクター同士が関係を深めている行間を見出す。『HAVEN』ではそんな行間を、人生でとりわけシリアスな時期を背景に考えさせるのである。

本作の主なゲームプレイは、基本的にはオーソドックスなRPGの構造を持つ。主人公のケイとユウの2人が惑星を探索するなかで敵と戦い、アイテムを集め、宇宙船を修理し、レベルを上げていく。印象深いのは、そんなRPGの一連のゲームプレイがそのまま恋人の同棲生活や夫婦の結婚生活のメタファーとして描かれることだ。

プレイヤーはケイとユウの2人を操作しながら、表向きには華やかな恋人との生活を体験していく。それはただ明るいだけではなく、鈍い苦しみも含んだ多くの感情の体験にもつながる。

ひとつのコントローラーで2人を操作し、恋人同士が共同作業する喜びを表現するような戦闘システムのいっぽう、いろんな会話を交わすなかで、お互いの小さな価値観のずれや、実は語っていなかった秘密が語られ、衝突する可能性が示唆されもする。

『HAVEN』より

『HAVEN』より

The Game Bakersは公式ブログにて、日本のRPGから具体的に影響を受けたタイトルをいくつか挙げている(註4)。そのなかには『ペルソナ4』(2008年)や『ペルソナ5』(2016年)、「ファンタシースター」シリーズ(1987年~)の名前がある。本作のキャラクターデザインや世界観をかたちづくる影響のほか、キャラクター同士の関係を深めるゲームデザインのモデルにしていることは明らかだろう。

日本のRPGでは登場人物同士の関係を強めるゲームプレイが顕著だった。「テイルズ オブ」シリーズ(1995年~)から先述の「ペルソナ」シリーズ(1996年~)などがそうだ。そこで『HAVEN』では人生の段階において身近であり、かつシリアスなテーマを描く方向を突き詰めて見せている。

現行のビデオゲームシーンでは、AAAから小規模のタイトルに至るまで、中年期に差し掛かった主人公の問題を描くなど、身近な人生の段階の問題を描くようになって久しい。本作は日本のRPGの方法をもって、恋人同士や結婚後の夫婦に起こりえる生活を描いて見せるのである。(葛西 祝)

あの名作をMMORPGへ!

『Temtem』(2020年)

『Temtem』より

『Temtem』より

JRPGが世界で人気を博し、多くのファンを掴んでいることはご承知のことだろう。だが、そのなかでもひときわ目立つのが「ポケモン」シリーズである。同シリーズは携帯用ゲーム機向けに始まったゲームタイトルであるが、アニメ、マンガ、カードゲーム、おもちゃ、スピンオフのゲームなど早くよりIPの多角的な展開を活用してきたシリーズだ。これにより25周年を迎える今となっては、老若男女問わず幅広い世代に支持される大人気コンテンツである。

さて25年という長い年月が経ち、いわゆる「ポケモン」ネイティブたちが大人となった。同シリーズを愛する彼らが、自分たちも「ポケモン」のようなすばらしいゲームを生み出したいと考えるのは必然の流れである。実は「ポケモン」シリーズをフォローする数々のゲームが昨今登場し話題となっている。

そのなかでも注目度が高い作品が『Temtem』だろう。『Temtem』はスペインのゲームデベロッパーCremaが開発中の早期アクセス(ベータ版の段階でゲームを販売する手法)タイトルだ。現在はSteamでのみ展開されているが、将来的にはコンソールでの展開とクロスプラットフォームを目指している。

本作の大きな特徴は「ポケモン」シリーズの魅力をMMORPGに落とし込んだところである。「ポケモン」シリーズは交換や対戦など他プレイヤーがいるからこそ楽しい、コミュニティの魅力を生かしたゲームデザインとなっている。ならば、ゲームを完全にオンライン化してユーザーの交流を高めれば、さらに楽しくなるのは想像に難くない。MMORPGの人気が高い海外ならではの発想とも言えるだろう。

『Temtem』は空に浮かぶ島々を舞台としたゲームだ。この世界には不思議な生き物テムテムが生息しており、プレイヤーはテムテムテイマーになる夢を叶えるため故郷を旅立ち世界を旅する冒険へと出発する。島々にはそれぞれテイマー道場があり、道場のリーダーたちへ挑戦し究極のテイマーを目指すのだ。だが、この世界にはなにか悪事を企んでいる組織が暗躍していて……。物語のさわりを聞くだけで「ポケモン」シリーズの影響を強く感じることだろう。もちろんゲームのプレイングも「ポケモン」の影響が強い。草むらに入ると野生のテムテムが現れ、彼らを捕まえてパーティを組み、トレーナーたちとバトルをして成長させていく。「ポケモン」シリーズで楽しんだあのスタイルを採用している。

『Temtem』より

『Temtem』より

だが、それだけにとどまらないからこそ本作は強い魅力を放っている。本作はプレイヤーとの対戦やテムテムのトレードだけでなく、冒険をほかのプレイヤーとタッグを組んで協力プレイで進めることもできる。野生のテムテムとの戦いはもちろん、トレーナーとのバトルも一緒に進めることが可能。さらに、このゲームはMMORPGだ。ゲームのなかでは常にほかのプレイヤーたちが活動を行っている。見知らぬ誰かとの出会いもまた本作の魅力となる。レイド戦などほかのプレイヤーと楽しむ共闘コンテンツも用意されている。またMMORPGらしくギルド機能も実装されており、ゲームで出会った仲間との交流をより深いものにしてくれる。もちろん人と違う衣装に着替えるコスメティック要素や、MMORPGで人気の自宅のハウジング要素もあり個性を彩る楽しさもある。

もちろんバトルシステムも「ポケモン」シリーズを踏襲しながらも、このゲームならではの楽しみを用意している。本作ではテムテムのHPとは別にスタミナが存在し、テムテムはどの技を使う場合もこのスタミナを消費することとなる。スタミナ切れを起こすと疲れによりダメージを受け、加えて1ターン行動不可となる。威力の高い技はスタミナの消費も大きく、乱発はできない。スタミナを回復させるため1ターン休ませるという選択も出てくるだろう。また、技のなかにはクールタイムが存在するものもあり、これらは規定のターン数が経過しないと使えない。スタミナとクールタイムを意識することが『Temtem』では求められるのだ。またコンペティティブバトルや大会ではピック&バンシステム(註5)が採用されている。「ポケモン」シリーズではランク戦の際には見せポケモンを用意してブラフを打つ戦略もあるが、『Temtem』ではさらにどのキャラを出すかというところに深い読み合いを要求してくる。

まだまだ開発中の本作であるが、すでに多くのプレイヤーを抱える人気オンラインゲームである。精力的にアップデートも行われているので、今から触っておいて損はないだろう。ぜひ「ポケモン」を愛する世代の挑戦を見届けて欲しい。(洋ナシ)

かつては蔑称とまで言われた「JRPG」の語は、今回取り上げたようなゲームたちの登場によって、今また少しずつその価値や意味あいを変えつつある。この変化は主にインディゲームの文脈からもたらされたものだが、2010年代後半は本家国産JRPGも少しずつ捲土重来の兆しを見せはじめていることを、最後に追記しておきたい。とりわけ、文中にも登場した『ペルソナ5』は東京を舞台にエキゾチックな魅力を押し出したことで欧米でも人気作となり、新しい世代のJRPGファン層を開拓することに成功した重要作である。最近では2021年7月の『新すばらしきこのせかい(NEO : The World Ends with You)』や9月の『テイルズ オブ アライズ(Tales of ARISE)』、11月の『真・女神転生V』など、よく洗練されたJRPGが続々と高評価を叩き出している。ここまで来るのには実に長い年月を要したが、JRPGは今度こそ「時代遅れ」ではない、れっきとしたひとつの表現様式として、世界に受け止められつつある。

(脚注)

*1

1992年1月22日、ニュースグループUsenet (rec.games.video)に「JRPG」と書き込みが見られる。Googleのアーカイブより。

https://groups.google.com/g/rec.games.video/c/jLez509cM6I/m/VYXXY9dPWrwJ

*2

クラウドファンディングサイト「Kickstarter」、「LISA the painful RPG」のプロジェクトページより。

https://www.kickstarter.com/projects/131274701/lisa-the-painful-rpg?lang=ja

*3

Lee Cooper, “We Talk To The Creator Of LISA, The Ridiculously Crazy RPG,” Hardcore Gamer, December 17, 2013.

https://hardcoregamer.com/features/articles/we-talk-to-the-creator-of-lisa-the-ridiculously-crazy-rpg/65905/

*4

The Game Bakers公式サイト「HAND IN HAND IN HAVEN」、2019年9月7日

https://www.thegamebakers.com/hand-in-hand-in-haven/

*5

使用するキャラやステージを選ぶピックと逆に使用を禁止するバンをプレイヤーが交互に行うシステムのこと。eスポーツタイトルでは広く採用されている。本作ではお互い8匹用意したテムテムから自身が戦いに出すテムテムをピック、対戦相手の用意したテムテムから使ってほしくないテムテムをバンする。

【ライタープロフィール】

千葉 芳樹

編集者、ライター。IGN Japan所属。ゲームレビューやコラムを執筆。『インディ・ゲーム名作選』(Pヴァイン、2021年)、「S-Fマガジン」2018年6月号などに寄稿。

葛西 祝

“ジャンル複合ライティング”というスタンスで、ビデオゲームを中心に映画、アニメーションから現代美術、文学、格闘技といったジャンルを越境するテキストをつくり続けている。https://site-1400789-9271-5372.mystrikingly.com/

洋ナシ

フリーランスライター。IGN JapanやGame*Sparkなどウェブメディアを中心に執筆。同人活動をきっかけに商業ライターにスカウトされ現在に至る。

あわせて読みたい記事

- ピクセルアートの美学第2回 ピクセルアートと様式2020年5月15日 更新

- 音を極める――メディア芸術の音を創造した人々第3回 作曲家・神前暁(前編)2021年8月10日 更新

- 令和2年度 最終報告会・実施報告書 「ゲームアーカイブ所蔵館の連携強化に関する調査研究」 学校法人 立命館 立命館大学ゲーム研究センター2021年5月19日 更新