世界各地のビデオゲームには、『スーパーマリオブラザーズ』(1985年)をはじめ1980~1990年代に生まれた日本のビデオゲームを様式やジャンルの原型とするものが少なからずある。そのなかでも特に、日本では考えられなかったような独自の進化を遂げるようになったジャンルを取り上げていく本連載。今回は「ノベルゲーム」に焦点をあてる。

監修:田中 治久(hally)

執筆:洋ナシ、今井 晋

『VA-11 Hall-A』より

『VA-11 Hall-A』より

ノベルゲームの誕生と変遷

ノベルゲーム(ビジュアルノベル)の一般的な理解は「小説のように読み進め、選択肢によって物語の展開が変わっていくゲーム」といったところだろう。およそ30年前、アメリカから海を渡ってきたアドベンチャーゲームというジャンルが日本で独自の変異を遂げ、ノベルゲームという形で定着するに至った。「小説のようなゲーム」という発想自体はありふれたもののように思われるかもしれないが、実は日本発祥のものであり、その市場は長年日本にしかなかったのである。しかし2000年代、それは再び海を渡り、いまや世界中の人々の手によって、さらなる可能性が模索されるものとなっている。

1980年代初頭にパソコン少年たちを虜にした初期のアドベンチャーゲームは、画像とテキストのなかに示された謎を、コンピュータとの「対話」つまり文章入力によって解決していくという、一種の知的パズルだった(黎明期には画像のないものさえあった)。だがこうしたゲームの普及が進むにつれ、文章入力という方式の限界が認識されはじめる。「対話」といっても、当時のパソコンが許容できる語彙数はわずかなものであり、また自然言語処理も負担が大きかった。しばしば「アケル トビラ」「トル カガミ」といった単純な所作さえ「ソレハデキマセン」の一言で片付けられるなど、謎解きのおもしろさを「言葉探し」のストレスが上回ってしまうことが少なくなかった。そこで、あらかじめ用意された単語をリストから選ばせる「言葉選び」型のシステムが次第に定着していくことになる。俗に「コマンド選択方式」と呼ばれるこのスタイルは、日本においていち早く導入が進んだ。しかしこのような簡素化は「謎解き」というアドベンチャーゲーム本来の性質を考えるなら、諸刃の剣でもあった。片っ端からコマンドを選んでいけば、知性を用いずとも、いずれ謎は解決しうるからだ。

これをどうにかしようと、さまざまな策が模索される。そして「謎解き以上にストーリーやギミックを楽しませる」という手法が、1987~1988年にかけて同時多発的に出現するようになった。こうした時代性を象徴するのが、小島秀夫の初期作品『スナッチャー』(1988年)である。だがストーリー重視のやり方にも問題はあった。直線的に進む「物語としてのおもしろさ」は、非直線的つまりインタラクティヴに進む「ゲームとしてのおもしろさ」と、しばしば相反してしまうのである。そのことをいち早く指摘したのは、多摩豊という早逝のゲームデザイナーだった(代表作に『38万キロの虚空』〔1989年〕など)。彼は「小説のようなアドベンチャーゲーム」を誰より早く構想し、実際にいくつかの作品を制作するなかで、良質なストーリー分岐の構築がいかに難しいかを痛感している(註1)。それは彼自身には達成できなかった。しかしそれから数年後、チュンソフトの「サウンドノベル」シリーズが達成してみせた。グラフィックス表現をあえて抑え、テキスト主体のアドベンチャーへと原点回帰した『弟切草』(1992年)を起点とする一連の作品は、物語としての読み応えをしっかりと確保しつつも、ストーリー分岐を「ゲームとしてのおもしろさ」にまで昇華させており、単なる実験ではないエンターテインメントとして、ノベルゲームを成立させることに成功した。

「サウンドノベル」成功の裏側で、意外なところでも新機軸のストーリー分岐型アドベンチャーゲームが成功を収めていた。エルフのアダルトゲーム『同級生』(1992年)である。当時のエルフという会社はアダルト市場にありながらも「ゲームらしいおもしろさ」を強く志向していた会社であり、従来のアドベンチャーゲームと比べて飛躍的に自由度の高い(今風にいえばオープンワールド的な)ものを追求した結果、フラグ管理を高度に複雑化させたまったく新しいアドベンチャーゲームを生み出したのである(結果的にこれは「恋愛シミュレーション」という新ジャンルを生む)。「ヒロインごと」のストーリー分岐という、後のノベルゲームの根幹をなすスタイルが、ここに打ち立てられた。

この作品以降、アダルトゲーム市場はアドベンチャーゲームの新たなフロンティアとなり、さまざまな実験や改革が行われる場所となった。そうしたなかチュンソフト型「サウンドノベル」の方法論に改めて着目したのが、Leafの「ビジュアルノベル」シリーズである(この語は本来、同社の登録商標である)。『雫』(1996年)や『痕』(1996年)を起点とする一連の作品や、これに続くKey作品、とりわけ『Kanon』(1999年)、『AIR』(2000年)の大ヒットにより、以降のアダルトゲームはノベル型ゲームが圧倒的多数派になっていく。アダルト要素以上に感動的なシナリオによって大きな支持を集めたこれらの作品は、小説や映画とは異なる「ノベルゲームでしかつくり出せないストーリー体験」があることを多くのプレイヤーに実感させ、アドベンチャーゲームにおける「ゲーム」と「物語」のせめぎ合いに、ある意味で終止符を打った。

こうしたノベルゲームの存在が、インターネットを通して欧米でも少しずつ知られるようになりはじめたのは、2000年代初頭のことである。長らくアドベンチャーゲームが「謎解き」のままであり続けてきた彼の地において、ノベルゲームはその系譜にある何かではなく、まったく新しいメディアだったと言っても過言ではなかった。だからこそ、そこに示されたストーリーテリングの可能性は、一部の欧米人を突き動かしたのである。彼らは2000年代半ばから見様見真似で独自のノベルゲームをつくりはじめる。初期のものは特に見るべきところもなく、注目を集めることもなかった。しかし2010年代になるとこの新しいジャンルがインディーゲーム市場の拡大とリンクし、『Analogue: A Hate Story』(2012年)や『Sakura Spirit』(2014年)のような注目作が登場するようになる。それらのなかには恋愛要素を重視する日本の作品とは少し毛色の異なる、より多様なテーマを掘り下げたものが珍しくない。

2000年代初頭にはこれと平行して、「コマンド選択方式」も遅ればせながら欧米に上陸を果たしている。『逆転裁判』(2001年)がその嚆矢であり、同作や『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』(2010年)の成功によってこうしたスタイルの作品の認知も進んだ。これらも欧米ではしばしばノベルゲームの系譜として理解されており、影響元として無視できないものになっていることを付け加えておきたい。

近年では日本のノベルゲームにひそかに馴染んでいた台湾や中国からも、少なからぬ作品が登場するようになっている。大半はまだ日本語でプレイできないが、こちらの市場にも力作が揃いつつある。このように現代はノベルゲームが国際色豊かに展開する、同ジャンルの第二の春ともいえる時代なのである。(田中 治久(hally))

「メイド・イン・ジャパン」を超えて独自の境地に到達した、

海外新世代のノベルゲーム 注目の3作品

日本のマンガ・アニメ、ヴェイパーウェイヴを取り入れた

『VA-11 Hall-A』(2016年)

『VA-11 Hall-A』より

『VA-11 Hall-A』より

日本のゲームが業界に与えてきた影響は大きく、数々のフォロワーを生み出している。だが、日本の誇るコンテンツはゲームだけではない。アニメやマンガもまた日本の誇るコンテンツである。ベネズエラに暮らしていたクリストファー・オーティス氏、フェルナンド・ダーマス氏もまた日本のマンガ、アニメのファンであった。彼らは日本のポップカルチャーであるアニメ、マンガ、そしてゲームに関するブログ「DANGERU」を運営し、それらへの愛を日夜綴るオタク仲間である。彼らのポップカルチャーへの愛は留まることを知らず、後に彼らは自らもゲーム制作に乗り出すこととなる。ファンブログから派生したゲーム制作チーム、それがSukeban Gamesだ。Sukeban Gamesはいくつかのプロジェクト経て、大ヒット作『VA-11 Hall-A』を生み出すこととなる。

207X年、住民すべてにナノマシンが植え付けられた監視都市グリッチシティ。明日の食料すら買うことができない超インフレが住民を苦しめるこの街の片隅に、認可バー「VA-11 Hall-A」がある。このバーを舞台とするノベルゲームが『VA-11 Hall-A』だ。プレイヤーはこの店のバーテンダーであるジルとなってバーを訪れる一癖も二癖もある客たちにドリンクを提供し、会話のなかからサイバーパンクディストピアを垣間見ていく。本作はベネズエラという情勢不安を抱えた国で暮らす開発者たちのリアルな不安や思いが詰め込まれている。それらがサイバーパンクという世界観に見事に調和し、世界中の人々から共感を得て大きなヒットにつながったのだ。等身大の自分が映し出されたからこその名作である。ということはだ。このゲームが彼らの写し鏡だからこそ、彼らの愛する日本のアニメ、マンガ、ゲームのエッセンスが盛り込まれているのは当然のことである。ベネズエラではサービスを行っていないはずのニコニコ動画風のコメントが来店中に流れる「すとり~みんぐチャン」というキャラクターも登場し、日本のインターネット文化すらもフォローアップしていることがうかがえる。

また、注目すべきは本作が音楽文化であるヴェイパーウェイヴの流れにもあるということだ。ヴェイパーウェイヴはインターネット上で2010年代に生まれたとされる音楽ジャンルで、居心地のいいノスタルジーを描くことで希望のない未来や商業主義を風刺するという構造がひとつのキーとなっている。さらにこのノスタルジーを描くうえで80~90年代調のコンピュータグラフィクスやアニメ映像、カタカナなどの日本風のエッセンスを印象的に用い、ビジュアルでもそれを演出していくのがこのジャンルの特徴だ。ヴェイパーウェイヴも日本のポップカルチャーの影響が強いジャンルである。この文脈に『VA-11 Hall-A』もあり、コンポーザーGaroad氏によるヴェイパーウェイヴを基調としたさまざまな楽曲に、PC-9801のアドベンチャーゲームを彷彿させるレトロチックなゲーム画面を組み合わせている。PC-9801世代にはグッとくる画面構成だが、ベネズエラ住まいの彼らがPC-9801のアドベンチャーを遊んでいたとは考えづらい。演出としてこのレトロな画面構成が採用されており、その結果としてこのゲームの舞台であるグリッチシティの退廃した姿、先の見えない未来を描いているのだ。

クリエイターが愛する日本のコンテンツから要素をサンプリングし取り入れ、自らの描く世界を演出しているのが『VA-11 Hall-A』なのだ。(洋ナシ)

恋愛ノベルゲームの作法を逆手にとった

『ドキドキ文芸部!』(2017年)

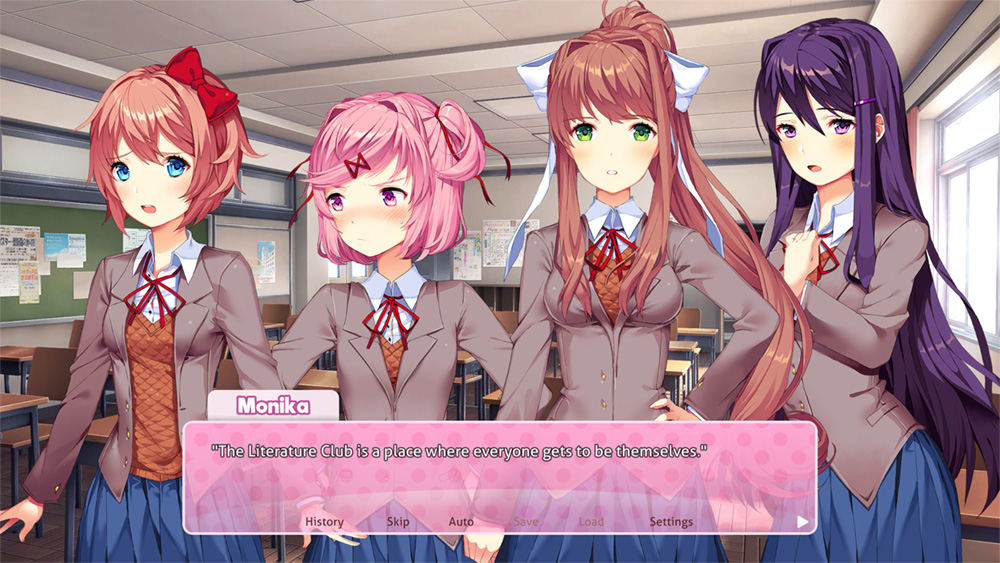

『Doki Doki Literature Club!』より

『Doki Doki Literature Club!』より

ノベルゲームは多種多様な物語を魅せてくれるゲームジャンルであるが、そのなかでも描かれ続けてきたものが恋愛である。男性の主人公が女性と恋に落ちる美少女ゲーム、その逆の乙女ゲーム、男性と男性の関係を描くBLゲーム、女性と女性の百合ゲーム、その他さまざまなモノへの愛がノベルゲームでは描かれ続けている。

日本では成人向けゲームの市場が早期に形成された関係もあり、男性向け・女性向け・一般向け・成人向け問わずさまざまな恋愛ノベルゲームが発売されてきた。その過程で、よりその関係性を深く描写しようと、キャラクター育成などのアドベンチャーゲーム要素を削り、完成されたストーリーを見せるノベルゲームのスタイルが生まれこれが主流に変わっていく。現在の恋愛ノベルゲームのスタイルは、取捨選択と年月をかけて生まれた作法とも言えるものだ。この物語を読ませることに特化したスタイルは国外のプレイヤーの心にも響き、今や恋愛ノベルゲームは世界的な人気を誇るゲームジャンルへと成長している。

そんな日本の誇る恋愛ノベルゲームが長い時間をかけてつくり上げてきた作法を下敷きにすることで、プレイヤーを驚かせるギミックをつくり出したのが『ドキドキ文芸部!(Doki Doki Literature Club!、註2)』である。このゲームは幼馴染のサヨリの強引な勧誘により文芸部へと入部した主人公が、文芸部員のサヨリ、ユリ、ナツキ、そしてモニカと関係を深めていく恋愛ノベルゲーム……の体をとるホラーゲームである。本来ならホラーゲームであることそのものがネタバレなのだが、追加コンテンツを実装した『Doki Doki Literature Club Plus!』の発売に際し自分でホラーですと謳いはじめているし、紹介のため多少のネタバレを許してほしい。

実はこの恋愛ノベルゲーム『Doki Doki Literature Club!』はどこかおかしい。プレイを進めるとゲームはあらぬ方向へと転がりはじめ、そして暴走は止まらぬまま衝撃のラストを迎えてしまう。驚きを隠せないだろうが、これは入り口に過ぎない。ここから『Doki Doki Literature Club!』というゲームそのものが壊れはじめ、プレイヤーを恐怖のなかへと引きずり込んでいく。そして、プレイヤーはこのゲームを取り仕切る存在がいることに気づきはじめるのだ。

恋愛ノベルゲームはこういうものという作法・イメージがあるからこそ、それを外す展開や演出がプレイヤーに深く刺さってくる。日本の恋愛ノベルゲーム業界が長く育ててきたものを、ゲームの作者であるダン・サルバト氏は上手に生かしこのゲームならではの体験を生み出したのだ。PCで楽しむ恋愛ノベルゲーム、というものへのアツいリスペクトがあるからこそできたゲームだろう。

プレイヤーを恐怖のどん底へと叩き落とすサイコホラー『Doki Doki Literature Club!』である。しかしプレイすればわかることだが、悪いのはすべてこのゲーム自体である。登場人物の彼女たちは何も悪くない。この構造をプレイヤーが理解したとき、彼女たちはゲームの登場人物というくびきから解き放たれ、プレイヤーは彼女たちに人格や関係性を感じてしまうのだ。そういう意味で、このゲームは恋愛ノベルゲームとしてもまた完成されている。(洋ナシ)

ビデオゲーム文化、インターネット文化を詰め込んだ

『パラダイスキラー』(2020年)

『パラダイスキラー』より

『パラダイスキラー』より

何度も滅亡と復活を繰り返す未完成のパラダイス島で陰惨な殺人事件が発生する。プレイヤーは捜査オタクのレディ・ラブ・ダイとなり、重要人物に事情聴取を行い、リゾート地と日本の地方都市が合わさったような不思議な島を捜査し、犯人を突き止めなければならない。

本作はその舞台から世界設定、UIから音楽に至るまでさまざまな日本的表象にあふれているが、実際にはかなり特異なゲームである。少なくとも型通りのノベルゲームではない。オープンワールド形式で進行する捜査パート、冒頭の演出から強調されるバトルロイヤルゲームへのリファレンス、クトゥルフ神話の大胆で現代的なアレンジ、そしてオープンエンドなゲームプレイ。現代の多様なビデオゲーム文化、インターネット文化のごった煮でつくられたパラダイス島は、単なる「日本のゲームの子孫たち」のひとつとしてみなすことはできないだろう。

それでも本作をあえて「日本のゲーム」の系譜に位置づけるとしたら、以下の3つのポイントを指摘することができるだろう。①日本型推理アドベンチャーの意匠の流用、②ストーリーとUIの実験精神、③ヴェイパーウェイヴ的ノスタルジーとフューチュリズム。

①は一番わかりやすい部分であり、本作の設定やキャラクターの構成、さらに容疑者を裁判で追い詰めるというゲームデザインは、主に日本のアドベンチャーゲームである『逆転裁判』や『ダンガンロンパ』で培われたものである。実際のゲームプレイはかなり異なるを印象を持つ本作だが、やりすぎなほど個性的なキャラクターの取り調べをして、証拠や証言を積み重ねて裁判で追い詰めるというフォーマットはやはり類似している。しかしながら、本作は捜査の途中でいつでも裁判が始められたり、そもそも裁判自体の結果がオープンエンドになっているなど、日本の推理アドベンチャーゲームから影響を受けながらもこれまでになかった独特なゲームに再構成しているのだ。

その再構成に影響を及ぼしているのが②ストーリーとUIの実験精神である。本作のストーリーは控えめに言っても難解であり、人によってはまったく意味不明とも感じられるだろう。このツイストが効きすぎた結果、空転しているようなストーリーは、世界的に影響力を持つ須田剛一の初期のアドベンチャーゲームに通じるものがある。実際にUIやプロップデザインには彼の『シルバー事件』(1999年)や『killer7』(2005年)へのリファレンスが含まれており、須田が持っていた日本のアドベンチャーゲームの実験精神を強く受け継いだものである。

これらの雑多な要素を雑多なまま強引にまとめているのが③のヴェイパーウェイヴという美学だ。ヴェイパーウェイヴとは2010年頃からインターネット上で発生した音楽ジャンルだが、しばしば80年代末から90年代(インターネット草創期)のビジュアルイメージとともに流通した。任天堂の『スプラトゥーン2』(2017年)のDLCにもモチーフが使われたというが、本作にはゲーム内の色使いからオブジェまで、そのポップでキッチュなビジュアルイメージを取り入れている。さらに本作のサウンドにもヴェイパーウェイヴの影響は濃厚で、ノスタルジーとシニシズムの奇妙な駆け引きで進化したシティ・ポップ風のサウンドトラックはインディーゲームシーンを超えた評価を獲得している。

以上、本作を「日本のゲーム」の影響のもとに紐解いてみたが、一筋縄ではいかないものであることは理解していただいたと思う。むしろ今や「日本のゲーム」はインターネットを介したグローバルなカルチャーの一部であって、その起源を本質論的に断定するのは逆に本質を見誤るというのが本作のおもしろいところなのだ。(今井 晋)

(脚注)

*1

多摩豊『コンピュータゲームデザイン教本』ビジネス・アスキー、1990年、203-209ページ

*2

原題は「Doki Doki Literature Club!」で、日本語版は当初それに非公式パッチを当ててプレイするものだった。「ドキドキ文芸部」の日本語表記が正式に用いられたのはリマスター版『ドキドキ文芸部プラス!』(2021年)からとなる。

【ライタープロフィール】

洋ナシ

フリーランスライター。IGN JapanやGame*Sparkなどウェブメディアを中心に執筆。同人活動をきっかけに商業ライターにスカウトされ現在に至る。

今井 晋

IGN JAPAN 副編集長。2010年頃からゲームジャーナリスト、パブリッシャー、リサーチャーとして活動。世界各国のインディーゲームの取材・インタビュー・イベントの審査員を務める。

あわせて読みたい記事

- 音を極める――メディア芸術の音を創造した人々第1回 作曲家・田中公平(前編)2020年8月20日 更新

- 展覧会「MANGA都市TOKYO ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮2020」ゲストキュレーターの森川嘉一郎に聞く2020年11月2日 更新

- 2019年度メディア芸術連携促進事業 研究成果マッピング シンポジウムレポートゲーム分野発表2020年4月24日 更新