社会的な問題に対して、視覚的に何らかの意思を訴える「社会派アート」。本コラムでは、そんな社会派アートのなかでも、これまで芸術的評価の土俵にすらあげられていない国内の例を紹介する。最後に取り上げるのは、大正時代に「新しい女」の肩書きを貼られた尾竹紅吉。自らが女性であること、そして芸術家であることの苦悩を社会にはっきりと示した論考は、現代にも通じるフェミニズム・アートの起源ともいえよう。

尾竹紅吉、表紙絵、『青鞜』1913年1月

尾竹紅吉、表紙絵、『青鞜』1913年1月

女性による女性のための文芸誌「青鞜」

21世紀の今日、日本における優れた芸術家たちやその支え手たちを数えれば、もはや男性よりも女性のほうが多い。それは、ここ数十年のあいだの女性芸術家やフェミニズム批評家の闘い、そして教育機関や美術館などでの理不尽な扱いに対する小さな抵抗の積み重ねによって、成し遂げられてきたし、まだ終わってはいない。

そのような近年の事象に比べると知られていないが、日本には優れた女性芸術家たちの歴史がある。江戸時代の池玉瀾、葛飾応為、明治時代の野口小蘋、渡辺幽香といった芸術家たちについては、これからさらなる紹介が進むだろう。しかし、彼女たちは社会のなかで女性であること、さらに女性の芸術家であることの困難について、言葉で表明することは、ほぼなかった。ここから語るのは、大正時代にそれを初めて鮮烈な言葉で残した芸術家、尾竹紅吉(本名は一枝、結婚後は富本一枝)についてである。

1911年9月、平塚らいてうによって、女性による女性のための文芸誌「青鞜」が創刊された。これが日本におけるフェミニズム運動の始まりだという認識は、大枠では間違っていない。だが、アートの観点からこの雑誌を読むならば、検討の余地が大いにある。

その創刊号の表紙絵(図1)を長沼智恵子(後の高村智恵子)が飾った。この頃一体智恵子が何を考えていたのか、長沼の言葉はほとんど残されていないため、その表紙絵の謎めいた女性像については、「水の女」のイメージ、青木繁《わだつみのいろこの宮》(1907年、アーティゾン美術館蔵)に影響を受けたもの、闘いの女神であるアテネ像の図像化など、それぞれ魅力的な解釈がこれまで研究者たちによって発表されてきた。だが、近年水沢勉により、ウィーン分離派の画家ヨーゼフ・エンゲルハルトの図案を模倣したものだと明らかにされた(註1)。

図1 長沼智恵子、表紙絵、「青鞜」1911年9月

図1 長沼智恵子、表紙絵、「青鞜」1911年9月

結局その創刊号表紙絵は、出典がわかっても謎めいた印象を残すものの、安易に見える模倣であった。そのことも含め、美術やイメージの軽視、あるいは美術からの離脱が、「青鞜」を特徴づけている。そのことは、「美術」の歴史にとっては、都合が悪いことかもしれない。しかし「美術」をときに否定する「アート」の観点からは、必ずしも悪いことばかりではない。

実際に「青鞜」誌面を紐解いてみよう。創刊号に掲載された平塚らいてうの、タイトルだけは有名な「元始女性は太陽であつた。」は、情熱にあふれた文章だが、後半部分で彫刻家オーギュスト・ロダンを「偉大な天才」として長々と称賛している(註2)。今から見るとこれは、日本のフェミニズムの始まりとして知られる論考の、残念な側面ではないだろうか。ロダンが弟子のカミーユ・クローデルを追い詰めたことは、当時の日本で知られていなかったにしても、らいてうのフェミニズム宣言がロダン崇拝と結びついていたことは留意するべきだ。らいてうのロダン崇拝は、同時代の男たちの雑誌「白樺」ロダン特集号に触発されたところではあるが、芸術論としても、日本近代の彫刻家たちが陥った情熱ばかりのロダン受容の二番煎じにすぎない。

「青鞜」の途中で、らいてうの内縁の夫となった画家の奥村博(後に博史)は「青鞜」に表紙や挿絵を描くようになる。だが、奥村の絵はこの雑誌がもつ魅力に大きく貢献したとはいいがたい。「青鞜」の編集をらいてうから引き継いだ伊藤野枝もまた、観念と怒りの言語と身体が先走り、美術には関心がないにひとしかった。

もっとも当時、女性にとって美術は、わざわざそこに足を踏み入れたくなる場所ではなかったのかもしれない。一方、「青鞜」には、美術の世界から文学に転じようとする若者たちがいた。小林清親の娘である小林歌津子(哥津・勝・かつとも表記)もそうだ。歌津子は江戸情緒に満ちた映像的な詩や戯曲を書く。そして、尾竹紅吉も画家一族の出で、画家でありながら文学を志していた。美術の周辺にいて、美術から離脱する者たちが、逆説的に美術の輪郭を突き破ることもある。そのような場として、「青鞜」を捉えることができる。

尾竹紅吉による2つの壺の絵

尾竹紅吉の生涯については、渡邊澄子の浩瀚な評伝によって、その画家、文筆家、社会運動家、主婦、母などの多彩な側面が明らかにされている。日本画家・尾竹越堂の娘として富山県に生まれ、長じて東京の叔父の尾竹竹坡の家に寄寓しながら女子美術学校日本画科に通うが、半年ばかりで退学した。彼女の心は家業の美術よりも文学にあったとされる。

1912年に一枝は画業を続けながら「青鞜」の同人となった。「紅吉」と称して、編集業務に加えて、表紙絵、詩、随筆などを寄稿した。青鞜社内では平塚らいてうの寵愛を受けて同性愛の関係になり、「五色の酒」と呼ばれるカクテルを飲み、尾竹竹坡に連れられて青鞜の仲間たちと吉原の遊廓に登楼したりしたことが、よく知られている。

その当時としては自由な振る舞いが「新しい女」の醜聞として新聞などで騒がれ、紅吉は肺疾患を患ってサナトリウムに2カ月ほど入院してしまう。同じ頃らいてうには奥村博が現れ、紅吉は「青鞜」から追放されるように退社した。

だが彼女は同時期に画業で得た金を元手として、自ら主宰となって1914年に文芸誌「番紅花」を刊行した。それは「青鞜」よりも分厚く、森鴎外の小説を寄稿するなど内容も充実し、「青鞜」を超える雑誌だった。それが、紅吉/一枝の20歳までの話である。

それほど精力的な一枝が、21歳で結婚して家庭に入り、雑誌の経営編集という大仕事を投げ出した。相手は「番紅花」の表紙・挿絵も手掛けていた富本憲吉。その頃の憲吉の姿を描いた肖像画、柳敬助《白シャツの男》(1914年、東京国立近代美術館蔵)を見ると、一枝の選択にも頷けるかもしれない。描かれた憲吉には、イギリス帰りならではの洋装の格好よさが表れている。彼がウィリアム・モリスについて現地で学んできたことも、一枝の興味を引いただろう。一枝は憲吉とともに彼の郷里である奈良の田舎に引っ越し、二人の娘と一人の息子をもうけた。その後の話は別の機会に論じよう。

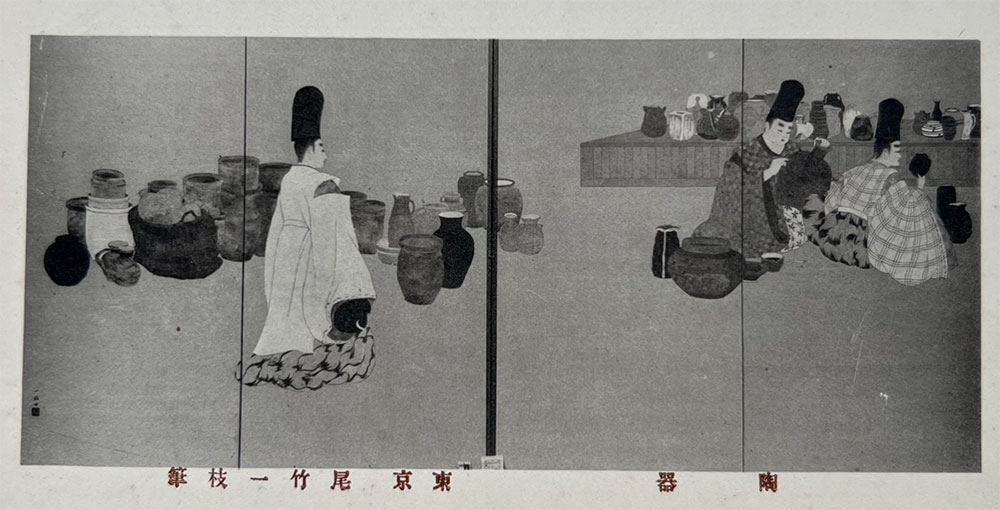

話を1912年、19歳の尾竹紅吉/一枝に戻す。この頃の紅吉への批評や彼女が書いた文章については、これまで論じられていないところもある。同年4月、青鞜社同人になったばかりの紅吉は「青鞜」表紙絵(図2)を描き、時を同じくして「尾竹一枝」として第12回巽画会展覧会に屏風絵《陶器》(図3)で入選した。両者ともに壺や陶器をモチーフにしているところが共通しており、先行研究で言われているように、そのモチーフは平塚らいてうや与謝野晶子の言葉から触発されたのだろう(註3)。平塚や与謝野にとって、壺は女性性の象徴でもあった。また、一枝が描いた屏風絵が烏帽子の男性貴族たちであり、美人画ではないこと、つまり女性画家=美人画という当時のジェンダー規制を超えていたことも指摘されている(註4)。

図2 尾竹紅吉、表紙絵、「青鞜」1912年4月

図2 尾竹紅吉、表紙絵、「青鞜」1912年4月

図3 尾竹紅吉《陶器》1912年

図3 尾竹紅吉《陶器》1912年

出典:『第12回巽画会展覧会作品集』巽画会、1912年

もっとも、同じ作者による同時期の「壺」のモチーフとはいえ、「青鞜」表紙絵と巽画会展出品の日本画は、大きく異なる。前者の壺は2つの取手がついた西洋風の壺であり、太陽に照らされて堂々と存在感を示している。後者の壺は、平安風の貴族の男たちが愛でる対象の壺であり、さまざまな形があるとはいえ、主題は壺そのものよりも、それを見る人物のほうにあるだろう。余白や空間構成も、対照的だ。後者のほうが、長い修練の賜物によってのみ描ける絵には違いない。だが、その修練が必然的にもたらす内実に、尾竹一枝は満足していただろうか。

この展覧会では、1等に父の尾竹越堂、2等に今村紫紅《獅子》、鏑木清方《若き人々》、3等の紅吉のとなりに伊東深水《長閑》が並んでいた。美術評論家の黒田鵬心は、一枝の絵について尾竹竹坡の模倣としながら「構図がやゝ散漫であるが、題材がいゝし余の好な画である」と好意的に評していた(註5)。たとえ日本画に満足できなくとも、このとき一枝は画家としてそれなりのキャリアを積み始めていた。

津田青楓の批判

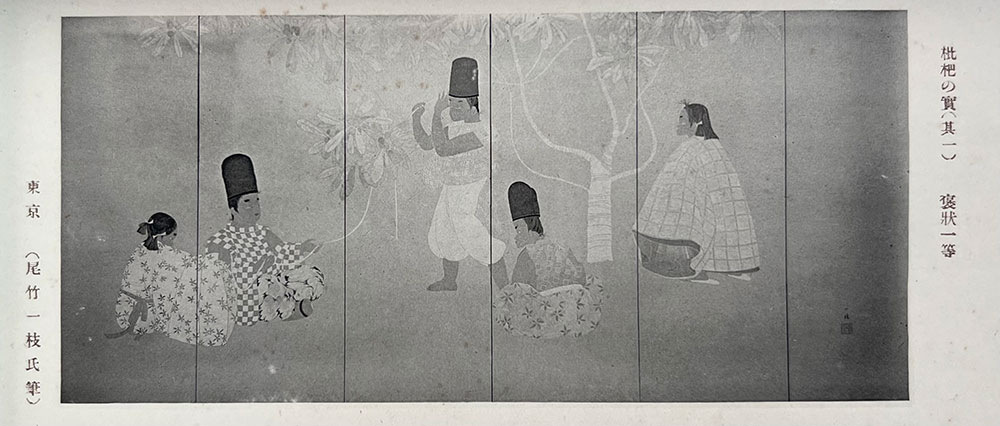

次に尾竹一枝が巽画会で入選したのは翌1913年の3月の第13回巽画会展覧会である。すでに青鞜社を退社しており、ここでも「紅吉」ではなく「一枝」として出品した。六曲一双の屏風絵《枇杷の実》(図4)は、枇杷の木を背景に、右隻に男の子3人と女の子2人が踊ったりそれを眺めたりする有様、左隻に杖を持った老人と玩具の馬を紐で引く幼児の姿が、描かれている。ここでも、美人ではなく、子供と老人を描いたところに、自分がいわゆる閨秀画家ではないことを示したいという意図があったのだろうか。あるいは、子供時代の可愛らしさに留まらない部分を、甘酸っぱい枇杷の味に重ねながら描いたのかもしれない。

《枇杷の実》は、さまざまな話題を呼んだ。『読売新聞』は「新しい女の標本の様に云われてゐる尾竹紅吉」の絵が300円で売れたことを、おもしろおかしく報じた(註6)。一方、「新しい女」ゆえの批判が次々に現れた。「新しい女の絵としてはあまりに古く、あまりに柔らかい。新しい女である以上自由な、奔放な破壊的なものを描いて欲しかつた。しかるに藤原時代の優しい絵を描いたのは、全く期待に反している」と(註7)。

図4 尾竹紅吉《枇杷の実》1913年

図4 尾竹紅吉《枇杷の実》1913年

出典:『第13回巽画会展覧会作品集』巽画会、1913年

そのなかでも、洋画家の津田青楓は辛辣に、次のように論じた。そもそも「日本画家の多くは自分が考へたのではない、人の考を其まゝ取つたり其型を其儘取つたりして平気でゐる」と述べたうえで、紅吉を次のように批判した。「近頃、新聞や雑誌で馬鹿に持て囃やす所謂新しい女の一人に尾竹紅吉と云ふがある。(中略)如何な名作かと見れば昔の絵巻物からとつて来た構図に何等の新奇も、総意もない古い古いものである。新しい女ならばコンベンションを破壊したものを描きそうなものだ。あんなくだらない模倣的なものを出して新しい女が呆れて了ふ。」(註8)その頃の津田は、夏目漱石とも親しく交流し、勢いに乗る若手の洋画家・論客だった。

だが、そもそも津田青楓たちは、なぜ「新しい女」に「新しい絵」を期待したのだろうのか。「新しい女」が「古い絵」を描くギャップの、何が悪かったのか。このとき「新しさ」にとらわれて、表現の自由さを見失っていたのは、むしろ津田ではないか。彼らが「新しい」と感じ、「新しい女」にも求めたのは、おそらく当時の新しい画風であったセザンヌ的・ロダン的な表現だろう。それはつまり、近年の中嶋泉の言葉に倣えば、男性性に富んだ「アクション」あふれる表現だ(註9)。だとすると尾竹一枝が「古い絵」を描いたことは、むしろ「新しい女」ならではの、期待に応えないふるまい―アンチ・アクション―だったといえる。

さて、津田青楓によるこの批判は、すでに尾竹紅吉研究では知られているが、津田青楓研究の文脈ではこれまで紹介されていない。とはいえ、この津田の文章は、津田自身にとっても大きな意味を持つはずだ。津田は1933年に左翼運動への関与を理由に検挙され、洋画家をやめて日本画家に転身したからだ。以後の津田の絵は、まさに「新しい絵」を捨てたが、伝統的な南画風の絵のなかで、むしろ精神の自由さを表していた。はたして津田は、かつて尾竹一枝に対して辛辣に批判したことについて、いくばくかの後悔を覚えただろうか。

「新しい女は瞬間である」

さて、尾竹紅吉/一枝は、その後に目立った美術の仕事をしていない。「新しい女の古い絵」と批判されて傷ついたこともあるだろう。あるいは、夫となる富本憲吉に美術の夢を託して、自身は文筆の道を進むつもりだったのだろう。

だが、1913年1月、紅吉名義で、画家から文筆家に転じる頃に発表した論考「新しい女は瞬間である」に注目したい。紅吉によるこの文章は、これまでの研究で見過ごされてきた。だがそれは、管見の限りでは、日本における初のフェミニズム・アート宣言だと言える。フェミニズムとアートを本格的に接合したという点で、日本の社会派アートの歴史においても稀有で先駆的な論考だった。この文章で尾竹紅吉は、世間からレッテルとして貼られた「新しい女」を自ら再定義して、次のように述べた。

新しい女は所謂形而上の型(タイプ)を破つて出た変り女(かわりもの)、お転婆の謂ではない。走馬灯のやうに回転するによつて目新しく世間の人から騒廻される女の謂でもない。その人格を貫くものは公理的信仰である。形態として表すものは能動の生命である。動作の上に行ふものは自由なる批判である。(中略)

譬へば一枚の画を描く様だ、仮りに一本の曲線、一点の彩色は他人の歓喜を産まないとするも、整へられた雑多、配置された曲線の一つ一つは、纏められて一個の芸術を形造つた時に、その釣合調和は純粋高尚な畏敬と賛美を独占するものではない乎。(中略)畢竟画工の生命は未知の曲線未定の彩色を貫穿する正しき内観の裡にある。(註10)

紅吉が述べたことを現代風に言い直して要約すれば、次のようになる。「新しい女」の派手な見た目は、能動的な生命の表れであり、その奇抜な振る舞いは、自由な批判精神からなされるものだ。「新しい女」の人格(精神)は、物事の「公理」を追求した結果として必然的に生まれるものである。そして、「新しい女」の一見破壊的に見える有様は、一枚の絵を描くようなものである。芸術家が描く線や色彩が、部分として見れば人々の期待に背くとしても、雑多な要素を配置すれば、それらが調和して見えるように。換言すれば、紅吉は、そのような芸術家が持つ「内観」こそが、新しい女の当然の「公理」だと考えたのだ。アートとフェミニズムを、ここまで深いレベルで結びつけた認識は、今なお古びてはいない。

この文章の末尾で紅吉は、新しい女が絶えず自ら研究し、創造しなければならず、知的堕落に陥らないように、その時間を惜しむべきことを述べて、「新しい女の最尊重するものは絶えない瞬間の向上である」と記した。これが、この文章タイトルの「新しい女は瞬間である」につながる。これを、20歳の若者が書いた。当時何の注目もされず、今まで陽の目を浴びなかったにしても、この文章が書かれた歴史の一瞬に、日本におけるフェミニズム・アートの始まりを見出すことができる。だが、まさにこの文章を書いた頃に彼女は「美術」を捨てようとしていたのだった。

その後も断続的に書き続けた尾竹紅吉/富本一枝の文章には、傷つきながらも真理を求める気迫と、弱さゆえの優しさや励ましが備わっている。彼女は、家庭労働をしながら文筆の創作活動を続け、時に十分に創作できないことの葛藤をつづった。優れた詩・小説・評論・エッセイ・童話を著したが、没後にまとめられた童話集を除き、著書としてまとまったものはない。その寡作ぶりは、同時代の多くの著述家と異なり、戦時中に反戦思想を抱いて沈黙を守っていたためでもある。彼女の作品は、美術史や文学史の教科書・全集にも残っていない。

だが、彼女が寡作でならなければならなかったこと、そして「美術」から離脱したこと、そのような彼女が書き残した困難や葛藤は、今この瞬間も、多くの人がリアルに対峙しているものにちがいない。彼女が語ったように、今わたしたちも瞬間なのだ。芸術家的な「内観」と物事の「公理」を結びつけていくという認識的な転回は、今なお求められている。

(脚注)

*1

高村光太郎連翹忌運営委員会のblog「智恵子による『青鞜』創刊号表紙絵元ネタ。」、2017年11月9日

http://koyama287.livedoor.blog/archives/1660016.html

*2

平塚らいてう「元始女性は太陽であつた。」「青鞜」1巻1号、1911年9月

*3

中島美幸「詩と絵画に見る『青鞜』の女性像 青のメタファー」、飯田祐子編『『青鞜』という場 文学・ジェンダー・〈新しい女〉』森話社、2002年4月

*4

池上玲子「『青鞜』グラフィック」、米田佐代子・池田恵美子編『『青鞜』を学ぶ人のために』世界思想社、1999年12月

*5

黒田鵬心「画壇時評 巽画会展覧会を観る(下)」「多都美」6巻10号、1912年5月

*6

「紅吉の絵が売れる」『読売新聞』1913年4月3日、3面

*7

井澤蘇水「巽絵画展覧会概評」「多都美」7巻8号、1913年4月、3ページ

*8

津田青楓「巽会展覧会を見て」「多都美」7巻8号、1913年4月、2ページ

あわせて読みたい記事

- 多様性と階級をめぐる二重の困難――HBO版『ウォッチメン』とそのコンテクスト2021年6月1日 更新

- エッセイマンガというジャンルとさくらももこ――『漫画版ひとりずもう』から――2019年4月1日 更新