国際的なスタンダードになりつつあるグラフィックノベルを「越境」をキーワードに紹介していく連載。第2回目は「セクシュアリティ」をテーマに、ここ数年世界中で関心が高まっている性的少数者(セクシャル・マイノリティ)をめぐる世界を、グラフィックノベルを手掛かりに見ていきたい。

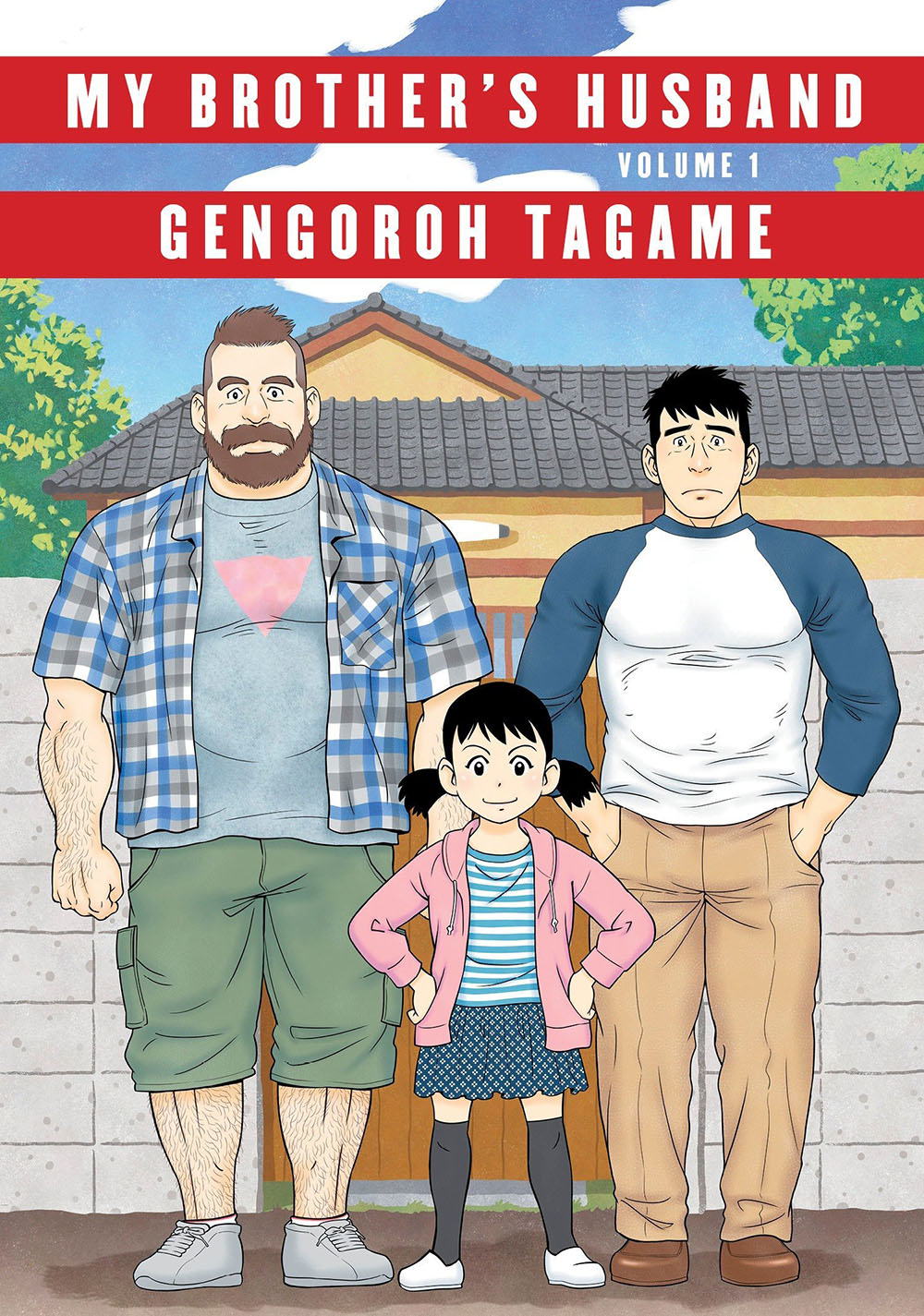

『弟の夫(My Brother's Husband)』表紙

『弟の夫(My Brother's Husband)』表紙

性的少数者をめぐるグラフィックノベル

世界にはさまざまなマンガの賞があるが、アメリカで毎年7月に発表されるアイズナー賞こと「ウィル・アイズナー・コミック・インダストリー・アワード」(註1)は、その中でも最も有名なもののひとつ。今年は日本人女性アーティスト、サナ・タケダが作画を担当したコミックス『モンストレス』(マージョリー・リュウ作、既刊2巻、誠文堂新光社、2017年~)が5冠に輝き、日本の海外マンガファンの間でもひと際注目を浴びた(註2)。

日本からはもうひとり、マンガ家の田亀源五郎が2018年度のアイズナー賞に輝いている。対象作品は『弟の夫』(全4巻、双葉社、2015~2017年)の英語版第1巻。「国際作品(英語版)アジア」部門(註3)での受賞である。日本でもテレビドラマ化され大いに話題になった本書は、英語以外にもフランス語、韓国語、イタリア語、スペイン語などさまざまな言語に翻訳されている。概して青年マンガは少年マンガに比べると外国語に翻訳されにくいのだが、本書がこれだけ多くの言語に翻訳されている要因として、単に優れた物語だというだけでなく、性的少数者と性的多数者の共存というアクチュアルなテーマを扱っている点を見過ごすことはできないだろう。ここでは詳述しないが、未読の人は何はさておき読んでほしい。

『弟の夫』のさまざまな言語への翻訳は、世界中で性的少数者あるいはLGBTをめぐるグラフィックノベル(註4)が増えつつあることの一環として捉えるべきなのかもしれない。それらの一部は逆に日本語にも翻訳されていて、ここ数年では、ジュリー・マロ『ブルーは熱い色』(関澄かおる訳、DU BOOKS、2014年)、アリソン・ベクダル『ファン・ホーム~ある家族の悲喜劇〈新装版〉~』(椎名ゆかり訳、小学館集英社プロダクション、2017年)(註5)、ティリー・ウォルデン『スピン』(有澤真庭訳、河出書房新社、2018年)、ステファン・セジク『サンストーン』(既刊vol.1~5、上田香子訳、誠文堂新光社、2018年)などを読むことができる。ペネロープ・バジュー『キュロテ 世界の偉大な15人の女性たち』(関澄かおる訳、DU BOOKS、2017年)においても、性別適合手術を受け、男性から女性になったクリスティーン・ジョーゲンセンに1章が割かれている。

カミングアウトをめぐる葛藤

『ブルーは熱い色』は、自身がレズビアンであることを公表している作者のジュリー・マロが19歳のときに描き始めた作品。フランスでは2010年に出版され、翌2011年のアングレーム国際漫画フェスティバルで読者賞を受賞した。2013年には映画化され、同年のカンヌ国際映画祭で最高賞に当たるパルム・ドールを受賞。『アデル、ブルーは熱い色』(アブデラティフ・ケシシュ監督)という邦題で日本でも公開され注目を浴びた。

原作版の主人公は15歳のどこにでもいそうな女子高生クレモンティーヌ。彼女は同じ高校に通う年上の少年トマと仲良くなりデートをすることになるが、デート当日たまたますれ違った青い髪の年上らしい女性にひとめぼれしてしまう。一旦はトマと付き合い始めたクレモンティーヌだが、彼を受け入れることができず、結局は破局。どうやら自分はレズビアンであるようなのだが、そのことをうまく整理することができない。自然の摂理に背いている気がして罪悪感に苛まれ怯えながら、悶々とした日々を送る。16歳になったある日、親友でゲイのヴァランタンに誘われるまま、クレモンティーヌはゲイパーティーに参加することになる。そこで彼女は1年以上前にすれ違った青い髪の女性に再会する。エマという名のその女性もまたレズビアンだった。エマを恋する気持ちと同性愛は罪悪であるという社会通念の間で揺れるクレモンティーヌ。やがて自分の気持ちを抑えることができなくなった彼女は、紆余曲折を経てついにエマと結ばれる。しかし、ある事件が起き、クレモンティーヌは幸福の絶頂から奈落へと転落してしまう……。

物語の舞台は1990年代後半のフランス北部の地方都市。フランスで異性同性を問わずカップルに婚姻関係と同等の権利を認める民事連帯契約が成立したのが1999年。世界初の同性結婚がオランダで認められたのが2001年。おそらく同性愛を許容しない風潮は今とは比較にならないほど強かったことだろう。エマがレズビアンとして堂々とふるまっているのに対し、クレモンティーヌはまだ高校生ということもあり、また、両親がやや保守的な道徳観の持ち主ということもあって、なかなか周囲にカムアウトする気になれない。黙っていれば黙っていたで、隠し事をしているような気がして苦しくなってしまう。自分の秘密を話すことができる親友ヴァランタンの存在が、クレモンティーヌにとってはせめてもの救いだった。ところが、最終的には彼女が思ってもみなかった最悪の状況で事が明るみに出てしまう。『ブルーは熱い色』はそんな時代と環境が生んだ悲劇である。

同様のカミングアウトをめぐる悲劇は、ティリー・ウォルデンの自伝的作品『スピン』の中でも描かれている。作者本人がフィギュアスケートとシンクロナイズドスケートに情熱を注いだ5歳から17歳までの12年間を振り返ったこのグラフィック・メモワールの中で、14歳のティリーは自分がレズビアンであることを16歳になったらカムアウトしようと心に決めていたにもかかわらず、ある事件をきっかけに15歳直前にして友人や家族にカムアウトせざるをえなくなってしまう。彼女の逡巡といざ成し遂げたあとのばつの悪さが胸に迫る。

『ブルーは熱い色』表紙

『ブルーは熱い色』表紙

開かれた対話に向けて

鎌谷悠希のマンガ『しまなみ誰そ彼』(全4巻、小学館、2015~2018年)もまた同じような光景を描いてみせる。尾道の高校に越してきたばかりの主人公、要介(かなめ・たすく)は、自分がゲイであることを自覚している。夏休み直前のある日、子どもっぽい友人たちから悪気もなく「ホモ」だとからかわれると、介は過剰に反応してしまう。「『違う』って言えばいいだけなのに、/自分が言われて一番傷つく言葉を使ってまで、/その秘密を守ろうとした/でも、あれで本当に秘密は守れたの? ばれてない?/ばれた後の世界なんて、/地獄だ」(『しまなみ誰そ彼』第1巻、p.23)。飛び降り自殺でもするかのように思いつめた様子で高台から下を見つめていた介は、「誰かさん」という不思議な女性と知り合い、彼女に導かれるように「談話室」に辿りつく。それはレズビアンやゲイ、トランスジェンダーといった性的少数者が集まる場だった。介は談話室の中心メンバーたちが手がける空き家再生事業を手伝いながら、さまざまな人たちと触れ合い、多様な考え方を知り、自分自身や社会と折り合いをつけることを学ぶ。

本書では、性的少数者同士または性的少数者と多数者が語り合い、衝突し合うことで違いが明らかになり、すべてが解決するわけではないにせよ、相互理解へとつながる。物語冒頭、過呼吸に陥ったような表情をしていた介が、いろんな体験を経て、最後には風通しがよくなったような、実に清々しい表情を浮かべるようになるのが印象的だ。この作品を通じて励まされる性的少数者も、性的少数者について理解を深める多数者もいることだろう。まさにフィクションの力を感じさせる作品である。

だが、現実においては、無用の衝突は避ける方が良い。森永貴彦『LGBTを知る』(日経文庫、2018年)によれば、性的少数者は「否定的言動によるストレス」、「男女二元論によるストレス」、「カミングアウトに関するストレス」という3つのストレスに常に晒されている。「こうした状況を改善するためにも、セクシュアリティに関する知識と理解を増進することが必要であり、理解の浸透によって、当事者が生活上のストレスのない社会の実現を果たすことが必要」(森永貴彦『LGBTを知る』p.37)なのだ。

課題はまだまだ多いが、幸いここしばらく日本では性的少数者自身が著したエッセイマンガが次々と出版されている。例えば、トミムラコタ『ぼくたちLGBT』(既刊2巻、集英社、2017年~)、新井祥『学校では教えてくれない「セクマイ」の話』(ぶんか社、2018年)、菅嶋さとる『ゲイの遅咲き狂い咲き』(ぶんか社、2018年)などは、どれも性的少数者であることを自覚した経緯や性的少数者としての日常を赤裸々に描いていて、目から鱗というだけでなく、感動すること請け合いである。作者の打ち明け話を聞いたり、作者と一緒に雑談でもしているかのように、気軽にセクシュアリティに関する知識と理解を増やしていくことができるのがいい。

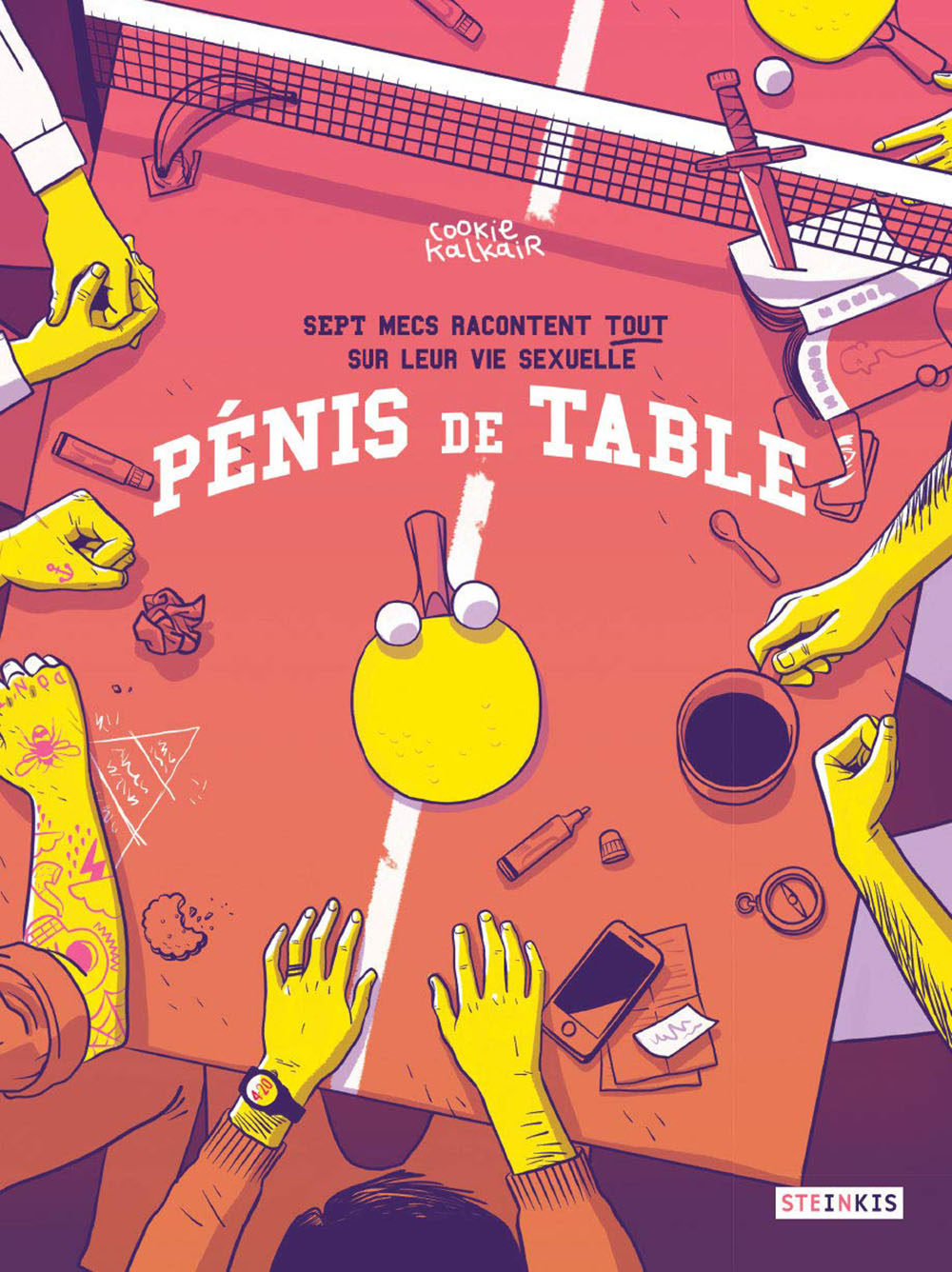

ちなみにフランス語圏でもつい最近セクシュアリティについての対話から構成されるバンド・デシネが出版された。クッキー・カルケールという作者による『テーブル・ペニス(Pénis de table)』(註6)。版元のスタンキスは意欲的なグラフィックノベルを次々に出版している要注目のフランスの出版社である。タイトルの「テーブル・ペニス(Pénis de table)」という言葉は「テーブル・テニス=卓球(Tennis de table)」のもじり。卓球台を挟んで球を打ち合うように、7人の男たち(ノンケもいれば、ゲイもバイセクシュアルもパンセクシュアルもバイキュリアスもいる)が自分たちの性生活を赤裸々に語り合う性をめぐるボーイズトークである。より寛容な社会に向けて、ぜひ彼らの声も日本語で読めるようになってほしいものだ。

『テーブル・ペニス(Pénis de table)』表紙

『テーブル・ペニス(Pénis de table)』表紙

(脚注)

*1

Will Eisner Comic Industry Awards

*2

今年2018年度のアイズナー賞については、筆者が編集長を務めるComic StreetでCJ・スズキが簡単なレポートをしてくれているので、興味がある人はぜひ読んでいただきたい。

http://comicstreet.net/review/event-report/eisner-awards-2018/

*3

The Best U.S. Edition of International Material—Asia

*4

「グラフィックノベル」という言葉については第1回をお読みいただきたい。

*6

Cookie Kalkair, Pénis de table, Steinkis, 2018.

| ◀ 第1回 | 第3回 ▶ |