2007年に放映されたガイナックスのオリジナルテレビアニメーション『天元突破グレンラガン』、同作の制作スタッフが新たに立ち上げたアニメ制作会社TRIGGERの初めてのオリジナルテレビアニメーションとして2013年に発表された『キルラキル』。いずれも作品の持つ圧倒的なエネルギーと疾走感、斬新な映像表現などにより、アニメファンから支持を集めた。これらの作品の立役者の一人である中島かずきさんは、もともとはマンガ編集者であり、マンガ原作者、劇団☆新感線座付き作家、テレビドラマの脚本家としての顔も持つ。多方面で活躍する中島さんの経歴からアニメーション作品を中心にお話しいただいた。

インタビュアー:室屋 泰三(国立新美術館 情報企画室長)

中島かずきさん

中島かずきさん

マンガ編集者と脚本家の二足のわらじ

中島さんは、演劇、マンガ、ドラマなどさまざまな作品の脚本などを担当されていますが、今回はそのなかからアニメーションに絞って、時系列にお話をうかがっていきたいと思います。まずアニメ作品で最初に関わられたのが2004年のOVA『Re:キューティーハニー』(註1)のシリーズ構成でしたが、どのような経緯で参加することになったのでしょうか。

中島さん(以下、敬称略):実写版をつくったときに、スピンオフでアニメを制作することになって、『Re:キューティーハニー』のプロデューサーだった知人が「永井豪さんと庵野秀明さんが中島さんにやってほしい」と言ってきたから断れないなと。二人とも前から知っていましたし、特に永井さんの作品は昔から読んでいました。編集者時代には永井さんのダイナミックプロにはお世話になりました。『ゲッターロボアーク』(永井豪原作・石川賢作画)を「スーパーロボットマガジン」で連載させてもいただきました。

以前はマンガ編集者をされていたのですよね。永井豪さんの作品にも衝撃を受けたと著書(註2)にありました。

中島:はい。石川作品は編集者として関わらせていただいていました。『ゲッターロボ』のあとの『魔獣戦線』が特におもしろくて、シリアスな部分とキャラクターの異常な熱量でストーリーがどんどん広がっていくスケールに魅了されました。永井作品は、5、6歳の頃からずっと読んでいましたね。デビュー作『馬子っこきん太』から追いかけていて、『ハレンチ学園』のハレンチ大戦争(註3)の衝撃は大きかったです。あとは石ノ森章太郎、手塚治虫あたりは子どもの頃から読んでいました。「週刊少年マガジン」と「週刊少年サンデー」が創刊した1959年に生まれたんです。

象徴的な年のお生まれですね。マンガにずっと親しんできた流れで、マンガ編集者になられたのでしょうか。

中島:中学2年のときにマンガ編集者になりたいと思いました。なぜかというと本が好きで本に関わる仕事に就きたかったのですが、福岡の田川という片田舎にいたので、こんな田舎の人間が作家になれるわけはないというイメージを持っていました。でも編集者だったら出版社に入社すればいいわけだからなれるかもしれないと。就活の難しさなんてわからないですからそう思っちゃったんですね。若い頃から割と裏方志向なところがあったし。そういう思いが中学のときにあって、高校で高校演劇に出合い、そこで初めて芝居の脚本を書いたら、意外と向いている気がして、どんどん書いていくのが楽しくて芝居にのめり込んでいきました。

演劇に出合われたのはどのような経緯でしたか。

中島:本当は漫画研究会に入りたかったんですよ。でも入学したときに漫研が潰れてしまったので演劇部に入りました。だから大学ではマン研です。立教大学の漫研に入ってマンガを書いたりマンガの原作を書いたりしていました。そして、マンガだったら1本しか書けなくても、原作だったら同時に5本くらい書けることに気がつきました。さらにマンガを立ち上げるなら、企画から携わる編集者のほうがいっぱいつくれるんですよね。双葉社にはマンガの原稿と履歴書を出して、どちらか通ればいいかなと思っていたら、履歴書が通ったのでその道へ進みました。

2007年には劇場版アニメーション『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾!』でチーフプロデューサーをされていますね。このお仕事は原作マンガの出版元が双葉社だった縁でしょうか。

中島:もともと双葉社でマンガ編集に携わっていたのですが、ライツ事業部という版権管理の部署ができて、そちらに異動したことがきっかけです。出版社の原作を扱う立場の方のプロデューサーとして関わった作品です(註4)。

その頃には双葉社でお仕事をされつつ、劇団☆新感線の脚本家としても活躍されています。どのように両立されていたのでしょうか?

中島:入社したのが22歳で、劇団☆新感線では25歳から脚本を書き始めました。『Weekly漫画アクション』(註5)の編集をやりながら、月1本脚本を書いたりしていました。40歳頃まではギャラがなかったので(笑)、趣味という感じでしたね。土日にみんなが趣味に打ち込むように、自分は脚本を書いていました。そのことについて会社は理解してくれていて、2003年に岸田國士戯曲賞を受賞したときは、「お前みたいなやつがいるほうがおもしろい」と言われて、会社からも賞をもらいました。32、3歳頃までは『週刊漫画アクション』編集部にいて、そのあとは書籍を担当したり、ライツ事業部に配属されたりしたので、ある程度時間のコントロールができたんです。2010年、50歳の頃、二足のわらじが難しくなってきたことと、この先は管理職をやらなくてはいけないと言われたことから、会社を辞めました。

脚本家として物語をつくることは、高校時代の演劇部と大学時代の漫研での経験が役立っていたのでしょうか。

中島:編集者としての経験もですね。『Weekly漫画アクション』で編集をしていたとき、国友やすゆきさん(註6)を担当していました。国友さんは編集からのアイディアを求められる方だったので、一緒に話をつくる作業をやっていました。毎週毎週話をつくっていたことが、物語作家としての足腰という自信を育ててくれたと思います。毎週、「じゃあ先生どうしましょう」というのを25歳から32歳までやっていましたからね。何か思いつくはずだと。

革命のその後を描いた『天元突破グレンラガン』

会社員として働きながら、創作活動もされている旺盛な活力に驚きます。では、人気を博した『天元突破グレンラガン』(以下、『グレンラガン』、註7)でシリーズ構成、脚本に参加されたときも、出版社に所属されていたということですね。とにかくキャラクターの熱量と、ストーリーの勢いが楽しいアニメですが、勢いを感じるのは、時間が限られているなかで書かれているからでしょうか?

中島:書くのも速いのですが、もともとせっかちでしたし、子どもの頃からテンポの良いものが好きで、そういうものを書きたいと思っていました。うじうじ悩むよりどんどん先に進んでいく、展開がおもしろい作品が好きでした。

ストーリーが展開していくと思いきや、キャラクターの心情を深く掘り下げていく場面もあります。物語の後半でロシウ(註8)がすごく悩むシーンなどは、大人になってみるとその感覚が琴線に触れます。

中島:最初にやろうとしたのはそういうことでした。監督の今石洋之さんから、主人公は最初は攻める方だが、途中で守る方に立場が変わる物語がやりたいと要望がありました。つまり主人公たちは一度は世界革命を行うが革命後も人生は続くので、革命が終わったあとまでちゃんと描いたうえで、主人公たちがどう生きるかという物語ですね。「ガンダム」シリーズでいうと、『機動戦士ガンダム』から『機動戦士Zガンダム』の流れみたいなものを1シリーズの中に入れたいな、と。戦争が終わり若いキャラクターも年齢を重ねる。いつの間にか若者たちの蓋になっているのではないか。それは当時40代だった自分にも重なる問題です。その上で主人公たちはどう生きるか。『グレンラガン』ではそれを描いているから意味があると思っています。

今石監督と作品の流れを「ガンダム」で共有したのですね(笑)。私は『グレンラガン』が大好きで何回も見返しているのですが、壮大で普遍的なストーリーが描かれている思います。最終話の「天元突破グレンラガン」とタイトルコールするシーンでカタルシスをすごく感じます。

中島:『グレンラガン』ははっきりと、ビルドゥングスロマンと決めていて、一人の男の成長を描く、ラストシーンは『宝島』(註9)へのオマージュをやろうと思っていました。主軸があって、誰が見ても話がわかる内容です。一人の少年が大事なものを失って、そのうえでもなお成長していくという……。

注文を受けてからオリジナルを乗せる

最初の代表作ともいえる『グレンラガン』は、長年温めていたプロットが生かされたのでしょうか。

中島:それはまったくありません。基本的に僕の仕事は、注文住宅です。「好きなものを書いてください」と言われると戸惑うほうで、「こういうものをつくって欲しい」というところに、自分のものを乗せて返すのが得意です。劇団☆新感線もそういうやり方をしていて、この役者さんたちで何をやるとおもしろいかなという発想です。『グレンラガン』では、今石さんがロボットものをやりたいということでした。モチーフを聞いたら「ドリルです」と言われ、ドリルのテーマで27話分考えるのは難しいなと考えていたあるとき、ドリルは螺旋だと思いついて、螺旋だったら「遺伝子」と「銀河」、つまり「進化」と「宇宙」だと。今石さんからは少年の成長物語をやりたいとも言われていたので、そこで全体のプロットが見えました。

注文住宅といえど、もとの注文にアレンジを加えて「変形する家」にしてしまう感じですね(笑)。作中の地中に暮らす人々にとってドリルは特別な意味を持っていますが、なぜ監督はドリルというモチーフを出されたのでしょうか。

中島:好きだったからではないですか? 今石さん曰く、「ドリルで穴を掘れるということそのものがうそ。(作中の)あの形のドリルでは原理上は掘れないというのはみんなわかっている。でも象徴としてある」と。ロボットものは不自由なもの、不必要なものがあるわけで、異様なものがある以上、もっと異形なものがくっついていないと、おもしろくなりません。そのバランスの悪さがあるから作品がおもしろくなります。ドリルは象徴で実際には穴は掘れませんが、アニメだとかっこよく穴を掘れるのがおもしろいところですね。

映像として「穿つ」のが伝わってきます。今石監督との制作は『Re:キューティーハニー』以来ですが、いかがでしたか。

中島:『Re:キューティーハニー』のときに自分の脚本がこうなるのかと、想像以上の映像になっているがおもしろくて、今石さんとは「ぜひまた一緒に仕事しましょう」と言っていました。『グレンラガン』は今石さんの初監督作品でしたから「ぜひ」と。

原作を尊重した『のだめカンタービレ フィナーレ』

その後、2008年〜2009年には劇場版『クレヨンしんちゃん』、劇場版『グレンラガン』2本と劇場版作品が4本続き、2010年からテレビアニメーション『のだめカンタービレ フィナーレ』(以下、『のだめ』、註10)でシリーズ構成を担当されています。こちらはどうして携わることになったのでしょうか。

中島:双葉社の仕事で知り合ったアニメプロデューサーが、『のだめ』をずっと担当していて、第3期を始めるにあたって、シリーズ構成のあてにしていた人がだめになって、途方に暮れて電車に乗ったとき、「向こう側に中島さんがいた」と。そのまま電話をくれてその経緯をお聞きして、「それは交通事故ですよね」と答えました(笑)。でも実はたまたま『のだめ』は好きで読んでいましたし、テレビドラマも見ていたからやりたいなと思いました。「書く時間はないのでシリーズ構成だけになりますが」と言いましたが。

シリーズ構成のお仕事では、具体的にはどのようなことをされるのでしょうか。

中島:原作ものの場合は、どこからどこまでを1話にするか、どのシーンを選んで、どう構成していくかを考えます。『のだめ』の場合は、ヨーロッパに行ってから最終回までを11話としました。

担当された『のだめ』は第3期でしたが、第1期から見ている人も違和感なく見られたと思います。『グレンラガン』での携わり方と180°違うように感じるのですが、何か意識されたことはありましたか。

中島:作品が素晴らしかったので、アニメにするときに、編集して再構成することで、自分の余計なものを出す必要はないと思いました。シリーズ構成をやるときは「原作の言葉しか使わない」と決めていました。原作によっては、アニメ的な解釈をしないとアニメとして成り立たないものもありますが、『のだめ』の場合は自分が本当に好きだったこともあり、それをやる必要はないと。アニメーションにする意味は、「実際に曲が流せること」だと思えたので、脚本的に何かを足す必要はないと思えましたしね。この方法は、うまくいくときもいかないときもあるのですが、『のだめ』は割とうまくいったかなと思います。

『キルラキル』の構成要素

そして2013年、『グレンラガン』のスタッフが再集結してテレビアニメーション『キルラキル』(註11)が生まれました。この頃には中島さんはもう出版社を退職されていますが、2010年から2013年はどのような時期でしたか。

中島:『グレンラガン』のあとにテレビシリーズをベースにした劇場版を2本やって、それからの3年間は準備期間でした。「次の作品をやろうね」と言っていましたが、何をやるか考えるところから3年かかりましたね。『グレンラガン』みたいなものをやるのか、違うものをやるのか。そして結局、趣味的なもの、おもしろいもの、突き抜けたものをやろうということになりました。『キルラキル』は趣味的で、キャラクター全員が人の話を聞かないで、自分の美意識をぶつけ合いながらそれでも相互理解できるのか、というようなことを描きたいと考えていました。間違いなく『グレンラガン』のほうが王道で普遍性があります。『キルラキル』は変則ですね。

テレビアニメーション「キルラキル」最新PV

『キルラキル』を拝見したときに、どういう方向に物語が進むのか、前半のクールで迷わされました。それが最後には思いがけない方向で収束していき、中島さんの作家性の強さを感じました。『キルラキル』では原作、シリーズ構成、脚本を担当されていますが、今石監督とはどのようなつくり方をされたのでしょうか?

中島:結構苦労していました。「ああでもないこうでもない」という話をしていくなかで、制服で戦うことには何かあるのでは、という流れになりました。あるとき、僕が「女子高生版『男組』(註12)をやろうよ」と言ったら、今石さんが「こんな感じ?」とキャラのイメージを描くと、「あ、これいけるよね」と。女子高生が制服で戦う『男組』的な語り口をやる、そこで服を着るとは何かを突き詰めてみようという話になりました。女子高生がフォームチェンジして戦う作品はたくさんありますが、そもそも「コスチュームチェンジとは何?」「服を着るとは何?」まで突き詰めたものはないはずだからと。制服を生きている服という設定にして、その服が何かを描いていこうということになりました。もともとSF小説『カエアンの聖衣』(註13)が好きで、作中では服を着ると自分の能力が発揮される文化みたいなものがありました。『男組』のスタイルと『カエアンの聖衣』のアイディアに影響され、そこから「生命繊維」を思いつき、人間が服を着ていたのではなくて、服に着られた話、そして最終的には「服は服、人は人だ」という物語にしようと構想がまとまっていきました。

昭和のエンターテインメントのエッセンス

『男組』でしたか。個人的にはセーラー服というと『スケバン刑事』(註14)のイメージが強いです。

中島:あの当時の昭和の学園抗争のマンガを今石さんたちに読んでもらいました。「『男組』『男一匹ガキ大将』(註15)『野望の王国』(註16)とかは必修項目だから」と言って。自分たちが子どもの頃のマンガは、絵柄が古臭かったりしますが、本筋が本当におもしろい。そういうものをリアレンジして再提出することで、過去のものをおもしろいと思ってもらえればいいかなという思いはありました。『グレンラガン』では一般性を考えましたが、『キルラキル』は邪魔にならないところには趣味的なものを入れていました。若い世代の人たちが見るときに邪魔にならないように相談しつつ、引っかかってくれる視聴者がいたらいいなと思いながら、サブタイトルは昭和歌謡にしてみたり。

昭和のマンガの要素は、『グレンラガン』や『Re:キューティーハニー』にもありますね。

中島:ただの懐古趣味ではなくて、映画ならスピルバーグやルーカスが、往年の冒険活劇が好きで、今に持ってくるというやり方があります。僕はマンガとアニメで育っていて、いっぱいおもしろい作品を体験してきました。昭和のマンガの魅力が分断されることなく、リフレインされる形で、「このマンガ、アニメおもしろかったな。そのルーツでこういうのもあるんだ」とつないでいき、観た人が辿ってくれるとうれしいです。自分たちがおもしろいと思ったものを同じように感じてくれる若い世代の人たちがいたらいいなと。

子どものときからマンガがお好きで、大人になってからはマンガ編集者としてマンガに関わられていて、一貫してマンガの読者でいらっしゃいます。そのなかで、あえて「昭和のマンガ」ということですが、どのようなところが魅力なのでしょうか?

中島:ジャンルができていった頃の、みんながコロンブスの卵を叩き続けていたときの面白さですね。こんな表現もできる、こんなものもヒットするんだという発見が、80年代くらいまではずっと連続してありました。手塚さんが始めたものを俺はこうする、いや俺ならこうするみたいな。週刊マンガのストーリーテリングのノウハウをつくり上げ、それを研鑽していく形です。『週刊少年ジャンプ』の黄金期のジャンプシステム(註17)があり、片やそれに対抗するように『週刊少年マガジン』の樹林伸さんたち(註18)がやっていたチーム制による作品があり、それを卒業しようとしていた人たちに、青年誌のジャンルができて、少年誌的なおもしろさを握りながら、もう少し上の難しい社会的なものまで語れるよという。マンガというジャンルがどんどん発展して広がっていった幸福な時代です。幸福な時代の高揚感があったこと、おもしろい作品を読んでわくわくした気持ちを伝えられればいいかなと思います。

『キルラキル』の翌年、2014年には、再び『クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん』に携わっていらっしゃいますが、今までのチーフプロデューサーとは異なり、脚本を担当されています。

中島:しんちゃんチームのみんな、僕が脚本を書いていることは知っているから、「そろそろ書いてよ」って。

「クレヨンしんちゃん」の世界で何かやってみたいことはあったのでしょうか。

中島:何にもありません。「注文住宅だから、何にもないからね」と言って仕事を引き受けました。ただ監督が「幼稚園同士で仁義なき戦いをしたい」などの案を出したのですがこれはさすがに難しくて、打合せが行き詰まった時、最後にぼそりと「ひろしがロボットになるというのも考えたんですけどね」と言ったのを聞いて、あっとひらめいて大体のプロットを伝えました。劇団☆新感線でもずっと書いてきた、本物・偽物の話だったのでアイディアが出た瞬間にすんなりわかったんです。

その後に2018年の劇場版『ニンジャバットマン』の脚本を担当されています。続いて、本作の制作の様子やアメリカのポップカルチャーについてもうかがいます。

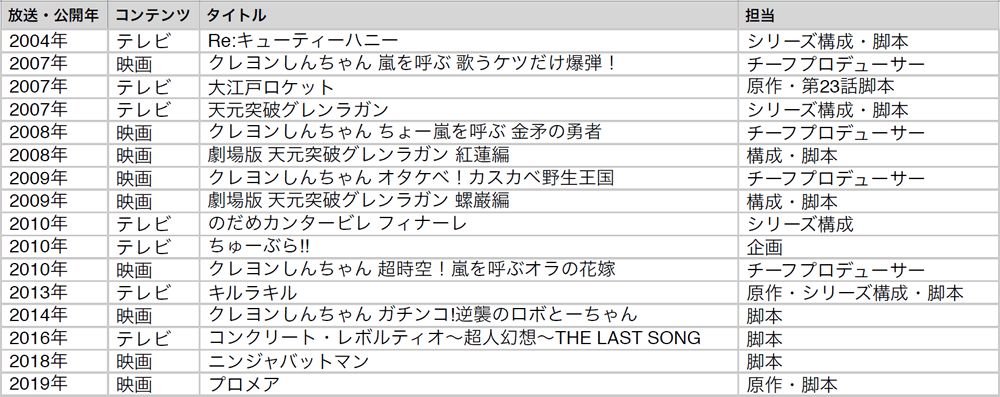

中島さんが携わったアニメーション作品一覧

中島さんが携わったアニメーション作品一覧

(脚注)

*1

永井豪のマンガ作品『キューティーハニー』を原作としたOVA作品。女子高生の姿をしたアンドロイド・如月ハニーが女戦士キューティーハニーに変身する。『Re:キューティーハニー』は2004年に公開された庵野秀明監督による実写映画版のスピンオフとして制作された。総監督:庵野秀明、1話監督:今石洋之、2話監督:伊藤尚往、3話監督:摩砂雪、制作:東映アニメーション

*2

中島かずき『中島かずきのマンガ語り』宝島社、2017年

*3

1968年から1972年に「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載された『ハレンチ学園』はギャグマンガだったが、ハレンチ学園と教育関係者が対立する「ハレンチ大戦争」が勃発し、登場人物の多くが死んでしまった。

*4

臼井儀人『クレヨンしんちゃん』は双葉社の『Weekly漫画アクション』にて1990年より連載が始まった。

*5

「Weekly漫画アクション」は1967年創刊した青年マンガ雑誌。2003年に一時期休刊するも、2004年より月2回発行の「漫画アクション」として刊行されている。

*6

1985年から1989年にかけて「Weekly漫画アクション」にて連載した『JUNK BOY』は500万部超の大ヒットを記録し、1987年にマッドハウスによりOVA化。「日本一のスケベ男」と称される主人公の週刊誌編集部での日々を描いた。1994年から1996年まで「ビッグコミックスピリッツ」(小学館)にて連載された、マネー戦争をテーマとする『100億の男』は1995年にテレビドラマ化された。

*7

2007年に放映された全27話のテレビアニメーション。原作:ガイナックス、監督:今石洋之、シリーズ構成:中島かずき。人々が地中で暮らす遥かな未来、穴掘り少年シモンがさまざまな人との出会い・別れを経験しながら、謎の巨大ロボット「グレンラガン」とともに成長していく。物語は4部に分かれ、シモンたちが奮闘する第1部 立志編、第2部 風雲編から7年たち、人々が地上で暮らすようになった世界が、第3部 怒涛編、第4部 回天編で描かれる。2008年に『劇場版 天元突破グレンラガン 紅蓮編』、2009年には『劇場版 天元突破グレンラガン 螺巌編』が公開され、その両方で中島さんは構成・脚本を担当。

*8

『天元突破グレンラガン』に登場するキャラクター。主人公シモンたちが旅の途中で出会う、年齢の割に落ち着いた少年。時を経た物語の後半、新たに設立された政府の総司令官となったシモンの補佐を務める。

*9

1978年から1979年にかけて放映された全26話のテレビアニメーション。出崎統が総監督を務め、ロバート・ルイス・スティーヴンソンの原作小説を大きく改編した。

*10

2001年から2010年まで「Kiss」(講談社)にて発表された二ノ宮知子『のだめカンタービレ』を原作としたテレビアニメーション。クラシック音楽をテーマとしている。2006年にはテレビドラマも放送されている。『のだめカンタービレ フィナーレ』は『のだめカンタービレ』『のだめカンタービレ 巴里編』に続く第3期。監督:今千秋、シリーズ構成:中島かずき、制作:J.C.STAFF

*11

2013年から2014年にかけて放送された全25話のテレビアニメーション。原作:TRIGGER・中島かずき、監督:今石洋之、シリーズ構成:中島かずき、脚本:中島かずき・若林広海・瀬古浩司、制作:TRIGGER。『グレンラガン』の制作スタッフが立ち上げたTRIGGERの初めての作品。主人公は、巨大な片太刀バサミを持ち、父の死に関わるもうひとつの片太刀バサミを持った女を追い求める女子高生・纏流子。彼女が入った本能字学園では、生徒会会長・鬼龍院皐月が圧倒的な権力を握っていた。着る者に特殊な能力を授ける「極制服」をまとった皐月たち相手に、流子は真っ向から立ち向かっていく。

*12

雁屋哲(原作)、池上遼一(作画)による1974年から1979年まで「週刊少年サンデー」(小学館)にて連載されたマンガ。1975年には実写映画化されている。青雲学園は生徒である神竜剛次たちによって暴力で支配され、惨憺たる状況にあった。そんな状況を打開するべく、校長は父親殺しの罪状を持つ主人公の流全次郎に剛次を倒すよう伝える。

*13

1976年に発表されたイギリスのSF作家バリントン・J・ベイリーによるSF小説作品。「服は人なり」という衣装哲学を具現化したカエアン製の衣装を中心に物語が展開される。『カエアンの聖衣〔新訳版〕』大森望(翻訳)、早川書房、2016年では、中島さんが巻末エッセイを寄稿している。

*14

1975年から1982年まで「花とゆめ」(白泉社)で連載された和田慎二によるマンガ作品。心に傷を持つスケバン・麻宮サキが学生刑事として活躍する。1985年から1987年にわたってテレビドラマ版が放映、2006年にはテレビドラマをリメイクした劇場版が公開された。1991年には全2話でOVA化もされた。

*15

「週刊少年ジャンプ」(集英社)にて1968年から1973年にかけて本宮ひろ志によって連載されたマンガ作品。男気のあるガキ大将・戸川万吉が、徐々に子分を増やしていき、やがて国を動かす力も持つようになる。1969年から1970年にわたってテレビアニメーション化され、1971年には実写映画化もされた。

*16

「週刊漫画ゴラク」(日本文芸社)において、1977年から1982年まで連載された、雁屋哲(原作)、由起賢二(作画)によるマンガ作品。暴力団の組長を父に持つ橘征五郎と、権力によって父親の命を奪われた片岡仁という2人の東大生が、暴力による全国制覇を目指す。

*17

「週刊少年ジャンプ」の黄金期とは、武論尊(原作)・原哲夫(作画)『北斗の拳』や井上雄彦『スラムダンク』、鳥山明『ドラゴンボール』などが連載された1980年代前半から1990年代中頃までのこと。発行部数が653万部と歴代最高部数を記録するなど、「週刊少年ジャンプ」の全盛期。ジャンプシステムとは具体的に、三大原則(友情・努力・勝利)に基づいた作品の連載、アンケート至上主義、集英社との専属契約制度などを指す。

*18

樹林伸氏は1987年に講談社に入社後、「週刊少年マガジン」に配属され、大島司『シュート!』、藤沢とおる『GTO』、天樹征丸(=樹林氏、原案→原作)・金成陽三郎(原作)・さとうふみや(作画)『金田一少年の事件簿』などを担当し、編集者でありながらストーリー構成に深く関わった。1999年に講談社を退職後は、マンガ原作者として活躍。

| 後編 ▶ |

あわせて読みたい記事

- 音を極める――メディア芸術の音を創造した人々第4回 作曲家・神前暁(後編)2021年8月10日 更新