近年の展覧会では、作品の背景や世界観を伝えるための、デジタル技術を用いた体験型コンテンツが目立ってきている。従来の鑑賞スタイルを拡張する新しいアートの楽しみ方であると同時に、それ自体ひとつのコンテンツとして鑑賞したくなる魅力にあふれている。このようなコンテンツのつくり手に焦点を当てて、デジタル技術とアート鑑賞の関係を探っていく。

長谷川等伯作《松林図屏風》を体感するコンテンツ「松林であそぶ」

長谷川等伯作《松林図屏風》を体感するコンテンツ「松林であそぶ」

(主催:東京国立博物館・キヤノン株式会社)

西洋絵画や日本美術などの展覧会の一角に、展示作品をモチーフにした体験型のデジタルコンテンツが設けられているのを目にしたことはないだろうか。「アルチンボルド展」(国立西洋美術館、2017年)の「アルチンボルドメーカー」(註1)や、「ミラクル エッシャー展」(上野の森美術館ほか、2018〜2019年)の「ミラクル デジタル フュージョン」(註2)などはその一例だ。本来の作品を鑑賞するのとはひと味違う楽しみ方を鑑賞者に提示するようなコンテンツを取り入れた展覧会が、近年、増えている。

基となる作品があるが故か、それらは作品と言えそうな完成度を持ちながらも、つくり手の情報は前面に現れてこない。ここでは、このような体験型コンテンツを仮に「インタラクティブ・コンテンツ」と称し、つくり手へのインタビューを通して、その動向を探ってみたい。

PROTOTYPE INC.によるインタラクティブ・コンテンツ

今回インタビューに応じてくれたPROTOTYPE INC.(以下、プロトタイプ)は、総勢13名からなるクリエイター集団だ。美術作品や美術館に限らず、企業の展示会などにおいても、リアルな乗り物と連携したVRや、空間と融合するARなどテクノロジーを用いた体験型のコンテンツ制作に企画段階から携わることが多い。

2017年以降、プロトタイプは美術作品を基にしたコンテンツを3つ制作している。それらを手掛かりに、取締役の河村浩明さんに話を聞いた。

プロトタイプ取締役の河村浩明さん

プロトタイプ取締役の河村浩明さん

2017年、東京国立博物館にて実施された企画「親と子のギャラリー びょうぶとあそぶ 高精細複製によるあたらしい日本美術体験」(主催:東京国立博物館・キヤノン株式会社、2017年7月4日~9月3日)にて公開された、長谷川等伯作《松林図屏風》(註3)を体感するコンテンツ「松林であそぶ」は、作品世界を拡張したかのような7分間のCGアニメーション映像を、作品の高精細複製品と、その背景に設置した直径約15mの半円形スクリーンにプロジェクションするというものだ。

東京国立博物館にて開催された「親と子のギャラリー びょうぶとあそぶ 高精細複製によるあたらしい日本美術体験」の様子

(主催:東京国立博物館・キヤノン株式会社)

同企画にてもうひとつ展示したのは、尾形光琳作《群鶴図屏風》(註4)を基にしたインタラクティブ・コンテンツ「つるとあそぶ」である。展示室にいる人の位置や人数をセンサーが感知し、その人数と同じ数の鶴が映像内に舞い降りてくる。さらに、鑑賞者が映像に近づくと、鶴の群が一斉に飛び立ったり、あるいは視線をこちらに向けたりと、その時々でいろいろな反応を見せる。

そして翌年、同じく東京国立博物館にて行われた「親と子のギャラリー トーハク×びじゅチューン! なりきり日本美術館」(主催:東京国立博物館・国立文化財機構文化財活用センター・NHK、2018年7月24日~9月9日)では、葛飾北斎作、冨嶽三十六景《神奈川沖浪裏》(註5)をモチーフにした同展最大規模のインタラクティブ・コンテンツ「体感! ザパーン ドプーン 北斎」を制作。同企画は2019年夏、富山県美術館や九州国立博物館などで引き続き開催された。

尾形光琳作《群鶴図屏風》から飛び出てきたような鶴が人の動きに反応する「つるとあそぶ」

尾形光琳作《群鶴図屏風》から飛び出てきたような鶴が人の動きに反応する「つるとあそぶ」

(主催:東京国立博物館・キヤノン株式会社)

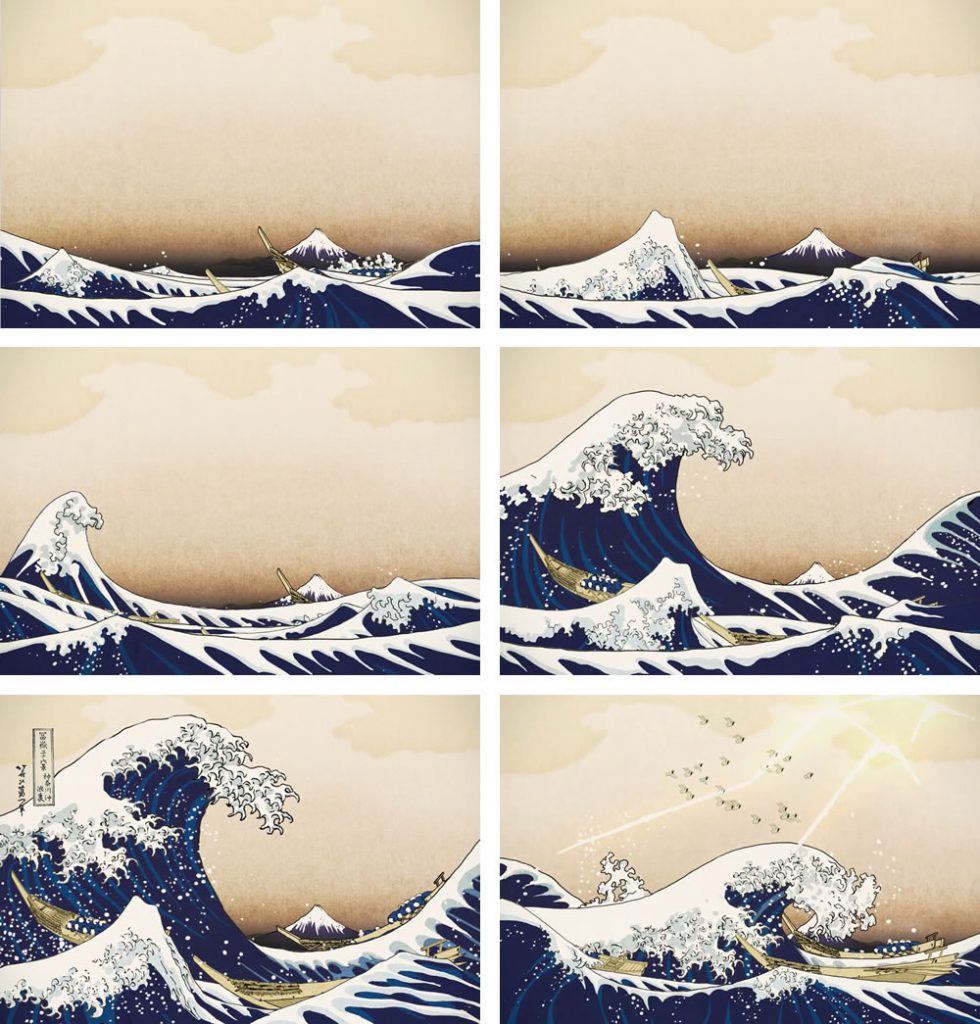

葛飾北斎作《神奈川沖浪裏》の大波を大声で起こす「体感! ザパーン ドプーン 北斎」

葛飾北斎作《神奈川沖浪裏》の大波を大声で起こす「体感! ザパーン ドプーン 北斎」

(主催:東京国立博物館・国立文化財機構文化財活用センター・NHK)

深いリサーチによる表現の拡張

各コンテンツの制作過程のエピソードを聞くなかで、美術作品を基にするがゆえのハードルや、おもしろみについて知ることができた。

「松林であそぶ」のプロジェクション映像は、作品に描かれた松などをすべてCGでモデリングし仮想空間に配置することでつくられている。季節や時の経過、松の枝葉の細かな揺れ、時折姿を現す鳥の姿なども、モデリングした立体やそれらを照らす光源を動かすことで表現しており、鑑賞者はそれらすべてを、スクリーンの前に設けられた畳敷きの広間で思い思いにくつろぎながら体験する。見る位置やタイミングによって、基の作品には描かれていない、けれどもそこに起こりえたかもしれない小さな変化に気づくという楽しみがある。

企画段階では、映像を投影する屏風(複製作品)を白紙にするという提案や、色味の少ない作品だからこそ、よりビビッドな色彩をあえて加えることによって四季や時間の経過を表現するなどの実験も行ったが、最終的には、原作のイメージに忠実な方向にまとまったという。視覚的な要素に大胆には手を入れられない状況のなか、コンテンツにおいて表現を拡張することができたのは、彼らのリサーチが作品のみならず、そのモデルとされる実在の景色にまで及んでいたからだ。「描かれた景色を実際に見てみるため、作品のモデルとされている石川県七尾市周辺の海岸で、早朝より深い霧が立ち込めるのを待った」という。彼らは、実際の景色や空気を自ら体感し、そこで得たイメージを映像表現に繋げたのである。

テクノロジー面の卓越性か、作品「らしさ」か

また、「体感! ザパーン ドプーン 北斎」の制作プロセスにおける試行錯誤も興味深い。

波が静まった状態のアニメーションを映し出す巨大スクリーンに向かって、鑑賞者がマイク越しに大声を発すると、スクリーン上で、そのボリュームに応じた大きさの波が起こる。そのビジュアルはまさに北斎が描いた波そのものである。波は手描きのアニメーションによる表現だが、当初は本来のビジュアルから一旦離れ、CGグラフィックスによる制作を試みたという。

それは、体験者の声の大きさや特徴によって、細かな波の表情も変化させようと目論んでいたからである。人の声も、つまりは音の波である。音の波を水の姿に置き換えて可視化することができればおもしろいと考え、波の細かな表情をプログラムにより変化させるため、CGグラフィックスを採用したのだ。

しかし、本物の水をサンプリングし作成したCGグラフィックスを動かしてみても、北斎が描いた波の形状とは似ても似つかなかったという。そこで、当初のねらいからは方向転換し、北斎の波の形状を忠実に写した、手描きのアニメーションを動かすことにした。このように、本来の作品「らしさ」を担保するため、テクノロジー面の卓越性に拘泥しない場面もあった。

その親しみやすい手描きのアニメーションによるビジュアルも手伝ってか、筆者が会場に足を運んだ際には、順番を待つ人の列ができるほどの人気コンテンツとなっていた。この光景について河村さんは、「列を待つ人々も退屈することなく、体験者の様子を会場に居合わせた人皆が見守り、一喜一憂する姿が印象的だった。待つあいだも楽しめるというのは、視覚的に鑑賞することしかできない本来の作品ではありえない。他者の体験も含めて楽しめるコンテンツであることに、価値があると感じた」という。

デジタル表現としての革新性よりも、北斎の波「らしさ」を出すことを目指した

デジタル表現としての革新性よりも、北斎の波「らしさ」を出すことを目指した

美術作品ゆえの制約とおもしろみ

「原作を好む美術ファンには、流動的なデジタルイメージといえど、視覚情報をアレンジしたり付け加えたりすることに対しては抵抗のある人がどうしても多い。その人たちにとっては、作品から広がるイメージは自身の拡張された妄想や想像力で得ていくものなのでしょう。でも、能動的で想像力豊かなファン層以外にも、作品の魅力を知ってほしい。アレンジをあえて加えることで敷居を下げることと、本来の作品が持つ魅力をそのまま見せること、双方の欲求がせめぎ合うなかで、程よい着地点を博物館の担当者と一緒に探ることは、こういった仕事の際には必ずある、とても重要なプロセス」と河村さんは話す。

そんななかで比較的自由度が高いのは、聴覚、嗅覚などを用いて感じる要素だ。本来の作品では想像力に委ねられている部分を補い、手助けするためのアイディアは比較的受け入れられやすく、積極的に取り入れたという。「松林であそぶ」「体感! ザパーン ドプーン 北斎」ともに、映像の変化に伴う音や風、香りなど視覚以外の感覚を刺激する要素をふんだんに用い、体験の演出を試みた。「体感! ザパーン ドプーン 北斎」における会場の一体感も、音などの演出によるところも大きいのではないだろうか。

プロトタイプ社内の様子。取材時には5名ほどのスタッフがそれぞれデスクに向かい、作業に打ち込んでいた

プロトタイプ社内の様子。取材時には5名ほどのスタッフがそれぞれデスクに向かい、作業に打ち込んでいた

デスクの並ぶ部屋のさらに奥には、制作真っ最中、という雰囲気のスタジオが。システムの構築から実装まで、すべて自分たちで行うという

デスクの並ぶ部屋のさらに奥には、制作真っ最中、という雰囲気のスタジオが。システムの構築から実装まで、すべて自分たちで行うという

インタラクティブ・コンテンツの可能性

このようなコンテンツ制作を経て、今、河村さんのなかにあるアイディアは、建造物の内部空間を疑似体験するコンテンツである。文化財保護等の観点から非公開、あるいは限定公開となっている建築物の内部や周辺を忠実にスキャンし、そのなかに入り込むような体験を実際の場所からリンクする仕掛けとして街につくっていくことが可能な世の中になっていくのではないか、と考えている。

これまで手がけてきたコンテンツは、どちらかといえばファンタジックで空想的なものが多かったが、リアルなものと紐付いた疑似体験が街レベルで実現できるようになれば、より文化に根ざした観光にも結びつくようなコンテンツになるだろう。

制作過程の試行錯誤や、経験を経て次の展望を話す河村さんの様子から、結果的に、最も豊かな鑑賞体験をしているのはつくり手である彼ら自身のように思えた。価値の定まった著名な作品に手を入れることは、たやすいことではない。しかし、彼らが用いるのは基の作品とは似ても似つかない、非物質的かつ流動的なデジタル表現である。だからこそ、挑戦できる、受け入れられる部分も多いのではないだろうか。

また、プロトタイプが携わった企画においては、企業が社会的役割を果たすCSR事業の存在も大きい。美術館、博物館側の展示物のデジタイズへの意識や、企業の文化支援への取り組み、そしてアイディアを形にするクリエイターの企画力、技術力が集結してこそ、このような試みが形になったのだということがうかがい知れた。

国立京都国際会館における「第25回ICOM 京都大会2019」にて、2019年9月2日(月)から4日(水)にかけて行われた「ミュージアム・フェア」において、凸版印刷株式会社のブースで展示した作品の様子。操作什器のタッチインターフェースから岩佐又兵衛作《洛中洛外図屛風 舟木本》(註6)を等身大まで拡大したり、コメントを表示したり、アニメーションを呼び出したりできる

(脚注)

*1

額縁の前に鑑賞者が立つと、顔認識プログラムにより、野菜や果物を寄せ集めた、ジュゼッペ・アルチンボルドの作品風の似顔絵が生成される。

*2

デジタル合成技術を用いた撮影を行い、体験者がM.C.エッシャー作《相対性》(1953年、イスラエル博物館所蔵)のなかに迷い込んだかのような合成動画を生成する。

*3

安土桃山時代・16世紀、紙本墨画、六曲一双、東京国立博物館蔵(国宝)

「松林であそぶ」で展示された高精細複製品は、株式会社キヤノンと特定非営利活動法人京都文化協会が行う文化財未来継承プロジェクト「綴プロジェクト」の一環として2008年に制作され、同館に寄贈された。

*4

江戸時代・17〜18世紀、紙本金地着色、六曲一双、フリーア美術館(アメリカ)蔵

「つるとあそぶ」で展示された高精細複製品は、「綴プロジェクト」の一環として2012年に制作され、東京都美術館(公益財団法人 東京都歴史文化財団)に寄贈された。

あわせて読みたい記事

- 今を映す10作品をいつでも、オンラインで 「We=Link: Ten Easy Pieces」2020年7月22日 更新