英語圏で医療現場に取り入れられている「グラフィック・メディスン」と、日本の「医療マンガ」について論じる本連載。第1回は、まずグラフィック・メディスンの概念と実際の取り組みを紹介する。そしてグラフィック・メディスンの国内での応用の可能性を考えるべく、独自に発展を遂げてきた医療マンガに目を向ける。

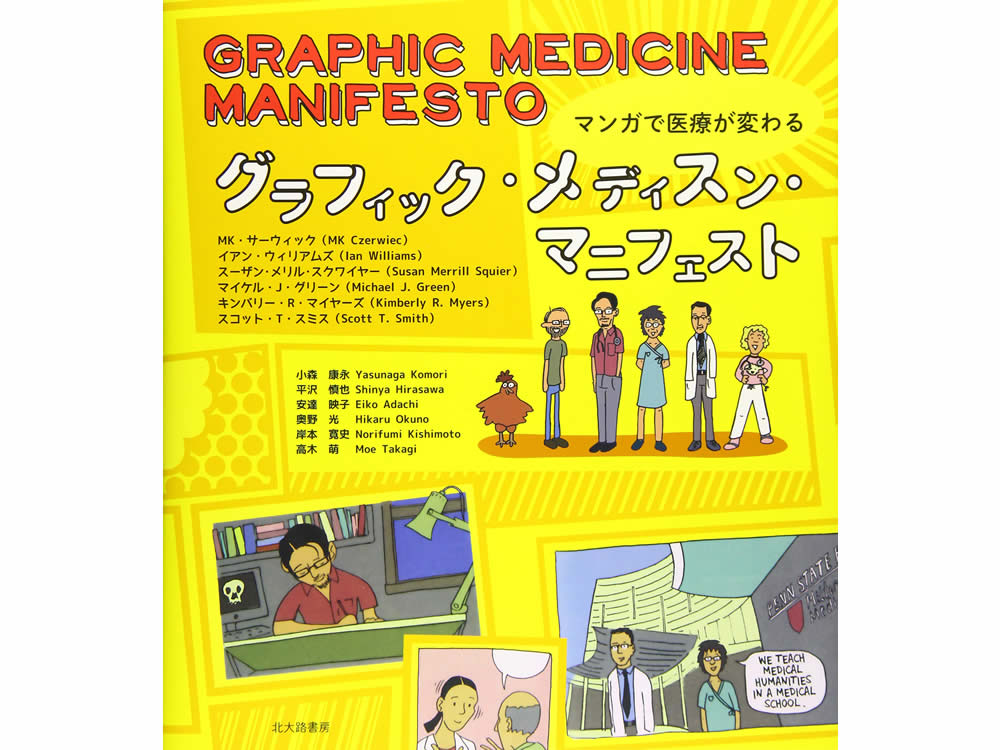

『グラフィック・メディスン・マニフェスト マンガで医療が変わる』表紙

『グラフィック・メディスン・マニフェスト マンガで医療が変わる』表紙

新型ウイルスの時代に生きるなかでの「物語の想像力」

2020年初夏、新型コロナウイルス(COVID-19)に見舞われ大きな時代の転換点に私たちは立たされている。それまでの当たり前の日常が突然断ち切られ、目に見えないウイルスの脅威に晒され、その対処法、治療法、「新しい生活様式」、すべてが手探りの只中にある。

「医療崩壊を防ぐ」「医療従事者に感謝し、医療従事者を守る」

もちろんとても大事なことであるけれども、それぞれの立場に置かれている人たちがそれぞれどのような思いや課題を抱えているのか状況が見えにくいままである。

「もし新型ウイルスに感染してしまったとしたら?」

一市民としての立場、保健所をはじめとする行政の関係者の立場、多様な医療従事者の立場、エッセンシャル・ワーカーと呼ばれる私たちの暮らしを支える業種に携わる人たちの立場、それぞれの視点から見れば同じ非常事態に直面しているなかであってもそのあり方は異なるものになりうる。医療従事者と一口に言ってもその関わり方も一様ではない。医療現場で何が起きているのか。医療現場と患者をつなぐ行政ではどのような問題を抱えているのか。市民は今何を不安に感じているのか。さまざまな立場にいる「誰か」に対する想像力が今こそ求められている。

医療をめぐる状況に関して、「グラフィック・メディスン」という医療とマンガを繋ぐ領域に今、世界的な注目がなされている。そして日本には豊穣な医療マンガの文化がある。

英語圏におけるグラフィック・メディスンの展開

グラフィック・メディスンは英国の医師でありマンガ家でもあるイアン・ウィリアムズ(代表作『ザ・バッド・ドクター(The Bad Doctor)』Myriad Editions、2014年、最新作『ザ・レディ・ドクター(The Lady Doctor)』Myriad Editions、2019年、ともに未訳)を中心に2007年に提唱された概念であり、医療分野にコミックス(マンガ)の手法を導入する研究領域としてウェブを基盤に発足した。高度に複雑化する医療において多様な医療従事者が情報を共有し、患者やその家族への伝達に役立てることを目指すうえでマンガをどのように活用しうるかに力点が置かれている。「医療人文学」とも連携し、医療従事者と人文系研究者、表現者とを繋ぐ交流活動の場が構築されつつある。さらに、医療現場においてもマンガは患者に対してわかりやすく病状を説明する際の実用的なコミュニケーションの手段として導入が進んでおり、医療関係者とイラストレーター、マンガ家を交えたワークショップなども活動の中心を占めている。日本の医療現場を取り巻く環境においても、医療を題材にしたマンガを啓蒙・教育活動に導入する取り組みも行われており、医療現場やそれぞれの研究分野においても「語り」の効用に注目した「医療ナラティヴ」研究が進展している(註1)。

2010年以降開催されてきたグラフィック・メディスン学会年次大会では世界的な規模での研究交流が活発になされており、スペインや日本では姉妹支部としての活動も始まっている。2020年の年次大会は中止となってしまったが、「COVID-19コミックス」の共作およびアーカイブ・プロジェクトやオンライン型ワークショップ「一緒に描こう(Drawing Together)」などが展開されている(詳細は学会ホームページを参照)。

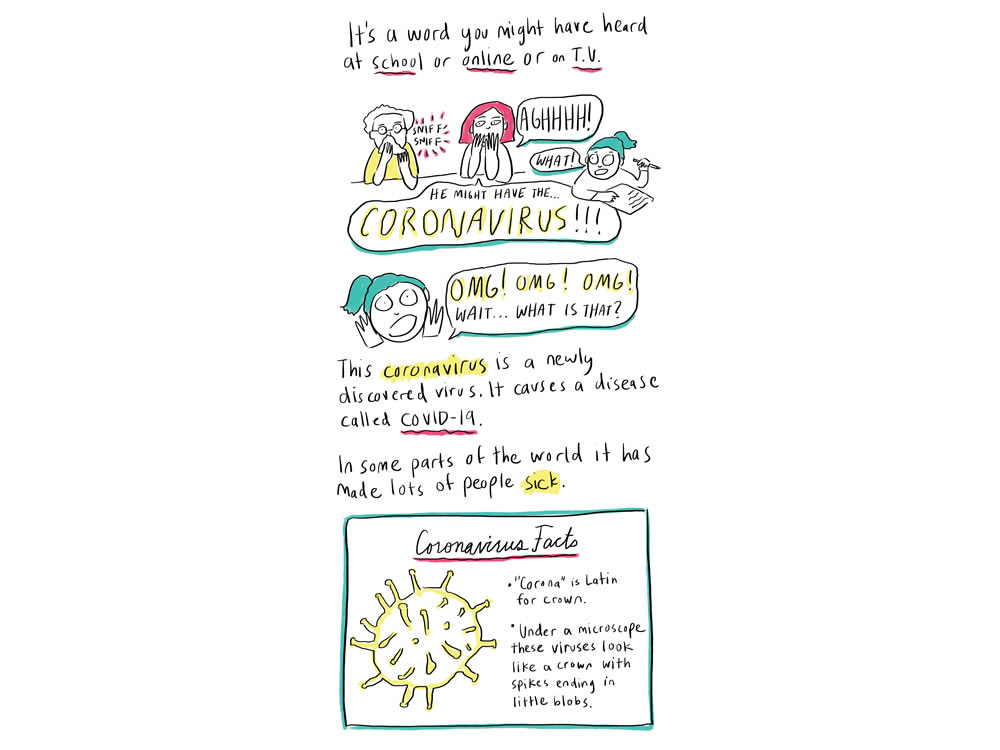

「COVID-19コミックス」プロジェクトでは、教育的側面、社会正義の観点に基づき現在の状況に対する応答責任を示す試みとして、「COVID-19/コロナウイルス」に関するマンガをアーカイブ化している。例えば、マラカ・ガリブによる「子どものためのコロナウイルスマンガ」は複数の医療教育機関に対する取材を踏まえたものであり、子どもたちに知ってほしい新型コロナウイルスにまつわる情報や予防のための知識を、コミックスを通して親しみやすく伝える工夫がなされている。非営利による転載利用を認めており、小冊子(ZINE)版も提供されている。ウェブ上ではスペイン語、中国語の翻訳版もある。

マラカ・ガリブによるCOVID-19についての作品。作者はフィリピン系、エジプト系の家系のルーツを持ち、アメリカ第一世代となる半生をたどったグラフィック・メモワール『私が彼らのアメリカン・ドリームだった(I Was Their American Dream: A Graphic Memoir)』(Clarkson Potter、2019年)の著書を持つ。

マラカ・ガリブによるCOVID-19についての作品。作者はフィリピン系、エジプト系の家系のルーツを持ち、アメリカ第一世代となる半生をたどったグラフィック・メモワール『私が彼らのアメリカン・ドリームだった(I Was Their American Dream: A Graphic Memoir)』(Clarkson Potter、2019年)の著書を持つ。

初出は作者が編集者を務めるラジオネットワークNPRのウェブサイト(2020年2月28日)

ワークショップ「一緒に描こう」は、オンライン会議システム「Zoom」を利用して2020年4月の第一週から毎週、設定されたテーマにまつわる絵を定められた時間の中で描き対話をする試みである。絵を描かず観客としての参加も歓迎されている。これまでに実施されてきたテーマは、「新型コロナウイルスの時代」、「動物」、「祖先」、「マスク」、「今現在をめぐる地図学(心象風景を描く)」、「想像上の人生」、「昆虫」など。グラフィック・メディスン学会の中心メンバーが毎回それぞれコーディネーターをつとめ、テーマの説明や前提としての導入方法などもさまざまである。抽象的なテーマを含む点にも特色があり、医療人文学の実践として、哲学、倫理学、心理学、文学などの分野を包括している。「昆虫」をテーマに選んだスーザン・メリル・スクワイヤーはペンシルバニア州立大学英文科およびジェンダー研究専攻の名誉教授であり、自然科学の領域を人文学がどのように捉えてきたかを独自の視点で探究している。「昆虫」のワークショップの回では、世界的な昆虫コレクターでもある解剖学者・養老孟司による「虫眼」(昆虫の視点)の概念を導入として提示し、人間の制御が及ばない視界を体感することを目指した。

このワークショップ「一緒に描こう」の運営をも担う中心メンバーが共著として刊行した『グラフィック・メディスン・マニフェスト(Graphic Medicine Manifesto)』(Penn State University Press、2015年)は、グラフィック・メディスン学会を中心的に担うメンバーによる概念提起を含む論集である。マンガ研究史におけるグラフィック・メディスンの位置づけから、社会関与共働型研究や医学教育における活用について、マンガ表現における病をめぐる図像学研究など、マンガ表現者および学際的な研究者、医療従事者の多様かつ具体的なアプローチによる実践例が示されている。2019年には北大路書房から翻訳版も刊行された(註2)。

グラフィック・メディスンに位置づけられる海外マンガ作品に関しては、原正人氏による「越境するグラフィックノベル 第3回 グラフィック・メディスン」において的確にまとめられているように(註3)、母親が癌になってから患者本人および家族の日常が変容していくさまを淡々とした筆致で描く、ブライアン・フィース『母のがん』(高木萌訳・小森康永解説、ちとせプレス、2018年)などがこれまでに翻訳刊行されている。原氏自身の翻訳によるフランスのジュリー・ダシェ原作、マドモワゼル・カロリーヌ作画『見えない違い 私はアスペルガー』(花伝社、2018年)など精神疾患をめぐる領域の関心も高まっている。日本のエッセイマンガ、永田カビ『さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ』の英語版(My Lesbian Experience with Loneliness)も、セクシュアル・マイノリティが抱える孤独と作者の精神疾患の観点から高く評価されている(註4)。

「医療マンガ」ジャンルをどのように捉え直すか?

こうした世界的な動向を参照しつつ、日本で独自の発展を示してきたマンガ文化の土壌においてグラフィック・メディスンの概念をどのように応用できるだろうか。そもそも「医療マンガ」と一口に言っても、どのように定義しうるかはなおも模索段階にある。というのも、日本のマンガは初出となる雑誌文化に依拠することが多く、専門雑誌のなかで医療マンガが発展してきたわけではないことによる。

医療マンガジャンルの最初期に位置づけられる作品として、医師免許を取得していた手塚治虫による『きりひと讃歌』(1970~71年)、『ブラック・ジャック』(1973~78、1979~83年)を挙げることができる。前者は当時刊行が始まったばかりの青年マンガ雑誌「ビッグコミック」(小学館)での連載作品であり、医学の世界における権力闘争に焦点を当て、架空の疾病による外見上の差別、人間の尊厳を主題としている点に特色がある。『ブラック・ジャック』は「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)に連載され、単行本化に際して全25巻中の8巻までは「恐怖コミックス」としてジャンルが明示されていた(その後は「ヒューマン・コミックス」表記に)。1960年代後半の青年マンガ雑誌創刊もその背景にある(『きりひと讃歌』の初出となった「ビッグコミック」の創刊は1968年2月)。ジャンル史を概観することにより出版文化やメディア文化の変遷も見えてくる。

医師や看護師をはじめとする医療従事者を主人公にし、あるいは、病院や診療所などの医療現場を舞台とする医療をテーマにしたマンガ作品を総称したジャンルとして医療マンガをひとまず捉えておこう。近年の医療マンガの隆盛を捉える際に、「情報」と「情動」とでも称すべき側面がこのジャンルの人気を支えている。

「情報」の観点から医療マンガを拡張した作品として、佐藤秀峰『ブラックジャックによろしく』(2002~06年「モーニング」連載)を挙げることができる。手塚作品に由来する題名が示すように、医療マンガの系譜を明確に意識したものであり、ジャンルを再定義する試みになっている。研修医の主人公の視点から医局や医療現場の矛盾を描く物語として、『ブラック・ジャック』に対する直接的な引用はないのだが、『きりひと讃歌』における医療をめぐる社会問題と、『ブラック・ジャック』における医療と倫理の問題を重ね合わせている。さらに、連載中の2004年4月に臨床研修制度(スーパーローテート)の改革がなされ、幅広い診療能力の習得を目的とする臨床研修、適正な給与支給が義務化されるようになったことからも、物語の想像力が状況を変革する可能性について有効な視座をもたらしてくれる。本作はあらゆる二次利用に対する許諾がなされており、結核予防会支援キャンペーンなど医療啓蒙活動に用いられてきた。

医療マンガの裾野は広く、現在のパンデミックをめぐる状況の中で注目されている作品として、感染症サスペンスマンガ、朱戸アオ『リウーを待ちながら』(2017~18年「イブニング」連載)がある。題名の「リウー」がカミュの小説『ペスト』(原書1947年)に登場する医師の名前に由来するように、現代版『ペスト』として「もし現代の日本に新型ペストが発生したら」を描く物語である。「もし感染症が蔓延したら」、人は、社会は、どのように動くのかをめぐる現代社会のシミュレーションとなっており、SNS時代のメディア・リテラシー、排除や差別などの社会的テーマにも目配りがなされている。感染症に造詣が深い作者ならではのサスペンス作品であり、医療マンガ文化の多彩さを体現していると言えよう(註5)。

「医療マンガ」からライフを学ぶ

綿密な取材に基づく制作過程や医療監修により医療現場を詳細に描く「情報」と、描かれるさまざまな人生の物語を演出する「情動」との融合の観点からは、産科医療を舞台にした『コウノドリ』(鈴ノ木ユウ、2012~20年「モーニング」連載)が代表作となる。データに基づき医学的根拠に基づいた「一般論」を重視する傾向が進むなか、患者およびその家族にとっては一般論に収まりきらない「個人」の物語を求める期待も同様に高まっている。産婦人科はプライベートな領域であり、妊娠・出産の領域は治療に軸を置く医療においても「医療」や「病を治す」領域を凌駕する特殊性を併せ持つ。妊娠・出産をめぐるさまざまな人生をめぐるドラマを医療従事者の苦悩や社会の反応なども交えながら描く『コウノドリ』に、「情報」と「情動」を融合させた物語構造の発展形を見ることができる。

『コウノドリ』第1巻表紙

『コウノドリ』第1巻表紙

医療マンガの社会的機能として、さまざまな制度や境界から取り残されてしまった層に目を向け、医療および健康にまつわる多様な問題を取り直す点を挙げることができるが、境界の線引きを定めがたい領域として、老い(介護)や障がいをどのように扱うことができるかという問題もさらに浮かび上がってくる。「障・老・病・異」を含む社会学における「生存学」の概念を参照することにより(註6)、隣接領域である障がいや介護、セクシュアル・アイデンティティにも目配りすることで医療マンガのジャンルから、より包括的に「生」のあり方、私たちを取り巻く健康・医療や社会のあり方を捉え直すことができるであろう。

(脚注)

*1

「ナラティブ・メディスン」は、病の物語を吸収し、解釈し、それに対して心を動かされて行動する「物語能力」を用いた臨床実践であり、「語ることと聴くこと」を通して医療従事者と患者や社会と結びつける試みである。小森康永『ナラティブ・メディスン入門』(遠見書房、2015年)など日本でも研究およびワークショップなどの実践が進んでいる。「ヴィジュアル・ナラティヴ」の領域に関しては、「N: ナラティヴとケア」第9号「ビジュアル・ナラティヴ:視覚イメージで語る」(遠見書房、2018年)にて概念および各論が示されている。表記の揺れに関しては、各領域で定着している表記に基づく。

*2

MK・サーウィック、イアン・ウィリアムズ、スーザン・メリル・スクワイヤー、マイケル・J・グリーン、キンバリー・R・マイヤーズ、スコット・T・スミス『グラフィック・メディスン・マニフェスト マンガで医療が変わる』小森康永、平沢慎也、安達映子、奥野光、岸本寛史、高木萌訳(北大路書房、2019年)。原書を刊行するペンシルバニア大学出版局は「グラフィック・メディスン叢書」として作品および研究書を精力的に紹介している。

*3

「越境するグラフィックノベル 第3回 グラフィック・メディスン」(メディア芸術カレントコンテンツ、2018年12月27日付)は、バンド・デシネ翻訳家である原氏による記事であることからも、英語圏のみならずフランスにおける「医療バンド・デシネ」をはじめ世界のコミックス文化に目配りがされている。「ワールド・コミックス」として日本のマンガも含めた世界のコミックス文化を展望する機運が高まっている。

*4

永田カビ『さびしすぎてレズ風俗にいきましたレポ』(イースト・プレス、2016年)の英語版(My Lesbian Experience with Loneliness. Seven Seas Entertainment, 2017)は英語題名が表しているように、セクシュアル・マイノリティが抱えてしまいがちな孤独の問題を扱った観点から高い評価を得ている。自伝マンガ『一人交換日記』(小学館、2016~18年)もMy Solo Exchange Diaryとして2巻とも英語版が刊行されている。さらに、『現実逃避してたらボロボロになった話』(イースト・プレス、2019)もMy Alcoholic Escape from Realityの英語題名により同じ出版社から2021年刊行予定が伝えられており、アルコール依存、精神疾患を扱う領域は海外での注目も高い。

*5

朱戸アオによる医療サスペンスマンガ『インハンド』(2013、16、18年~)は、2019年にテレビドラマ化されており、2020年6月現在も雑誌「イブニング」誌にて連載中である。2011年に刊行された著者にとっての最初の単行本『Final Phase』(PHP研究所)は、ハンタウイルスというげっ歯類を媒介にしたウイルスが都心の湾岸地区で蔓延していくパンデミック・サスペンス物語であり、『リウーを待ちながら』はその発展版に位置づけられる。

*6

「生存学」は社会学者・立岩真也(立命館大学教授)を中心に、「対象外」として零れ落ちてしまいかねない領域の轍に陥らないための包括的な概念として提唱され、人間が生きていくために必要な領域を概観する視座を示している。立命館大学生存学研究センター編『生存学の企て 障老病異と共に暮らす世界へ』(生活書院、2016年)。

※URLは2020年6月10日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- 越境するグラフィックノベル第3回 グラフィック・メディスン2018年12月27日 更新

- さまざまな世界の感じ方がある「ここから3―障害・年齢・共生を考える5日間」レポート2019年1月22日 更新

- 2019年度メディア芸術連携促進事業 研究成果マッピング シンポジウムレポートマンガ分野発表2020年4月24日 更新