アメリカの作家カート・ヴォネガットはアーティストを「炭鉱のカナリア」に喩えた。鋭敏な彼らの感性は、社会の危機にいち早く反応し、受けるダメージも大きいという意味だ。本書は、フランスの風刺漫画誌「シャルリ・エブド」を襲ったテロリズムの「生き残り(サバイバー)」ともいえる女性マンガ家が回復へ向けた日々を綴った私的な回想記だ。事件の体験を作品化することを通して絶望感、無力感から這い上がり生きようとする創作者(クリエイター)の姿に普遍的な人間の営みを読み解く。

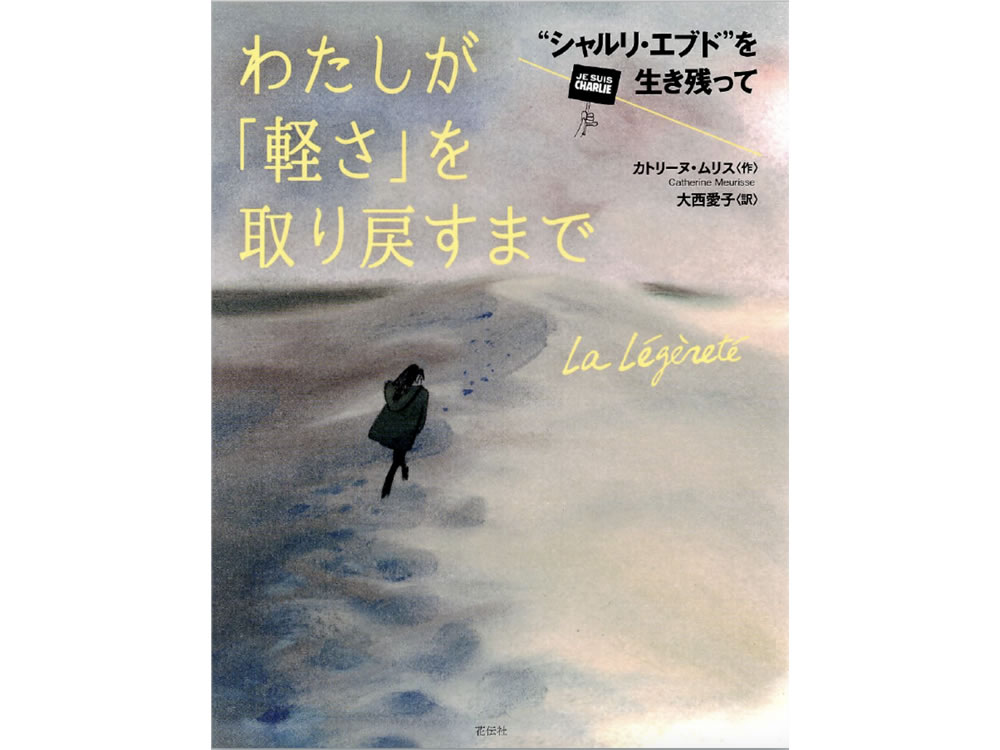

カトリーヌ・ムリス『わたしが「軽さ」を取り戻すまで』表紙

カトリーヌ・ムリス『わたしが「軽さ」を取り戻すまで』表紙

シャルリ・エブド事件の生き残り(サバイバー)による回想記

2020年現在、日本では(ひょっとすると欧米においてすら)2015年1月7日に起きた風刺漫画誌「シャルリ・エブド」襲撃事件のことはほとんど忘れ去られているように見える。定例の編集会議に乱入したテロリストによって編集者、マンガ家、ライターなど、あわせて12人が殺害されたこの事件は「表現の自由」を踏みにじるものとして国際的に強く非難され、フランスでは事件直後の1月11日に「Je suis Charlie(私はシャルリ)」というスローガンを掲げた大規模な追悼と抗議のための行進(デモンストレーション)が行われた。

2015年から2016年にかけては日本でもフランス系人文研究者を中心にこの事件は大きな反響を巻き起こし、マスメディアでも盛んに報道されていたが、2015年11月のパリ同時多発テロ事件(註1)発生以降は、その陰に隠れるように「テロによる表現の自由の抑圧」という論点ごと徐々に言及されなくなっていった。

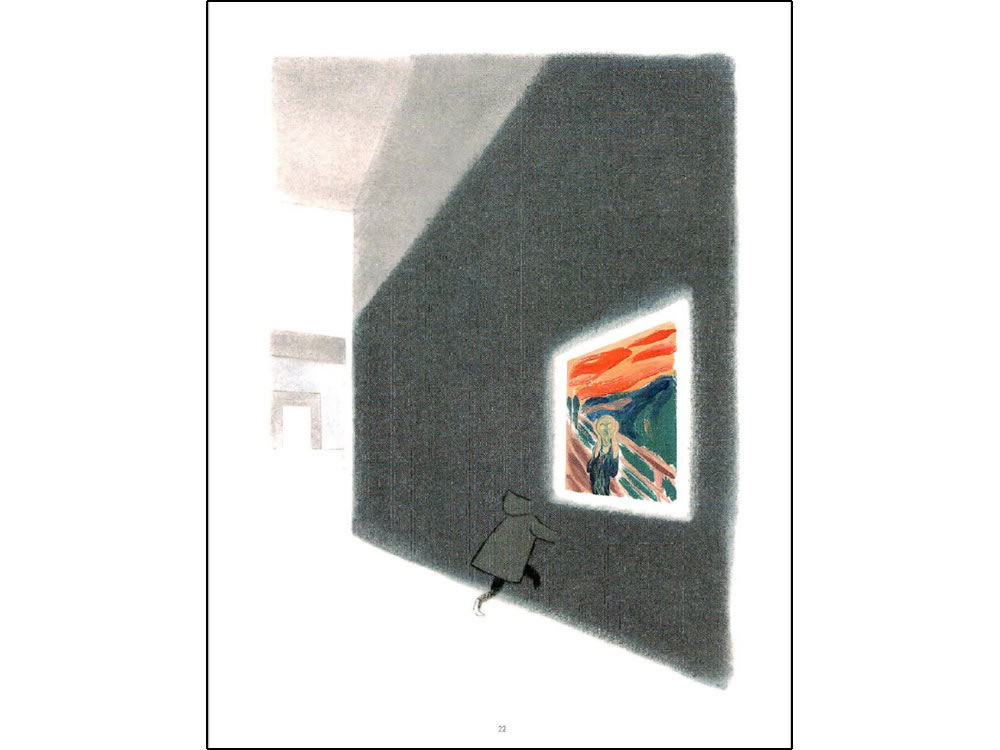

同書22ページ

同書22ページ

カトリーヌ・ムリス『わたしが「軽さ」を取り戻すまで』(大西愛子訳、花伝社、2019)は、当時の「シャルリ・エブド」寄稿者の一人であり、この事件の「生き残り(サバイバー)」ともいえる女性マンガ家(註2)が自らの事件前後の体験を作品化したものである。「生き残り(サバイバー)」と書いたが、本書の作者であるムリスは事件現場に居合わせたわけではない。

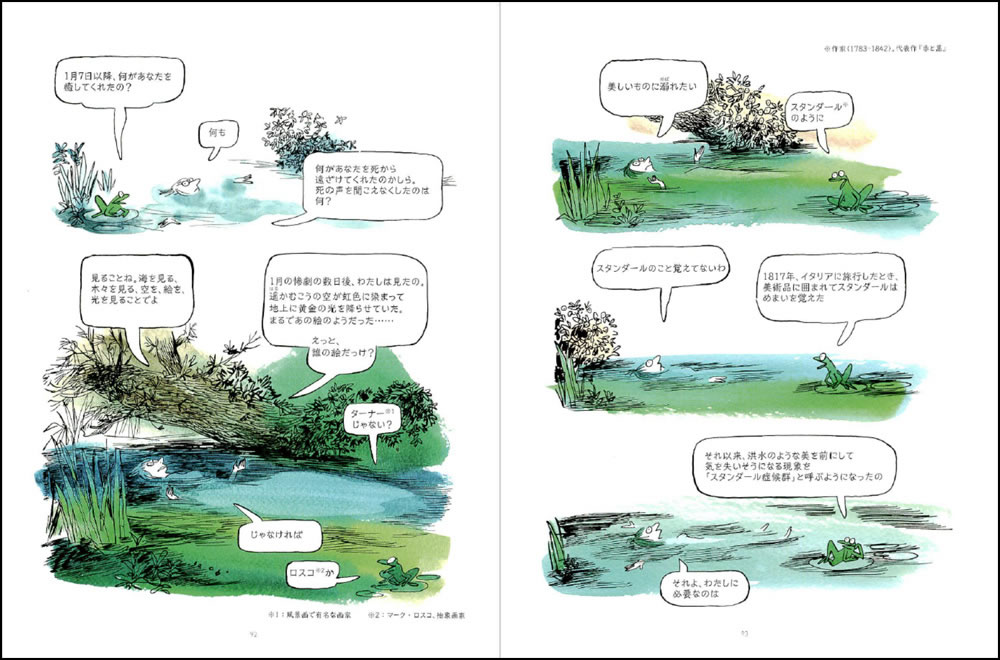

これは作中に描かれていることだが、事件前日に妻子ある男性との恋愛関係の清算を告げられた彼女はその精神的ショックから会議に遅刻し、偶然直接的な殺害現場の目撃者になることからは免れている。だが、現場近くで銃声を聞き、多くの同僚、友人を失い、事件後は警察の保護下に置かれるとともにマスコミに追い回されるという一連の経験は、彼女に深刻なトラウマを与えることになった――その身体的な症例が解離性健忘による短期的な記憶障害であり、アーティストとしての彼女にとっては自分が以前のようにマンガを描けなくなっているという自覚だった(この部分に関して彼女は、直接的なモノローグや苦悩の描写ではなく、「亡くなった同僚との対話」という軽妙で印象的な手法によって示唆している)。

じつをいえばこの作品は「シャルリ・エブド襲撃」という具体的な事件について知りたいというニーズに応えるものではない。事件自体あまり具体的な描写はなされないし、背景となるヨーロッパにおけるアラブ/イスラム系移民の増加やイスラム原理主義、「表現の自由」やフランスにおける政教分離原則政策(ライシテ)(註3)の問題などが説明されるわけでもないため、ジャーナリスティックな事件の解説という性格はほとんどない。

もっともこの点はフランス社会において「シャルリ・エブド襲撃事件」があまりにも大きな社会的インパクトを持つものだったため、これらの事件の問題点が「フランスにおいては」自明なものになっていることも関連していると思われる。日本においてもオウム真理教による一連のテロ事件や福島第一原子力発電所事故については、報道などでもほぼ自明なものとして扱われることが多い。本書はあくまでも事件に巻き込まれた女性マンガ家の事件と事件後の日々に関する私的な回想なのだ。

同書92-93ページ

同書92-93ページ

解釈や批評ではない、創作だからこそ提示できるもの

だが、むしろだからこそこの作品に描かれたムリスの体験は一種の普遍性を持っている。なぜなら、作中で語られるムリスの心理は、ジャンルを問わず創作者がある大きな「事件」に直面したときに共通して感じざるを得ないものを含んでいるからだ。

ショッキングな事件に対する絶望と怒り、その結果としての創作への疑義や無力感、そこから一歩を踏み出そうとするための創作(この作品におけるムリスにとっては文学や美術)への回帰……こうした一連の心理的プロセスは、近年の社会的影響の大きな「事件」のあとにこれまで発表されてきたさまざまな作品と似通った性質を持ったものである。

例えば2001年のアメリカ同時多発テロ事件「9・11」後のアメリカの作家たちの作品、東日本大震災と福島第一原子力発電所事故、いわゆる「3・11」後の日本の作家たちの作品、そこには多かれ少なかれ自身の無力感と創作することへの疑念が描きこまれていた。現在も新型コロナウイルスによる自粛という「事件」の渦中にある私たちは、創作やその意味について、自覚的であるか否かにかかわらず深刻な自省を迫られている。中止や延期になったイベントや公演、撮影や公開が延期になった映画やドラマ、リモート出演が当たり前になったテレビやラジオの番組、そういった事態や変化は現在進行形で私たちの「創作」に対する感覚を目に見えないかたちで変質させている。具体的な事件に関する批評的な言及ではなく、普遍的な問題として、「創作」がある大きな社会的「事件」に直面した際にぶつからざるを得ないある種の心理的障壁の存在こそが本作には描かれている。これは今日の私たちを取り巻く環境のなかでも大きな意味を持つものだろう。

同書112ページ

同書112ページ

さらにいえば2019年の日本では「京都アニメーション放火殺人事件」が起きている。社会的、思想的な背景はまったく異なるが、閉鎖的な環境、それも創作現場での大量殺人という点で「シャルリ・エブド襲撃事件」とこの事件には共通点があり、本書に描かれたムリスが事件から受けた心理的体験と「京都アニメーション放火殺人事件」での京都アニメーション関係者のそれとは類似したものだといえるかもしれない。

創作者ではない、読者や視聴者としての立場から見た場合、このような大きな事件の当事者(「生き残り(サバイバー)」)となってしまった創作者がどのようなことを感じ、どのように表現者としての自己を再建していく(いった)のかということを理解、想像、あるいは共感しようと試みるために、本書はきわめて有用なサンプルになり得るだろう。

不条理とも感じられる「事件」に対峙せざるを得なくなったとき、多くの場合、私たちはまず情報を求め、起こった出来事を何とか合理的に解釈しようとする。しかし、そういった解釈によって得られる安心感は必ずしも「事件」のもたらした傷を癒してはくれない。本書の邦題『わたしが「軽さ」を取り戻すまで』(原題は『軽さ(La Légèreté)』)にもかかわらず、作者ムリスは結末部分でも、おそらくまだ彼女が事件以前に保持していた「軽さ」を取り戻してはいない。ここで描かれているのはあくまでも自己再建の過程でしかない。

その意味で本書は読後読者に何らかの救いやカタルシスをもたらすようなものではないが、作者にとっては描くことそのものに意味があった作品なのだろうと思える。そして、現在の私たちにとっては「事件」に対するわかりやすい批評や安易な救いではない、ここに描かれているような、のたうつような絶望感、無力感から這い上がろうとする愚直な試行錯誤の姿こそが大きな意味を持っているのではないだろうか。

※なお、本書発表後のムリスについては2018年に来日した際に本書の訳者である大西愛子が行ったインタビュー「海外マンガの人々―カトリーヌ・ムリスさんインタビュー」が詳しい。本書についても語っている。

(脚注)

*1

11月13日、フランス、パリ中心部のライブ会場やカフェなど複数個所が「イスラム国」を自称する武装集団によって襲撃され、無差別な発砲、銃乱射によって多数の死傷者が出た事件。

*2

フランスではコマ割りされたマンガのことをバンド・デシネと呼び、ムリスはこの意味での「バンド・デシネ」のほか、シャルリ・エブドでの一コママンガや報道、雑誌イラストレーションなども手掛けているが、それらも含めて日本でいえば「マンガ家」として活動しているといえる。

*3

ライシテとはフランスにおける政教分離の原則を指す言葉だが、2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降、増加したイスラム系移民に対する忌避感情を正当化する理論的根拠として利用されるようになってきており(これを「ライシテの右傾化」と呼ぶ)、フランス国内では大きな議論を呼んでいる。

(作品情報)

わたしが「軽さ」を取り戻すまで

“シャルリ・エブド”を生き残って

カトリーヌ・ムリス著、大西愛子訳

出版社:花伝社

発行年:2019年

定価:1,800円+税

http://www.kadensha.net/books/2019/201901karusa.html

※URLは2020年7月11日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- 日本漫画家協会と「マンガ」観の変遷 ――「日本漫画家協会賞の歴史」展を契機として2019年5月14日 更新

- 越境するグラフィックノベル 第6回 戦争2019年8月2日 更新

- 第22回文化庁メディア芸術祭受賞作品展レポート(1) 日本科学未来館編2019年6月12日 更新