毎年8月は、8月15日が日本の終戦記念日とされていることもあり、戦争にまつわる話題が多い。この連載でも今回は戦争という切り口で、日本、そして海外のグラフィックノベルを眺めていくことにしよう。

『あれよ星屑』第1巻表紙

『あれよ星屑』第1巻表紙

第二次世界大戦直後の焼け跡の東京―山田参助『あれよ星屑』

毎年8月15日は日本の終戦記念日である。ここでいう「戦」とは、もちろん第二次世界大戦のこと。「終戦」すなわち第二次世界大戦の終結というほどに、この戦争が日本にとって重大な出来事であることは改めて言うまでもない。

当然、第二次世界大戦をテーマにしたマンガも数多く存在している。まずは、水木しげる『総員玉砕せよ!』(講談社、1973年)と中沢啓治『はだしのゲン』(全10巻、汐文社、1975〜1987年)。この2作は、自伝的な要素も入った戦争マンガの古典として、日本のみならず世界のさまざまな国で高く評価されている。2000年以降の作品では、広島の原爆の問題を新しい感性で描いたこうの史代『夕凪の街 桜の国』(双葉社、2004年)、そして映画化され一大センセーションを巻き起こした同じ著者の『この世界の片隅に』(全3巻、双葉社、2008~2009年)、より最近の作品では、少女たちの視点から沖縄戦を描いた今日マチ子『cocoon』(秋田書店、2010年)、そして太平洋戦争末期に太平洋に浮かぶパラオ諸島のひとつペリリュー島で繰り広げられた日米の激戦を描いた武田一義『ペリリュー―楽園のゲルニカ―』(全6巻、白泉社、2016~2019年)……。これらはほんの一例に過ぎない。

こうした第二次世界大戦を描いたマンガのなかで、ここ数年、筆者が特に感銘を受けたのが、山田参助『あれよ星屑』(全7巻、KADOKAWA、2014~2018年)である。刊行当初から話題になっていたが、2018年に全7巻で完結し、今年2019年に入ってから第23回手塚治虫文化賞新生賞と第48回日本漫画家協会賞コミック部門大賞を受賞するなど、改めて高く評価された。

物語の舞台は終戦直後の東京。戦時中、一兵卒として中国大陸に配属されていた黒田門松は、復員して戻ってきた東京で、かつての上官の川島徳太郎と偶然再会する。中国時代、戦争も終盤に差し掛かった頃に、川島は班長として、荒くれ者たちの集まりだった第三分隊を率いることになり、一番の問題児だった門松と知り合ったのだった。二人は壮絶かつ濃密な軍隊生活を送っていくなかで、次第に心を通わせていくことになる。戦争が終わり、東京で川島と再会した門松は、闇市で川島が営む雑炊屋を手伝いながら、「戦争さえ負けてなきゃ」という鬱屈を抱えつつ、それでも前向きに日々の生活を送っていく。一方、復員してからというもの酒浸りの川島の心を占めているのは、「あのとき死んだほうが良かった」という思いだった。やがて物語は、終戦直後の焼け跡の東京で必死に生きる人々の暮らしを描きつつ、川島の心を苦しめている事件の核心に迫っていくことになる。

川島は東京の名家の出身で大学出のインテリの二枚目。門松は戦前地方から東京に出てきて浅草の寄席で働いていたがさつな乱暴者の三枚目。『あれよ星屑』についてはネット上で作者インタビューが複数公開されている(註1)が、そのうちのひとつによれば、この二枚目と三枚目の凸凹コンビによる「バディもの」という発想が本作の出発点らしい(註2)。二人の主人公を軸に、復員兵はもちろん、孤児からパンパン、進駐軍のアメリカ人に在日朝鮮人まで、焼け跡の東京で暮らす実にさまざまな人間が描かれていく。

焼け跡の東京というテーマについても上述の複数のインタビューで語られている。それらによれば、戦中や戦後の高度成長期を描いたマンガはあっても、その間を描いたマンガは不思議となかった。また、第二次世界大戦については、毎年この時期を中心に、マンガに限らずさまざまな形で繰り返し語られているが、どこか「敬老ムード」が漂うものになってしまっている(註3)。そういった状況を踏まえ、作者は「戦後30~40歳代になった人が昨日のことのように肉体感覚で思い出す戦中の追体験をマンガで読みたい」と考え(註4)、この作品を描くことにしたのだという。

本作に描かれている焼け跡の東京は、明るく猥雑で不謹慎である。そこに集う人々は、心に傷を負いながらもほがらかで、ぶしつけなところはあるが心優しい。かと思えば、生き残るためや自分の意地を通すために、ときにずいぶん残酷なことをすることもいとわない。私たちの思い込みとは異なり、彼らは強烈なエネルギーを発散していて、この焼け跡の東京からはたくましい生命力が感じられる。

最終第7巻の参考文献・参考資料リストを見れば、本作が尋常ではない数の資料を参照しながらつくられていることがわかるが、それらの資料に当たりながら、安易なステレオタイプを排して、歴史に肉薄するために想像することの重要さを教えてくれるという意味で、『あれよ星屑』は今後ますます必読の戦争マンガと言えるだろう。

第一次世界大戦の泥沼を描く―タルディ『塹壕の戦争:1914-1918』、『汚れた戦争:1914-1918』

戦争を直接間接に描いた作品はもちろん海外マンガにも存在している。第二次世界大戦を描いた作品ということであれば、何はともあれあげておきたいのが、実父の強制収容所体験を描いたアート・スピーゲルマン『マウス―アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語』(全2巻、小野耕世訳、晶文社、1991〜1994年)。もともとは1980年末に雑誌『ロー(Raw)』で連載が始まり、単行本第1巻が1986年に、第2巻が1991年に出版されたアメリカのコミックスである。コミックブックと呼ばれる薄い冊子が専門店を中心に限られた販路で販売されることが多かった時代に、「グラフィックノベル」と銘打って一般書店で単行本販売され、コミックスをより広い読者に開いていった、という意味でも重要な作品である。1992年にはコミックスとして初めて、優れた報道、文学、音楽に対して授けられるピューリッツァー賞を受賞している。

本作を見ればわかるように、海外マンガにとっても第二次世界大戦は重要なテーマである(註5)。とはいえ、必ずしも日本におけるほど特権的なテーマというわけではない。例えば、フランス語にla Grande Guerre(ラ・グランド・ゲール=大いなる戦争、大戦)という言葉があるが、この言葉が指すのは第二次世界大戦ではなく、もっぱら第一次世界大戦である。もちろんフランスにとって第二次世界大戦が「大戦」ではなかったというわけではない。この言葉は第一次世界大戦当時から使われていたそうだが、その当時の衝撃や被害の大きさを刻印し、それを今に伝えているのである。35カ国が参戦し、死者の数が1,000万人にのぼる未曾有の戦争だったことを考えれば(註6)、それももっともだろう。

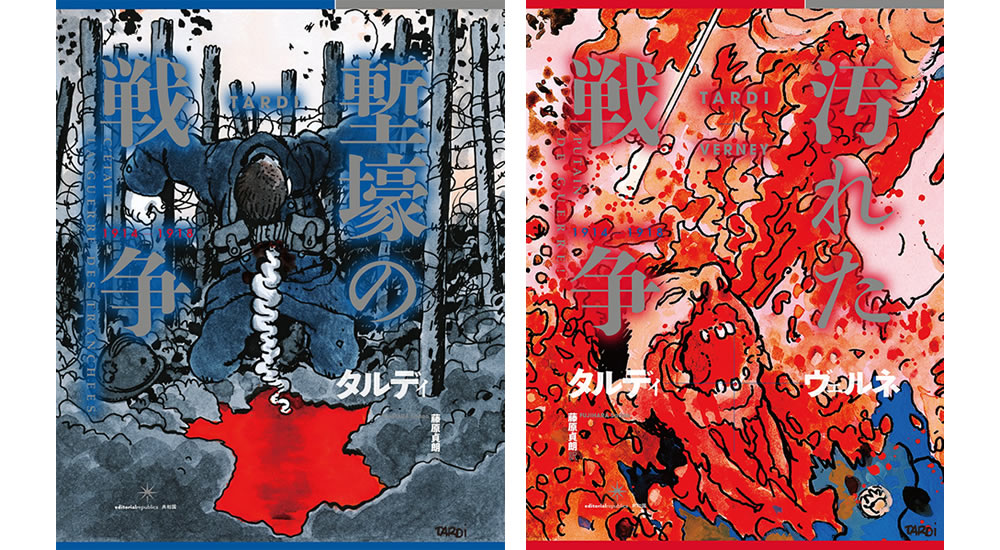

当然、フランスでは第二次世界大戦ではなく第一次世界大戦を描いたバンド・デシネ(フランス語圏のマンガのこと)が多く出版されている。そのなかでも最も重要な作品が2つ、2016年に邦訳された。タルディ『塹壕の戦争:1914-1918』(藤原貞朗訳、共和国、2016年)とタルディ、ヴェルネ『汚れた戦争:1914-1918』(藤原貞朗訳、共和国、2016年)である。どちらの作品にも名前を連ねているタルディことジャック・タルディは、フランスでは国民的な作家。2010年代以降はアメリカでも高く評価されていて、2016年にはアメリカで毎年7月に発表されるアイズナー賞(註7)の殿堂入りを果たしている。

『塹壕の戦争:1914-1918』表紙(左)、『汚れた戦争:1914-1918』表紙(右)

『塹壕の戦争:1914-1918』表紙(左)、『汚れた戦争:1914-1918』表紙(右)

『塹壕の戦争:1914-1918』は、もともと1993年にフランスで出版された作品である。全編白黒で、1914年から1918年にいたる第一次世界大戦のさまざまな局面が、複数の無名の兵士たちの視点からランダムに語られていく。彼らは例外なく、不条理な状況で犬死にするわけだが、その運命は既にショッキングな表紙に予告されている。

「訳者あとがき」によると、本作の冒頭部分は『大砲の穴』というタイトルで1983年に発表されたものだそうで、それを除くと、すべてのページが横長のコマが3段縦に重なった画一的なコマ割りで描かれている。無名の兵士たちがはまったいつ終わるとも知れない泥沼的状況を描くに当たって、この画一的なコマ割りは抜群の効果を果たしていると言っていい。読んでいて気分が沈むこと請け合いで、上述の『あれよ星屑』をエンターテインメントに仕立て上げようとした山田参助の描き方とは、極めて対照的だ。

『汚れた戦争:1914-1918』は、2008年にタブロイド判6分冊で出版されたのち、全2巻の単行本として出版された作品。『塹壕の戦争:1914-1918』とは異なり、オールカラーで描かれていて、タルディの相談役でもあった歴史家ジャン=ピエール・ヴェルネの写真資料をふんだんに散りばめた「汚れた戦争全史」という第一次世界大戦についての論考も収録されている。『塹壕の戦争:1914-1918』と同じく、大部分のページが横長のコマを3段縦に重ねた画一的なコマ割りで構成されている一方で、『塹壕の戦争:1914-1918』とは異なり、第一次世界大戦のさまざまな局面が今度は通時的に、パノヨー通りのビスコルヌ社で働いていた元旋盤工という一人の兵士の視点から語られていく。しかも、本作ではフキダシが採用されておらず、テキストは全編語り手によるナレーションで、陰鬱な雰囲気に拍車がかかっている。

2作の形式の違いは案外大きな問題で、『汚れた戦争:1914-1918』に比べると、複数の視点人物が登場し、コマ割りは画一的でもショットやアングルが切り替えられ、ナレーションとフキダシがあり、人々が会話している様子が描かれる『塹壕の戦争:1914-1918』は、まだマンガとしての快楽があるように感じられる。訳者の藤原貞朗は、こうした禁欲的とすら言いたくなるようなタルディの作劇術を、「コミュニケーションの不在」、「コミュニケーションの不可能性」というテーマに由来する選択だとしている。藤原は『汚れた戦争:1914-1918』についても「訳者あとがき」で精緻な分析を試みているので、ぜひ一読をおすすめしたい。

アメリカと中東―ジャン=ピエール・フィリュー&ダヴィッド・ベー『好敵手たち』

言うまでもなく戦争は過ぎ去った歴史ではない。今この瞬間にも世界のさまざまな場所で戦争や紛争と呼ばれる衝突が起きている。2010年以降の世界において大規模な衝突が起きている地域といえば、アフリカと中東だろう。とりわけ中東では、アラブの春、イスラム国の台頭、パレスチナ問題に端を発する諸問題、イランとサウジアラビアの対立の激化といった事件が相次いでいる。

これらの問題において重要な役割を果たしているのがアメリカ合衆国である。2017年にドナルド・トランプが大統領に就任してからというもの、同年のうちに国際管理都市だったエルサレムを一方的にイスラエルの首都として認め、2019年には、かつてイスラエルがシリアから奪ったゴラン高原の主権をイスラエルに認めるなど、パレスチナ問題を中心に火に油を注ぐような決断が次々になされている。

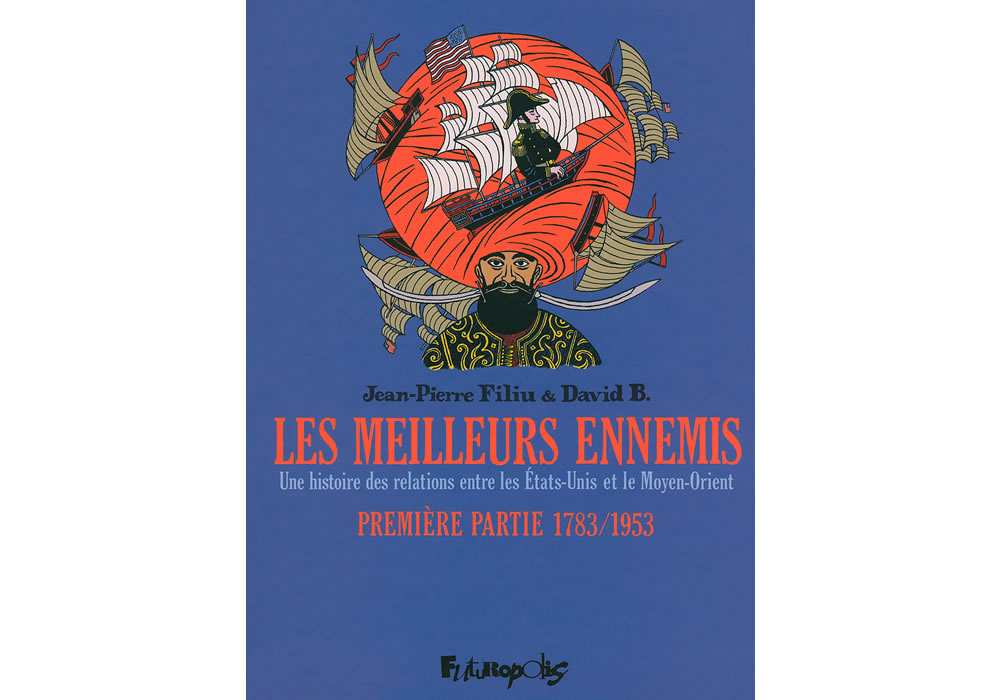

トランプ以降にわかに騒がしくなった印象があるアメリカと中東の関係だが、実はその歴史は案外古い。戦争をテーマにした今回の文章の締めくくりに、両者の関係史に焦点を当てた未邦訳のバンド・デシネを紹介しよう。ジャン=ピエール・フィリュー、ダビッド・ベー作、ダビッド・ベー画『好敵手たち―アメリカ合衆国と中東の関係史(Les Meilleurs ennemies, Une histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient)』(全3巻、2011~2016年)(註8)である。作・画ともに名前がクレジットされているダビッド・ベーは『大発作』(フレデリック・ボワレ監修、関澄かおる訳、明石書店、2007年)の邦訳で知られる作家(註9)。ジャン=ピエール・フィリューは歴史家・アラブ学者・政治学者として知られている人物である。

『好敵手たち―アメリカ合衆国と中東の関係史(Les Meilleurs ennemies, Une histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient)』第1巻表紙

『好敵手たち―アメリカ合衆国と中東の関係史(Les Meilleurs ennemies, Une histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient)』第1巻表紙

本作は全3部(3巻)の構成だが、その内訳は以下の通り。第1部「1783~1953年」、第2部「1953~1984年」、第3部「1984~2013年」。16世紀、オスマン帝国が北アフリカの地中海沿岸を支配してからというもの、アルジェ、チュニス、トリポリといった地域を拠点に海賊行為が横行するようになる。現在はマグリブと呼ばれるそれらの地域は、当時、ヨーロッパ諸国からバルバリア海岸と呼ばれ、そこを拠点にする海賊はバルバリア海賊として怖れられた。攻撃の対象はキリスト教世界の商船や客船で、捕虜になった人々は身代金を払って自由になるか、さもなくば奴隷として売られたのだという。ヨーロッパ諸国は、それらの地域と戦争をしたり、和平を結んだりして、独自の関係を築いていくことになる。独立以前、アメリカはイギリスとバルバリア諸国が結んだ和平条約に守られていたが、イギリスから独立すると、途端にその庇護を失い、海賊行為の対象になってしまう。第1部の出発点である1783年とはアメリカの独立が承認された年に他ならない。アメリカとアラブ世界の衝突の歴史はすでにこのとき始まっていたのである。やがてアメリカがバルバリア諸国に支払う身代金や、海賊行為を避けるための上納金がとてつもない金額にのぼった。1801年、交渉が不調に終わると、アメリカはバルバリア諸国のひとつトリポリと戦争を始める。第一次バーバリ戦争(1801~1805年)と呼ばれるこの戦争は、アメリカ合衆国が独立してから宣戦布告の手続きを経て行われた最初の正式な戦争なのだという。

この事件を皮切りに、本書は、アメリカと中東の200年以上(日本とアメリカの関係よりも長い)に及ぶ関係史をつぶさに語っていく。当初は陰で暗躍していた印象のアメリカだが、第二次世界大戦後、徐々に歴史の表舞台に立つようになる。物語はバラク・オバマの大統領就任以降、アメリカの中東における影響力が後景化したことを語って締めくくられるが、その後、ドナルド・トランプの到来によって逆戻りしたことは周知の通り。「好敵手たち」の戦いはまだしばらく続きそうである。

なお、アメリカと中東の関係の中核をなすパレスチナとイスラエルの問題については、邦訳のあるジョー・サッコ『パレスチナ』(小野耕世訳、いそっぷ社、2007年)をはじめ、いくつかコミックスやバンド・デシネが存在している。いずれ機会があれば、「コミックジャーナリズム」と併せて紹介したい。

(脚注)

*1

インタビュー記事は以下の通り。

このマンガがすごい!WEB「山田参助『あれよ星屑』インタビュー 「バディもの」の“萌え”を男の手に取り返せ!」

http://konomanga.jp/interview/36117-2

このマンガがすごい!WEB「山田参助『あれよ星屑』インタビュー 「突撃一番」でタイムスリップ感覚」

http://konomanga.jp/interview/36350-2

マンバ通信「『あれよ星屑』完結記念 山田参助さんインタビュー(前編)」

https://magazine.manba.co.jp/2018/08/10/special-gabin-areyohoshikuzu-1/

マンバ通信「『あれよ星屑』完結記念 山田参助さんインタビュー(後編)」

https://magazine.manba.co.jp/2018/08/16/special-gabin-areyohoshikuzu-2/

朝日新聞社「第23回手塚治虫文化賞」新生賞の受賞コメント

https://www.asahi.com/corporate/award/tezuka/12430087

*2

このマンガがすごい!WEB「山田参助『あれよ星屑』インタビュー 「バディもの」の“萌え”を男の手に取り返せ!」

http://konomanga.jp/interview/36117-2

*3

マンバ通信「『あれよ星屑』完結記念 山田参助さんインタビュー(前編)」

https://magazine.manba.co.jp/2018/08/10/special-gabin-areyohoshikuzu-1/

*5

今回は詳しく触れないが、邦訳のある作品では、エマニュエル・ギベール『アランの戦争』(野田謙介訳、国書刊行会、2011年)もぜひ読んでほしい傑作。インドネシアのマンガで、第二次世界大戦をインドネシアの視点から語り、その後の対オランダ独立戦争まで描いたエドナ・キャロライン作、トムディアン画『インドネシア少年の抗日・対オランダ独立戦争』(井上治訳、めこん、2017年)をはじめ、第二次世界大戦を描いた海外マンガはほかにもいくつか邦訳されている。

*6

タルディ『塹壕の戦争:1914-1918』藤原貞朗訳、共和国、2016年、P.114の記述に基づく。

*7

正式にはウィル・アイズナー・コミック・インダストリー・アワード(Will Eisner Comic Industry Awards)。

*8

Jean-Pierre Filiu & David B., Les Meilleurs ennemies, Une histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient, 3 tomes, Futuropolis, 2011-2016

*9

『大発作』については「第3回 グラフィック・メディスン」でも紹介している。

https://mediag.bunka.go.jp/article/article-14194/

※URLは2019年6月13日にリンクを確認済み

| ◀ 第5回 | 第7回 ▶ |

あわせて読みたい記事

- 「事件」と創作 カトリーヌ・ムリス『わたしが「軽さ」を取り戻すまで』2020年8月12日 更新