90年代以降、最も変化したのは、作品と鑑賞者の関係ではないだろうか。ロラン・バルトは「作者の死」(1967年)において、作品は作者=人格に支配されたものではないとし、「作者の死」に代わる「読者の誕生」を提起したが、鑑賞者、ユーザーの能動的な関わりが技術によって促され、試されたのが、ここ10年ほどのメディア環境の変化だったと言える。メディアアートが紡いできた、直接出会うことのない他者に対する想像力を、歴史的背景とともにひもとく。

《Light on the Net》展示風景(ソフトピアジャパンセンタービル エントランス、1999年)。「岐阜おおがきビエンナーレ2017」で展示された展示風景を録画した120倍速の動画より

《Light on the Net》展示風景(ソフトピアジャパンセンタービル エントランス、1999年)。「岐阜おおがきビエンナーレ2017」で展示された展示風景を録画した120倍速の動画より

メディアアートでは、作品が発表された当初、作家と鑑賞者を結びつけていたメディア意識や制作環境が失われることが多い。その時、作品のアイデンティティはどのように振り返られ、再解釈されうるのかという問題意識を常に内包している。本稿では、インターネットが普及し始めた時期に発表された藤幡正樹の《Light on the Net》(1996年)の再制作から、この作品の意図とその現在的意義を考えてみたい。

そもそも、あらゆる表現形式のなかで「メディアアート」という言葉をあえて用いるのは、ネットワークやメディア技術に関わるインフラストラクチャーを想像力とする表現に焦点をあてようという狙いがある。そのなかでも《Light on the Net》は、インターネットを媒介とした遠隔での作品体験と、SNSの原型を想起させるという点で、今振り返るべき作品ではないだろうか。

ある時代のメディア技術を背景に制作された作品は、比較的新しい作品であっても、技術的条件によって再展示が困難となったり、技術の変遷により当初の意味合いが変質してしまうことがある。一方で、例えばアメリカのニュー・ミュージアム(New Museum of Contemporary Art)が2016年からインターネット・アートをブラウザ画像としてコレクションし始めたように、ある程度の時間を経たあとで、必ずしも当事者には見えなかった環境の変化や社会的意義を積極的に評価しようという動きもある。つまり、今後メディアアートは作品だけでなく、資料を通じて再解釈されていくことになると言えるだろう。このような気づきをもたらすのが「再制作」という行為であり、情報科学芸術大学院大学(IAMAS)で開催した、「岐阜おおがきビエンナーレ2017」では、メディアアートの再演、再制作、再展示をテーマとして取り上げた。

メディアアートの再演、再制作、再展示

「岐阜おおがきビエンナーレ」は、2004年から始まり2019年で第8回目を迎えたイベントである。IAMASが開学して21年目にあたる2017年に、同僚の松井茂とともに「新しい時代 メディア・アート研究事始め」というタイトルのもと、メディアアート研究を考えるための資料展示と6日間にわたるシンポジウムを開催した。

IAMAS附属図書館における資料展示風景

IAMAS附属図書館における資料展示風景

シンポジウムの様子。左から、久保田晃弘、藤幡正樹、三輪眞弘

シンポジウムの様子。左から、久保田晃弘、藤幡正樹、三輪眞弘

この企画の特徴は、発表から10年以上経った作品のアイデンティティを、さまざまな資料やエミュレーション(註1)を通して考えるということであった。すなわち、上述したように発表当初は作家と鑑賞者を結びつけていたメディア意識や制作環境が失われたあとに、作品のアイデンティティをどのように特定し、後世へ伝えることができるのかを考えてみたいという意図があった。具体的には、工学を背景とする久保田晃弘、音楽を背景とする三輪眞弘、アート、デザインを背景とする藤幡正樹の作品の記述・記録・保存をどのように考えるかを論点とした。

工学・音楽・美術:再制作、それぞれの観点

まず、久保田晃弘との議論で見えてきたのは、作品概念の更新という提案であった。久保田が展示したのは、プログラムコードによる作品で、詩と映像と音楽がそれぞれ3つのディスプレイで展開される。その鍵となるのは、プログラムによる「実行的価値」であり、その場の環境に対応してテキスト、映像、音が生成される点に特徴がある。久保田は、作品をプロトタイプと位置づけ、作品のコードをソフトウェア開発のプラットフォームであるGitHub上で公開し、バージョン管理を行うだけでなく参照可能な状態にしておくことを提案した。つまり、久保田にとって作品は、その都度生成され変化するものであり、作品の本質はコードにあるということ、さらにそのコードは他者も参照することができ、二次創作できる状態にしておくという主張であった。この考え方からは、従来の芸術概念で自明のものとされる作家の署名性や作品の固有性をより広い幅で捉え直そうという態度が読み取れる。さらに、将来的にはコード固有の美が問われるべきだろう。この考え方に対応させ、2005年から2009年までの久保田のライブ・コーディング作品に関するコード、音源、記録写真、記録映像を、あえて既存のアーカイブソフトに組み込み公開する試みを紹介した。

久保田による展示風景(IAMAS附属図書館)。その場の環境に対応して映像が生成された

久保田による展示風景(IAMAS附属図書館)。その場の環境に対応して映像が生成された

ライブ・コーディング作品に関するコード、音源、記録写真、記録映像を公開した

ライブ・コーディング作品に関するコード、音源、記録写真、記録映像を公開した

音楽、とりわけ演奏という行為において再演は前提である。何百年も前の楽譜が演奏され、その解釈をめぐって鑑賞や研究が行われることは、音楽の世界では自然なことだ。にもかかわらず、三輪眞弘の作品における再演が議論を呼ぶのは、演奏のみならず使用される装置も含めて音楽作品であり、その装置も再演の対象となっている点が挙げられるだろう。これはライブ・エレクトロニクス作品に共通する問題でもある。「岐阜おおがきビエンナーレ2017」では、コンピュータとハープのための楽曲《夢のガラクタ市〜前奏曲とリート〜(Trödelmarkt der Träume – Vorspiel und Lied)》(1990年)を、初演時と同じシステム構成のバージョンと、2009年にエミュレーションを行ったバージョンの2回、同じハーピストの方に演奏していただいた。演奏の面では、ハーピストが歌いながら演奏する実際のハープと、コンピュータがリアルタイムに演奏データを生成していく2台のハープ演奏、サンプルされた街頭の雑音や子どもたちの声などの日常音の再生を、コンピュータ・プログラムが制御するという構成になっている。システムの面では、初演時にコンピュータAtari STとAKAIのサンプラーS1000で行っていた演奏を、2009年版ではWindows上で動くSTEEMというエミュレータ、ソフトウェア・サンプラーはNative Instruments社のKONTAKTで行うように変更した。エミュレーションを行う目的は、オリジナルの機材が壊れたり入手困難になったあとでも演奏できる状態にしておくことにあると言えるが、その解釈をめぐって作品のアイデンティティへの視点が現れてくる。

《夢のガラクタ市》を演奏するハーピストの篠﨑史子と三輪

《夢のガラクタ市》を演奏するハーピストの篠﨑史子と三輪

例えば、ソフトウェアが持つ特性により、オリジナルの機材とは微妙に音の変化が生じる。このような変化を、解釈の一部として許容するのか、議論が分かれる。作曲家の三輪の視点では、音楽の観点からの解釈および演奏と照らし合わせると、この変化は問題にならないと見なされた。しかしながら、作曲当初にこの作品に込められたコンピュータが生み出す偶然性の意味は、現在ならばAIに期待されるような「他者性」を持っていたと仮定することもできるはずだ。その他者性がもたらす偶然性が評価の対象となり、演奏者にも緊張感を与えた側面があったと推測される。こうした解釈は、作品が当初持っていた意義を考えるうえで重要であり、解釈する側の批評的な想像力によって補われ、継承されるべきものではないだろうか。

最後に、藤幡正樹とは、現在IAMASがキャンパスとして使っているソフトピアジャパンセンタービルの1階に展示されていた《Light on the Net》をテーマとした。これに先立ち藤幡は、芸術学の研究者でありキュレーションに携わるアンヌ=マリー・デュゲの誘いで、フランスの出版社から『Anarchive No.6:藤幡正樹』(Anarchive、パリ、2016年)を出版している。この書籍シリーズは、アントニオ・ムンタダス(1999年)に始まり、マイケル・スノウ(2002年)、ティエリー・クンツェル(2007年)、ジャン・オットー(2007年)、中谷芙二子(2012年)、最近ではピーター・キャンパス(2017年)を対象とし、各々の表現の特性を生かした独自の形式でアーカイブを試みるという特徴がある。藤幡の巻には、80年代の初期作品からの研究論文だけでなく、AR(拡張現実)によりさまざまな作品を空間的に追体験できる試みまで、藤幡のほぼすべての作品が網羅されている。直接体験することのできなかった作品のシステムを知ることもできるアーカイブとして、貴重な資料と言えるだろう。これに対し、「岐阜おおがきビエンナーレ2017」では、動く作品を一切展示せず、資料のみによって《Light on the Net》を振り返り、再構成することを提案した。

《Light on the Net》から見える、メディアアートの公共圏

まず、《Light on the Net》がどのような作品であったのかを丁寧にたどりたい。というのも、筆者は情報技術時代の芸術を考えるうえで、《Light on the Net》がとりわけ象徴的な作品だと考えるからだ。

《Light on the Net》は、慶應義塾大学藤幡正樹研究室と財団法人ソフトピアジャパンの共同研究として、ソフトピアジャパンセンタービルのエントランスに設置された筐体と、ウェブサイトから構成された作品である。鑑賞者は、ウェブサイトにアクセスし、ソフトピアジャパンセンタービルに設置された7×7のグリッド上に配置された電球の画像を見ることができる。鑑賞者が電球の上にカーソルをかざすと手の形をしたアイコンが現れ、電球を灯すことができるようになっている。逆に電球が点灯しているところに触ると、電球を消すことができる。ただし、現在のようなストリーミングの技術がまだ存在していなかった時代なので、鑑賞者が電球を点けよと指示をして電球が点き、写真を撮って、それを鑑賞者に送る処理が4秒かかり、インターネット環境が今ほどスピーディではないので全体で10~15秒かかっていたのだそうだ。この仕組みは、ソフトピアジャパンセンタービルに設置された筐体に反映されており、現地にいる人も電球が点いたり消えたりする様子を見ることができた。

《Light on the Net》再展示風景。7×7グリッドの筐体と、ウェブサイトの画像およびアクセスログから作成した動画を展示

《Light on the Net》再展示風景。7×7グリッドの筐体と、ウェブサイトの画像およびアクセスログから作成した動画を展示

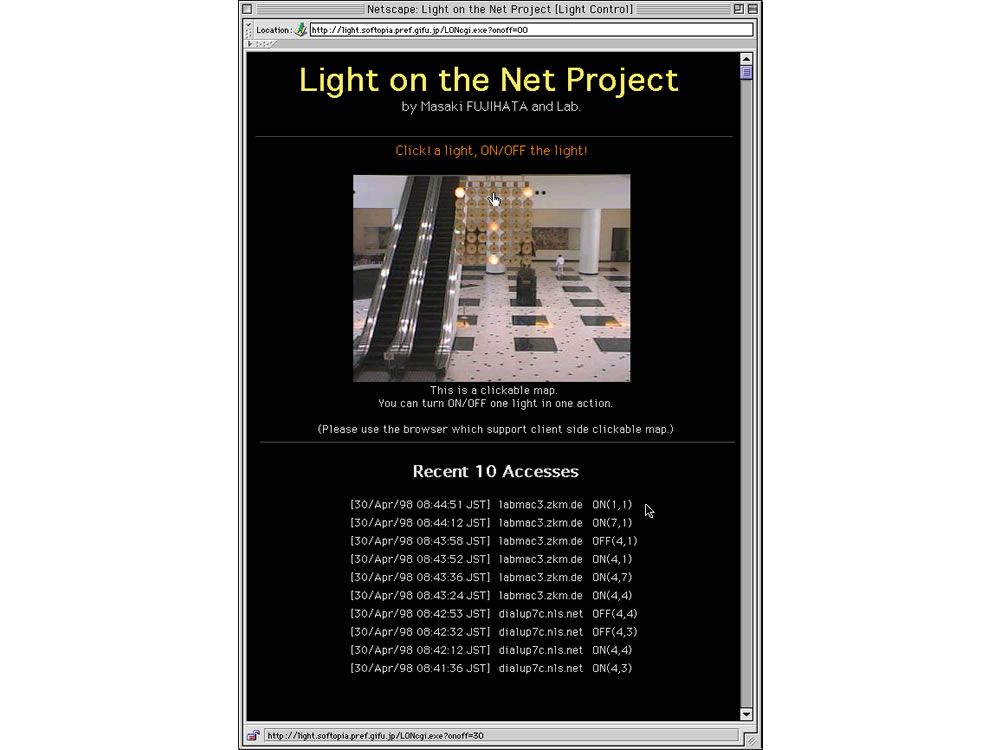

おもしろいことに、この作品は現地でも見られるが、基本的にウェブ上でのコミュニケーションを前提とした作品であった。下の画像に見られるのは10人分のアクセスログで、IPアドレスとドメインネームを通していつどこでどの電球を点灯させたかが表示されている。同じ画像を見ながら世界中から電球のオンオフにアクセスできる空間が出現した時、どのような質のコミュニケーションが起きたのかを見せるため、「岐阜おおがきビエンナーレ2017」で藤幡は、当時のサーバー上に残っていたアクセスログと画像を使って、電球がどのように点灯したかを120倍速で再生した。

発表当時のウェブサイトには筐体の画像と10人分のアクセスログが表示されていた

発表当時のウェブサイトには筐体の画像と10人分のアクセスログが表示されていた

120倍速で再生した動画

これらの映像から読み取れたのは、インターネット上でのとても原初的なコミュニケーションであった。例えばある時、毎朝ハートマークを表示した人がいる。そうかと思うと、また別の人は「HI」という文字を表示しようとしている。そこへもう1人がアクセスをして、文字を表示するために協力するのかどうか不明な状態を経て、最初の人が「HI」に戻そうとする。そこへさらに別の人がアクセスをして文字を崩してしまう。そこでまた場の取り合いが起きて、もう一度最初の人が「HI」に戻そうとする。最後にまた別の人が電球を全部消して満足する。その場で出会った人たちどうしが他者を感じたり、他者の意図をくみ取って合意形成が起きたりする様子を観察することができる。

ここで起きていたコミュニケーションの質とはどのようなものだったのだろうか。第一に、7×7のグリッド上の電球を点滅させて記号や文字を表示することで可能なのは、単純な形態や言葉でのコミュニケーションに限られるということだ。第二に、上述したように、ひとつの電球を点ける指示を出してから実際に点灯するまでに10〜15秒かかるため、複数人が同時にウェブサイトにアクセスをしている場合には、他者の存在を感じながら次の点灯の指示を出す状態に置かれる。鑑賞者にとっては、初めて与えられたこの非常に限定された場の機能をどうすれば最大限に生かすことができるのかが試されるのだ。

私たちがよく知っているように、その後、ブログや掲示板、SNSのようなコミュニケーション・サービスが開設され、現在では広く日常生活に浸透した。特に、2007年以降、スマートフォンとSNSが普及したことにより、コミュニケーション形態は大きく変わった。インターネットはもはや「仮想空間」ではなくなり、私たちは「常時接続社会」へと舵を切った。しかし、今振り返ると、《Light on the Net》はそれらとは異なる方向性を持っていたことに今一度注目すべきではないだろうか。

インターネットがもたらした共同体について考える時、最初の理想型として、マーシャル・マクルーハンの「グローバル・ヴィレッジ」を思い起こすことができるだろう。マクルーハンは将来、国境線や部族的な集合の境界線が無意味なものとなり、地球がひとつの村のようなグローバルで普遍的な共同体になっていくと予言した。しかし、マクルーハン自身も自覚的であったように、「グローバル・ヴィレッジという条件が生み出されると、それだけ裂け目や不和や多様性も生み出される。まちがいなくグローバル・ヴィレッジは、あらゆる地点での最高度の争いを確実なものにする。・・・・・・村は、理想的な平和と調和の場所ではなく、まったくその反対なのだ」(Stearn, G. E. ed., McLuhan: Hot and Cool, New York: The Dial Press, 1967)所収のインタビュー(註2)。大澤真幸が「電子メディアの共同体」においてベネディクト・アンダーソンの「ロング・ディスタンス・ナショナリズム(遠隔地ナショナリズム)」という概念を引用して指摘したように、90年代を通じてインターネット上でのコミュニケーションが新たなナショナリズムを喚起したのも事実だ(註3)。すなわち、極限的な直接性とローカルな合意形成が、個人のアイデンティティの核になっていくようなコミュニケーションが生まれつつあったのだ。そのような文脈で《Light on the Net》が提起したものを読み直す時、情報技術を背景とした公共圏のありようが鑑賞者/ユーザーに対して直接問われた作品だったと言えるのではないだろうか。

《Light on the Net》の再制作を通じて見えてきたものとは、情報技術がもたらす新たな公共圏とは何かという問いである。つまり、それはアートがまだ見ぬ他者に対する想像力をどのように紡ぐことができるのかという問題でもある。筆者は、他者との関わりをどのようにデザインするのかという問いこそが、ネットワークやメディア技術に関わるインフラストラクチャーを想像力とするメディアアートによって新たに提起された論点だと考えている。

(脚注)

*1

ある装置やソフトウェア、システムの挙動を別のソフトウェアなどによって模倣し、代替として動作させること。

*2

マーシャル・マクルーハン、ブルース・R・パワーズ(著)/浅見克彦(訳)『グローバル・ヴィレッジ 21世紀の生とメディアの転換』(青弓社、2003年)320ページ。

*3

大澤真幸「電子メディアの共同体」、吉見俊哉、大澤真幸、小森陽一、田嶋淳子、山中速人『メディア空間の変容と多文化社会』(青弓社、1999年)49~51、92~93ページ。

あわせて読みたい記事

- メディアアートを育む学校file2. 情報科学芸術大学院大学[IAMAS]:三輪眞弘×伊村靖子(前編)2020年3月2日 更新

- メディア・テレスコープ——メディアアートから思考する第1回 メディアアートとはどのような芸術なのか2019年6月12日 更新

- 第22回文化庁メディア芸術祭 アワードカンファレンス[アート部門]レポート2019年7月10日 更新