アーティストは、未来像がはっきりとした形を結ぶ前に、何かを予感したり危機感を覚えたりして作品という形で表現することがある。破壊的な開発をやめ、自然と共生しながら持続的に発展していくことが全世界的な課題となっているなか、日本でも、生命・自然資源・食・農・医療といった自然との共生に関連するテーマで作品制作を行うアーティストが増えている。彼らの視点から、現在と未来の世界を想像してみたい。

THE EUGENE Studio《Agricultural Revolution 3.0》2016年

THE EUGENE Studio《Agricultural Revolution 3.0》2016年

山形県鶴岡市を舞台として、自然環境はそのままにバイオテクノロジーなどを用いた新素材産業を興し、未来型の農業都市を創造する「農業革命3.0」を構想した作品

人間と自然の関係を作品に

新型コロナウイルス感染症によって世界的な規模で人々の生活が変化を余儀なくされた。これまでも人間はさまざまな感染症の脅威に晒されてきたが、改めて、人類が外的な脅威や自然の環境変化に対処したり適応したりしながら、辛くも遺伝子をつないできた存在であることに思いを致した人も多いのではないか。

自然環境への適応を、自然との共生と言い換えることも可能だろう。人間は、植物や動物、水や土や空気、またウイルスや細菌まで含めた自然物と同じ地球上で生きており、互いに影響を与え合い、さまざまな物を循環させながら存在してきた。ところが、近年、現在の地球が「人新世(Anthropocene)」にあるとする考え方が注目されている。「人新世」とは、オゾン層破壊の研究でノーベル化学賞を受賞したパウル・クルッツェンが2000年に提唱した地質時代の区分で、人類の活動が気候変動など地球規模の環境変化をもたらしていることを指す。一方、貧困に対する世界的な取り組みとして2000年9月に国連が始動したミレニアム開発目標(MDGs)は、2015年9月の国連サミットで採択された17のSDGs(持続可能な開発者目標)へと継承された。気候変動や天然資源の枯渇といった問題に取り組み、自然と共生しながら持続的に発展していくことが、2030年までの全世界的な課題として掲げられている(註1)。

2020年、光や水といった自然現象を再現する作品などで世界的に評価を得ているオラファー・エリアソンの個展「オラファー・エリアソン ときに川は橋となる」が、東京都現代美術館で開催された。ソーラーエネルギーを利用した作品《太陽の中心への探査》(2017年)や、アイスランドの氷河の変化を撮影し続けた《溶ける氷河のシリーズ1999/2019》(2019年)などが展示され、エコロジーや気候変動といったエリアソンの問題意識を具体的に紹介する内容になっている(註2)。

オラファー・エリアソン《溶ける氷河のシリーズ 1999/2019》2019年

オラファー・エリアソン《溶ける氷河のシリーズ 1999/2019》2019年

Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles © 2019 Olafur Eliasson

Photo: Michael Waldrep/Studio Olafur Eliasson

これまで、多くのアーティストたちが人間と自然の関係について考え、作品に残してきた。150年さかのぼれば、19世紀フランスのバルビゾン派の風景画家テオドール・ルソーは、バルビゾンから程近いフォンテーヌブローの森の風景を描くとともに森林伐採に対する抗議活動を展開し、1861年の政令を勝ち取ってフランス初の自然保護地域が誕生した(註3)。同時代にはアメリカの作家ヘンリー・ソローが、後世の自然保護活動に影響を与えた『ウォールデン 森の生活』(Walden; or, Life in the Woods、1854年/翻訳版:今泉吉晴訳、小学館、2004年ほか)を発表した。およそ100年後、化学物質の有害性を告発したレイチェル・カーソンの『沈黙の春』(Silent Spring、1962年/翻訳版:青樹簗一訳『生と死の妙薬』、新潮社、1964年ほか)などによって環境保護への関心が一気に高まった頃、環境自体を表現媒体とするロバート・スミッソンやクリストといった作家によるランドアートや環境アートが盛んに制作されるようになった。芸術的な実践と環境問題への取り組みをつなげた代表例としては、「社会彫刻」を提唱したヨーゼフ・ボイスがドイツのカッセル市内に7,000本の樫の木を植樹した《7000本の樫の木》(1982〜1987年)が挙げられる。ボイス没後に完成したこのプロジェクトは、作品自体が自然環境の回復を目指すものだった。

アーティストは時に未来像がはっきりとした形を結ぶ前に、何かを予感したり危機感を覚えたりして作品という形で表現することがある。本稿では、生命・自然資源・食・農・医療といった人間と自然の共生に関連するテーマで、主に国内で作品制作を行うアーティストやデザイナーを紹介し、彼らの目を通して見える現在と未来の世界を想像する。

自然環境に溶け込むアート

磯辺行久は1965年にニューヨークに渡ってエコロジカル・プランニング(註4)を学んで以降、環境と造形を組み合わせた作品を制作している。1970年の第1回アースデイ(註5)では大きなエアードームを制作したほか、エコロジカル・プランナーとして活動した。帰国後も同じ仕事を続けるなかで、越後妻有の「大地の芸術祭」に構想段階から参加し、この地域の地形や気候、植生などを調査した。芸術祭で発表した《川はどこへいった》(2000、2018年)は、ダム建設や護岸工事によって変化した信濃川のかつての川筋を、3.5kmにわたって立てた約600本の黄色い旗で表現したものだ。開発されてできあがった現在の風景に過去の自然の痕跡が重なるようによみがえり、地域の人と自然の関係性の歴史を可視化した作品である(註6)。

磯辺行久《川はどこへいった》2000、2018年

磯辺行久《川はどこへいった》2000、2018年

大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2000/2018

撮影:中村脩

提供:大地の芸術祭実行委員会

池田一は京都大学工学部在学中の1960年代より演劇の世界に入ったが、80年代以降は水を使ったパフォーマンスやインスタレーションを手がけている。池田は自身のウェブサイトで「池田一は水を表現媒体として使用し、この制御できない物質で、全く新しい言語を創造している」と説明している(註7)。1991年の第21回サンパウロ・ビエンナーレでは日本人初の特別招待アーティストとしてメインフロアで《Floating Earth》を展示するなど海外での評価も高く、環境アート分野の重要な作家と目されている。「第29回全国都市緑化フェアTOKYO 2012」の際に上野公園の不忍池に展開した《不忍・緑・五景》(2012年)では、不忍池の蓮を刈り込んで4本の水路を作り、江戸時代から人々に親しまれてきたこの池の緑を5つの風景で表現した。

磯辺と池田は表現手法やバックボーンは全く異なるものの、人間の力では到底支配しきれない豊かさや強さを持つ自然の力を、自然環境に溶け込むように、あるいは自然に呼応するかのように作られた作品を通して表現している。

ミクロの自然と人間の関係性を可視化するアート

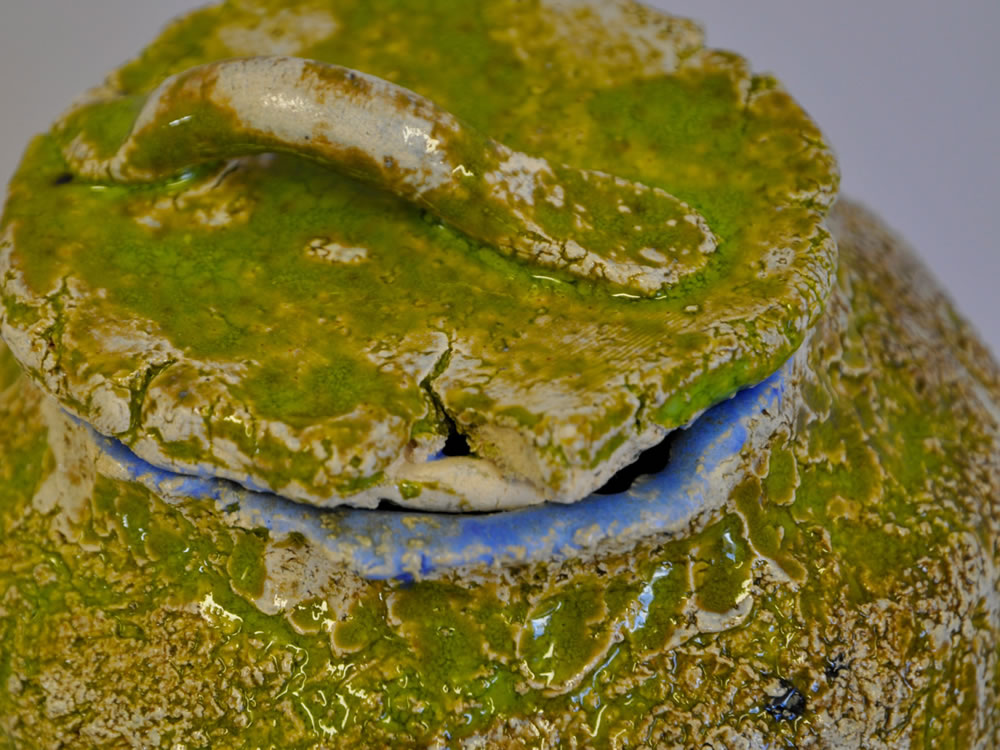

2004年にゲオアグ・トレメルと福原志保が結成したアーティスティック・リサーチ・フレームワーク「BCL」は、科学と芸術の領域横断的な活動によって、バイオテクノロジーの発展がもたらしうる未来像を社会に問うメディアアートを次々に発表している。第13回文化庁メディア芸術祭アート部門で審査委員会推薦作品に選出された《Common Flowers – Flower Commons》(2009年)を含む「Common Flowers」シリーズは、企業が遺伝子組み換え技術で開発した青いカーネーションをめぐる作品で、組み込まれた遺伝子を切除して本来の色に戻す試みや、野生種と交配させる試みを通じて、人間が自然を所有することの是非を問うた。《Resist/Refuse》(2017年)はBCLのゲオアグ・トレメルと陶芸家のマティアス・トレメルが共同制作したもので、第二次世界大戦で日本軍が細菌を保有したネズミを仕込んだといわれる陶器製爆弾をヒントに、爆弾型の陶器を制作し、破壊して金継ぎをした上で抗生物質を植え付けた。微生物を、死を招く生物兵器にも、病気を治療する抗生物質にも使い分ける技術を手にした人間の未来について考えさせる作品だ。

BCL《Resist/Refuse》2017年

BCL《Resist/Refuse》2017年

川崎和也はAIやバイオテクノロジーといった技術を用いて新しいファッションのあり方を提案する「スペキュラティヴ・ファッションデザイナー」として活動している(註8)。《Biological Tailor-Made》(2017年)はイースト菌などの微生物を培養して生成したタンパク質で布を作り洋服に仕立てた作品で、第22回文化庁メディア芸術祭アート部門で審査委員会推薦作品にも選出された。《アルゴリズミック・クチュール》(2018年)は、服のパターンをつくる段階で出る布の廃棄量を極力抑えるために考案したもので、AIを活用して型紙を自動生成するシステムである。シーズンごとに新しい服を売り、化学繊維や動物の皮革を大量消費するファッション業界の課題に対して、テクノロジーを用いて大変革を促そうと試みている。

マクロの視点で地域資源を考える

寒川裕人が率いる「THE EUGENE Studio」は2016年に組織されたアーティストスタジオである(註9)。平面作品、映像作品、インスタレーションなどさまざまな表現に取り組むなかでも異彩を放つのが《Agricultural Revolution 3.0》(2016年)だ。これは農業が盛んな山形県鶴岡市を舞台として、自然環境はそのままにバイオテクノロジーなどを用いた新素材産業を興し、未来型の農業都市を創造する「農業革命3.0」を構想した作品である。農業廃棄物を原料とする新素材の開発や、ITなどの技術を活用して生産管理や品質管理を行うスマートアグリといった農業に関わるさまざまな提案を「リビングリサーチ」としてまとめ、ドローイングやインスタレーション、Webサイト、カンファレンスなど多様な形で発表した。多くの人を巻き込んでアイデアを発展させ、実験的な構想からやがて社会の本質的な問題を解決していくこのようなアプローチは、自然環境保護といった地球規模の課題解決のひとつの道筋かもしれない。

森脇裕之はLEDなどのイルミネーション技術を用いたライトアートを制作しながら、多摩美術大学情報デザイン学科の教授として教鞭を執り、また大型プロジェクトのディレクションも手がけている。なかでも、ロケットの打ち上げ台を備えていることから「世界で最も美しい射場」と称される種子島宇宙センターを核として2017年から毎年開催している「種子島宇宙芸術祭」は、「宇宙芸術家」と名乗る森脇にとって重要な活動のひとつである。宇宙に関する最先端技術が凝縮した種子島において、「自然と科学と文化の融合」をコンセプトとして、さまざまな展示やイベントを実施している。満天の星を背景に、その豊かな自然や古代にまでさかのぼる歴史、伝統文化などを丁寧にたどり、現代になって備わった宇宙というイメージと、古くから積み重ねてきた多様な地域資源が一体となって響き合うように作られた独特の芸術祭となっている。

本稿では、自然との共生というテーマから数名のアーティストや作品を紹介した。他にも多くのアーティストが個々の表現を通じて、この大きな課題について多様な論点や見方を示唆してきた。いまいちど彼らアーティストの視点を借りて、人と自然の関係性を見直すタイミングに来ているのではないだろうか。

(脚注)

*1

人新世やSDGsといった気候変動に関連する議論については、『現代思想(特集 気候変動)』3月号(2020年)を参照。

*2

本展の基本情報は東京都現代美術館のウェブサイトを参照。

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/olafur-eliasson/

*3

フォンテーヌブローの森の保護活動については、久末弥生「フォンテーヌブローの森とフランス自然保護法」『季刊経済研究』第33巻1・2号(2010年)を参照。

*4

エコロジカル・プランニングとは、環境の保全と開発との統合をめざす持続可能な発展についての考え方を指す。詳しくは、下休場千秋「エコロジカルプランニングの思想とエコツーリズム」『国立民族学博物館調査報告』No.23(2001年)を参照。

*5

アースデイは地球の環境について考える記念日で、1970年4月22日にニューヨークで第1回アースデイの集会が開催された。以降、全世界的に環境問題に関する運動が広がった。

*6

2015年に小学校の体育館を改築した清津倉庫美術館として開館し、2018年にリニューアルオープンした磯辺行久記念越後妻有清津倉庫美術館(SoKo)には磯辺が寄贈した作品が展示・保管されている。

磯辺行久記念越後妻有清津倉庫美術館 公式サイト

https://echigo-soko.jp

*7

池田一の公式サイトを参照。

http://ikedawater.com/jp/index.html

*8

「スペキュラティヴ」は「思索的」とも訳される。近年ではデザインの領域の用語として用いられ、既存の問題を解決するよりも人々に思考することを促すようなデザインを指す。詳しくは、アンソニー・ダン/フィオナ・レイビー著、久保田晃弘監修、千葉敏生訳、牛込陽介寄稿『スペキュラティヴ・デザイン 問題解決から、問題提起へ。――未来を思索するためにデザインができること』(ビー・エヌ・エヌ新社、2015年)を参照。

*9

同組織の成り立ちについては、宮津大輔『アート×テクノロジーの時代 社会を変革するクリエイティブ・ビジネス』(光文社、2017年)に詳しい。

※註のURLは2020年10月19日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- テクノロジー、メディア、慣習、生体などへの見方を変える「オープン・スペース 2019 別の見方で」2019年12月10日 更新

- 静かで温かな抵抗「霧の抵抗 中谷芙二子」2019年1月10日 更新

- 第22回文化庁メディア芸術祭 アワードカンファレンス[アート部門]レポート2019年7月10日 更新