9月19日(土)から9月27日(日)にかけて「第23回文化庁メディア芸術祭受賞作品展」が開催され、会期中には受賞者らによるトークイベントやワークショップなどの関連イベントが行われた。9月19日(土)には特設サイトにて、『海獣の子供』で監督を務めアニメーション部門大賞を受賞した渡辺歩氏、アニメーターの小西賢一氏、モデレーターとして審査委員の佐藤竜雄氏、司会に藤津亮太氏を迎え、アニメーション部門 受賞者トーク「『海獣の子供』 淀みと煌めきの先にあるもの」が配信された。本稿ではその様子をレポートする。

トークイベントの様子。左から、司会の藤津氏、モデレーターの佐藤氏、アニメーターの小西氏、受賞者の渡辺氏

トークイベントの様子。左から、司会の藤津氏、モデレーターの佐藤氏、アニメーターの小西氏、受賞者の渡辺氏

主観に訴える手描きアニメーション

第23回文化庁メディア芸術祭マンガ部門で大賞を受賞したのは、五十嵐大介氏の長編マンガ作品『海獣の子供』(2006~2011年、「月刊IKKI」連載)を原作とする劇場アニメーション『海獣の子供』(2019年)だ。夏休み、海辺の町に住む中学生の少女・琉花は、ジュゴンに育てられた少年、海と空に出会う。あらゆる海の生命が海の底に集う「祭り」の鍵でもある海と空に、その参加者として選ばれた琉花は、数多の生物とともに壮大な奇跡を見届けることになる。

全編にわたって原作のソリッドな絵柄を再現しつつ、やわらかに動かすアニメートにより制作された本作。受賞者トークでは、監督・渡辺歩氏と、キャラクターデザイン・総作画監督・演出を手がけたアニメーター・小西賢一氏を迎え、審査委員のアニメーション監督・演出・脚本家である佐藤竜雄氏のモデレーションによって、手描きの質感へのこだわりや、重厚な原作にいかに向き合ったのかなどが語られた。

まず、審査委員の佐藤氏は、本作が全会一致で大賞に選ばれたことに触れた。審査の過程ですべての作品をモニター上で見ながらも、主人公・琉花と自分がひとつになるような没入感や多幸感が圧倒的に伝わってきた作品だったという。何が行われているのかを説明するのではなく、観客の感覚に訴えるアニメーションをつくりあげたところが最も印象に残ったそうだ。

これについて渡辺氏は、多彩な要素が含まれる五十嵐大介氏の素晴らしい原作の要素を1本の映画に仕立てるために、どこを抽出してまとめるのかを悩み抜き、最終的に1人の少女が体験するひと夏の時間を観客と共有するというところに光を見出したと述べた。渡辺氏は当初、ほぼ原作に準拠するように絵コンテを仕上げたものの、描き終えた時点では生き物としてのはかなさの表現や、映像に没入した後の開放感の創出にもの足りなさを感じていたという。それが、プロデューサーの田中栄子氏に相談するなかで、琉花という少女の視点で物語を進行させ、クライマックスの「祭り」を琉花の目を通して体験するかたちにしたいという結論に至った。最終的に、少々わかりにくさがあっても徹底的に観客の主観に訴える映像という方向に振り切る形になったそうだ。

『海獣の子供』の監督を務めた受賞者の渡辺氏

『海獣の子供』の監督を務めた受賞者の渡辺氏

原作の力をいかにアニメーションに落とし込むか

五十嵐氏の原作の迫力ある絵柄を、いかにしてアニメーションに落とし込んだのかもトークの焦点になった。小西氏は、原作を意識する渡辺氏から提示された「描き込みを増やす」という方向性を意識し続けたという。なかでも、キャラクターの目の中に描きこまれた線の情報量はこだわった点で、これは小さなもののなかにまるで宇宙のように大きなものがあるという作品のテーマにもシンクロしていったそうだ。渡辺氏もこれに関しては、一筆一筆を描いた線の濃さを見てほしいという要求に、アニメーターが応えてくれたと評した。

また、佐藤氏は原作の線の情報量のコントロールをどのように調整したのかについても小西氏に質問した。小西氏は、マンガと比べてアニメのフレームサイズは絵が大きく、スクリーンに写ったときはより大きくなるので、大きくなったとしても描き込みが見せられるように、線の量を意図的に増やしていたことを述べた。

渡辺氏によれば、小西氏だけでなく、美術の木村真二氏や撮影監督の秋本賢一郎氏も原作に対するリスペクトが強く、共通のイメージを持てていたという。それぞれのスタッフが同様の到達点を目指した結果、原作の魅力ある線をアニメに落とし込めたそうだ。

さらに佐藤氏は、美術の素晴らしさにも触れた。最近の商業アニメーション作品では写真を加工したような背景美術が多いなか、本作の美術は絵に対するこだわりを強く感じ、そのビジュアルだけで作品に引き込まれたという。監督である渡辺氏自身も、美術の木村氏に依頼した時から背景美術がどのように仕上がるのか興味があったといい、最終的に人物のアニメーションと融合する背景というよりは、1枚の絵として何かを語ってくれるものになったそうだ。小西氏も、美術が世界観をつくってくれたので、安心感をもってキャラクターに専念できたという。

モデレーターの佐藤氏

モデレーターの佐藤氏

主人公・琉花と向き合う

言葉を紡ぐのが苦手な少女である主人公の琉花。佐藤氏は、彼女が自身の動きで何かを表そうとするのを、かなりのカットを割いて描いたことも高く評価した。監督として渡辺氏は、琉花がどのような人間なのかを徹底的に考え抜き、どことなく未発達な手や足の表現で彼女らしさを表現できればと考えたという。小西氏も、キャラクターデザインでは手や足を大きめに描くことを意識し、触感を感じさせる動作に関してこだわったという。

佐藤氏は特に、映画冒頭の琉花が学校で同級生とトラブルを起こし、帰ってくる長尺のワンカットに触れ、琉花に向かい合うという点でも作品の本気度がよくわかるカットだと述べた。渡辺氏はこのカットをつくるにあたって、琉花の気持ちが冷めるまでにどんな時間をすごすべきかを考え、原作のコマとコマのあいだをどう捉えるかにヒントを見出し、ワンカットで見せる演出を考え出した。作画的な負担も大きかったが、前半のトピックにするべくスタッフの総力が結集されたシーンだという。

小西氏もこのシーンに関しては、気持ちが乱れ、学校を飛び出し、膝のケガと心の傷みがリンクしていくという、琉花の心の変化が描けたと語った。該当シーンの原画を描いたのは林かおり氏であり、極めて高いモチベーションで取り組んでもらったそうだ。また、マイケル・アリアス監督『鉄コン筋クリート』(2006年、註)でも多用された、3DCGの立体物に美術が描いたテクスチャを貼り込むことで、ダイナミックなカメラの引きや寄りを再現できるカメラマップという手法も採用しており、本作を制作したSTUDIO4℃らしい絵づくりも実現できたという。

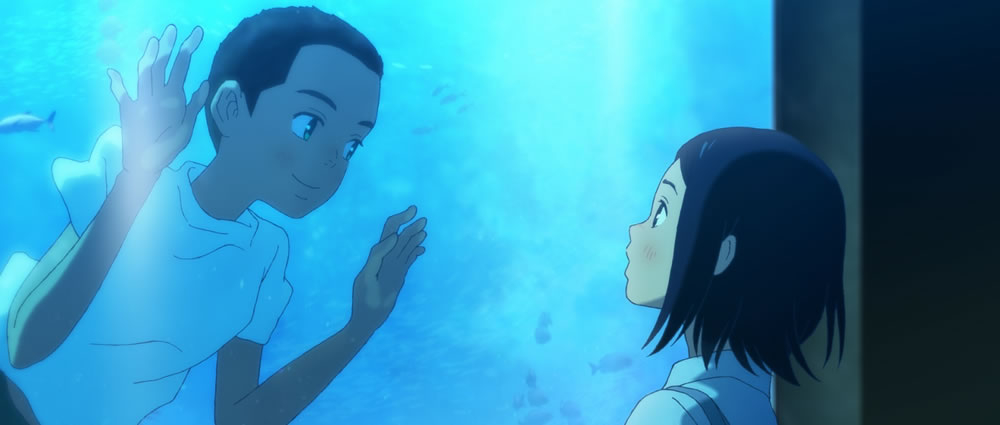

『海獣の子供』より

『海獣の子供』より

©︎ 2019 Daisuke Igarashi・Shogakukan / “Children of the Sea” Committee

また、佐藤氏は少年・海が浜辺で熱を出した際に、琉花が水に浸したタオルを頭に乗せたり、歌をうたって看病するときの仕草の豊かさにも触れた。これについても渡辺氏は、14歳の少女なりの、おぼつきながらも一生懸命やるという表現を目指したと語った。細かいニュアンスは小西氏にひろってもらい、手足に力が入っているのか入っていないのか怪しいところや、ちょっとのバランスで崩れてしまいそうな仕草まで、細かく表現してくれたと振り返った。

加えて、佐藤氏は、全編を通してキャラクターの言葉が自然と受け取れたということにも触れた。これに対して小西氏は、アフレコの場合の口の動きと音声のずれはいつも意識しており、声優が声を吹き込む際に、こう演技せざるを得ないと意識できる作画にしておくことが、口元の作画と発話との一貫性をつくり上げるポイントだと述べた。

今、手描きでアニメを制作することの意味

現在の日本のアニメーション業界において、『海獣の子供』がいかなる立ち位置にあると認識しているのかという質問も、司会であるアニメ評論家、フリーライターの藤津亮太氏からなされた。審査委員の佐藤氏によれば、現在のアニメ制作の現場は、手描きなのか、3DCGなのか、あるいは双方の混合なのかという、手描きの力をどう捉えるのかによって方向性が多岐にわたっているという。いずれにしても、テレビ放送やネット配信にあわせての物語に比重が置かれた作品が多く、『海獣の子供』のような手描きで感覚に訴える作品がつくりづらくなっている現状がある。

司会の藤津氏

司会の藤津氏

渡辺氏は絵描きのはしくれとして、可能な限り手描きの絵で有機的かつ能動的、そして密なものがもしつくれるのであれば、大きな意味があるのではないかと長年考えてきたという。『海獣の子供』の制作中も、今の時代にこの映画を打ち出す意味を悩みながら現場と共有し、アニメーター一人ひとりが一筆一筆重ねたその集積からでてくる何かに意味を見出していたそうだ。それは、祈るような気持ちで仕上げていく営みであったという。

小西氏も、制作中は稀有な作品に携わっているという実感を持っていたと語った。最初は依頼されるかたちで参加したが、原作を何度も参照するなかで、一人で描ききった五十嵐氏の姿勢を意識し、対峙するようになったという。手によって描かれた原作を単純に3DCGにできるわけがなく、基本は描いたほうがいいに決まっているとの判断のもと、原作の精神を映像に落とし込むことが目標になっていったそうだ。小西氏は、アニメーションが手描きから3DCGに変わっていく過渡期において、手描きで食らいつくことにいろいろと意味を見出せる作品だったと振り返る。

アニメーターの小西氏

アニメーターの小西氏

また、小西氏の口からは、3DCGにも手描きと同様の制作姿勢を求めたことも語られた。手描きも3DCGも、24コマのうちの1コマであるという意味では本質的には変わらないとの考えのもと、1コマ1コマをつむいでいくという観点で、3DCGのスタッフに対しても、手描きと同じ感覚で向き合って欲しいと思い、対峙したという。

さらに、若手アニメーターの積極的な起用も小西氏によって進められた。小西氏は、かねてより手描きで劇場作品に取り組める力をもつアニメーターの数が限られてきており、ともすれば同じような顔ぶれのアニメーターによって劇場版に取り組むことになりかねないと危機感を持っていた。そのため、たとえ未熟だったとしても、若手や中堅のアニメーターがひねり出してきたものに、価値をおくという姿勢でスタッフを選び、結果的に意図するものができあがったと振り返った。

つくり手としての達成、そして受賞の意味

渡辺、小西両氏は、同作で目指したことについても語った。渡辺氏にとっての大きな目標は、14歳の少女・瑠花を1年後の姿に至るまで描ききることだったが、小西氏は見事に応えてくれ、その点は達成できたと感じているという。小西氏も、未成熟で微妙な時期を絵に定着させることはおもしろい試みだと思っており、そこにこだわれる時間と環境を与えてくれたことに感謝せざるを得ないと謝意を述べた。

佐藤氏は、エンターテインメント性の高い作品が増えているなか、これほど一人の少女に歩み寄った作品に出会えることの貴重さに触れ、物語への理解以前に、主人公である琉花のことをわかりたいという視点で改めて見ると、新たな発見があるとまとめた。

最後に、渡辺氏は今回の大賞受賞によって、支えてくれたスタッフをねぎらうことができるのであれば嬉しいと語り、ぜひこの受賞を機会に作品を見る人が増え、瑠花をどこかにいる友達のように思ってもらえたらとトークを締めくくった。

左から、小西氏、渡辺氏

左から、小西氏、渡辺氏

トークでは、『海獣の子供』の持つ絵の力がいかに観客の視聴体験に結びついているのかが、制作者の視点からひもとかれた。手描きと3DCGのアニメーションが併存する現在において、手で描くことが作品においていかなる意味を持つのかを考え抜き、高いレベルで結晶させた同作。この後に続くアニメーション制作者にとっても、大きな指標として今後も参照され続ける作品となることだろう。

(脚注)

1993年から1994年にかけて「ビッグコミックスピリッツ」にて連載された、松本大洋による同名のマンガを原作とした劇場アニメーション。ヤクザのはびこる街に暮らす、驚異的な身体能力を持つクロとシロの物語。上映時間111分。STUDIO4℃により制作された。

(information)

第23回文化庁メディア芸術祭 受賞者トーク・インタビュー

アニメーション部門 受賞者トーク「『海獣の子供』 淀みと煌めきの先にあるもの」

配信日時:2020年9月19日(土)14:00~15:00

出演:渡辺歩(アニメーション部門大賞『海獣の子供』)、小西賢一(アニメーター)

モデレーター:佐藤竜雄(アニメーション監督・演出・脚本家)、藤津亮太(司会)(アニメ評論家/フリーライター)

主催:第23回文化庁メディア芸術祭実行委員会

https://j-mediaarts.jp/

※受賞者トーク・インタビューは、特設サイト(https://www.online.j-mediaarts.jp/)にて配信後、10月31日まで公開された

※URLは2020年10月13日にリンクを確認済み