2020年末にPlayStation® 5と次世代Xboxが出るタイミングに合わせ、ゲーム業界の識者に各方面からこれまでの5年間を振り返り、そしてこの先の5年間の未来図を描いてもらうシリーズ。今回は、最先端のコンピュータ技術を反映してきたともいえる家庭用ゲーム機のハードウェアを振り返る。そして、近年、国内外を問わずさまざまなサービスが提供されている「ゲームプラットフォーム」の動向を紹介しながら、その未来を考察する。

初代PlayStation®

初代PlayStation®

ゲーム機のハード設計方針の「現在・過去・未来」

家庭用ゲーム機は、ハードウェア面において、その時代のコンピュータ技術の“ほぼ”最先端の集大成、あるいは「ショーケース」として登場してきた歴史がある。1994年のソニー・コンピュータエンタテインメント(現ソニー・インタラクティブエンタテインメント〔以下、SIE〕)の初代PlayStation®(以下、PS)やセガサターンの登場は、当時はシミュレーターなどの業務訓練用や自然現象や光学現象の解明目的などの学術分野での活用が中心だった3Dグラフィックス(3DCG)を、民生向けのホビー/娯楽向けに提供したことが革新的だった。

セガサターン

セガサターン

「セガ 製品情報サイト」より

1990年代から2000年代前半にかけては、民生向けに転用可能な、安価で高性能なプロセッサの選択肢が多くなかったことから、この時期に登場したゲーム機に搭載されたプロセッサは、大きな予算と長い時間を掛けて開発された独自設計のものが目立っていた。もちろん、ベースとなるIP(Intellectual Property:知的財産)技術を専業メーカーから購入したり、専業メーカーの技術協力を仰いだりしたケースも多かったが、既存のプロセッサ製品をそのまま採用するケースはほとんどなかった。これは、当時のゲーム機メーカーが想定する目標性能を達成できる量産プロセッサが仮に専業メーカーにあったとしても、ゲーム機メーカーの目標コスト(価格)条件を満たすことができなかったため。ないのであれば、その専業メーカーに技術協力を仰ぎつつ、コストと性能のバランスをとったプロセッサを新規設計するほかなかったのだ。この方針が成り立っていたのは、2005年登場のXbox360や2006年登場のPlayStation® 3(以下、PS3)時代まで。この後の時代では、それまでのやり方を続けるのが難しくなってきてしまう。その理由は意外にシンプルだ。

・ユーザーが次の世代のゲーム機に期待する表現能力

・それに応えるべくゲーム機メーカーが掲げる目標性能と目標コスト

2000年代中期以降は、この2つの条件を満たすのに、専業メーカーがその時点で提供している量産品、あるいはその次期モデルのプロセッサで満たすことができるようになってしまったからだ。

Xbox360(左)、PS3(右)

Xbox360(左)、PS3(右)

PS3で採用されたCell Broadband Engine(通称CELLプロセッサ)は、ゲーム機に採用された最後の「得体の知れない黒魔術的なトンデモ技術」だった。CELLプロセッサはソニー、SIE、東芝、米IBMの4社協同で開発され、家電からスーパーコンピュータにまで幅広く採用される予定だったが、成功を収めることはできたのはPS3のみだった。2010年頃にCELLプロジェクトは静かに終焉を迎えることになった

PS3で採用されたCell Broadband Engine(通称CELLプロセッサ)は、ゲーム機に採用された最後の「得体の知れない黒魔術的なトンデモ技術」だった。CELLプロセッサはソニー、SIE、東芝、米IBMの4社協同で開発され、家電からスーパーコンピュータにまで幅広く採用される予定だったが、成功を収めることはできたのはPS3のみだった。2010年頃にCELLプロジェクトは静かに終焉を迎えることになった

2000年代中期以降は、マルチコアCPU(Central Processing Unit)や超大量演算器搭載のGPU(Graphics Processing Unit)が加速度的に進化した時代で、以下の技術が以前とは比べものにならないくらい高度化した。

・大量の演算器を集積し並列で駆動させる技術

・その各演算器からの出力を高効率に集約・調停する技術

・各演算器の負荷の大小で発生する遅延を隠蔽する技術

・それらの複雑な回路を論理設計・物理設計する技術

仮に新規設計を行ったとしても、コストが掛かるだけで目標性能を達成できるかどうかも不明瞭。であれば専業メーカーがその時点で提供する既存プロセッサ、あるいはその次世代プロセッサをゲーム機向けにカスタマイズして採用する方が現実的な方策となったのだ。

こうして登場したのが2013年(日本は翌年)に発売となったPlayStation® 4(以下、PS4)とXbox Oneだ。この両機に採用されたメインプロセッサ(SoC:System on a Chip)は、米プロセッサメーカーの大手、AMDが当時、提供を開始していたノートPCや小型デスクトップPC向けのCPU/GPU統合型プロセッサ「APU」(Accelerated Processing Unit)の次世代モデル(開発コードネームKabini)のカスタム版であった。もちろん、量産品のAPUそのものではなかったが、基本アーキテクチャ自体は量産品と同一で、目立った相違点(すなわち事実上のカスタムポイント)は、CPUのコア数やGPUの演算器(シェーダーユニット)数の大幅増量に見られた。

2017年に任天堂より発売されたNintendo Switch(以下、Switch)も同様で、グラフィックスプロセッサメーカーの大手、NVIDIAがハイエンドのスマートフォンやタブレット向けに開発したSoC、TEGRA X1のカスタム版がSwitchに採用されている。Switchの場合は、コスト削減を重視した関係もあり、オリジナルのTEGRA X1からのカスタム度合いは低めで、仕様的な違いはほとんどない。だからこそ、性能的には競合のPS4やXbox Oneよりも低くなってしまったが、その分、安価にすることができ、「一人一台」の携帯ゲーム機の側面を持たすことも実現できた。

じつは、この「専業メーカーの“出来合い”プロセッサのカスタム版を製品に採用する」というアプローチのハードウェア設計は、スマートフォンと非常によく似ている。大手スマートフォンメーカーは、メインプロセッサー(SoC)の設計に際しては、専業メーカー群がリリースしているIP技術たちを購入して組み合わせて構成する。あるいは専業メーカーのSoCをそのまま採用することも多い。この方針の方が、高性能を比較的安価に、しかも迅速に採用して製品を実現できるからだ。ゼロからフルスクラッチで新規設計するよりも早いペースで高性能なプロセッサを具現化できるため、新製品の投入サイクルスピードも上げられる。

実際、PS4、Xbox One世代では、それまでのゲーム機の歴史にはなかった中間世代の上位機PS4 ProやXbox One Xがリリースされた。上位機PS4 ProやXbox One Xは標準機のPS4、Xbox Oneの発売後3年後に投入されたのだが、これら両機は、標準機と同様に当時のAMDの最新APUのカスタム版を搭載した製品であった。

PS4 Pro(左)、Xbox One X(右)

PS4 Pro(左)、Xbox One X(右)

PS4公式サイト、Xbox One X公式サイトより

こうした「同系プロセッサの進化/新世代版の採用」は、ゲーム機が最重要視するゲームソフトの互換性維持にも都合がよかったといえる。事実、上位機として登場したPS4 ProやXbox One Xでは、標準機のタイトルをすべてそのまま動作させることができ、PS4 ProやXbox One Xで動作させた場合においては、多くのタイトルのゲームプログラムはほぼそのままに、4K対応/フレームレート向上といった品質向上した映像体験をユーザーに提供できていた。

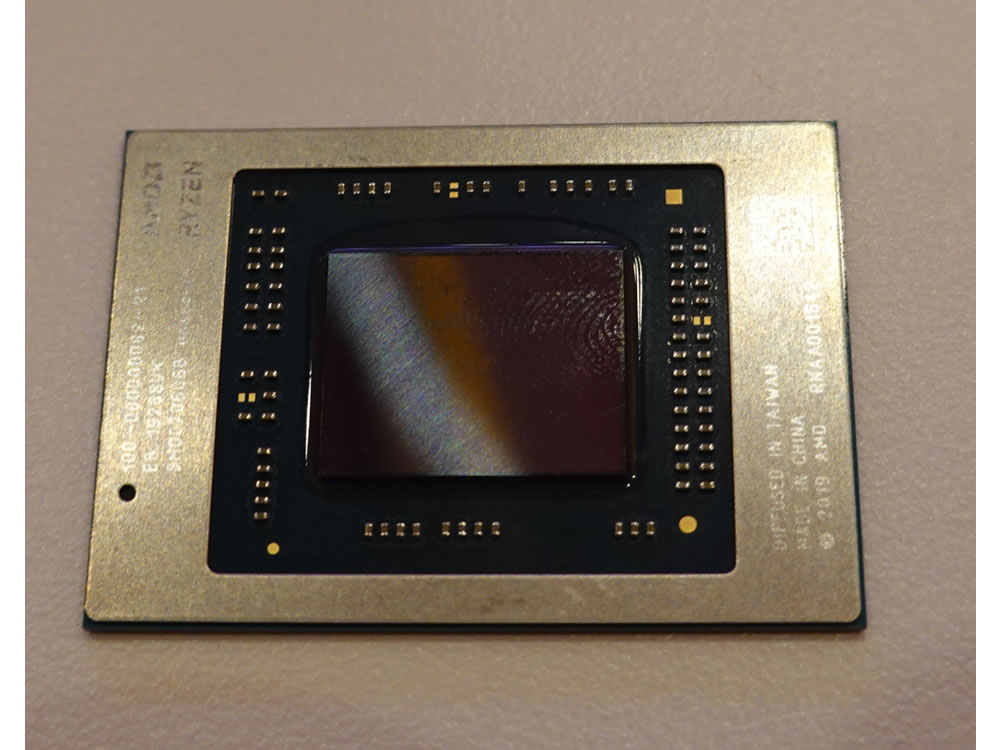

この「出来合いの技術をカスタムする」ことで製品を構成する「スマホ的」なハードウェア設計アプローチは2020年の今も現在進行形で続いており、事実、2020年末に発売される次世代ゲーム機のPS5やXbox Series Xも、AMDの最新APU技術をベースにしたカスタム版プロセッサを採用していることが明らかとなっている。具体的にはCPUはZen1からZen2世代へ、GPUはGCNからRDNA2世代へと、現行機のPS4、Xbox Oneのものから、世代更新されている。

PS5(左)、Xbox Series X(右)

PS5(左)、Xbox Series X(右)

PS5公式サイト、Xbox Series X公式サイトより

2020年1月に発表されたノートPC向けRyzen 4800シリーズ。ZEN2(8C16T)CPU+Radeon VEGA(8CU)からなるAPU。このプロセッサが実質的にPS5やXbox Series Xに搭載されるAPUの親戚的な存在である。組み込まれるGPUの演算コア「Compute Unit」(CU)の総数はPS5が36基、Xbox Series Xが52基と発表されている

2020年1月に発表されたノートPC向けRyzen 4800シリーズ。ZEN2(8C16T)CPU+Radeon VEGA(8CU)からなるAPU。このプロセッサが実質的にPS5やXbox Series Xに搭載されるAPUの親戚的な存在である。組み込まれるGPUの演算コア「Compute Unit」(CU)の総数はPS5が36基、Xbox Series Xが52基と発表されている

なお、正式なアナウンスはないが、中間世代機(?)(註)の登場が噂される任天堂のSwitchも、出るとすればNVIDIA製の最新技術ベースのプロセッサをカスタムしたものを採用する可能性が高い。この傾向は、ゲーム機が「低コストと高性能をバランスしたコンピュータ機器」である以上は、今後も当面続くことになると思われる。

もっとも、この事態は悲観すべきことではない。ゲームがコンピュータを使ったエンターテインメントである以上は、高性能が追求されるのは必然で「その提供手段/実現手段が最適化された」というだけのことだ。もちろん、ゲーム機の「ハードウェアとしての独自性」というものが失われてしまったことは事実。SIEのPSとマイクロソフトのXboxは、ほとんど兄弟機のような中身であり、Switchもコンピュータ機器としてはNVIDIAが2015年に出したAndroid TVベースのゲーミングセットトップボックス「SHIELD」と大きな違いはない。となれば今後は、高性能以外の部分、具体的にはゲームファンを楽しませるサービスの部分であったり、これまでのゲームにはなかった体験だったりが重要視されることになるだろう。

実際、SIE、マイクロソフト、任天堂のゲーム機メーカー(ゲームプラットフォーム)御三家からは、近年、そうした方面に注力する動向がうかがえる。特に任天堂は、SIEやマイクロソフトが展開する高性能競争には付き合わず「そこそこの性能で実現できる、新しいゲーム体験」の開発に力を入れている印象がある。

ゲームプラットフォームの「現在・過去・未来」

これまでゲームをプレイするためには「お店に行ってパッケージのゲームソフトを購入する」というスタイルがスタンダードだった。しかし、インターネットの普及と、ゲーム機が大容量ストレージ機能を獲得したことで、ゲーム機にゲームソフトをインターネット経由で購入、自分のゲーム機にダウンロードしてプレイするスタイルが一般化しつつある。

実際、現行機でもゲームディスクを読み込むための光学ドライブ(UHD BDドライブ)を省いたモデルが「Xbox One S All Digital Edition」として発売された。次世代ゲーム機でも、光学ドライブなしのPS5 Digital EditionやXBOX SERIES Sがラインナップされている。

PS5 Digital Edition(左)、XBOX SERIES S(右)

PS5 Digital Edition(左)、XBOX SERIES S(右)

PS5 Digital Edition公式サイト、XBOX SERIES S公式サイトより

こうしたインターネット活用を前提としたゲーム体験の提供は、今後ますます盛んになっていくと思われる。直近では「2つのソリューション」が注目され、その今後の進化と成長に期待が寄せられている。

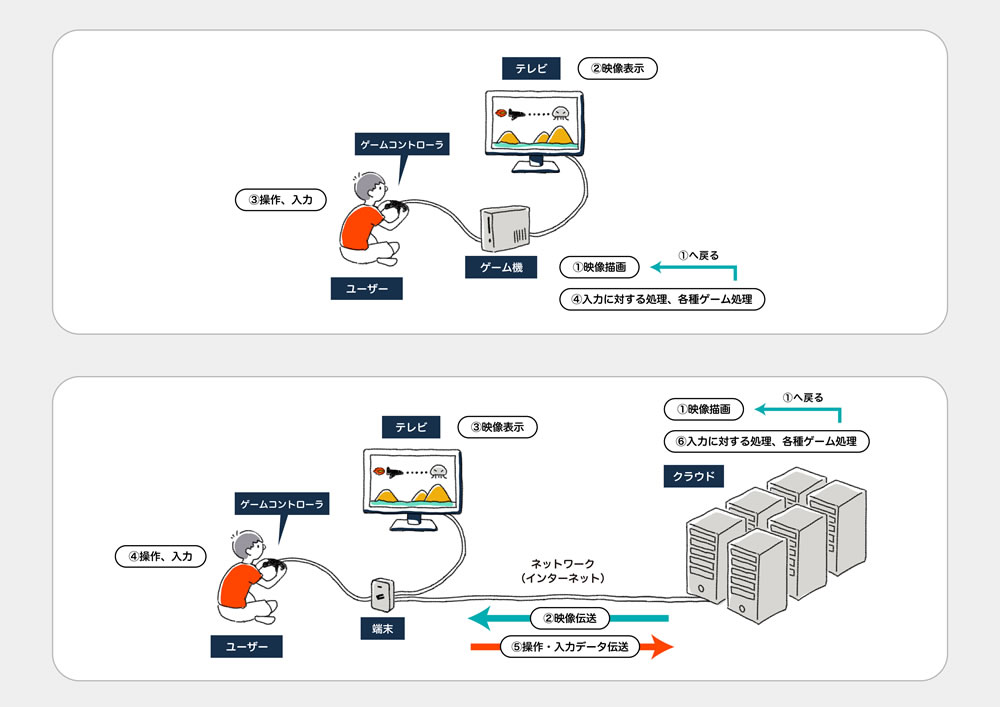

ひとつはクラウドゲーミングだ。クラウドゲーミングとは、ゲームそのものを動かすハードウェアがインターネットの向こう側にあるサーバー側(クラウド側)で走る仮想マシンとなる。この仮想ゲーム機で動かしたゲームの映像や音像をインターネットでユーザーに伝送。ユーザーはこの映像と音像を見て、ゲームコントローラを操作。この操作情報がクラウド側の仮想マシン側に戻り、次のゲーム処理に進み……以下ループ……というような技術(下図)だ。

クラウドゲーミング動作概念図

クラウドゲーミング動作概念図

イラスト:秋澤瑞穂

一見、まどろっこしいシステムにも思えるクラウドゲーミングだが、以下のような美点・魅力がある……とクラウドゲーミングを推進するゲームプラットフォーマーたちは考えている。

(a)ユーザーは高性能なゲーム機を買わずに済み、性能がそれほど高くないPC、スマホやタブレットなどの携帯情報機器で高品位なゲームが楽しめる

(b)ゲームはクラウド側でメンテナンスされているため、ゲームをダウンロードしてインストールしたり、アップデートしたりする必要がない。常に最新版がプレイ可能である

(c)仮想ゲーム機がクラウド上にあることから、不正プレイ(いわゆるチート行為)を封じ込められる

(d)主にサービス加入型の仕組みなので、定額料金でさまざまなゲームを好きなときに楽しめる

このクラウドゲーミング技術、すでにSIEはPlayStation® Nowとしてサービスを開始しており、マイクロソフトはProject xCloudとして2020年秋よりβテストを開始した。

ほかにも、2019年、Googleはクラウドゲーミングサービス「Stadia」を発表。非常に大きな注目を集め、同年11月には鳴り物入りでアメリカ、カナダ、イギリス、ヨーロッパ地域でのサービスを開始した。2020年9月には、Amazonが、Stadiaの対抗馬的なクラウドゲーミングサービス「Luna」を発表。10月より北米地区での開始をアナウンスした。

SIEのクラウドゲーミングサービス「PlayStation® Now」のロゴ、Amazonのクラウドゲーミングサービス「Luna」のロゴ(左)

SIEのクラウドゲーミングサービス「PlayStation® Now」のロゴ、Amazonのクラウドゲーミングサービス「Luna」のロゴ(左)

PlayStation® Now公式サイト、Luna公式サイトより

たしかに、クラウドゲーミングは、ゲームをカジュアルに楽しめれば十分という層には魅力のあるサービスだが、コアなゲームファンからは、現状「遅延の問題」が大きな問題として取り沙汰されている。例えば欧州ゲームメディアのEUROGAMERの検証によればStadiaは90ms〜166msの遅延があることが報告されており、これは60fps換算で約5フレームから約10フレームの遅延ということになる。これは反応速度の速さが求められるゲームプレイにおいては厳しい値である。

インターネットの帯域は今後もどんどん高速化されていくだろうが、どんなに高速化されても遅延の解消は難しい。というのも通信速度と遅延は別物だからだ。例えばだが、東京大阪間の直線距離は400km。その通信ケーブルの実距離は約500km程度。光ファイバーを伝う光は、その材質たる石英ガラスの屈折率(屈折率1.5)の影響で速度が減退して秒速20万km程度(≒秒速30万km÷屈折率1.5)になってしまう。ということで片道の伝送速度は500km÷20万km/s=2.5ms。通信遅延は往復で換算されるので理論値にして5msとなる。距離が長いと中継処理が介在するのでもっと遅くなる。距離に依存した遅延は光の速度より速い媒質の発見がない限りは解決できないのだ。

これ以外にも重大な遅延要因はある。クラウドゲーミングでは映像や音像をインターネットに送出する必要があるが、そのための前段階処理として映像と音像の圧縮を行う工程がある。ここで遅延が避けられないのだ。現在のクラウドゲーミングサービスは大幅な通信データ量削減のために、映像を構成する各フレームの相似性を検出して圧縮を行う「フレーム相関型圧縮技術」を採用している。これは最低でも1フレーム分の遅延が避けられないのだ。

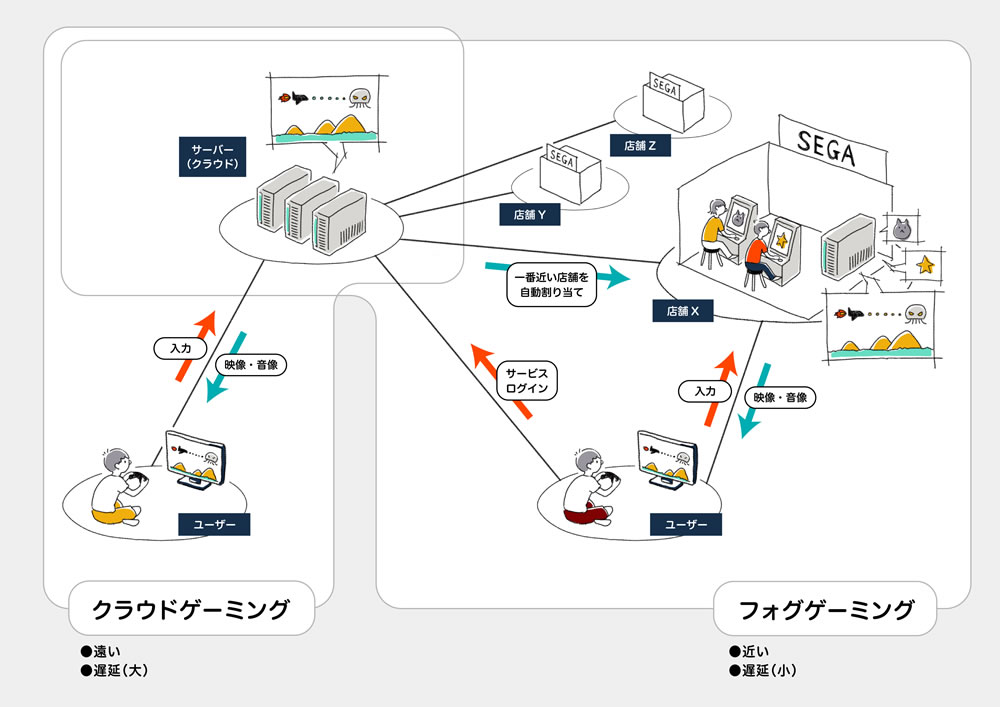

この問題に対し、ゲーム企業のセガは、「フォグゲーミング構想」を2020年夏に発表している。フォグゲーミング構想とは、セガのゲームセンターで運用する次世代ゲーム筐体(ゲームシステム基板)をクラウドゲーミング的に運用できる仕様とし、それを日本全国のセガ系列ゲームセンターに配備することで、ユーザー(プレイヤー)に近い位置関係でのサービス運用を行おうとするもの。現在、日本全国に展開するセガの直営および系列のゲームセンターの店舗数は約200。比較的人が多く住んでいる町の近隣にはある。そこにサーバー/コンピュータを設置するイメージだ。最寄りのゲームセンターを遠目に20kmと設定し、上と同じ計算をするとその遅延は0.2msとなる。10kmならば0.1msだ。距離が短いと中継の回数も減り実効遅延は理論値に近くなる。ゲームセンターが全国津々浦々に存在する日本らしい、新しいクラウドゲーミングのサービスの発想だ。ちなみに、セガがあえてフォグゲーミングと命名したのは、そのアーキテクチャがクラウドコンピューティングの形よりもフォグコンピューティングに近いため。フォグコンピューティングとは、ざっくりいえば、ユーザーに近い位置での仮想的なコンピューティングサービスのこと。雲(クラウド)よりも、ユーザーの近くにある霧(フォグ)をイメージしたソリューションというわけだ。

クラウドゲーミングとフォグゲーミング

クラウドゲーミングとフォグゲーミング

イラスト:秋澤瑞穂

同じく「遅延の問題」の影響を受けない新しいゲームサービスとして注目されているものが、「サブスクリプション型ゲームプラットフォーム」(以下、サブスク型ゲーミング)である。

サブスク型ゲーミングとは「月あたり年あたりの定額料金を支払うと、その支払い金額コースに応じて提供されるゲームラインナップのなかから任意のタイトルを好きなだけダウンロードしてプレイできるサービス」だ。物理メディアをレンタルするわけではないので返却は不要。物理メディアのないダウンロード形態のゲーム提供の仕組みをうまく活用したビジネスモデルというわけである。ハードウェアメーカーが開始したサブスク型ゲーミングサービスとしては、2020年4月よりマイクロソフトが始めた「Xbox Game Pass」がある。ゲーム動作対象プラットフォームは、その名の通りXbox Oneに加え、Windows PCも含まれる。

このほか、ハードウェアメーカーが提供するサブスク型ゲーミングサービスとしては、最近アップルが日本でもサービスを開始した「Apple Arcade」もある。ゲーム動作対象プラットフォームは、iPhoneに代表されるiOS端末、MacOS搭載パソコン、Apple TVなど。日本でもサービスが開始されており、100以上のタイトルが契約期間中は制限なくプレイできる。ゲーム内課金はなく、売り切りスタイルで各タイトルが楽しめ、基本方針として独占タイトルのみで構成されるところがウリだ。

ソフトメーカーではElectronic Arts(EA)が、日本でサブスク型ゲーミングサービス「EA Play (Pro)」の提供を開始している。提供プラットフォームはXbox One、PS4、Windows PCで人気タイトルや過去の名作タイトルが遊び放題となる。加入者は、EA Playで提供されているもの以外の新作タイトル本編およびそのダウンロードコンテンツを割引価格で購入できたり、一般発売日前からプレイできる特典も付与される。会員レベルは2つあり、上位のEA Play Pro会員は料金が高くなるが、標準会員特典に加えて、新作を含むすべてのタイトルがプレイし放題となる。

また、Googleはクラウドゲーミングサービスだけでなくサブスク型ゲーミングサービスの「Google Play Pass」を2019年9月より北米地域で提供中だ。サービス加入者は、Google Play Pass対応タイトルに限ってプレイし放題となる。ゲーム以外の実用ソフトも含まれるのが特徴で、対応ハードはAndroid OS搭載機器全般となっている。

Ubisoftは、同社製のPCゲームタイトルのオンライン販売システム「Uplay」をサブスク型ゲーミングサービスへし昇華させた「UPLAY+」を欧米地域で2019年9月より提供中だ。会員は旧作、新作合わせて100タイトル以上を好きなだけプレイできる。

クラウドゲーミングとサブスク型ゲーミングの“ハイブリッド”のような一風変わったサービスも提案されている。それはGPUメーカーのNVIDIAがサービスを開始した「GeForce Now」だ。ゲームをプレイするための対応プラットフォームはWindows PC、Mac、Androidの3つ。しかし、楽しめるゲームはPC向けタイトルがメインだ。ユニークなのはNVIDIA自身が専用ストアでゲームの販売をしていないところ。GeForce Nowサービス利用者がゲームをプレイするためには、ユーザー各自でValve Steam、Epic Games Store、EA Play、Uplayといった各ゲーム会社のオンラインゲーム販売サイトでゲームタイトルを購入してくる必要がある。ユーザーはそうして購入したゲームをGeForce Nowで提供される「仮想的なゲーミングPC」にインストールしてプレイすることになる。GeForce Nowは、自分の買ったゲームをクラウドゲーミングスタイルで遊ぶために仮想ゲーミングPCをNVIDIAからリースしてもらうサービス……と考えると分かりやすい。

Ubisoft のサブスク型ゲーミングサービス「UPLAY+」のロゴ

Ubisoft のサブスク型ゲーミングサービス「UPLAY+」のロゴ

Ubisoft公式サイトより

なかなかおもしろい試みであるサブスク型ゲーミングだが、あらゆるゲームプラットフォーム(ハード)ですべてのゲームが楽しめるわけではないところが課題だといえる。というのも、いくら「定額でゲームが遊び放題」とはいえ、ハード種別やゲームメーカーの括りに縛られるからだ。例えば、自分がPS4ユーザーだったとして、世の中にあるすべてのPS4ゲームがプレイできるサブスクはない。あるゲームメーカー1社のサブスクに加入しただけでは、その1社が出しているPS4ゲームしか遊び放題にならないのだ。逆に自分が複数のハードを所有していて、ある1社のゲームメーカーの全ゲーム機向けのゲームをプレイしたいと思っても、そこのゲームメーカーの全ハード分のサブスクに加入しなければならない。

つまり、基本的には「あるハードに向けて、ある会社が出すゲームが遊び放題になるだけ」ということになる。となると「自分はどのハードで、どの会社が出すタイトルを年間いくつプレイしたいか」ということが、そのサブスク型ゲーミングサービスに加入するかどうかの判断基準になる。

サブスク型ゲーミングが、より一般層に受け入れられるようになるためには、ハード種別やゲームメーカー各社を横断的に利用できるサービスになる必要があるだろう。この課題をゲームプラットフォーマーたちがどう解決していくかが、サブスク型ゲーミングサービスの成功の可否になるのかもしれない。

(脚注)

新世代機の前に登場させる性能強化モデルのこと。任天堂もニンテンドー3DSのあとに中間世代モデルとしてNewニンテンドー3DSを出したことがある。

※URLは2020年10月30日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- これまでの5年、これからの5年――ゲームデザインを読み解くキーワード2020年10月12日 更新

- これまでの5年、これからの5年――「VR元年」の終焉から世界同時参加のXRライブエンタメへ2020年10月29日 更新

- これまでの5年、これからの5年――ゲーム実況が生み出した「他人エンターテインメント」の楽しみ方2020年12月2日 更新