スマートフォンの普及によるユーザーの拡大やインターネットの使われ方の変化などにより、2000年代以降のアートシーンでは新たな鑑賞者の関わりが促されてきた。コロナ禍を経て改めて「リモート」の意味を振り返ると、メディア環境と鑑賞者の関わりの変化を背景とした芸術表現は、1960年代に遡って考えることができる。その一方で、今日のオンライン環境によって明らかになったのは、場だけでなく「時間」の共有という視点である。この変化に伴い、「参加」の意味が変化しつつあるのではないだろうか。展覧会の事例を参照し、演劇理論研究者の岩城京子が述べた演劇の鑑賞体験における「共集性(assembly)」というキーワードを引用しながら、他者との関わりについて考える。

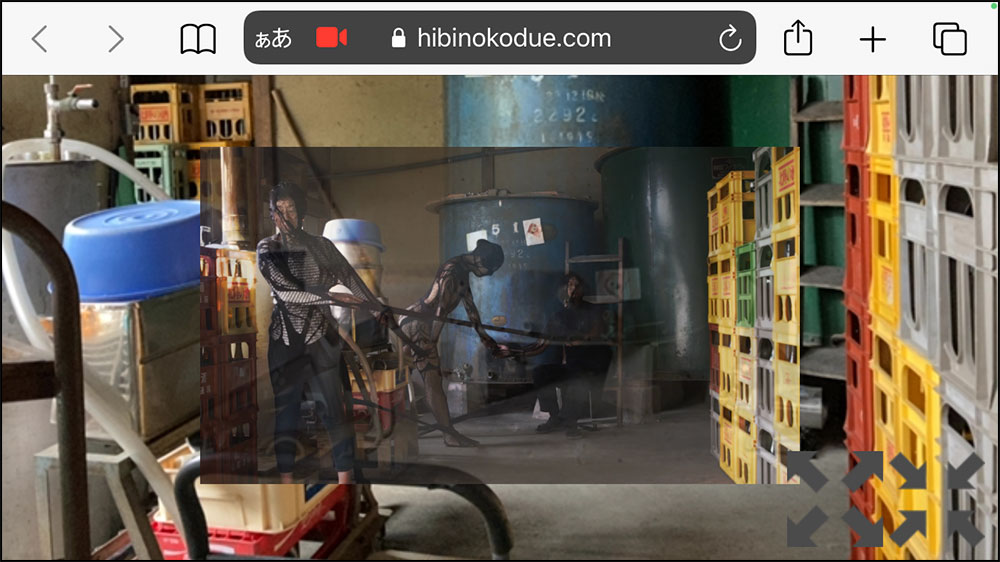

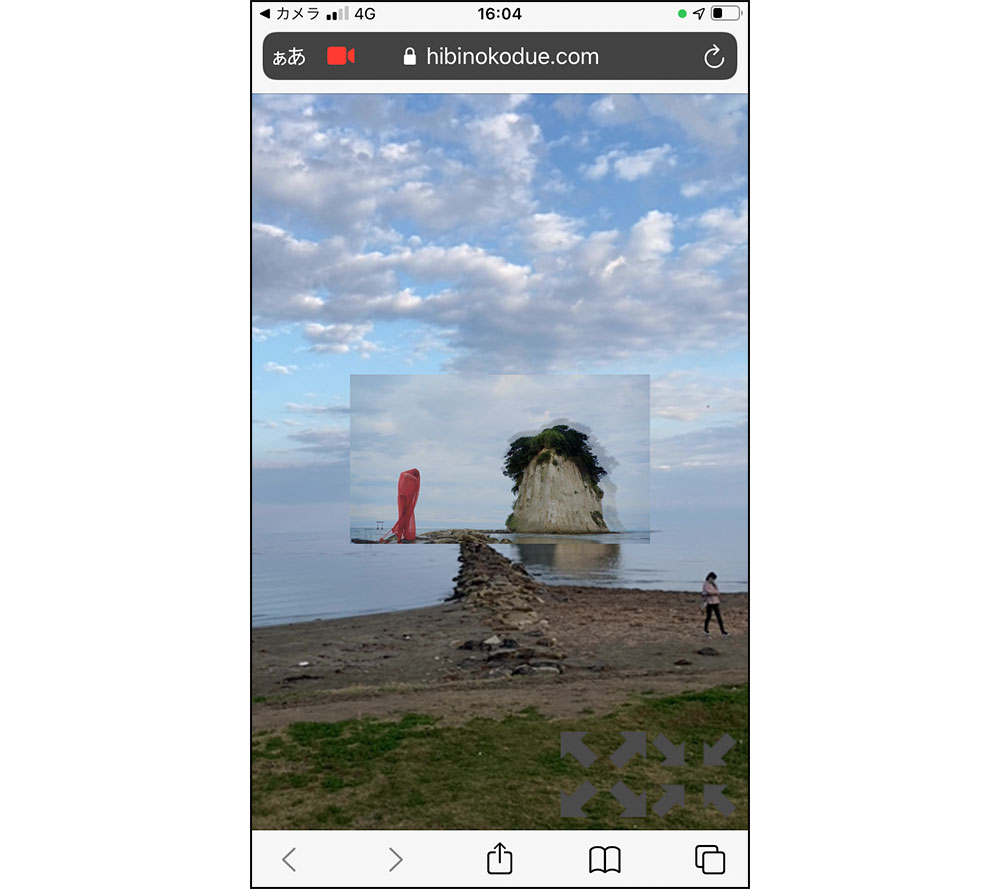

「珠洲とつながる×ひびのこづえ×藤村港平」櫻田酒造と重ね合わせて鑑賞する様子(筆者撮影)

「珠洲とつながる×ひびのこづえ×藤村港平」櫻田酒造と重ね合わせて鑑賞する様子(筆者撮影)

映像の視聴がスマートフォンによって日常化した現在、駅や広場、スタジアムなど公共空間のいたるところにディスプレイがあふれている。ここ20年ほどの間に変化したのは、私たちを取り巻く環境だけではない。インターネットが普及し、個人のデータが分析されることにより、各自が「最適化された」情報を受け取る時代になった。言語/非言語を越え、意識/無意識にかかわらず、私たちは何らかの意味の記号に晒されている。折しも、世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大を経てオンライン化が以前にも増して浸透し、時間や距離への認識がつくり出してきたハードルが変化しただけでなく、社会的分断が明るみになった。その一例として、2020年5月、アメリカ、ミネアポリスで黒人男性ジョージ・フロイドが白人警官によって殺害された事件に端を発した抗議デモが、ブラック・ライヴズ・マター運動へと発展したことは、記憶に新しい。抗議活動はSNSを舞台に波及し、美術界ではメトロポリタン美術館をはじめ、アメリカの美術館が相次いで声明文を発表するなど、制度改革と連帯の意思を表明したことも話題となった。

しかしながら、メディア環境とアートの関係を振り返るとき、1990年代以降、最も変化したのは、作品と鑑賞者個人の関係だったと言えよう。その背景に、インターネットの出現と、スマートフォンの普及によるユーザーの拡大、さらにはインターネットの使われ方の変化がある。ひとつ例を挙げるならば、イラストに特化したSNSとしてpixivが始まったのは2007年のことだが、制作から公開、オンライン・コミュニティの形成までを含めた環境がこの時期以降生まれ、変化してきたと言える。その意味では、2000年代以降のメディア環境の変化により、鑑賞者の関わりが促され、試されてきたとも考えられる。このような視点で、コロナ禍のアートシーンを振り返るならば、芸術体験のリモート化は今に始まったことではなく、むしろ過去を解釈し、既存のプラットフォームを読み替えるところに現在の表現の可能性があると言えるのではないだろうか。

芸術体験のリモート化

その可能性を予感させたのは、岐阜市のGALLERY CAPTIONが2020年5月以降開催した、郵便を介したプロジェクト「envelope as a door」であった(註1)。この企画について、ディレクターの山口美智留は以下のように記している。

美術とは、ギャラリーや美術館だけにあるものでしょうか。ましてや情報でもありませんし、ただ作品さえあれば成立するというものでもありません。

「ドアとしての封筒」は、からっぽの封筒をギャラリーの空間として、作家の作品を封書でお届けします。ギャラリーの、あの「いつものドア」を開けるように、封筒を開くことで、人が作品と出会い、そしてそこから、またどこかのドアが開かれる。差出人と受取人との、ひそやかな旅のはじまりです。

この企画では、作家が制作した作品をギャラリーが封入し、購入者に郵送する。興味深いことに、封筒で手元に届くという縛りはあるものの、作品を選び、購入する仕組み自体はオンライン・ショッピングと共通している。作家による郵便のプロジェクトとしては、メール・アートを思い起こすこともできるだろう。先例との共通点があるにもかかわらず、「envelope as a door」が特別な体験として意識されるのは、作品との出会い方を問題にしているからだ。あの「いつものドア」という言葉には、かつてギャラリーを訪ね、作品と出会った、個人的な記憶や経験への共感が込められている。しかし、それだけでなく、この企画主旨から、芸術体験が必ずしも特定の場や作品だけにあるのではないことにも、改めて気づかされるのだ。

同時期に、展覧会という枠組そのものを問題にした作品として、布施琳太郎と水沢なおによるオンライン展示「隔離式濃厚接触室」(2000年4月30日〜)が挙げられる。ステイトメントには、ギャラリーや美術館などで行われるはずだった展覧会を代替するためではなく、都市のなかに置かれた展覧会が果たすべき役割を再考したと書かれている。公開当初は混み合い、なかなかアクセスすることができなかったのも印象的であった。誰もがアクセスできるというオンライン環境を逆手にとり、一人ずつしか体験できない作品を公開しただけでなく、鑑賞者のGPS情報から取得される画像を重ねて表示し、作品との個人的な出会いを意識させる仕掛けになっていた。

現代美術におけるリモート化の系譜

かつて、アートシステムから脱却し、地政学を含む日常の「現場(サイト)」とつながる表現として、1960年代から1970年代のサイトスペシフィックな作品やプロジェクトが生まれた。例えば、ロバート・スミッソンが《Spiral Jetty》およびそれを主題とした映像作品(1970年)によって示そうとした「サイト/ノン・サイト(Site / Non-Site)」の概念や、複製された記録物を郵送しあうことで形成されるネットワークを不可視の美術館に見立てた「精神生理学研究所」(1969〜1970年)を思い起こすことができるだろう(註2)。しかし、今日の地政学は地理的条件と結びついているだけでなく、ネット空間を含めた関係性のなかで新たな分断と再編が進行しているのではないだろうか。

ネット空間を含む新たな地政を捉えている事例として、ピピロッティ・リストの活動を考えてみたい。日本では最近、「ピピロッティ・リスト:Your Eye Is My Island -あなたの眼はわたしの島-」展(2021年4月6日〜6月20日、京都国立近代美術館/8月7日〜10月17日、水戸芸術館)が開催され、注目を浴びた。その理由のひとつに、展覧会場の設営を完全にリモートで行っただけでなく、鑑賞者による会場での撮影を全面的に容認する方針、さらには、展覧会の鑑賞体験を記録し再生する目的で360度のVR映像を制作し、京都国立近代美術館のウェブサイトで公開していることなどが挙げられる。とりわけ、リストが展覧会場での体験を二次的に公開することに寛大なのは、展覧会場での経験と拡散されるイメージから読み取る経験に、明らかな差異と必然性を感じているからだろう。興味深いのは、こうした近年のメディア環境への対応が、リストにとって理にかなっていると思われる点だ。リスト自身は人間の目を「血の通ったカメラ(blood-driven camera)」と呼び、映像装置を人間の視覚システムの模倣として捉えてきた。その取り組みは一貫して、消費されるイメージを人間の目と脳、手の側に引き寄せ、回復させる行為でもある。リストは、1980年代半ばから身体やセクシュアリティをめぐる個人的な記憶をモチーフとし、ビデオによる映像作品を手掛け、1990年代後半から自然との共生をテーマとした作品や、家具と映像の境界が溶け合っていくような没入型の映像体験を生かした作品を手掛けていく。これらのテーマと手法に通底するのは、パブリックでもありプライベートでもある場を立ち上げ、その境界を鑑賞者自身が踏み越えて他者を想像する経験なのである。

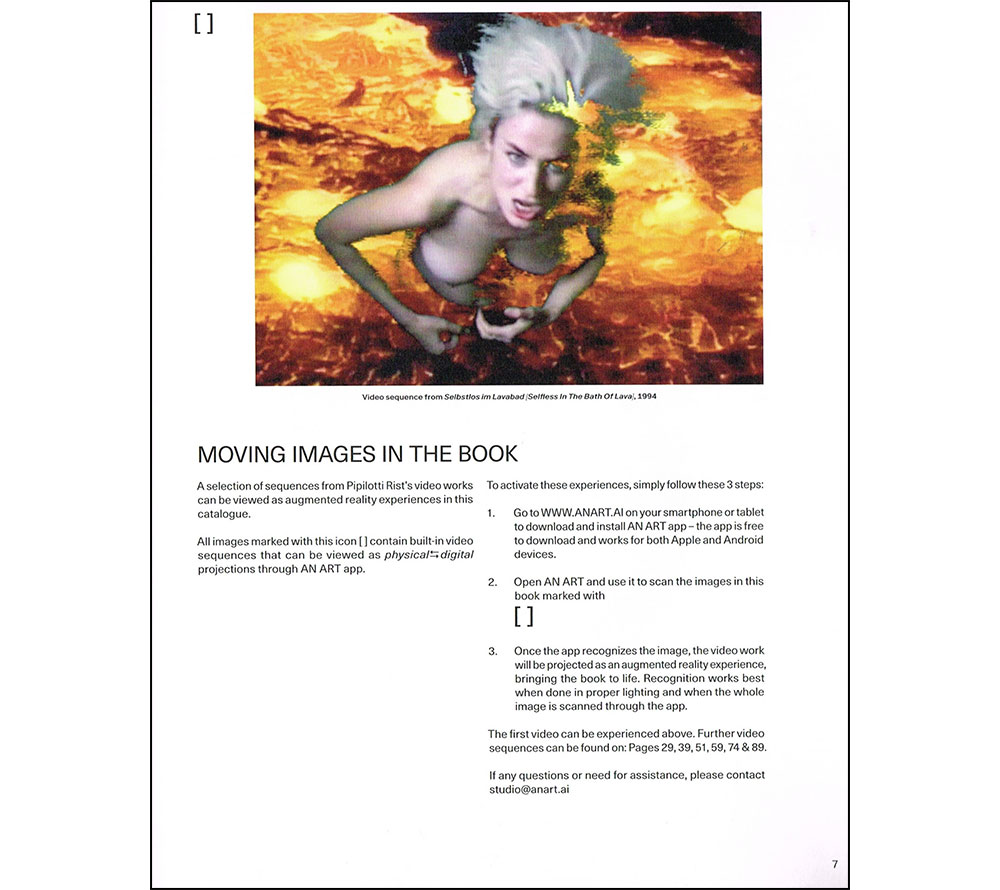

その意味で、リストの関心は、美術館を越えて、都市空間において最も効果的に発揮されているとも言える。例えば、出品作品の《Open my Glade (Flatten)》(2000〜2017年)は本来、ビジネス改良地区(BID)運営組織、タイムズ・スクエア・アライアンスの委嘱により、パブリック・アート・プログラム「タイムズ・スクエア・アーツ」で制作された作品だ。この作品は、リストの顔にほどこされたメイクがガラスに押しつけられて崩れていくさまが映し出されるが、鑑賞者にはつくられたイメージが崩れていく様子を直視しながらそこから解放されていくような清々しさをもたらす。タイムズ・スクエアでは動画広告と並置され、商業空間に突然リストの顔が大きく映し出され、注目を集めた。街をゆく人々に、商業的につくられた女性像への抵抗やそこからの解放を感じさせたに違いない。このほかにも、リストは2019年にルイジアナ近代美術館で開催された「Pipilotti Rist. Åbn min lysning (Open My Glade)」展のカタログで、ARシステムへのリンク先を掲載し、鑑賞者が各自の好きな場所に配置し、映像作品を再生できるようにする試みを行っている。

「Pipilotti Rist. Åbn min lysning (Open My Glade)」展カタログ表紙

「Pipilotti Rist. Åbn min lysning (Open My Glade)」展カタログ表紙

同カタログ7ページ、ARシステムへのアクセス方法

同カタログ7ページ、ARシステムへのアクセス方法

リストは、こうしたメディアの再配置を通して、硬直化した関係性を揺るがし、芸術体験を基盤に、都市の新たな地政をつくり出そうとしているように思えるのだ。

既存のプラットフォームを読み替える 「共集性」の再編

コロナ禍を経て、改めてアートシーンを振り返ると、時間や距離への認識が変わり、場の共有だけでなく、時間の共有を問うことができるようになったように思われる。それに伴い、「参加」の意味も変化しつつあるのではないだろうか。

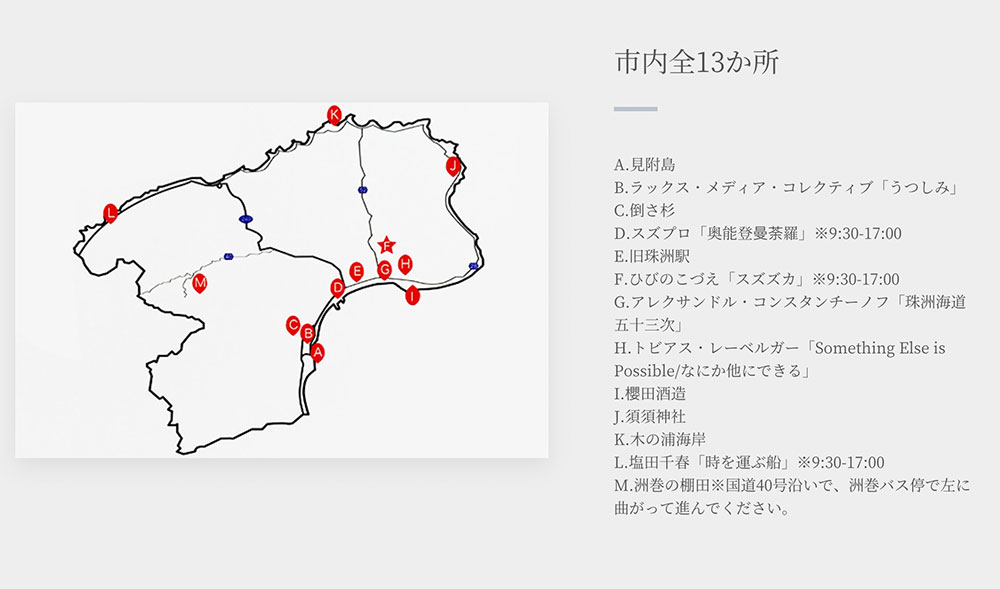

筆者にとって時間の共有を意識するきっかけとなったのは、「奥能登国際芸術祭2020+」(2021年)での経験であった(註3)。石川県珠洲市全域を会場として開催されるこの芸術祭は、2020年に第2回を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で延期を余儀なくされた。その出品作家の一人、ひびのこづえは、移動の制限があるなかで人の集まるパフォーマンスに代わる方法を模索していたが、2021年の秋に「珠洲とつながる×藤村港平×ひびのこづえ」を発表した。このパフォーマンスは、市内の全13カ所でQRコードにスマートフォンをかざすと、かつてその場所を舞台に、ひびのが制作した衣装をまとい、藤村が踊った映像が再生される。

ひびのこづえ×スズズカ2021「珠洲とつながる×藤村港平×ひびのこづえ」

ひびのこづえ×スズズカ2021「珠洲とつながる×藤村港平×ひびのこづえ」

パフォーマー、撮影、編集:藤村港平/衣装:ひびのこづえ

市内13カ所の見取り図(奥能登国際芸術祭公式ウェブサイトより引用)

その映像はARシステムとリンクしており、鑑賞者は現地の風景と重ね合わせて鑑賞することができるようになっているのだ。それは、その場に同時に集まることはできなくても、スマートフォン越しに、確かにその場であったことを想像し思いを巡らせる経験であった。

「珠洲とつながる ひびのこづえ×藤村港平×塩田千春「時を運ぶ船」2017」QRコード

「珠洲とつながる ひびのこづえ×藤村港平×塩田千春「時を運ぶ船」2017」QRコード

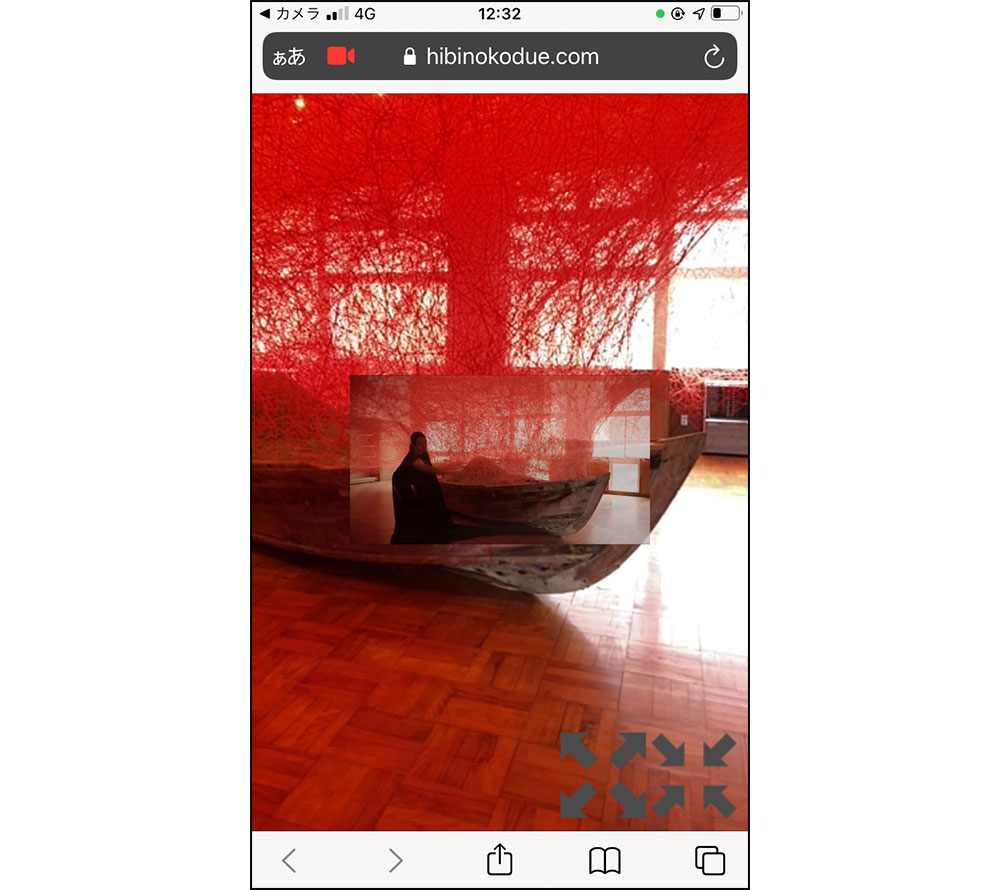

「珠洲とつながる×ひびのこづえ×藤村港平」塩田千春「時を運ぶ船」と重ね合わせて鑑賞する様子(筆者撮影)

「珠洲とつながる×ひびのこづえ×藤村港平」塩田千春「時を運ぶ船」と重ね合わせて鑑賞する様子(筆者撮影)

この作品の仕掛けもさることながら、作品を追って各所を訪ねた筆者は、次第にいろいろなことに気づきはじめた。そもそも、奥能登国際芸術祭の会場の多くは、廃線になった駅や線路、廃校になった小学校などを利用しているのだが、ひびのの作品はそうした場所をつなぐ動線としても機能しているのだ。この動線に沿って、かつてにぎわっていたであろう公共空間や作家による作品、町中の商店、観光名所などを巡り、出会った人々や風景の背後にある時間の層を想像せずにはいられなかった。

「珠洲とつながる×ひびのこづえ×藤村港平」見附島と重ね合わせて鑑賞する様子(筆者撮影)

「珠洲とつながる×ひびのこづえ×藤村港平」見附島と重ね合わせて鑑賞する様子(筆者撮影)

演劇理論研究者の岩城京子は、シンポジウム「メディア表現学会(仮称)オンラインにおける表現とプラットフォームを「共集性」から考える」(2021年7月22日、情報科学芸術大学院大学)において、ティム・エッチェルスの発言「Watching the best theatre and performance, we are together and alone」を引き、演劇の鑑賞体験において、身体的な没入感、集団性と批評性に引き裂かれる状態が演劇の「共集性(assembly)」であると述べている(註4)。筆者自身、コロナ禍の芸術体験において岩城のこの言葉を何度も思い起こすこととなった。珠洲での経験は、ともすれば没入感や集団性を帯びる旅の経験から身を反らして、近い未来の私たちの日常を考える契機となるのではないだろうか。

(脚注)

*1

「envelope as a door」の詳細は以下の通り。

vol.1 藤本由紀夫「星の読書-word search puzzle- vol.1 26 philosophical toys」(2020年5月13日〜)

vol.2 寺田就子「いまの空は、」(2020年6月6日〜)

vol.3 大岩オスカール「Shadow Cat × Light Rabbit」(2020年6月20日〜)

vol.4 木村彩子「garden 01- 05」「park 01- 05」(2020年9月12日〜)

vol.5 金田実生「夜と昼のできごと」(2020年9月12日〜)

vol.6 寺田就子「だれかが封を切る」(2020年10月31日〜)

vol.7 植村宏木「景色を掬う」(2020年11月28日〜)

vol.8 中村眞美子「風の譜」(2020年11月28日〜)

vol.9 藤本由紀夫「comet」(2020年12月19日〜)

*2

「精神生理学研究所」は、1969年から1970年にかけて、稲憲一郎、竹田潔、島村清治の呼びかけによって行われた表現活動。研究所と呼ばれた拠点を郵送によって結ぶメール・アートとしての側面と、ゼロックスなどの複製技術によりパフォーマンスを記録し、独自の表現媒体を構想した点に特徴がある。「精神生理学研究所」の活動については、稲憲一郎旧蔵「精神生理学研究所」関係資料として国立新美術館(https://www.nact.jp/art-library/archive/collectingarchive/)に所蔵されているほか、「美術資料をめぐる回想 稲憲一郎氏に聞くー「精神生理学研究所」(1969-70年)を中心に」および拙稿「「精神生理学研究所」—メディア論としての作家表現」『国立新美術館研究紀要』第4号(318-332ページ、108-119ページ)を参照。

*3

「奥能登国際芸術祭2020+」については、松井茂「さびしみつつ新しむ──松井茂評「奥能登国際芸術祭2020+」の場所と芸術とそれをめぐる人々」「ウェブ版美術手帖」(2022年2月10日)を参照。

https://bijutsutecho.com/magazine/review/25139

*4

「共集性」については『表象』(特集:配信の政治――ライヴとライフのメディア)15号(月曜社、2021年)所収の座談会「オンライン演劇は可能か 実践と理論から考えてみる」(21-50ページ)を参照。

※URLは2022年2月16日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- オンライン美術展の行方第1回 コロナ禍での日本のオンライン展の変遷2021年9月17日 更新

- 第24回文化庁メディア芸術祭 「分野横断トーク「コロナ禍にこそ振り返るメディア芸術表現の現在」」レポート2021年12月17日 更新