「ライトノベル」というジャンルはここ20年でますます拡大しているが、その特徴として欠かせないもののひとつがイラストレーションではないだろうか。そんなライトノベルの表紙イラストレーションの系譜をたどっていく本コラム。前編では、ライトノベルの起源と目されることも多いジュブナイル小説をはじめとした小説が、マンガ・アニメと接近していく過程を追う。

天野喜孝による『グインサーガ 20 サリアの娘』(栗本薫著、早川書房、1985年)の装丁画

天野喜孝による『グインサーガ 20 サリアの娘』(栗本薫著、早川書房、1985年)の装丁画

天野喜孝『天野喜孝 想像を超えた世界』パイインターナショナル、2014年

ライトノベルの源流・ソノラマ文庫

ライトノベルに関するまとまった批評的言説としては比較的初期のものである『ライトノベル「超」入門』(ソフトバンククリエイティブ、2006年)において、著者である新城カズマは、狭義のライトノベルの確立を、1980年代の終わりごろに創刊された、角川スニーカー文庫と富士見ファンタジア文庫に求めている。そして、ここにおいて興味深いのは、その特徴を「マンガ/アニメっぽいイラストを意識的かつ大量に駆使した(註1)」ものであるとし、ライトノベルにおけるイラスト、つまりイラストレーションの存在を重視しているという点である。

もちろんこうした文芸作品としての内容に踏み込まない、表層的なジャンル規定は、大橋崇行をはじめとした研究者によってすでに部分的にアップデートされているものではあるが、現在までのライトノベル研究や批評、ジャーナリズムにおいても、イラストレーションの存在は軽んじられているわけではない。その傍証として、2004年以降基本的に年に1度のペースで、その年のライトノベル作品を一般投票も踏まえ顕彰する『このライトノベルがすごい!』(宝島社)では、2008年版から作品部門などに加え、イラストレーター部門が新設され、継続していることを挙げてもいいだろう。このコラムではそうしたライトノベル、およびその隣接ジャンルにおいて一定の関心が注がれてきたイラストレーションを主題に据え、歴史を振り返りながら、それらの表紙を飾ってきたイラストレーションをピックアップしていこうと思う。

ライトノベルとは、その言葉がパソコン通信を介し一部で使われはじめる1990年代初頭以前からあるジュブナイル小説、SF小説、ファンタジー小説といった複数の起源を持つ小説であり、マンガ、日本の商業的なアニメーション(アニメ)、ゲーム、同人誌文化とも近しい位置にある「複合的な文化現象」だ(註2)。このような背景を鑑み、まずはライトノベルの源流としてよく位置づけられるソノラマ文庫について取り上げてみよう。1975年に創刊されたソノラマ文庫は、朝日ソノラマから発売されていたジュブナイル小説のレーベルだ。ジュブナイルとは青年期を表す英語であり、1970年代において、すでに青少年に向けて書かれた小説をジュブナイル小説と通称することはある程度定着していた。

ソノラマ文庫がライトノベルの先駆として位置づけられやすいのは、次の2つの理由がある。まずひとつには、『宇宙戦艦ヤマト』(1974~1975年)をはじめとしたアニメ作品のノベライズがあったことであり、もうひとつには、表紙にセル画的な、アニメのような絵が用いられているケースもあったことである(註3)。このような点が現在のライトノベルを引き継いでいる部分でもあるが、表紙を担当する描き手として、アニメ業界から安彦良和が起用されていたということにも触れておきたい。安彦がソノラマ文庫を手掛けたのは1977年に刊行が開始された高千穂遙の「クラッシャージョウ」シリーズにおいてである。当時アニメのデザイン会社を運営していた高千穂は同作のスペース・オペラの世界観にマッチすると直観し、アニメーターである安彦をくどき落とした。当時のジュブナイル小説の表紙はマンガ・アニメ的な画風ではなく、写実的な形態、陰影に基づいたものが比較的多かった(註4)。『クラッシャージョウ』はアニメ映画化もされるなどの展開を見せたが、本コラムの興味から言い添えておきたいのは、従来の写実性や、絵画的な筆触を魅力としてきたソノラマ文庫の表紙に、アニメ的な造形性をベースにしたものが採用され、一定の成功を収めたことである(図1)。

図1 高千穂遙『クラッシャージョウ 連帯惑星ピザンの危機』朝日ソノラマ、1977年[装画・安彦良和]

図1 高千穂遙『クラッシャージョウ 連帯惑星ピザンの危機』朝日ソノラマ、1977年[装画・安彦良和]

小説とアニメ・マンガとの関係

ソノラマ文庫とアニメとの関係についていえば、1983年には菊地秀行による「吸血鬼ハンターD」シリーズにアニメのキャラクターデザイン等で活躍してきた天野喜孝が担当するなど断続的なつながりがあったが、そのような流れがさらに現在のライトノベルに近い傾向として可視化されてきたのが、1986年である。その例として、アニメ雑誌「Newtype」の5月号に掲載された「ノベルズ畑でアニメがとれた!!」という記事の内容を確認したい。「最近、本屋さんの文庫本コーナーを見るとはなしに見ていると、アニメーターさんやマンガ家さんの絵のついたカバーを多く見かけるようになりました(註5)」という書き出しにあるように、先ほどソノラマ文庫で見たアニメ(およびマンガ)の関係性がより強固になっている印象がここからはうかがえるだろう。この理由として同記事では、すでに取り上げた安彦の『クラッシャージョウ』での仕事に代表されるアニメから小説へという流れだけではなく、『カムイの剣』(立風書房、1970年)といった小説がアニメ化されるという双方向の流れが両者を近づけていると指摘する。記事の後半ではアニメーター、小説家、編集者たちが小説におけるイラストレーションの役割や重要性を各々の立場から語っており、またアニメージュ文庫の担当者は、アニメ関連の文庫が中心なこともあり、そもそものターゲットがアニメファンであることがアニメーターを起用する理由だと述べ、そこからは市場的な要請が絡んでいたことも垣間見えるだろう。「Newtype」の記事で取り上げられた作家はすでに言及を行った高千穂に加え、鳴海丈、藤川桂介など、ジュブナイル小説ではよく主題として選ばれるSFやファンタジーを手掛ける人物であった。よって、同記事で紹介されている角川文庫、ハヤカワSF文庫は、先述したソノラマ文庫の系譜の延長線上にあるものであるといってもいいだろう。

また、合わせて指摘しておかなければならないのは、この記事には1976年に創刊され、現在も続く少女小説レーベルであるコバルト文庫で執筆をしていた新井素子への取材も掲載されていることである。少女小説については主題から外れるためこのコラムでは詳しくは述べないが、1981年に刊行が開始された新井の「星へ行く船」シリーズの表紙と挿絵は竹宮惠子が手掛けており、コバルト文庫においてマンガ家の起用は珍しいことではなく、『エースをねらえ!』(1973~1975年・1978~1980年「週刊マーガレット」連載)、『宇宙戦艦ヤマト』などマンガやアニメのノベライズも出版されていた。

つまり、同記事から見えてくるのは、1980年代後半の少年と少女が好む小説に、アニメ的、あるいはそれに類したマンガ的なイメージの使用が目立つようになっていったということなのである。

このように小説の表紙として影響力を増してきたアニメ的、マンガ的イラストレーションであるが、そのような状況を象徴するのが、「Newtype」の記事の直後、1986年8月に展開された角川文庫の「書下ろし・オリジナルファンタジーフェア」(図2)である。これについては山中智省が詳しい調査を行っており、当時の広告を見ると、フェアの独自のキャンペーンとしてイラストレーターたちのポスタープレゼント、テレホンカード発売、原画展とサイン会開催とイラストレーションに関連した企画が多数行われていることがわかる。参加したのは天野喜孝、高田明美、出渕裕、安彦良和、美樹本晴彦らであり、ここでもアニメーターやアニメ業界と関わりのあった人物の起用は目立っている。

図2 「書下ろし・オリジナルファンタジーフェア」チラシ

図2 「書下ろし・オリジナルファンタジーフェア」チラシ

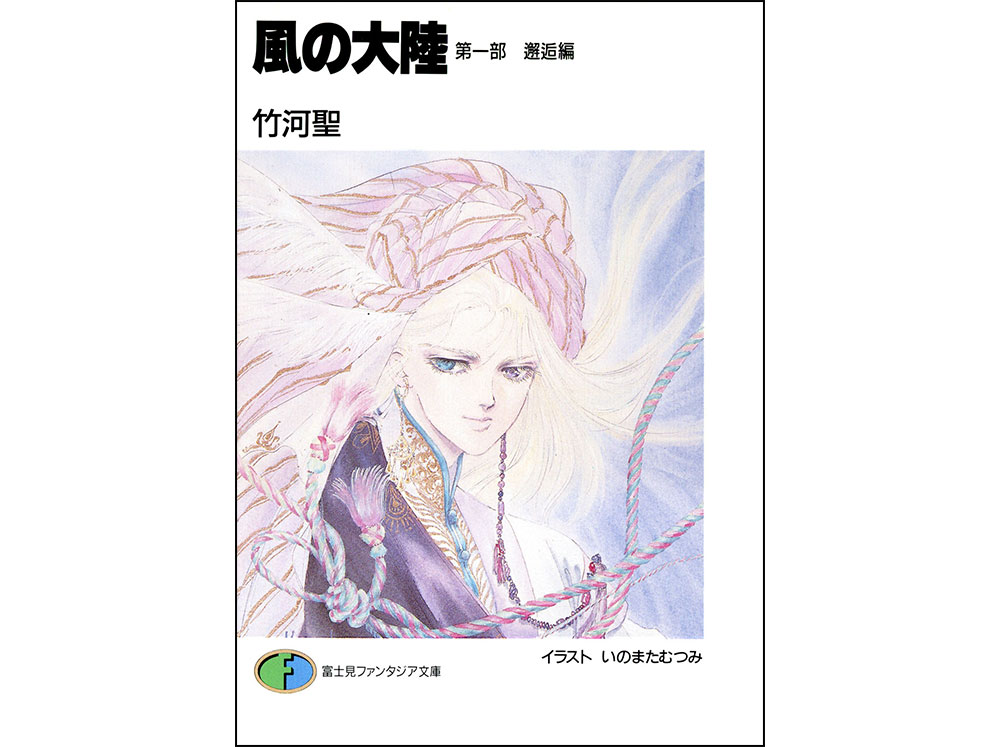

しかしこうしたライトノベルへと連なる青少年向けの小説と、マンガ・アニメの接近は、実際の表紙を見ると、そこまで近いものには感じられないだろう。なぜならこれらの表紙イラストレーションは、たしかにアニメに近いキャラクター造形をしてはいるが、陰影はいわゆるセルアニメのような、グラデーションのない、面的に塗り分けられたものではなく、自然な陰影が施されていたり、透明感のある水彩タッチで描かれていることもあるからだ(図3)。だがこうした状況も、1990年代を前後するころにひとつの変化がおとずれる。その象徴として新城カズマは雑誌「ドラゴンマガジン」で1989年に連載を開始した『スレイヤーズ』(神坂一著)の影響を挙げている。「ドラゴンマガジン」は創刊当初こそアイドルを表紙で取り上げるなど模索が続いていたが、徐々にセルアニメのような表紙を採用するようになり、小説とマンガが掲載されている雑誌にもかかわらず、アニメ雑誌のような雰囲気を強めていった雑誌だった。連載作品のアニメ化などメディアミックスにも積極的であり、そのような路線の代表として、『スレイヤーズ』をここでは取り上げたい。なぜなら同作のイラストレーションを担当しているあらいずみるいは、その仕事を簡略化された面の分割によって完成させており、マンガやアニメの絵柄に近いスタイルで描いていたからである(図4)。『スレイヤーズ』は挿絵でもマンガのようなコマ割りを行うなど、それ自体がメディアミックス的でもあるような、複数のメディア形式を内包した作品だった。このころのライトノベルのイラストレーションの変化について、新城は次のような表現で「当時のイラスト表現の大変動期をざっくり(註6)」と要約する。

「『スレイヤーズ!』以前=安彦良和に代表される、アニメ絵+非アニメ塗り」

「『スレイヤーズ!』以後=あらいずみるいに代表される、アニメ絵+アニメ塗り」(註7)

図3 竹河聖『風の大陸 第一部 邂逅編』富士見書房、1988年[装画・いのまたむつみ]

図3 竹河聖『風の大陸 第一部 邂逅編』富士見書房、1988年[装画・いのまたむつみ]

図4 神坂一『スレイヤーズ 3 サイラーグの妖魔』富士見書房、1991年[装画・あらいずみるい]

図4 神坂一『スレイヤーズ 3 サイラーグの妖魔』富士見書房、1991年[装画・あらいずみるい]

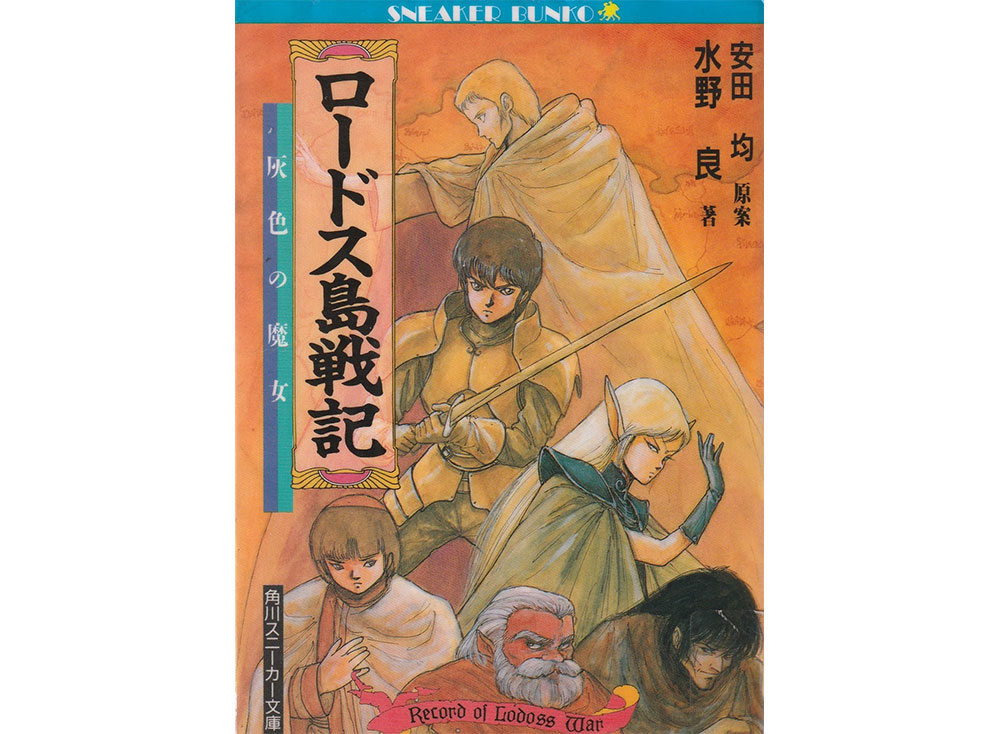

このように、青少年向けの小説がライトノベルへと引き継がれていくなかで起こった事態を、新城は「アニメ絵」という共通点でくくりつつも、その着彩様式において、陰影をグラデーションで表現する「非アニメ塗り」、つまり(ある種)自然主義的な絵画の描法と、陰影を簡略化された面的な分割で表現する「アニメ塗り」がライトノベルのイラストレーションとして台頭したことを指摘しているのである。このような歴史観は新城ほど明確ではないものの、矢崎洋平も同じ方向性の見解を示しており(註8)、ライトノベルの言説において一定の共通認識になっていると思われる。しかし新城も「ざっくり」と形容するように、少なくとも本コラムが主題とするライトノベルの表紙についていえば、決定的な変化をもたらしたものではないだろう。『スレイヤーズ』の表紙を見ればわかるように、それはあくまでも「アニメに近い」という印象にとどまっているし、それは同作とほぼ同時期のもうひとつのヒット作である出渕裕がイラストレーションを描く『ロードス島戦記』(水野良著)の表紙(図5)でも同様だ。時代は下るが2000年代後半には、野村美月「“文学少女”」シリーズの表紙を担当した竹岡美穂のような透明感あるイラストレーションが『このライトノベルがすごい!』でも高い評価を得ており、「アニメ塗り」以外のライトノベルの表紙は駆逐されてしまったわけではない。

図5 水野良、安田均原案『ロードス島戦記 灰色の魔女』角川書店、1988年[装画・出渕裕]

図5 水野良、安田均原案『ロードス島戦記 灰色の魔女』角川書店、1988年[装画・出渕裕]

アニメ的なイラストを表紙にした雑誌「ドラゴンマガジン」

しかし、それでもあえて新城の著書を引用したのは本コラムに、イラストレーションへの歴史的視点を導入したいからである。先の新城の引用はライトノベル周辺のイラストレーション一般に向けられたものであり、その立場からすると、新城の主張にも一定の妥当性を認める必要があるだろう。なぜなら当時の、つまりは1990年代前半に「アニメ塗り」のイラストレーションが使用されたのは小説の表紙だけではなく、雑誌「ドラゴンマガジン」を中心としたその他のメディアだったとも考えられるからである。特に「ドラゴンマガジン」は、1988年の創刊当初はアイドルを表紙にすることも多かったが、1990年代に入った頃から、セルアニメの質感、様式をほぼそのまま踏襲している号が多くなっていった(図6)。

図6 「ドラゴンマガジン」1990年4月号、富士見書房

図6 「ドラゴンマガジン」1990年4月号、富士見書房

なぜこのようなことが起こったかというと、当時月刊誌というサイクルで刊行されていた「ドラゴンマガジン」には、表紙やグラビアといったカラーのイラストレーションが毎号一定数必要だったのだが、すでにライトノベルのイラストレーションの供給源として重宝されていたアニメ関係者からそれを調達するには、ただでさえアニメの仕事があるため難しい。そこで効率を良くするためにとられた方法が、アニメ同様の分業制、つまり線画と仕上げ(着彩)の担当者を分けることだったのである(註9)。そしてさらに指摘すると、同誌にとってアニメ業界、またはマンガ業界は、単なるイラストレーションの発注先ではなかったことも見逃せない。メディアミックス志向の「ドラゴンマガジン」は、すでにアニメ化されていた「機動警察パトレイバー」シリーズのノベライズや、アニメーターの結城信輝によるマンガ、当時アニメ・マンガ・ゲームと多方面で活躍していた麻宮騎亜の特集など積極的に小説以外のジャンルとの関連性を意識させるような編集を行っていた。

麻宮もそうであるが、この時代にライトノベルのイラストレーションを担当していた人物に共通しているのが、マンガを描いていたり、アニメの各種デザインと並行してイラストレーションを手掛けていることである。そのような傾向の代表的な人物としては、伊東岳彦や出渕裕といった存在があげられるだろう。『スレイヤーズ』のあらいずみるいも、もともとはマンガ家としてのデビューのほうが先だ。もちろん末弥純や弘司のように、イラストレーションを中心に活動する描き手も存在感を示していたが、イラストレーションのアニメへの様式的な接近は、結果的にイラストレーターの活動場所をより自由にし、描き手たちは複数のメディアで展開される物語世界の説得力を担保するイメージを提供していた。こうした専業のイラストレーターではない描き手の活動も、この時代のイラストレーションを語る際には見逃すことのできない要素である。

これら1990年代前半の一連の動向が示唆するのは、1970年代から続く少年少女向け小説とアニメ/マンガの結びつきが、「ドラゴンマガジン」やその周辺に形成されつつあったライトノベルの確立に伴い、ひとつの産業構造として確立したということである。また、こうした異業種との関わりによってスタイルとしての「アニメ塗り」が台頭したという事実は、イラストレーションの歴史にとってもエポックな出来事として認識すべきだろう。

(脚注)

*1

新城カズマ『ライトノベル「超」入門』ソフトバンククリエイティブ、2006年、85ページ

*2

一柳廣孝「はじめに」、一柳廣孝・久米依子編著『ライトノベル研究序説』青弓社、2009年、13ページ

*3

大橋崇行『ライトノベルから見た少女/少年小説史 現代日本の物語文化を見直すために』笠間書院、2014年、184ページ

*4

ソノラマ文庫ではないが、マンガ家が表紙を手掛けた例としては、同じ朝日ソノラマが版元のサンヤングシリーズに永井豪が『超革命的中学生集団』(平井和正著、1971年)の表紙を描いている。数は少ないと思われるが、1970年代のジュブナイル小説においてもアニメーターの起用と同様に、マンガ家の起用もあったことを付け加えておく。

*5

「ノベルズ畑でアニメがとれた!!」、「Newtype」1986年5月号、角川書店、43ページ

*8

矢崎洋平「イラスト」、一柳廣孝・久米依子編著『ライトノベル研究序説』青弓社、2009年、99ページ

(参考資料)

鳥兎沼佳代『コバルト文庫40年カタログ コバルト文庫創刊40年公式カタログ』集英社、2017年

大橋崇行『ライトノベルから見た少女/少年小説史 現代日本の物語文化を見直すために』笠間書院、2014年

大橋博之『SF挿絵画家の時代』本の雑誌社、2012年

大橋博之『少年少女 SF昭和美術館 表紙で見るジュヴナイルSFの世界』平凡社、2013年

山中智省『ライトノベル史入門 『ドラゴンマガジン』創刊物語――狼煙を上げた先駆者たち』勉誠出版、2018年

『このライトノベルがすごい! 2009』宝島社、2008年

あわせて読みたい記事

- 広告マンガ論「読ませる」ことと「見せる」こと(前編)2021年1月5日 更新

- 35年の軌跡をたどる『美樹本晴彦キャラクターワークス』2019年1月17日 更新