これまで「越境」をテーマに、多様な切り口でグラフィックノベルを紹介してきた本連載。最終回の今回は、旅をテーマにした作品を取り上げる。日本ではエッセイマンガをはじめとしたジャンルでみられるが、グラフィックノベルでは社会的な視線をもって描かれたものも存在する。ここではグローバルなマンガ制作の比喩とでも言うべき幻想的な旅から出発し、自伝的な旅を経て、その延長上にあるコミック・ジャーナリズムまで、旅を描いたさまざまなグラフィックノベルを取り上げる。

『旅』表紙

『旅』表紙

ボードァン『旅』

『旅』(ボードァン作、Takako Hasegawa訳、講談社、1995年)というマンガがある。主人公はパリに住む妻子あるサラリーマンのシモン。ある日突然、彼の頭が開いてしまう……。と言われてもポカンとしてしまうほかないだろうが、日頃のストレスのせいか、シモンの頭が文字通り開き、そこから思考や感情が漏れ出て具現化し、周囲の風景と混ざり合ってしまうのだ(この辺りのマンガならではの融通無碍な表現は必見!)。いたたまれなくなった彼は、家族も仕事も投げうって、どこへ行くとも知れない列車に飛び乗る。妻子を捨ててぶらり一人旅とはずいぶん身勝手な話だが、人生を折り返した中年の筆者としては、すべてを放り出してどこか別の場所で一からやり直したい気持ちはわからなくもない。やがて彼は見知らぬ土地でさまざまな人と出会い、世界を放浪し、それまでの彼とはまったく異なる生活を送ることになる。物語の終盤、パリに戻ってきたシモンの頭はきちんと閉じている。旅を経て、彼は本来の自分を取り戻すことができたらしい。

『旅』の作者ボードァンはフランス人バンド・デシネ作家だが、実はこの作品は日本のマンガである。日本の週刊マンガ誌「モーニング」の1993年3号から1994年25号にかけて全7回連載され、1995年の6月に単行本として出版されたのだ。今をさかのぼること30年近く前、1980年代末から1990年代後半にかけて、「モーニング」は世界中の有名無名の作家のオリジナル作品を掲載した(註1)。なかには長編として連載され、単行本化されたものもあり、『旅』もそうした作品のひとつだったというわけだ。

この連載の第4回で、2018年に目についた「国境なきマンガ」を紹介したが、『旅』をはじめとする「モーニング」の一連のマンガは、20年以上も前に現れた先駆的な「国境なきマンガ」の一例だったといっていい。この『旅』という作品に関していえば、日本の編集者とフランスの作家が出会い、フランスで作品が描かれ、遥か遠く離れた日本の雑誌に連載され、単行本化され、その後逆輸入される形でフランスでも出版された。改めて振り返ってみると、この作品の出版過程そのものが「旅」に似ている。

旅するグラフィックノベル

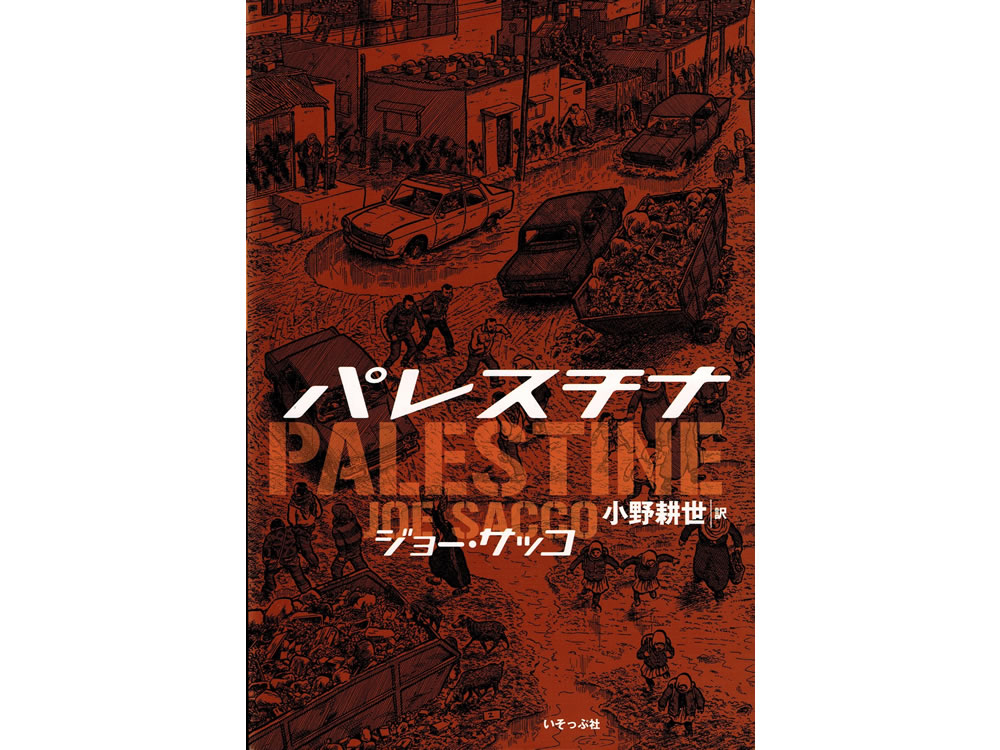

頭が開きっぱなしになってしまうという虚実入り乱れたシモンの旅は普通の人間にはなかなか味わいえないマンガならではの特別な旅だが、旅が人生の転機となること自体は決して珍しいことではない。誰にでも語るに値する旅をする可能性がある。作者が実際に体験したことや作者の身の回りの出来事を描くことも多い自伝的グラフィックノベル(註2)では、しばしばそんな旅が取り上げられる。邦訳された作品をザッと見渡しただけでも、ジョー・サッコ『パレスチナ』(小野耕世訳、いそっぷ社、2007年)、マルジャン・サトラピ『ペルセポリス』(全2巻、園田恵子訳、バジリコ、2005年)、ギィ・ドゥリール『マンガ平壌 あるアニメーターの北朝鮮出張記』(檜垣嗣子訳、明石書店、2006年)、エマニュエル・ルパージュ『チェルノブイリの春』(大西愛子訳、明石書店、2014年)、フロラン・シャヴエ『東京散歩』(山本知子・石田みゆ訳、飛鳥新社、2012年)などをあげることができる。いわゆる“自伝”ではないが、エマニュエル・ギベール『アランの戦争 アラン・イングラム・コープの回想録』(野田謙介訳、国書刊行会、2011年)とエマニュエル・ギベール『フォトグラフ』(ディディエ・ルフェーブル原案・写真、フレデリック・ルメルシエ構成・彩色、大西愛子訳、小学館集英社プロダクション、2014年)(註3)も亜種としてここに加えてもいいだろう。

現実の旅にも日帰りの温泉旅行から何年にもわたる世界放浪の旅までいろいろあるように、グラフィックノベルの旅もまた実に多種多様である。例えば『ペルセポリス』では、主人公でも語り手でもあるマルジことマルジャン・サトラピが、動乱のイランを逃れ、一人異文化のヨーロッパを旅する。『アランの戦争』では、第二次世界大戦をきっかけにヨーロッパに魅了された一アメリカ人兵士アランの、アメリカ‐ヨーロッパを股にかけた半世紀にも及ぶ長い人生という旅がひもとかれ、『チェルノブイリの春』では、思うように絵を描けなくなった作家本人がチェルノブイリを訪れることで自己回復を果たす過程が描かれる。かと思えば、カナダ人ディレクターがアニメの仕事の監修のために北朝鮮を訪れ、その不思議の国ぶりを堪能する『マンガ平壌』の旅や、恋人について東京を訪れたフランス人男性作家が、日中恋人が働いているうちに散策し、普通の旅行者にはなかなか見ることができないディープな東京を知る『東京散歩』のような旅もある。

主人公(しばしば作者自身である)は旅という越境的な行為を通じて、新しいものの見方を身につけ、成長し、たいていの場合、元いた場所に戻っていく。

『マンガ平壌』表紙

『マンガ平壌』表紙

コミック・ジャーナリズム

これらの作品に近いテイストのものは、しばしば日本のエッセイマンガの中に見受けられるが、日本のマンガではなかなかお目にかかれないものに「コミック・ジャーナリズム(comics journalism)」がある。「グラフィックジャーナリズム(graphic journalism)」と呼ばれることもあるらしいし、日本語では「コミックス・ジャーナリズム」と表記されることもあるが、アラン・グリースンの記事「行動する作家たち 『コミック・ジャーナリズム』の誕生」(註4)に倣って、ここでは「コミック・ジャーナリズム」を採用することにしよう。

アラン・グリースンによれば、コミック・ジャーナリズムはもともと「コミックについてのジャーナリズム」という意味で使われてきたが、1990年代半ば以降、主にアメリカ人作家ジョー・サッコの活躍を通じて、「マンガ形式のルポルタージュ的な物語」として注目を浴びることになる。

ジョー・サッコの名を世界に知らしめることになった作品が、邦訳もある『パレスチナ』である。第一次インティファーダ(1987~1993年。イスラエルのパレスチナ占領に対するパレスチナ人の民衆蜂起)のさなか、とはいえ状況がある程度落ち着いた1991年から1992年にまたがる2カ月間、サッコはパレスチナに滞在し、その体験をコミックスにまとめ、1993年から1995年にかけて9冊のコミックブックの形で出版した。彼はパレスチナ自治区と呼ばれるヨルダン川西岸地区、ガザ地区、東エルサレムのさまざまな場所を訪れ、現地の張りつめた空気を存分に吸い、さまざまな立場のパレスチナ人(と一部のイスラエル人)に話を聞いてまわる。第一次インティファーダも終盤に差し掛かり、激しい戦闘が行われることはほとんどないが、人々が語る体験談はすさまじい。ジャーナリストとしての正義感と功名心に駆られパレスチナに取材旅行にやってきたはずのサッコ本人が、延々と続くパレスチナ人たちのうらみつらみや生活の不便さにうんざりしていく姿が印象的である。ジョー・サッコが描くパレスチナの状況には泥沼という言葉がふさわしい。ページを埋め尽くす勢いの文字や暑苦しい作画、歪んだパースがその泥沼的状況を擬態しているようだ。作者は本書のあちこちで、自ら足を踏み込んだそんな状況に怨嗟の声をあげるが、それが本書に独特のリアリティを与えている。

『パレスチナ』表紙

『パレスチナ』表紙

アラン・グリースンは2003年に書かれた上述の記事のなかで、上質なコミック・ジャーナリズムが少ないことを嘆いているが、それから15年以上経った現在では、ジョー・サッコが蒔いた種が世界のあちこちで着実に芽吹いている印象を受ける。この場ではごく一部しか紹介できないが、例えばパレスチナ・イスラエル問題であれば、2010年にアメリカのユダヤ系女性作家サラ・グリデンが『60日以内でイスラエルを理解する方法(How to Understand Israel in 60 Days or Less)』(註5)という作品を出版している。ユダヤ系であれば渡航費・滞在費不要でイスラエルを訪れることができるというツアーを利用して、訪れたことはないがどちらかといえばネガティブな印象を抱いているイスラエルという国を、作者が実際に訪れてみるという作品だ。Comic StreetにCJ・スズキによるレビューがあるので、そちらをぜひ読んでみていただきたい。また、翌2011年には先ほど『マンガ平壌 あるアニメーターの北朝鮮出張記』を紹介したカナダのケベック出身のバンド・デシネ作家ギィ・ドゥリールが、『エルサレム時評(Chroniques de Jérusalem)』(註6)を出版している。この作品については筆者が以前BDfile(ベデフィル)というサイトでレビューを書いている。旅行記とコミック・ジャーナリズムの中間にあるような作品だが、あくまで異邦人としてエルサレムを観察しつつ、何気ない語り口からエルサレムという都市の異質さを透かして見せる手際が見事である。

なお、フランス語圏には、ギィ・ドゥリール以外にもコミック・ジャーナリズム的な作品を発表する作家が多くいて、コミック・ジャーナリズムがすっかり定着している印象がある。2013年には、時事問題をバンド・デシネでルポルタージュする季刊誌『ルヴュ・デシネ(La Revue dessinée)』が創刊された。この雑誌は現在も継続中で、2019年9月には第25号が発売された。サイトによれば、目下、この冬に出版される第26号の制作中とのことである。

行く旅と帰る旅

日本のマンガに目を転じてみると、旅をテーマにした作品はそれこそ無数に存在している。明治時代初期に日本を訪れ、北日本を旅して『日本奥地紀行』を著したイギリス人旅行家イザベラ・バードを描いた佐々大河『ふしぎの国のバード』(既刊6巻、KADOKAWA、2015年~)、H・P・ラヴクラフトの小説を原作に、ミスカトニック大学の調査隊が南極大陸の調査旅行で遭遇した奇怪な体験を描いた田辺剛『狂気の山脈にて』(全4巻、KADOKAWA、2016~2017年)、西暦2063年の未来を舞台に惑星キャンプで遭難事故に巻き込まれた高校生たちのサバイバルを描いた篠原健太『彼方のアストラ』(全5巻、集英社、2016~2018年)……。パッと思いつく最近の話題作に限っても、これらの作品をあげることができる。きっとほかにもたくさんあることだろう。

個人的に特に好きな作品として、施川ユウキの『ヨルとネル』(秋田書店、2016年)と『銀河の死なない子供たちへ』(全2巻、KADOKAWA、2017~2018年)をあげておきたい。

『ヨルとネル』は、「普通の人間」だった過去を持つ身長約11cmのヨルとネルというふたりの「こびと」が、生体科学研究所から逃げ出し、安住の地を目指す姿を描いた作品。4コマをベースに物語を語っていて、形式的にもおもしろい。主人公のひとりヨルは、「全ての旅は逃亡だ」と断じている。実際、彼らは、特定危険実験生物として彼らを追う政府安全局の手を逃れつつ、人間たちが暮らす街をさまよいながら、逃避行を繰り広げる。当初、小学生男子の夏休みの楽しい冒険的な趣だったふたりの旅が、次第に悲壮な色合いを帯びていき、胸を打つ。施川はあとがきで、この作品を描くきっかけとして、マリー・ポムピュイ、ファビアン・ヴェルマン作、ケラスコエット画『かわいい闇』(拙訳、河出書房新社、2014年)の読書体験があったことを明かしていて、その点でも「越境」をテーマにしたこの連載で取り上げるにふさわしい作品だろう。

『ヨルとネル』が描くのが「こびと」たちの小さな(とはいえ、主人公たちにとっては過酷な)旅だとすれば、『銀河の死なない子供たちへ』は、それとは対極的な時間的にも空間的にも壮大な旅の物語である。物語の舞台は人類が滅びて久しい地球。地球上には今や、あるひとりの女性とその子どもであるマッキとπ(パイ)の姉弟、そして動物たちしか存在していない。女性と子どもたちは見た目こそ人間だが、実は不死者である。彼女たちは、傷つくことはあってもすぐに回復し、年をとることも姿かたちを変えることもなく、永遠の生を謳歌していた。ある日、マッキとπは、近くに宇宙船が不時着するのを目撃する。現場に到着したふたりの前に現われたのは、妊娠中の人間の女性だった。彼女は娘を産み落とすとこと切れる。こうしてマッキとπは、亡くなった母親の遺言によってミラと名づけられた赤ん坊を育てることになる。問題はミラが人間だということ。やがてミラは子どもの姿のままのマッキとπを差し置いて、成長の階段をのぼっていく。本書の大部分は地球上で展開するが、やがて物語はある旅立ちを描くことになる。『ヨルとネル』のような「逃亡」としての旅だとは言わないにしても、興味深いことにここで描かれる旅もまた、帰ることを前提としない「行く旅」である。

上述したように概して旅の物語は、主人公が行って帰ってくることが多いのではないかと思うが、施川作品のように、帰ることを前提としない旅というものがあっても不思議はない。そういえば、筆者が大好きな、いつか翻訳したいと思っているバンド・デシネにシリル・ペドロサ『ポルトガル(Portugal)』(註7)という作品があって、この作品は「旅立ったまま戻って来ることを忘れてしまうすべての人たちに」捧げられていた。

『ヨルとネル』表紙

『ヨルとネル』表紙

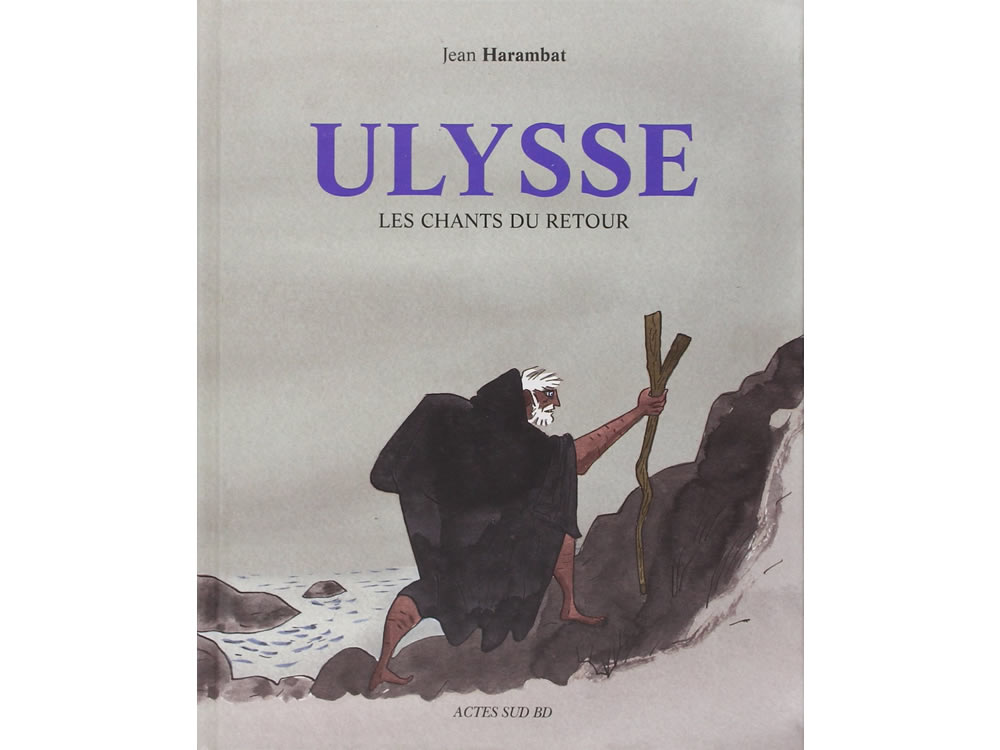

最期に、対照的に「帰る旅」を描いた未邦訳のバンド・デシネを紹介して、この文章をしめくくることにしよう。紹介するのは、ジャン・アランバ『ユリシーズ―帰還の歌(Ulysse, les chants du retour)』(註8)、ヨーロッパ最古の文学のひとつ『オデュッセイア』をベースにした作品である。なお、作品タイトルにある「Ulysse」は、『オデュッセイア』の主人公オデュッセウスのラテン語読みに基づくフランス語名。

『オデュッセイア』は、『イーリアス』と並んで古代ギリシャの詩人ホメロス作とされる叙事詩で、その成立は紀元前8世紀にさかのぼる。『イーリアス』が、トロイアの王子パリスによるスパルタ王妃ヘレネーの誘拐に端を発する10年間に及ぶトロイア戦争を描いているのに対し、『オデュッセイア』は、トロイア戦争に参戦したイタケの王オデュッセウスが、戦後さらに10年をかけて、艱難辛苦の末に故郷のイタケに帰還する様子を描く。つまり、元ネタの『オデュッセイア』が、そもそも「帰る旅」をめぐる物語なのである。

興味深いのは、この『ユリシーズ―帰還の歌』という作品が、『オデュッセイア』の単なるマンガ化ではない点。『オデュッセイア』とは異なり、『ユリシーズ―帰還の歌』は、オデュッセウスが故郷のイタケに帰り着いたところから始まるのだが、彼が段階を経て王位に返り咲く姿と並行して、現代のさまざまなエピソードが語られていく。そこで語られるのは、もちろん『オデュッセイア』の物語と直接間接に関わりのあることである。

こうして、古代ギリシャの専門家として有名な歴史学者・人類学者のジャン=ピエール・ヴェルナンや彼の孫でのちに第二次世界大戦期のレジスタンス活動の研究者となるジュリアン・ブラン、現在のイタケの図書館司書、イタリア出身の映画監督で『オデュッセイア』の映画化を夢見ているウベルト・パゾリーニ、ヘレニズムの専門家ジャクリーヌ・ド・ロミリ、イタリアの彫刻家ジャコモ・マンズー、「アラビアのロレンス」として知られ、『オデュッセイア』の英語の翻訳者でもあったイギリスの軍人・考古学者トーマス・エドワード・ロレンスなど、有名無名のさまざまな人たちが、この大昔の古典を現代に接続するエピソードを披露していくことになる。

オデュッセウスは、20年ものあいだ、故郷を不在にしていた。それでも、彼を待ち望む人々―妻のペーネロペーや息子のテーレマコス、豚飼いのエウマイオス、乳母のエウリュクレイア……―の尽力で、彼は再び自分の居場所を取り戻すことに成功する。この作品が教えてくれるのは、旅には出かけて帰ってくる当事者だけでなく、それを待つ人もいるということである。同じことが『オデュッセイア』という作品とこの作品で取り上げられる現代の人々の間にも言えるだろう。『オデュッセイア』を愛し、待望する彼らが、現代においてこの古典の居場所を作り出しているのである。もちろんオデュッセウスの旅と『オデュッセイア』という本の旅をバンド・デシネで語る本書『ユリシーズ―帰還の歌』もまた、その一端を担っているに違いない。

『ユリシーズ―帰還の歌』表紙

『ユリシーズ―帰還の歌』表紙

(脚注)

*1

この時期の「モーニング」については以下を参照のこと。原正人「1990年代『モーニング』の海外マンガ紹介」(『マンガ研究』vol.13、日本マンガ学会、2008年)、「『モーニング』の挑戦」(『はじめての人のためのバンド・デシネ徹底ガイド』玄光社、2013年)

*2

「グラフィックノベル」という言葉については第1回をお読みいただきたい

*3

『フォトグラフ』については「第3回 グラフィック・メディスン」でも紹介している。

https://mediag.bunka.go.jp/article/article-14194/

*4

『別冊・本とコンピュータ⑥アメリカンコミックス最前線』(トランスアート、2003年)所収

*5

Sarah Glidden, How to Understand Israel in 60 Days or Less, Vertigo, 2010

*6

Guy Delisle, Chroniques de Jérusalem, Delcourt, 2011

*7

Cyril Pedrosa, Portugal, Dupuis, 2011

*8

Jean Harambat, Ulysse, les chants du retour, Actes Sud, 2014

※URLは2019年12月6日にリンクを確認済み

| ◀ 第8回 |