2000年代後半から勃興した、コンピュータゲーム文化の新たな潮流「インディーゲーム」。日本では80年代から豊かな個人制作ゲーム文化として「同人ゲーム」「フリーゲーム」といった表現者の活動基盤があり、この十数年はこれらの文化が混じり合いながら、個人や小規模チームでのゲーム開発にまつわる環境が激変した。日本のインディーゲームシーンは年々その規模を拡大しつつも、国内外におけるプレゼンスの確保に苦戦している。その作品群は日本ならではの表現力を持ちながらも、歴史的・風土的な制限により、活躍の芽が出にくい状況だ。本連載は、そんな国産インディーゲームの開発者をとりまく環境をテーマとし、現在の苦境と、それを打破するに必要な要素について解説する。

「iGi indie Game incubator」ロゴ

「iGi indie Game incubator」ロゴ

海外ゲームの成功の陰にインキュベーションプログラムあり

近年、東南アジアをはじめとする新興国によるゲーム産業の勃興が目覚ましい。新しいゲーム作品が各国から生まれ、Nintendo Switchなどの家庭用ゲーム機を通じて全世界に配信され、人気を博している。例えば、インドネシアの『Coffee Talk(コーヒートーク)』や、マレーシアの『No Straight Roads(ノー・ストレート・ロード)』(いずれも2020年)といった作品が人気を博している。

『Coffee Talk(コーヒートーク)』より

『Coffee Talk(コーヒートーク)』より

これらは、作品の制作を目的に結成した無名の少人数チームによってつくられ、PCゲーム販売サイトの「Steam」や家庭用ゲーム機、スマートフォン向けのデジタル配信を中心に全世界流通している。こうした小規模スタイルでのゲーム制作の文化は「インディーゲーム」と呼ばれている。そして、新興国発のゲーム作品が躍進した裏には、インディーゲーム文化の勃興と、産学官連携で産業の新規参入者をサポートする「インキュベーションプログラム」の仕組みが組み合わさったことが関係している。

インキュベーションプログラムという枠組みは、ITスタートアップの分野ではよく見られる、業界内の新しいビジネスや起業家を育成するシステムだ。業界の次世代を担う若手のために、業界の先駆者たちが組織をつくり、新規企業に対してプロダクトの成功に必要な知見を共有する。

ゲーム分野に限らないが、プロダクトというものは事業を興した優秀な技術者に資金を与えれば自動的にできるものではない。技術者が実際のプロダクトを仕上げるための技能を磨きながら、ビジネス的な知見も得ることでプロダクトは形づくられていく。この知見の獲得を促進するために、インキュベーションプログラムは産業と政府、教育機関が一体となって、これからの世代を担う若手へ「メンタリング」を実施する。

メンタリングとは、業界内における各分野の専門家を「先輩」として招き、育成対象の開発者に対してアドバイスを行うものだ。アドバイスと言ってもスクール形式の授業とはまったく異なる。同じ業界内で働く先輩として、実際に開発中のプロダクトを見ながらさまざまなノウハウの共有を行う。産業内で活用できる技術的な知見と、彼らのプロダクトが完成し、成功に近づくための助言を多くのメンターが実施する。優れたメンターやチームが集まるなかで、メンターとチーム、メンターとメンター同士での交流が生まれ、新しいプロダクトやサービスを生み出すきっかけをつくり出すことができる。

この「インキュベーションプログラム」をゲーム産業に当てはめて醸成されたのが「インディーゲーム開発者向けインキュベーションプログラム」である。メンタリングの実施期間においては、ほかのIT分野の場合はサービスのプロトタイプ開発を行う。インディーゲームの場合は、これは「バーティカルスライス」と呼ばれるデモンストレーションの開発を行う。

バーティカルスライスは、プロジェクトのマイルストーンやベンチマークとして、ゲームプロジェクトの各構成要素の進捗状況を示すことに重点を置いたデモであり、これをもとに「ピッチ」と呼ばれる短いプレゼンテーションを投資会社やパブリッシャー(ゲームの販売会社)に行う。これを繰り返し、最終的にゲーム全体の開発資金の獲得を目指す。もちろん、すべての開発者が成功するわけではないが、ここから新しい表現をもった作品が勃興し、開発者と作品が世に生まれるサイクルとなる。

さて、新興国におけるゲーム産業の成り立ちは、まず欧米諸国や日本、中国からのオフショア先として技術力を伸ばすところから始まった。そこから「自国からの輸出産業として成長させよう」と地元産業や政府が考え、自らの作品をつくるインディーゲーム開発者を育てることを目指した。海外からの受注だけではなく、独立・独自IPの創出とコンテンツの輸出を目指すために、各国でインディーゲーム開発者向けのインキュベーションプログラムが誕生した。

冒頭において、東南アジアを中心とした新興国に置けるインディーゲーム開発者の育成プログラムを紹介したが、時を同じくしてヨーロッパ圏でも同種のプログラムが発展し、次世代の育成を行っている。具体的には、「Sweden Game Arena」の成功がめざましい。『Goat Simulator』(2014年)を生み出したCoffee Stain Studiosが設立に関わり、ここから生まれた『Valheim』は1,000万本突破の大ヒットを記録した。

『Valheim』より

『Valheim』より

「Sweden Game Arena」ロゴ

「Sweden Game Arena」ロゴ

もうひとつ、成功を収めているインキュベーションプログラムとして「GameBCN」がある。GameBCNの「BCN」は「バルセロナ」の略であり、スペインで実施されているインキュベーションプログラムだ。インディーゲーム開発者のインキュベーションプログラムは運営継続が難しい側面もあり、設立後の2〜3年で止まってしまうケースもある。そんななか、GameBCNは6年の実績があり、実際にヒットタイトルの創出を果たし、スペインのゲーム産業のなかで評価を得ている。

「GameBCN」ロゴ

「GameBCN」ロゴ

アメリカ・ヨーロッパ地域には巨大なゲーム産業があり、「AAA(トリプルエー)」と呼ばれる1,000億円以上かつ1,000人近くで開発されるゲームプロジェクトが何本も展開されている。そうしたなかでインディーゲーム開発者向けインキュベーションプログラムは、新陳代謝の機構として次世代の産業の担い手を育成し、新しい作品と開発者を創出するシステムとして定着している。

欧米と新興国のゲーム産業から板挟みになる日本

こうした「インディーゲーム開発者」という新しい才能の創出と、ゲームにおける新規IP、企業の新陳代謝を生み出すサイクルが、欧米諸国と新興国では実践されている。しかしながら我が国日本では若手支援が非常に限定的な状況である。

実は最近まで、産学官連携のインディーゲーム開発者向けインキュベーションプログラムは日本に存在していなかった。理由は定かではないが、歴史的・風土的に「個人・小規模のゲーム開発」に対する風当たりの強いことが背景にある。

日本は70年代から家庭用ゲーム機をはじめとしたゲーム文化の発信地であり、世界的に有名なゲーム企業が多数存在している。にもかかわらず、不思議と新しい才能のサポートが非常に限定的である。任天堂やソニーといったプラットフォーマー(家庭用ゲーム機の提供会社)は、それぞれ「任天堂ゲームセミナー」「ゲームやろうぜ!」といった育成プログラムを実施してきたが、近年では国内においてそうした機会が少ない。ほかにも、企業がパブリッシング(販売)契約を含むかたちでインディーゲーム開発者に資金提供を行うケースが増えてきており大変喜ばしいが、その資金はゲームの売上で返す必要があるため、開発者は計画的なビジネス判断を求められる。

残念なことに、産業側はインディーゲーム開発者を「アマチュア」と見て関せず、教育機関は「既存の企業に就職するため」の訓練に特化しており、官はそもそもゲームを産業や文化と捉えて支援する機構が少ない。これらの三重苦の下にあるのが日本のインディーゲーム開発者を囲む状況である。

官による支援の事例として、魚津市による「つくるUOZUプロジェクト」というゲーム産業の事業者を育てるプロジェクトがある。これは地域振興という側面において地元密着型の就業者を育てる目的で育成が行われている。また、文化庁において実施されている「メディア芸術クリエイター育成支援事業 国内クリエイター創作支援プログラム」の2019年度にて、ゲームプロジェクトの採択があった。そして、「文化庁メディア芸術祭」においても、複数の日本のインディーゲームがフィーチャーされている。

そんな状況のなか、やっと生まれたインディーゲーム開発者向け専門のインキュベーションプログラムが「iGi indie Game incubator」である。筆者は本プログラムにインディーゲーム開発者の立場からアドバイザーとして参画している。

「iGi」は2021年4月に開始された、日本初のインディーゲーム開発者向け産学官連携型インキュベーションプログラムだ。株式会社マーベラスをはじめとした複数社で発足し、毎年5組の個人または少人数チームのゲーム開発者に対し、技術力とビジネス面を育成するメンタリングプログラムを実施する。官の連携として神戸市と連携し、地元行政機関や専門学校が関わるかたちで、日本のインディーゲームを世界に発信するためのエコシステム形成を目指している。インキュベーションプログラムというものは営利目的ではないため、参加は無償だ。

10年弱の遅れはあったが、インディーゲーム開発者を支援する産官学連携プログラムが設立できたことは非常に大きい。iGiはすでに第一期の5チームの育成を完了し、各チームはそれぞれ資金獲得や作品の完成に向けて活動を続けている。2022年5月現在は第二期として6チームを育成している。

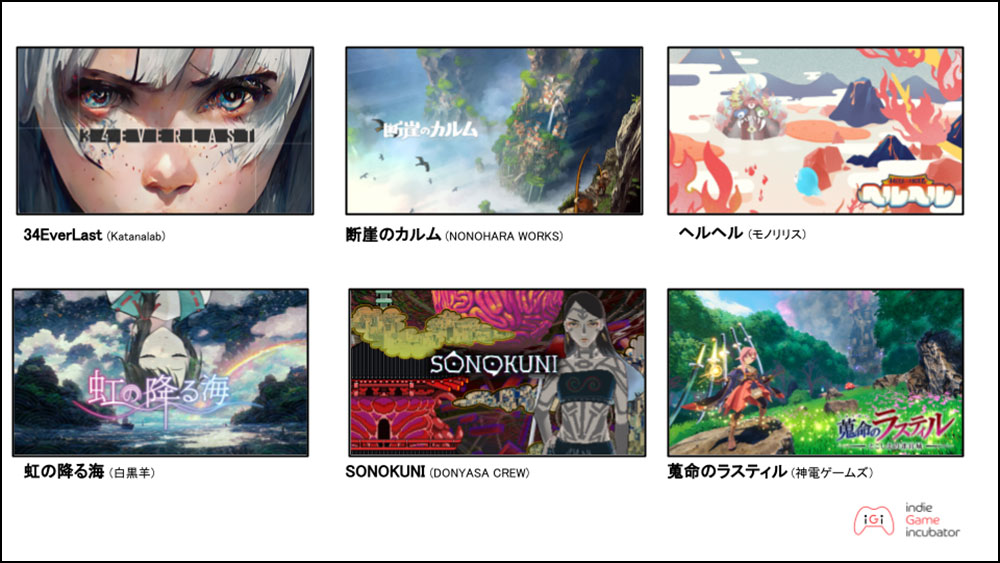

第二期の6チームによる作品

第二期の6チームによる作品

日本で増加しつつあるインディーゲーム開発者

2021年9月より本サイトにて連載されていた「海を渡った日本のゲームの子孫たち」では海外のインディーゲーム開発者に焦点が当たっていたが、日本のゲーム文化が何も海外にすべて行ったわけでなく、その影響は部分的にすぎない。国内においてもインディーゲームの活動は連綿と継続され、新しい才能やつくり手がインディーゲーム開発者としてその総数を増やしつつある。2021年の「第24回文化庁メディア芸術祭」において、ほぼ個人の規模で制作された『アンリアルライフ』がエンターテインメント部門新人賞を受賞したことは記憶に新しい。

『アンリアルライフ』より

『アンリアルライフ』より

インディーゲーム開発者のキャリアパスについては、概ね次の3種類である。

・ゲーム開発者として企業にしばらく勤めた後、自らの作品を作るべく作家として独立する

・学生時代からコンスタントに作品を発表し、そのまま独立した作家として活動する

・ゲームとは別の仕事をしながらゲーム開発の学習を重ね、自作とともに作家となる

なお、個人や小規模チームでのゲーム開発において、本業とは別に趣味として非営利でゲーム作品を開発するケースもある。それが将来的に副業になったり本業と入れ替わったりすることもあるが、ホビーとして発展した同人ゲームやフリーゲームの文化は今現在も並行して発展していることに言及しておきたい。

日本ではさまざまなポリシーを持つ個人・小規模ゲーム開発者がいるなかで、「世界中のゲームファンに自分の作品を楽しんでほしい」と考えるタイプのインディーゲーム開発者は、海外と比較してその力量を発揮しにくい状況にある。

アメリカ・サンフランシスコで開催されている、世界最大のゲーム開発者向けカンファレンス「Game Developer Conference」では、日本におけるインディーゲーム開発者の苦境について、日本のゲーム開発者コミュニティ「asobu」が紹介するセッション「Big in Japan, Not in the West」が行われた(この講演を行った「asobu」については、次回に詳しく紹介する)。

ここで紹介された日本のインディーが抱える壁は、大きく分けて以下の3つである。

・言語の壁

・ゲーム産業とインディーゲーム開発者の繋がりの薄さ

・政府や地元産業からのサポートがない

個人的には、ひとつ目の「言語の壁」はあと10年ほどで段階的に解決すると考えている。機械翻訳の発展が目覚ましく、ビジネスのやり取りにおいて十分なリアルタイム翻訳はもうすぐ完成するだろう。問題は、そのような技術が確立されるそのときまでに、ゲームという表現方法を取る創作者の減少が起きかねないことにある。言語の壁によって、日本国内のインディーゲーム開発者が技術やマーケティングなどの情報にキャッチアップしづらいままとなり、自らを主体としたゲームプロジェクトを生み出すサイクルが縮小してしまう。最悪のケースだが、日本の大多数の会社が他国のゲーム開発プロジェクトのオフショア先になってしまうかもしれない。

大きな問題としてあるのが、2つ目の「ゲーム産業とインディーゲーム開発者の繋がりの薄さ」である。これは、かつてゲームの技術情報は非常に機密性が高かったことが要因のひとつとして挙げられる。かつての日本のゲーム業界において、ゲーム開発の技術は競合他社に対して秘匿される傾向にあった。つまり、業界のなかで情報交換をする仕組みがなかったのである。

2000年代からは、日本のゲーム開発者向け技術カンファレンスである「CEDEC(Computer Entertainment Developers Conference)」の登場によって大きく変わり、ゲーム開発者の知見が日本でも大いに共有されるようになった。ところが、日本には歴史のあるゲーム開発企業が多数存在する影響からか、ゲーム開発=ゲーム会社に勤めること、という意識が根強い。既存のゲーム会社を「プロ」と定義し、インディーを含むそれ以外を「アマチュア」として分断してしまい、インディーについてあまりテーマに取り上げることがなかった。対して先の「Game Developer Conference」では、800ほどあるセッションのうち1/3から1/4がインディーに関するものだ。日本でも産業内の担い手がどんどんインディーのスタイルに変わっていくなかで、変革が迫られていると考えている。

そして、3つ目の「政府や地元産業からのサポート」については、前述したインキュベーションプログラムを通じて改善が始まっている。

作家活動の継続に必要なビジネス知見の拡充を

筆者は何も、日本のすべての開発者に対して「自分の作品で独立すべきだ」「海外に出るべきだ」と言いたいわけではない。有名IPを活用した大型ゲームや、趣味としてのゲームづくりもまた日本の豊かな表現文化のひとつである。ただ、国内にも自らのクリエイティビティを世界へアピールしていきたい個人・小規模チームの開発者がおり、そうしたタイプの開発者は苦境を強いられている。そんなインディーゲーム開発者の障壁としてさらにあるのが「ビジネス的な知見へのアクセスしにくさ」である。

例えば、完成間近のインディーゲームの販売を専門会社(パブリッシャー)と交わす場合、売上の分配契約は開発者:パブリッシャーで7対3のケースが多い。加えて、パブリッシャーが大きなマーケティング予算や海外展開、家庭用ゲーム機への移植開発などの費用を持つならば、6対4や5対5といった割合もあるだろう。だが、これより開発者の取り分が減るケースはあまり聞かない。インターネット配信によるデジタルディストリビューションが中心であることから、物理的なメディアを生産するための契約金や、実際に商品(コンテンツ)をユーザーに送り届ける販売網などの知見があまり必要とされていないからだ。また、ゲームの開発は音楽や絵画、マンガなどと比較して1作品の開発にかかる期間が長く、3年・5年・8年は当たり前であることも背景にある。

例として契約に関する売上按分の知見を取り上げたが、インディーゲーム開発者に対して、こうしたビジネス的観点の知見の充実が急務であると考えている。音楽や絵画、映像分野と同じく、作家が自分の活動を続けていくには制作にかかる費用の調達と、発売して売り上げが入ってくるまで自分が食べていくだけのお金が必要である。国内のインディーゲーム開発者は、自らの活動に対する金銭的な援助の経験が少ない。そのため、金銭の授受があるコンテストなどのケースにおいても、「販売契約を伴う開発費の支給」と「無返済の開発資金の支援」を混同してしまうこともある。販売契約を伴う開発費の支給は、ゲームの発売後にその売上から返済していかなくてはならない。そういった、ビジネス判断のための知見が乏しい状況である。こういった状況の一助となるのがインキュベーションプログラムだ。

最後に本稿では、日本から受けられる資金援助(投資ではない)について紹介する。まず、「公益財団法人日本ゲーム文化振興財団」の支援制度がある。毎年2~4名程度を対象に、最大200万円の支援を行っている。こちらも返済の必要がないが、資金の用途に指定があり、またどのように使ったかの報告書が必要となる。

次に、アメリカEpic Gamesが実施している「Epic MegaGrants」がある。こちらは日本を含む全世界を対象に、開発資金を提供する。ゲームの場合は同社のUnreal Engineを使用している必要があるが、ゲームに限らず映像作品やコミュニティ活動も対象としている。この資金もまた返済の必要がなく、申し込みの際に用途を申請すれば、活動に対する使い方の報告も必要ないとされている。

筆者としては、今後もさまざまなインディーゲーム開発者をサポートする企業やプログラムが現れることで、国内のインディーゲーム開発者がいま困っている「海外からプレゼンスを得る方法」「産業との繋がりの薄さ」「ビジネス的知見の不足」といった障壁がなくなっていくことを願っている。

(「海外インキュベーションプログラム」に関する監修:ルーディムス株式会社 佐藤翔)

※URLは2022年5月26日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- 現実とゲームの関係性が揺らぐとき何が起きるか……求められるゲーム・リテラシー教育2020年5月8日 更新

- ゲーム・CG分野で初の専門職大学が誕生東京国際工科専門職大学による開学発表会をレポート2020年3月17日 更新

- 「第24回文化庁メディア芸術祭受賞作品展」レポート2021年11月2日 更新