文学、美術、映画、写真、アニメーション……。マンガはさまざまな芸術ジャンルに隣接し、その境界ではときにマンガと隣接ジャンルが相互に干渉し、影響し合っている。この連載ではこれまでさまざまなレベルでマンガ=グラフィックノベルの越境を取り上げてきたが、こうしたマンガと隣接ジャンル間の関係もまた「越境」と呼ぶにふさわしいだろう。今回はそのなかでも特にマンガと美術の関係を眺めていくことにしよう

『ブルーピリオド』第1巻表紙

『ブルーピリオド』第1巻表紙

美術マンガあれこれ―山口つばさ『ブルーピリオド』からカレー沢薫『ニァイズ』まで

美術を描いたマンガは多々あるが、改めて調べてみると、その多種多様ぶりに驚かされる。ここ数年話題の美術マンガと言えば、山口つばさ『ブルーピリオド』(既刊5巻、講談社、2017年~)だろう。さまざまなマンガの賞にノミネートされていることからも、その評価のほどがうかがえる。チャラチャラしているようで成績優秀、イケメンでそつなく何でもこなす高校2年生の主人公が、あることがきっかけで突然美術に夢中になり、最難関の東京藝術大学を目指すという美大受験マンガである。一見文化系なテーマだが、小器用でどこか冷めたところのある主人公が、絵と出会うことで時に感情をむき出しにし、なりふり構わず行動し、ライバルたちと競い合いつつ友情を深めていく。スポ根マンガそこのけの展開が新鮮だ。美大受験というテーマでは、東村アキコ『かくかくしかじか』(全5巻、集英社、2012~2015年)や今日マチ子『ガールズ美術』(イースト・プレス、2013年)といった作者の自伝的要素の強い作品もあって、このテーマひとつとっても切り口はさまざまである。

受験がテーマになるくらいだから、当然、受験合格後の美大生の日常を描いたマンガもある。少し前の作品では、羽海野チカ『ハチミツとクローバー』(全10巻、集英社、2002~2006年)、より最近の作品では相澤いくえ『モディリアーニにお願い』(既刊4巻、小学館、2016年~)、山本和音『星明かりグラフィクス』(全3巻、KADOKAWA、2017~2018年)。さらに新しいところでは、東京藝術大学に通う奇人変人たちに限定した二宮敦人作、土岐蔦子画『最後の秘境 東京藝大―天才たちのカオスな日常―』(既刊1巻、新潮社、2019年~)という作品まであったりする(原作者による同名のノンフィクション小説のコミカライズ)。

個人的には、美術マンガといえば、実在の画家を描いた作品がまず思い浮かぶ。一般にはあまり知られていない江戸末期の浮世絵師・二代目広重を主人公にした一ノ関圭「茶箱広重」(『茶箱広重』小学館、1983年所収)や、葛飾北斎と彼の娘で父同様画家だったお栄の日常を描いた杉浦日向子『百日紅』(全3巻、実業之日本社、1985~1987年)は、マンガ史に残る傑作と言っていいだろう。

虚実を織り交ぜつつ、独特のキャラクターと巧みな構成で読者をグイグイ引っ張っていく、いかにも日本マンガというべきエンタメ作品のなかにも、美術をテーマにしたものがある。例えば、神の手を持つ贋作者「ゼロ」こと榊零の活躍を描く愛英史作、里見桂画『ゼロ THE MAN OF THE CREATION』(全78巻、集英社、1991~2011年)、ロンドンのオークション・ハウス「エドモンド・オリバー社」で働きながら、復讐の機会をうかがう鑑定人リュウ・ソーゲンが主人公の小池一夫作、叶精作画『オークション・ハウス』(全34巻、集英社、1991~2003年)、そして贋作専門の画廊を舞台にした細野不二彦『ギャラリーフェイク』(既刊34巻、小学館、1992年~)。最近の作品では、かっぴー作、nifuni画『左ききのエレン』(既刊9巻、集英社、2017年~)も美術マンガと言っていいかもしれない。マンガらしい外連味を効かせつつ、広告代理店のクリエイティブやストリートアートといった今までの美術マンガとは異なるモチーフを描いていておもしろい。

画家の伝記マンガや美術をテーマにしたエンタメ作品は意外と海外にもいろいろあって、ここ数年だと、ステフン・クヴェーネラン『MUNCH ムンク』(枇谷玲子訳、誠文堂新光社、2018年)とバーバラ・ストック『ゴッホ 最後の3年』(川野夏実訳、花伝社、2018年)が邦訳されている。前者はノルウェーの、後者はオランダの伝記マンガである。

逆に美大受験マンガや美大生の日常を描いたマンガは、海外にはなかなかありそうにない。そして、やはり日本にはいろいろあるが、海外になさそうなのが、美術関係の職業に焦点を当てた一連のお仕事マンガ(という言い方で合っているだろうか……)である。

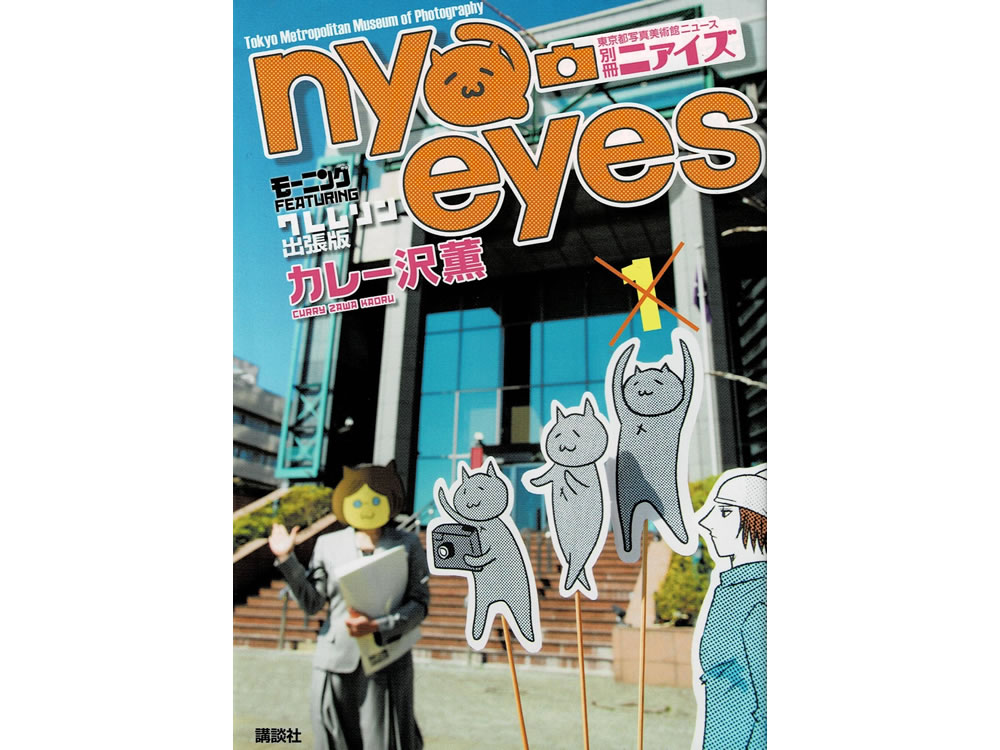

黒田いずま『美術館のなかのひとたち』(全3巻、竹書房、2015~2017年)、オノユウリ『美術館で働くということ 東京都現代美術館 学芸員ひみつ日記』(KADOKAWA/メディアファクトリー、2015年)など、ユニークな作品がいろいろあるのだが、ほかに類を見ないという意味で特筆すべきはカレー沢薫『ニァイズ』だろう。『ニァイズ 東京都写真美術館ニュース別冊~『クレムリン』出張版』(講談社、2014年)として単行本も出版されている(註1)が、『ニァイズ』とは、東京都写真美術館が刊行する「東京都写真美術館ニュースeyes(アイズ)」という展覧会情報を紹介した季刊広報誌の月刊別冊で、「展覧会以外の業務やスタッフたちの素顔」をマンガで紹介する作品として2011年にウェブ掲載をスタートした。単行本に記された説明によれば、「ミュージアム界初の漫画による月刊広報誌」で、カレー沢薫のマンガ『クレムリン』(全7巻、講談社、2010~2013年)の主人公の猫たちが同美術館の職員となり、ほのかな毒をまき散らしつつその内幕を明かしていく。

『ニァイズ』は美術館と出版社のコラボレーション企画ということで、日本ではなかなか珍しいマンガなのではないかと思う。その後世に出た、宇佐江みつこ『ミュージアムの女』(KADOKAWA、2017年)は、岐阜県美術館で働く作者が描いた美術館の監視係についてのマンガが、まずは同美術館の公式ツイッターやフェイスブックといったSNSで発表され、続いてウェブマガジン「ジーンピクシブ」での連載を経て、単行本として出版されたもの。広報誌というわけではないが、ある意味『ニァイズ』に続く注目すべき作品と言えるかもしれない。

『ニァイズ 東京都写真美術館ニュース別冊~『クレムリン』出張版』表紙

『ニァイズ 東京都写真美術館ニュース別冊~『クレムリン』出張版』表紙

ルーヴル美術館バンド・デシネプロジェクト―美術館と出版社のコラボレーション

ここでフランスに目を転じてみると、日本の状況とは異なり、美術館と出版社がコラボレーションしたバンド・デシネ(フランス語圏のマンガのこと)がここ15年ほどの間に次々と出版されている。

先鞭をつけたのはかのルーヴル美術館。2005年に出版されたニコラ・ド・クレシー『氷河期』(大西愛子訳、小池寿子監修、小学館集英社プロダクション、2010年)を皮切りに、フュチュロポリス(Futuropolis)社という出版社と手を組み、ルーヴル美術館をテーマにしたバンド・デシネを年1冊くらいのペースで現在に至るまで刊行し続けている。「ルーヴル美術館BDプロジェクト」という叢書名のもと、上述のニコラ・ド・クレシー『氷河期』、マルク=アントワーヌ・マチュー『レヴォリュ美術館の地下 ある専門家の日記より』(大西愛子訳、小池寿子監修、小学館集英社プロダクション、2011年)、エンキ・ビラル『ルーヴルの亡霊たち』(大西愛子訳、小池寿子監修、小学館集英社プロダクション、2014年)の3冊が邦訳されているから、読んだことがあるという人もいることだろう。

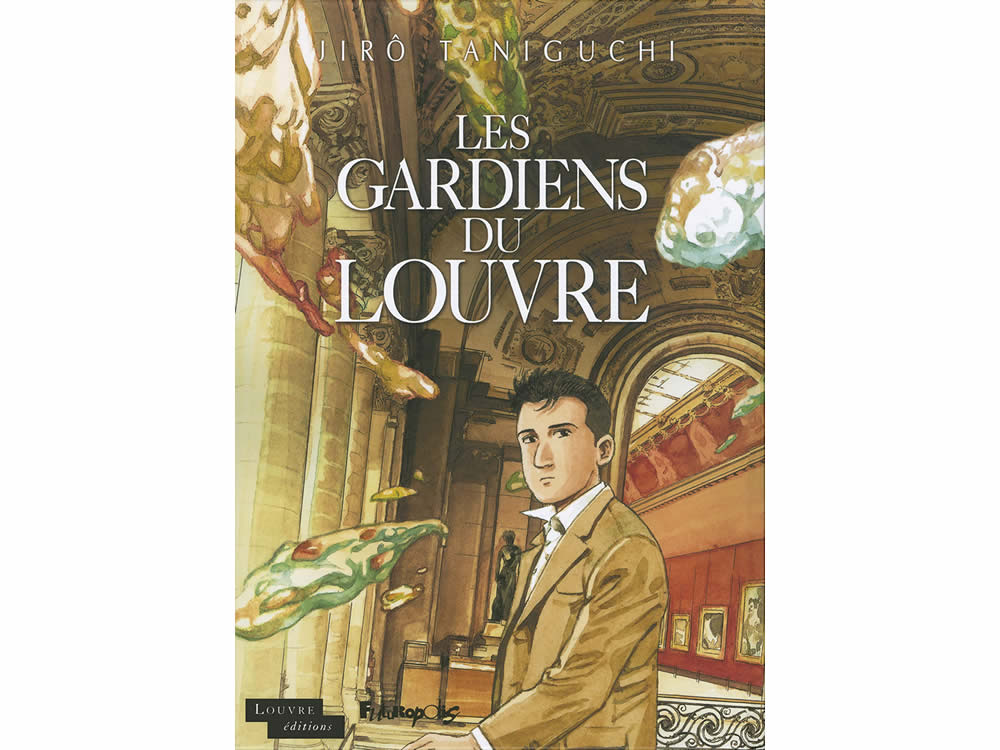

このプロジェクトには錚々たる日本人マンガ家も参加している。今のところ、荒木飛呂彦『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』(集英社、2011年)、谷口ジロー『千年の翼、百年の夢』(小学館、2015年)、松本大洋『ルーヴルの猫』(上下巻、小学館、2017年)、浦沢直樹『夢印-MUJIRUSHI-』(小学館、2018年)の4作品で、当然日本語で読むことができる。これらは日本のマンガであると同時にフランス語圏で出版されたバンド・デシネでもあるわけで、マンガと美術の間を越境しつつ、マンガとバンド・デシネの間も越境するという、まさに「越境するグラフィックノベル」を地で行く作品でもある。

『千年の翼、百年の夢』フランス語版表紙。Les gardiens du Louvreというタイトルで、日本語版に先駆けて2014年に出版された

『千年の翼、百年の夢』フランス語版表紙。Les gardiens du Louvreというタイトルで、日本語版に先駆けて2014年に出版された

これらの日本人マンガ家の作品も含めて、現在、ルーヴル美術館BDプロジェクトの作品は、17点にも及ぶ。今なお続いていることからもわかるようにこのプロジェクトのフランスでの評判は上々で、興味深いことにそれに続く動きもいくつか現れている。例えば、2016年からはデルクール(Delcourt)社という別の出版社が、やはりルーヴル美術館と組んで、子ども向けコレクション「ルーヴル」をスタート。現在4タイトルが出版されている。

マンガの展覧会と原画

美術館主導のプロジェクトということを考えれば当然だが、ルーヴル美術館BDプロジェクトは展覧会としても展開されていて、その都度形を変えながら、フランス国内外でこれまで何度か開催されている。日本では2010年に「マンガ・ミーツ・ルーヴル――美術館に迷い込んだ5人の作家たち」と題して、京都国際マンガミュージアムと横浜のBankART Studio NYKで行われたほか、2016年から2017年には日本国内数カ所を巡る「ルーヴルNo.9〜漫画、9番目の芸術〜」という大規模な巡回展も行われた。

展覧会が今やマンガにとって非常に重要なものであることは改めて言うまでもあるまい。今年日本国内で開催されたものを数えるのだってそう簡単でないほどに、美術館から小さな画廊、書店の展示スペースや喫茶店の壁面に至るまで、日々さまざまな場所で多くのマンガ展が行われている。もちろん海外でも多くの展示が行われていて、つい最近もイギリスの大英博物館で日本のマンガに焦点を当てた大規模な展覧会「The Citi exhibition Manga」が開催され、話題になったところである。マンガの展示の歴史は案外長く、今や豊富な事例が積み重ねられているはずだ。ぜひその全体像を把握したいところである。

マンガの展覧会で展示されるものと言えば、多くの場合、マンガの原画だろう。かつては雑誌のページや単行本をつくるための版下として、印刷が終わると用済みと見なされ、廃棄されたり、読者にプレゼントされることもあったと聞くマンガの原画だが、今やその扱いはだいぶ変わってきている。それこそ美術品そこのけの値段がつくことも珍しくなく、2018年には手塚治虫『鉄腕アトム』のある原画がフランスの競売会社アールキュリアル(Artcurial)で競売にかけられ、26万9400ユーロ(約3500万円)で落札されて話題になった(註2)。アメリカやフランスではコミックスやバンド・デシネの原画の売買が割と当たり前のことになっているが(もちろん売らない作家も売れない作家もいる)、日本では必ずしもそうではないだけに、手塚という象徴的な作家の原画が海外で落札されたというこの事件を受けて、状況が変わっていくのか気になるところである。

ちなみにフランス語圏で原画の評価額が最も高いバンド・デシネ作家は『タンタンの冒険』で知られるエルジェで、2019年6月にはアメリカの競売会社ヘリテージ・オークションズ(Heritage Auctions)でシリーズ1作目の表紙原画が112万5000ドル(約1億2000万円)で落札された(註3)。過去の最高値は2014年5月にアールキュリアルの競売で落札された『タンタンの冒険』単行本見返しの見開きページで、なんと265万4400ユーロ(約3億6400万円)である(註4)。エルジェの『タンタン』はフランス語圏でもちょっと例外的な作品だが、手塚のケースといい、ある種のマンガの原画がもはや美術品と遜色ないことを証明する事例と言っていいだろう。

日本では長らくマンガの原画をめぐるさまざまな問題が避けられてきた印象があるが、2019年5月にリニューアルオープンした秋田県の横手市増田まんが美術館を中心に、ようやくマンガの原画について考える体制が整いつつある。同美術館は、矢口高雄ら秋田県出身のマンガ家を中心に179人のマンガ家の原画20万枚以上を所蔵(註5)しているほか、文化庁メディア芸術連携促進事業「マンガ原画に関するアーカイブ(収集、整理・保存・利活用)および拠点形成の推進」でも中心的な役割を果たしている(註6)。今後の展開に注目したい。

オルセー美術館をテーマにしたバンド・デシネ―マヌエーレ・フィオール『オルセー変奏』

マンガと美術の越境をめぐっては、まだまださまざまな論点があるだろうが(註7)、ひとまずこれくらいにして、最後に美術をテーマにした未邦訳のバンド・デシネを1点紹介して締めくくろう。

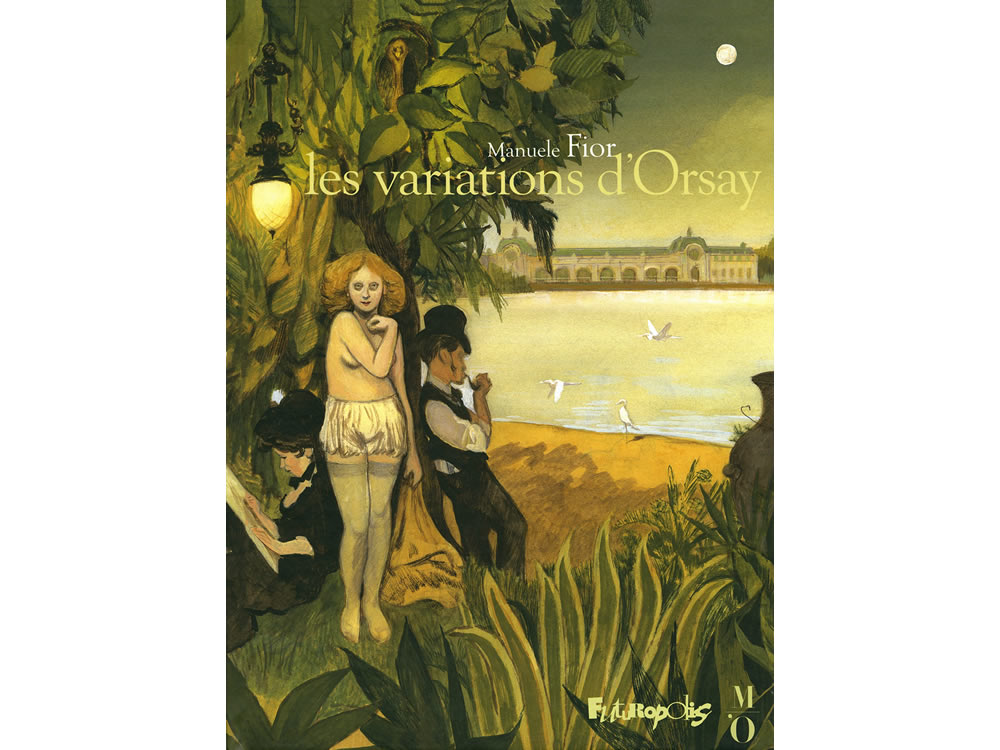

ルーヴル美術館BDプロジェクトのフュチュロポリス社はルーヴル美術館だけでなく、オルセー美術館ともバンド・デシネを出版していて、今のところ3つの作品が存在している。カトリーヌ・ムリスの『現代のオランピア(Moderne Olympia)』(註8)とマヌエーレ・フィオールの『オルセー変奏(Les variations d'Orsay)』(註9)、そしてステファーヌ・ルヴァロワの『オルセーの消えた女たち(Les disparues d'Orsay)』(註10)。いずれも邦訳はないが、筆者が特に気に入っているのはマヌエーレ・フィオールの『オルセー変奏』である。

『オルセー変奏(Les variations d'Orsay)』表紙

『オルセー変奏(Les variations d'Orsay)』表紙

作者のマヌエーレ・フィオールはイタリア人で、『秒速5000キロメートル(Cinq mille kilomètres par seconde)』(註11)という作品のフランス語版で2011年にアングレーム国際漫画フェスティバルの最優秀作品賞を受賞し、一躍注目を集めた。作品の邦訳は今のところないが、伊坂幸太郎の小説に挿絵を添えた絵本『クリスマスを探偵と』(河出書房新社、2017年)の絵を担当していて、すでに日本デビューを果たしている。

『オルセー変奏』の物語は、1900年、パリ万国博覧会開催中のパリから始まる。オディルとジゼルというふたりの若い女性が駅で久しぶりの再会を喜んでいる。普段田舎住まいのオディルが、ジゼルの誕生日祝いと万博見物を兼ねて上京したのだ。ジゼルが到着したばかりのオディルに駅の美しさを自慢する。それもそのはず、その駅はパリ万博に合わせて完成したばかり。その名はオルセー駅。そう、現在のオルセー美術館である。オルセー駅は、パリとフランス南西部、さらにはスペイン・ポルトガル方面を行き来する列車のターミナル駅とホテルを兼ねた建物として1900年に建てられ、その後、第二次世界大戦前にターミナル駅としての役割を終え、第二次世界大戦後にはさまざまな用途に用いられたのち、改装を経て、1986年にオルセー美術館に生まれ変わった。もっぱら実用的な役割を担っていたかつての駅舎が、今では世界有数の美の殿堂になっているわけで、その転身ぶりがおもしろい。

いつの間にか物語の舞台は現代のオルセー美術館に切り替わる。作者マヌエーレ・フィオールと思しい人物がアンリ・ルソーの名画《蛇使いの女》(1907年)に見入っている。監視員の女性が、作品に近づきすぎないようにと注意する。ぶしつけな客を無事に追い払うと、彼女は睡魔に襲われる。夢のなかで彼女は蛇使いの女その人となり、まるで巫女のように、長く見守ってきたオルセー美術館ゆかりの芸術家たちを召喚し、その人生を振り返る。

彼女の回想の中心に据えられたのが、オルセー美術館の花形のひとりエドガー・ドガ。おそらく作者は彼に自分を重ねているのだろう。若き日から最晩年まで、美に殉じた彼の人生の断片が、周囲の人たちとのユーモラスなやりとりを交えつつ描かれていく。印象派の仲間たちとの芸術談義や有名な第1回印象派展の騒動が描かれていて楽しい。個人的に印象に残ったのが、若きドガが新古典主義の巨匠ドミニク・アングルを訪れ、その教えを受け取る場面と、晩年今度は年老いたドガが若き詩人ポール・ヴァレリーを迎え、何がしかの教えを受け渡す場面。アングル、ドガ、ヴァレリーという、いずれも古典的でありながら革新的だった芸術家の間で受け継がれていくバトンには心ときめかすものがある。

やがて物語は、ドガの初期の傑作《バビロンを建設するセミラミス》(1861年)に見入る作者を経由して、再び冒頭のふたりの若い女性のもとに帰着する。ひとしきり再会を喜んだ彼女たちは、芸術なんてどうでもいいとばかりに、万博に沸く街に足取りも軽く繰り出していくのだった。

味わい深い作画と美術史的エピソードのおもしろさを兼ね備え、豊かな詩趣に富んだ本作は、いつかぜひ訳したい作品である。

(脚注)

*1

第2巻は非売品として2019年2月に東京都写真美術館から刊行されている。

https://topmuseum.jp/contents/new_info/index-3389.html

*2

SANSPO.COM「「鉄腕アトム」原画、パリで3500万円落札!クールJAPANの十万馬力」

https://www.sanspo.com/geino/news/20180507/sot18050705020003-n1.html

*3

CNN.co.jp「「タンタンの冒険」の1作目の表紙原画、1億2千万円で落札」

https://www.cnn.co.jp/style/arts/35138368.html

*4

アールキュリアルのプレスリリース。※フランス語

https://www.artcurial.com/sites/default/files/2017-07/r2546-herge_0.pdf

*5

横手経済新聞「横手の「増田まんが美術館」がリニューアル 原画20万点収蔵」

https://yokote.keizai.biz/headline/652/

日本のマンガの原画が抱える問題と増田まんが美術館に期待されていることについては以下も参照のこと。

サイカルジャーナル「漫画の原画が“第2の浮世絵”に?」

https://www.nhk.or.jp/d-navi/sci_cul/2019/10/story/story_191029/

*6

メディア芸術カレントコンテンツ「平成30年度 報告会レポート・実施報告書「マンガ原画に関するアーカイブ(収集、整理・保存・利活用)および拠点形成の推進」 京都精華大学」

https://mediag.bunka.go.jp/?post_type=article&p=14894

*7

マンガと美術について考える上で示唆に富むウェブ上で読める論考に、例えば、ComicStreet掲載の小田切博「「アート」と「コミックス」の狭間で―「アーティスト」ジェームス・ジーンの仕事」がある。

https://comicstreet.net/article/between-art-and-comics-james-jean/

*8

Catherine Meurisse, Moderne Olympia, Futuropolis, 2014

*9

Manuele Fior, Les variations d'Orsay, Futuropolis, 2015

*10

Stéphane Levallois, Les disparues d'Orsay, Futuropolis, 2017

*11

Manuele Fior, Cinq mille kilomètres par seconde, Atrabile, 2010

※URLは2019年9月30日にリンクを確認済み

| ◀ 第6回 | 第8回 ▶ |