9月19日(土)から9月27日(日)にかけて「第23回文化庁メディア芸術祭受賞作品展」が開催され、会期中には受賞者らによるトークイベントやワークショップなどの関連イベントが行われた。9月19日(土)には特設サイトにて、『Shadows as Athletes』でエンターテインメント部門大賞を受賞した佐藤雅彦氏、佐藤匡氏、モデレーターとしてエンターテインメント部門審査委員の齋藤精一氏、アート部門選考委員の伊村靖子氏を迎え、エンターテインメント部門 受賞者トーク「視点の視点」が配信された。本稿ではその様子をレポートする。

トークイベントの様子。左から、齋藤氏、伊村氏(ワイプ内)、佐藤匡氏、佐藤雅彦氏

トークイベントの様子。左から、齋藤氏、伊村氏(ワイプ内)、佐藤匡氏、佐藤雅彦氏

根源的な楽しさを生む視点の妙

エンターテインメント部門大賞の佐藤雅彦氏、佐藤匡氏、石川将也氏、貝塚智子氏による『Shadows as Athletes』は、影に主眼を置いたアーティスティックな表現から、大賞に選出された。エンターテインメント部門審査委員で、株式会社ライゾマティクス代表取締役/クリエイティブディレクターの齋藤精一氏は、2020年に開催予定であった東京オリンピック・パラリンピックに関連したものが出品されることは推測していたが、アナログで原点に戻るような表現でも視点の妙で美しいものはつくれるのだと非常に驚いたという。トークイベントでは、アート部門選考委員で情報科学芸術大学院大学准教授の伊村靖子氏もリモートで参加し、エンターテインメントとアートの両面から本作の魅力に迫っていった。

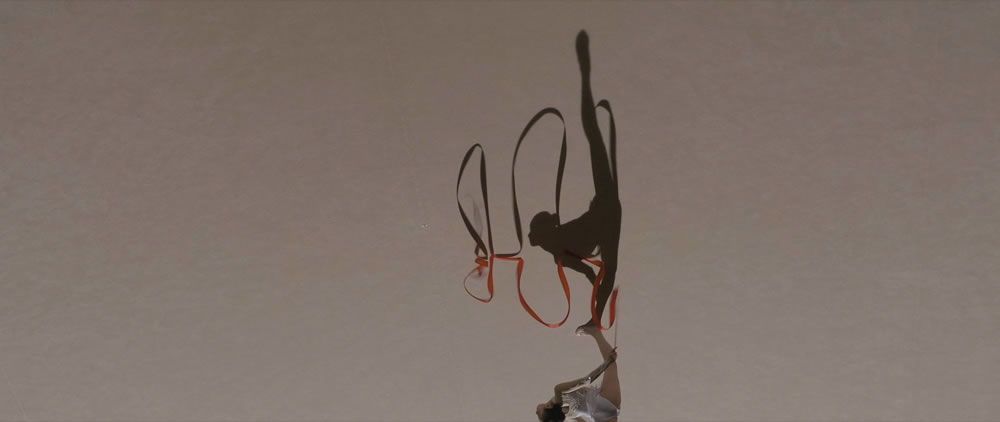

『Shadows as Athletes』より

『Shadows as Athletes』より

©︎ 2019JOC

本作は、2019年に開館した日本オリンピックミュージアムの1階エントランスで放映するために制作された映像作品だ。受賞者の佐藤雅彦氏は、2018年に日本オリンピック委員会(JOC)より、アスリートの躍動感をまったく新しい視点で捉える普遍性のある芸術作品をつくって欲しいと依頼を受けた。そこで「誰もが想像するオリンピック映像とは違った新しい光の当て方で、世界中の大人から子どもまで言葉を超えて楽しみ、夢中になることができる映像」という観点から、人間だったらわかる・楽しめる、コミュニケーションの根源的な要素から構成する方針を固めた。佐藤雅彦氏は、JOCの松丸喜一郎副会長・総務本部長の熱意を受け、佐藤匡氏が所属するクリエイティブ・グループのユーフラテスのメンバー6人を2つに分けて、社内でアイデアを競わせることにした。慶應義塾大学 佐藤雅彦研究室から始まったユーフラテスは、アイデアを持ち寄って試行し、共有する研究会を2カ月に一度開催している。本作の影に着目するアイデアは両チームから出たもので、今から7〜8年前の研究会で佐藤匡氏が提案したものだという。それがメンバー全員の心のなかに残っていたのだと佐藤雅彦氏は分析した。

研究会で佐藤匡氏が発表した映像

研究会で佐藤匡氏が発表した映像

表現以前の力強さ

伊村氏は、芸術家のマルセル・デュシャンや高松二郎を例に挙げ、影からインスパイアされたアート作品は多いと指摘した。「デュシャンは『三次元は四次元の影だ』という仮説を立てて探究していったが、本作はそうした仮説よりもっと強いものを感じた」と発言し、影に着目したきっかけを問うた。

アイデアのベースになったのは、ロシア構成主義の芸術家、アレクサンドル・ロトチェンコ(1891〜1956年)の作品集だったという。佐藤匡氏は「ロトチェンコも影に着目して写真を撮っていて、影を垂直に持っていくと、どちらが実体かわからない、影が本体のようにも見えてくる。これを動画でやるとどうなるのだろうというのが最初の着想でした」と当時を振り返った。ここで研究会の際に発表した映像が映し出されたが、それは会社の窓から横断歩道を撮影し、180度回転させただけのものだった。佐藤雅彦氏は、このようなアイデアの萌芽を「表現以前」と呼んでおり、「今回は表現以前が比較的そのまま最終の映像表現になった」と語った。

佐藤匡氏(左)と佐藤雅彦氏(右)

佐藤匡氏(左)と佐藤雅彦氏(右)

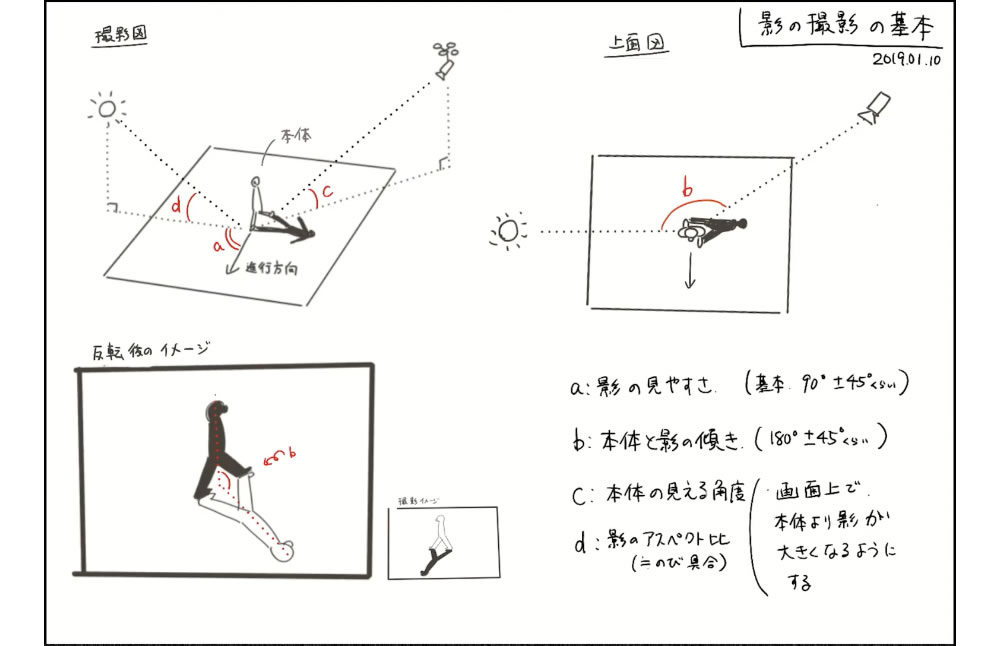

続いて、佐藤匡氏から実際の制作について、映像を交えた説明があった。まずは、佐藤匡氏が角度を変えつつ何度も道路を走り、美しいと感じる影の角度を判断していった。こうした実証実験の末、影が垂直になったときに実体が125度程傾いている形が理想的だと判明。それを撮影するための光源やカメラの角度・高さは、CGソフト等で計算しつつ考えた。ところが実際に撮影を始めると、スタジアムの形状で走る方向が制限されるといった場の制約から、すべてが理想的な形にはならなかったという。基本的に7〜8割は2019年の1月から5月にかけて撮影した映像だが、撮影と同時並行で国際オリンピック委員会(IOC)のアーカイブ映像から適したものを探す作業もしていたそうだ。

実証実験とコンピュータ計算で割り出した理想的な影の撮影方法

実証実験とコンピュータ計算で割り出した理想的な影の撮影方法

佐藤匡氏は「本物のオリンピックの映像ならではの強みが圧倒的にあるんです。スポーツ経験がある人に実演してもらうのと、世界選手権レベルの人に実演してもらうのとでは、動きの迫力がまったく変わってくる。さらにオリンピック選手ともなると、素人目に見ても動きの強さの違いがわかります」と述べた。最初は影だけでは映像が持たず、途中で実体側に視点を戻すことが必要になるのではと予想していたが、その必要はなかったという。

齋藤氏から作品の選定について聞かれた佐藤雅彦氏は「新体操のリボンや競輪は綺麗に影が出るだろうと頭のなかで考えてはいましたが、実際に撮影してみると予想を超えておもしろいところが見えてくる」と発言した。また実際の撮影では、ドローンの風でリボンの動きを狂わせてしまうという失敗もあったと打ち明けた。全体の雰囲気をかたちづくるミニマムな音楽は栗原正己氏が担当し、内野真澄氏がローリング・ストーンズの「She's a Rainbow」を映像にあてたときにそのような方向性が決まったという。

齋藤氏

齋藤氏

オーディエンスを信頼する

佐藤雅彦氏は、2008年に伊村氏がキュレーションした「君の身体を変換してみよ」展(NTTインターコミュニケーション・センター[ICC])で、身体能力をメディアによって拡張する作品を発表している。伊村氏は、同展で披露された認知科学の知見が本作にどう生かされているのか質問した。佐藤雅彦氏は、欠けた情報を補う人間の認知能力がおもしろさにつながったと語る。影という二次元情報から三次元情報に立ち上げる、影からリアルな表象を得る能力を使っていることに喜びがあり、それが表現として存在できる理由だとした。

自身もエンターテインメント分野で活躍する齋藤氏によると、現代のメディア表現は老若男女に楽しさを伝えるために、どんどん表現が厚塗りになっていく傾向がある。映像の知識や歴史を知らないオーディエンスはリテラシーが低いと思ってしまい、映像装置を使ったりCGを合成したりと、どうしても表現を足していってしまうのだという。この作品は人間の機能や感覚をうまく利用して絶妙なバランスでつくられていると指摘した。

それを受けた佐藤雅彦氏は、「みる人は知的生命体なので、オーディエンスを信頼しなければならない」と発言。表現が完成し尽くされたものではなく、自分のなかで表現が完成するものの方が、オーディエンスにとっては嬉しいのだと考えを述べた。

佐藤匡氏をはじめユーフラテスのメンバーと佐藤雅彦氏は共同で教育番組「ピタゴラスイッチ」を製作している。番組のターゲット層である3〜4歳の子どもに対しては、文脈に依存しない表現をしなくてはならない。番組製作に関して佐藤匡氏は、「子どもはこれがおもしろいと感じるだろうと考えてつくっているのではなく、人間だったら誰でもおもしろいだろうと思う部分を出そうとしています」と語る。

オーディエンス側のリテラシーに関して伊村氏は、映像をみる体験がここ10年20年で一般化・日常化しているなか、オーディエンス間の共通項がかなり変わってきているのではないかと指摘した。上空から撮影するカメラが少しずつ遠ざかっていく本作の最後のシーンと、チャールズ・イームズの映像作品『Powers of Ten』(1968年)との類似を挙げ、「あからさまな意図ではなく、きもちいいと思う感覚を鑑賞者が映像のなかから読み取ってきた歴史、その蓄積を語れるような時期に来ている。自分の課題として、みる側の成熟を言葉にしていけると、こういった作品の魅力が伝わっていくのでは」と述べた。観衆を説得するのは常に作品だと、本作で改めて実感したという。

伊村氏

伊村氏

最後に齋藤氏は、受賞者の二人に今後の取り組みや注目していることについて聞いた。佐藤匡氏は本作を制作し、実体が真下にいるにもかかわらず影から何かを読み取ろうとする現象を不思議に感じ、「人間にはこうした性質があるのでは、という気付きがある作品をつくりたい」と抱負を語った。一方佐藤雅彦は、人間が体験する新しい「わかり方」に興味があり、それを発見し、教育に発展できないかと考えることに興味があるとのこと。また、リテラシーの歴史という概念は伊村氏の指摘で初めて得た知見だったと述べ、『Shadows as Athletes』をリテラシーがそこまで育っていない50年前、80年前にみてもらったらどうなるのかと思いを巡らせた。

佐藤雅彦氏や佐藤匡氏のように、認知科学や心理学など、広い視点からたくさんの物事をみているからこそ、違う角度から違うものがみえてくる。登壇者にとっても視聴者にとっても、「視点の視点」を考えさせられる1時間であった。

(information)

第23回文化庁メディア芸術祭 受賞者トーク・インタビュー

エンターテインメント部門 受賞者トーク「視点の視点」

配信日時:2020年9月19日(土)12:00~13:00

出演:佐藤雅彦/佐藤匡(エンターテインメント部門大賞『Shadows as Athletes』)

モデレーター:齋藤精一(エンターテインメント部門審査委員/株式会社ライゾマティクス代表取締役/クリエイティブディレクター)、伊村靖子(アート部門選考委員/情報科学芸術大学院大学准教授)

主催:第23回文化庁メディア芸術祭実行委員会

https://j-mediaarts.jp/

※受賞者トーク・インタビューは、特設サイト(https://www.online.j-mediaarts.jp/)にて配信後、10月31日まで公開された

※URLは2020年10月13日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- 第23回文化庁メディア芸術祭 エンターテインメント部門 受賞者トーク「透明化、やがて透明人間化する広告」レポート2020年11月6日 更新

- 「第23回文化庁メディア芸術祭受賞作品展」レポート2020年12月23日 更新

- 情報技術は他者との関わりをどうデザインするか第2回 三輪眞弘「イアマス・リンギング」の休止と再演から考える、音楽とコミュニティの行方2021年6月7日 更新