「マンガを読む」という体験について、考えたことはあるだろうか。テキストやイラストを自由にレイアウトしたグラフィックノベル、クリス・ウェア『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』を取り上げ、その言語化を試みたい。

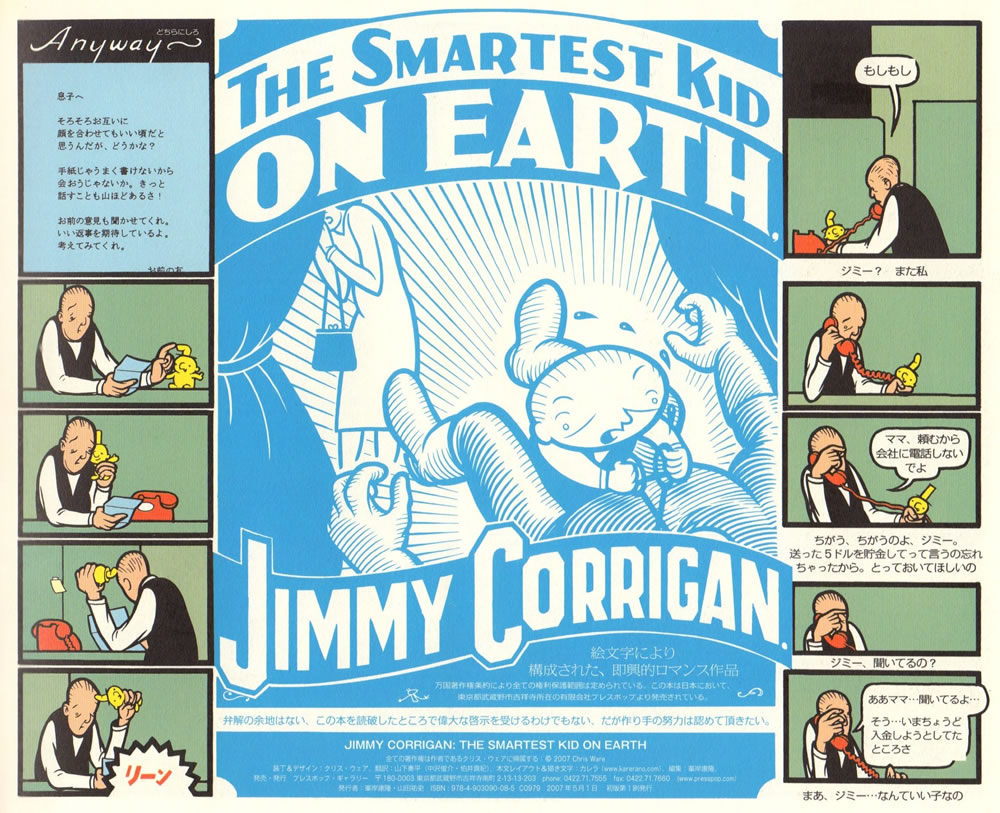

『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.1より

『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.1より

語りをつうじて顔が私とのあいだに関係をとりむすぶにしても、顔はそのことで〈同〉のうちに組みいれられるわけではない。顔は関係のなかにありながら、絶対的なものであり続ける(註1)。

レヴィナスは現象学を基礎とした彼独特の倫理学のなかで、「顔」というキーワードを印象的に散りばめながら、他者について思考し続けた。この一節を目にしたとき、私はマンガを読むときのことを想起した。マンガにおいて登場人物たちは「顔」をさまざまに変化させ、読者に物語への没入を促していく。私はその顔を何度も目にしながら、抽象的な時空間へと参入し、親密な関係をとりむすぶ。しかし、ひとたび読み終えてしまえばイメージの連続は途絶え、キャラクターたちは彼方へと消え去ってしまう。

本稿はそのようなマンガを読む経験を、クリス・ウェアによるグラフィックノベル『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』(以下『ジミー・コリガン』、註2)を題材として言語化を試みる。ウェアの多岐にわたる視覚的語彙の活用をひもときながら、そこで私たちが体得する「読むこと」のあり方について考えてみたい。

グラフィックノベル=マンガ

まずは考察に進む前に、クリス・ウェアに関する基本情報と、グラフィックノベルについての前提を共有しよう。クリス・ウェアは1967年生まれのアメリカ人作家である。80年代末からコミックスの執筆活動を開始し、本稿で取りあげる『ジミー・コリガン』を2000年に出版する。それによって数々の賞を受賞し、ウェアは作家としての地位を確立した。以後、ニュー・ヨーク・タイムズ・マガジンでの連載や、各種媒体のイラストレーション、2006年にはシカゴ美術館での個展、コミック作品としては、いくつもの判型の冊子をボックスにおさめ書物の始まりと終わりを解体した『Building Stories』(Jonathan Cape、2012年)や、『Rusty Brown』(Jonathan Cape、2019年)をリリースしている。

ウェアの発表するコミックスは、アメリカ国内で一般に「グラフィックノベル」と呼ばれている。それはアメリカのコミック文化のなかの一ジャンルであり、言葉自体は60年代に登場したと言われているものの、市場での存在感や、認知度を増していったのは今世紀に入ってからである。アメリカのコミックの主要なジャンルとしてよく挙げられるのは、食料雑貨屋等でも販売される、コミックブックという中綴じの小冊子であり、コミック専門店での売り上げが多くのシェアを占めているジャンルでもある。それらとの決定的な違いとしてグラフィックノベルは、一般の書店にも置かれる、平綴じの作品に対してその呼称が用いられることが多い。椎名ゆかりはこの両者について、内容の水準における厳密なジャンル規定は困難なものの、あえて区別しようとするならば、こうした出版形態の違いが決定的なものであると述べている(註3)。

ここからうかがえることは、両者のターゲットとしている読者層が異なるということでもあるだろう。コミックの専門店ではなく、一般の書店をマーケットとして想定しているグラフィックノベルは、文芸作品やノンフィクションの書籍を購入するような層へもアプローチできる作品として展開されている。よって、先述したコミックブックに中心的な主題でもあるヒーローものでは等閑視されがちな日常描写や等身大の人間的葛藤、あるいはシリアスなルポルタージュなどを展開することができるのが、グラフィックノベルの特徴なのである。例えばその歴史を語るうえでよく先駆的な存在としてあげられるアート・スピーゲルマンの『マウス――アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語』(小野耕世訳、晶文社、1991年)は、父親のアウシュビィッツ収容所での体験を主題とした作品で、続編の『マウスⅡ――アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語』(小野耕世訳、晶文社、1994年)とあわせてピューリッツァー賞を受賞している(編註)。そしてウェアもまた、『ジミー・コリガン』で文芸作品を中心にジャンルレスに選出されるアメリカン・ブック・アワードを受賞していることからもわかるように、文学なども含めた創作物一般のなかでその評価を勝ち取ってきた作家の一人なのである(註4)。グラフィックノベルは近年、フランスでもロマングラフィック(Roman graphique)と翻訳され定着しており、実存的、社会的問わず複雑なテーマを取り上げた作品の総称として認知を広げていることも付け加えておこう(註5)。

しかしこのような評価や、流通における戦略は、なにもグラフィックノベルが文学に近い表現であることを意味しているわけではない。確かにウェアの作品は内容から鑑みると、日常的に小説を読むような習慣のある層に受容されている部分はあるだろう。だが形式の水準から見れば、それは私たち日本人が「マンガ」と認識している表現と何ら変わりがない。それは紙の上にフレームが連続し、そのなかに描かれた図像と文字が任意に配置されることで、物語や時間の推移を読み取りうる書物という体裁をとっているからだ。こうしたフレームの連続、つまり日本語で言い直すならばコマの連続と、図像と文字の併置の様相を詳しく観察しなければ、『ジミー・コリガン』が喚起するエモーションを分析することはできないだろう。そしてそのためにも、今述べたコマの連続と絵と文字の併置を、「文化圏を超えて共通してみられる表現形式を指すもの」とし、本稿は形式的な観点からグラフィックノベルとマンガを同一のものとみなして論述を展開していきたいと思う(註6)。

線条性と紙面性

クリス・ウェアが、いま世界で最高のコミックスの作者であることは、アメリカでもヨーロッパでもどこでも、コミックスを読む人たちはみな知ってるし、認めているよ(註7)

『闇の国々』(フランソワ・スクイテン画、古永真一・原正人訳、小学館集英社プロダクション、2011年)において脚本を担当し、壮大な迷宮的世界観を表現したブノワ・ペータースはウェアについてこのように語り、「いわばコミックスにおけるジェイムズ・ジョイスなのさ」と賞賛している。ペーターズはなぜウェアをジェイムズ・ジョイスになぞらえたのか。それはジョイスが徹底的な言語の解体と再構築によってさまざまな手法を駆使しながら文学の語りを刷新したように、ウェアもまた重層的に時制を操作し、図像が持つ伝達作用を緻密に組み立てつつ紙面を再構築していくからである。そのとき流用されるのはポスターやタイポグラフィ、展開図といったデザイン分野における手法のみならず、幻燈などの視覚玩具やペーパークラフトまで物語に闖入させながら、私たちの「読み」の自明性を、ジョイスの小説と同じように揺さぶってくるのだ。

ここでまず先に、『ジミー・コリガン』のあらすじを簡単に述べておこう。本作はうだつの上がらない日々を送る30代の独身男性ジミー・コリガンのもとに、幼少期のおぼろげな記憶しかない父親から飛行機のチケットが届く。そしてその父と再会し、祖父、父の養女との交流のなかでジミーの実存が揺り動かされていくさまを描きつつ、そうした葛藤をジミーの父、祖父の回想シーンも入れ子状に配置しながら、それを普遍的な主題として昇華した物語である。

すでに見たように本作にはさまざまなトリッキーな仕掛けにあふれているのだが、それによって言葉ではない、絵を読むことの能動性が生まれてくるのは大きな特徴だといえる。しかしこのことは特に本作だけに特別なことではなく、むしろマンガの原理そのものでもある。泉信行は、『漫画をめくる冒険 読み方から見え方まで〔上巻・視点〕』において、マンガにおける絵と文字は別々に鑑賞されているわけではなく、「どちらも同じ感覚で『よんで』いる」のではないかという提起を行っているが(註8)、まさにこの仮説を証明するかのような作品が『ジミー・コリガン』にほかならないのだ。

そんな絵と文字を対等に捉えることを、読者の立場で言い換えるならば、それは「見ること」と「読むこと」を同時に行っていくということになる。『ジミー・コリガン』が興味深いのは、このことを最初の見開きページからあからさまに要求する点にある。まず1ページ目、そこには広大な宇宙空間のなかに小さく地球が描かれている。そして2ページ目にそれはクローズアップされ、地上のビル群が描かれる。しかし、この図像がビルであることを認識するために、本作は身体的な動作を要求する。なぜならこのビルは紙面に直立して描かれているのではなく、水平に、つまり寝そべった状態で描かれているのだ(図1)。ここでウェアは、横長の書物を右に90度回転させ、縦向きで読むことを指示している。そして以降3ページにわたって、この約束事は継続される。ここで私たちはそのような読みの切り替えが、文字ではなくイメージによってなされていることに注意しよう。つまりここでウェアは、絵と文字を平等に読まれうるものとして提示することによって、自身の作品を端的にプレゼンテーションしているのである。「書物は物理的なものであってほしい(註9)」と語るウェアは、文字と図像を等価なものとして認識し「両方とも僕たちの感覚や真実を伝えるツールでありフィルター(註10)」であるとドイツのカルチャー誌『mono.kultur』によるインタビューで述べている。

図1 クリス・ウェア『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.1(山下奏平・中沢俊介・伯井真紀訳、プレスポップ・ギャラリー、2007年)より

図1 クリス・ウェア『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.1(山下奏平・中沢俊介・伯井真紀訳、プレスポップ・ギャラリー、2007年)より

このように非連続的で、多角的なアプローチから構成されるイメージの連続は、私たちを新しいマンガの読みへと誘っていくだろう。そんな本作をさらに理解するために前提としたいのは、マンガのページ上に現れる「線条性」と「紙面性」についてである。

線条性と紙面性。これはマンガの2つの側面を明快に剔出してくれる考え方だ。ピエール=フレノー・ドリュエルによるこの概念図式が提唱されたのは、1976年にフランスの「コミュニカシオン」誌発表された論文「線条性から紙面性へ」においてである(註11)。

マンガは文字と図像の組み合わせによって表現されるメディアであるが、その意味するところとはいったい何なのか。それは文字が読字の時間を否応なく生じさせてしまう「継起性」と不即不離な関係を持っているのに対して、図像は時間を介在させず、空間的に把握しうる「同時性」をともなった表現であることである。この両者を運用することで、マンガは絵画や写真に代表されるような視覚的表現でもありながら、文学のような物語を表現しているのである。私たちはコマの連続から小説を読むのと同じように物語を受け取りつつ、ページに配置される対象を一瞬のうちに把握する。ドリュエルはこうしたマンガを読む経験を腑分けし、コマが時間的に連続し、継起することを「線条性」とし、コマをページ上にレイアウトしていくことを「紙面性」として定義したのだ。

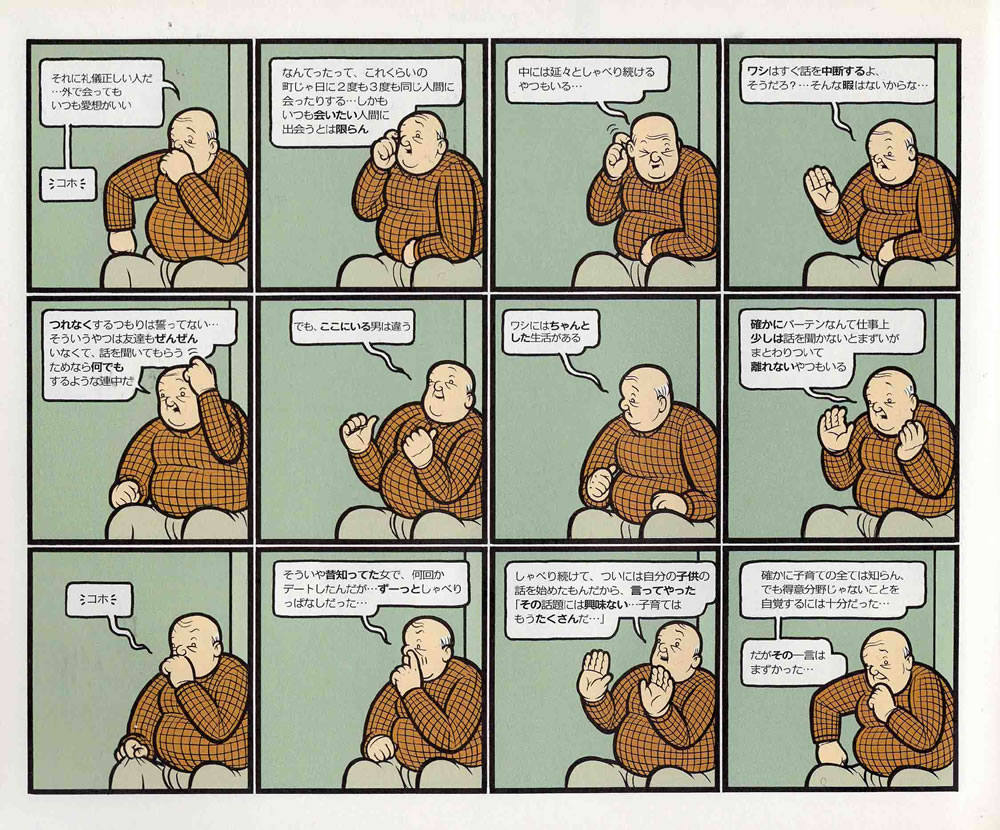

それでは両者について『ジミー・コリガン』を取りあげながら、具体的に確認してみよう。線条性の例として分かりやすいのは図2だ。ここではジミーの父がジミーに向かって話し続ける。その所作とセリフがページを均等に12等分されたコマの中で継起的に連続していくさまが見てとれ、キャラクターの身振りがよくわかるようになっている。

図2 クリス・ウェア『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.2(伯井真紀・中沢俊介・山下秦平訳、プレスポップ・ギャラリー、2010年)より

図2 クリス・ウェア『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.2(伯井真紀・中沢俊介・山下秦平訳、プレスポップ・ギャラリー、2010年)より

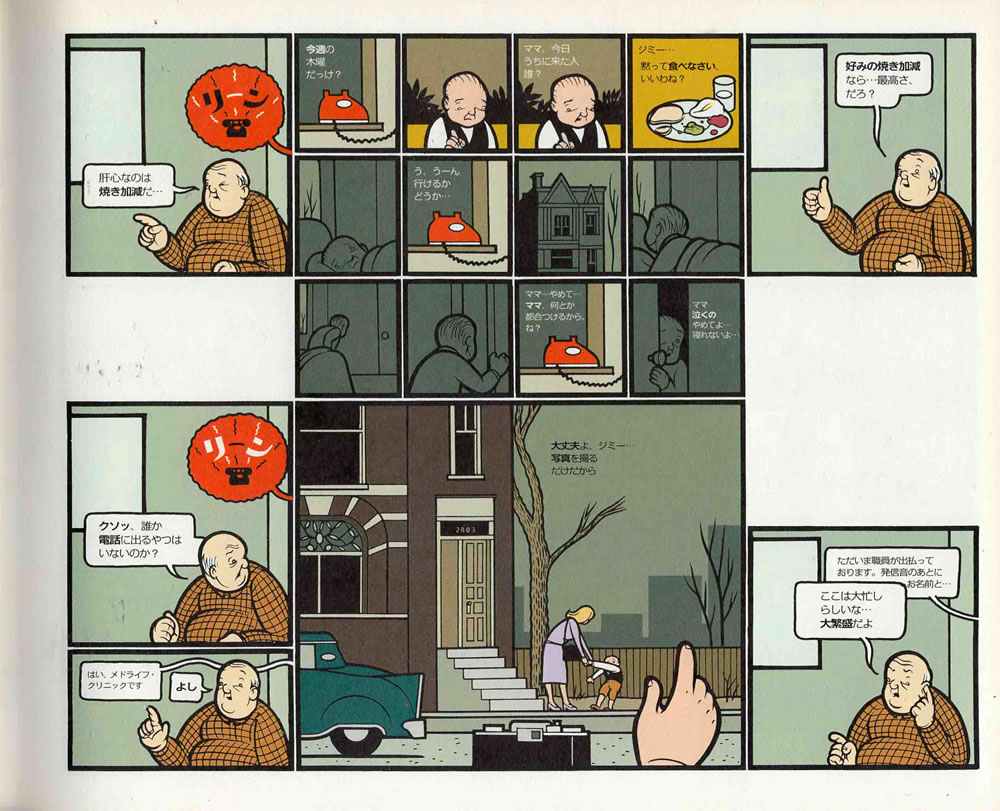

しかし本作がマンガの線条性の観点からみて興味深いのは、その継起的な物語の展開がことあるごとに脱臼させられている点である。図3を見てほしい。これはジミーの父親が、病室でジミーに向かって語りかけているシーンだ。最初の左上のコマ、赤いフキダシのなかに描かれた電話と「リーン」という文字によって、読者はコマ枠外で電話が鳴っていることを理解するだろう。しかし、そこから続くコマではジミーの回想が突然挿入されている。だがこうしたコマの線条性は、いたずらに無視されたわけではない。なぜならこの回想シーンで展開されているのは、ジミーの母親が電話で話しているときの思い出だからである。電話の音がしたコマのつぎに描かれる電話とセリフによって、読者は電話に応対するシーンへ物語が展開したのかと思うかもしれない。しかし実は電話という共通のモチーフを経由することによって、この2コマ目の時制は一挙に過去へとさかのぼっているのだ。

図3 『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.2より

図3 『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.2より

このようにメディアの媒介性を利用し、リニアな物語継起をあえて避けることで、ウェアは読者に揺さぶりをかけていく。均等に区切られた小さなコマによる一連の回想シーンに目を通し終え、右上のコマに視線を移動させるとジミーの父親は、ジミーが物思いに耽っていたことなど露知らず話し続けている。ここで再び時制は現在に戻る。そして左下の方のコマに目をやると、まだ電話は鳴り続けていたことが明らかになる。その下のコマで、病院職員がようやく電話を取り、音は鳴り止む。そして右のコマへと読み進めると、ページ中最も大きなコマをつかって再び回想シーンへとジャンプしていく。このように『ジミー・コリガン』は、たった1ページの中で現在と過去を自由に往復しながら、マンガの線条性を脱構築していくのである。精妙にコントロールされた間白(コマとコマの間の空白)も、このシーンの独特な時間感覚を演出している。

次に紙面性の例として挙げたいのは図4の親子の再会シーンである。ここでは上部2コマの左側にジミーを、右側に父親を描くことで映画における切り返しショットと同じ効果を生じさせている。しかしこのページ上に描かれた図像を見たときに受ける印象は、そのような時間的な継起ではなく、対称的に配置された二人の顔ではないだろうか。そしてこのことは、彼らが親子であることを強調し、鏡像を形作る。コマの連続ではなく、紙面上のコンポジションによって一挙に可視化される親子の関係。二人は似ている。がしかし、二人ともあまりにも長い間離れていたせいか、目の前にいる人物が本当に自分の肉親かどうかすら判断しかねてしいるようなその一瞬を、この2コマは切り取っているのだ。それまでの読書は停滞し、あらためて「見る」ことが要請される。このように複数のコマをひとつずつ、物語の継起にしたがって読むのではなく、シンメトリカルに配置されたページ全体から、キャラクターの感情を知覚するよう促されるこの場面は、紙面性が優位に立っているといえるだろう。

図4 『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.1より

図4 『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.1より

ここから理解できるように『ジミー・コリガン』は、あたかも連続写真のように執拗に身振りを描写し、マンガの線条性を強調したかと思えば、その連続性を入れ子構造にしながら、ノンリニアな語りによって読者を困惑させる。そしてときおり登場する象徴的なコンポジションは、紙面それ自体に対する意識の高さをうかがわせる。しかしウェアが過激なのは、いま見たように線条性と紙面性を場面によって巧みに使い分けるのみならず、この両者のどちらともつかないような「ダイアグラム」を要所要所で挿入してくるところである。

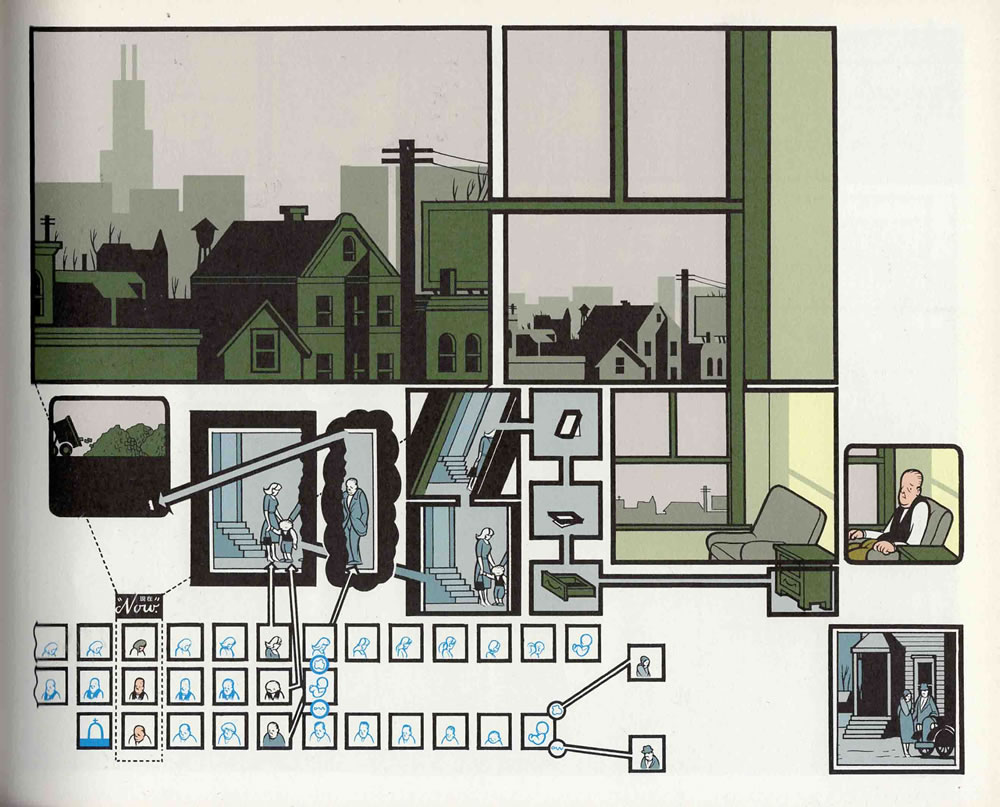

その例として図5をみてみよう。この場面には文字が「‟Now”現在」と印付けられたページ左下隅以外に存在しない。だがしかし、ここには多くのコマが配置されている。図像もまた言語であると語ったウェアは、ここで(文字通り)全面的にその思想を開陳しているのだ。ジミーはおそらく父親の住まいであろうリビングでソファに座り、両親のことを考えながら物思いにふける。しかしその思念は図像の連関によっていつのまにかジミーの思念をはなれ、父、祖父の記憶へと接続していく。イメージによって視点となる人物が切り替わっていくこの場面を理解するためには、このダイアグラムを読み取らなければならないのであるが、しかしそのためには、ページの上に展開された一つひとつのイメージを読み解かなければならない。線条性と紙面性はせめぎあう。読む順番はコマの内外をつなぐ直線によってそれとなく指し示され、矢印にも導かれ隣接したコマへと視線を泳がせていく。しかし、それだけでは意味を掴むことはできず、再びページ全体の構成を確認すると、そのときにようやくコマ内部の時間が巻き戻されていたことに気付くのである。

図5 『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.1より

図5 『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.1より

図像の連続によるシンコペーションはマンガを読む時間感覚を揺るがし、このようなトリックを随所にしのばせていくウェアの手つきに、私たちはその都度ついていかなければならない。このようなギアチェンジを繰り返すことによって『ジミー・コリガン』を読むという体験は、その他のマンガを読むときの経験から差別化されていくのだ。

線の可塑性――『ジミー・コリガン』における窓枠

次に分析の対象としたいのは、本作における「線」についてである。私はここで、トマス・ラマールが「マンガ爆弾――「はだしのゲン」の行間」において指摘した、マンガにおける「線の可塑性」を補助線に引くことによって、その問題について考えてみたい。

ラマールの言う「線の可塑性」とは、「線と形、形と構造の間の作用を未決定のままにしておくことができるようになる」ものである。そのことを理解するために、同じく彼が提唱する「構造的な線」についてまず説明しよう。構造的な線とは線そのものが持つ「地から隔てる作用と、縁を切り取る作用」に立脚した、図像を構造へと編成していく作用を持ったものだ。それは端的には、「把握されていないページの縁を、非常に形式的になぞることで、その縁をきわめて規則正しい形に変える線のこと」であり、その筆頭として挙げられるのがコマである。コマの存在によって紙面の形の配置は、「構造へと至る道を準備する」。このような構造化を前提として、その内部に描かれる対象も認識され、形へと従属する。そして線は形象となることによって、作品と読者の間に透明なコミニュケーションモデルを成立させるのだ。

しかしそうした関係性が生じるとなると忘れ去られてしまうのが、線の物質性である。たしかに線は、いま触れたように構造を生じさせるものでもあるが、そのような意味への還元をいったん留保することによって、線そのものの力動に注目することが可能になるとラマールはいう。その留保は次のような指摘を可能にするだろう。線が多様な構造を形成することができるのは、「線」そのものに可塑性が備わっているからであり、可塑的な線とは、「横断的あるいは離散的な総合を導く」ものなのだ。つまり線の可塑性とは、このような図像の意味作用の前提にほかならない。セルゲイ・エイゼンシュテインのアニメーション論からヒントを得たというこの可塑的な線を、ラマールは次のように位置づける。

可塑性はわれわれの目を、弾力性や柔軟性(受動的な反応)へと向けさせるだけでなく、跳ね返る能力や新しい形をとる能力(能動的な変容)へと向けさせもする。可塑的な線とはまさに、しなっては跳ね返り、曲がっては元に戻るような線のことである(註12)。

「受動的な反応」と「能動的な変容」。線の可塑性にはこの2つの作用が存在する。そしてそれがさまざまな形象となり、構造を生成させながら、マンガは展開されていく。ラマールはこうした着目によって、描線にマンガというメディアの核心を見出すのだ。

『ジミー・コリガン』もまた、こうした線の可塑性に意識を向けることによって、さらなる分析の展開が可能になるだろう。再び図5を見て欲しい。ここでそうした線の可塑性は、窓枠の向こう側に町並みがのぞく右上のコマとその周縁に確認できるだろう。この図において、またはそのほかの箇所でも本作における窓枠はしばしばコマ枠と同様の直角、水平の矩形を形作り、コマ枠を反復する。ここで右上のコマ内部に描かれる窓の桟はあたかもコマを擬態し、そのなかの時間を文節化しているかのようだ。ひとつの構造が別の構造へと能動的に変容していく可塑性を、『ジミー・コリガン』における窓枠は備えている。こうした解釈へ導かれるのも、この場面における窓枠が、コマ枠を超えていくことでその構造性を突き破っていく力動を湛えているからにほかならない。

伊藤剛は安彦良和のマンガにおける塗り残しが「図」としても機能していることを指摘し、同じ論考の他の箇所では「描線を問題にすると、ある単位(キャラ図像)についての言及が、別の単位(コマ)への言及に接続されてしまうのである(註13)」と述べているが、マンガの描線とはそもそも、こうした全体の構造との関わり抜きには思考することができないものなのである。一見強い輪郭線を主として几帳面に描かれている『ジミー・コリガン』だが、そこには確実に「線の可塑性」が息づいている。だからこそ本作における窓枠は「図」として描かれながらも、コマというマンガにとっての「地」でもあるような両義的な存在となっているのだ。

本作はこのように、マンガというシステムを巧みに操りながら物語を紡いでいく。後編はそのような方法論によって紡がれる物語を、私たち読者はどのように受け止めることができるのかについて考えてみたい。

(脚注)

*1

レヴィナス『全体性と無限(下)』熊野純彦訳、岩波書店、2006年、33ページ

*2

原書:Franklin Christenson Ware, Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, Pantheon Books, 2000.

翻訳版:クリス・ウェア『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.1/Vol.2/Vol.3、伯井真紀・中沢俊介・山下奏平訳、プレスポップ・ギャラリー、2007年/2010年/2010年

*3

椎名ゆかり「アメリカの図書館はいかにマンガを所蔵するようになったか -大衆文化の文化ヒエラルキーの変遷-」、「情報の科学と技術」64巻4号、2014年

*4

しかしこうしたカテゴライズが、揺らぎはじめていることも事実である。グラフィックノベル出身の作家が、ヒーローものを手がけることも珍しいことではなくなってきた。詳しくは次の文献を参照のこと。吉川悠「拡張するアメリカン・コミックス」、「アイデア」393号、2021年

*5

原正人「越境するグラフィックノベル 第1回 移民」メディア芸術カレントコンテンツ、2018年10月24日

https://mediag.bunka.go.jp/article/article-13985/

*6

こうした「マンガ一般」に対する理論を構築しようとする本稿の姿勢は、次の資料から示唆を受けたものだ。野田謙介「コマ割りは「何を」割っているのか 翻訳者のノート」、「ユリイカ」2008年6月号

*7

小野耕世「本の海、そしてグラフィック・ノヴェルの宇宙 『リトル・二モ』から『ビルディング・ストーリーズ』への道」、「ユリイカ」2013年3月臨時増刊号、18ページ

*8

泉信行『漫画をめくる冒険 読み方から見え方まで〔上巻・視点〕』ピアノ・ファイア・パブリッシング、2009年、15ページ

*9

『mono.kultur #30: Chris Ware』2012年、19ページ

*12

トマス・ラマール「マンガ爆弾――『はだしのゲン』の行間」大崎晴美訳、ジャクリーヌ・ベルント編『世界のコミックスとコミックスの世界:グローバルなマンガ研究の可能性を開くために(国際マンガ研究;1)』京都精華大学国際マンガ研究センター、2010年、284ページ

*13

伊藤剛「それはすでに線ではない――ドット・筆・Gペン」、「ゲンロン11」2020年、177ページ

(編註)

本作は『完全版 マウス ――アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語』(小野耕世訳、晶文社)として2020年にも刊行され、第24回文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品に選出されている。

【参考資料】

『mono.kultur #30: Chris Ware』Kai von Rabenau、2012年

「クリス・ウェア(Chris Ware)」、PRESSPOP

https://www.presspop.com/jp/artists/chris_ware/

※URLは2021年5月12日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- 広告マンガ論「読ませる」ことと「見せる」こと(前編)2021年1月5日 更新

- 海外に日本マンガを届けた人々番外編Ⅰ MANGA Plus by SHUEISHA2020年4月6日 更新

- 第23回文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 受賞者トーク「時を超える「マンガ」そして「サピエンス」」レポート2020年11月24日 更新