前編では、『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』から、「マンガを読む」ことについて考察した。後編では、稀有な方法により紡がれたこの物語が、読者にどのように受け止められるかを考えていく。

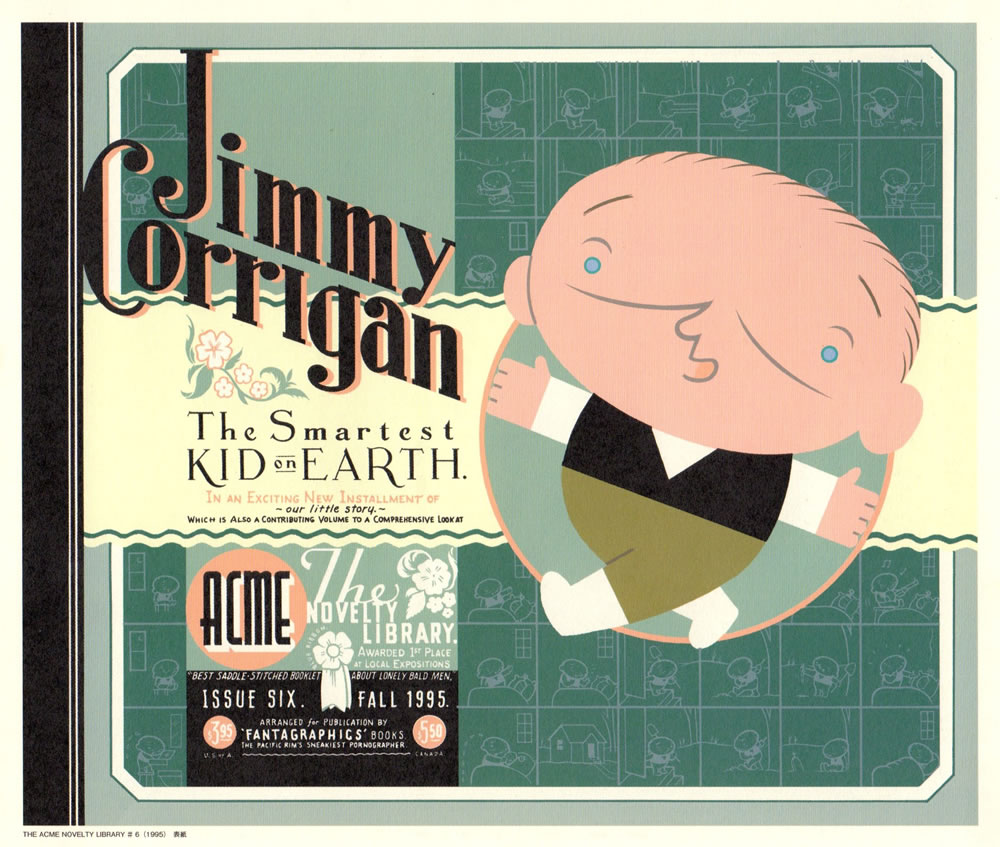

『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.1より

『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.1より

意味の分節と時間の分節

前編ではクリス・ウェアのグラフィックノベル『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』(以下『ジミー・コリガン』、註1)の形式的な面についての分析を行った。いくつもの表象形式を織り交ぜながら、読者の「マンガの読み方」をその都度再定義していくこうした作風は、私たちにどのような解釈の可能性を開いているのだろうか。

ジミーは父親との再会以降、徐々にほかの親類とも交流が生まれ、自らのアイデンティティの肯定へと向かっていく。しかしその矢先、父親が交通事故にあってしまう。茫然自失となったジミーの浮かべる表情は図1において、ページの左上と右下でそれぞれ確認できるのだが、この2コマのバストショットに目立った変化はない。後編ではこの変化の乏しいコマ割りと、そのジミーの「無表情」について中心的に取り上げながら、より考察を深めていこうと思う。

図1 クリス・ウェア『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.3(伯井真紀・中沢俊介・山下秦平訳、プレスポップ・ギャラリー、2010年)より

図1 クリス・ウェア『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.3(伯井真紀・中沢俊介・山下秦平訳、プレスポップ・ギャラリー、2010年)より

中田健太朗は野田謙介との岩明均のマンガをめぐる対談のなかで、岩明作品のコマ割りの巧みさを指摘している。中田が例として取りあげるのは、『ヒストリエ』(1巻、講談社、2004年)においてハルパゴスが王への反逆を宣言する場面だ(図2)。

図2 岩明均『ヒストリエ』1巻(講談社、2004年)184ページより

図2 岩明均『ヒストリエ』1巻(講談社、2004年)184ページより

一コマだけでも味わいがあるけれど、その味わいを複雑に深めているのは、やはり三コマの連関だと思う。というのは、この三コマを辿ってみても、いまいち彼の感情の動きが分からなくて、読者はここで妙に踏み迷ってしまうんですよね。…その統御しえない、宙ぶらりんな感情がじっさいにハルパゴスの心理状態なんだと思うと、恐ろしいものがとらえられているいう気がします(註2)。

これに対して野田はマンガのコマ分節を、「意味の分節」と「運動の分節」に大別できるのではないかという仮説を提示し、それを受けたうえで中田は次のように続ける。

われわれ読者は、まず意味の分節か運動の分節か、どちらかの読解に踏み出していくわけですね。ハルパゴスの例では、各コマの表情があまりにも意味深なので、意味の分節へと誘われてしまう。しかし、その意味を決定することができないので、読者の読みの視線は奇妙に宙に浮くことになる(註3)。

『ジミー・コリガン』において私が今とりあげているシーンもまた、このような意味の決定不可能性を湛えているのではないだろうか。左上のジミーの顔から右下のジミーの顔にいたるまでに挿入されたコマを配慮すると、そこには時間が流れ、仔細に観察すると表情もわずかに変化していることから「運動の分節」が行われているかのようにみえる。しかしその一方で、初読時には気付かないような変化しかないジミーのふたつの顔面は、左下の回想ゴマの存在によって内面の変化を、つまり「意味の分節」がなされているかのようにもみえるからだ。

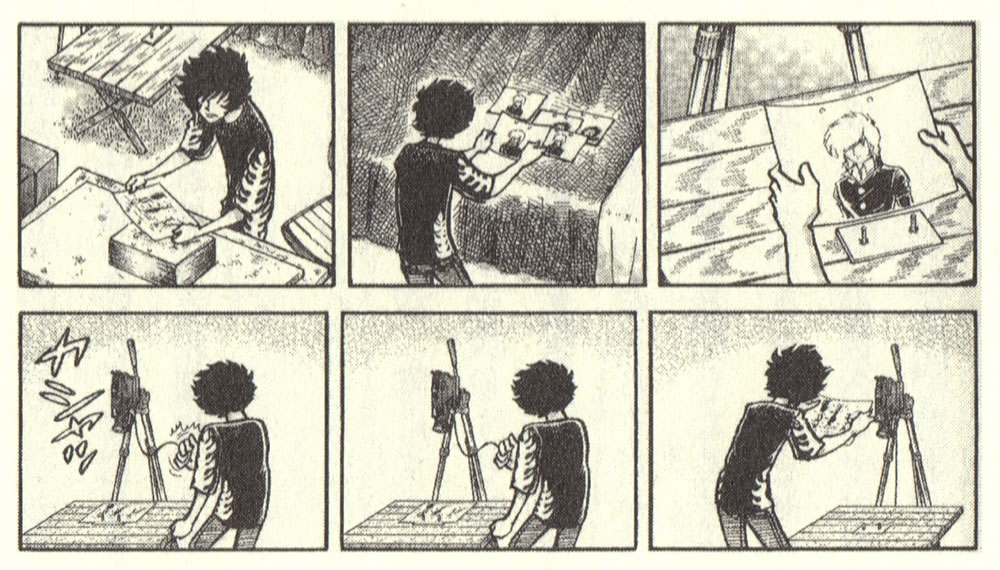

だがこうした意味の宙吊りは一瞬であり、その両義性にマンガは安住しない。というよりも、できない。なぜならマンガは、静止画による表現であるにもかかわらず、瞬間を表現することを苦手としているからだ。鈴木雅雄は島本和彦の『アオイホノオ』(10巻、小学館、2012年)の連続する6コマ(図3)を取り上げ、「カシャッ」という擬音が描き加えられた最後のコマ以外の全く文字情報のない5コマ以外では、時間が流れているという。その5コマを瞬間としてとらえることは十分可能であるが、このケースにおける擬音など、瞬間を指し示す記号がない場合はそれぞれのコマを「時間的持続の中にあるものと私たちは捉える」からである(註4)。だから『ジミー・コリガン』でも今問題にしているページ(図1)もまた、何も時間を指示する記号が見当たらないからこそ、時間が流れているように私たち読者は受け取ってしまうのだ。

図3 島本和彦『アオイホノオ』10巻(小学館、2012年)9ページより

図3 島本和彦『アオイホノオ』10巻(小学館、2012年)9ページより

ではこうした進みゆく時間のなかで、先に挙げた「意味の文節」と「運動の文節」はどのように変容していくのだろうか。そのヒントとなるのは、中田がここまで別の問題としてきたこの2つの文節の論理が両立可能であると同じ対談のなかで語っていることである。図4を例にしながら中田は、それぞれに独立した意味を読み取りつつも、同時に一連の動きのなかでそれが想定できることを指摘している(註5)。このような両立の可能性を担保するからこそ、読者はイメージの意味に躓いてもマンガを読み進めることができるのだ。ゆえにジミーのこの無表情も、たんなる反復ではないはずだ。そこでは時間が経過してもいるし、心理状態(意味)の変化が表象されてもいるだろう。そしてその両者を図像のうちに共存させることができるからこそ、私たちはページをめくり、物語を享受することができるのだ。野田は中田のこのような指摘を受け、ロラン・バルトを引きながら次のように述べている。

図4 岩明均『ヒストリエ』3巻(講談社、2005年)23ページより

図4 岩明均『ヒストリエ』3巻(講談社、2005年)23ページより

意味の分節か運動の分節かという選択は、あくまで読解における端緒における態度決定として行われるもので、読解の軸を決めているにすぎない。(…)バルトが語っていたように、ここでもまた「物語活動の原動力は、継起性と因果性との混同そのもの」(…)ということになるのでしょう(註6)。

ジミーの顔面にはこのような継起性、時間と因果性、意味が渦巻き、充満していく。ウェアの技巧を尽くしたマンガへの多角的アプローチは、こうした一見なんの変哲もないコマ構成において、逆説的な重層性を獲得していくのだ。過激なマンガの解体がそこにはみられないからこそ、読者の積極的な関わりをうながし、1コマに対する滞留時間は引き延ばされていく。

「まなざし」と「目」

そんなジミーの表情にさらなるアプローチを試みるべく、ここからその顔に描き込まれた「目」について言及していこう。日本のマンガ言説においても繰り返し取りあげられてきたこの主題を『ジミー・コリガン』に突き合わせることによって、このジミーの目が、マンガというメディアにおいてどのような位相に存在しているのかを明らかにすることができるはずだ。

伊藤剛は「マンガのふたつの顔」(註7)のなかで、マンガのなかに描かれた人物の目を、「まなざし」と「目」に分別し考察を展開する。伊藤はここで自身の著書、『テヅカ・イズ・デッド』の主題のひとつであるマンガにおける自然主義的リアリズムの導入(註8)を、キャラクターの目という図像の水準に立ち返って再検討を加えている。伊藤が掲げる課題は「『大きく装飾的な目』と『自然主義的リアリズム』のハイブリッドが、マンガという表現形式のなかでどのように形成されていったかという推論を試みる」ことである。

まずは「まなざし」から確認していこう。伊藤によれば「まなざし」とは、「枠線で区切られた「コマ」に規定され、隣接する前後のコマを規定するもの」であり、そのような機能が徹底化された結果、キャラクターの目は簡素に、小さくなる傾向があるとされる。ここで例として取りあげられるのは大友克洋の作品だ(図5)。例えばこの場面における3コマ目のキャラクターの目は、続く4コマ目が3コマ目に描かれた人物の主観映像であることを指示するためのつなぎとして機能している。「まなざし」とはこのように隣り合うコマの連続性を担保する効果があると指摘する。そしてそれは、「逆に言えば、隣接するコマさえ規定できればよい(傍点原文)」ものであり、その機能さえあれば目は「どんどん簡素に、より「小さく」なることが許される」のである。

図5 大友克洋「任侠シネマクラブ」、『ショートピース』双葉社、1986年、84ページ

図5 大友克洋「任侠シネマクラブ」、『ショートピース』双葉社、1986年、84ページ

それに対して「大きく装飾的な目」は、「隣接しない離れたコマを規定することはない」「まなざし」とは異なり、その効果を紙面全体に発揮するものである。端的に「目」と名付けられたそれは、コマという分節に束縛されずにページを統御する。コマ枠が取り払われたり断片化しながら、トーンやモノローグが重層的に折り重なる少女向けのマンガに散見される様式を伊藤は引き合いに出す。そして「目」の影響を紙面全体に及ぼすための技法的な解決策として、紙面上の顔は大きくなり、顔面に対して目の占める面積も大きくなっていったのではないかと推測がされている。さらに伊藤はここで、「目」の活用は日本の少女マンガに特有のものではなく、「紙面上をコマのような複数の「空間=場所」の連接によって意味を生成する表現全般の特質に由来するもの」であるとして、他の作家の図版も取りあげながら議論の一般化を図っている。「大きく装飾的な目」によって紙面をコントロールすれば、コマ枠は整然と区切られる必要などなく、重層性を伴ったまま物語を展開させることができるのだ。そしてこのような傾向を持つ「まなざし」と「目」は、対立するものではなく、両義性を持つこともありえるとされている。

それでは伊藤の洞察を受けたうえで、再び図1に描かれたジミーの2つの顔をみてみたい。ここでのジミーはショックのあまり自分を見失っている。彼以外の人が物語に絡んでくることはなく、ゆえにこのジミーの目は「まなざし」としての機能は持ちえてない。コマはジミーの視線とは無関係にカメラアングルを変えていく。ではこの目はページ全体を統御する、「目」なのだろうか。しかしその衰弱しきった目は、ページ全体に影響を及ぼしているようにはみえない。対角線上に配置されることによって、2つの顔は紙面に求心力を多少あたえているものの、それはコマ割りの、紙面性の優位によって生まれているものである。ならば、これは「目」でもないのだろうか。

この問題に解答するために、マンガ研究者である岩下朋世の整理を補助線として引用しよう。伊藤のいう「まなざし」と「目」の両者を、岩下は読者の体験も考慮に入れながら次のように述べている。

「まなざし」がキャラ図像[人格等を含めない端的なキャラクター図像のこと]の〈目〉が何を「見ている」かに関わりを持ち、図像間の関係性を規定するものであるのに対し、「目」は「見られることに」関わりを持ち、読者との関係性において作用するものと言えるだろう(註9)。([]内引用者)

ここで岩下は、「目」を「読者との関係性において作用するもの」であるとしている。たしかに、「大きく装飾的な目」が描かれた紙面が散見される少女向けマンガにでは、ページ全体をコントロールするキャラクターの内面が技巧をこらし、多層的に表現されている(図6)。それゆえ「目」には、読者の感情移入を積極的に促す作用が存在するといえるだろう。こうした観点を踏まえると、ジミーの無表情を意味の分割と時間の分割のはざまで逡巡してきた私の読みは、この小さな目を、ページ全体を読解するためのモチーフ、つまり「目」として認識していたのではないだろうか。伊藤の議論は読者との関係性に対して、あくまで「同一化技法・モンタージュ型」という用語を選択し、狭義のマンガ研究の枠内に禁欲したうえで論述がなされている。私がここで岩下の整理を受け継ぎながら指摘したいのは、「まなざし」と「目」の分別は純粋にコマの運用によってのみなされるのではなく、読者の働きかけを積極的に評価することによって、「まなざす」作用しか持ちえないはずの小さな目も、ページ全体に影響を及ぼす「目」としての存在感を持ちはじめるのではないかということだ。ジミーのこのうつろな目は、「まなざし」として作用するのではなく、小さいながらも隣接するコマを超え、紙面のムードを決定するものとして存在しているのである。

図6 萩尾望都『萩尾望都作品集8 ポーの一族③』小学館、1978年、188ページ

図6 萩尾望都『萩尾望都作品集8 ポーの一族③』小学館、1978年、188ページ

ジミー・コリガンの無表情

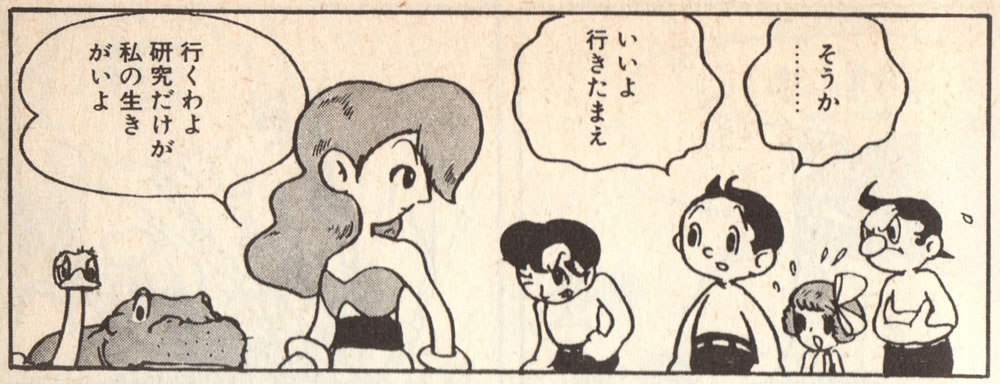

しかし、なぜこのような感情移入が可能なのだろうか。それは私たち読者が描かれたキャラクターの目に、「内面」を読み取っているからである。夏目房之介は『手塚治虫はどこにいる』のなかで、日本マンガ史における目の表現の変遷に触れている。夏目によると、「マンガにおける目は、戦前から戦後しばらくの子どもマンガにあっては、じつにタドンのようなタダの黒丸であった」と総括され、手塚治虫がそこに「自意識のドラマ」を持ち込んだとされている。『来るべき世界』の1コマ(図7)を、夏目は次のように分析する。

図7 手塚治虫『来るべき世界』(角川書店、1995年)231ページより

図7 手塚治虫『来るべき世界』(角川書店、1995年)231ページより

その表情をつくるにあたって、いかに目が描きわけられているかを見てほしい。

おなじ〈の〉の字形のまつげ付き少女の目でも、勝ち気そうな少女の眉はツンとあがり、目には光がはいっている。瞳の顔全体に対する大きさもちがう。気弱そうな少女の眉はさがり、瞳は二重のお人形のような表情である。これらの微妙な描きわけが、彼らの性格の相違を物語っているのである。(…)これらの人物がきわだって表現しているのは、それぞれが自意識を持った存在である、ということなのだ(註10)。

ここで夏目は各登場人物の目を、大きさのみならず虹彩の処理や眉の角度まで詳細に言語化している。吉村和真は「〈似顔絵〉の成立とまんが――顔を見ているのは誰か――」において、江戸時代の浮世絵にまでさかのぼりながら私たちが「顔」のイメージをどのように受容してきたのかを考古学的に検証した。そのなかで吉村は写真の普及による顔の描かれ方の変化を、〈似顔絵以前〉と〈似顔絵以後〉に分け、基準となるイメージが存在しないために、人物の同一性を着ている服などによって判断するしかなかった前者に対して、後者を写真によって頭部のみで同一性が担保された時代の表現だとしている。そうした歴史の延長線上に、キャラクターの顔のわずかな描き分けによって生じるドラマを、夏目は手塚のキャラクターに見出したのだといってもいいだろう。

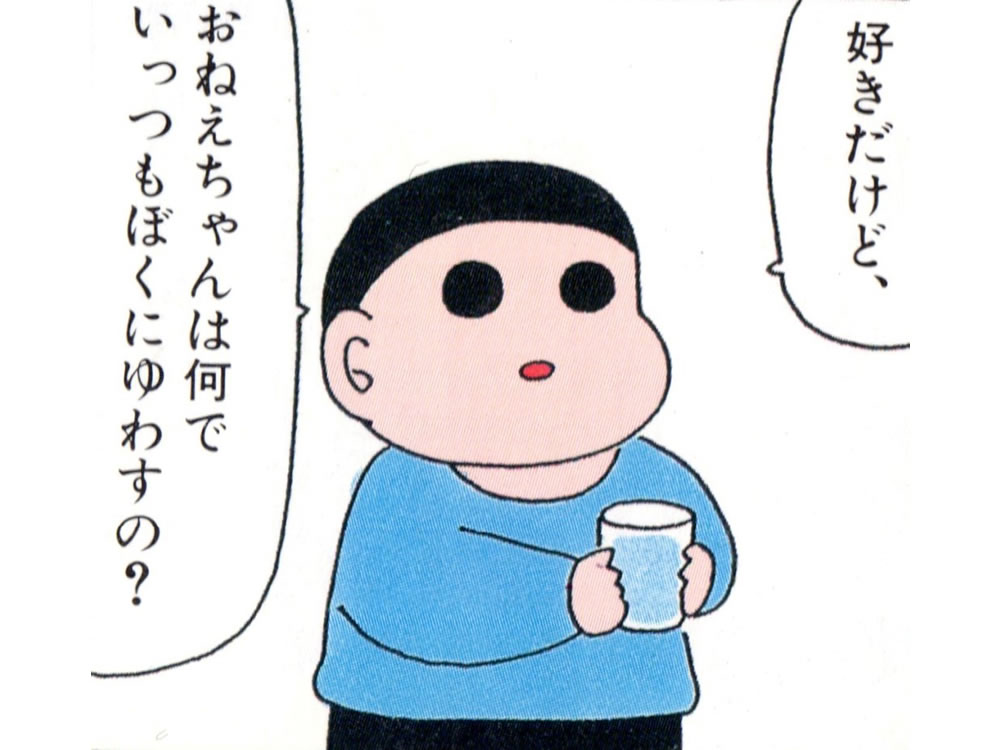

そうした顔に対する読みを日常的に行っている現在の読者には、「「無表情」を巡る問題」が存在していると吉村はいう。吉村は西原理恵子『ぼくんち』の二太(図8)を例にあげながら、次のように書く。

図8 西原理恵子『ぼくんち』1巻(小学館、1996年)70ページより

図8 西原理恵子『ぼくんち』1巻(小学館、1996年)70ページより

二太の黒く塗りつぶされた目玉と簡素な顔は、個性豊かな目玉・顔が与えられることが常である現在のマンガに慣れた読者にとっては、「無表情」という名の「豊かな表情」に見えてしまうのではないか。あの目玉から、複雑な内面を読み取ることができるほどに(また、そうでなければ『ぼくんち』は味読できないだろう)。(…)「何を読み取ったのか」ではなく、「どのように読み取ろうとしたのか」という点に着目するならば、「まず顔を見る」という「視線の流れ」や、「しっかり顔を見る」という「視線の強度」に基礎付けられた読み方が、漫画のみならず、むしろマンガにおいてより日常的に、しかも複雑に行われてきたと言えるだろう(註11)。

吉村は、風刺画や1コマものの「漫画」の検証も仔細に行ったうえで、ストーリーマンガである「マンガ」において、読者が顔に対して発揮する感性をこのように語る。私がここまで論じてきたジミーの無表情もまた、こうした読みの姿勢が身体化されているからこそ、私はこれらの無表情との関係を取り結ぶことができるのだ。

ジミーの目はなにも「まなざし」ていない。光を失い、盲いてしまったかのようなこの瞳は、「目」としてこの場面の絶望感を表象しているものの、その小ささゆえか、こころもとない。ここには手塚が描いた、「充実した内面」が存在しない。しかしだからこそ、逆説的にその自意識の根拠を見出そうとして、私はこの無表情を見つめ続けてしまうのかもしれない。視線の持続は徐々にコマの連続から私を引き離し、あたかも肖像画を見るように、私は紙に印刷されたインクのしみにしかすぎないジミーの顔を眺め続けてしまう。そのイメージのふくらみは、徹底してさまざまな視覚言語を駆使してきた『ジミー・コリガン』において、その意味の奔流が突如せき止められ、プールされたからこそ持ちえたものにほかならないのである。

曖昧なイメージとのあいまいな関係

三輪健太朗は「マンガにおける絵と言葉――諸星大二郎『感情のある風景』論」において、意味の複数性、つまり本稿でいうところの可塑性と、一義的な記号性を往還し、そのどちらにも抵抗する力動を諸星の描線に見出している。そして「感情のある風景」の結末で、主人公が落涙する場面に触れながら、次のように述べる。

この涙は、人の眼から零れ落ちる水滴を専ら写実的に再現したもの(現実)ではないし、一般名詞によって容易に名づけられてしまうもの(言葉)でもないし、また単なるインクのしみとしての図形(絵画平面)でもない。それはまさに、絵画の純粋性も言葉の明晰性も持たない「不純な」芸術としてのマンガのあり方を体現しているのであり、あらゆる身分に属すると同時にいかなる身分にも固定されないという曖昧さを示している(註12)。

マンガを読むとき、私たちは絵と文字が渾然一体となった何かを読んでいる。私はなぜ、前編で冒頭に掲げたレヴィナスの言葉とマンガを読む行為に共通性を直観したのだろうか。今ならそのことについて答えることができるだろう。レヴィナスが飽くことなく呼びかけ続けた他者とのコミュニケーションも、マンガを読むことを通じて私たちが登場人物に抱く感情も、それらは三輪が「感情のある風景」のラストシーンの涙に見出した「曖昧さ」の経験として特徴づけられるものなのだ。レヴィナスは『全体性と無限』のなかで、「愛」について、それを肉感としても、超越的なものとしても解釈することを退けながら、エロス的なものとして次のように語っている。

〈他者〉がその他性を維持しながら欲求の対象としてあらわれる可能性、さらには〈他者〉を享受する可能性、語りのてまえととかなたとに同時に身を置く可能性、対話者に到達するとともに対話者を踏み越えるこの位置、欲求と渇望、官能と超越のこの同時性、あかしえるものとあかしえないものとのこの接触、ここにエロス的なものの独特なありかたがある。エロス的なものとは、その意味で際だってあいまいなものなのである(註13、傍点原文)。

先に引いた箇所で三輪は、マンガのイメージそれ自体に「曖昧さ」を見出した。対してレヴィナスのこの一節は、マンガのイメージと、私たち読者が持つことになる、「あいまいな」関係性をよく捉えているのではないだろうか。マンガは語りによって私たちのすぐそばまで近づいてくるようでいて、一義的な意味へ汲みつくすことのできない不純さにより、「かなた」にも同時にその身を置く。登場人物と読者は対話しているようでいて、それは動くことのない画像としてつねに私たちを踏み越えていく。どんなに欲求し、渇望し、官能しようとも、実のところそれはぴくりとも動かない。それでも私たちはその簡略化された図像の向こう側に、なにかを感じ取ってしまう。このようなエロス的なものとの関わりが、マンガを読むという体験にほかならない。ゆえにマンガを読むことを交換不可能な「愛の時間」(註14)と形容した加藤幹郎は、なにも突飛なことを主張したわけではないだろう。三輪は先に引用したものとは別の論考で、この加藤の評論に対して次のような補足を行っている。

絵が複数並んでいる、という端的な事実もまた、相応の重要性を持っている。それはマンガに見られる近代的な時間性をより強調し、そして私たちから永遠の愛を奪う。マンガの複数のコマたちは、常に次の恋への誘惑をふりまいているからだ(註15)。

三輪によればマンガにおける「愛の時間」とは、このように「それが間もなく終わってしまうことを前提とした主張にほかならない」。そのことは私も読むという行為が、マンガというメディアにとって欠くことのできない前提であることにふれながら、すでに指摘した。絵画を見るときのように、マンガのイメージを見つめ続けることはできない。マンガは必ず読み終わってしまうのだ。だから私たちはいつも、マンガを置き去りにしてしまう。クリス・ウェアの描く太い輪郭線は、感情移入を誘導するその巧みなストーリーテリングとは裏腹に、まるで他者との関わりを拒絶するかのようにしっかりと閉じられている。物語のなかで語られるジミーの孤独や葛藤に、私たちは介入することができない。しかし、マンガを読んでいるときにだけは、私たちはその曖昧なイメージと、あいまいな関係を結ぶだろう。

(脚注)

*1

原書:Franklin Christenson Ware, Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, Pantheon Books, 2000.

翻訳版:翻訳版:クリス・ウェア『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』Vol.1/Vol.2/Vol.3、伯井真紀・中沢俊介・山下奏平訳、プレスポップ・ギャラリー、2007年/2010年/2010年

*2

中田健太郎・野田謙介「輪郭線に寄り添い、輪郭線に笑い合う」、「ユリイカ」2015年1月臨時増刊号、41ページ

*4

鈴木雅雄「瞬間は存在しない――マンガ的時間への問い」、鈴木雅雄編『マンガを「見る」という体験 フレーム、キャラクター、モダン・アート』水声社、2014年、66-67ページ

*7

伊藤剛「マンガのふたつの顔」、東浩紀編『日本2.0 思想地図β vol.3』ゲンロン、2012年、436-483ページ

*8

マンガにおいてこの問題を提起したのは大塚英志である。大塚は手塚治虫作品を題材にキャラクター記号的図像で「死にゆく体」と「傷つく心」が描かれたことをその起点としている。詳しくは次の資料参考のこと。大塚英志『アトムの命題 手塚治虫と戦後まんがの主題』角川書店、2009年

*9

岩下朋世『少女マンガの表現機構 ひらかれたマンガ表現史と「手塚治虫」』NTT出版、2013年、284-285ページ

*10

夏目房之介『手塚治虫はどこにいる』筑摩書房、1995年、91-92ページ

*11

吉村和真「〈似顔絵〉の成立とまんが――顔を見ているのは誰か――」、ジャクリーヌ・ベルント編『マン美研―マンガの美/学的な次元への接近』醍醐書房、2003年、125ページ

*12

三輪健太朗「マンガにおける絵と言葉――諸星大二郎『感情のある風景』論」、「表象09」2015年、247ページ

*13

レヴィナス『全体性と無限(下)』熊野純彦訳、岩波書店、2006年、166-167ページ

*14

加藤幹郎「愛の時間――いかにして漫画は一般的討議を拒絶するのか」、米沢嘉博編『マンガ批評宣言』亜紀書房、1987年、23-38ページ

*15

三輪健太朗「マンガ、近代のエフェメラ――あるいはルイス・キャロルの二つの時計」、「新潮」2015年6月号、199ページ

あわせて読みたい記事

- 越境するグラフィックノベル第1回 移民2018年10月24日 更新

- 「事件」と創作 カトリーヌ・ムリス『わたしが「軽さ」を取り戻すまで』2020年8月12日 更新

- 第23回文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 受賞者トーク「ウシジマくんの目に映る世界」レポート2020年11月24日 更新