新型コロナウイルス感染症の影響で、美術展をオンラインで開催するケースが多くみられるようになった。本連載では、いまさまざまな形態が試行されるオンライン美術展の可能性を探っていく。今回は、オンライン美術展を大きく3つの動向に分け、2019年の終わりから2021年にかけて開催された主要な展覧会を振り返る。

「DOMANI・明日展plus Online 2020:〈前夜〉を生きる」オンライン展より

「DOMANI・明日展plus Online 2020:〈前夜〉を生きる」オンライン展より

それは新たな風景を求めに行くことではなく、別な目を持つこと、一人の他人、いや百人の他人の目で宇宙を眺めること、彼ら各人の眺める百の世界、彼ら自身である百の世界を眺めることだろう。

——マルセル・プルースト『失われた時を求めて』(註1)

「それ、たしかなことなんだよね。」「そうともかぎらない。未来なんてちょっとしたはずみでどんどん変わるから。」

——藤子・F・不二雄『ドラえもん』(註2)

オンライン展を考えるための3要素

デジタル環境下での「オンライン美術展」(以下、オンライン展)は、インターネットの普及期、90年代から各所で試行されてきた(註3)。その歩みは以降もコンピュータネットワークの発展とともにあったが、本稿ではコロナ禍以降のオンライン展について考えてみたい。オンライン会議やウェビナーのように、以前から技術や実践はあったものが、コロナ禍下で必要に迫られて普及・発展した領域があり、オンライン展もそのひとつだろう。日本では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の社会的影響と並行するように、ここまで大きくは以下の動きがあったように筆者は捉えている。

1.実空間展示のオンライン化

2.オンライン独自の展覧会

3.実空間とオンライン空間の連携

もちろんこの3要素はひとつの実践のなかに混在し得るし、順序も完全に線的ではないが、オンライン展を考察するうえでの指標になればと考えた。以降、これらをいくつかの実例とともに見ていきたい。

1.実空間展示のオンライン化

コロナ禍が美術施設にもたらした最初にして最大の試練は、展覧会の中止・延期だろう。日本では2020年2月末から国立の博物館・美術館が相次いで臨時休館を決定、都市部の公立・私立美術館等やギャラリー等も続く形となった。こうしたなか、展示設営の完了した会場を3D空間撮影し、公開する動きが出てくる。

森美術館(東京)の「未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命――人は明日どう生きるのか」は、2019年11月に開幕したが、2月29日からの臨時休館決定により、会期をほぼひと月残して終了した。そこで展示撤去前に3Dバーチャルツアーのプラットフォーム・Matterportを利用した撮影を実施し、5月1日からこれを含む複数のコンテンツを新設のオンラインプログラム「Mori Art Museum DIGITAL」で公開。緊急事態宣言下の東京で大型連休に間に合わせた格好で、館が扉を閉ざしたあいだもこのバーチャルツアーは世界各地からアクセスを受け入れた。

Matterportは米国の同名企業によるサービスで、実空間を専用カメラで撮影し、3Dバーチャルツアーを作成・公開できる。Googleストリートビューのような(つまりGoogle Arts & Cultureのバーチャルギャラリー・ツアーのような)ウォークスルーモードでは、4K画質の360度パノラマ空間を歩き回るように観賞できる。空間各所に追加情報も付与可能で、クリックしてテキストや動画を表示できる。また、対象空間全体を立体的に俯瞰できる「ドールハウス」ビュー、平面図的な「フロアセレクター」、要所を一覧できる「ハイライト」などインタフェースにも工夫があり、標準的ブラウザからスマホ、VRゴーグルまで広く対応して人気を博している。不動産の営業から歴史的建造物の記録まで幅広く活用され、日本でも一部のアートギャラリー等で導入されてきたものが(註4)、コロナ禍を機に博物館・美術館等にも広がった。

さらに、開催中の展覧会で3Dビューを公開するケースも出てくる。例えば2020年6月に開催された「東京 TOKYO / MIKA NINAGAWA」(PARCO MUSEUM TOKYO)がそうで、ここではオンライン展を実会場訪問への呼び水にする狙いもあるだろう。また、同年9月の「第23回文化庁メディア芸術祭 受賞作品展」(日本科学未来館ほか)では、事前予約制と来場⼈数制限などの感染防⽌策を採る一方、特設サイトで会場の3DVRを公開。閉幕後も約ひと月公開するなど、新型コロナウイルス感染症対策が必要な実会場と運用面での連携を感じさせた。

もちろん、現状この種のオンライン展は実会場の完全なデジタルツイン(デジタルの双子)ではない。臨場感の問題のみならず、例えば現実空間では可能だった作品と観衆の相互干渉は難しい(いくつものキャンディを前に、観衆がその1個を持ち帰れるフェリックス・ゴンザレス゠トレスの作品を思い浮かべてみよう)。あるいは、メンソールを充満させた一室に入るタニア・ブルゲラ作品のように、視聴覚以外の感覚も対象にした表現をオンラインで体験することは、現状の一般的なコンピュータ環境では代替できそうにない。逆に、どんな美術展でも3Dビューが最適解というわけでもないだろう。例えばホワイトキューブ空間での絵画展などは、作品画像をブラウザでしっかり見せたうえで、関連テキストや動画を加えることで充実度を得られる場合もあるのではないか(註5)。

他方、こうした実空間記録型のオンライン展は、展覧会アーカイブとしての可能性も示したように思う。従来のような図面や記録写真・映像などに加え、オンライン展は展示デザイン等なども含めた「記録」の一端を担い得るのではないか(ちなみにMatterportの空間記録は赤外線センサーも用いており、ウォークスルー表示中に「測定モード」を選ぶと、任意のポイント間の距離を表示させることもできる)。また美術品の常設展や個々の収蔵品を発信するメディアとしても、今後の活用の幅はあるように思われる(註6)。

なお、実会場から企画者らが視聴者に語りかけるオンラインのギャラリートークも、コロナ禍のなかで盛んになった。思えば『日曜美術館』(NHK)などがしばしばオンラインならぬオンエア展のごとく各地の注目展を特集し、ネットでも2012年からニコニコ生放送で公式化した「ニコニコ美術館」などの試みが生まれてきた。それがコロナ禍下では、各所で展覧会の自前企画としても(規模や内容は千差万別なれど)試行されるようになったと言える。また芸術祭で言えば、「みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ2020」が映像配信を軸に初のオンライン型開催に挑んだことや、「札幌国際芸術祭 2020」が中止を決定後、予定されていた企画をオンラインでさまざまに紹介した「SIAF2020ドキュメント」なども記憶に残る。展覧会の中断という緊急事態に対応したこれらの取り組みが、今後も「オンラインでできること」の本質的な拡張につながるかどうか、注視したい。

2.オンライン独自の展覧会

2020年2月末以降の美術館などの休館、さらに4月の緊急事態宣言発出を受けて、開幕を控えていた美術展にも、中止や延期を余儀なくされるものが出てきた。こうした状況下で、最初からインターネット上を「会場」に想定した展覧会が生まれてくる。そこではアーティスト自らによる企画や、展示施設を持たない文化機関などによる実践も見られた。

映像作家の佐々木友輔とアーティストの荒木悠は2020年3月末に、オンライン映像祭「Films From Nowhere」を企画・開催した(横浜で運営される美術展示・情報アーカイブスペース・関内文庫との共催)。自分たちを含む9作家の作品を映像プラットフォーム・Vimeoのオンデマンド機能で配信。オンラインで料金を支払うと72時間のあいだ全作品を視聴できた。発表・観賞の機会が制限されるなか、既存サービスも活用して、作品と観衆を結ぶ場を「どこでもない場所」から立ち上げたと言える。

布施琳太郎は4月30日、水沢なおの二人展という形で「隔離式濃厚接触室」を公開した。ここで布施は、不特定多数が同時アクセスできるというネットの特性をあえて制限して一度に1人ずつしか入室できない形とし、一方で訪問者のGPS情報を用いた一種のパーソナライゼーションを施すなどした結果、同展に複層的なサイトスペシフィティを与えている。現在(本稿執筆時点の2021年8月上旬)も公開中なので実体験をお勧めするが、作家が関心を寄せてきたテーマ(インターネットや孤独)と新型コロナウイルスをめぐる状況がリンクする、時宜を得た試みとなった。また、布施の関心はネットアートの歴史にも及び、そこには現実の代替物ではない、ネットワークとコミュニケーションの本質をめぐる思索がある(註7)。

「隔離式濃厚接触室」オンライン展より

「隔離式濃厚接触室」オンライン展より

撮影:竹久直樹

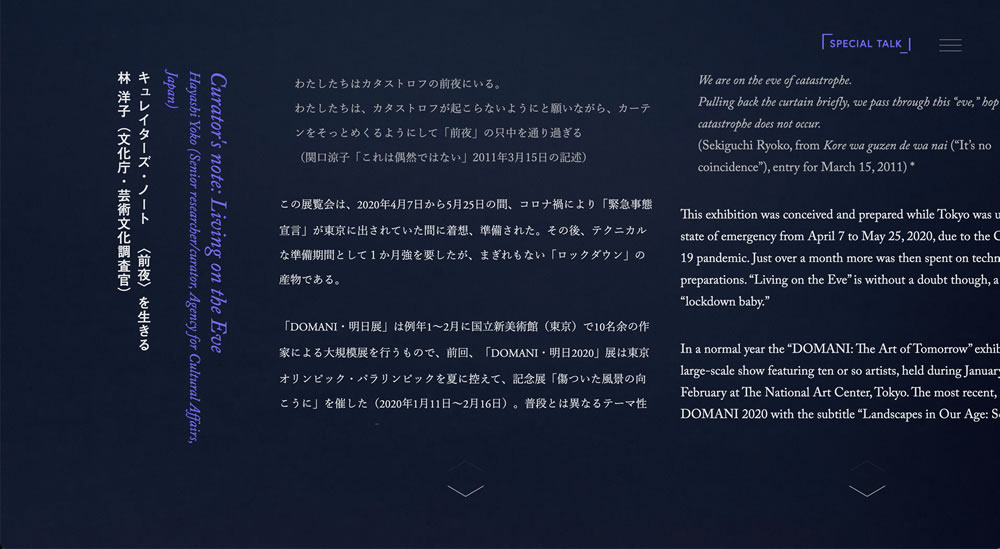

文化庁が新進芸術家海外研修制度の経験者によるグループ展として例年開く「DOMANI・明日展」は、2020年初頭の会期を東京の国立新美術館で全うしたが、急遽、続く7月にも特別企画「DOMANI・明日展plus Online 2020:〈前夜〉を生きる」を開催。研修経験作家のうち若手中堅を対象に、コロナ禍下の発表機会を設けることを目指した。8作家が映像表現で参加した同展のサイトは、観賞者がフラットな画面を作品から作品へと水平移動する設計をとり(現実の展覧会回遊の抽象化)、企画者の林洋子は各作品の特性やキーワードをもとにその順序(動線)を構成。作家や企画者のテキストなど図録的内容に加え(註8)、トークイベントの公開など、シンプルながら統合された形を示した。参加型のライブストリーミングで共時性を持ち込んだやんツーや、自身がコロナ禍下で始めた展示販売サイトの作品の行方を購入者たちと映像化した青山悟(ゲスト作家)など、オンライン展での映像表現の多様さもみられた。

「DOMANI・明日展plus Online 2020:〈前夜〉を生きる」オンライン展より

「DOMANI・明日展plus Online 2020:〈前夜〉を生きる」オンライン展より

上:展覧会サイトの企画者論考パート

下:会期中に同サイトで配信された「オンライントーク 小金沢健人×青山悟」

オンライン独自の企画にも、3D空間を用いたケースがある。分類すれば、まずは実在する作品を仮想空間に展示するケースと、作品自体も仮想空間ならではの表現を目指す試みがあるだろう(註9)。後者のひとつ、2020年8月に公開された「タマビ バーチャル彫刻展」は多摩美術大学彫刻学科の学生有志によるもので、企画は同学科教員の高嶺格と木村剛士、アドバイザーに豊田市美術館学芸員・能勢陽子を迎え、監修・技術指導を情報デザイン学科教員の谷口暁彦が務めた。谷口は同展について以下の発言をしている。

ゲームエンジンのUnityでつくられた3D仮想空間と作品群(体験者が展示に干渉する行動を起こせるものも含む)には、若いアーティストたちが現実の制約から一旦離れて試行錯誤した跡が伺える。併せて公開された授業資料はネットアートやオンライン展の歴史にもふれており、総体的に、つくり手・観賞者ともに「展覧会」や「彫刻」の概念と対峙し直すような展覧会だった。オンライン展一般において、新技術を生かしたアトラクション的体験にも楽しさはあるが、美術に期待されるのはそこに留まらない発見や体験であろう。

3.実空間とオンライン空間の連携

最初の緊急事態宣言が全国的に解除された2020年5月末以降は(再三の感染拡大や緊急事態宣言に都度対応を迫られつつ)、実会場での展覧会活動が再開されていった。このフェーズに至って以降、フィジカルな会場とオンライン会場を双方の特性に合わせて用意し、連携させる動きが増えていったように思う。

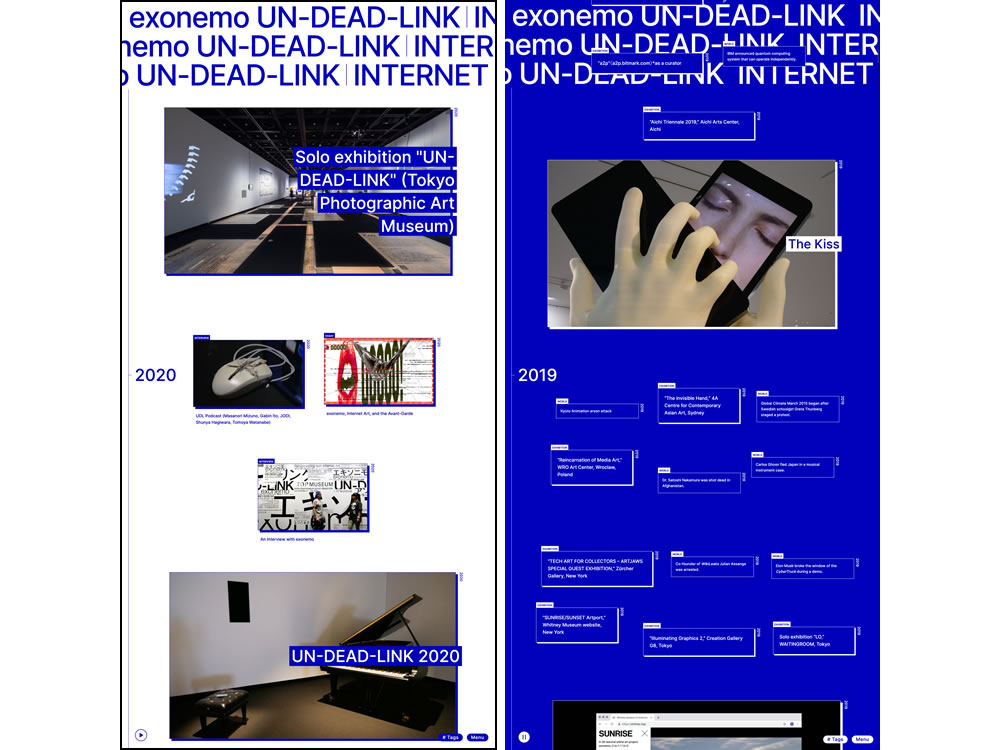

2020年8月に開幕した「エキソニモ UN-DEAD-LINK インターネットアートへの再接続」は、東京都写真美術館内の会場に加え「インターネット会場」を公式に用意した。同展は90年代からインターネットアート、メディアアートを軸に活動するアートユニット・エキソニモの全貌に迫るもので、実会場は代表作を中心に構成、ネット会場では彼らの年表や作品紹介、論考やインタビューなどを豊富に公開。さらに新作《Realm》と《UN-DEAD-LINK 2020》では、実存や死を扱いつつ、実会場とネット会場で異なる体験を接続することにより、作品に批評性を宿らせた(註11)。実世界とデジタル世界の往来と接続をめぐって表現を続ける、彼らの活動が反映された試みと言えるだろう。

《DISCODER》「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」展より

《DISCODER》「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」展より

提供:東京都写真美術館 撮影:丸尾隆一

「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」展インターネット会場より。展覧会終了後も「インターネット会場」がアーカイブとして残されている(2021年8月現在)

「エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・デッド・リンク」展インターネット会場より。展覧会終了後も「インターネット会場」がアーカイブとして残されている(2021年8月現在)

提供:東京都写真美術館 撮影:丸尾隆一

NTTインターコミュニケーション・センター[ICC](東京)は、1997年の開館に先んじて行われた、電話・FAX・コンピュータを介して作品を鑑賞する実験的イベント「電話網の中の見えないミュージアム」(1991年)を皮切りに、同時代の通信技術と表現行為の関係そのものをめぐる考察を続けてきた。つまりその出発点から、ネットワークは仮想空間というより新しいリアルが構築される場であり、その姿勢は「[インターネット アート これから]——ポスト・インターネットのリアリティ」展(2012年)などの企画にも顕著である。2021年1月に公開した「多層世界の中のもうひとつのミュージアム──ハイパーICCへようこそ」は、こうした同センターならではの実践の延長線上に生まれた、オンライン展・リアル展の連携のかたちであろう。ここではまずオンライン・プラットフォームとして「ヴァーチュアル初台」と「ハイパーICC」が立ち上げられた。ヴァーチュアル初台は、センター所在地である東京オペラシティの一部をレーザースキャンした点描データを基にした仮想空間。その一画にあるハイパーICCは、センターの活動歴を視覚化した構造体による動的な建築物として表現され、内部は実際の展示室を思わせるつくりながら、現実の物理的制約などを受けない活動や表現を可能としている。

そのうえで、現実のセンター内での「リアル展示」と情報空間での「オンライン展示」は、多様な形で連携した。作家のアバターと生身それぞれを用いたパフォーマンスを作品化したアグネス吉井。オンラインでのキャラクター操作がリアル会場にいる作家への(時に過酷な)オーダーとなるゲーム(?)を敢行した山内祥太。そして、もともと仮想空間を出発点とする絵画シリーズを、リアルとオンライン、3Dと2Dを往き来するように提示した原田郁など。同展では、オンライン会場が実建築と相似形であることが、現実を代替するためではなく、拡張するために選択されたとも言える(註12)。

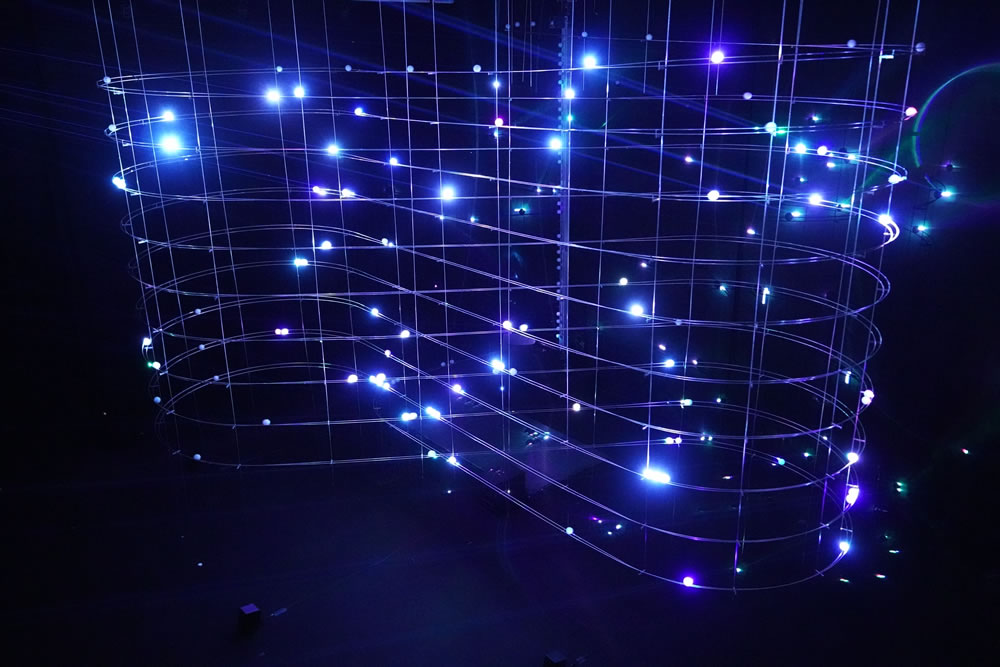

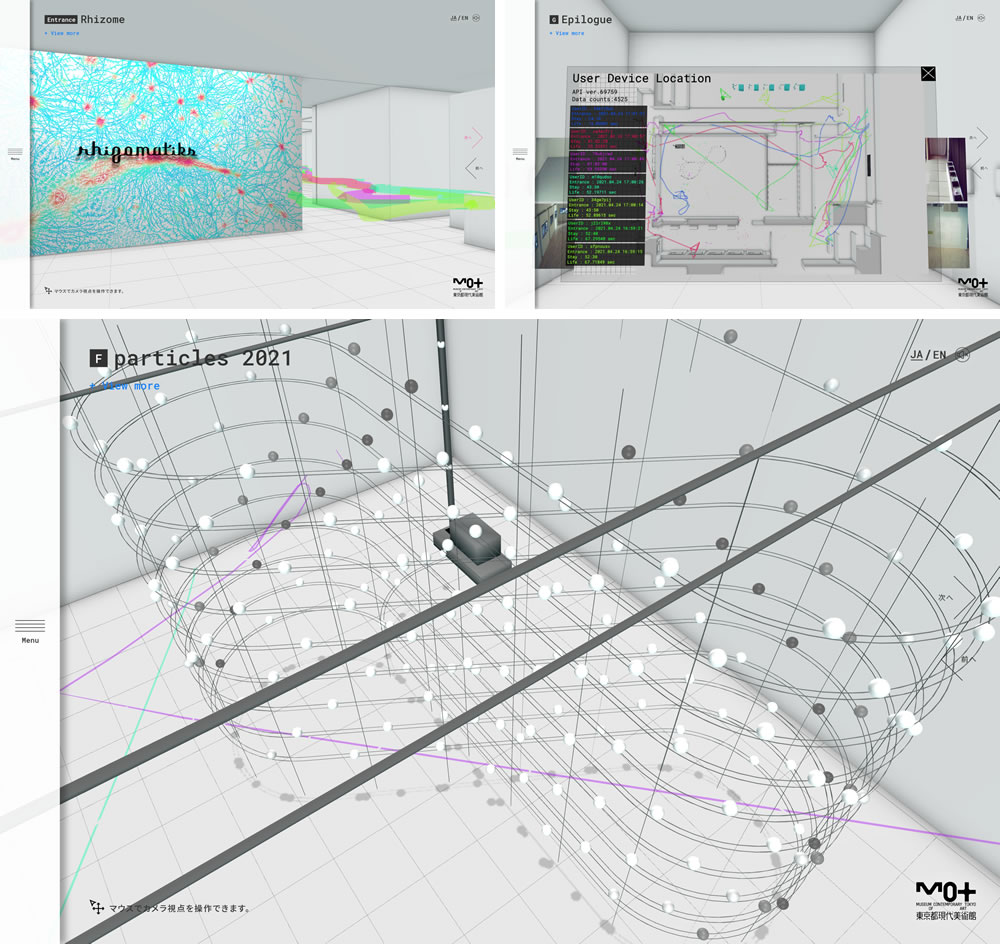

以降も、2021年3月に公開された「ライゾマティクス_マルティプレックス」展(東京都現代美術館)や、小林健太、平田尚也、やんツーの3人展「新しい実存 - New Existentialism」(ネット上の「Unexistence Gallery」および渋谷・HULIC &New UDAGAWA 1F貫通通路)など、実会場とオンライン会場を併設する試みは続く。前者ではデータを起点に現実と仮想の境界線を引き直すようなライゾマティクスの表現の美術展化にオンライン会場が寄与し、また情報量の多い展示体験の届け方における一提案にもなっているように思えた(註13)。後者の作家陣はそれぞれ写真、彫刻、メディアアートを出自に持つが、いずれもデジタル技術を介して既存のリアリティを更新するような表現で知られる。三者の作品が織りなすシュールだが豊かな3D空間は、現実のビル会場では通路の壁紙的に(ある意味で極めて平面的に)出現した。そこではバーチャル=虚、リアル=実という旧来の価値観の倒錯が引き起こされているようでもあり興味深い(註14)。

「ライゾマティクス_マルティプレックス」展より。会場入口

「ライゾマティクス_マルティプレックス」展より。会場入口

Photo by Muryo Homma

「ライゾマティクス_マルティプレックス」展より。《particles 2021》2021年

「ライゾマティクス_マルティプレックス」展より。《particles 2021》2021年

Photo by Muryo Homma

「ライゾマティクス_マルティプレックス オンライン」より

「ライゾマティクス_マルティプレックス オンライン」より

ここまで述べてきた3種の動向は、今後も技術と表現を両軸に深化あるいは多様化が進むと思われる(あるいは廃れていくものもあるだろうか?)。また、美術をめぐるオンラインコミュニケーションは、狭義のオンライン展のみならず、ラーニングプログラムやアートプロジェクトなど複数領域に及ぶものだろう。本連載では次回以降、新たな事例や現場の人々にも取材しながら、こうした動きをめぐって考えていきたい。

(脚注)

*1

マルセル・プルースト『失われた時を求めて』(第5篇 囚われの女 2)鈴木道彦 訳、集英社、1999年

*2

藤子・F・不二雄『ドラえもん』第12巻、小学館、1976年

*3

インターネットを介したオンライン展とは別に、Apple社がCD-ROMにパッケージした仮想博物館的なソフトウェア「The Virtual Museum」(1992年)などもあった。

参考:Riccardo Bianchini, “When museums became virtual – 1: the origins,” Inexhibit, 2017

https://www.inexhibit.com/case-studies/virtual-museums-part-1-the-origins/

*4

筆者の知る範囲では、HARUKAITO by island(東京)での大小島真木展「骨、身体の中の固形の海。—植物が石化する。」(2019年3~4月)などがある。

*5

例えば英国拠点のWhite CubeギャラリーにおけるOnline Exhibition/Viewing Roomセクションの試み。2020年7月開催の野又穫展などが公開されている。

*6

関連して以下のような論考もある。

田良島哲「行かない/行けない人のためのデジタルミュージアムと、それを支えるデジタルアーカイブ」、「artscape」2020年07月01日号

https://artscape.jp/study/digital-achive/10162857_1958.html

なお、Matterportのように特定企業のプラットフォームを利用した展覧会記録を美術館がアーカイブとして扱う際は、データの長期的な保有・管理のあり方をめぐる議論もあるだろう。

*7

布施琳太郎「ネットワークのなかのアナグラム試論」、『LOOP 映像メディア学 東京藝術大学大学院映像研究科紀要 Vol.11』左右社、2021年

*9

1999年、グッゲンハイム財団による実験的な構想「Guggenheim Virtual Museum」は、デジタル空間に建築設計事務所・Asymptoteによる新美術館を立ち上げ、サイバーアート等を収蔵展示するというものだった(前掲Bianchini文献参照)。日本では2016年の「IJC MUSEUM」のような例もある。全日空が訪日外国人向けプロモーションとして企画したもので、草間彌生、名和晃平、束芋らの実在作品(束芋作品は第54回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展 日本館展示の再現)を、空に浮かぶ円形美術館で体験する。平面作品、彫刻、映像インスタレーションなどが集い、この種のアプローチの得手不得手を考えるうえで参照点にもなるであろう事例。

*10

橋爪勇介「「彫刻」や「展覧会」の可能性と不自由さを問う。タマビ「バーチャル彫刻展」の試み」、「ウェブ版美術手帖」2020年8月9日

https://bijutsutecho.com/magazine/insight/22471

なお同展は展覧会サイトからアプリをダウンロードして体験するもので、この点は本稿でのほかのオンライン展と異なるが、取り組みの内容から紹介したいと考えた。

*11

「ネットと美術館を会場に。エキソニモ初の大規模回顧展「UN-DEAD-LINK」に見る、コロナ時代のインターネットアートの可能性」、「ウェブ版美術手帖」2020年8月19日

https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/22529

*12

これに関して、同展共同キュレーター・参加作家の谷口暁彦が先行して実践した「光るグラフィック展2」(2019年、クリエイションギャラリーG8、東京)での試みも参照しておきたい。ここで谷口は会場の最後に、同展全体を仮想空間に再現した(仮想ならではの仕掛けも施された)作品を展示した。来場者は現実空間と仮想空間を続けて体験することで「オリジナル」の意味を考えさせられる。

*13

同展ではブロックチェーン技術におけるNFT(非代替性トークン)によって作品の唯一性を担保されたデジタルアート=CryptoArt(クリプトアート)をめぐる展示もあった。この動向についてはさまざまな議論があるが、当然それはオンライン展とも関わるだろう。

*14

同展に関してはその出品作品をオンライン販売する試みもあったようで、提示された販売形態もフィジカルなものから、3Dモデルデータ、ソフトウェアまでさまざまであった。

※URLは2021年8月3日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- 未来が現在になるとき「未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命――人は明日どう生きるのか」レポート2020年2月26日 更新

- コロナ禍のなかで札幌国際芸術祭(SIAF)が目指したもの──SIAF2020の中止から特別編開催まで2021年6月21日 更新

- 「第23回文化庁メディア芸術祭受賞作品展」レポート2020年12月23日 更新