社会的な問題に対して、視覚的に何らかの意思を訴える「社会派アート」。昨今ではバンクシーの作品がその価値を認められているが、これまでの歴史のなかでは芸術的評価の土俵にすらあげられなかった社会派アートが無数に存在する。本コラムでは、そんな社会派アートの起源を取り上げ、特に排除と差別の問題を考えていく。

白土三平『カムイ伝』より少年カムイの決意の場面

白土三平『カムイ伝』より少年カムイの決意の場面

出典:白土三平『カムイ伝』第1巻、小学館文庫、1995年、242-243ページ

現在への内的パースペクティヴ

今日のアートにおける、検閲、展示妨害、ハラスメント、不平等、そしてネットにおける暴言の炎上……。一方、これらの悪意や不作為に対する抵抗のなかには、社会をよりよくしたいという誠実で切実な実践がある。こうした抵抗の実践を重く受け止めつつも、しかし今日、アートと社会をめぐる話題が次々と登場するたびに、わたしたちはメディアに扇動され、過去を忘却しつづけているのではないだろうか。

今から半世紀以上も前になるが、1967年に美術評論家の宮川淳は、赤瀬川原平の千円札裁判事件に触発された文章の末尾で、次のように記した。この言葉は、今日の状況に対しても突き刺さるように思われる。

問題は模型千円札がいかに芸術であるかを論じることで終わるのではない。裁判とはつねに勝つか負けるかでしかありえず、そのような論理に対してはそのような論理で対すべきだろう。しかしまた、芸術とはそのような論理とは本質的に無縁なのである。いいかえれば、単なる裁判をこえて、あるいはそれと同時に、この事件そのものをまた批評の問題としてわれわれのうちで受けつぎ、深めてゆく内的なパースペクティヴが必要であるように思われる。こう書きながら、ぼくが想い起こしているのは、アンデパンダン問題が組織論に終始し、批評そのものにはねかえってくるべき芸術そのものの問題としてはついに受けとられずに終わったことなのだが(註1)。

ここで宮川が触れた「内的なパースペクティヴ」とは、ごく簡単にいえば、アートの歴史を思想の歴史として捉える視点のことだ。しかも、単一の事件だけを凝視するのではなく、過去にさかのぼって現在の特殊性と普遍性を暴く視点である。彼自身はその必要性を繰り返し訴えながらも、断片的に示しただけで早世してしまった。そこで、「内的なパースペクティヴ」を、今日の状況のなかで新しく考えてみたい。

冒頭に挙げた今日のさまざまな問題は、アートが社会問題に対峙したり、アートが社会問題になったり、アートのなかにある社会問題を暴き出したりする、アートと社会が複雑に絡み合う様相でもある。そのなかでも「社会派アート」「ソーシャル・プラクティス」あるいは「ソーシャリー・エンゲージド・アート」とも呼ばれる制作の実践について、考えてみたい。呼び名の違いによる差異はあまり問題ではないので、ここではもっとも普及した「社会派アート」を用いる。

これは21世紀のグローバルなアート・シーンにおいて、すでに大きな潮流となっている。社会派アートは、社会的な問いに視覚的なかたちで答えを示そうとするものだ。その表現は反権力的であるし、記録性・時事性を伴う。そして、社会派アートの担い手は、必ずしも専門の芸術家に限らない。たとえ素人であっても、社会問題の当事者・犠牲者あるいは社会運動家・思想家による造形や行為もまた、社会派アートに含めることができる。

社会派アートの最も有名な存在であるイギリス出身の覆面芸術家バンクシーは、日本においてすでに特別な驚きや恐れを与えないだろう。国際ニュースに現れるバンクシーは、日本で一般に考えられている「美術」とはまったく別次元の存在のように見えることが一因かもしれない。しかし、19世紀から日本においても、有名無名の数多くの芸術家たちがまさに社会派アートと見なせる実践を行ってきた。そのなかには、バンクシーに先駆けた事例や、バンクシーの規模に比べて劣らない事例もあった。もっともその歴史は、残念ながら現在の日本でほとんど知られていない。

本稿においては、日本における社会派アートの歴史の一筋を明らかにしよう。だが、ただ単に知られざる作品を時間順に配置するのではなく、今日的な内的パースペクティヴとして、特に排除と差別の問題を考えてみたい。それは日本語で「美術」と呼ばれたものから排除されたもの、美術より下位とみなされた造形であり、例えばアナキズムと共産主義、民衆、マンガ、素人、女性、障害者、環境、そして植民地や占領の問題である。もちろんそれらの問題には多くの先行研究があり、本稿はそれらをまとめてゆくものでもある。

ただ、社会派アートの歴史を新しく描くうえで、考慮しなければいけないことがある。優れたアートは裏切るということだ。常識的な期待や予想を裏切ることはもちろん、平面でありながら立体であったり、意味と形が異なったりする。芸術家が社会的な意識を強烈に持ちながらも作品には一切そうした意識を持ち込まない例もあれば、逆に芸術家が社会的な意識など持たなかったのに作品は社会派と見なされてしまう例もある。そして、アートであるかぎり、社会派アートは「社会派であること」を裏切るだろう。究極的に創造は個人に属するものであって、社会に属するものではないからだ。

それでも、社会派アートが自らを裏切るものだということを踏まえたうえで、個人を超えて大きな時間のなかに息づく反逆の造形史・精神史をたどってみたい。過去の歴史の厚みを知ることで、現在の状況の不毛さがいくらか豊かなものとして、少なくとも歴史の厚みの末端に属しているものとして、映るだろう。その意味でも、過去は、どんなに残念な過去でも、未来に向けて、わたしたちとともにある。

一揆の祝祭・打ちこわしの暴力

はるか昔の起源は、曖昧でいくらかのフィクションを伴う。だから物事の起源は、フィクションを批判的に捉えるかぎりにおいて意味を持つのだろう。もし日本における社会派アートの起源を過去にさかのぼって求めるならば、民衆運動の起源である一揆に行き着く。そこで、一揆のフィクションとイメージを批判的に考えることから始めてみたい。

一揆とは、室町時代より、民衆が権力者に反抗して起した暴動を指す。それは歴史のなかで、おそらく無数に現れて、ほとんどは闇のなかに消えた。

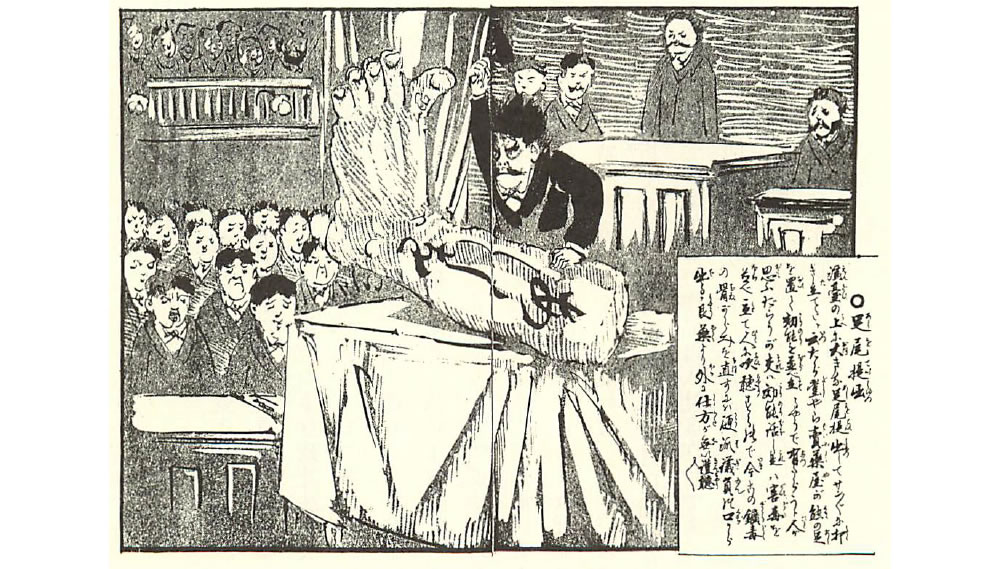

一揆を描いた最も有名なフィクションのひとつ、白土三平のマンガ『カムイ伝』(第1部1964~1971年、図1)は、単なる時代活劇を超えて、日本社会に根深く巣食う身分制や差別の存在を強烈に教えてくれる。この物語の主人公である少年カムイは、被差別民でありながら強い忍者に成長する。一方、周囲の農民や被差別民は圧政に耐えかねて一揆を起こすが、為政者の謀略によって抵抗組織は分裂し、無残な結末に終わる。このマンガには、フィクションを通してしか描けない人間の残酷な真実がある。

だが、近年の歴史研究では、実際の一揆は、江戸時代の大部分を通じて、そのような血気に満ちたものではく、むしろ多くは穏やかで賑やかなものだったとされる。そして、江戸時代に描かれた一揆の絵巻に目を向けると、今日の社会派アートの一部に連なる特質――祝祭的なもの――も見いだせる。

図1 白土三平『カムイ伝』より一揆の場面

図1 白土三平『カムイ伝』より一揆の場面

出典:白土三平『カムイ伝』第14巻、小学館文庫、1995年、378-379ページ

絵巻《夢の浮橋》(致道博物館蔵、1843年、図2)は、江戸時代の天保11年(1840年)11月から12年7月まで、庄内藩(現在の山形県鶴岡市あたり)で起きた「三方領地替え」反対一揆を記録したものである。一揆の成果として実際に領地替え命令が撤回され、その直後に絵師の大柳金右衛門がそのあらましを記録した。致道博物館所蔵本と酒井神社所蔵本の2種類があり、さらにそれらを参考にして描かれた画帳『四方喜我志満(よもぎがしま)』(本間美術館寄託)がある。国立歴史民俗博物館の展覧会図録『地鳴り 山鳴り −民衆のたたかい三〇〇年−』(2000年)に、その図版と詳細な研究が記されている。

図2 大柳金右衛門《夢の浮橋》1843年(天保14年)、致道博物館蔵

図2 大柳金右衛門《夢の浮橋》1843年(天保14年)、致道博物館蔵

出典:国立歴史民俗博物館編『地鳴り 山鳴り ー民衆のたたかい三〇〇年ー』国立歴史民俗博物館、2000年、18ページ

絵巻《夢の浮橋》が貴重なのは、単に一揆を描いた絵が珍しいというだけでなく、一揆の直後に描かれたゆえに記録性が高いという点、そして一揆の始まりから終わりまでの場面が詳細に描かれたので、一揆の作法を知ることができるという点である。鳥瞰によって村々から人々が集まる姿を描いた場面があるが、江戸時代末期の爛熟した文化においては素朴な絵で、美術史ではあまり価値を認められないかもしれない。だが、この絵をよく見れば、吹き上がる巨大な焔と地面を埋め尽くす群衆に目を奪われる。そして鳴り物を持つ人々の音や声、さらには群衆の足音による地鳴りを想起できよう。

それにしても《夢の浮橋》には『カムイ伝』のような残虐な場面がまったく描かれていない。これは暴力的というより、賑やかな絵である。社会派アートに泥臭さや血みどろを期待する人々には、物足りないと思われるかもしれない。だが、まさに泥臭さや血みどろがないところ、のどかな光景であることが、この種の表現において実は本質的なものではないだろうか。

繰り返すがそもそも一揆とは、一般に思われるように、暴力的なものではなかった。歴史学者の呉座勇一によれば、江戸時代の一揆は「人と人とのつながりによるアピール」であって、ほとんど武装闘争ではなかった。呉座は、一揆に革命的なイメージがつきまとうことを批判し、一揆が階級闘争ではなかったことを強調している(註2)。

その批判をふまえたうえで、日本の社会派アートの始まりにあった特徴を挙げるならば、権力との闘争そのものではなく、人々の連帯とそれによる権力への示威の表現こそが大きな意味を持っていたのではないだろうか。そこには、共同体の祝祭の歓声が響いていた。

もっとも、江戸時代に暴力的な反権力の行為・思想・絵画がなかったわけではない。ほかに一揆を描いた図としては1637年の島原天草一揆を描いた《島原陣図御屏風》(1837年、朝倉市教育委員会蔵)もあるのだが、これは実際の一揆のあと約200年経ってから描かれた作品である。ここに描かれた江戸時代の初期の一揆では、一揆の作法も定まらず、武士も百姓も暴力をふるいあったとされる。

由比正雪の乱として知られる慶安の変(1651年)は、江戸城を焼き討ちし将軍を誘拐するという計画だった。由比を描いた歌舞伎や絵もある。だが、実際に民衆が竹槍などを持って権力者と武装闘争を行うようになったのは明治に入ってからだと言われる。維新の前後から生々しい打ちこわしの絵も登場しはじめた(図3)。

図3 細谷松茂『幕末江戸市中騒動記』1866年(慶応2年)、東京国立博物館蔵

図3 細谷松茂『幕末江戸市中騒動記』1866年(慶応2年)、東京国立博物館蔵

出典:国立歴史民俗博物館編『地鳴り 山鳴り ー民衆のたたかい三〇〇年ー』国立歴史民俗博物館、2000年、60ページ

江戸時代の終わり、すなわち幕末期になると、絵師たちも尊皇攘夷に命を賭けたという逸話が伝えられる。長州藩の絵師だった森寛斎は密使として活動して新選組に狙われたり、足利藩の田崎草雲は農商家の師弟を集めて誠心隊を組織し自ら総司令となったりした。もし日本の社会派アートを暴力的なものと限定するならば、まさに幕末・明治維新前後の一揆が暴力化した時代に起源を求められるだろう。

明治維新後には従来の浮世絵や草双紙本に加えて、新聞・雑誌にも風刺画が盛んに現れた。1874年頃には錦絵と新聞が融合した新聞錦絵も登場し、やがて報道写真に取って代わられるまでの短いあいだ、事件・奇談を美麗にグロテスクに彩った。月岡芳年は、《三重県下頑民暴動之事件》(1877年)において、地租改正に反対する1876年の伊勢暴動を題材に、巨大な木槌を振るう人々の暴力を描いている(図4)。

図4 月岡芳年《三重県下頑民暴動之事件》1877年(明治10年)(地租改正への暴動事件は1876年)出典:宮地正人・佐々木隆・木下直之・鈴木淳監修『ビジュアルワイド明治時代館』小学館、2005年、65ページ

図4 月岡芳年《三重県下頑民暴動之事件》1877年(明治10年)(地租改正への暴動事件は1876年)出典:宮地正人・佐々木隆・木下直之・鈴木淳監修『ビジュアルワイド明治時代館』小学館、2005年、65ページ

1877年に始まる西南戦争の頃には、反乱軍の西郷隆盛らをヒロイックに描く浮世絵もあった。1884年の秩父困民党の暴動(秩父事件)の前年に描かれた錦絵《大熊及海坊主退治》(1883年、図5)は、栃木県で自由党員が開催した民権運動会の図である。民権運動会とは演説会の場を警察に奪われた人々が広場で綱引きや球奪いなどのパフォーマンスを行うもので、ここには自由民権の運動家が芝居のような虎を用いて地域の農民を扇動していた様子がうかがえる。そして、あまりにも有名な河鍋暁斎の狂画は、政治的な意図はないにしても、近代社会の歪みを擬人化して笑い飛ばすものである。

図5 作者不詳《錦絵 大熊及海坊主退治》1883年(明治16年)

図5 作者不詳《錦絵 大熊及海坊主退治》1883年(明治16年)

出典:国立歴史民俗博物館編『地鳴り 山鳴り ー民衆のたたかい三〇〇年ー』国立歴史民俗博物館、2000年、72ページ

つまり、日本の社会派アートの曖昧な起源に光を当てるなら、江戸時代の18世紀から19世紀を通じて、反権力のイメージはまず祝祭として現れ、幕末に暴力化した。そして、祝祭と暴力は、イメージのさまざまな断片として、20世紀以降今日の社会派アートにも通低音のように響いている。もうひとつ、歴史のなかで見落とせないのは、まさに江戸と明治の境目である1867年から翌年にかけて、東海地方から近畿地方にかけて起こった「ええじゃないか」と呼ばれる民衆の乱舞である。それは狂気と性的な笑いと暴動をともなうものだったが、祝祭と暴力の混沌とした表出としても捉えられるだろう。

田中正造のドローイング

足尾銅山鉱毒事件は、かつては「日本における公害問題の原点」と呼ばれたが、東日本大地震を経た今では、国家と企業が経済を優先した結果による大規模な環境破壊の始まりといえる。約100年前のこの鉱毒事件では、1890年頃から企業が有毒物質を含む廃水を垂れ流し、衆議院議員の田中正造が政府に対して立ち上がった。やがて農民の足尾鉱山反対活動に関わる者たちは兇徒聚衆(きょうとしゅうしゅう)罪などで逮捕・弾圧され、田中の天皇直訴も聞き入れられず、政府によって公害問題は治水問題にすり替えられて、被害地域住民の強制移住ののち、うやむやになってしまう。

足尾銅山鉱毒事件を描いたマンガ作品のひとつとして、小林清親が『団団珍聞』に寄せた「足尾提出」(1892年、図6)がある。ただし、これは巨大な足と「あしを(足尾)」をかけた判じ絵のようなマンガで、田中と人々の怒りを戯画化しているように見える。この他、足尾銅山をめぐるイメージは多くの場合、権力側のプロパガンダとして、足尾銅山がいかに素晴らしいかを示すものばかりであった。

図6 小林清親「足尾提出」『団団珍聞』1892年6月4日号

図6 小林清親「足尾提出」『団団珍聞』1892年6月4日号

出典:清水勲『近代日本漫画百選』岩波書店、1997年、85ページ

当時20歳だった荒畑寒村の文章によるルポルタージュ『谷中村滅亡史』(平民書房、1907年)は、大きな問題が推進され忘却されていく潮流に抗い、人々の声を記録したものである。だが、このとき視覚に携わる芸術家たちは、被害者の側に立って、あるいは環境汚染に思いを寄せて問題の本質を突くイメージをつくりえなかった。日本初の深刻な環境問題が不幸だったことのひとつは、同時代に抵抗の視覚的なイメージを欠いていたところにある。もっとも、このとき被害の当事者たちが描き残したイメージのうちに、アートとして見直せるものがあることを、ここで強調したい。

田中正造は、支援者たちに多くの書や書簡を残したが、その剛健・豪気な書風は人柄を偲ばせるものである。そして、今日のアートの視点から見れば彼のドローイングと呼べそうなものもある。田中は自ら関東一円の河川を歩いて調査し、治水の不備による水害についていくつもの河川図を自らの手で描いていた。

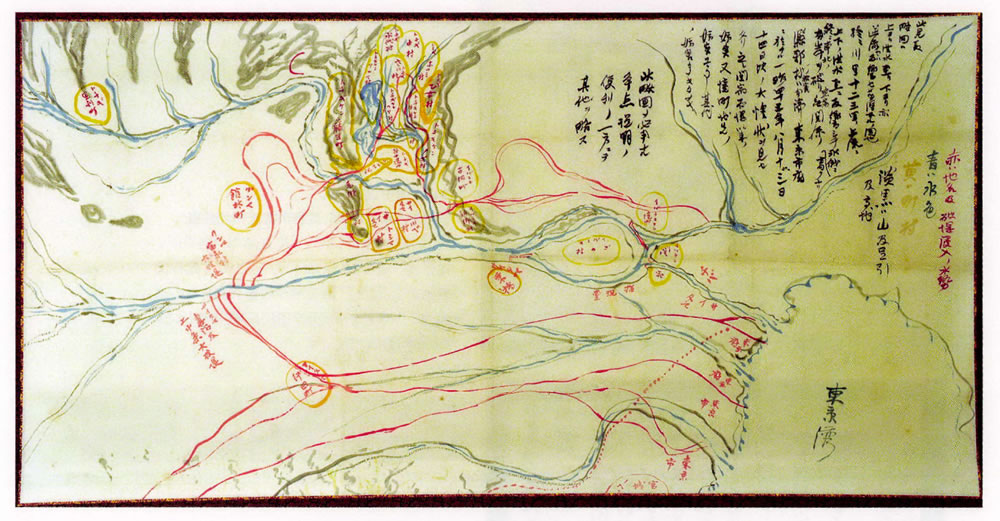

そのひとつ《利根・渡良瀬川両岸水害見取図》(1912年、図7)は、単なる被害報告の地図資料として扱うべきではないだろう。それはむしろ一種の風景画として、つまり水平に見渡す透視図法ではなく垂直に大地を凝視して肉薄するものとして、味わうことができる。臓器と血管のように赤い線で描かれた問題の水勢、憤悶のように描き殴られた山陵、そして病人の体に恐る恐る触るように震える筆触。田中が描いた地図は、どろどろの内臓をむき出しにした病いの身体であり、それはまさに近代国家の裏面の姿ではなかっただろうか。

こうした地図を描くところを捉えた田中の肖像写真もいくつか残されている(図8)。蓑笠を着て絵を描くその姿は、明治末においても「百姓」であることを過度に強調するものである。田中による地図のドローイングは、それを描く本人のパフォーマティブな百姓姿の写真と合わせて、一連の作品として蘇るだろう。

図7 田中正造《利根・渡良瀬川両河岸水害見取図》1912年12月、佐野市郷土博物館蔵

図7 田中正造《利根・渡良瀬川両河岸水害見取図》1912年12月、佐野市郷土博物館蔵

出典:『予は下野の百姓なり―田中正造と足尾鉱毒事件 新聞でみる公害の原点―』下野新聞社、2008年、131ページ

図8 「被害地図をしたためる正造」1910年8月、佐野市郷土博物館蔵

図8 「被害地図をしたためる正造」1910年8月、佐野市郷土博物館蔵

出典:『予は下野の百姓なり―田中正造と足尾鉱毒事件 新聞でみる公害の原点―』下野新聞社、2008年5月、130ページ

ほかに足尾銅山にまつわる当事者が制作したイメージとして、水野政舟《鉱毒被害地之全略図》(1899年、佐野市郷土博物館蔵、図9)がある。鉱毒が足尾だけの問題ではなく、東京と東京湾にも及んでいることを示す図だが、これも単なる地図として済ますことができるだろうか。国土を焼き尽くす炎のような朱で描かれた鉱毒の造形化は、都市部を含めたすべての人が被害の当事者になりうる悪寒を伝えている。

また、農学者・キリスト者の津田仙(津田梅子の父)は、群馬、栃木、茨城を訪れて鉱毒被害の惨状を写真撮影した。1897年7月に津田は、本郷の教会で「足尾銅山鉱毒被害実況幻燈会」を一般向けに開催したこともある(註3)。津田の写真では、荒れ果てた大地だけでなく、窮乏する女性や子どもたちの姿も写されている。そこには、写真をもって人々の社会意識を変革しようとする意図があったはずだ。松本隆海編『足尾鉱毒惨状画報』(1901年)は、津田の写真に加え、被害当事者たちによる漢詩、俳句、和歌、自由詩といった創作物を収録している。それは、いわば素人たちがつくる怒りの総合芸術作品集であった(図10)。

図9 水野政舟《鉱毒被害地之全略図》1899年、佐野市郷土博物館蔵

図9 水野政舟《鉱毒被害地之全略図》1899年、佐野市郷土博物館蔵

出典:『予は下野の百姓なり―田中正造と足尾鉱毒事件 新聞でみる公害の原点―』下野新聞社、2008年、83ページ

図10 津田仙「第三図栃木県阿蘇郡植野村婦女子の憔悴」

図10 津田仙「第三図栃木県阿蘇郡植野村婦女子の憔悴」

出典:松本隆海編『足尾鉱毒惨状画報』青年同志鉱毒調査会、1901年、ページ番号なし

一方、すべての芸術家たちが足尾銅山鉱毒事件や田中正造を無視していたわけではなかった。日本画家の小堀鞆音は、田中の同郷であり、10歳ほど年の離れた若い友人でもあった。まだ足尾鉱毒が問題になる前の小堀が若いころには田中とともに国会開設運動にも加わったこともある。だが、武者像などを考証的に描いた小堀の絵画作品に、鉱毒事件や国家の理不尽さが直接描かれることはなかった。あるいは、そのような社会意識を抱きつつあえて作品にはそれを一切表さないことが小堀の芸術家としての決意だったならば、むしろその葛藤を抑え込む謹厳さを小堀の作品に見ることができるだろう。

そして、ロマン主義的な彫刻家の荻原守衛は、キリスト教の影響もあって、田中正造に強い関心を持っていた。荻原は人づてに田中の肖像をつくりたいと申し出ていたが、田中は驚懼(きょうく)のあまり辞してしまい、1910年に荻原が30歳で亡くなったことを知って深く後悔した。後悔したのは、荻原の人格や作品を低く見ていたから断ったのではなかったと本人に伝えそびれていたためである(註4)。

もう一人、洋画家の斎藤與里もまた、田中正造を描こうとしていた。斎藤は、足尾鉱毒事件に関わる埼玉県北川辺町(現加須市)出身で、当時フランスから帰国したばかりの、まだ若き無名の画家だった。荻原が没した翌11年6月に、斎藤がその遺志を継いで田中を描きたいと願い出ていたことが、田中の日記に記されている(註5)。もっとも、それが実現した記録はないし、その後の斎藤の活動に目立って社会派的な内容はなかった。これまで斎藤と田中の接点が論じられたこともない。

だが、荻原守衛と斎藤與里による実現しなかったプロポーザルそのものは、現在の視点から振り返るならば歴史的な意味を持つ。もしも荻原による田中正造の彫刻像が作られていたら、悲恋の絶作となった《女》(1910年)に並ぶ重要な作品となっていただろう。もしも斎藤による田中の肖像画が描かれていたら、1912年に斎藤が岸田劉生らと結成したフュウザン会の活動は芸術至上主義にとどまらなかっただろう。少なくとも、日本におけるアートと社会の断絶をめぐる一般的な認識は、いくらか違ったものになっていたはずだ。

このときの芸術家たちと田中正造のすれ違いは、日本の社会派アートの歴史において、ありえたかもしれない始まりだ。斎藤與里の叶えられなかった願いからちょうど100年後、2011年に東日本大地震と福島第一原子力発電所事故が起きた。その直後から数え切れないほど多くの芸術家たちがさまざまなかたちでこの社会問題に対峙することになった。だが、そのようなことは100年前には起こらなかったのである。あるいは、ポスト震災のアートに耽る前に、それに先立つ100年のあいだ、アートが変容し、蓄積され、潜勢力となっていったという歴史を想起すべきではないだろうか。

(脚注)

*1

宮川淳「千円札裁判私見」、建畠晢編『絵画とその影』みすず書房、2007年、139ページ

*4

『田中正造とその時代』展図録、栃木県立博物館・佐野市郷土博物館、2001年、76ページ

*5

『田中正造全集 第12巻』岩波書店、1978年、258ページ

『田中正造とその時代』展図録には、田中日記の該当部分の図版が掲載されているものの、解説文では荻原守衛のことだけ述べて、斎藤與里についての記述はない。『田中正造全集』の日記翻刻の該当部分を確認すると、荻原の没後に斎藤が田中に肖像画の申し出をしていたこと、それを受けて田中が荻原を回想していたことがわかる。

あわせて読みたい記事

- 「事件」と創作 カトリーヌ・ムリス『わたしが「軽さ」を取り戻すまで』2020年8月12日 更新

- 人生を豊かにするための「グラフィック・メディスン」――「医療マンガ」の応用可能性第2回 多様化する医療と「医療マンガ」ジャンルの発展史2020年10月6日 更新

- 第23回文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 受賞者トーク「ウシジマくんの目に映る世界」レポート2020年11月24日 更新