新型コロナウイルス感染症の影響で、美術展をオンラインで開催するケースが多くみられるようになった。本連載では、さまざまな形態が試行されるオンライン美術展の可能性を探っていく。今回は、コロナ禍以降のオンライン展がもたらした新たな要素を考察する。

マヌエル・ロスナー《スペーシャル・ペインティング》2021年

マヌエル・ロスナー《スペーシャル・ペインティング》2021年

「オープン・スペース 2021 ニュー・フラットランド」展、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]、2021~2022年

オンライン展を「緊急避難所」で終わらせないために

コロナ禍は依然続き、変異ウイルスが出現するたびに、感染が再拡大してはやがて落ち着いていくという経過を繰り返している。他方、ワクチン接種等の対応が一定程度進み、美術館等の文化施設では感染症対策をしつつ来場者を迎えるケースも増えた。

約半年前となる前回の拙稿では、新型コロナ禍以降のオンライン美術展(以下、オンライン展)を以下の流れで捉えることを試みた。

1.実空間展示のオンライン化

2.オンライン独自の展覧会

3.実空間とオンライン空間の連携

その後、リアルな美術展示空間が各所で再開されるなか、オンライン展は件数も存在感も縮小している印象もある。待ち望んだ実空間での展示・鑑賞が可能になれば、当然の流れかもしれない。しかし、コロナ禍以降のオンライン展が内包する、今後も発展・活用しうるのではと思われる要素もあるだろう。そこで今回は、いくつかの実例とともにこれを考察してみたい。取り上げたい要素を先に挙げておくと、それぞれデジタル/オンラインならではの「現地でも得難い視点」「親密さ」「多様性と多義性」である。

1.現地でも得難い視点

Google Arts & Cultureのコンテンツのひとつに「The Hidden Worlds of the National Parks」がある。コロナ禍以前の2016年に公開された、米国の5つの国立公園のバーチャルツアーだ。各公園で研究や来園者案内等を行うパークレンジャーの案内のもと、その絶景や貴重な自然環境を訪れることができる。

Google Arts & Cultureの「The Hidden Worlds of the National Parks」より

Google Arts & Cultureの「The Hidden Worlds of the National Parks」より

いずれも、パークレンジャーと現地を歩きながら話を聞く気分になれる2Dの主観映像と、特殊な体験(アラスカでクレバスの深い裂け目に降り、フロリダでサンゴ礁や沈没船の周囲を泳ぎ回るなど)を撮影した360度動画からなる。日進月歩のウェブコンテンツ界にあって今なお楽しめるコンテンツだと感じる理由のひとつは、単なる名所紹介を超え、もし現地に行けたとしても簡単には出会えない視点や瞬間を自宅から味わえる点だろう。

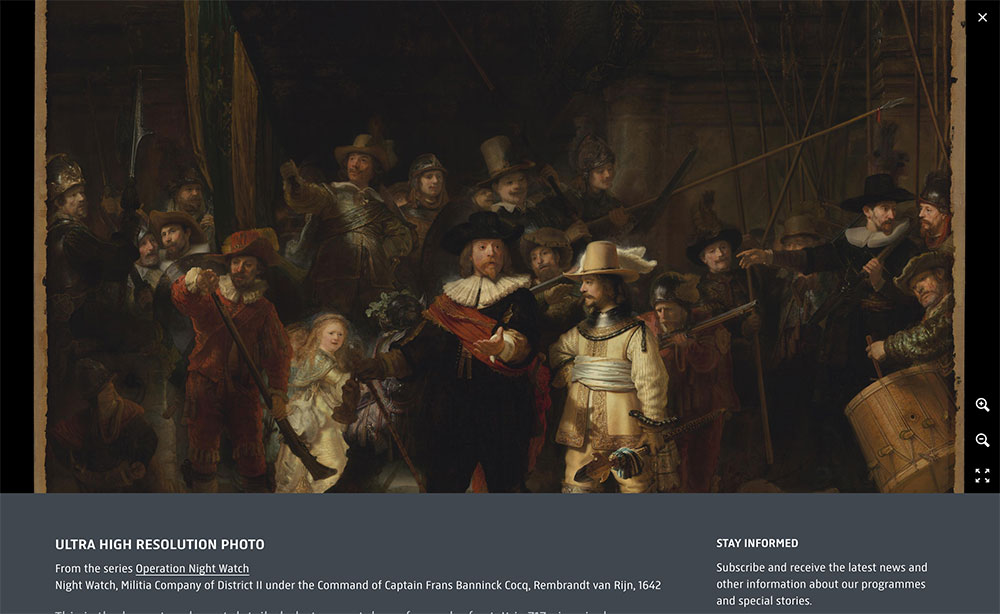

では美術における「現地でも得難い視点」として、どのようなものがあり得るのか。例えばアムステルダム国立美術館(オランダ)では、代表的な所蔵作であるレンブラント《夜警》(1642年)の超精細画像をウェブサイトで無料公開している。画像サイズは717ギガピクセル、2つのピクセル間の距離は0.005mm相当。描かれた市民自警団一人ひとりの表情はもちろん、画家の筆触や後に生じた細かなひび割れの1本ずつまでが視認可能だ。なお同作は四方が欠損しているが、その部分を残された模写と人工知能を用いて復元した画像も公開されている。また同じくオランダのマウリッツハイス美術館は、フェルメール《真珠の耳飾りの少女》(1665年頃)の10ギガピクセル画像や、絵具の凹凸もわかる3Dビューを公開している。

アムステルダム国立美術館はレンブラントによる《夜警》(1642年)の超精細画像をオンライン公開した

アムステルダム国立美術館はレンブラントによる《夜警》(1642年)の超精細画像をオンライン公開した

こうした大規模な研究プロジェクトに限らず、例えばインスタレーション等を実地でも体験できない視点から見せるというアプローチもある。金沢・ガレリアポンテでの山本基展「STRAIT -海をわたる-」(2022年)では、塩を用いた有機的な紋様が床一面に描かれた。地元ウェブメディア「金沢経済新聞」はこれをオーソドックスな記事に加え、「VRで読む」という見せ方でも紹介した。

山本基展「STRAIT -海をわたる-」2022年、ガレリアポンテ、金沢のバーチャルビュー

山本基展「STRAIT -海をわたる-」2022年、ガレリアポンテ、金沢のバーチャルビュー

「金沢の現代作家ギャラリーが竪町裏通りに移転 オープニング展も」、金沢経済新聞ウェブサイトより

360度のバーチャルビューでは、眼前に記事テキストが浮かび上がり、ユーザーはこれを読みながら展示空間を体験する。また空間中央から撮影しているため、視点を移動させることで、おそらく実会場では見られない眺めとして、床一面に描いた作品を天井から見下ろすように俯瞰することもできた。手法自体は従来からあり、より高解像度で観てみたいなど欲がでる部分もある。ただ、何をどう撮影するかの工夫しだいで、効果的な見せ方の余地はまだいろいろあると思わせる事例だった(註1)。

対照的に、コロナ禍が原因で無人になった文化施設でこそ生まれ得たような試みもある。テート・モダン(イギリス)のThe Tanksでは、2021年初頭のロックダウン中にトマス・ヘイズ、エキニ・ベルネイ、Rowdy SS(およびゲストのレベッカ・ベラントーニ)を館内に招いて新作パフォーマンスを映像に収録。強風を発生させたり、ガラス瓶を踏み割ったりと、無人の空間を意欲的に使ったもので、これをオンライン公開した。「Resilient Responses」と題された同プログラムでは、アーティストの身体や言葉を通じて、アイデンティティ、孤立や疎外、またパンデミックのなかでの人間の回復力をめぐる問いが投げかけられている。

テート・モダンのオンライン・パフォーマンスプログラム「Resilient Responses」2021年

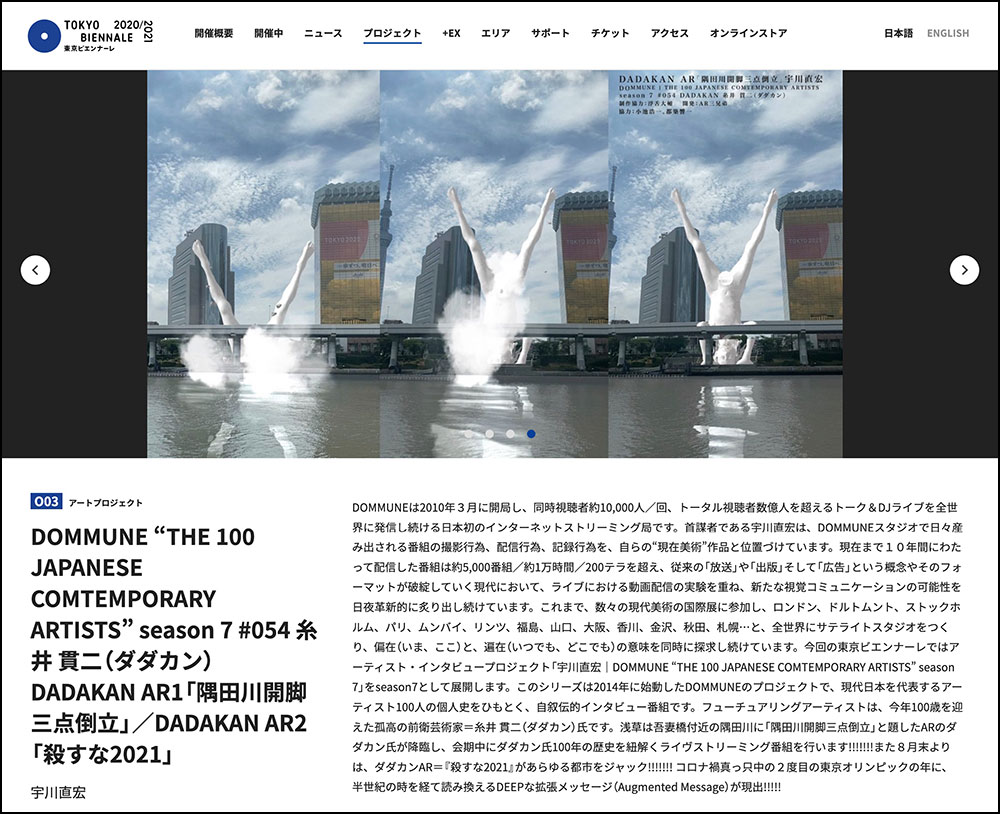

なお「現地ならではの体験」と「現地でも得難い視点」を掛け合わせるように、AR(拡張現実)をコロナ禍下の屋外展示に導入したのが「東京ビエンナーレ2020/2021」である。東京都心北東エリア各所に出現した展示群のなかに、スマホ等を街の風景にかざして体験するARプログラム「東京ビエンナーレ +EX」があった。例えば宇川直宏は、大正生まれの前衛芸術家、ダダカンこと糸井貫二の伝説的パフォーマンスをAR巨大彫刻として「疫病退散の祈りとともに」隅田川に出現させた(註2)。またイ・ブルは90年代に東京の街中で敢行した異形のソフト・スカルプチャをまとうパフォーマンスをARで再現。当時、母国の韓国が軍事政権から民主化への移行時期であり、作品の背景には「この不条理な世界に抵抗したい」との思いがあったという。四半世紀以上を経た今回、そこに新たな意味を感じとる者もいるだろう。厳密にはオンライン展ではなく実空間とアプリの組み合わせによる体験だが、時代をも超えて表現し得るこうした試みが、今後も発展していくのか注視したい。

宇川直宏《DOMMUNE “THE 100 JAPANESE COMTEMPORARY ARTISTS” season 7 #054 糸井 貫二(ダダカン) DADAKAN AR1「隅田川開脚三点倒立」/DADAKAN AR2「殺すな2021」》

宇川直宏《DOMMUNE “THE 100 JAPANESE COMTEMPORARY ARTISTS” season 7 #054 糸井 貫二(ダダカン) DADAKAN AR1「隅田川開脚三点倒立」/DADAKAN AR2「殺すな2021」》

「東京ビエンナーレ2020/2021」ウェブサイトより

2.親密さ

オンライン展と「親密さ」というキーワードは、一見すると相入れない印象もある。ただ、SNSのようなネット空間独自のコミュニケーションが発達したように、オンライン展に特有の親密さというものも創出しうるだろう。特に従来のように人が集うことを難しくしたコロナ禍においては、そうした一面を感じさせる企画も少なくなかった。

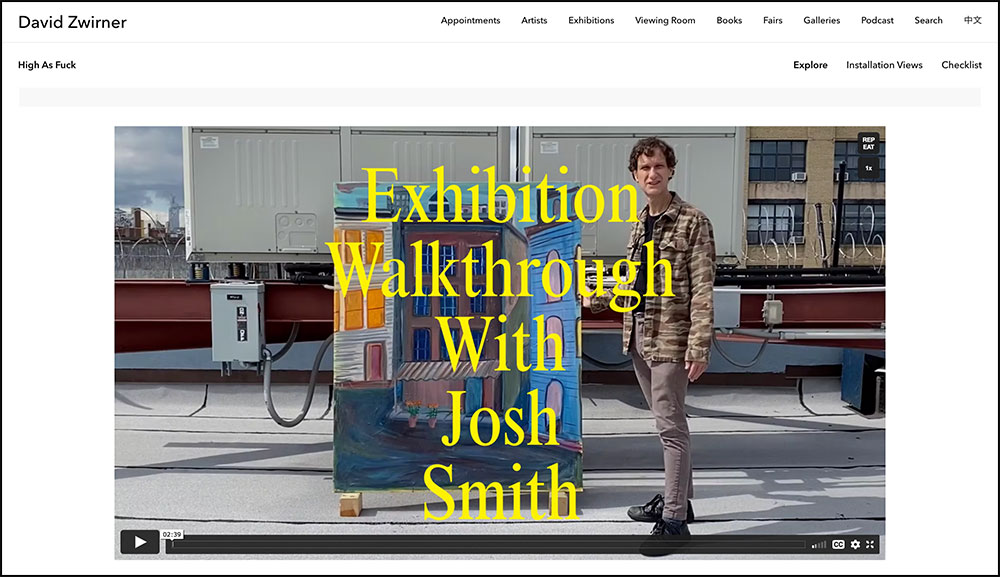

2020年5月、アーティストのジョシュ・スミスと契約ギャラリーのデイヴィッド・ツヴィルナーは、コロナ禍中のブルックリンからオンライン個展「High As Fuck」を立ち上げた。舞台は作家自身のスタジオの屋上。オープンエアでラフに並べられた新作絵画群は、ロックダウン下の街を早朝や深夜に散歩した際にみた風景だという。オンライン展は、自ら作品を屋上に運ぶシーンで始まる映像や、作品画像、展示風景や作家のことばなどから構成された。私的なスタジオ訪問のような雰囲気で、電子署名による芳名帳や、今回の作品集を手づくりできるPDFのダウンロードも用意するなど、隔離生活のなかでも親しみあふれるユーモアを感じさせる展覧会だった。

ジョシュ・スミスのオンライン個展「High As Fuck」(2021年)より

ジョシュ・スミスのオンライン個展「High As Fuck」(2021年)より

展覧会場の高度なアーカイブ体験という点では、東京都現代美術館の「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展も強く記憶に残るものだった。同展は2020年11月から翌年2月まで、会期中に緊急事態宣言が発出されるなどの困難のなか開催された。後に公開された「オンライン展示アーカイブ 360°VR+ハイライト映像」(註3)は、稀代の表現者によるポスターや衣装などが結集した会場を高精細画像で再体験できた。

「『石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか』オンライン展示アーカイブ 360°VR+ハイライト映像」より

「『石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか』オンライン展示アーカイブ 360°VR+ハイライト映像」より

「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展、東京都現代美術館、2021年

そこでは展示意図に基づいて膨大な作品や資料が配された様子に加え、それらのディテールも感じとれた。また、同展の重要な要素であった会場音声(どこからともなく聞こえてくる生前の石岡の肉声や、展示に関連する楽曲音源など)も一部再現。会場に満ちる静かな熱気をも閉じ込めたようなアーカイブだった。また筆者にとって、実会場の訪問時の人気=混雑ぶりとは対照的に、無人のオンライン会場を「声」に誘われてめぐる時間は貴重でもあった。オンライン展特有の「無人空間を彷徨う」感覚には長短あると思われるが、同展のようにひとりの表現者の軌跡に1対1で向き合うような時間も創出しうることを感じた(註4)。

厳密にはオンライン「展」と呼べないが、各美術機関ではキュレーターらが収蔵作品や自らの研究をじっくり語るオンライン動画も急増した。講堂等ではなく展示室やオフィスから語りかける形が多く、これもある種の親密さにつながったように感じる。東京国立近代美術館の「キュレータートーク」では、高村光太郎の《手》(1918年)を解説する際、学芸員が台座とブロンズ本体とを外して詳しく紹介するなど、通常の展示ではみられないシーンもあった。これは前出「現地でも得難い視点」にもつながるだろう。

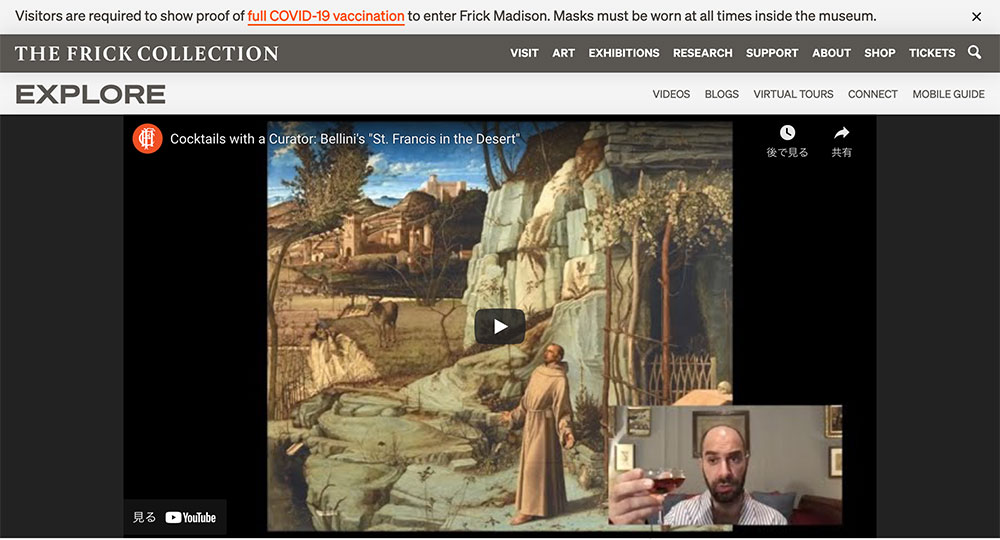

ほか、ユニークなところでフリック・コレクション(米国)の動画企画「Cocktails with a Curator」も挙げてみたい。キュレーター陣が収蔵品をカクテルのレシピとともに紹介、自宅等から画面越しに乾杯などしつつ、気さくに作品解説を行うものだ。レシピと言えば森美術館がインスタグラムなどのSNSで展開した「アーティスト・クックブック by MAM」もある。世界各地のアーティストによる料理のレシピを紹介するもので、アーティストとの接点を作品以外でも提供する試みだった(後に書籍化)。また国内5つの芸術祭(いちはらアート×ミックス、北アルプス国際芸術祭、奥能登国際芸術祭、越後妻有 大地の芸術祭、瀬戸内国際芸術祭)の連携企画「Artists’ Breath」は、各国アーティストの「息吹」をInstagramの短い動画で日々伝えた。

フリック・コレクションの動画レクチャーシリーズ「Cocktails with a Curator」より

フリック・コレクションの動画レクチャーシリーズ「Cocktails with a Curator」より

ホイットニー美術館(米国)の「Art History from Home」のように、Zoomを用いた参加方式によって、視聴者の質問やコメントを可能にしているオンラインイベントもある。「ニコニコ美術館」に見られるような視聴者のコメントシステムは、生放送後のアーカイブ視聴においても擬似的な共時体験を味わえる一面がある(註5)。前例ができると、そこからさらなる試みが生まれる。特にネット上の営みはその傾向が強く、今後もこうした要素は美術(展)に大なり小なり影響を与えていくのではと考える。

3.多様性と多義性

現在、「多様性」という言葉を表層的に使うことには慎重でありたいが、ネットの特性である物理的・社会的な垣根の低さが、美術の捉え方における多様性と多義性を高めているのは間違いないだろう。

マヌエル・ロスナー《スペーシャル・ペインティング》2021年

マヌエル・ロスナー《スペーシャル・ペインティング》2021年

「オープン・スペース 2021 ニュー・フラットランド」展、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]、2021年

NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]では、2021年10月から翌年2月にかけて「オープン・スペース 2021 ニュー・フラットランド」が開催された。前回紹介したICCのオンライン仮想空間も生かした展示であり、印象的だったものに、まずマヌエル・ロスナーの《スペーシャル・ペインティング》(2021年)があった。ICC館内を3DCGで再構築した「ハイパーICC」内に配置・展示されたバーチャル彫刻である。奇妙な構造物は会場の床を貫通し、壁を突き破って建物の外へと拡張する。視覚的にはスペクタキュラーというよりどこかユーモラスでもあったが、いわば仮想空間におけるパブリックアート的でもあり、現実と仮想空間の新たな関係性を考えさせられる。

原田郁《心象スケッチ The Studio in the Multi-layered World》2021年

原田郁《心象スケッチ The Studio in the Multi-layered World》2021年

「オープン・スペース 2021 ニュー・フラットランド」展、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]、2021年

もうひとつ、やはり前回も言及した原田郁の新たな試み《心象スケッチ The Studio in the Multi-layered World》(2021年)にもふれておきたい。今回、原田はICCの新プログラム「オンライン・アーティスト・イン・レジデンス」の参加者として迎えられた(註6)。これもハイパーICCという仮想空間あってこその構想と言える。ここで彼女は3つの空間をリンクさせて公開制作的な試みをみせた。それぞれ、現実のスタジオ(館外にある制作現場)、これと相似形にある仮想空間のスタジオ(レジデンス?)、さらに実展示会場につくり上げた展示体験用のスタジオ(現実の制作映像を投影)である。

原田は、自身がコンピュータ内に構築したユートピア的仮想空間をモチーフに風景画を描くことで知られ、現実と仮想の世界を往来するようなアプローチが特徴だ。仮想の風景をモチーフにした絵画制作はフィジカルな営みだが、今回はその創作行為も仮想空間にフィードバックされる。さらに会期中に完成した絵画が実会場およびオンライン会場にも展示された。一連のプロセスによって、「つくる・みる」の起点と終点、あるいはその関係性は相互に入り組んでいく。また実会場ではカレンダーの日付を選ぶとその日の制作映像が見られるため、時間の流れも行き来することになる。仮想空間での滞在制作(とその公開)をめぐる、示唆に富む実験的内容であった。

オンライン展をめぐる多様性を考える際、切り口は先端テクノロジーの領域にとどまらないだろう。一例として、ロサンゼルスからの2つの事例を挙げてみたい。ひとつは市の文化局による2021年のプログラム「Reimagine Public Art」である。コロナ禍の芸術家らに経済的支援と発表の場を与えるもので、そこで公開されるものを「パブリックアート」と捉えた点が特徴的だ。美術、舞台芸術、音楽などジャンルを超えた250人の作品がオンラインページ上に公開された。作品にはコロナ禍で顕現化した社会的課題を反映したものも多く、内容は玉石混交という感もあるが、これらは美術館の企画展等とはまた異なる、市井の表現の集積としての「パブリックアート」でもある(註7)。

ロサンゼルス市文化局のプログラム「Reimagine Public Art」ウェブサイトより

ロサンゼルス市文化局のプログラム「Reimagine Public Art」ウェブサイトより

もうひとつ、現在ロサンゼルス郡刑務所(ランカスター)内にて服役中のケネス・ウェブによるオンライン展「My (Black) Thoughts Are Not Contraband」を紹介してみたい。カリフォルニア州の矯正施設群でアートや心理療法等のワークショップを展開するグループ・WordsUncagedによる企画だ。展示は、刑務所内にて独学で作品を制作するようになったウェブが同展のために綴ったステートメントで始まり、絵画や立体の新作を写真で紹介。作品について、刑務所のウェブがWordsUncagedのメンバーと電話で話す様子も聴くことができる。

罪を犯して服役している人々の表現の公開には、独特の難しさがあるだろう。ともすればスキャンダラスに扱われがちで、被害者や関係者への慎重な配慮も必要かと思われる(例えば実会場を用いる際、どこで行い、どのような内容を公開し得るかなど)。一方で、彼らと社会の間にポジティブな接点を築くことの可能性を一概に否定すべきかという問題があり、このオンライン展はその模索の一端とみることもできる(註8)。

ここまで述べてきたこと以外にも、オンライン展の継続的な発展において考えうる・考えるべき領域は多数あるはずだ。例えば運営側の重要な課題として、その採算性をどう考えるかということもある(註9)。筆者としては引き続きオンライン展の動向を追いかけつつ、この連載の場で報告・考察していければと考えている。

(脚注)

*1

このシステムを手掛ける全景株式会社は、不動産のVR内見システム等も提供している。ユーザーの行動(どこを見ているかなど)のデータ化や、それに応じたインタラクティブな反応(関連する案内の提示)なども視野に入れた開発のようで、そこにも美術展に応用可能な要素はありそうだ。

*2

なお糸井は開催時に同ビエンナーレ開催後の同年12月に101歳で逝去した。

*3

2022年3月31日までの限定コンテンツ。期間限定としたのは、各展示物の複雑な権利関係の事情などもあったと思われる。

*4

なお、こうした空間アーカイブの多くが主流サービスとの定額利用契約で管理されるなか、本事例では美術館がアーカイブを保有・管理するかたちを採った。この点は今後さらに議論がなされてよい領域だろう。

*5

評論家の濱野智史はニコニコ動画のこうした体験特性を「擬似同期」と呼んだ(参考:「ICCメタバース・プロジェクト Vol.1 濱野智史 「メタバースのアーキテクチャ」」2009年2月28日)。他方、そこが無法地帯化しない配慮も必要となり、例えば「シラス」のような後発サービスは、比較的小規模でも相互信頼の保たれたコミュニティ空間を探ろうとしているように見える。

*6

原田とともに、山形一生、うしお鶏の計3作家が同プログラムに参加した。

*7

プログラムは初回に続き第2回を開催し、そこではコロナ禍以降の都市を考えるキーワード(Reframe, Restructure)によるオンライン展示などがなされた。

*8

同展はロサンゼルスの80以上のギャラリーが共同で立ち上げたオンラインプラットフォーム「GALLERYPLATFORM.LA」の協力を得て同サイト内で公開された。また出展作は作家がWordsUncagedへ寄贈して、販売に至った場合は全額が地域の更生プログラムに充てられるという。

*9

オンライン展は無料公開されるケースも多いが、有料化モデルも模索されてよいだろう。近年の日本の美術館等がオンラインコンテンツに課金制を取り入れた例としては、森美術館の「MAMデジタルプレミアム」(2020年の「STAR展」ギャラリートーク映像など)、第14回恵比寿映像祭における遠藤麻衣子のオンライン映画《空》(2022年)などがある。また「北斎づくし」展(東京ミッドタウン・ホール、2021年)は閉幕後にバーチャル会場を期間限定で無料公開した際、実会場で人気を博した音声ガイド(俳優・町田啓太が担当)のみ有料公開にする試みをしていた。

※URLは2022年4月21日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- オンラインで楽しむミュージアム、アートワークのすゝめ2020年12月9日 更新

- メディア・テレスコープ ――メディアアートから思考する 第2回 見えないミュージアムとはなにか(前編)2020年7月9日 更新

- さまざまなものを受容し、広がり続ける島原田郁「もうひとつの世界 10年目の地図」2019年7月26日 更新