社会的な問題に対して、視覚的に何らかの意思を訴える「社会派アート」。本コラムでは、そんな社会派アートのなかでも、これまで芸術的評価の土俵にすらあげられていない国内の例を紹介する。今回は大日本帝国憲法が発布され、日露戦争が起こった明治時代半ばから終わりに焦点を当て、権力に抵抗した人々の筆跡をたどっていく。

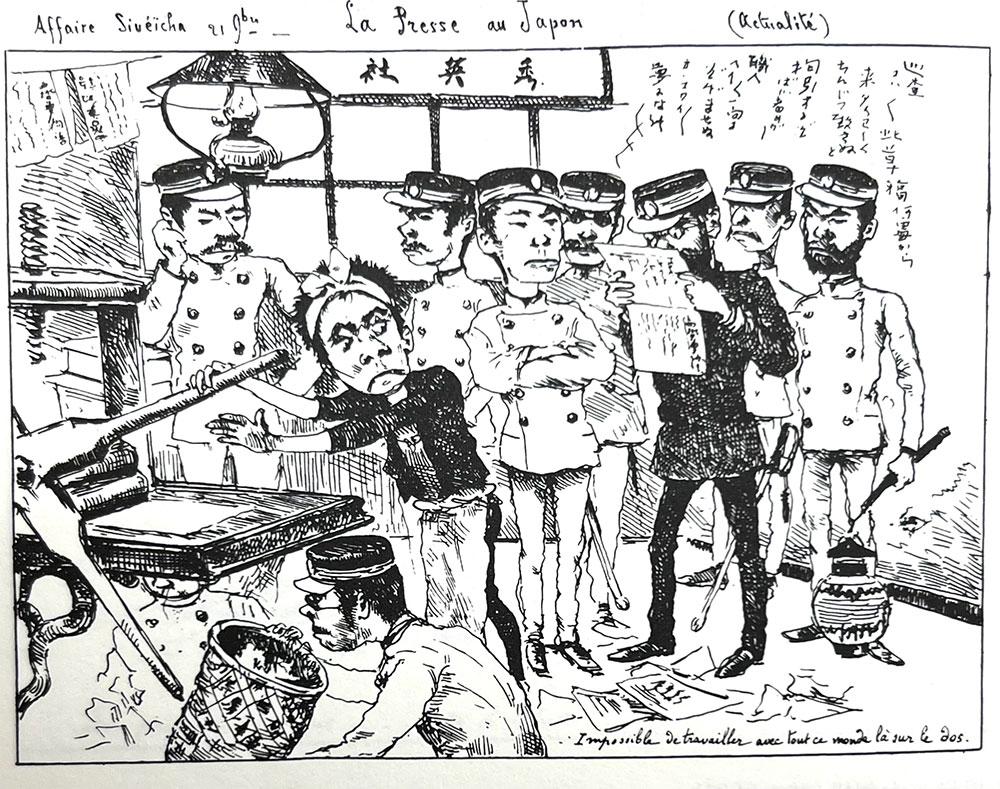

ジョルジュ・ビゴー《西哲夢物語の摘発(秀英舎事件)》1887年

ジョルジュ・ビゴー《西哲夢物語の摘発(秀英舎事件)》1887年

出典:清水勲編『ビゴー『トバエ』全素描集 諷刺画のなかの明治日本』岩波書店、2017年2月、73ページ

愉快な労働者大懇親会

社会における無慈悲で無茶苦茶な問題に対しては、大胆に、できたら楽しく対抗しないとやっていられない。1900年前後における日本の社会主義草創期の運動とアートを見ると、そのような態度が認められる。

日本で西洋の社会主義の研究が始まったのは、1881年頃からとされる。その嚆矢として知られるのが、反骨のジャーナリスト西河通徹が原著不明の本を訳述したという『露国虚無党事情』(競錦堂、1882年)である。その内容は、帝政ロシアにおける「虚無党」による革命運動の趨勢を、表面上はあくまで批判的に紹介したものにすぎない。だが、たとえ革命運動の批判的な紹介であっても、発売直後に発禁処分となった(註1)。

続いて、国家の根幹を揺るがす怪文書の出版もあった。1887年、自由民権運動の活動家たちは、草稿段階の大日本帝国憲法を密かに入手し、その内容を『西哲夢物語』と題して地下出版した。「西哲」とは、ドイツの憲法学者たちを指す。この地下出版本は、ドイツ人憲法学者の講義録、プロイセン王国憲法条文、お雇いドイツ人が記した憲法草案の3つを合綴した本であり、民権派にとっては、憲法がほとんどドイツ製のまがいものであることを暴くことが目的だった。だがその翌年に『西哲夢物語』の実行犯たちは検挙され、石川島監獄に送られ、その一人、上野富左右(とみぞう)は獄死してしまう。当時の新聞報道によると、谷中墓地に埋葬された上野の葬儀には500人が集まった(註2)。

これはアートの歴史として記録されることではないかもしれない。だが、発布前の大日本帝国憲法を「夢物語」と捉え返して、命懸けの暴露を果たしたその視点と行為は、社会派アートと変わらない。

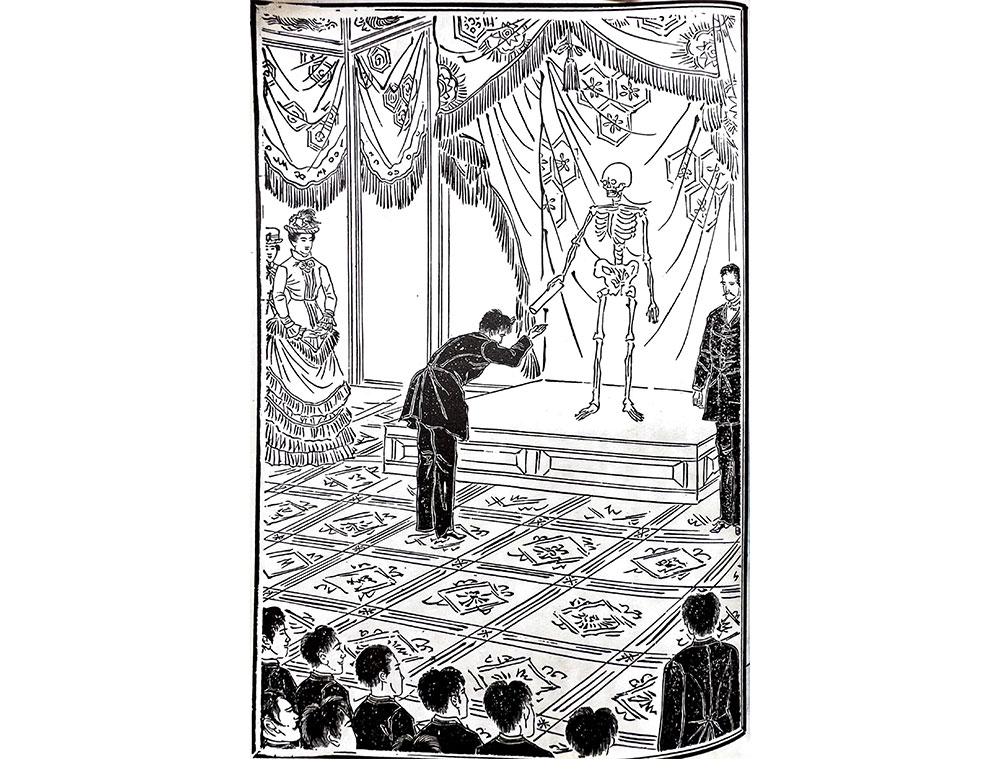

1889年2月、大日本帝国憲法が発布された。同月、出版人・宮武外骨が発行していた「頓智協会雑誌」第28号は、骸骨が勅書を政府高官に手渡すという《寓意画 頓智研法発布式》(図1)を掲載した(註3)。翌月に同誌は発禁処分、そして廃刊、さらに10月に宮武と絵を担当した安達吟光は不敬罪に問われてしまう。

図1 安達吟光《寓意画 頓智研法発布式》「頓智協会雑誌」28号、1889年2月、1ページ

図1 安達吟光《寓意画 頓智研法発布式》「頓智協会雑誌」28号、1889年2月、1ページ

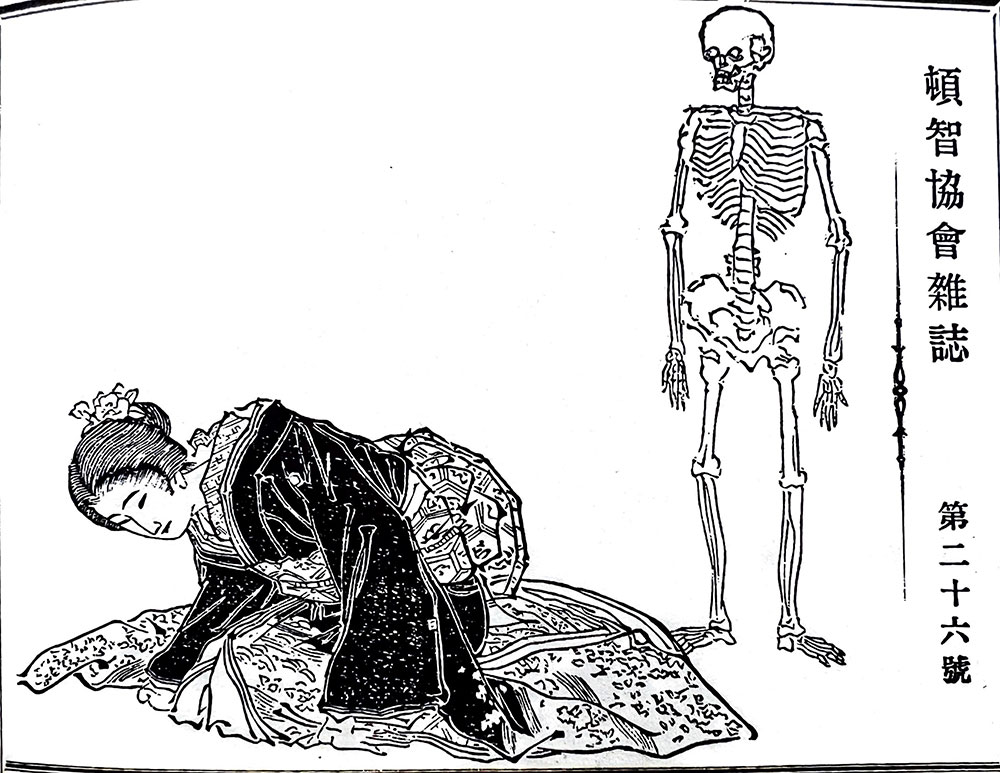

裁判で宮武たちは、この骸骨は天皇の寓意ではなく、亀を意味する「外骨」という彼の号が「骸骨」と音が同じことによる宮武自身の寓意であること、むしろ千載一遇の大典への祝意を表したものであることなどを訴えた(註4)。実際、「頓智協会雑誌」のほかの号を見ると、例えば26号「論説 頓智利用ニツイテノ困難」には、江戸時代の読本作者・曲亭馬琴が下女の殺人の場面を思案して口に出したところ、廊下で雑巾掛けをしていた下女が飛び出したという小話の挿絵として、骸骨が描かれている(図2)。

図2 安達吟光「論説 頓智利用ニツイテノ困難」の挿絵、「頓智協会雑誌」26号、1889年1月、2ページ

図2 安達吟光「論説 頓智利用ニツイテノ困難」の挿絵、「頓智協会雑誌」26号、1889年1月、2ページ

だとすると「頓智協会雑誌」28号の勅書を渡す骸骨は、少なくとも発表時にそれほど重い意味はなかった。あるいは28号の骸骨は、宮武が曲亭馬琴ほどの優れた才能を持つことを誇示するものにすぎず、むしろ天皇へのいくらかの敬意を含んでいたのだろう。ただ、そうだとしても、曲亭馬琴=宮武外骨=明治天皇の三者を水平に捉える視点は、否定しようがない。

裁判の結果、宮武外骨と安達吟光は罰金と禁固刑となった。宮武は当時22歳。ちなみに、宮武が送られたのも石川島監獄であり、奇しくも『西哲夢物語』で連座した者たちが直前まで収監されていた獄房に入った。宮武と同じ収監時期には、『西哲夢物語』事件の実行犯の一人、伊藤仁太郎(後の政治講談師伊藤痴遊)がいて、2人は気脈を通じることになる。

吉野孝雄の研究によると、後に宮武は、この入獄がなかったならばただの穏健な風刺ジャーナリストとしておわったかもしれないと述懐したという。権力によって挿絵の意味が危険な方向に規定され、さらに反骨のジャーナリストを生むことにつながったのだ。

1893年には出版法が発布された。その21条で「安寧秩序を妨害し風俗を壊乱したるもの」すなわち反権力的なものと性的なものに対して、言論統制が厳しくなってゆく。だが、同じ年に『二六新報』が秋山定輔によって創刊された。この新聞は、娼妓の自由廃業の権利を唱導し、華族階級や財閥の三井家による豪奢乱行を批判し、迫り来る日露戦争に否定的で、いわばリベラルな立場にあった。ロシアのスパイを意味する「露探」として非難されたこともある。

『二六新報』はすでに新聞マンガ家として大家であった小林清親に加え、洋画の新派数名を抱えた。なかでも長原孝太郎(号は止水)は、西洋や日本の歴史的な風刺画を紙上で解説するなど『二六新報』における事実上の看板マンガ家だった。

もっとも長原は、1898年に東京美術学校西洋画科助教授に就任しており、実際のところ『二六新報』では余技としてマンガを寄稿していたと思われる。その晩年は、聖徳記念絵画館の壁画として明治天皇と山県有朋が陸海軍の演習を視察した様子を描いているときに亡くなった。ゆえに長原の芸術家としての活動の大部分は、体制側のほうにあったには違いない。だが、たとえその期間が短くとも、長原の『二六新報』における活動は、20世紀日本の社会派アートの端緒だった。

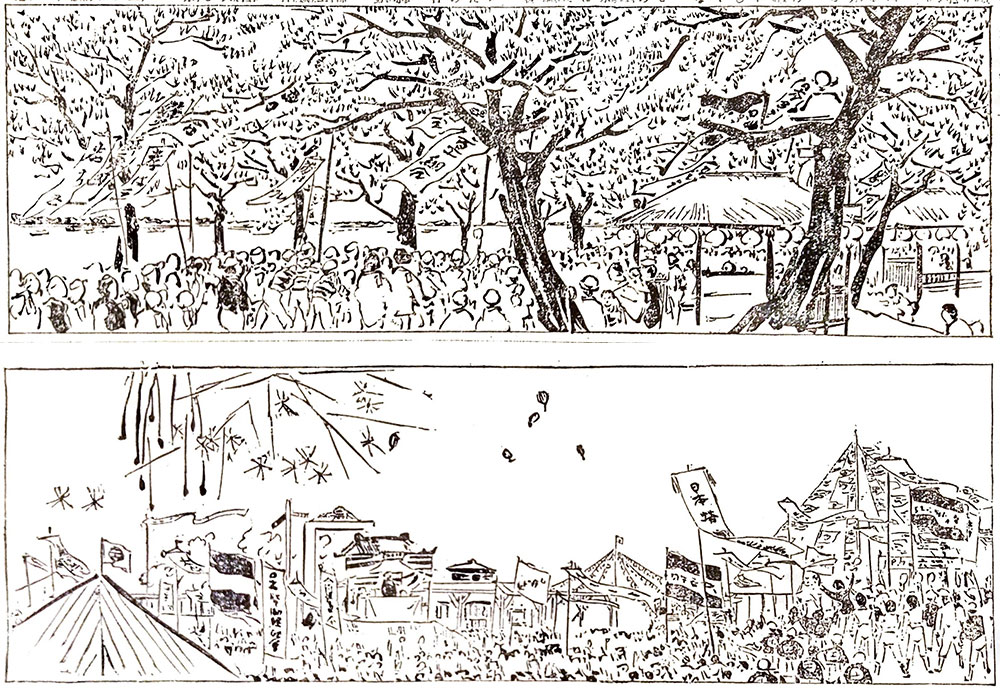

1900年3月、集会及政社法が廃止されて治安警察法が公布された。この法律の目的は、労働者の団結を規制し、社会主義運動を妨害することにあった。しかし労働者側はそれにも負けず、翌年に東京・向島の1万2千坪の二六運動場で各労働団体を結集し、未曽有の大規模な労働者大懇親会を開催した。

主催者でもあった当時の有力新聞『二六新報』は、1901年4月3日のイベントを当日の紙面で次のように告知した。そのプログラムは、花火から始まり、奏楽、幹事・来賓の挨拶、皇室万歳の三唱、また奏楽、最後に煙火と爆竹からなる。会場では弁当配布、福引、相撲や演劇などの余興がある。警察の介入を想定し、会場中央の丘上に黒丸の旗が揚がれば静まり、白い旗が揚がれば散会する、という心得まで記してある(註5)。

記事には、先着5千人に限り入場できるとある。だが、もっと多くの人々を集めるつもりであったことが、同日に掲載された次の狂歌「大懇親会ストライキ節」からうかがえる。それは、幕末の「ええじゃないか」から連綿と続く、日本の民衆歌(プレカリアス・ソング)だ。

稼ぐ人々皆集まりて、

五万がなんとしよ、

喜び勇む向島、

東雲の懇親会、

さりとは愉快ネ

てなことおツしやいましたよ

翌日の紙面では、『二六新報』が用意した2万余りの弁当が朝のうちになくなったこと、会場に妨害者も現れたこと、懇親会は静粛に終わったことなど、詳細な報告が記された。そして、おそらく長原孝太郎の手による2つの挿絵が、その光景を伝えてくれる(図3)。ひとつは無数の群衆と旗が広場を埋め尽くし、空には花火らしきものが見える。もうひとつは満開の桜の木々の下に、それぞれの組合の旗を持った労働者たちが描かれている。大きめの素朴な新聞挿絵であるが、ここには19世紀の一揆の絵《夢の浮橋》に連なる、祝祭的なのどかさの表現が認められる(註6)。

図3 作者不明(長原孝太郎か)、労働者大懇親会の挿絵、『二六新報』1901年4月4日、1面・2面

図3 作者不明(長原孝太郎か)、労働者大懇親会の挿絵、『二六新報』1901年4月4日、1面・2面

もう一人、同時期の忘れられた美術の社会派を紹介したい。奴慾内(やっこよくない)と称し、宮武外骨の『滑稽新聞』に寄稿していた日本画家だ。奴慾内は、ただ風刺画を描いていただけでなく、公衆の場で政治的なアクションを起こしたことでも注目に値する。

1902年2月23日、大阪中之島公園で開催された日英同盟祝賀会において、奴慾内は扇面揮毫に擬した《日英同盟とスリ紳士の色気と食気》(図4)という風刺画を描き、余興の軽気球から散布させた(註7)。

図4 奴慾内(山本永暉)《日英同盟とスリ紳士の色気と食気》『滑稽新聞』24号、1902年3月11日、3面

図4 奴慾内(山本永暉)《日英同盟とスリ紳士の色気と食気》『滑稽新聞』24号、1902年3月11日、3面

日英同盟締結の背後には、アジアの権益をめぐりヨーロッパ列強間が競い合うなかでのイギリスの権益確保、そして日本とロシアの戦争が控えていた。日英同盟祝賀会の空中からイギリス外交を「スリ紳士」に例えたビラを撒いたことは、日露戦争とその結果として突き進むさらに大きな戦争へと至る、日本人の大きな過ちへの警鐘であったと今では言える。どれほどこの絵が泥臭く、どれほどこの絵と行為がささやかな風俗紊乱に過ぎなかったとしても、今から見ればその警鐘としての意味は小さくない。

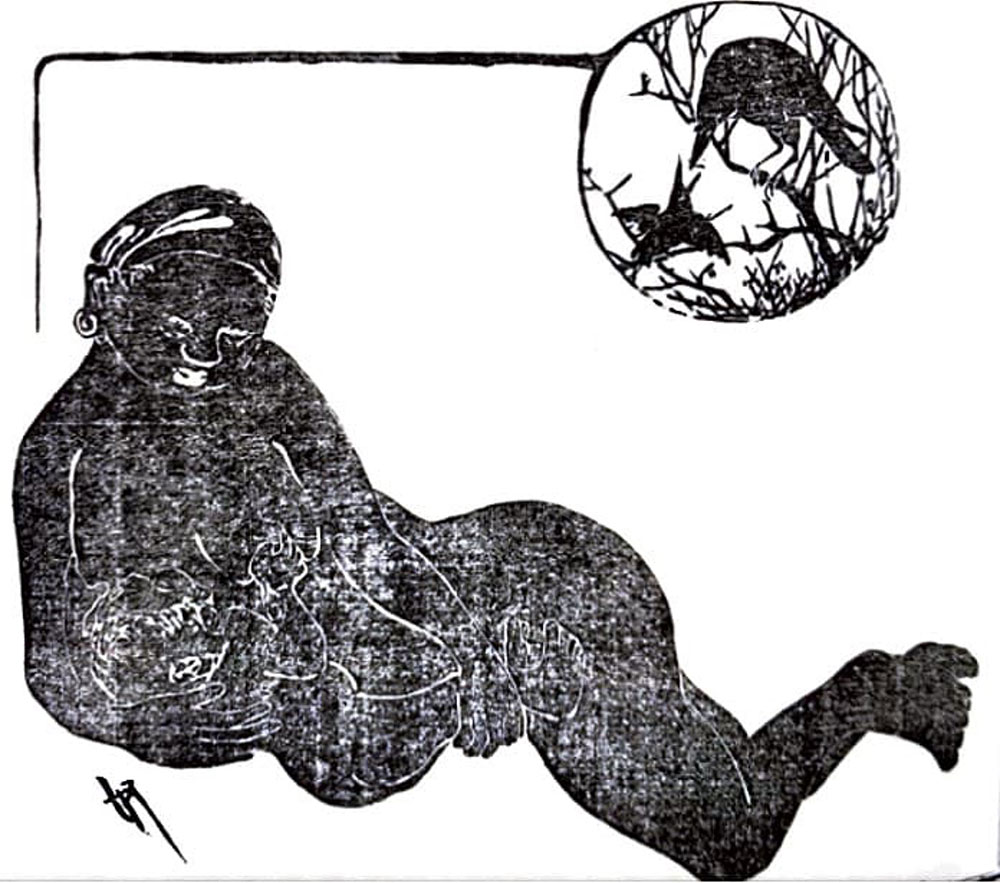

奴慾内は、近代化のもうひとつの影の部分、裸体画問題にも挑んでいた。翌月、1902年4月5日の『滑稽新聞』25号には、「奴」のサインで《黒奴の裸体画》(図5)を掲載した。これは裸の黒人女性が赤子に乳を与えている図で、右上に丸く囲まれた部分でカラスがそれを見ている(註8)。絵に添えられた言葉には「裸体画が美の極であるのに、国民をして其美(そのび)を賞せしめざる役人共の不心得」、「ヤイ、これが風俗壊乱なら勝手にするがよい」とある。奴慾内は、女性差別、人種差別についても先駆けた意識を持っていた。

図5 奴慾内(山本永暉)《黒奴の裸体画》『滑稽新聞』25号、1902年4月5日

図5 奴慾内(山本永暉)《黒奴の裸体画》『滑稽新聞』25号、1902年4月5日

「美術」の枠組みを超えた先駆者が、その後どうなったか。奴慾内は、悟雪洞大機あるいは山本永暉と称した日本画家で、明治宮殿(1888年落成、1945年に焼失)の造営の際には、橋本雅邦などに並んで天井画を担うほどに評価されていた。だが、その後に画壇から離れ、『滑稽新聞』の挿絵を描いたり、北陸地方を遊歴したりして、ほとんど忘れ去られてしまう(註9)。

戦争と侵略に抗う小さな表現

1902年の日英同盟は、やがて日本を無謀な戦争および帝国化へと駆り立ててゆく。しかし、それとは別に、精神の同盟というべき日英の紐帯が当時あった。この精神的な日英同盟における大使のごとき存在として、19世紀のジョン・ラスキンとウィリアム・モリスの著作が挙げられる(註10)。彼らはそれぞれ、カール・マルクスと同時代に社会の変革を夢見ながら、マルクスとは異なってアートの重要性を訴える思想家だった。

ラスキンは、画家ウィリアム・ターナーにみられる生命的な表現や前近代的な建築を称揚した評論家としてのみ日本美術史で理解されているかもしれないが、それは誤解だ。ラスキンは実は美術に留まらず、社会正義と自然保護に大きな関心を寄せた思想家である。彼の社会経済についての論考「この最後の者にも」(1862年)は、後にインド独立の指導者マハトマ・ガンジーに影響を与えた。

そして、ラスキンから直接的な影響を受けたウィリアム・モリスは、詩人・小説家であり、アーツ・アンド・クラフツ運動の代表的なデザイナーである。モリスはマルクス主義者であり、反戦主義者だった。1877年の露土戦争に対する徹底的な反戦を、イギリスの労働者に訴えていたこともある(註11)。また、マルクスの思想をそのままアートで実践したわけではない。彼の小説「ユートピアだより(理想郷)」(1890年)は、幸福な未来社会へのタイムトラベルを描いた作品であり、空想的な社会主義を批判するマルクス主義から大きく逸脱するものだった(註12)。ロシアのピョートル・クロポトキンも、その小説をアナキスト的な構想を描いたものと称賛していた。

ラスキンとモリスの思想は、原著や翻訳を通じ、基底音のようなものとして明治時代末の自由、日露戦争に対する反戦、そして人道主義の表明にもつながった。1903年に幸徳秋水と堺利彦らによって創刊された『平民新聞』は、翌年に迫る日露戦争への反戦を掲げ、労働運動を後押しした社会主義誌である。それは英語の声明文も付して国際的な連帯を示し、モリスの小説「理想郷」も堺によって翻訳掲載していた。さらに『直言』など、ほかの社会主義誌も続いて登場し、反戦のみならず社会の矛盾や不平等を訴える言説の拠点が作られていった。

幸徳は、度重なる発禁や投獄、そして渡米してサンフランシスコ地震の大混乱を経験したことによって、社会主義のなかでもとくに過激なアナキズムへと突き進んでいく。一方、政府による社会主義思想への弾圧は強化され、1910年、天皇爆殺計画という冤罪による大逆事件の容疑で、幸徳をはじめとする日本全国の社会主義者数百名が拘束された。その結果、首謀者とされた幸徳ら12名は、見せしめとして絞首刑となった。

だが、アートの側面からこの歴史を見直すならば、幸徳秋水の周囲には、小杉未醒、平福百穂、戸張孤雁、小川芋銭、竹久夢二ら、後に高名になる芸術家たちがいた。彼らは平民社にロハ(無償)で協力し、絵をもって帝国日本への抵抗を示していた。そこには、アナキズム思想の始まりとともに、アナキズムのアートの始まりがあったのだ。彼らの作品は、今なお見直されるべき意義ばかりでなく、国際性と歴史性の奥行きを備えている。

日本画家の平福百穂は、最も早くから『平民新聞』に関わっていた。日露戦争のさなか、1904年4月にロシアの反戦画家と呼ばれるヴァシリー・ヴェレシチャーギンが乗っていた軍艦が沈められたとき、その肖像画(図6)を描いて哀悼した。

図6 平福百穂《露国非戦主義画家故ベレスチヤギン氏》『平民新聞』1904年6月19日

図6 平福百穂《露国非戦主義画家故ベレスチヤギン氏》『平民新聞』1904年6月19日

洋画家の小杉未醒は、バンカラな気風を持ち、日露戦争へも勇んで従軍画家となった。だが、《負傷捕虜の苦鳴》(図7)では、敵国兵士であるロシア人の痛みに迫っている。小杉はナショナリズムを超えて、戦争の現実に向き合っていた。

図7 小杉未醒《負傷捕虜の苦鳴》『陣中詩篇』嵩山房、1904年11月

図7 小杉未醒《負傷捕虜の苦鳴》『陣中詩篇』嵩山房、1904年11月

竹久夢二の画家としてのデビュー作とされる、『直言』1905年に掲載された挿絵(図8)は、着物を着た髑髏の男と、泣く女が並び立つ。それは、日露戦争で死んだ日本兵とその妻だろう。後に洒脱で哀愁ただよう女性像で知られることになる夢二の原点は、社会主義にあった。ちなみに、竹久夢二は、足尾鉱毒事件の騒擾や田中正造の姿もわずかに描いている(註13)。

図8 竹久夢二、挿絵『直言』1905年6月18日

図8 竹久夢二、挿絵『直言』1905年6月18日

そして、小川芋銭は、幸徳秋水が最も高く評価していた芸術家だった。『平民新聞』の1907年の再刊にあたって発表された《ソシアリズム》(図9)は、長髪の半裸の男が両腕を広げ、左手に松明、右手に「ソシアリズム」と書かれた旗を持って、立っている。それは実在の誰かというより、シンボル(象徴)としての半裸の人間像だろう。男の背後には女神らしきギリシャ風の服を着た女性がいる。男が立っている台の周りには、当代の労働者らしき男女が9名ほど描かれ、一人はハンマーを振り上げて喝采しているようだ。芋銭は、神話的・象徴的な造形によって、現実の社会問題に向き合う勇気を鼓舞していた。

図9 小川芋銭《ソシアリズム》『平民新聞(日刊)』1907年1月15日

図9 小川芋銭《ソシアリズム》『平民新聞(日刊)』1907年1月15日

夢二の絵に現れた髑髏のモチーフは、芋銭のほかの作品にもときどき現れる(図10)。日露戦争から大逆事件までの社会主義誌の挿絵にしばしば現れた髑髏は、何を意味するのか。それは西洋の伝統的なダンス・マカーブル(死の舞踏)のモチーフでもあるが、日本においてはむしろ荘子における髑髏との対話(死の世界ではすべての者が平等であること)を想起させるだろう。つまり、髑髏は東洋と西洋の原初的なアナキズムを結合・反映するものであった。

図10 小川芋銭《どれが三越白木のよいべべ着た人やら》『有声無声』高書房、1908年

図10 小川芋銭《どれが三越白木のよいべべ着た人やら》『有声無声』高書房、1908年

もう一人、幸徳秋水の甥で画家になった幸徳幸衛に触れておきたい。幸衛は、秋水とともに1905年にサンフランシスコに渡り、秋水帰国後もその地に留まり、アメリカで画家となり、日本で名をあげる前に死んだ(註14)。彼の絵画に社会主義の主張はないが、逆賊の親族でありつつ芸術家となろうとしたその人生自体が、この時代における自由への希求を体現していたのではないだろうか。

さて、大逆事件のあった1910年は、むしろ日韓併合によって記憶される。自国よりも弱い国へ侵攻し、支配しようとする蛮行は、21世紀の今もなお繰り返されている。その理不尽について、侵略した側の人間は何も思わないのか。あるいは、その国のメディアは一方的に政府に都合のいいことばかり報道宣伝して、情報統制がよほど厳しいのか。1910年の日本人は、まさにその状況にあった。国外の状況に関心を持ち、この問題に意義を唱えそうな人々は、一斉投獄と十分な裁判もない絞首刑という見せしめによって、すでに萎縮させられていた。その困難ゆえに、時代の主流に逆らって不当な侵略に抗った芸術家の作品・言葉・行為は、たとえどれほど小さなものでも、貴重な価値を持つ。

朝鮮に長く暮らしていた日本人マンガ家の作品からは、単なる支配者の視線以外の何かも滲み出ている。1909年に発行された『朝鮮漫画』という文章とマンガからなる本がある(註15)。この本の文章を執筆した作家の薄田斬雲は非常に差別的な言葉を書きつけるのだが、挿絵のマンガを描いた鳥越静岐はそれほどでもないというズレがある。

例えばその書中の《石合戦》(図11)という作品で、文章はそれが人間の野蛮さや韓国の奇習を示すものと記しているが、マンガはあくまでのどかなイメージに留まっている。このマンガもまた植民地主義的視点の反映にすぎないといえば、確かにそのとおりだ。しかし、このマンガのうちには、祝祭と暴力が同居し、やがて抵抗へと成長する、ほんのわずかな芽を認めることもできる。鳥越静岐は、後に帰国して細木原青起と称し、日本のマンガ史研究の先駆的な仕事も果たした。

図11 鳥越静岐(細木原青起)《石合戦》『朝鮮漫画』日韓書房、1909年1月

図11 鳥越静岐(細木原青起)《石合戦》『朝鮮漫画』日韓書房、1909年1月

出典:朝鮮総督府編、鳥越静岐・薄田斬雲著『朝鮮に於ける支那人 朝鮮漫画(韓国併合史研究資料 18)』竜渓書舎、1996年11月

当時、支配された韓国の人々に心を寄せた数少ない知識人の一人として、後に民藝運動の主導者となる柳宗悦が知られる。1919年の三・一運動と呼ばれる日本からの独立運動と多数の死傷者を出したその鎮圧にふれて、柳はこう記した。「日本は多額の金と軍隊と政治家とをその国に送つたであらうが、いつ心の愛を贈った場合があらうか。」(註16)

三・一運動は、東京にいた朝鮮人留学生たちの二・八宣言から始まった。女子美術学校西洋画科を卒業したばかりの23歳の羅蕙錫(ナ・ヘソク)は、東京でこの運動に参加し、韓国に帰国直後に検挙され、拷問を受けた。その後に韓国の労働運動機関紙に発表された羅蕙錫の素朴な挿絵《早朝》(図12)には、新しい時代への希いも感じられる。

図12 羅蕙錫《早朝》『共済』1920年9月

図12 羅蕙錫《早朝》『共済』1920年9月

出典:浦川登久恵『評伝 羅蕙錫 女性画家、朝鮮近代史を生きる』白帝社、2017年12月、32ページ

羅蕙錫は、韓国における「最初の女性洋画家」であり、小説家でもあり、浦川登久恵の研究によって韓国と日本の近現代史を捉え返す存在として知られる(註17)。穏健な油彩画を制作していた一方で、密かに朝鮮における抗日運動の義烈団を支援し、武器の受け渡しもしていた。羅をはじめとする、抗日運動に関わる芸術家たちとその生涯は、日本美術史では何の評価もないとしても、日本の社会派アートの歴史を考えるうえで見過ごすことはできない。

(脚注)

*1

西河通徹『露国虚無党事情』競錦堂、1882年

*2

上野富左右『西哲夢物語』私家版、1887年。松尾正人「民権運動家上野富左右と秘密出版事件」「東海大学紀要文学部」第48号、1987年。堅田剛『明治憲法の起草過程 グナイストからロスフェラーへ』御茶の水書房、2014年12月。

*3

安達吟光《寓意画 頓智研法発布式》「頓智協会雑誌」28号、1889年2月、1ページ

*4

吉野孝雄「二十八号筆禍事件」吉野孝雄監修『宮武外骨此中にあり 雑誌集成 第5巻(頓智協会雑誌 下(15~28号)』ゆまに書房、1993年9月

*5

「日本労働者大懇親会」『二六新報』1901年4月3日、3面

*6

日本労働者大懇親会を警戒し取り締まる側の視点としての挿絵もあり、のどかさよりもより再現的にダイナミックに描かれている。坪川辰雄「日本労働者大懇親会の景況」「風俗画報」230号、1901年4月、8-9ページ

*7

奴慾内《日英同盟とスリ紳士の色気と食気》『滑稽新聞』24号、1902年3月11日、3面

*8

奴慾内《黒奴の裸体画》『滑稽新聞』25号、1902年4月5日

*9

八十島昌夫・和子『悟雪洞大機 その生涯と作品』私家版、1995年

*10

渡辺俊夫・菊池裕子「ラスキンと日本 1890-1940年、自然の美・生活の美」、水沢勉訳、渡辺俊夫監修『自然の美・生活の美 ジョン・ラスキンと近代日本展(Ruskin in Japan 1890-1940: Nature for Art, Art for Life)』図録、神奈川県立近代美術館他、1997年

*11

ウィリアム・モリス著、城下真知子訳「不当な戦争 英国の労働者たちへ(1877年)」『素朴で平等な社会のために ウィリアム・モリスが語る労働・芸術・社会・自然』せせらぎ出版、2019年11月

*12

ウィリアム・モリス著、川端康雄訳『ユートピアだより』岩波書店、2013年8月

*13

西恭子「竹久夢二と『法律新聞』」『女子美術大学紀要』29号、1999年3月

*14

木村林吉『眼のない自画像 画家幸徳幸衛の生涯』三好企画、2001年4月

*15

薄田斬雲文、鳥越静岐画『朝鮮漫画』日韓書房、1909年1月

あわせて読みたい記事

- 広告マンガ論「読ませる」ことと「見せる」こと(前編)2021年1月5日 更新

- 書評ジョージ・タケイ『〈敵〉と呼ばれても』2021年10月29日 更新

- 第23回文化庁メディア芸術祭 部門横断トーク「表現と社会の距離」レポート2020年12月28日 更新