前回はアメリカ合衆国を中心としたシリアスゲームの歴史を第二次大戦直後の1948年のアメリカ軍によるオペレーションズ・リサーチ室(Operations Research Office:ORO)のジョンズホプキンズ大学内での設立から出発して2000年代のシリアスゲームの流行までを簡単にまとめた。今回は『Prisoner in My Homeland』とこのプロジェクトを行っているミッションUSの取り組みをこの歴史に位置づけて、その特徴や重要性を紹介する。

同級生のメイコとタダシとの会話。メイコは強制収容された状態でアメリカの民主主義について調べる宿題がナンセンスであることを指摘する(『Prisoner in My Homeland』より)

同級生のメイコとタダシとの会話。メイコは強制収容された状態でアメリカの民主主義について調べる宿題がナンセンスであることを指摘する(『Prisoner in My Homeland』より)

ミッションUSについて

シリアスゲームの歴史をたどるなかで、その起源に米軍がゲームを教育的に利用する構想を持っており、それが2002年の『アメリカズ・アーミー』にも生きていること、また軍だけでなく産学共同プロジェクトをつくることで大きな資金が投下されていることがシリアスゲームの発展に寄与したことを議論した。軍が中心のシリアスゲームのプロジェクトの場合は、学校の教室でどのようにゲームを使うかという観点はそこまで重要でない。高品質のエンターテインメントの手法を流用すれば、若者たちは勝手に楽しく遊んでくれる。一方で、『ザ・オレゴン・トレイル』に始まる教室での利用を想定したシリアスゲームの場合には、ゲームとしての単体のおもしろさよりもそれをいかに教室での学習に取り入れるかが重要になってくる。この観点から『Prisoner in My Homeland』を制作しているミッションUSという団体について簡単に解説しよう。

ミッションUSは全米人文科学基金(The National Endowment for the Humanities)とアメリカ公共放送社(Corporation for Public Broadcasting)から資金提供を受けたプロジェクトである。全米人文科学基金とはその名のとおり、人文科学の研究や教育、また文化遺産の保護や公的な計画のための基金である。個々の研究者だけでなく、ミュージアムや資料館、大学、放送局などの機関が全米人文科学基金にプロジェクトを申請し助成金を得て活動しており、ミッションUSもこれら助成金を受けている団体のひとつということになる。日本では日本学術振興会が近いかもしれない。一方、アメリカ公共放送社(CPB)は1967年の公共放送法によって設立された、アメリカで公共放送を促進支援するために連邦政府から資金を受けてつくられた非営利法人である。この2つの団体の資金を中心にさらにほかの団体からも資金提供を受けてミッションUSは活動している。この点で、前回触れた21世紀初頭のシリアスゲームのプロジェクト同様、公的な資金を投入して行われているプロジェクトであるといえる。

ゲームの製作自体は「THIRTEEN」というニューヨークの公共放送サービス(PBS)加盟企業が行っている。「THIRTEEN」は1948年にニュージャージー州ウエスト・オレンジのファースト山頂から放送を開始したニューヨークでも古い放送局であり、のちに公共放送サービスの加盟団体となった。公共放送サービスと言われてもピンとこないかもしれないが、低所得層やマイノリティの子どもに向けて教育機会を提供しようとした『セサミストリート』(1969年~)の制作局と言えば、その目指すところが理解されるだろう。つまり、公的な資金を使って教育的な価値のあるプログラムを提供することを目的とするのが公共放送サービスである。1969年の『セサミストリート』の放送開始以前から教育目的のテレビ番組は存在したが、それらは本の内容を読み上げるというような古い退屈な形式のもので、マペットを使って楽しい番組をつくった『セサミストリート』の発想にはシリアスゲームと共通する部分がある(註1)。1967年の公共放送法、1969年の『セサミストリート』の放送開始、1970年のアプトによる『シリアスゲーム』の出版という一連の事態は、60年代後半のアメリカ社会における教育についての考え方の大きな変化を体現しているのかもしれない。

ミッションUSの制作するゲームの特徴

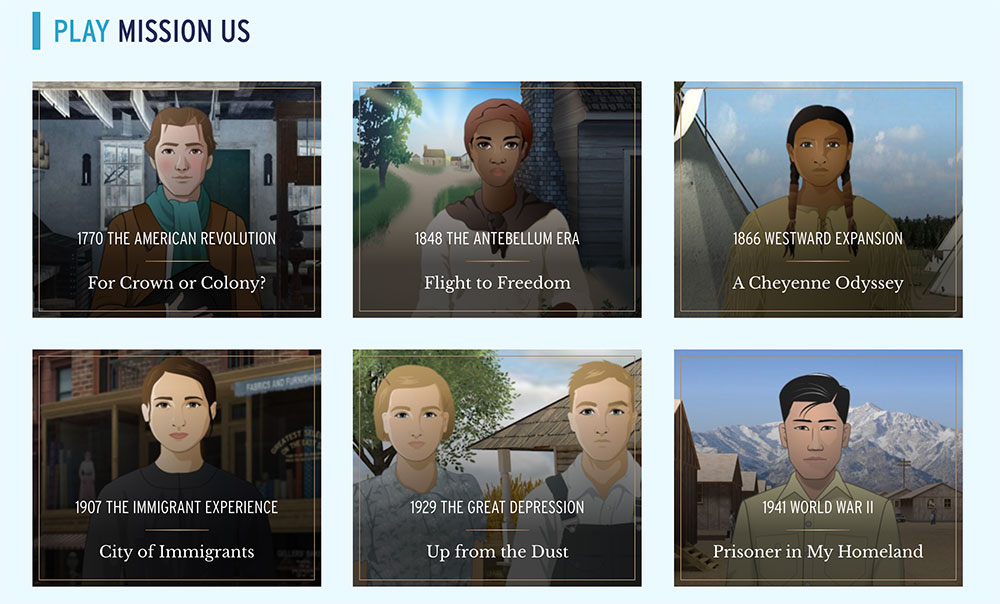

ミッションUSはこのように公的資金、人文学に関わる公的機関、教育コンテンツをつくる公共放送サービスなどの連携でできており、『Prisoner in My Homeland』だけでなくアメリカ史を題材にしたさまざまなシリアスゲームを制作している。『Prisoner in My Homeland』はミッションUSの最も新しいプロジェクトであり、これに先立って、アメリカの独立戦争をテーマにした『For Crown or Colony?』、南北戦争以前の時代に黒人奴隷の逃亡を援助した「地下鉄道」の活動を描いた『Flight to Freedom』、南北戦争の頃のアメリカの西部への拡大とネイティブ・アメリカンの迫害を描いた『A Cheyenne Odyssey』、20世紀初頭の東欧からのユダヤ系移民の少女がニューヨークでアナーキズムや労働運動と出会う『City of Immigrants』、世界恐慌で苦しむテキサスの小麦農家の子どもを描いた『Up from the Dust』の5つのタイトルが公開されている。どれも架空のキャラクターを操作するゲームではあるが、全米各地のアーカイブに保存されている絵画・写真・書類などの資料を見ながら実際の歴史上のイベントを追体験し、またゲーム内で実在の歴史上の人物たちと交流することもできるようなっている。全米人文科学基金の助成金は人文学の発展や普及に関わるプロジェクトである必要があるので、これら6つのミッションの制作にはいずれも大学の教員、研究者、アーキビスト等がクレジットされており、彼らの協力のもと実際の一次資料がゲームのなかに取り入れられている。

ミッションUSが現在公開している6つのシリアスゲーム(ミッションUSのホームページより)

ミッションUSが現在公開している6つのシリアスゲーム(ミッションUSのホームページより)

『Prisoner in My Homeland』の場合は、マンザナー収容所のキッチンで働く労働者たちの組合を結成する活動をしていたハリー・ウエノが登場する。彼はハワイ生まれの帰米二世(アメリカで生まれたのち教育のため日本の親類に預けられその後アメリカに帰ってきた二世)であり、収容所内でアメリカへの忠誠を示すために政府に協力的な日系アメリカ人市民同盟(JACL)とは意見が異なっていた。そのため、JACLのメンバーが何者かに襲われた際は、収容所当局に疑われ逮捕された。この逮捕がきっかけになってマンザナー収容所内では立場の異なる収容者の間で緊張感が高まったという史実がある。ハリー・ウエノの周辺で実際に起こった事件と絡めてゲームのストーリーが展開するため、プレイヤーは歴史の中で自分はどう選択するかという判断を迫られることになる。

実際のハリー・ウエノ(左)(Denshoのホームページより)とゲームのキャラクターとしてのハリー・ウエノ(右)

実際のハリー・ウエノ(左)(Denshoのホームページより)とゲームのキャラクターとしてのハリー・ウエノ(右)

歴史のなかでの選択

どのミッションをプレイしても歴史を追体験することになるのだが、どの場合でも史実と同じ正しい答えを選択することがゲームの目的ではない。いずれのテーマにしても歴史の複雑さや多面性に正面から取り組んでおり、例えば独立戦争を扱ったゲームには「For Crown or Colony?(王冠のためかそれとも植民地のためか?)」というタイトルが与えられている。王冠とは当時のアメリカ植民地を支配していたイギリス本国を指し、植民地とはイギリスから独立しようとするアメリカ植民地を指す。史実ではアメリカがイギリスから独立したが、だからと言って独立を選ぶことがこのゲームの正解というわけではない。このゲームの目的は、歴史のなかで勝馬に乗るように学生を教育することではなく、歴史のなかで敗れ去った側にもその選択を選んだ理由や事情があり、そういった別の可能性に向けて想像力を発揮することが目的となっている。単に歴史的事実をなぞるのではなく、ゲームのなかで自分の立場を選ばせ、なぜそれを選んだのかを教室でほかの生徒たちとディスカッションするなかで歴史に対する理解を深めるとともに、エスニシティーや環境によって違う選択をすることへの想像力も涵養するように設計されている。

ミッションUSが提供している「プレイする前に知っておくべき5つのこと」。正しい答えや間違った答えがあるわけではないことが2つ目に挙げられている(ミッションUSのホームページより)

ミッションUSが提供している「プレイする前に知っておくべき5つのこと」。正しい答えや間違った答えがあるわけではないことが2つ目に挙げられている(ミッションUSのホームページより)

『Prisoner in My Homeland』の場合は、アメリカ政府への忠誠を誓うかどうかが大きな分岐点となっている。すでに述べたとおり、収容所の中で日系移民・日系アメリカ人たちの立場や政治的意見が一様でなかった。当時日系社会の中心にいたアメリカ生まれで市民権を有する二世たちは日系アメリカ人市民同盟を結成しアメリカ政府に忠誠を示す傾向が強かったが、必ずしもすべての二世がそのような政治的立場だったわけではない。前述の帰米二世や一世のなかには日本の立場に同調するものや、侵略戦争をする日本も強制収容をするアメリカ政府もどちらも信用できないという立場の者もいた。収容者たちは「忠誠質問」と呼ばれる質問に応えることを迫られ、これにどう答えたかによって彼らの運命は大きく変わった。ゲームのなかでは、アメリカ人として政府に忠誠を誓い自分の忠誠心を示すために志願兵となることもあれば、逆に市民を強制収容するという政府の行いに抗議し投獄されることもある。実際に日系アメリカ人の歴史を見ると、有名な442部隊に参加し勇敢に戦うことで戦後の日系人の地位向上に貢献した人たちもいれば、アメリカにも日本にも忠誠を拒否しのちに「ノーノー・ボーイ」と呼ばれて戦後アメリカ社会で爪弾きに遭いながらもその原理的な正しさを後に再評価された人たちもいる。どちらかが正しくどちらかが間違っていたということではなく、さまざまな制約条件のなかで選んだ小さな選択肢の違いが積み重なると大きな違いにつながることもあり、それは歴史のなかの一個の人間にはどうにもならない。

ゲームのクライマックスに軍人の前で「忠誠質問」票に回答する場面(『Prisoner in My Homeland』より)

ゲームのクライマックスに軍人の前で「忠誠質問」票に回答する場面(『Prisoner in My Homeland』より)

『Prisoner in My Homeland』は唯一の正しい答えに向かってプレイするものではなく、教室のなかでほかのプレイヤー/学生とそれぞれの選択の違いを話し合うことが想定されている。例えば、このゲームをプレイするのが白人の子どもや政府や軍で働く人がいる家庭で育った子どもであればアメリカ政府に協力し忠誠を誓うという選択は比較的受け入れやすいかもしれない。だが、もし普段からアメリカ社会のなかの構造的差別にさらされているマイノリティの子どもたちや難民の子どもたちであれば、その日常生活での経験を背景としてアメリカ政府に批判的なプレイスタイルをとるかもしれない。もちろん自分のバックグラウンドや日常生活での経験と切り離したゲームプレイをすることも可能だ。歴史とは現在の視点から資料を通して過去と対話することで浮かび上がってくる表象であるが、『Prisoner in My Homeland』は、ゲーム・システムと教室での学習を組み合わせることで、学習の現場に過去との対話を立ち上げる試みであるといえる。何度もプレイしそのプレイ体験を共有することで、ほんの少しの違いであり得た別の未来というものを想像するようにつくられている。

教室でのディスカッションの様子(公式トレイラーより)

教室でのディスカッションの様子(公式トレイラーより)

ハーフリアルとゲーム的リアリズム

イェスパー・ユールは著書『ハーフリアル』のなかで、ビデオゲームが現実的(real)なルールと虚構的(fictional)な物語世界の組み合わせでできていることを論じている(註2)。例えば、「スーパーマリオ」シリーズの場合、悪者のクッパにさらわれたピーチ姫を取り返すためにマリオが世界を旅するという虚構的な世界が広がっている。一方で、1回の失敗でゲームオーバーとなってしまうとあまりに難易度が高すぎるので、通常、プレイヤーは2回まで失敗することができる。この事実を虚構的な物語世界に引きつけて考えるとマリオが3つの命を持っていることになり、スーパーマリオの世界がそういう設定であるならば問題ないのだが、命はひとつという我々の日常感覚とは乖離してしまう。この例からわかるように、ビデオゲームはゲームを成り立たせるためのルールの部分とプレイヤーが没入するためのフィクションの部分が混在しており、ユールはこれを「ハーフリアル」と呼んだ。

ユールの「ハーフリアル」を、ひとつの物語に没入せず、ゲームとしてのルールが独立して機能することによってほかの物語の可能性に常にメタ的に開かれた感覚として拡張的に解釈すると、『Prisoner in My Homeland』の深い理解につながるだろう。教室の中で『Prisoner in My Homeland』を遊ぶプレイヤーは自身の選択によって主人公のヘンリー・タナカがほかの生徒がプレイするヘンリー・タナカとはまったく別のさまざまな未来を経験することを知っている。ルールと物語の「ハーフリアル」な混合物であるビデオゲームは、そのルールの部分が複数の物語の可能性を生み出すことで、今我々が生きている現実に対する批評的な視点の立脚点となりうるのだ。

この意味で『Prisoner in My Homeland』は『ゲーム的リアリズムの誕生』(講談社、2007年)で東浩紀が議論しているいわゆる「ループもの」のゲーム的想像力とも関わる(註3)。東は写生文学的/カメラ・アイ的なリアリズムでは捉えきれない、ビデオゲームの想像力や表現を通してしか描き出せない現実を指摘した。『ひぐらしのなく頃に』(2002年)や多くのノベルゲーム作品はリトライが可能なゲームのような「ループもの」の構造を持っており、これらの作品が何度も同じ物語を少しずつ違う立場や視点から繰り返しその度ごとに主人公が何度も死を経験することでしか到達しえない認識の地平を表現している。東は、このような現実認識を「ゲーム的リアリズム」と呼び、『All You Need Is Kill』(集英社、2004年)といった小説にこの「ゲーム的リアリズム」を体現した新しい文体の可能性を見出した。

『Prisoner in My Homeland』はメインストーリーのなかに「ループもの」的な構造を持っているわけではないが、常にほかの選択がありうることが示唆される点で「ループもの」的である。主人公のヘンリー・タナカは一回のゲームプレイのなかでその度ごとに何かを選び取り、したがって何かを選び取らないという選択をしなければならない。私が選び取らなかったものは、ほかのプレイヤーが選び取っており、そのことは教室の中で確認できる。『Prisoner in My Homeland』は単に過去のひとつの歴史を物語として伝えるのではなく、現実的な日々の問題に取り組みながら限られた選択肢から未来を選びとることで、不確定の未来が物語に収斂するメカニズムを提示していると言える。したがって、東の「ゲーム的リアリズム」について「キャラクターがメタ物語的な結節点として与えられているがゆえに、あらゆる物語に対して別の物語への想像力が半ば自動的に開かれてしまう」(125ページ)という指摘は、そのまま『Prisoner in My Homeland』にも妥当する。ヘンリー・タナカというプレイヤー・キャラクターを「メタ物語的な結節点」としてプレイすることで、歴史のなかで敗北したもの、消え去ったもの、惨めにのたれ死んでいったもの、そういったものたちの別の物語への想像力をゲームが駆動し始める。

楽しさと人文学的想像力

ゲームを通した想像力の解放は、究極的にはゲームの内在的な特性というよりは、「ハーフリアル」なビデオゲームを楽しむ観客の側にその解放の条件がある。だからこそアメリカ軍の新兵勧誘メディアである『アメリカズ・アーミー』にも別の現実を想像する可能性は残っている。対人FPSゲームである『アメリカズ・アーミー』では人間のプレイヤーが2チームに分かれて敵対することになるのだが、どちらのチームも自分たちのことをアメリカ軍として認識している。つまりゲームをプレイする自分はアメリカ軍としてテロリストと戦っているのだが、同じように相手側も自分たちがアメリカ軍としてテロリストと戦っているように見えている。アメリカ軍のプロパガンダ・メディアである以上このように設定するのは当然かもしれないが、だからと言って『アメリカズ・アーミー』のプレイヤーがみなアメリカ軍のプロパガンダを鵜呑みにするというわけではない。

『アメリカズ・アーミー』のフォーラムでは現役の軍人や退役軍人たちが優遇されるようになっており、そこには多くの軍経験者が集まっている。2003年にイラク戦争が始まると前線の軍人が実際に目にしているものがゲームの世界と異なっていることを伝え、さらにアメリカ軍の死者の数が増えてくると不安や恐怖を語る軍人も現れた(註4)。もちろんすべてのプレイヤーが『アメリカズ・アーミー』に込められている政治的意図を理解しているというわけではないが、このゲームのフォーラムが新兵勧誘という本来の目的を超えた場になったことも事実だ。このフォーラムで吐露された戦争への恐怖や不安といった感情は、近年の〈戦わない戦争ゲーム〉(註5)という形でゲームのなかに再び取り入れられていると言えるかもしれない。例えば、サラエボ包囲中のボスニア市民の生活状況からヒントを得て制作された『This War of Mine』(2014年)は、砲撃を避けながら夜間に食糧や医療品を探すといった戦時下の市民のサバイバルを追体験するものであり、『ザ・オレゴン・トレイル』のようなリソース・マネジメント的なゲームである。敵を倒す快楽とは別の種類の経験をゲームというパッケージで商業市場向けに売り出すことができたということは、資本主義が我々の生活のあらゆる細部をコンテンツとして利用していると見ることもできるだろう。だが実際にプレイしてみると『This War of Mine』にはゲーム性の楽しさとともに、『Prisoner in My Homeland』と同じような「シリアスさ」の手触りがある。

社会問題を真面目に楽しく紹介するシリアスゲームをもっとたくさんつくれば社会が良くなると言えるほど現実は単純ではない。シリアスゲームが社会問題をコンテンツ化して消費してしまうということもありうるだろう。だが、むしろ我々の生活が資本主義の娯楽商品に囲まれているからこそ、エンターテインメントの内側からその外側に飛び出す可能性について、楽しさが未知のものへの人文学的想像力を刺激する回路について真剣に考える必要がある。『Prisoner in My Homeland』はそういった可能性についてアメリカが考えてきた末に出た回答のひとつであり、同時に未来の可能性について考える出発点のひとつでもある。

おわりに:ゲーム実況動画の紹介

『Prisoner in My Homeland』は教育目的で非常によくつくり込まれたゲームだが、全編英語でかつあまり馴染みのない日系アメリカ人の歴史という題材でとっつきにくい。そこで日系アメリカ人の歴史が専門の亜細亜大学の今野裕子氏をゲストに招きゲーム実況動画を作成した。ゲームを最初から最後までやり通す動画を合計で8本つくり、以下のサイトにまとめた。一般のプレイヤーだけでなく、高校や大学の歴史や英語の授業などでぜひ活用していただきたい。

「日系米人の強制収容を描いたPrisoner in My Homeland実況動画まとめ」、2022年3月27日

https://note.com/watabe_kohki/n/n06129a9621fc

(脚注)

*1

Edward L. Palmar and Shalom M. Fisch, “The beginnings of Sesame Street Research,” G Is for Growing: Thirty Years of Research on Children and Sesame Street, New York and London: Routledge, 2011, pp. 5-8.

*2

Jesper Juul, Half-real: video games between real rules and fictional worlds, Cambridge: MIT Press, 2005.

イェスパー・ユール『ハーフリアル:虚実のあいだのビデオゲーム』松永伸司訳、ニューゲームズオーダー、2016年。

*3

東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生:動物化するポストモダン2』講談社、2007年。

*4

ヘンリー・ジェンキンズ『コンヴァージェンス・カルチャー:ファンとメディアがつくる参加型文化』渡部宏樹、北村紗衣、阿部康人訳、晶文社、2021年。

*5

徳岡正肇「〈戦わない戦争ゲーム〉にみるゲームデザインの多様性 インディーゲームが描いた、もうひとつの「戦争」」、中沢新一、中川大地編著『ゲーム学の新時代:遊戯の原理 AIの野生 拡張するリアリティ』NTT出版、2019年、147-173ページ。

※URLは2022年7月13日にリンクを確認済み

あわせて読みたい記事

- これまでの5年、これからの5年――ゲームデザインを読み解くキーワード2020年10月12日 更新

- 海を渡った日本のゲームの子孫たち第2回 ノベルゲーム(ビジュアルノベル)2021年11月19日 更新

- ピクセルアートの美学第1回 ピクセルアートとは何か2019年10月10日 更新