新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大抑止のため、国内で緊急事態宣言が発令された4月からはや5カ月が経ち、現在、美術館、博物館は予約制や人数制限を導入するなど、感染予防策を講じた上で来場者を受け入れているが、いまだ休館中の施設も少なくない。世界に目を向けても同様に、足を運ぶことのできない施設は多く、たとえ再開していたとしても、国内外ともに、今後の状況次第で再び休館を余儀なくされる可能性もある。そんななか、美術館や博物館、アーティスト、クリエイターは、オンラインで楽しめるコンテンツを育み続けている。施設やアートワークをさまざまな環境から楽しむための、国内外の試みを取り上げてみたい。なお、取り上げる事例のなかには、その企画意図としてCOVID-19の感染拡大と関連がないものも含む。

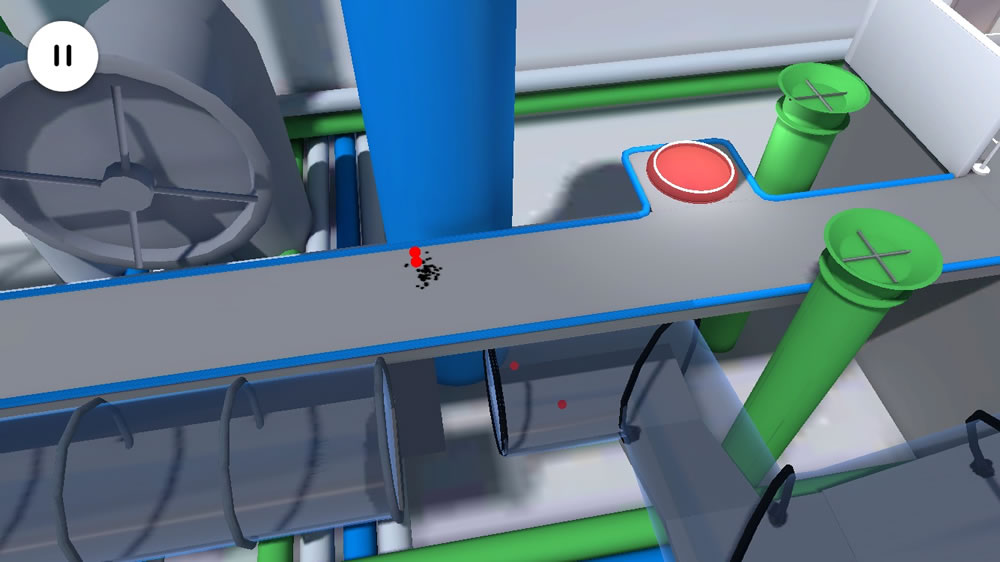

ポンピドゥー・センターがリリースしたゲームアプリ「Prisme7」よりひとつ目のステージ。同センターを彷彿とさせる要素で構築されている

ポンピドゥー・センターがリリースしたゲームアプリ「Prisme7」よりひとつ目のステージ。同センターを彷彿とさせる要素で構築されている

オンラインで博物館を探索する「おうちで体験!かはくVR」

オンラインで展開されているコンテンツについて、まずは国内の事例を見てみたい。国立科学博物館は、自宅から博物館を楽しめるよう、臨時休館中に全館の高画質画像を撮影し、館のウェブサイト上にバーチャル博物館「おうちで体験!かはくVR」を設置した。入り口ページから、日本館、地球館それぞれの各フロアを、VR(仮想現実)映像、3D映像で探索可能だ(註)。

日本館は地上3階地下1階、地球館は地上3階地下3階、その広大な全フロアが網羅されていることにまず驚くのだが、ページを訪れた際に視覚的に圧倒されるのは、ドールハウスと呼ばれるその全体像だ。撮影はあくまで各フロアを鑑賞者目線で見る想定で行われているため、全体像としてはいびつな部分もあるのだが、それでも、それらをつなぎ合わせた館の全体像が、暗い背景に浮かび上がるさまは圧巻である。

この巨大な施設のVR映像、3D映像化は、2018年よりVRの普及を目的に活動する一般社団法人VR革新機構が担っている。機構は3月より、このコロナ禍において休館を余儀なくされた文化施設などを、5G対応で3D+VR撮影する活動を開始した。その活動により、国立科学博物館のほか、日本銀行本館や地下金庫、神戸北野異人館、現代アートギャラリー ANOMALYの展覧会風景など多様な空間が次々にVR化され、インターネット上で巡ることのできる文化施設・歴史的建築物などが徐々に増えている。

国立科学博物館 日本館のドールハウス

国立科学博物館 日本館のドールハウス

スマートフォン越しに、日常を異化する「WOW AR」アプリ

これまでにも多くの作品にモーショングラフィックスの技法を用いてきたヴィジュアルデザインスタジオWOWが、AR(拡張現実)とモーショングラフィックスを用いた自作を集めたアプリ「WOW AR」を7月にリリースした。アプリを立ち上げると自動的にカメラが起動し、ある程度広めの水平面を捉えることでセッティングが完了する。選んだAR作品はそこを舞台に再生され、カメラ越しに捉えた日常風景に、めくるめく非日常な光景が繰り広げられるのである。現在、アプリに収められている作品は3つあり、そのうちのひとつ「EVERYDAY」では、キッチンツールなどの日用品や道端の標識など、日常でもよく目にするさまざまな物たちが、何もない空間から突如あふれんばかりに湧き出ては消えてゆく。モーショングラフィックスで表現された、制御不能な物の洪水が、現実の光景に重なる仕掛けだ。ほかの2作品も含め、1作品2分前後だが、どれも見応えがあり、今後のアップデートに期待が高まる。

さらに、このアプリではAR作品を視聴しながら、その様子を静止画/動画で撮影することができる。日常風景に巻き起こる非日常を、記録して他者とも共有することができるのだ。他者と空間を共にし難い今だからこそ、共有したくなる記録ではないだろうか。

筆者の生活空間を漂う、日用品のモーショングラフィックス

筆者の生活空間を漂う、日用品のモーショングラフィックス

有識者がアーカイブコンテンツを紹介する新たな読みもの

「HIVEのすゝめ」

NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]のウェブサイトで7月末より公開されている「HIVEのすゝめ」は、施設や作品を体験する試みではなく、蓄積された資源の利活用の試みである。資源となる「HIVE」は2004年からスタートした映像アーカイブであり、ICC所蔵のビデオ・アート作品、インタビュー映像をはじめ、開館以降のICCの活動記録を収蔵している。ICC館内のHIVEコーナーで鑑賞可能だが、2006年からはウェブ版がスタートし、ウェブ版「HIVE」にも今や500に迫るコンテンツが蓄積されている。

「HIVEのすゝめ」では、そのような非常に厚みのあるアーカイブから、有識者がコンテンツをいくつかをセレクトし、寄せられたテキストとともに紹介する。8月24日現在、久保田晃弘(多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース教授)を皮切りに、細井美裕(ヴォイス・プレイヤー、第23回文化庁メディア芸術祭アート部門新人賞受賞、ICC開催「オープン・スペース 2019 別の見方で」出展作家)、谷口暁彦(メディア・アーティスト、多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース専任講師)、水野勝仁(メディアアート、インターフェイス研究者、甲南女子大学文学部メディア表現学科准教授)と、興味をそそる人物が名を連ねている。

専門機関に膨大に蓄積されるアーカイブは、専門家や研究者など、目的を持ってサーチ可能な人間にとっては非常に有用で、多ければ多いほどありがたいものだが、そうでない者にとっては、その膨大な情報に接するきっかけや入り口をつかみにくいのではないだろうか。「HIVEのすゝめ」はそのような垣根を低くし、アーカイブの見方、歴史の紐解き方の一例を読む者に与えてくれる。決して派手な企画ではないが、ICCにしかできない、意義ある試みであろう。

「HIVEのすゝめ」トップページ

「HIVEのすゝめ」トップページ

インターネットアートのコミッションワークを常設する

「artport」「Sunrise/Sunset」

続いて、国外の事例をいくつか挙げたい。アメリカのホイットニー美術館は、2001年より、そのウェブサイト上にインターネットアートのコミッションワークを常設するページ「artport」を設けている。現在、コンテンツは常時2作品あり、ひとつはartportページに設けられた入り口から作品ページへ飛ぶ、独立したインターネットアート作品。もう一つは、ホイットニー美術館のウェブサイト全体に作品が介入する、「Sunrise/Sunset」シリーズである。2019年には本シリーズにおいて、エキソニモが作品を展開しており、美術館のウェブサイトとの融合性も高いため、こちらのシリーズを主に取り上げたい。

「Sunrise/Sunset」シリーズで制作された作品は、1日に2回、美術館のウェブサイト全体をハックする。そのタイミングは、シリーズのタイトルにもあるように、ホイットニー美術館が位置するアメリカ・ニューヨークにおける日の出と日没の時間である。

エキソニモは2019年に本シリーズで制作した作品《0 to 1 / 1 to 0》において、とてもシンプルに企画意図を表現した。日の出、日没共に、そのタイミングが訪れると、閲覧していたページが画面上で徐々にズームアウトしていき、ディスプレイを囲むラップトップPCや、それが置かれたデスクの天板までもが画面上に現れる。そして、PCの向こうに広がるのはマンハッタンの街並みと、その背景に昇る/沈む太陽だ。太陽が昇り/沈み切ると、今度は画面がズームインし、何事もなかったかのように元の表示に戻る。ズームアウトからズームインまで、時間にして30秒程度のことだが、閲覧していたページが何の前触れもなく半ば強制的に変化するさまに、閲覧者は驚くことだろう。しかしその様子から、意図的な仕掛けによるものだということは明確であり、かつ、美術館があるニューヨークと同じ、アメリカ東部の時間帯を過ごす人々にとっては、その意図を読み取ることも容易なはずだ。

同企画は2020年7月21日に更新され、現在はデジタルシステムを用いるアーティストAmerican Artistによる作品《Looted》を見ることができる。と言っても、見られるのは1日に2回、そのタイミングにウェブサイトに居合わせた者だけだが。

発光する画面を見続けるうちに、つい時間の経過を忘れてしまうインターネットという世界。そのなかのほんの数十秒を、インターネットアート作品でハックすることによって、現実世界の時の移ろいに気づかせるこの企画。いちアーティストの作品でありながらも、ささやかながら、美術館のウェブサイトを構成する重要な要素にもなっている。

エキソニモ《0 to 1 / 1 to 0》(2019)イメージ画像

エキソニモ《0 to 1 / 1 to 0》(2019)イメージ画像

ポンピドゥー・センターによるゲームアプリ「Prisme7」

フランス・パリに位置するポンピドゥー・センターは、2020年4月に初めてのゲームアプリとして「Prisme7」をリリースした。プレイヤーがステージを進むごとに、その随所に隠されたアートワーク(=所蔵作品)をゲットしていくゲームである。と、そう書くと少々お堅いゲームという印象を持つかもしれないが、ステージ上にあるアートワークは皆一様に鉱石のような出で立ちをしており、それらを手に入れただけでは作品情報は表示されない。プレイヤーが自ら求めない限り、画面上に所蔵作品の画像が表示されることはないのだ。つまり、所蔵作品そのものの紹介はオマケ、といっても良いのかもしれない。ポンピドゥー・センターならではの要素として、より重要なのは、実際の美術館同様、あの独特な美術館建築を彷彿とさせるステージデザインだろう。ポンピドゥー・センターと聞いて、誰もがまず思い浮かべるカラフルなパイプや、スケルトンのエスカレーターなどが、ステージを構成する要素としてふんだんに使われており、それらはバーチャルな3Dグラフィックス世界との親和性も高い。また、所蔵作品をイメージしたステージもあり、全体として、作品や美術館をそのまま紹介するのではなく、抽出された要素の数々が、独自のゲーム世界を作り上げている。

かつて美術館に足を運んだ際には、唯一無二の、独特の存在感を放つ建築に圧倒されたが、もし今後、このゲームから美術館を知ったという人が現れたとしたら、実際の美術館に足を運んだとき、どんな印象を受けるのだろうか。3Dグラフィックスの世界から飛び出してきたように感じるのではないかと、少しワクワクしながらゲームをプレイしている。

膨大な作品画像を活用したゲーム

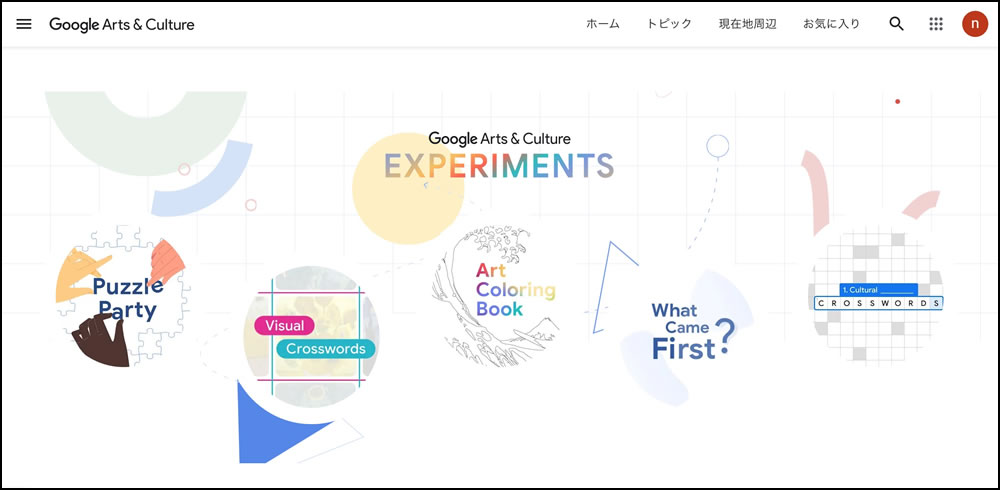

「Google arts & culture experiments」

世界各地の美術館・博物館の所蔵品の画像が集まる「Google arts & culture」。その膨大な作品データを生かし、技術者とアーティストが共同制作した、遊べるコンテンツが2020年7月に多数リリースされている。

2009年以降、Googleは多様な分野の専門家と協働し、Googleが持つ多様かつ膨大なコンテンツを活用したさまざまな実験を行ってきた。「Experiments with Google」にはそのコレクションが公開されており、ここで取り上げる「Google arts & culture experiments」もそこに内包されている。ただし、「Google arts & culture」のコンテンツ「Play with Arts & Culture」として紹介されているのは、7月にリリースされたもののみのようだ。

平面作品の画像を利用したゲームが主だが、ここではそのうち、ベーシックなパズルゲーム「Puzzle Party」を取り上げてみたい。Google Arts & Culture Labと、フランスのデザインスタジオone more studioのGael Hugoによって共同制作された本作は、「Google arts & culture」内の膨大なコレクションのなかからユーザーがセレクトした作品をパズル化してくれる。ブラウザ上でプレイすることができ、同じパズルに複数のデバイスから同時にアクセスして一緒に遊ぶことも可能だ。3段階から設定できる難易度は、ピースのサイズと数に影響する。

オーソドックスな遊び方をする分にも、その作品を構成する色や形に普段より意識が向き、充実した鑑賞体験になるのだが、筆者がより面白みを感じたのは、正しい組み合わせでなくとも、凸凹の関係性が合致すればピースをはめられるということだ。それはつまり、作品画像の組み換えが可能になるということである。絵を構成する色ごとにピースをまとめてみたり、似たような色合いで構成されている絵同士で互いを真似てみたり。「Google arts & culture experiments」はほかのコンテンツも含めて試験的運用段階とされているが、この自由度が、試験運用ならではのものだとすれば、それは歓迎すべき余地として、今のうちに楽しみたいところだ。

「Google arts & culture experiments」コンテンツの一覧

「Google arts & culture experiments」コンテンツの一覧

筆者がブリジェット・ライリー《Conversation》(1992)のピースを用いてつくった色相環

筆者がブリジェット・ライリー《Conversation》(1992)のピースを用いてつくった色相環

感染症と並走する日々の長期化のなかで

COVID-19の予防策ありきの生活は、世界的に今後もさらに長期化すると考えるべきだろう。それ自体は非常に息の詰まることだが、そんななかでのオンラインの試みは、初期には救済措置的な一過性の企画が目立ったのに対し、ここ数カ月で、より継続的な試みが増えたように感じる。この状況下で、仮想空間はどう豊かになり、どう活用されていくのか。もうしばらく、この自粛生活に腰を据えて、仮想世界の変容を楽しんでみたい。

(脚注)

VR映像としての鑑賞には専用ゴーグルもしくはメガネを用いる必要があるが、3Dビュー映像はPCやスマートフォンで見ることができる。

※URLは2020年8月30日にリンクを確認済み